Результаты исследований на острове Сучу (1968 год)

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521832

IDR: 14521832

Текст статьи Результаты исследований на острове Сучу (1968 год)

Статья является продолжением публикации результатов разведывательных работ отряда Дальневосточной археологической экспедиции ИИФиФ СО АН СССР (ныне ИАЭТ СО РАН) в Нижнем Приамурье, проведенных под руководством А.П. Окладникова в 1968 г. Ранее были изданы материалы с памятников, находящихся в районах сел Вознесенское [Медведев, Филатова, 1997], Малышево, Иннокентьевка [Медведев, Филатова, 2001; и др.], Калиновка.

На о. Сучу у с. Мариинского экспедиционный отряд, в состав которого входил В.Е. Медведев, в ходе работ в течение четырех дней в центральной части острова рядом с раскопанным позже (в 1973 г.) жил. 1 и разведки в окрестностях получил значительную коллекцию изделий из камня 1 041 ед.) и керамики (1 375 ед.) разной хронологической и культурной принадлежности.

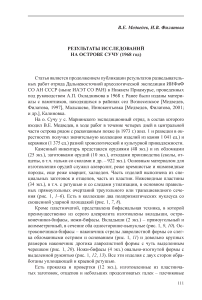

Каменный инвентарь представлен орудиями (48 экз.) и их обломками (25 экз.), заготовками орудий (10 экз.), отходами производства (сколы, от-щепы, в т.ч. гальки со сколами и др. – 922 экз.). Основным материалом для изготовления орудий служил алевролит, реже кремнистые и яшмовидные породы, еще реже кварцит, халцедон. Часть изделий выполнена из специальных заготовок и отщепов, часть из пластин. Ножевидные пластины (34 экз.), в т.ч. с ретушью и со следами утилизации, в основном правильных прямоугольных очертаний треугольного или трапециевидного сечения (рис. 1, 1 – 6 ). Есть в коллекции два подпризматических нуклеуса со скошенной ударной площадкой (рис. 1, 7 , 8 ).

Кроме пластинчатой, представлена бифасиальная техника, в которой преимущественно из серого алевролита изготовлены вкладыши, остро-конечники-бифасы, ножи-бифасы. Вкладыши (2 экз.) – прямоугольный и асимметричный, в сечение оба односторонне-выпуклые (рис. 1, 9 , 10 ). Ос-троконечники-бифасы - наконечник стрелы лавролистной формы со слегка обломанными острием и основанием (рис. 1, 11 ) и довольно крупных размеров наконечник дротика лавролистной формы с чуть выделенным черешком (рис. 1, 20 ). Ножи-бифасы (4 экз.) овально-изогнутой формы с выделенной рукоятью (рис. 1, 12 , 13 ). Все эти изделия с двух сторон обработаны уплощающей и краевой ретушью.

Есть проколка и провертки (12 экз.), изготовленные из пластинчатых заготовок, отщепов и небольших продолговатых галек – плечиковые

Рис. 1. Каменный инвентарь.

1 - 6 - ножевидные пластины; 7 , 8 - нуклеусы; 9 , 10 - вкладыши; 11 - наконечник стрелы; 12 , 13 – ножи-бифасы; 14 – проколка; 15 – провертка; 16, 17, 19 – скребки; 18 , 23 , 24 – тесла; 20 – наконечник дротика; 21 , 22 – тесловидно-скребловидные орудия.

(рис. 1, 14 ) и стерженьковые (рис. 1, 15 ). Скребки (10 экз.) - разнообразные по форме (языковидной, прямоугольной, подтреугольной, овальной) и типам (боковые, концевые, комбинированные) (рис. 1, 16, 17,19 ). Из крупных (до 5,0 см) алевролитовых отщепов делались скребла (2 экз.).

Тесловидно-скребловидные изделия (9 экз.) и близкие им по технике изготовления тесловидные орудия (9 экз.) подтрапециевидной и подпрямоугольной в плане формы линзовидные, прямоугольные или подтреугольные в сечение со сплошь оббитой, иногда пришлифованной поверхностью (рис. 1, 21 – 24 ). Выделяется небольшое тесло подтрапециевидной формы 112

прямоугольного сечения, обработанное шлифовкой (рис. 1, 18 ). Представлены также два резца из кремнистых пород коричнево-желтого цвета с диагональными резцовыми сколами, землеройное орудие, точило и отбойник-ретушер.

Большая часть изделий из камня принадлежит малышевцам. Ножевидные пластины, вероятно, следует связывать не только с малышевской культурой, но и с кондонской, а также белькачинским комплексом. Некоторые изделия (вкладыши, шлифованное тесло) типичны для вознесеновцев.

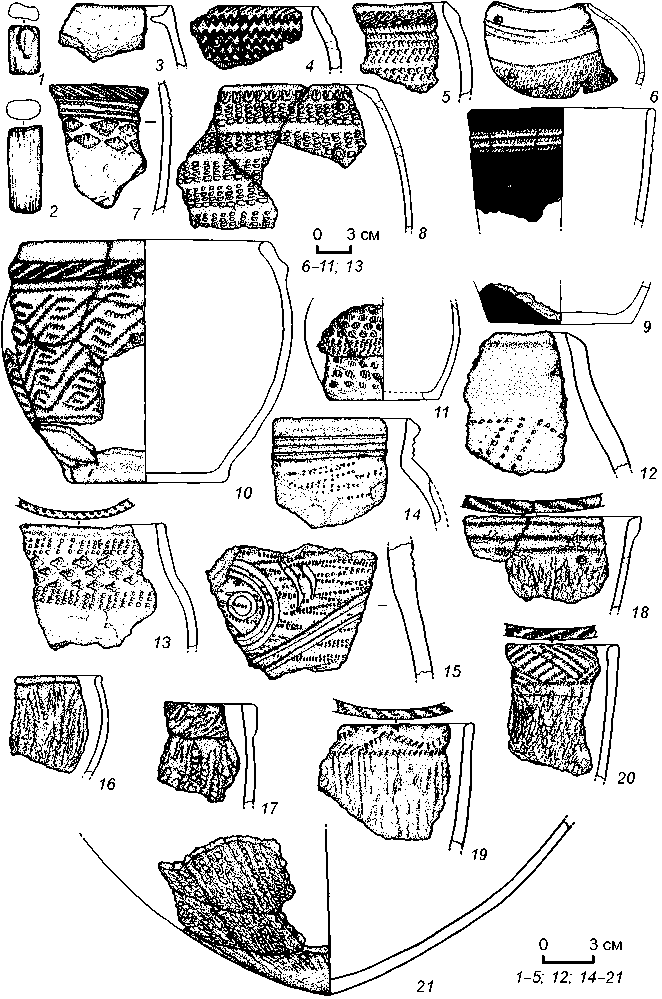

Изделия из обожженной глины представлены обломками двух стержней (рис. 2, 1 , 2 ), и реконструированными сосудами, их фрагментами (рис. 2, 3 – 21 ) разной культурной принадлежности. Керамика малышевской культуры (рис. 2, 3 - 10 ) составляет большую часть коллекции (711 ед.). Сохранился археологически целый сосуд, фрагменты верхних и нижних частей пяти поддающихся реконструкции сосудов, а также разрозненные венчики (65), стенки (598) и донца (41). Керамика плоскодонная, изготовлена ленточно-кольцевым налепом (ситулы, горшки, вазы, корчаги, шаровидносферические). Венчики прямые, отогнутые наружу или загнутые внутрь с приостренным, прямым или закругленным внешним краем и верхней поверхностью, есть обломок с валиком-карнизом на внутреннем бортике. Тесто довольно плотное с примесью шамота. Цвет черепков от черного и коричневого до желтого, в изломе – черный, коричневый, серо-желтый. На поверхности нередки следы задымления, нагара. Изнутри черепки заглажены или залощены. Есть фрагменты (151 экз.) крашеных сосудов.

Основные технико-декоративные элементы керамики представлены в таблице . Ведущим элементов выступают оттиски дву- (32 экз.), трех-(45 экз.) и четырехзубчатой (20 экз.) «гребенки». Меньшее количество насчитывают оттиски угольчатые и скобковидные отступающей лопаточки, зубчатого колесика различной формы, фигурного штампа.

Технико-декоративные элементы на керамике

|

Перечень элементов |

Сосуды (реконструкция) |

Фрагментированная керамика |

% |

|

Оттиски «гребенки» |

1 (3) |

250 (32) |

35,3 (4,9) |

|

Оттиски скобковидные |

― |

19 (12) |

2,7 (1,7) |

|

Оттиски угольчатые |

0 (2) |

14 (25) |

2,0 (3,8) |

|

Оттиски зубчатого колесика |

1 (0) |

14 (7) |

2,1 (0,9) |

|

Оттиски фигурного штампа |

0 (1) |

14 (11) |

2,0 (1,7) |

|

Оттиски шнура |

― |

12 (3) |

1,7 (0,4) |

|

Ямочные вдавления |

― |

5 (11) |

0,7 (1,5) |

|

Налепной валик (волнистый) |

0 (1) |

4 (9) |

0,6 (1,4) |

|

Налепной валик (прямой) |

0 (1) |

0 (8) |

0 (1,2) |

|

Пальцевые вдавления |

0 (1) |

0 (10) |

0 (1,5) |

|

Ногтевые вдавления |

― |

0 (5) |

0 (0,7) |

Рис. 2. Керамика.

1 , 2 – фрагменты стержней; 3 – 10 – малышевская культура; 11 – 13 – кондонская культура; 14 , 15 – вознесеновская культура; 16 – 21 – белькачинский комплекс.

Элементы составлялись в мотивы различной сложности: прямые параллельные горизонтальные и наклонные линии, углы, сетку-«плетенку», меандр, спираль. Поскольку при декорировании нередко использовались несколько элементов и мотивов, орнаментальные композиции отличаются сложностью. В целом, представленная керамика данной коллекции типична для орнаментального комплекса малышевской культуры.

В коллекции имеется нижняя часть небольшого бочонковидного сосуда и 12 обломков венчиков с частью стенок горшковидных изделий, принадлежащих кондонской культуре (рис. 2, 11 - 13 ). Нижняя часть сосуда оформлена рассеченными овальными оттисками и вдавлениями двузубчатой «гребенки». Овальные оттиски нанесены на плечики, верхнюю и придонную части сосуда, два ряда «гребенки» вписаны между ними. Семь фрагментов венчиков декорированы горизонтальным рядом подпрямоугольных вдав-лений ниже внешнего бортика. Еще один венчик орнаментирован вдавлениями дву- и трехзубчатой «гребенки» и ромбовидными оттисками фигурного штампа. Другой украшен с помощью многозубчатой «гребенки». Мотивы и композиции орнамента типичны для раннего этапа кондонской культуры (сходные образцы есть в материалах поселения Кондон-Почта). Примечательно, что это одно из немногих свидетельств пребывания носителей кондонской культуры на о. Сучу.

Двенадцать обломков венчиков сосудов, 40 стенок и 5 донцев связано своим происхождением с вознесеновской культурой (рис. 2, 14 , 15 ). Практически все фрагменты (53 экз.) от небольших горшковидных сосудов, плечики и тулово которых декорированы гребенчато-накольчатым вертикальным зигзагом, а внешний бортик венчика прочерченными желобками. Тесто черепков рыхлое с примесью раковин. Отмечены также три небольших фрагмента стенок от красно-крашеных сосудов, два из которых оформлены спиральным орнаментом, и один обломок стенки с характерным сочетанием вертикального зигзага из оттисков шагающей «гребенки» с прочерченными по нему спиралями, кругами. Эти фрагменты аналогичны материалам из вознесеновских жилищ о. Сучу.

От керамики белькачинского комплекса (рис. 2, 16–21) сохранился фрагмент нижней части сосуда яйцевидной формы с приостренным дном высотой сохранившейся части 24,5 см. Предположительный диаметр по экватору 40,0 см, толщина стенок 0,4–0,5 см, придонной части и дна – 1,0 см. Найдены также обломки 69 венчиков и 447 стенок. Керамика остродонная, вылеплена вручную ленточно-кольцевым налепом (фиксируются следы распайки по лентам шириной 6,0-8,0 см). Диаметр сосудов по экватору примерно 15,0-40,0 см. Венчики прямые, отогнутые наружу или загнутые внутрь с приостренным или закругленным внешним краем. Верхняя поверхность уплощенная (в основном), реже округлая. Плотное тесто с примесью шамота. На поверхности фрагментов нередко видны следы задымления, иногда очень плотный нагар. Изнутри – заглажены, снаружи – заглажены и орнаментированы. Внешний бортик и верхняя поверхность венчиков (64 образца) украшены прямоугольными, подквадратными, подтреугольными, фигурными оттисками зубчатого колесика. Композиции по внешнему бортику – параллельные горизонтальные прямые ряды, сетка, сегменты, «елочки» и пр.; по верхней поверхности - параллельные наклонные прямые ряды. Очень редко на венчике имеется шнуровой орнамент. Плечики, тулово, придонная часть основной массы изделий покрыты вертикальными «шнуровыми» оттисками длиной 2,0–3,0 см. В целом, белькачинская керамика надежно стратиграфически зафиксированная в слое, лежащем выше материалов малышевской культуры, составляет единый комплекс, отличный от комплексов нижнеамурских неолитических культур. Коллекция этой керамики была практически первой из собранных в Приамурье при раскопках.

Кроме артефактов эпохи неолита в коллекции представлены реконструкции двух сосудов и 74 разрозненных фрагмента керамики раннего железного века (польцевская культура).

В результате работ на о. Сучу в 1968 г. был получен один из первых значительный по объему разнородный по культурной принадлежности материал. Стационарные исследования ИАЭТ СО РАН на нем начались в 1972 г. и продолжались (с перерывами) до 2002 г.