Результаты исследований отложений среднего палеолита пещеры Страшной в 2017 году

Автор: Марковский Г.И., Белоусова Н.Е., Кривошапкин А.И., Сердюк Н.В., Васильев С.К., Кулик Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В полевом сезоне 2017 г. отрядом ИАЭТ СО РАН продолжено изучение плейстоценовых отложений в центральной части пещеры Страшной. Были исследованы слои 5 и 6, относящиеся к среднему палеолиту. В результате работ плейстоценовые отложения исследованы на площади 4 м2, на глубину до 0,47 м, зафиксированы 5 археологических горизонтов, получены коллекции остеологического материала и каменных артефактов. Среди остатков мелких млекопитающих были обнаружены обитатели широколиственных лесов и барханных песков. Обнаружено еще одно подтверждение использования импортного сырья из долины р. Чарыш в виде яшмоида засурьинской свиты. Наличие леваллуазского компонента в каменной индустрии пещеры Страшной подтверждается присутствием в археологических горизонтах слоев 5 и 6 сколов, полученных при помощи техники леваллуа.

Северо-западный алтай, пещера страшная, плейстоцен, средний палеолит, техника леваллуа

Короткий адрес: https://sciup.org/145144861

IDR: 145144861 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Результаты исследований отложений среднего палеолита пещеры Страшной в 2017 году

В полевом сезоне 2017 г. археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН были продолжены исследования плейстоценовых отложений в пещере Страшной, расположенной в Северо-Западном Алтае в среднем течении р. Иня (бассейн р. Чарыш).

Полевые работы производились в центральной части пещеры в границах раскопа 2006 г., на котором велись исследования под руководством А.Н. Зенина [2007]. Площадь раскопа 2017 г. составила 4 м2, максимальная глубина 0,47 м. В соответствии с локальной системой координат работы производились на квадратах Г–Д/14–15. Полевые исследования 2017 г. были направлены на изучение отложений среднепалеолитиче ских слоев 5 и 6, а также на уточнение особенностей их залегания в центральной части пещеры. На обозначенном участке были выявлены 3 литологических горизонта в слое 5 (5.2–5.4), а также 2 литологических горизонта в слое 6 (6.1, 6.2). Исследованные в границах раскопа геологические подразделения залегают под наклоном в южном, юго-западном направлениях.

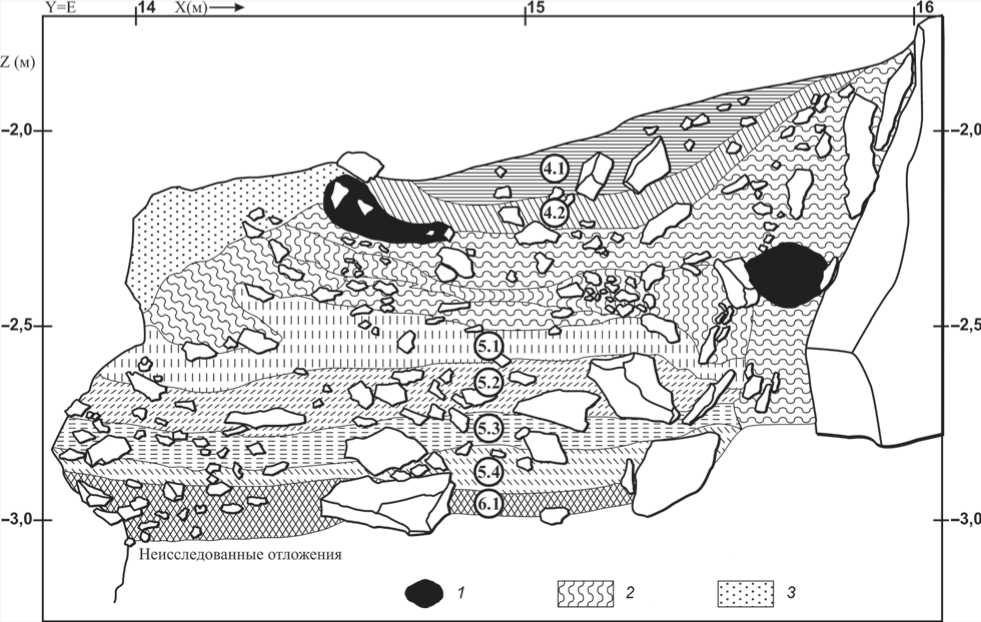

После расконсервации раскопа 2006 г. была подготовлена поверхность для дальнейших исследований и произведена зачистка трех имеющихся разрезов (по линиям Е, Г, 16). Со стороны линии 14 к исследуемому участку примыкала часть более глубокого раскопа 2008 г., в связи с этим смежная стенка не сохранилась. Самым информативным оказался юго-западный разрез по линии Е, обладающий максимальной мощностью и минимально нарушенный биотурбационными процессами (рис. 1).

Верхняя часть разреза (слои 4–5.1) получена в результате зачистки стенки раскопа 2006 г., нижняя часть (слои 5.2–6.1) в результате исследований

2017 г. Стратиграфические наблюдения в процессе работ велись с опорой на описания канд. геогр. наук В.А. Ульянова [Зенин, Ульянов, 2007].

Слой 4 представлен суглинками легкими до средних, светлыми, коричнево-палевыми. Структура рыхлая пористая с мелкозернистой пылеватой структурой. В нижней части слой насыщен дресвой и мелким щебнем. Слой зафиксирован в кровле стратиграфического разреза в виде линзовидного тела, заполняющего переуглубление. Мощность достигает 0,38 м.

Подстилает слой 4 мощная неоднородная деформация. В западной части разреза отложения деформации распространены вертикально вдоль массивной глыбы (мощность до 0,9 м), в основной части стратиграфического разреза заполнитель деформации залегает субгоризонтальными прослоями, различающимися по цвету и структуре (мощность отдельных прослоев 0,07–0,3 м).

Слой 5 представлен суглинками легкими, палевыми с серым или красноватым оттенком, в нижней части полностью серыми. Структура слабопористая, мелко- и среднезернистая, к подошве более плотная. Обогащен щебнисто-дресвянистым материалом. Во включениях присутствуют крупные плитчатые обломки, ориентированные согласно

Рис. 1. Стратиграфический разрез плейстоценовых отложений пещеры Страшной по линии Е, полученный в результате полевых работ 2017 г.

1 – биотурбации; 2 – деформации; 3 – пристенный участок.

простиранию слоя. Мощность от 0,3 до 0,5 м. Все подразделения слоя 5, исследованные в 2017 г. зафиксированы только на квадратах Д/14–15.

Слой 6, горизонт 1. Представлен суглинка- ми легкими коричнево-палевыми осветленными с непрочной мелкозернистой структурой. В подошве слоя и на контакте с нижележащим горизонтом 6.2 крупными уплощенными обломками сформирована каменная отмостка. Границы горизонта четкие, мощность от 0,1 до 0,2 м. Фиксируется преимущественно на квадрате Д–14, частично на соседних Д–15, Г–14, Г–15.

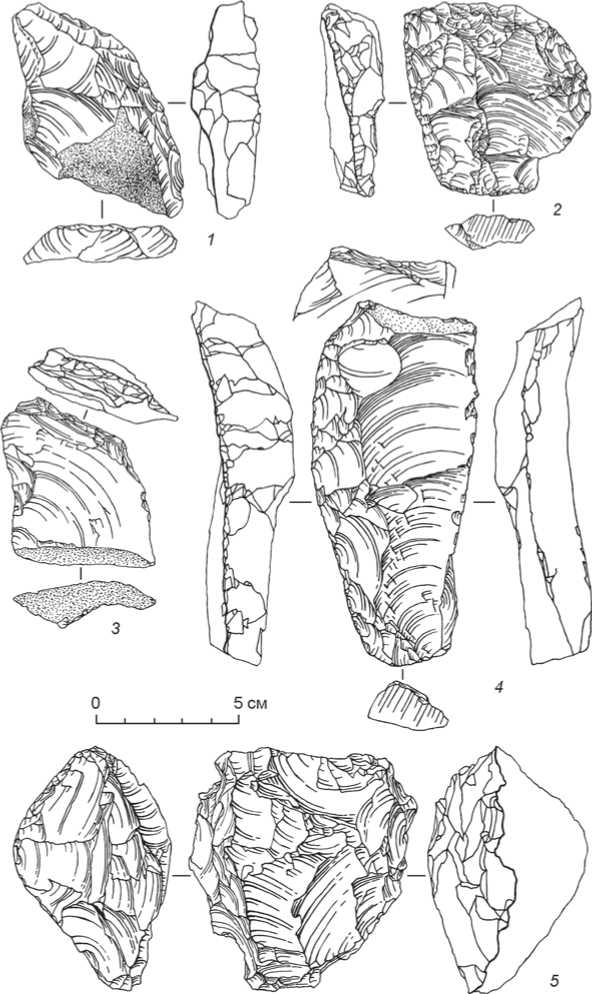

Рис. 2. Находки из плейстоценовых отложений пещеры Страшной.

1 – скребло из горизонта 6.1; 2–4 – скребла из горизонта 5.3; 5 – нуклеус радиальный из горизонта 6.1.

Слой 6, горизонт 2. Представлен суглинками темными коричнево-палевыми с непрочной крупнозернистой и ореховатой структурой. Слабо насыщен щебнистым материалом. Заполнитель по цвету контрастирует с вышележащим слоем. Исследованная мощность ок. 0,15 м. Слой распространен в квадрате Д–14, частично на соседних Д–15, Г–14, Г–15.

В 2017 г. из пещерных отложений было получено более 7,9 тыс. ко стных о статков крупных млекопитающих, из которых определимыми оказались 17,9 %. Среди находок следует отметить зуб Р4 малого пещерного медведя Ursus savini из слоя 6.2. Тремя находками (из горизонтов 5.4 и 6.1) пополнилась коллекция остатков дикобраза Hystrix brachyura vinogradovi. На данный момент в пещере Страшной собрана самая крупная и представительная коллекция остатков дикобраза на территории Алтая. В целом состав и соотношение видов крупных млекопитающих из раскопок 2017 г. существенно не отличается от полученных ранее материалов [Васильев и др., 2016].

За полевой сезон 2017 г. проанализировано ок. 4 тыс. костных элементов, принадлежащих мелким млекопитающим, ок. 80 % которых диагностируется до вида и рода. Впервые в позднеплейстоценовых отложениях Алтая были обнаружены остатки древесной сони Dryomys cf. Nitedula (горизонт 6.1) и мохноногого тушканчика Dipus sagitta (горизонт 6.2). Эти находки свидетельствуют о возможном присутствии в позднем плейстоцене в районе пещеры Страшной широколиственных лесов и барханных песков [Сердюк и др., 2017].

Коллекция каменных арте фактов из горизонта 5.2 невелика, поскольку отложения горизонта были почти полностью исследованы в процессе работ 2006 г. Из сохранившегося вдоль стенки по линии Е небольшого участка получены мелкие и средние отщепы (10 экз.), осколки и обломки (5 экз.).

В горизонте 5.3 было обнаружено 92 каменных артефакта: пластины (3 экз.), отщепы (49 экз.), обломки и осколки (27 экз.), а также гальки (5 экз.). Орудийные формы представлены скреблами (3 экз.), пластинами (2 экз.), отщепами с эпизодической ретушью (2 экз.), массивным орудием на колотой гальке и отбойником.

Первое скребло - продольное, выполнено на массивном удлиненном отщепе, помимо тщательно обработанного рабочего края и эпизодической обработки обушковой части фиксируется вентральная подработка в дистальной части изделия (рис. 2, 4 ). Второе скребло - поперечное, на крупном отщепе, рабочий край оформлен на вентрале, присутствует эпизодическая обработка по продольным краям (рис. 2, 3 ). Третье скребло - продольное, выполнено на широком, крупном отщепе, имеет обработку почти по всему периметру, наиболее тщательно оформлен рабочий край и угол, смежный с дистальной частью изделия (рис. 2, 2 ). Следует отдельно отметить сырье, из которого изготовлено орудие. Порода артефакта - тонкозернистая, сургучно-коричневого цвета, с большим количеством тончайших кварцевых жилок, восковым блеском на сколовых поверхностях и слабым серовато-коричневым просвечиванием в заусенцах - представляет собой типичный яшмоид засурьинской свиты. Источники данного каменного сырья локализованы в правобережье р. Чарыш; в виде галечного материала данная порода является источником сырья каменных индустрий пещер Чагырская и Окладникова (Сибирячиха) [Деревянко и др., 2015]. В материалах пещеры Страшной артефакты из этого сырья были известны и ранее, наибольшее их количество обнаружено в слоях 3, 4 [Кулик, Зенин, 2005].

Из отложений горизонта 5.4 получено 53 каменных артефакта: пластины (2 экз.), отщепы (36 экз.), обломки и осколки (11 экз.), а также гальки (2 экз.). Орудийные формы представлены лишь отщепами с ретушью (2 экз.).

Археологическая коллекция из горизонта 6.1 составила 67 каменных артефактов: пластины (2 экз.), отщепы (33 экз.), обломки (19 экз.) и гальки (3 экз.). Нуклевидные формы (5 экз.) представлены двумя нуклеусами и тремя нуклевидными обломками. Среди типологически выраженных ядрищ присутствуют радиальный (рис. 2, 5 ) и бифронтальный нуклеусы. Ударная площадка обоих нуклеусов частично покрыта галечной поверхностью. Снятия с бифронтального нуклеуса производились не только с ударной площадки, но и с ребер, расположенных между фронтами скалывания.

Орудийные формы представлены скреблом, ретушированной пластиной, крупным орудием на гальке, отщепами с ретушью (2 экз.) и отбойником.

Скребло выполнено на крупном отщепе из кварца при помощи вентральной подработки (рис. 2,1). Зафиксировано крупное орудие, выполненное на массивном фрагменте речной гальки, расколо- той продольно пополам, имеющее эпизодическую обработку крупными и средними сколами в дистальной части и по одному из продольных краев.

Каменные артефакты горизонта 6.2 (42 экз.) представлены пластинами (2 экз.), отщепами (23 экз.), обломками и осколками (16 экз.). Нукле-видные формы представлены нуклевидными обломками (2 экз.), а орудийные формы - отщепами с ретушью (2 экз.).

Таким образом, значительную часть всех сколов из горизонтов слоя 5 (37 %) составляют первичные сколы и отщепы с естественными ударными площадками, мелкие отщепы и обломки. Несмотря на отсутствие нуклеусов, можно сделать предположение об интенсивных процессах первичной обработки, проходивших на исследованном участке в период формирования горизонтов слоя 5. При анализе нуклевидных форм из горизонтов слоя 6 можно отметить следующее - негативы сколов на поверхности расщепления указывают на то, что утилизация нуклеусов была направлена на получение, в основном, укороченных отщепов, и, реже, более удлиненных сколов, что подтверждается крайне небольшим количеством пластин и отщепов удлиненных пропорций. В коллекции каменных артефактов присутствуют 5 сколов, полученных в рамках леваллу-азской техники расщепления.

Полученные в результате полевого сезона 2017 г. данные дополняют и уточняют сложившиеся представления о среднепалеолитических комплексах пещеры Страшная.

Список литературы Результаты исследований отложений среднего палеолита пещеры Страшной в 2017 году

- Васильев С.К., Кривошапкин А.И., Зенин В.Н., Шалагина А.В. Предварительные итоги исследования остатков мегафауны из отложений пещеры Страшная (Северо-Западный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. -Т. XXII. - С. 15-22.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Кулик Н.А., Колобова К.А. Эксплуатация каменного сырья представителями сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2015. - № 3. - С. 3-16.

- Зенин А.Н. Отчет об археологических исследованиях пещеры Страшная в 2006 году. - Новосибирск, 2007. - 103 с.

- Зенин А.Н., Ульянов В.А. Стратиграфические исследования в пещере Страшная // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. - Т. XIII. - С. 105-109.

- Кулик Н.А., Зенин А.Н. Петрографическая характеристика индустрии пещеры Страшная // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - Т. XI., ч. I. - С. 106-113.

- Сердюк Н.В., Марковский Г.И., Белоусова Н.Е., Кривошапкин А.И., Новые данные о плейстоценовой фауне мелких млекопитающих Страшной пещеры (Северо-Западный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. -Т. XXIII (в печати)