Результаты исследований памятников эпохи неолита Камчатки в 2022-2023 годах

Автор: Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е., Селецкий М.В., Лебединцев А.И., Воробей И.Е., Гребенюк П.С., Пташинский А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе отражены результаты археологических изысканий, проведенных в 2022-2023 гг. на четырех памятниках каменного века Камчатки: многослойной Авачинской стоянке, поселении Вилюча I, стоянках Уксичан и Эссо-Мегафон. Полевые исследования были направлены на оценку состояния сохранности культурных отложений и перспектив проведения дальнейших изысканий, также целью было получение новых сведений об облике каменных индустрий, их хронологии, этапах заселения стоянок в эпоху голоцена. Использование методов аэрофоторазведки в ходе работ позволило конкретизировать данные о масштабе современных антропогенных нарушений, визуализировать территории объектов и области распространения подъемного материала. В результате работ были получены новые данные о стратиграфии и хронологии памятника Авача, дополнены научные представления о наиболее ранних этапах его заселения. На основании повторного радиоуглеродного AMS-датирования образцов угля 1975-1977 гг. были скорректированы в сторону омоложения выводы о возрасте культурного слоя III, связываемого прежде с определением 5 200 ± 100 некал. л.н. Новые данные - 3 322 ± 43 некал. л.н. - привели в соответствие возраст комплекса и хронологию бытования других памятников тарьинской культуры Камчатки. Оценка облика археологических коллекций, полученных из зачистки и подъемных сборов памятников Вилюча и Уксичан позволила отнести их к эпохам позднего неолита - палеометалла. Была уточнена хронология и культурная атрибуция стоянки Эссо-Мегафон. Из культурного слоя памятника по углю была получена дата - 7 574 ± 91 некал. л.н. На основании результатов датирования и технико-типологического анализа каменной индустрии последняя была отнесена к кругу комплексов ушковской мезолитической культуры Центральной Камчатки.

Камчатка, мезолит, неолит, палеометалл, тарьинская культура, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146602

IDR: 145146602 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0353-0361

Текст научной статьи Результаты исследований памятников эпохи неолита Камчатки в 2022-2023 годах

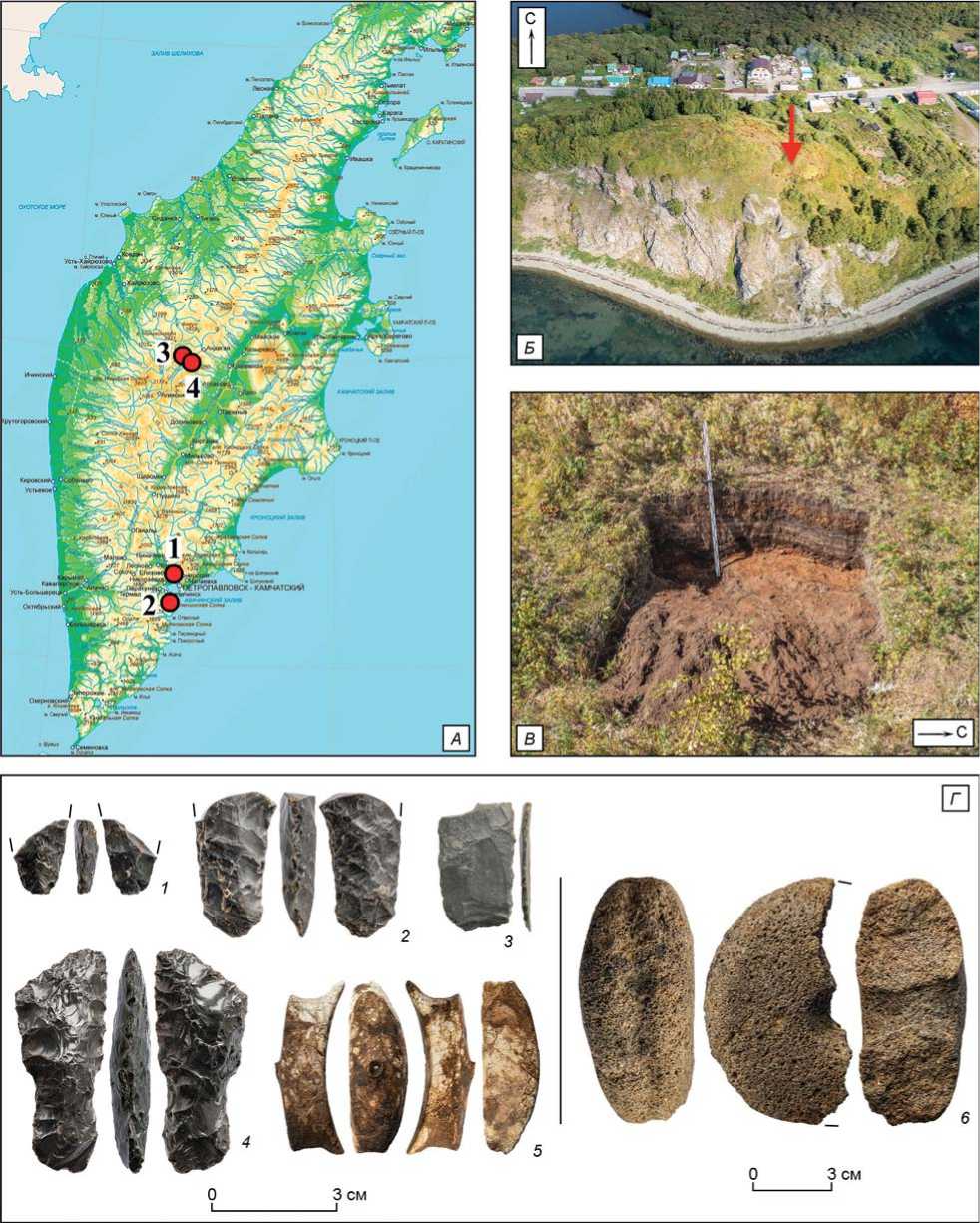

В полевые сезоны 2022 и 2023 гг. участниками Камчатского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН были проведены рекогносцировочные работы на серии памятников каменного века п-ова Камчатка. Объектами исследований стали четыре археологического памятника: опорная многослойная стоянка Авача, известная с 1970-х гг., а также открытые А.В. Пташин-ским в 2010-х поселение Вилюча I (Елизовский р-н), стоянки Уксичан и Эссо-Мегафон (Быстринский р-н) (рис. 1, А ). Полевые и камеральные работы были направлены на оценку состояния сохранности культурных отложений и перспектив проведения дальнейших изысканий, также целью было получение новых сведений об облике каменных индустрий, их хронологии, этапах заселения стоянок в эпоху голоцена. В процессе разведывательных работ производилось обследование и аэрофотосъемка территорий памятников с использованием квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro, были реализованы визуальный осмотр склоновых обнажений и раздернованных участков для поиска подъемного материала, проведены зачистки отложений. Анализ и интерпретация археологических коллекций базировались на технологическом и сравнительно-типологическом методах.

Многослойное поселение Авача. Памятник расположен на юго-западной окраине Петропавловска-Камчатского на холме Прицельный (высотой 42 м над ур.м.) у берега Авачинской бухты, слева от устья р. Авача (рис. 1, Б). Обнаружен Н.Н. Диковым в 1971 г., исследовался экспедицией СВКНИИ под руководством Т.М. Диковой в 1975–1977 гг. В результате раскопочных работ 1970-х гг. был изучен участок площадью 84 м2, выявлено три культурных слоя (далее – к.с.) с остатками жилищ и очагов, многочисленными находками каменных и костяных артефактов. Все материалы были отнесены к единой тарьинской культуре неолита, существовавшей с V тыс. до н.э. до середины XVII в. н.э. [Дикова, 1983, с. 118–165, 167]. В 2014 г. А.В. Пташинским был произведен мониторинг состояния археологического объекта [2015]. Новые исследования коллекций 1970-х гг. позволили предположить присутствие на Авачинской стоянке более древнего, вероятно, ранненеолитического культурного компонента [Федорченко и др., 2020].

В 2022 гг. в результате визуального осмотра и применения аэрофотосъемки было установлено, что границы раскопов Т.М. Диковой в настоящий момент прослеживаются слабо. Территория памятника у подножия холма Прицельный активно разрушается в результате современной жилищной застройки и грабительских раскопок. В процессе изысканий на стоянке была проведена зачистка рыхлых отложений (рис. 1, В ) на участке восточного склона холма, удаленного от раскопа 1971–1974 гг. на расстояние не менее 30 м к востоку. Поверхность на месте зачистки повторяет склон берега, имеет уклон 30–40°, задернована. Протяженность зачистки – 3 м по линии юг – север и 0,7 м по линии запад – восток. В качестве нулевого репера был принят уровень дневной поверхности в юго-западном углу зачистки. Мощность полученного разреза составила 1,1 м. На участке были вскрыты следующие стратиграфические подразделения (сверху – вниз).

Слой 1. Современный дерново-почвенный слой, насыщенный корнями травянистой растительности. Мощность – 0,10–0,13 м.

Слой 2. Дерн погребенный, светло-коричневый. Мощность – 0,10–0,23 м.

Слой 3. Супесь гумусированная, темно-коричневая. Мощность – 0,04–0,11 м.

Слой 4. Супесь пылеватая, темно-серая, в средней части с включением прослоя вулканического пепла белого цвета. Мощность – 0,07–0,10 м.

Слой 5. Супесь пылеватая, светлая коричневато-серая, в нижней части в включением протяженных линз слабой углистости. Мощность – 0,07–0,14 м.

Слой 6. Супесь светло-желтая. Мощность – 0,03– 0,06 м.

Слой 7. Супе сь коричневая, в нижней части с включением единичных линз вулканического пепла светло-серого цвета. Мощность – 0,06–0,12 м.

Слой 8. Супесь желтая, прерывистая. Мощность – 0,03–0,06 м.

Рис . 1. Археологические исследования памятников полуострова Камчатка в 2022–2023 гг.

А – расположение памятников: 1 – поселение Авача, 2 – поселение Вилюча I, 3 – местонахождение Уксичан, 4 – стоянка Эссо-Мегафон; Б – вид c юга на поселение Авача, красной стрелкой обозначено место работ; В – вид с востока на участок работ, поселение Авача; Г – материалы из зачистки ( 1–4, 6 ) и подъемных сборов ( 5 ) на поселении Авача: 1–2 – фрагменты бифасиальных наконечников, 3 – скол с ретушью, 4 – нож со скошенным лезвием, 5 – лабретка, 6 – грузило.

Слой 9. Супесь гумусированная, темно-коричневая, с включением угольков. Мощность – 0,11–0,21 м.

Слой 10. Суглинок красноватый, с включением обломком коренной породы. Мощность – свыше 0,2 м.

На изученном участке был зафиксирован один уровень залегания археологических находок, приуроченный к нижней части литологического слоя 9. При разборе горизонта и в процессе переборки отвала была получена коллекция из 110 артефактов (табл. 1), выполненных из черного обсидиана, молочно-белого халцедона, кремнистых и вулканогенных пород (рис. 1, Г ). Отходы производства представлены преимущественно крупными (>30 мм в наибольшем измерении, n = 10), средними (29,9–10 мм, n = 73) и мелкими (<10 мм, n = 13) отщепами, а также обломками ( n = 3). Коллекция орудий включает пять предметов. В нее вошли два бифасиальных наконечника – базальный (18 × 11,9 × × 5,8 мм) и базально-медиальный фрагменты (34,1 × × 18,7 × 8,5 мм) с закругленным основанием и линзовидным сечением (рис. 1, Г , 1 , 2 ); двусторонне обработанный черешковый нож со скошенным лезвием, овальным сечением и прямым профилем (52,7 × 21,9 × × 9,5 мм) (рис. 1, Г , 4 ); отщеп подпрямоугольной формы, обработанный по двум продольным краям дорсальной мелкой краевой параллельной ретушью (30,1 × 18,4 × 2,1 мм) (рис. 1, Г , 3 ); поперечно фрагментированное грузило округлой формы из обломка вулканической лавы с биконическим отверстием в центре и круговым желобком на гранях (87,5 × 46,4 × 39,5 мм) (рис. 1, Г , 6 ). Коллекцию артефактов дополняет каменная лабретка, обнаруженная в подъемном залегании в осыпи обнажения склона холма, 8 м к юго-западу от зачистки (рис. 1, Г , 5 ). Украшение имеет запонковидную форму (40,7 × 13,6 × 12,1 мм), массивную головку и декоративный выступ на конце, вогнутое основание и круговой желобок для губы. Поверхности изделия тщательно обработаны шлифовкой.

Таблица 1. Состав археологической коллекции поселения Авача (материалы зачистки 2022 гг.)

|

Категории / группы |

Итого |

|

Каменная индустрия |

|

|

Отщепы |

102 |

|

крупные (≥ 30 мм) |

10 |

|

средние (29,9–10 мм) |

79 |

|

мелкие (<10 мм) |

13 |

|

Обломки |

3 |

|

Всего |

105 |

|

Орудийный набор |

|

|

Наконечники бифасиальные неопределенного типа |

2 |

|

Ножи бифасиальные черешковые со скошенным лезвием |

1 |

|

Грузила |

1 |

|

Сколы с ретушью / отщепы с ретушью |

1 |

|

Всего |

5 |

Полученный археологический материал находит прямые аналогии в индустриях второго и третьего к.с. памятника, полученных во время раскопок 1970-х гг. [Дикова, 1983, табл. 57, 68, 72]. В результате полевых работ 2022 г. на памятнике Авача были уточнены сведения о характере сохранности объекта и границах распространения культурных отложений; установлены факты текущего несанкционированного вмешательства в культурный слой со стороны искателей древностей. На основании повторного радиоуглеродного датирования образцов древесного угля, хранившихся в фондах лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН с 1975–1977 гг., были дополнены данные о возрасте археологических комплексов стоянки. В результате радиоуглеродного AMS-датирования были получены следующие даты: к.с. I – 972 ± 41 некал. л.н. (GV-04120), к.с. II – 1 829 ± 42 некал. л.н. (GV-04121), к.с. III – 3 322 ± ± 43 некал. л.н. (GV-04123). Таким образом, произошла коррекция в сторону омоложения сведений о возрасте к.с. III, связываемого прежде с определением – 5 200 ± 100 некал. л.н. [Дикова, 1983], полученным на основе традиционного жидкостно-сцинтилляционного метода. Новые данные – 3 322 ± 43 некал. л.н. – привели в соответствие возраст комплекса и хронологию существования других памятников тарьинской культуры Камчатки [Лебединцев, 2023].

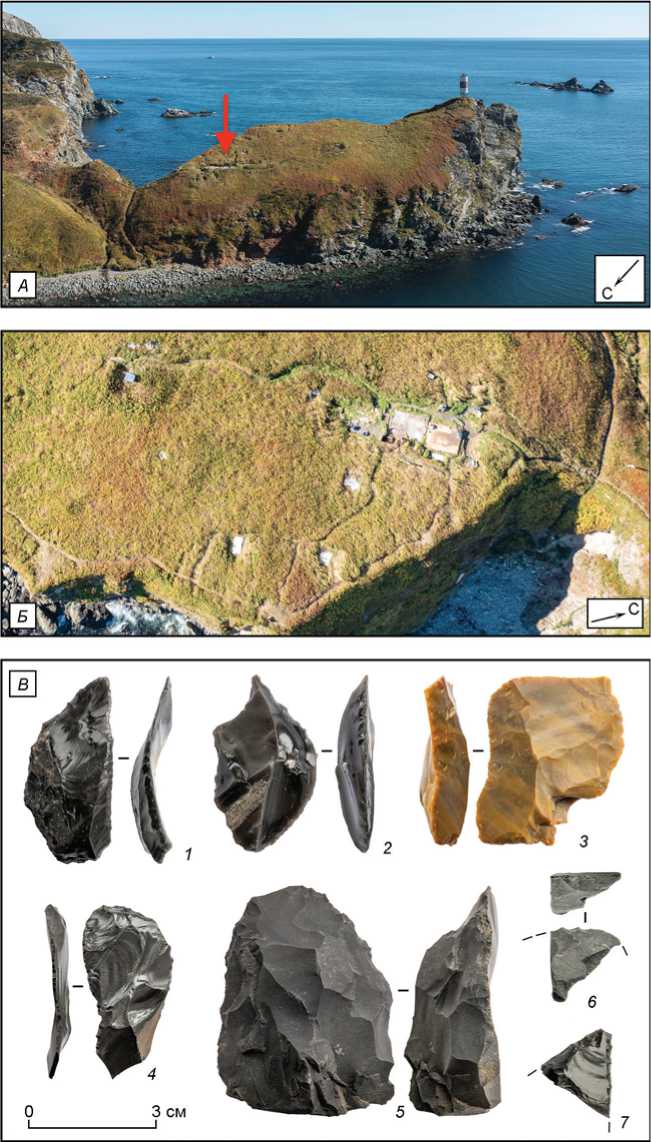

Поселение Вилюча I. Памятник расположен на м. Зелёный (высота над ур.м. ок. 40 м) к северу от входа в бухту Вилючинскую в 50 км к юго-юго-западу от Петропавловска-Камчатского (рис. 2, А ). Обнаружен А.В. Пташинским в 2011 г. В результате проведенных рекогносцировочных работ были получены данные о стратиграфии и каменных индустриях памятника, выявлена серия западин древних жилищ и котлованов современных построек, связанных с функционированием в середине XX в. рыбозавода в устье р. Вилюча и мероприятиями военно-морского флота [Пташинский, 2012б]. В 2022 г. методами аэрофоторазведки были получены новые данные относительно масштаба современных антропогенных разрушений, особенностей локализации жилищных западин на площади фиксируемого здесь поселения (рис. 2, Б ). Для уточнения стратиграфии стоянки была осуществлена зачистка борта одного из нарушенных котлованов жилищ. Протяженность зачистки – 2 м по линии северо-восток – юг-запад и 0,8 м по линии северо-запад – юго-восток. В качестве условного нулевого репера был принят уровень дневной поверхности в северо-восточном углу зачистки. Мощность полученного разреза составила 1 м. На участке была отмечена следующая стратиграфическая последовательность (сверху вниз).

Слой 1. Современный дерново-почвенный слой, насыщенный корнями травянистой растительности и песком, в нижней части – с включением тонких линз вулканического пепла светло-серого цвета. Мощность – 0,13–0,16 м.

Рис. 2 . Поселение Вилюча I.

А – вид на памятник c северо-запада; красной стрелкой обозначено место зачистки; Б – вид на поселение и остатки западин антропогенного происхождения; В – материал из зачистки ( 2–3 , 5 ) и подъемных сборов ( 1 , 4 , 6–7 ): 1 , 3 , 4 , 7 – сколы с ретушью, 2 – перфоратор, 5 – скребло с обработкой на 3/4 периметра, 6 – концевой скребок.

Слой 2. Супесь мешаная, коричневая. Мощно сть – 0,24– 0,45 м.

Слой 3. Супесь мешаная, светло-коричневая с включением трех прослоев углистости, насыщенная деревянной щепой и современным мусором. Выклинивается в юго-западной части зачистки. Мощность – 0,28–0,32 м.

Слой 4. Супесь темно-коричневая, в верхней части с включением линз золы, кальцинированных костей и пятен прокала. Залегает в непотревоженном виде в юго-западной части зачистки. Мощность – 0,20–0,25 м.

Слой 5. Супесь плотная, рыжевато-бурая, с включением щебня. Мощность – свыше 0,10 м.

В полученном разрезе выявлены признаки масштабных стратиграфических нарушений, связанных с частичной расчисткой древнего жилищного котлована при современном строительстве. Установлено, что наиболее полная стратиграфическая последовательность в относительно непотревоженном виде сохранилась в юго-западной части зачистки. Зафиксирован один уровень залегания археологических находок, приуроченный к литологическому слою 4. Коллекция данного подразделения насчитывает 62 ар- тефакта, из контекста перемешанных отложений литологических слоев 2 и 3 происходит еще 21 предмет, из подъемных сборов – 128 предметов (табл. 2). Все материалы отличает близкая сырьевая база – использование черного обсидиана, кремнистых пород серого, желтого и коричневого цветов, белого халцедона, светло-серого туфа и темно-серого андезито-базальта (рис. 2, В).

В коллекции литологического слоя 4 ( n = 62) преобладают отщепы: крупные ( n = 9), средние ( n = 46)

и мелкие ( n = 4); единичными образцами представлены обломки ( n = 1) и фрагменты галек с признаками термического растрескивания ( n = 2 ). Среди переотложенных материалов из литологических слоев 2 и 3 ( n = 21) также наибольший удельный вес имеют отходы производства: крупные ( n = 1), средние ( n = 14) и мелкие ( n = 1) отщепы, обломки ( n = 2). Орудийная коллекция включает скребло из массивного отщепа, обработанного крупной дорсальной многорядной покрывающей ретушью на 3/4 периметра (53,6 × 41,6 ×

Таблица 2. Состав археологической коллекции поселения Вилюча I (материалы 2022 гг.)

|

Категории / группы |

Слои 2 и 3 |

Слой 4 |

П/М |

Итого |

|

Каменная индустрия |

||||

|

Отщепы |

16 |

59 |

115 |

190 |

|

крупные (≥ 30 мм) |

1 |

9 |

8 |

18 |

|

средние (29,9–10 мм) |

14 |

46 |

76 |

136 |

|

мелкие (<10 мм) |

1 |

4 |

31 |

36 |

|

Обломки |

2 |

1 |

8 |

11 |

|

Всего |

18 |

60 |

123 |

201 |

Орудийный набор

|

Скребки концевые |

– |

– |

1 |

1 |

|

Скребла с обработкой на 3/4 периметра |

1 |

– |

– |

1 |

|

Перфораторы |

1 |

– |

– |

1 |

|

Сколы с ретушью / отщепы с ретушью |

1 |

– |

3 |

4 |

|

Всего |

3 |

– |

4 |

7 |

|

Гальки со следами высокотемпературного растрескивания |

– |

2 |

1 |

3 |

× 19,6 мм) (рис. 2, В , 5 ); перфоратор с мелкой нерегулярной дорсальной ретушью по продольным краям и рабочим концом, оформленным ретушью и поперечным/ диагональным сломом (41,6 × 24,7 × 8,1 мм) (рис. 2, В , 2 ); массивный отщеп с параллельной крутой и полукрутой краевой дорсальной ретушью по двум продольным краям (39,8 × 32,6 × 11,9 мм) (рис. 2, В , 3 ).

Исследование стоянки сопровождалось сбором подъемного археологического материала на участках с удаленным почвенно-растительным покровом из-за природных или антропогенных факторов. В полученной коллекции ( n = 128) фиксируется дебитаж различного типа: отщепы крупные ( n = 8), средние ( n = 76) и мелкие ( n = 31), обломки ( n = 8). Среди орудий ( n = 4) выделяется фрагмент лезвия концевого скребка, оформленного краевой регулярной крутой параллельной ретушью (13,9 × 16,8 × 10,7 мм) (рис. 2, В , 6 ). Тремя образцами представлены первичные и полу

Таблица 3. Состав археологической коллекции местонахождения Уксичан (материалы 2022–2023 гг.)

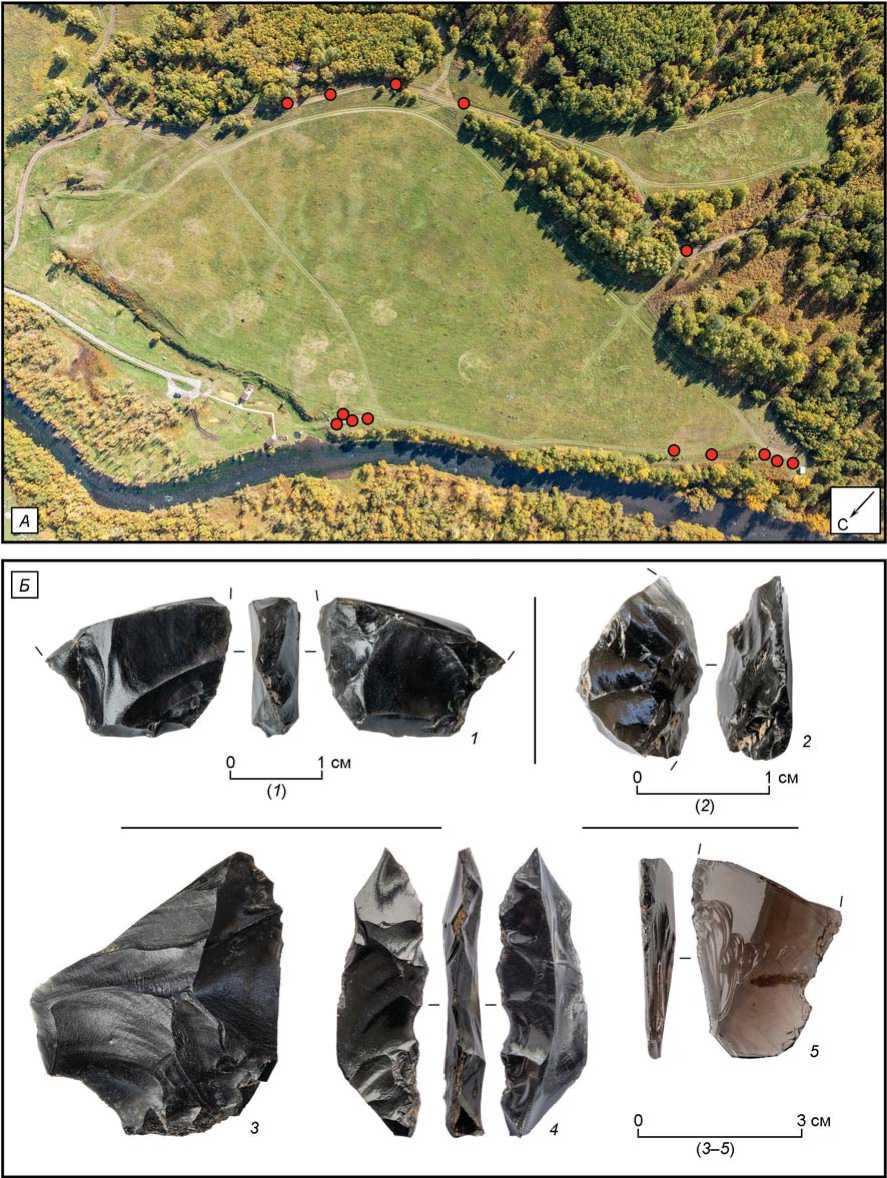

Местонахождение Уксичан . Памятник расположен на второй надпойменной террасе правого берега р. Уксичан на западной окраине с. Эссо. В 2016 г. А.В. Пташинским был осмотрен участок бульдозерной колеи общей протяженностью около 1 км, проходящей через террасу по направлению запад – восток; в результате осмотра было отмечено несколько пунктов залегания экспонированных находок [Пташин-ский, 2017]. В 2022–2023 гг. в рамках мониторинга стоянки Уксичан, посредством использования аэрофотосъемки было визуализировано состояние территории, занимаемой памятником, получены новые данные относительно рельефа и масштаба современных антропогенных разрушений (рис. 3, А ). В процессе осмотра поверхности террасы было выявлено несколько пунктов сбора подъемного археологического материала; общее число находок составило 164 каменных артефактов (табл. 3). Для производства орудий на памятнике Уксичан использовался обсидиан от полупрозрачного дымчатого до черного цветов (рис. 3, Б ); часть обнаруженных предметов несет признаки современных техногенных повреждений.

Наиболее массово в коллекции представлен де-битаж, связанный с начальными стадиями произ-

Рис. 3. Местонахождение Уксичан

А - вид на памятник; красными точками обозначены участки сбора подъемного материала; Б - находки экспонированных артефактов: 1 , 4 , 5 - фрагменты бифасиальных изделий; 2 - нож с унифасиальной обработкой; 3 - отщеп.

водства и последующего оформления бифасиально обработанных орудий ( n = 148): крупные ( n = 11), средние ( n = 89) и мелкие ( n = 48), преимущественно вторичные (рис. 3, Б , 3 ), в единичным случаях -полупервичные сколы, а также обломки и осколки

(n = 9). Орудийный набор включает семь фрагментированных изделий. Наиболее информативную группу составляют двусторонне обработанные ножи или наконечники (n = 3) в виде базальных (n = 2) и медиальных фрагментов (рис. 3, Б, 1, 4, 5). Орудия об- ладают прямым профилем, уплощенно-линзовидным поперечным сечением, широкие стороны двух предметов покрыты негативами уплощающих снятий, продольные края последнего предмета обработаны краевой и распространенной бифасиальной ретушью. Длина изделий варьирует от 13,6 до 35,9 мм, ширина – 9,2–28,1 мм, толщина – 5,0–5,7 мм. В полученных сборах также выделяется медиальный фрагмент унифасиально обработанного ножа, выполненного на массивном сколе и оформленного негативами субпараллельных сколов (13,6 × 9,2 × 5,0 мм) (рис. 3, Б, 2). В орудийный набор вошли также три вторичных отщепа с мелкой краевой дорсальной или вентральной нерегулярной ретушью утилизации; артефакты достигают 12,3–22,9 мм в длину, 12,4–15,4 мм в ширину и 3,0–4,3 мм в толщину. Облик полученной коллекции позволяет предварительно датировать ее эпохой позднего неолита – палеометалла. Единообразие расщепленного сырья, качественного состава и технико-типологических характеристик полученных находок свидетельствуют о принадлежности к одному культурному контексту.

Стоянка Эссо-Мегафон. Памятник расположен на первой надпойменной террасе (высота 4 м) справа от устья р. Уксичан, впадающей в р. Быстрая (Ко-зыревская), на юго-восточном краю с. Эссо [Пта-шинский, 2020]. Стоянка была частично разрушена при прокладке через ее территорию автомобильной дороги и линии электропередачи; выявлена как археологический объект А.В. Пташинским. В 2016 г. в результате зачистки была уточнена стратиграфия и получены первые данные относительно каменной индустрии памятника [Пташинский, 2017]. Полевые работы 2022 г. позволили провести мониторинг стоянки Эссо-Мегафон. В результате осмотра незадернованных бортов автодороги был получен немногочисленный подъемный материал – проксимально-медиальный фрагмент микропластины из темно-коричневого кремня и отщеп из полупрозрачного обсидиана, несущие на поверхности следы-остатки светло-желтого пепла. Новые находки соответствуют изученной ранее индустрии стоянки Эссо-Мегафон, в основе которой лежат макро-и мелкопластинчатое призматическое расщепление [Пташинский, 2020]. На настоящем этапе изысканий были получены первые данные о хронология памятника. Радиоуглеродный анализ древесного угля, отобранного в 2016 г. с глубины 0,35–0,40 м, продемонстрировал значение 7 574 ± 91 л.н. (GV-03247). На основании результатов датирования и технико-типологического анализа каменная индустрия памятника была отнесена к кругу комплексов ушковской мезолитической культуры Центральной Камчатки, выявленных на стратифицированных памятниках Ушки I, II и V, Домашнее Озеро (см. статью А.Ю. Федорченко и др. «Новые данные о культурно-хронологической последовательности памятника Домашнее Озе- ро в Центральной Камчатке» в данном сборнике), Раздельный I–II, Анавгай II [Диков, 1977; Пташин-ский, 2012а; Федорченко и др., 2023].

В целом результаты исследований дополнили данные об облике и хронологии культур эпохи неолита Южной и Центральной Камчатки. Продолжение археологического изучения памятников региона позволит сформировать целостное представление о культурных процессах, связанных с освоением полуострова на протяжении его древнейшей истории.

Полевые археологические исследования выполнены при поддержке гранта РНФ № 22-18-00319 «Генезис древних культур крайнего Северо-Востока Азии», project/22-18-00319/ (руководитель – А.И. Лебединцев, исполнители – П.С. Гребенюк, А.В. Пташинский), анализ археологических коллекций – в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст» (исполнители – А.Ю. Федорченко и Н.Е. Белоусова).

Список литературы Результаты исследований памятников эпохи неолита Камчатки в 2022-2023 годах

- Диков Н.Н Археологические памятники Камчатки, Чукотки, Верхней Колымы. - М.: Наука, 1977. - 319 с.

- Дикова Т. М. Археология южной Камчатки в связи с проблемой расселения айнов. - М.: Наука, 1983. - 232 с.

- Лебединцев А.И. Проблема происхождения, локализации и хронологии тарьинской поздненеолитической культуры Камчатки // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2023. - Т. 22, №5: Археология и этнография. -С. 52-63. EDN: IIEGKV

- Пташинский А. В. Новые памятники финального палеолита на Камчатке // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2012а. - № 1. - С. 257-276. EDN: OQVPIZ

- Пташинский А. В. Отчет об археологических исследованиях в Елизовском, Быстринском, Соболевском и Усть-Большерецком районах Камчатского края в 2011 году. - Петропавловск-Камчатский, 2012б. - 68 с.

- Пташинский А. В. Отчет об археологических исследованиях в Быстринском, Мильковском и Елизовском районах Камчатского края и Северо-Курильском районе Сахалинской области в 2014 году. - Петропавловск-Камчатский, 2015. - 118 с.

- Пташинский А.В. Отчет о полевых археологических работах (разведках) в Быстринском районе Камчатского края в 2016 году. - Петропавловск-Камчатский, 2017. - 133 с.

- Пташинский А.В. Новые археологические находки на территории Быстринского района Камчатского края // Х Диковские чтения / отв. ред. А.И. Лебединцев. - Магадан: Типография, 2020. - С. 46-50.

- Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е., Гребенюк П.С., Лебединцев А.И. Новый археологический комплекс раннего неолита на юге Камчатки // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. -Т. XXVI. - С. 250-257. EDN: CDGCAD

- Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е., Селецкий М.В., Воробей И.Е., Некраш А. А., Пташинский А.В. Результаты полевых археологических исследований стоянки Раздельный II (Центральная Камчатка) в 2022 году // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2023. - Т. 23, № 5: Археология и этнография. - С. 35-51. EDN: EFSHLL