Результаты исследования химического состава стеклянных сосудов из могильников предгорного Крыма римского времени

Автор: Храпунов И.Н., Стоянова А.А., Лубкова Т.Н., Шабанов С.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования химического состава более 40 фрагментов стеклянных сосудов римского времени из погребальных памятников предгорного Крыма - могильников Дружное, Нейзац и Опушки. Для определения состава стекла использовался рентгеноспектральный микроанализ. Полученные данные показали, что стекло из всех трех памятников относится к натриево-кальциево-кремнеземной группе, т.е. изготовлено на основе природной соды. Установлено соответствие отобранных для анализа образцов основным группам стекла (левантийская I, «HIMT», «римское» стекло), распространенным на территории Римской империи и ее периферии в первой половине I тыс. н.э. Значительная часть сосудов была изготовлена из стекла с повышенным содержанием железа, марганца и титана (т.е. группы «HIMT»), получившего широкое распространение в Европе с IVв. н.э. По данным исследования состава определены наиболее вероятные места производства стекла сосудов, рассматриваемых в публикации, - стекловаренные центры Сиро-Палестинского региона, Северного Египта и Синая. Это предполагает существование тесных контактов между Северным Причерноморьем и другими уголками античного мира. Анализы показали высокую степень соответствия состава стекла из всех трех могильников. На этом основании сделан вывод о том, что стеклянная посуда поступала к людям, хоронившим в крымских предгорьях, из одних и тех же центров производства.

Римское стекло, химический состав, рентгеноспектральный микроанализ, северное причерноморье, крым, могильники

Короткий адрес: https://sciup.org/145146506

IDR: 145146506 | УДК: [903.03:903.59 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.106-115

Текст научной статьи Результаты исследования химического состава стеклянных сосудов из могильников предгорного Крыма римского времени

В Северном Причерноморье стеклянная посуда появляется на рубеже VI–V вв. до н.э. вместе с греческими колонистами и постепенно завоевывает местные рынки. В древности стеклянные сосуды были предметами роскоши, но со временем они получили широкое применение в повседневной жизни. Это стало возможно благодаря развитию в I тыс. до н.э. стеклоделия, особенно появлению и распространению техники выдувания, которая позволяла производить стеклянную посуду быстро и в большом количестве. Сосуды стали делать разнообразной формы в соответствии с ее назначением. Для хранения жидкостей и сыпучих продуктов изготавливали колбы или бутыли, для подачи блюд к столу – кувшины, блюда и тарелки, стаканы, чаши, канфары и пр.

В римское время стеклянная посуда наряду с другими античными импортами появилась в крымских предгорьях. Здесь на варварских поселениях и могильниках обнаружено большое количество целых и фрагментированных стеклянных сосудов, которые были объектами обмена или торговых сделок, дарами вождям или военными трофеями. Уже много десятилетий специалисты занимаются систематизацией и анализом этой категории находок. В научный оборот вводятся новые материалы, разрабатываются типологии стеклянных изделий, устанавливаются хронологические границы их бытования, выдвигаются предположения о путях проникновения стеклянных сосудов в Предгорный Крым. Важным условием, обеспечивающим результативность исследований, является применение естественно-научных методов. Очевидна перспективность таких изысканий: они позволят изучать на качественно новом уровне стеклянные сосуды римского времени, хранящиеся в крымских музеях. Пока в данном направлении делаются лишь первые шаги [Румянцева, Трифонов, 2021].

В последние годы естественно-научные методы широко используются при изучении древнего стеклоделия. Так, современными археометрическими исследованиями подтверждены данные письменных источников об основном со ставе античного стекла: продукция греко-римского стеклоделия относится к натриево-кальциево-кремнеземной (soda–lime– silicaglass) группе и имеет состав, типичный для стекла, сваренного на природной соде [Scott, Degryse, 2014, p. 21]. Такое стекло получило широкое распространение в Европе и на Ближнем Востоке во второй половине I тыс. до н.э. – IX в. н.э. До этого периода и позднее основой для изготовления стекла служила зола солончаковых растений [Devulder, Degryse, 2014, p. 87]. Было установлено, что в античную эпоху стеклоделие состояло из двух производственных этапов – стекловарения и стеклообработки, которые были разделены не только технически, но и географически [Румянцева, 2011, с. 87]. В одном месте варили стекломассу, затем ее развозили в слитках в разные уголки античного мира, где из этих полуфабрикатов изготавливали различные стеклянные изделия. Такая особенность стеклянного производства подтверждена анализами [Degryse et al., 2014, p. 107, 112].

Цель данной работы – вве сти в научный оборот результаты анализа химического состава стеклянных сосудов из могильников римского времени, расположенных на юге Крымского п-ова. Материалами исследований являются 46 образцов из трех могильников: Дружное (4), Нейзац (30) и Опушки (12). Один образец датирован I в. до н.э. – I в. н.э., два образца – II – первой половиной III в. н. э., еще один образец - второй половиной III в. н.э. Остальные датируются IV в. н.э. Материалы из раскопок могильников Дружное, Нейзац и Опушки, в т.ч. стеклянные сосуды, хранятся в фондах Центрального музея Тавриды (г. Симферополь).

Методы

Определение химического состава образцов стеклянных сосудов выполнено методом электронно-зондового (рентгеноспектрального) микроанализа в лаборатории локальных методов исследования вещества геологического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова. Исследования проводились в плоскополированных шлифах, предварительно покрытых углеродной пленкой толщиной 25 нм. Для подготовки плоскополированных шлифов фрагменты образцов стеклянных сосудов были залиты эпоксидной смолой в шашки методом холодной заливки. Затем шашки были отшлифованы с использованием шлифовальных шкурок разной зернистости (включая P2500 для тонкой шлифовки и полировки) и отполированы с помощью алмазных абразивов с последовательным уменьшением зерна до значений параметра шероховатости поверхности <0,1 мкм.

Для аналитических измерений использовался энергодисперсионный спектрометр X-MaxN (Oxford Instruments, Великобритания) со сверхтонким окном и площадью активной зоны кристалла 50 мм2, установленный на базе сканирующего электронного микроскопа JSM-6480LV (Jeol Ltd., Япония). Аналитические измерения проводились при ускоряющем напряжении 20 кВ и силе тока электронного зонда 10 нА. При величине «мертвого» времени (DeadlyTime) 23–26 % скорость обработки данных составляла ок. 13–16 000 PPS.

Такие же условия и продолжительность экспозиции (100 сек.) задавались и при измерении стандартов, в качестве которых использовались стехио-метричные со единения и природные минералы (стандарты из Каталога стандартов для электронно-зондового микроанализа фирмы Jeol Ltd., Япония; стандарты National Institute of Standards and

Technology, США). Отно сительная погрешность измерения главных (более 10 массовых % (wt%)) компонентов, оцененная по стандартам соответствующих минералов, не превышала 1 %. Для второстепенных компонентов (от 1 до 10 wt%) величина относительной погрешности находилась в пределах 5 %. Пороги обнаружения для всех анализируемых элементов не превышают 0,01–0,05 wt%. Анализ состава стекла с незначительным количеством микролитов выполнялся сканированием поверхности площадью 0,06 мм2. Воспроизводимость оценивалась по результатам трехкратного анализа отдельных образцов. Для обработки результатов измерений по алгоритму XPP-коррекции использовалась INCA program (Oxford Instruments, version 21). Кислород рассчитывался по стехиометрии (Fe и Mn принимались двухвалентными, остальные элементы – в высших степенях окисления).

Относительное стандартное отклонение, характеризующее воспроизводимость результатов анализов, не превышает 1 % для SiO2, 3 % для Na2O, Al2O3, CaO, 5 % для MgO, K2O, Cl, 10 % для SO3, FeO, а также MnO, Sb2O5, PbO (при содержании более 0,1 wt%). Относительное стандартное отклонение при содержании оксидов 0,01–0,1 wt% (для P2O5, TiO2, CoO, CuO, а также MnO, Sb2O5, PbO) в среднем составляет 30 %; при содержании оксидов 0,1–0,2 wt% (для P2O5, TiO2, CuO) – 10–20 %.

Результаты

Могильник Дружное расположен в центре предгорного Крыма, к юго-востоку от г. Симферополя, около с. Дружное на склоне горы Шпиль (рис. 1). Первые небольшие раскопки могильника были организованы в 1984 г. В 1990–1994 гг. планомерные исследования памятника проводила археологическая экспедиция Симферопольского государственного университета. В погребениях второй половины III – IV в. н.э. были найдены более 20 целых и фрагментированных стеклянных сосудов. Их описание и характеристика приведены в обобщающей монографии, по священной результатам исследования могильника [Храпунов, 2002, с. 56–57].

Из коллекции могильника проанализированы четыре образца стеклянных сосудов – три стакана и колба. Стекло образцов № 1, 4 прозрачное, тонкое и бесцветное (табл. 1), № 2, 3 – голубого и оливкового оттенка.

Рис. 1. Карта Крыма. Месторасположение могильников, упоминаемых в статье.

Таблица 1. Фрагменты стеклянных сосудов из упоминаемых могильников Крыма

|

№ находки |

Сосуд |

Место обнаружения, № могилы |

Инв. № |

Дата |

Источник |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Дружное |

|||||

|

1 |

Стакан |

3 |

– |

Храпунов, 2002, рис. 71, 16 |

|

|

2 |

» |

Д-4974 |

IV в. н.э. |

То же, рис. 71, 17 |

|

|

3 |

Колба |

18 |

Д-5210 |

То же, рис. 89, 2 |

|

|

4 |

Стакан |

20 |

Д-5391 |

Вторая половина III в. н.э. |

То же, рис. 93, 7 |

|

Нейзац |

|||||

|

5 |

Стакан |

4 |

Д-8253 |

Шабанов, 2011, рис. 6, 40 |

|

|

6 |

Кувшин |

Д-8255 |

То же, рис. 7, 50 |

||

|

7 |

Стакан |

15 |

Д-8308 |

То же, рис. 1, 4 |

|

|

8 |

» |

19 |

Д-8415 |

То же, рис. 1, 5 |

|

|

9 |

» |

Д-8455 |

То же, рис. 1, 8 |

||

|

10 |

» |

22 |

Д-8457 |

То же, рис. 4, 32 |

|

|

11 |

» |

Д-8490 |

То же, рис. 1, 7 |

||

|

12 |

» |

33 |

– |

То же, рис. 3, 19 |

|

|

13 |

» |

115 |

Д-10593 |

То же, рис. 6, 42 |

|

|

14 |

» |

163 |

Д-11217 |

То же, рис. 2, 11 |

|

|

15 |

» |

180 |

КП-51723 А-28251 |

То же, рис. 2, 12 |

|

|

16 |

» |

200 |

Д-11849 |

То же, рис. 11, 71 |

|

|

17 |

» |

201 |

– |

То же, рис. 4, 27 |

|

|

18 |

» |

224 |

Д-12938 |

IV в. н.э. |

То же, рис. 2, 14 |

|

19 |

Кувшин |

230 |

Д-12948 |

То же, рис. 7, 51 |

|

|

20 |

Стакан |

Д-14616 |

То же, рис. 5, 38 |

||

|

21 |

Кувшин |

275 |

– |

То же, рис. 8, 56 |

|

|

22 |

Стакан |

Д-14617 |

То же, рис. 5, 36 |

||

|

23 |

» |

Д-14618 |

То же, рис. 5, 57 |

||

|

24 |

» |

Д-14848 |

То же, рис. 2, 16 |

||

|

25 |

» |

306 |

Д-14855 |

То же, рис. 4, 28 |

|

|

26 |

Тарелка |

Д-14893 |

То же, рис. 11, 72 |

||

|

27 |

Стакан |

Д-14926 |

То же, рис. 2, 17 |

||

|

28 |

» |

321 |

Д-15067 |

То же, рис. 12, 27 |

|

|

29 |

» |

371 |

Д-16319 |

То же, рис. 1, 1 |

|

|

30 |

» |

485 |

Д-18292 |

То же, рис. 6, 45 |

|

|

31 |

» |

500 |

Д-18952 |

Не опубликован (раскопки И.Н. Храпунова, 2012 г.) |

|

|

32 |

» |

510 |

Д-19046 |

Вторая половина III в. н.э. |

Храпунов, 2016, рис. 2, 3 |

|

33 |

» |

584 |

Д-20190 |

II – первая половина III в. н.э. |

Не опубликован (раскопки И.Н. Храпунова, 2015 г.) |

|

34 |

Стакан |

Яма с сосудами № 6 |

Д-16391 |

IV в. н.э. |

Шабанов, 2011, рис. 6, 41 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Опушки |

|||||

|

35 |

Стакан |

2 |

Д-12725 |

IV в. н.э. |

Шабанов, 2020, рис. 2, 2 |

|

36 |

» |

124 |

Д-20530 |

То же, рис. 2, 1 |

|

|

37 |

? |

190 |

Д-22128 |

I в. до н.э. – I в. н.э. |

То же, рис. 1, 4 |

|

38 |

Стакан |

253 |

Д-22725 |

IV в. н.э. |

То же, рис. 2, 3 |

|

39 |

» |

260 |

Д-22754 |

То же, рис. 2, 5 |

|

|

40 |

» |

262 |

Д-22764 |

То же, рис. 2, 7 |

|

|

41 |

» |

274 |

Д-22799 |

То же, рис. 2, 4 |

|

|

42 |

» |

Д-22797 |

То же, рис. 2, 9 |

||

|

43 |

Стакан |

Д-22784 |

То же, рис. 2, 8 |

||

|

44 |

Чаша |

Д-22793 |

То же, рис. 2, 10 |

||

|

45 |

Стакан |

287 |

КП-64079 А-34685 |

Шабанов, 2021, рис. 4, 1 |

|

|

46 |

Бальзамарий |

307 |

– |

II – первая половина III в. н.э. |

Не опубликован (раскопки И.Н. Храпунова, 2020 г.) |

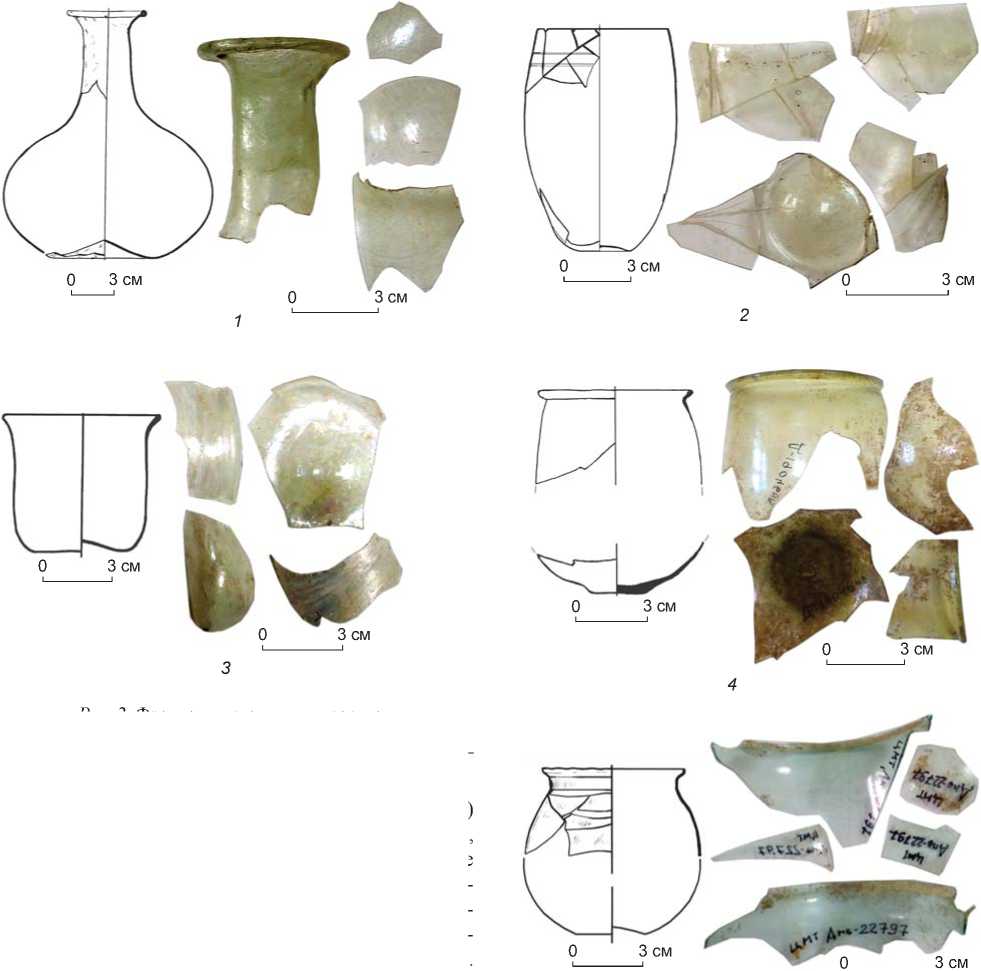

Согласно результатам анализа, стекло отно сит-ся к типу натриево-кальциево-кремнеземных (soda– lime–silicaglass), имеет состав, типичный для стекла, сваренного на природной соде, в котором содержание K 2 O не превышает 0,62 %, MgO – 0,82 % (граничное значение для указанных оксидов 1,5 % [Scott, Degryse, 2014, p. 21]). В качестве обесцвечивателя был использован марганец (содержание MnO2 – 1,0–1,8 %). Примесей Cu, Co, Sb и Pb не обнаружено. По составу стекло оливкового оттенка, из которого изготовлена колба № 3 (рис. 2, 1 ) (см.: [Храпунов, 2002, рис. 89, 2 ]), выделяется более высоким содержанием FeO – ок. 1 % (в остальных образцах – 0,48–0,66 %); стекло голубого оттенка (образец № 2) не имеет принципиальных отличий от бесцветного (образцы № 1, 4). Следует отметить, что стакан второй половины III в. н.э. (№ 4) (рис. 2, 2 ) (см.: [Там же, рис. 93, 7 ]) отличается по химическому составу от трех остальных сосудов более низким содержанием Na2O (13,7 и 18,8 % соответственно, табл. 2) и Cl (0,8 и 1,24 %), более высоким содержанием CaO (8,2 и 5,7 %), Al2O3 (2,7 и 2,1 %), MnO (1,8 и 1,2 %). Более низкое содержание оксида натрия может быть связано с эффектом выщелачивания, однако данный факт обычно фиксируется при анализе пришлифованной поверхности, а не подготовленных плоскополированных шлифов.

Могильник Нейзац расположен в центральной части крымских предгорий, на правом берегу р. Зуя, в 1 км к югу от с. Баланово (см. рис. 1). Памятник известен с 1927 г. Его планомерные археологические исследования проводились в 1996–2015 гг. экспедицией Таврического национального университета. За время раскопок могильника были найдены свыше 150 целых и фрагментированных стеклянных сосудов. Описание и ха- рактеристика находок этой категории даны в нескольких работах [Храпунов, 2011; Шабанов, 2011].

Для микроанализа были отобраны 30 образцов, датирующихся в целом II–IV вв. н.э. В выборке превалируют стеклянные стаканы разнообразной формы, получившие широкое распространение в позднеримское время в крымских предгорьях, имеются также кувшины и тарелка. Проанализированные стекла прозрачные, бесцветные, светло-голубых, зеленоватых, оливковых, светло-коричневых оттенков.

По результатам анализа все стекло из могильника Нейзац, как и из предыдущего, относится к типу натриево-кальциево-кремнеземного, т.е. содовому. Максимальное содержание K2O по всей выборке составляет 0,88 % (в среднем 0,50 %), максимальное содержание MgO – 1,13 % (среднее значение 0,75 %).

Бесцветное стекло стакана с цилиндрическим ту-ловом (№ 33) (рис. 2, 3 ), датированного II – первой половиной III в. н.э., содержит одновременно и сурьму, и марганец (Sb2O5 – 0,89 %, MnO – 0,30 %). Данные элементы используются в качестве обесцвечивателей стекла. Как показали исследования, при производстве стекла всегда применялся только один из обесцвечивателей; в сырце, собранном в ходе раскопок и разведок в стекловаренных центрах, ни разу не зафиксированы вместе два обесцвечивателя. Наличие и марганца, и сурьмы в бесцветном стекле свидетельствует о его модификации в ходе вторичного производства. Такое стекло считается результатом активного применения стеклобоя [Jackson, 2005, p. 771]. В составе стекла, из которого был сделан стакан (образец № 33), Al2O3 составляет 1,90 %, SiO2 – 67,66, CaO – 5,90, MgO – 0,48, K2O – 0,49, оксидов кобальта, меди и свинца менее 0,01 %.

Рис. 2. Фрагменты стеклянных сосудов.

1 – № 3; 2 – № 4; 3 – № 33; 4 – № 32; 5 – № 42.

Стекло стакана с утолщенным дном (№ 32) (рис. 2, 4 ), датированного второй половиной III в. н.э., обесцвечено марганцем (MnO – 1,33 %). Пониженное содержание Na2O (14,17 %) может являться следствием выщелачивания. Стекло характеризуется более высоким содержанием Al2O3 (2,97 %) и CaO (7,85 %), оксидов кобальта, меди, свинца и сурьмы менее 0,01 %.

Стекло сосудов, относящихся к IV в. н.э., по химическому составу предварительно может быть разделено на четыре группы (см. табл. 2): группа 1 – стекло, обесцвеченное марганцем; группа 2 – стекло, обесцвеченное марганцем, содержащее примесь Cu и Pb; группа 3 – стекло, обесцвеченное сурьмой, что часто приводит к увеличению среднего значения Na2O и уменьшению CaO, Al2O3 и других оксидов [Schibille, Sterrett-Krause, Freestone, 2017, p. 1226, 1230]; группа 4 – стекло, содержащее и Mn, и Sb.

Сосуды из стекла группы 1 наиболее широко представлены в общей выборке – 22 образца из 30 (№ 6–11, 13–24, 27–29, 31). Среднее значение MnO – 1,2 %. Содержание Na2O в образцах составляет 14,7–21,0 %. Пониженное содержание Na, как отмечено выше, может быть связано с выщелачиванием образцов при выветривании. Содержание Na2O менее 17 % установлено в пяти образцах, для которых характерны в целом повышенные содержания Al2O3 и CaO, содержание оксидов кобальта, меди, свинца и сурьмы – менее 0,01 %.

Стекло зеленоватого и оливкового оттенка группы 2 представлено двумя стаканами (№ 30, 34) [Шабанов, 2011, рис. 6, 41 , 45 ]. Среднее значение CuO в нем составляет 0,1 %, PbO – 0,4, Al2O3 – 2,05, SiO2 – 64,75, CaO – 5,86, содержание оксидов кобальта и сурьмы – менее 0,01 %.

Стекло, обесцвеченное сурьмой, из группы 3 также представлено двумя образцами, в т.ч. фрагментами

Таблица 2. Усредненный химический состав стекла сосудов IV в. н.э. из упоминаемых могильников Крыма, мас.%

Из стекла группы 4 сделаны два стеклянных сосуда (№ 5, 25) [Там же, рис. 4, 28 ; 6, 40 ]. Оно содержит одновременно и сурьму, и марганец в сопоставимых количествах – ок. 0,61 %. При изготовлении этих сосудов, вероятно, использовали стеклобой. В стекле группы 4, как и группы 3, содержание оксидов кобальта, меди и свинца менее 0,01 %.

Могильник Опушки находится в 15 км к востоку от г. Симферополя, в центральной части крымских предгорий (см. рис. 1). Памятник стал известен из-за разрушения грабителями в 2002 г. Его исследования проводятся с перерывами с 2003 г. археологической экспедицией Крымского федерального университета. На памятнике были найдены 24 целых и фрагментированных стеклянных сосуда. Бóльшая их часть рассмотрена в специальной публикации [Шабанов, 2020]. Для анализа отобраны 12 образцов, которые представляют преимущественно стаканы разных типов, чашу и два сосуда неопределимой формы. В их составе отмечено максимальное содержание K2O – 0,94 %, среднее значение 0,63, максимальное содержание MnO – 0,91 % (среднее 0,59 %).

В представленной выборке выделяется один образец – фрагмент стенки датированного I в. до н.э. – I в. н.э. полихромного стеклянного сосуда с сине-голубым орнаментом, который был изготовлен в технике «сердечника» (№ 37) [Там же, рис. 1, 4]. В лаборато- рии были проанализированы отдельно области синего прозрачного стекла и голубого непрозрачного. В обеих зафиксированы примеси CoO (0,05–0,1 %) и CuO (0,13–0,22 %), придающие стеклу сине-голубую окраску. Образцу соответствует несколько повышенное (относительно ранее рассмотренных образцов) содержание P2O5 (0,1 %) и FeO (1,17–1,28 %). Голубое непрозрачное стекло характеризуется высоким содержанием PbO (12,1 %) и Sb2O5 (3,9 %). Примесь Sb в прозрачном синем стекле образца отсутствует, Pb составляет 0,15 %. Большое количество технологических примесей в голубом непрозрачном стекле определяет более низкое содержание основных компонентов стекла, в первую очередь оксидов натрия, кальция и кремния.

Образец, представляющий собой фрагмент нижней части бальзамария из прозрачного коричневого стекла (№ 46), который датирован II – первой половиной III в. н.э., характеризуется отсутствием примесей Co, Cu, Sb, Pb. Содержание оксида железа составляет 0,31 %, оксида марганца – 0,20 %, что можно оценивать как низкое. Вместе с тем в стекле обнаружено повышенное содержание оксида фосфора (P2O5) – 0,13 %, Al2O3 составляет 2,56 %, SiO2 – 68,48, CaO – 7,17 %.

По образцам сосудов, датированных IV в. н.э., можно выделить две группы стекла (см. табл. 2): группа 1 – стекло, обесцвеченное марганцем; группа 2 – стекло, обесцвеченное сурьмой.

В выборке изделий из стекла группы 1 (№ 35, 39–45), обесцвеченного марганцем (содержание MnO в сред- нем 1,12 %), примесь Sb, а также Co, Cu отсутствует. Свинец диагностирован только в стекле стакана № 42 (содержание PbO 0,17 %) (см. рис. 2, 5) [Там же, рис. 2, 9]. Этот образец характеризуется пониженным содержанием оксида натрия (15,85 %) и повышенным – оксида кальция (9,61 % – максимальное содержание по всем проанализированным стеклам из трех могильников).

Стекло группы 2 (№ 36, 38) содержит Sb2O5 0,5– 1,1 %, MnO – 0,03 %. Оно характеризуется пониженным содержанием K2O, CaO, FeO, а также оксида фосфора (P2O5), оксиды кобальта, меди и свинца составляют менее 0,01 %.

Обсуждение результатов

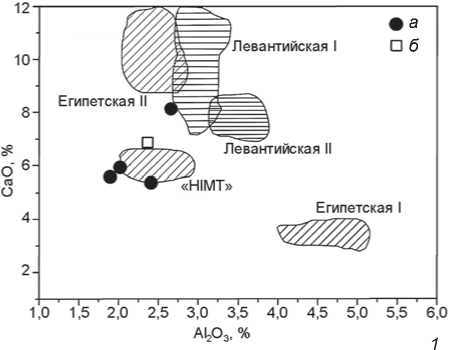

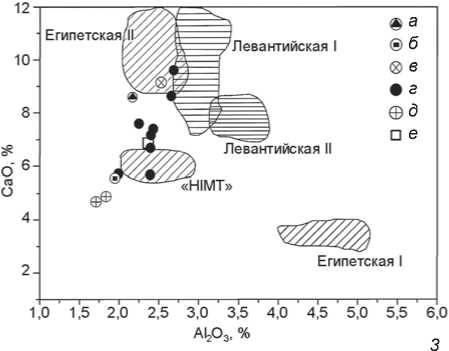

Стекло из всех трех памятников изготовлено на основе природной соды, что исключает возможность его производства в мастерских, расположенных на территории современного Ирана, где в то время в качестве сырья использовалась зола солончаковых растений. Наиболее вероятным ме стом изготовления стекла рассматриваемых в настоящей публикации сосудов были стекловаренные центры Сиро-Палестинского региона, Северного Египта и Синая. На это указывает химический состав проанализированных образцов. Они относятся к трем группам содового стекла, распространенного в I тыс. н.э. на территории Европы и Восточного Средиземноморья, – левантийская I, «HIMT» («high iron, manganese, titan») и «римское» стекло I–III вв. н.э. (рис. 3) [Румянцева, 2015, с. 29].

Группу левантийская I представляет продукция стекловаренных центров на территории Леванта, датирующихся IV–VII вв. н.э. К ней можно отнести один сосуд из Дружного, два – из Опушек и пять – из могильника Нейзац. Все сосуды найдены в погребальных комплексах IV в. н.э.; это время отмечено распространением изделий из левантийского стекла.

Бóльшая часть сосудов из могильника Нейзац (ок. 70 %) вероятно, изготовлена из стекла группы «HIMT», получившего широкое распространение в Европе с IV в. н.э. Многочисленность изделий из этого стекла связывают, с одной стороны, с резким скачком массового производства стеклянной продукции ок. 350 г. н.э., изменением качества сырья, техническими особенностями изготовления стеклянных изделий [Foster, Jackson, 2009, p. 194–195; Nenna, 2014, p. 186], а с другой – с процессом политической нестабильности в империи, ее распадом, что повлекло изменение сырьевой базы и, как следствие, – смену химического состава стекла [Nakai et al., 2014, S. 240]. Исследователи допускают возможность конкурентной борьбы между производителями стекла групп леван-

Рис. 3. Основные группы содового стекла I тыс. н.э. (по: [Drauschke, Greiff, 2010, Fig. 9]) и соотношение оксидов кальция и алюминия в образцах из могильников Дружное ( 1 ), Нейзац ( 2 ) и Опушки ( 3 ).

1 : а – IV в. н.э., б – «римское» стекло I–III вв. н.э.; 2 : а – II – первая половина III в. н.э., б – вторая половина III в. н.э., в – группа 1 (IV в. н.э.), г – группа 2 (IV в. н.э.), д – группа 3 (IV в. н.э.), е – группа 4 (IV в. н.э.), ж – «римское» стекло I–III вв. н.э.; 3 : а – синее стекло (I в. до н.э. – I в. н.э.), б – голубое стекло (I в. до н.э. – I в. н.э.), в – вторая половина III в. н.э., г – группа 1 (IV в. н.э.), д – группа 2 (IV в. н.э.), е – «римское» стекло (I–III вв. н.э.).

тийская I и «HIMT», в которой первые, видимо, проигрывали [Nenna, 2014, p. 186].

Группа «HIMT» была выделена в 1990-е гг. по образцам из Карфагена и Аосты на севере Италии. В 2000-е гг. коллекция пополнилась находками с территории Франции, Великобритании, Голландии, Египта, Кипра и др. [Ibid., p. 177, 179]. Для стекла данной группы характерны желтоватый или оливковый цвет, высокая концентрация Pb, Mn и Ti. К сожалению, точно установить место изготовления стекла группы «HIMT» пока не удалось, но с учетом высокой концентрации Ti в его составе, которая является «устойчивой характеристикой» песков Северного Египта и дельты Нила [Румянцева, 2015, с. 39], можно предполагать, что это был Египет.

Группу т.н. римского стекла I–III вв. н.э. представляют сосуды из зелено-голубого стекла, достаточно однородного по химическому составу. При его изготовлении в качестве обесцвечивателя применялся преимущественно марганец, хотя встречающиеся в образцах примеси сурьмы могут быть следствием использования в производстве стеклобоя. В связи с поиском источника сырья для мастерских, занимавшихся изготовлением стекла этой группы, у исследователей вызвал вопросы его однородный состав. Появление «римского» стекла сначала связывали с левантийским побережьем; в ходе проведения дополнительных изотопных анализов выяснилось, что такие центры производства могли быть в Западном Средиземноморье и Северо-Западной Европе [Degryse, Schneider, 2008, p. 1998; Румянцева, 2015, с. 40–41]. В рассматриваемой в данной статье выборке стеклянных сосудов к этой группе, вероятно, относятся девять сосудов из могильников Нейзац и Опушки, но ни один из некрополя Дружное, что можно объяснить малочисленностью выборки сосудов из этого памятника. В Опушкинском могильнике находки из «римского» стекла составляют бóльшую часть проанализированных сосудов (по количеству практически равны сосудам группы «HIMT»). Видимо, это стоит связывать с пока небольшим количеством стеклянных сосудов из комплексов IV в. н.э., найденных на могильнике.

Заключение

Результаты рентгеноспектрального микроанализа показали, что по составу стекло 46 со судов из могильников Дружное, Нейзац, Опушки, расположенных в крымских предгорьях, соответствует основным группам стекла, которые были распространены на территории Римской империи и ее периферии в первые века новой эры. Наиболее вероятным местом изготовления стекла сосудов, обсуждаемых в настоящей работе, можно считать стекловаренные центры Сиро-

Палестинского региона, Северного Египта и Синая. Анализы показали высокую степень соответствия состава стекла из всех трех могильников. Следовательно, стеклянная посуда поступала к людям, хоронившим в крымских предгорьях, из одних и тех же центров производства. Отсутствие среди проанализированных образцов из могильника Дружное фрагментов «римского» стекла, вероятно, объясняется незначительным количеством исследованных сосудов из данного некрополя.

Стеклянная посуда, как и другие находки из варварских могильников, является свидетельством существования тесных контактов между Северным Причерноморьем и другими территориями античного мира. Скорее всего, к варварам крымских предгорий стеклянная посуда попадала не напрямую из центров ее производства, а через Боспорское царство и Херсонес. Впрочем, утверждать это можно будет после получения результатов рентгеноспектрального микроанализа состава стекла, из которого сделаны сосуды, найденные на территории Боспорского и Херсонесского государств. Глубокое изучение этих данных позволит выявить общие черты и особенности в химическом составе отдельных категорий и типов стеклянных сосудов, а полное введение в научный оборот всех анализов – использовать их в решении вопросов происхождения и распространения стекла в I тыс. н.э.

Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-59-23001 «Население Горного Крыма и Венгерской низменности в римское время: миграции и контакты».

Список литературы Результаты исследования химического состава стеклянных сосудов из могильников предгорного Крыма римского времени

- Румянцева О.С. Стеклоделательное производство в римское время и эпоху раннего Средневековья: источники, факты, гипотезы // РА. – 2011. – № 3. – С. 86–97.

- Румянцева О.С. Стекло I тыс. н.э.: происхождение и распространение по данным химического анализа // КСИА. – 2015. – Вып. 237. – С. 20–49.

- Румянцева О.С., Трифонов А.А. Питьевой рог и шпоры из погребения 28 могильника Скалистое III в Юго-Западном Крыму: состав стекла и эмали и данные о происхождении // История и археология Крыма. – Симферополь: [б.и.], 2021. – Вып. XIV. – С. 57–70.

- Храпунов И.Н. Могильник Дружное (III–IV вв. нашей эры). – Люблин: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – 313 с. – (Monumenta Studia Gothica; [T.] 2).

- Храпунов И.Н. Некоторые итоги исследований могильника Нейзац // Исследование могильника Нейзац. – Симферополь: Доля, 2011. – С. 13–113.

- Храпунов И.Н. Две подбойные могилы III в. н.э. из некрополя Нейзац (Крым) // РА. – 2016. – № 2. – С. 132–149.

- Шабанов С.Б. Стеклянные сосуды из могильника Нейзац (по материалам раскопок 1996–2011 гг.) // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. – 2011. – Вып. XVII. – С. 141–191.

- Шабанов С.Б. Стеклянные сосуды римского времени из могильника Опушки в Крыму (по материалам раскопок 2003–2019 гг.) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2020. – № 2. – С. 110–134.

- Шабанов С.Б. Склеп IV в. н.э. из могильника Опушки в Крыму // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2021. – № 4. – С. 121–136.

- Degryse P., Schneider J. Pliny the Elder and Sr-Nd isotopes: tracing the provenance of raw materials for Roman glass production // J. of Archaeol. Sci. – 2008. – Vol. 35, N 7. – P. 1993–2000.

- Degryse P., Ganio M., Boyen S., Blomme A., Scott B., Brems D., Carremans M., Honings J., Fenn T., Cattin F. Primary glass factories around the Mediterranean // Glass Making in the Greco-Roman World. Results of the «ARCHGLASS» Project. – Leuve: Leuven Univ. Press, 2014. – P. 97–112.

- Devulder V., Degryse P. The Sources of Natron // Glass Making in the Greco-Roman World. Results of the «ARCHGLASS» Project. – Leuve: Leuven Univ. Press, 2014. – P. 87–95.

- Drauschke J., Greiff S. Chemical aspects of Byzantine glass from Carič in Grad/Iustiniana Prima (Serbia) // Glass in Byzantium – Production, Usage, Analyses. – Mainz: Verl. Des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2010. – P. 25–46.

- Foster H.E., Jackson C.M. The composition of “naturally coloured” late Roman vessel glass from Britain and the implications for models of glass production and supply // J. of Archaeol. Sci. – 2009. – Vol. 36, N 1. – P. 189–204.

- Jackson C.M. Making colourless glass in the Roman period // Archaeometry. – 2005. – Vol. 47, N 4. – P. 763–780.

- Nakai I., Matsuzaki M., Sawamura D., Abe Y., Schachner A. Chemical characterization of Roman and Early Byzantine glass from Boğazköy/Ḫattuša and its vicinity // Istanbuler Mitteilungen. – 2014. – Bd. 64. – S. 237–260.

- Nenna M.D. Egyptian glass abroad: HIMT glass and its markets // Neighbours and Successors of Rome. Traditions of glass production and use in Europe and the Middle East in the later 1st millennium AD. – Oxford: Oxbow Books, 2014. – P. 177–193.

- Scott R.B., Degryse P. The archaeology and archaeometry of natron glass making // Glass Making in the Greco-Roman World. Results of the «ARCHGLASS» Project. – Leuve: Leuven Univ. Press, 2014. – P. 15–26.

- Schibille N., Sterrett-Krause A., Freestone I.C. Glass groups, glass supply and recycling in late Roman Carthage // Archaeol. and Anthropol. Sci. – 2017. – Vol. 9, N 6. – P. 1223–1241.