Результаты изучения битумов в разрезе параметрической скважины

Автор: Аникеенко О.М., Карасева Т.В., Хопта И.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2 (19), 2013 года.

Бесплатный доступ

Освещены проблемы исследования битумов в разрезах параметрических скважин. Рассмотрены структура и текстура битумов в разрезе Аракаевской параметрической скважины в широком интервале глубин.

Битум, битумоиды, пиролиз, микропетрография, рассеянное органическое вещество

Короткий адрес: https://sciup.org/147200871

IDR: 147200871 | УДК: 550

Текст научной статьи Результаты изучения битумов в разрезе параметрической скважины

Основной целью работы является изучение свойств и распределения битумов в разрезе Аракаевской параметрической скважины (5207 м) в Свердловской области.

Природные битумы – это твердые или густые полужидкие углеводородные соединения, растворяющиеся в органических растворителях, основным источником образования которых является нефть. В практике геохимических исследований обычно не придается большого значения исследованиям природных битумов, продуктов деструкции нефтей. В то же время их детальное изучение макро- и микрометодами, а также с помощью специальных лабораторных исследований позволяет реконструировать процессы формирования и разрушения залежей нефти.

Известно, что природные битумы формируются в результате влияния на нефти следующих процессов: химическое и бак- териальное окисление (асфальтиды, кериты, оксибитумы), деасфальтизация нефтей газами и легкими парафиновыми углеводородами (асфальтениты, бета-асфальте-ниты и парафиниты), нарушение равновесного состояния в коллоидной системе нефти и дифференциация высокопарафинистых нефтей при миграции (озокерит), а также термальная и гидротермальная обработка (антраксолиты, асфальтои-ды и графитоиды). Плотность природных битумов изменяется в широких пределах: от 0,86 (озокерит) до 1,3 г/см3 и даже 1,7-2 г/см3 (высшие антраксолиты). В органических растворителях они могут растворяться почти полностью (мальты, асфальты) либо вообще не растворяться (антраксолиты).

Природные битумы встречаются в нефтяных залежах, где особенно часто развиваются в зоне ВНК, и характеризуют степень сохранности нефтей. Присутствие

нерастворимых твердых битумов в залежах приводит к снижению коллекторских параметров и уменьшению притока нефти при эксплуатации.

Аракаевская скважина в Нижне-Сер-гинском перспективном по нефтегазоносности районе вскрыла отложения от рифейского до пермского возраста, существенно измененные надвиговыми процессами.

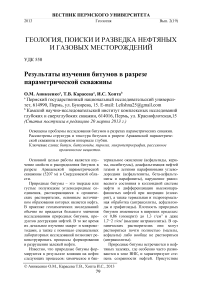

При исследовании образцов пород Ара-каевской скважины в ОАО «КамНИИ-КИГС» выполнен широкий комплекс литолого-петрографических и геохимических исследований, по результатам которых был проведен комплексный анализ распределения битумов в разрезе (рис. 1).

В рифейско-вендских отложениях (4930-5207 м) битумы практически не встречены.

В изученных по керну породах живет-ского яруса (4915-4930 м), которые представлены в основном карбонатами и содержат в значительном количестве пирит, изредка встречаются твердые нерастворимые битумы (тип III2 по Е.С. Ларской). Содержание Сорг изменяется от 0,37 до 0,47%. О низкой растворимости битумов свидетельствуют фоновые концентрации хлороформенного битумоида.

Во франском ярусе в интервале 45854915 м, представленном доломитами, среди изученных методом микропетрографии ОВ образцов почти 90% содержат черные твердые битумы. Рассеянное органическое вещество (РОВ) обычно выявлено с включениями битумов. Концентрация растворимых в хлороформе битумоидов фиксируется во всем ярусе на уровне фона либо они полностью отсутствуют, что свидетельствует о нерастворимости битумов; такое явление характерно для антраксолитов. Степень катагенеза пород соответствует МК5. Наиболее обширный интервал развития битумов в трещинах, межзерновом пространстве соответствует глубинам 4622-4818 м. По микропетро-графическим данным содержание битума достигает 2-3% (обр. 3911, 3970). Концентрация Сорг изменяется в широких преде- лах: 0,11-0,76%, исключение составляет семилукский горизонт, в котором концентрация достигает 1,27% и РОВ в основном сапропелевого типа доминирует в ряде образцов (4478, 4487, 4503, 4732). Оно представлено сгустками РОВ с колломорфным центром (I2к), микропрожилками с колло-морфным центром (I5), а также ОВ в равномерной смеси с основной массой породы (I9) и др.

Фаменский ярус параавтохтона керном не представлен.

Турнейский ярус (4275-4365 м), в основном сложенный известняками, частично доломитизированными, изученный по небольшому числу образцов, характеризуется развитием битумов (III тип) по микротрещинам, сопровождаемым пиритизацией. Содержание битумов по данным микропетрографии - до 0,5%. Биту-минозность пород по экстрагируемым компонентам крайне низкая, в основном фоновая, что связано с высоким катагенезом ОВ пород.

В визейском ярусе (3905-4189 м) по данным микроисследований также встречены в основном твердые битумы, выполняющие часто все межзерновое пространство. Концентрация Сорг колеблется от 0,17 до 1,78%. Повышенная концентрация отмечается за счет углистых прослоев в нижней части разреза.

В породах серпуховского яруса параавтохтона (3753-3905 м), где выявлены в основном доломиты замещения, содержание Сорг незначительно – до 0,23%. По данным микроисследований обнаруживается в основном твердый черный битум.

В московском ярусе в верхней части параавтохтона и аллохтоне (3637-3753 м), сложенном известняками, аргиллитами и мергелями, по данным микропетрографии также встречены битумы. В образце 2970 – РОВ сапропелевого типа (II12,13). Концентрация Сорг в породах яруса не превышает 0,88%, содержание битумоидов очень низкое или они вообще отсутствуют.

В карбонатах франского яруса аллохтона (3322-3637 м) встречены твердые битумы в 45% изученных шлифов. Содержание Сорг низкое (менее 0,3%) за исключением образца 2657 (Сорг = 1,11%) с повышенной концентрацией нерастворимого в соляной кислоте остатка (НО) (21,26%). Битумоиды либо вообще не выявляются, либо содержание их находится на уровне следов. Катагенез сохраняется высоким – до МК 4 .

Карбонатные породы фаменского яруса (3087 - 3322 м) в основном с очень низким содержанием нерастворимого в соляной кислоте остатка включают большей частью твердые битумы, Сорг которых составляет до 20% нерастворимого остатка. Битум черного и темно-коричневого цвета заполняет поры, зубчатые стилолитовые швы, образует единичные прожилки. Концентрация Сорг в целом в породах яруса не выше 0,65%. Битуминозность пород по растворимым компонентам низкая, но несколько выше, чем в нижележащих комплексах пород. Особенно это касается спиртобензольных битумоидов, концентрация которых повышается в 2 - 3 раза. В связи с этим коэффициент нейтральности в основном значительно меньше 1.

В породах турнейского яруса в параавтохтоне (3013-3087 м) выявлены битумы, заполняющие поры, стилолитовые швы, трещины. Повышенные содержания Сорг (до 0,64%) установлены только в обогащенных битумом образцах. Битуминоз-ность по растворимым компонентам пород, как и в фаменском ярусе, несколько повышается за счет растворения битумов, это касается как хлороформенных, так и спиртобензольных битумоидов. В результате коэффициент нейтральности часто достигает 1. Катагенез соответствует стадии МК4.

Визейский ярус (2693-3013 м) характеризуется присутствием как собственно РОВ, так и битумов. В верхней части разреза преобладает сапропелевое ОВ (I2,2k,4,5, II13), в нижней (глубже 2950 м) – гумусовое (II6,7). По данным микропетрографии битумы встречены как вместе с ОВ, так и отдельно. Концентрация их в результате полуколичественного микроопределения достигает 2-3% (обр. 1478) при концентрации Сорг, равной 1,27%. Битум темнокоричневого цвета пигментирует глинистый цемент, развивается в прожилках и стилолитовых швах. В целом распределение органических компонентов сходно с данными для визейского яруса, вскрытого в автохтоне и параавтохтоне. Только в нижележащих отложениях отмечены нерастворимые битумы, в результате биту-моиды встречаются в основном в виде следовых количеств, что может быть связано с более высокой катагенетической преобразованностью пород.

Породы серпуховского яруса в интервале 2394-2693 м характеризуются присутствием битумов в значительном количестве и РОВ в небольших концентрациях в единичных прослоях. Битумы выявлены в трещинах, стилолитовых швах. В аллохтоне серпуховского яруса, как и в нижележащих отложениях, отмечается очень низкое содержание Сорг (в основном менее 0,2%) и невысокое содержание биту-моидов. Битумоиды по типу в основном легкие присутствуют в концентрациях до 0,0003%. По составу битумоиды довольно однородны: среди УВ преобладают пара-финово-нафтеновые, асфальтены составляют менее 12%.

В башкирском ярусе (2314-2394 м) по данным микропетрографии встречены как твердые битумы, так и сапропелевое ОВ. Содержание Сорг невысокое, в основном менее 0,4%. В обр.697 концентрация Сорг достигает 0,67% при содержании нерастворимого остатка 1,22%, т.е. нерастворимый остаток более чем на 50% представлен углеродистыми соединениями, видимо, битумами. Битумы заполняют во многих образцах субпараллельно расположенные стилолитовые швы, пропитывают иногда глинистый цемент. По цвету они часто темно-коричневые, возможно, частично растворимые, так как концентрация хлороформенных битумоидов достигает 0,0012%. Особенностью состава

|

ев 6 и |

3 |

Литол |

ОГИ- |

Глубина, м |

Evi, % 0 0,005 0.01 l_______________________________________।______________________________________i |

Copr, % 0 0,5 1 l______________________1______________________। |

Формы распределения битумов |

||||||||||

|

КОЛО |

нка |

I |

II |

||||||||||||||

|

A |

Б |

||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|||||||||||

|

3 & и CD S 3 |

0 s' S й п и |

г^“ |

7 |

1511,4 1520 1720 ' 1810 1820 1870 1Й80 1890 1900 1990 2140 2300 |

______________________ 0,0В |

__________________564 102 |

• * * |

* • * • |

• • • • • |

• • ■ ♦ • |

• • • « • • • • • ♦ • • • |

• « • |

• • • ♦ |

||||

|

3 02 |

|||||||||||||||||

|

г |

|||||||||||||||||

|

Wr |

г |

_____________ 0,04 |

|||||||||||||||

|

_1_L |

__________________ oca |

||||||||||||||||

|

кш III • • • |

tV « |

г |

2330 2350 |

||||||||||||||

|

и я" |

2940 2950 2960 _ 2970 2980 2990 3000 ЗОЮ 3020 |

||||||||||||||||

|

* ♦ • * Z Z Z > * * • ♦ |

♦ • • |

* 7 |

|||||||||||||||

|

— |

2 55 |

||||||||||||||||

|

—П—1 Il 1 |

|||||||||||||||||

|

3 к U о № Ч |

Q 12 S Е & Д |

II II 1 h |

■n и 1 fl 1 Й |

’ 3150 3160 3170 3180 3250 3260 3270 3637 3710 3720 3730 3740 4180 4190 |

• • • |

• • • • • |

|||||||||||

|

3 |

ы 3 Во |

— |

— |

* |

|||||||||||||

|

а и |

и о |

1 1 . 1 • • • |

• 1 |

1 |

B ________ire |

• |

« |

• |

• « |

||||||||

|

Я н о S о |

Литологическая колонка |

Глубина, м |

Бхл, % 0 0,005 0.01 |

Сорг. % 0 0,5 1 ।_______________________;_______________________। |

Формы распределения битумов |

|||||||||

|

I |

II |

|||||||||||||

|

А |

Б |

|||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

б |

7 |

||||||||

|

о |

4620 4630 4640 |

— |

• • • |

* |

||||||||||

|

11 II II II II |

||||||||||||||

|

II II II II 1 II |

||||||||||||||

|

Il II II II II |

||||||||||||||

|

II 11 II II II II |

||||||||||||||

|

5 |

1S S к X |

4700 4710 4720 |

1 76 |

• • |

||||||||||

|

1 1 1 1 1 1 |

||||||||||||||

|

------* |

||||||||||||||

|

II II II II 1 II |

||||||||||||||

|

II II II II II |

||||||||||||||

|

к о со |

и CQ |

4890 |

• • |

|||||||||||

|

II II II II II |

||||||||||||||

|

II II II II II II |

||||||||||||||

|

Й" |

II II II II II |

4920 4980 |

—' |

— |

* |

■ |

||||||||

|

• • • • • |

||||||||||||||

Условные обозначения:

известняк

доломит

мергель

аргиллит

песчаник

глинистый известняк

глина

шов основного надвига

перерыв в литологической колонке (бескерновые зоны)

Структуры:

I - равномерная

II - неравномерная:

А - пятнистое заполнение: 1) межзерновое

-

2) межформенное

-

3) прожилковое

-

4) трещинное

5)стилолитовое

6)зональное

7) внутрифирменное

Б - полосчатое заполнение

Рис.1. Форма распределения битумов в разрезе Аракаевской параметрической скважины

битумоидов являются низкие концентрации ароматических УВ (< 6%) и асфальтенов (< 11%) и высокие - парафиново-наф-теновых УВ (до 57,8%).

В целом по распределению ОВ и битумов башкирский ярус в аллохтоне и баш- кирский ярус в параавтохтоне обнаруживают сходство. Различие проявляется только в повышении концентраций растворимых компонентов – битумоидов - в вышележащем комплексе отложений.

В отложениях вновь встреченного в аллохтоне московского яруса (1867-2314 м) среди органических компонентов абсолютно доминируют битумы. При этом встречены формы (III2,1), названные автором методики микропетрографического исследования ОВ Е.С.Ларской (1983) микронефтью. Содержание Сорг и битумои-дов в породах яруса – на уровне нижележащего башкирского яруса. Повышение концентраций хлороформенных и спирто-бензольных битумоидов наблюдается в образцах с повышенным содержанием твердых битумов. Вероятно, увеличивается их растворимость, что наблюдается обычно при переходе к асфальтитам, керитам. Состав битумоидов довольно однороден. Фракция парафиново-нафтеновых УВ составляет обычно более 22%, ароматических – менее 15%. По сравнению с нижележащими отложениями несколько повышается доля ароматики. Концентрация асфальтенов обычно невысокая – менее 18%.

Верхнекаменноугольные отложения (1760-1867 м) характеризуются присутствием битумов и РОВ гумусового типа (II2). Концентрация Сорг достигает 0,99%. Содержание битумоидов несколько выше, чем в нижележащих отложениях, в основном сотые доли процента.

Пермские отложения (15-1760 м) содержат как собственно РОВ в породах, так и битумы. Битумы присутствуют в трещинах (0,01-0,02 и до 0,2 мм), стилолитовых швах, в камерах фораминифер, находящихся вблизи стилолитов, заполняют пустоты между обломками и т.д. РОВ пород представлено сапропелевыми и гумусовыми компонентами, первые в основном состоят из детритных форм (II12,13), вторые представлены частицами крупнопелитовой размерности, фюзенизирован-ными и витринизированными частицами четких очертаний, а также удлиненными (до 1 мм) включениями ОВ с четкими очертаниями (II1,2,6). Часто РОВ встречается вместе с битумами.

Содержание хлороформенных и спирт-обензольных битумоидов резко повыша- ется, петролейно-эфирных - увеличивается незначительно. Отмечены образцы с концентрацией хлороформенных битумо-идов 0,118%, спиртобензольных – 0,08%. Под УФ-микроскопом часто отмечается развитие более легкого, чем в нижележащих отложениях, битумоида в виде дымки, неравномерно пятнистого распределения или ореолов рассеивания вокруг водорослевого детрита.

По данным тонкослойной хроматографии состав битумоидов разнообразен. Фракция парафиново-нафтеновых УВ составляет от 18 до 60%, ароматических – от 7 до 29%. По сравнению с нижележащими отложениями повышается роль ароматических УВ и асфальтенов (до 27%). В основной части битумоидов смолисто-ас-фальтеновые компоненты составляют более 50-60%. Природа битумоидов, видимо, разная. Это могут быть как сингенетичные ОВ разности, так и продукты растворения битумов, а также миграционные компоненты.

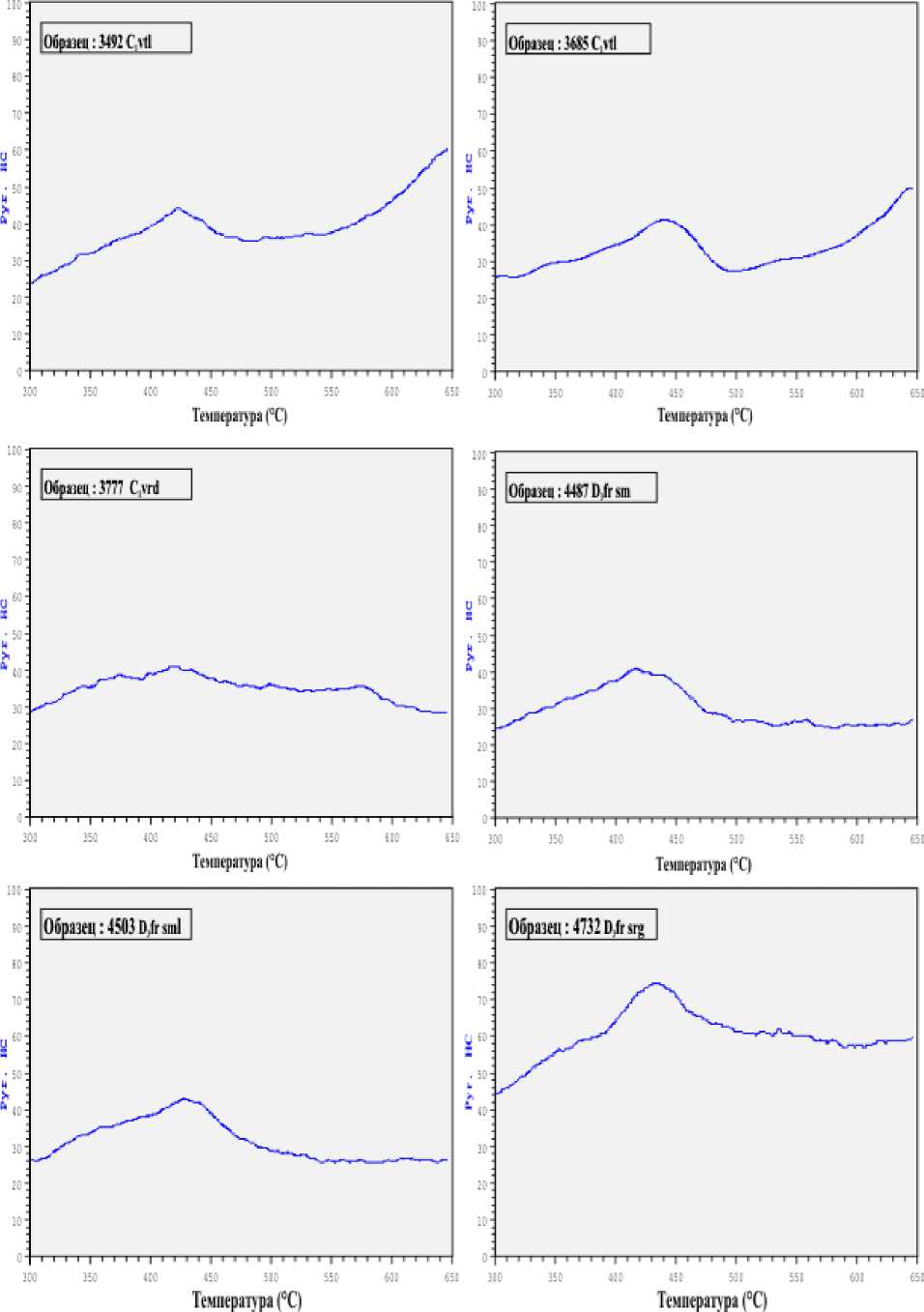

Таким образом, разрез Аракаевской скважины обеднен рассеянным и концентрированным РОВ и в значительной степени насыщен битумами, продуктами преобразования нефтей. Наиболее широкое распространение и высокие содержания битумов выявлены во франском и турнейском ярусах параавтохтона, где они встречены в почти 90% шлифов, изученных как петрографами, так и геохимиками. Вверх по разрезу степень распространения несколько снижается до минимальной (27%) в пермских отложениях, сохраняясь очень высокой (более 50%) в фа-менском, серпуховском, московском ярусах аллохтона. Такое широкое развитие битумов - явление редкое, которое в значительной степени затруднило интерпретацию геохимических данных. Так, по данным пиролиза методом Рок Эвал параметр S1 изменяется в разрезе от 0,02 до 1,01 мг УВ/г породы, S2 – от 0,06 до 1,52 мг УВ/г породы. В первом случае диапазон указывает на низкое содержание микронефти, во втором – на существенное влияние битумов,

Рис. 2. Образцы кривых пиролиза в режиме Bulk Rock (Rock-Eval 6)

т.к. повышенные значения отвечают образцам с высоким содержанием относительно растворимых битумов. Тmax изменяется в очень широких пределах – от 321 до 609 °C. Высокие значения связаны с битумами типа керитов и антрасколитов (ссылка на Меле-невского). Метод Рок Эвал оказался «пиролитически прозрачен» для определения параметров РОВ и степени катагенеза ОВ, однако информативен для изучения битумов (рис. 2).

В целом можно отметить, что в верхней части изученного разреза примерно до глубины 2,7-3 км преобладают темно-коричневые разности, отчасти растворимые в органических растворителях, в нижней - уже в основном черные, нерастворимые вплоть до антраксолитов. Судя по результатам изучения разреза, встреченные битумы не могут относиться к генетической линии гиперген- ных компонентов. Полученные данные позволяют предположить, что в верхней части разреза битумы в основном фильтрационномиграционного ряда, появляющегося в случае природной деасфальтизации нефтей газом или легкими парафиновыми углеводородами. В нижней части битумы в основном термально-метаморфического ряда, возникающие в основном при действии высоких палеотемператур, этому способствовали процессы развития надвиговых дислокаций. Интенсивное насыщение битумами пустотного пространства пород франского и турнейско-го ярусов позволяет предположить, что в этих отложениях существовала массивная палеозалежь нефти, разрушение которой в результате миграции газов из нижележащих отложений значительно повлияло на распределение битумов по всему разрезу.

Список литературы Результаты изучения битумов в разрезе параметрической скважины

- Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и газа. М.: Изд-во МГУ, 2000. 384 с.

- Виноградов В.Г., Дахнов А.В., Панцевич С.Л. Практикум по петрофизике. М.:Недра, 1990. 227с.

- Кобранова В. Н. Петрофизика. М.: Недра, 1986.

- Ларская Е.С. Диагностика и методы изучения нефтегазоматеринских толщ. М.:Не-дра, 1983. 196 с.

- Эспиталье Дж., Дроует С., Маркуис Ф. Оценка нефтеносности с помощью прибора Rock-Eval компьютером//Геология нефти и газа. 1994. №7. С. 8-14.