Результаты изучения молочных зубов с верхнепалеолитической стоянки Юдиново (Среднее Подесенье)

Автор: Зубова А.В., Моисеев В.Г., Хлопачев Г.А., Кульков А.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена реконструкции популяционных связей носителей тимоновско-юдиновской верхнепалеолитической культуры, оставивших стоянку Юдиново в Среднем Подесенье (15-12 тыс. л.н.). Исследование основано на результатах изучения морфологии трех молочных зубов, принадлежавших трем разным индивидам. Нижний латеральный резец и два вторых моляра (верхний и нижний) были найдены на стоянке в 1987-1996 гг. Программа исследования включала одонтометрическое и одонтоскопическое обследования, компьютерную микротомографию и статистическое сопоставление с другими молочными зубами с верхнепалеолитических памятников Северной Евразии. Обе системы признаков (одонтометрическая и одонтоскопическая) продемонстрировали схожую картину дифференциации находок в пространстве главных компонент. Тем не менее для минимизации влияния погрешностей, связанных с малочисленностью образцов, результаты статистического сопоставления метрических и неметрических характеристик сравниваемых зубов были интегрированы при помощи методов многомерной статистики. Все варианты анализа показали, что наиболее близки юдиновским находкам образцы со стоянки Павлов в Центральной Европе. Наблюдаемый на этих молочных зубах комплекс признаков включает слабую выраженность бугорка Карабелли на верхнем втором моляре, присутствие дополнительного шестого бугорка на нижнем, крупные вестибуло-лингвальные размеры обоих моляров, средний размер мезио-дистального диаметра нижнего второго моляра. Все это подтверждает точку зрения, согласно которой генезис тимоновско-юдиновских традиций связан с восточным вариантом граветтской культуры Европы.

Верхний палеолит, тимоновско-юдиновская культура, юдиново, одонтология, компьютерная микротомография, граветт

Короткий адрес: https://sciup.org/145145883

IDR: 145145883 | УДК: 572.77

Текст научной статьи Результаты изучения молочных зубов с верхнепалеолитической стоянки Юдиново (Среднее Подесенье)

Верхнепалеолитическая стоянка Юдиново находится в Среднем Подесенье, на юго-западной окраине с. Юдиново в Погарском р-не Брянской обл. Она располагается на правом берегу р. Судости и приурочена к высокому уровню ее первой надпойменной террасы [Величко, Грибченко, Куренкова, 1996, с. 35]. Стоянка была открыта в 1934 г. К.М. Поликарповичем. В 1947 г. им были начаты раскопки, продолженные в 1961 г. С 1962 по 1967 г. исследования продолжил В.Д. Будько. В 1980 г. после длительного перерыва раскопки памятника были возобновлены Брянской палеолитической экспедицией Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. В 1980–1985 и 1987–1990 гг. они осуществлялись под руководством З.А. Абрамовой, в 1995–1997 и 2000–2003 гг. – Г.В. Григорьевой. Начиная с 2004 г. раскопки Юдиновской стоянки ведутся Деснинской палеолитической экспедицией МАЭ РАН, возглавляемой Г.А. Хлопачевым.

Стоянка представляет собой многослойный памятник. Нижний слой с жилищами из костей мамонта соответствует периоду 15,0–13,5 тыс. л.н., верхний – 12,5–12,0 тыс. л.н. Структура и палеогеографические особенности расположения нижнего культурного слоя говорят о том, что поселение функционировало длительное время и имело цикличный характер заселения. Оно отно сится к выделенной в 1970 г. Л.В. Греховой тимоновско-юдиновской археологической культуре среднеднепровской общности [1970, 1971]. Характерными чертами кремневого инвентаря этой культуры считаются бедность форм, преобладание в орудийном наборе резцов и скребков, ведущая роль в группе резцовых изделий ретушных боковых резцов, укороченные формы скребков, наличие о стрий с притупленным краем, немногочисленность проколок, отсутствие геометризованных орудий, редкость двусторонней и вентральной обработки заготовок, немногочисленность комбинированных и двойных орудий [Грехова, 1971, с. 15, 21].

Вопрос о генезисе тимоновско-юдиновских традиций Подесенья о стается дискуссионным. Одни исследователи относят их к эпиграветту и связывают с локальными граветтийскими традициями цен- трально-европейского происхождения [Desbrosse, Kozlowski, 1988, p. 100]. Отмечаются элементы сходства начальной обработки бивня на тимоновско-юди-новских памятниках и находящейся в том же регионе восточно-граветтийской стоянке Хотылево-2 [Хло-пачев, 2006, с. 215, 237]. Другие исследователи в той или иной мере видят корни этих традиций в мадлен-ской среде Центральной Европы [Otte, 1981, p. 141; Григорьева, 1999, с. 26; 2002; Беляева, 2002]. Для объективного рассмотрения данной проблемы необходим анализ антропологических характеристик и биологических связей их носителей. Долгое время это казалось невозможным, поскольку все памятники представляют собой поселения и антропологический материал на них отсутствовал. Стоянка Юдиново оказалась исключением, в 1987, 1990 и 1996 гг. здесь были обнаружены три молочных зуба, принадлежавшие человеку.

Морфологические характеристики юдиновских находок до сих пор оставались вне поля зрения антропологов, поскольку традиционно для популяционных построений использовались только постоянные зубы. В последние несколько десятилетий появился целый ряд исследований, доказывающих, что дистальные верхние и нижние молочные моляры (m2 и m2 соответственно) не менее информативны, чем постоянные, т.к. именно они являются ключевыми в ряду молочных и постоянных моляров [Farmer, Townsend, 1993; Bockmann, Hughes, Townsend, 2010]. Постоянные моляры, которые принято относить к зубам «второй смены», фактически отно сятся к первичному зубному ряду, поскольку у них нет предшественников. Молочные и постоянные моляры формируются на основе общей зубной пластинки и, учитывая высокую степень их морфологического сходства, вторые молочные и первые постоянные моляры можно рассматривать как метамерные элементы в пределах ряда моляров [Bailey, Benazzi, Hublin, 2014, p. 105, Bailey et al., 2016]. При этом вторые молочные моляры закладываются раньше и их коронки формируются быстрее, чем у первых постоянных. Соответственно, морфологические характеристики m2 и m2 находятся под более строгим генным контролем, чем постоянных моляров, и на процесс их формирования меньше влияют условия среды [Sofaer, 1973]. В свете этих данных молочные зубы со стоянки Юдиново становятся исключительно важным источником информации для реконструкции популяционных связей и происхождения населения не только Среднего Подесенья, но и Северной Евразии в целом. Основная цель настоящей работы – детальный анализ их морфологии для определения направлений биологических связей населения, оставившего тимоновско-юдиновские памятники.

Общая характеристика материала

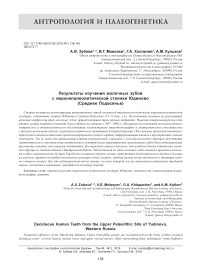

Нижний правый первый резец Юдиново 1 (рис. 1, 1 ) найден в 1987 г. Он принадлежал ребенку 5–7 лет и был утрачен естественным путем. Зуб имеет хорошую сохранность, без следов посмертных повреждений. Коронка стерта чуть менее чем наполовину, на режущем крае фиксируется широкая полоса открытого дентина. Корень рассосался (максимальная длина сохранившейся части 4,7 мм). С лингвальной стороны

0 5 мм 3

Рис. 1. Одонтологические находки со стоянки Юдиново.

1 – нижний правый первый резец Юдиново 1; 2 – нижний левый второй моляр Юдиново 2; 3 – верхний левый второй моляр Юди-ново 3.

а – окклюзальная норма; б – лингвальная; в – вестибулярная; г – мезиальная, д – дистальная.

коронки и на межзубных поверхностях наблюдаются отложения зубного камня.

Нижний левый второй моляр Юдиново 2 (рис. 1, 2 ) обнаружен в 1990 г. Он принадлежал ребенку 10– 12 лет. Эмаль жевательной поверхности зуба сильно стерта. На протокониде, гипокониде и гипоконулиде открыты широкие площадки дентина, на метакониде и энтокониде имеются точки дентина на вершинах. На лингвальной стороне коронки и в межзубном пространстве наблюдаются умеренные отложения зубного камня.

Верхний левый второй моляр Юдиново 3, принадлежавший ребенку 10–11 лет, найден в 1996 г. Он представлен шестью фрагментами (рис. 1, 3 ), четыре из которых стыкуются попарно. На них отсутствуют какие-либо прижизненные повреждения и патологические изменения, кроме очень слабых отложений зубного камня.

Все три зуба принадлежали разным детям. Об этом свидетельствует несовпадение в контактных точках рельефа жевательной поверхности коронок верхнего и нижнего моляров и различная интенсивность отложений зубного камня на резце и молярах.

Программа обследования и методы анализа

Находки были изучены с использованием двух систем признаков: одонтометрической и одонтоскопической. В метрическую программу вошли измерения продольных и поперечных диаметров коронки и шейки каждого зуба. Одонтоскопическая программа включала стандартный набор характеристик, используемый отечественными и зарубежными одонтологами [Зубов, 1968, 1974, 2006; Turner, Nichol, Scott, 1991], маркеры архаики и неандертальского комплекса [Зубова, 2013; Халдеева, Харламова, Зубов, 2010; Bailey, 2002, Bailey, Skinner, Hublin, 2011]. Она была неоднократно опубликована [Зубова, Чикишева, Шуньков, 2017, c. 122–125; Zubova, Stepanov, Kuzmin, 2016, tab. 1, p. 136–138], поэтому описания балловых шкал для каждого признака здесь не приводятся.

Верхний моляр по причине плохой сохранности обследовался только визуально, для резца и нижнего моляра была выполнена компьютерная микротомография, позволившая, несмотря на стертость внешней поверхности эмали, детально описать морфологические характеристики. Зубы сканировались на рентгеновском микротомографе Skyscan-1172 при напряжении на трубке 100 кВ и силе тока 100 мкА без фильтра. Шаг вращения 0,25°, усреднение по трем кадрам. Разрешение 3,45 мкм/пиксель. Реконструкция данных проводилась при помощи программы NRecon (Bruker-microCT). На основании полученных данных в программе CTAn (Bruker-microCT) была построена цифровая 3D-модель каждого образца и произведено виртуальное разделение дентина и эмали. Визуализация оцифрованной модели проводилась в программе CTVox (Bruker-microCT).

В качестве основного способа статистического анализа и метрических, и неметрических признаков применялся метод главных компонент. Из метрических характеристик использовался вестибу-ло-лингвальный диаметр m2, мезио-дистальный и ве-стибуло-лингвальный диаметр m2. Из всего набора неметрических признаков, включенных в программу обследования, для статистического анализа было выбрано шесть, данные по которым опубликованы для большинства находок, привлекаемых для сравнения. В их число вошли степень редукции гипоконуса (минимальный балл присутствия 4–) и метаконуса (минимальный балл 2), бугорок Карабелли (баллы 2–5) на m2; дополнительный шестой бугорок, tami, протостилид (баллы 2–5) на m2. Баллы присутствия этих признаков были переведены в бинарную форму (отсутствие признака – 1, присутствие – 2). В случае отсутствия наблюдения использовалась встроенная в программу Statistica опция подстановки среднего значения по сравниваемой совокупности. В каждом варианте анализа были определены координаты сравниваемых находок в пространстве первых двух главных компонент (ГК). Далее они использовались как самостоятельные признаки для получения интегрированных главных компонент (ИГК), описывающих большую часть изменчивости сравниваемых находок по комплексу морфологических и метрических признаков (описание метода см.: [Козинцев, Громов, Моисеев, 2003, с. 152]). Все расчеты выполнялись в программе Statistica for Windows, version 7.0.

Вопрос о возможности соотнесения морфологических характеристик молочных зубов с зубами постоянной смены и объединения их в общем сравнительном анализе находится в стадии дискуссии (см., напр.: [Brabant, 1967; Edgar, Lease, 2007]). По этой причине образцы со стоянки Юдиново сопоставлялись только с теми находками, которые представлены молочными зубами с аналогичным статусом. К морфологическому и статистическому анализу были привлечены образцы Кальдерао 2, 11 [Voisin et al., 2012; Trinkaus, Bailey, Zilhão, 2001], Цистерна 3 [Trinkaus et al., 2011], Дольни Вестонице 36 [Trinkaus et al., 2000; Early Modern…, 2006, p. 200–210], Павлов 6/2, 7, 8, 9, 10, 12 [Sládek et al., 2000, р. 130–131, 137–140; Early Modern…, 2006, p. 211–234], Сунгирь 3 [Зубов, 2000], Костёнки 14 (слой IV, 6/1), Костёнки 15, Костёнки 18, Усть-Кяхта 3 (неопубликованные данные А.А. Зубовой), Мальта 1, 2 [Зубов, Гохман, 2003; Шпакова, 2001], Лиственка [Шпакова, 1997, 2001], Хайыргас [Zubova, Stepanov, Kuzmin, 2016], Страшная 1 [Зубова, Кривошапкин, Шалагина, 2017].

Морфологическая характеристика находок

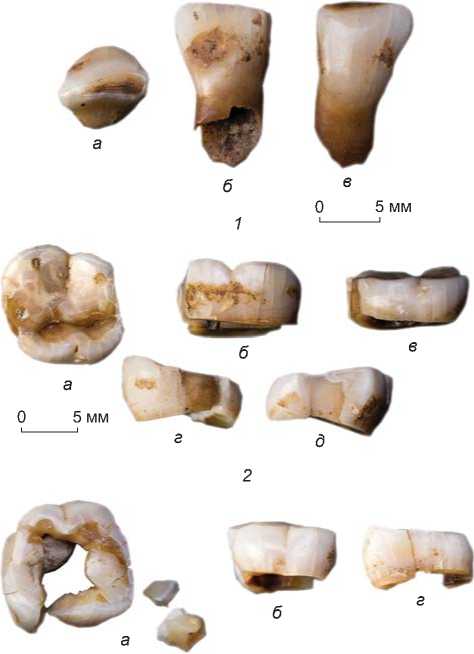

Юдиново 1 . Коронка (рис. 1) имеет подтреугольную форму, сильно скошенный в дистальном направлении край. Корень почти круглый в сечении, умеренно уплощен мезио-дистально в области шейки. Лингвальный бугорок не развит, дополнительные гребни на внешнем слое эмали лингвальной поверхности отсутствуют. После виртуального снятия эмали и реконструкции рельефа поверхности дентина были зафиксированы два пальцевидных гребня, пролегающие от нижней трети коронки до режущего края (рис. 2). Размеры коронки и шейки (см. таблицу ) соответствуют средним характеристикам современных образцов [Зубов, Халдеева, 1993, прил., табл. 1]. Из европейских верхнепалеолитических находок Юдиново 1 можно сравнить с нижним первым резцом Дольни Вестонице 36, у которого размеры шейки и вестибу-ло-лингвальный диаметр несколько меньше. В сибирских одонтологических материалах из Мальты и Ли-ственки представлены экземпляры как с бóльшим, так и с меньшим вестибуло-лингвальным диаметром.

Юдиново 2. При визуальном осмотре отмечено, что коронка зуба имеет овальную форму (см. рис. 1), состоит минимум из пяти бугорков, организованных в два ряда. С мезиальной и дистальной стороны присутствуют крупные контактные фасетки (длина дистальной 5,8 мм, размер мезиальной установить невозможно). Эмаль мезиальной стороны повреждена посмертно. Tami, протостилид и цингулярные образования не зафиксированы.

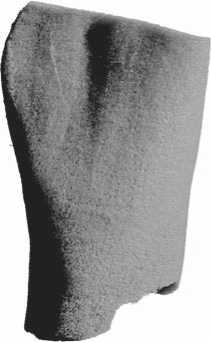

Виртуальное удаление слоя стертой эмали при помощи компьютерной микротомографии (рис. 3) позволило зафиксировать «Y»-тип контакта основных бугорков коронки, вестибулярное положение гипоконулида, наличие дополнительного шестого бугорка. В структуре энтоконида отмечен зачаточный элемент tami, степень

Рис. 2. 3D-реконструкция рельефа поверхности дентина резца Юдиново 1. Лингвальная сторона.

2 мм

Рис. 3. 3D-реконструкция рельефа поверхности дентина моляра Юдиново 2. Слева – мезиальная сторона, справа – дистальная.

Метрические характеристики молочных зубов со стоянки Юдиново и сравнительные данные

|

Находка |

m2 |

m 2 |

i 1 |

||||

|

md cor |

vl cor |

md cor |

vl cor |

vl cor |

md col |

vl col |

|

|

Юдиново 1 |

– |

– |

– |

– |

4,2 |

3,2 |

3,8 |

|

Юдиново 2 |

– |

– |

9,6 |

9 |

– |

– |

– |

|

Юдиново 3 |

– |

10,2 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Костёнки 14 |

– |

– |

11 |

9,5 |

– |

– |

– |

|

Костёнки 15 |

9,6 |

9,8 |

10,72 |

8,7 |

– |

– |

– |

|

Костёнки 18 |

8,9 |

10 |

9,55 |

8,75 |

– |

– |

– |

|

Сунгирь 3 |

8,8 |

9,9 |

9,2 |

9,1 |

– |

– |

– |

|

Кальдерао 2 |

– |

– |

10,5 |

9,5 |

– |

– |

– |

|

Кальдерао 11 |

– |

– |

11,1 |

9,6 |

– |

– |

– |

|

Цистерна 3 |

– |

– |

11,1 |

9,7 |

– |

– |

– |

|

Дольни Вестонице 36 |

10,2 |

10,9 |

10,9 |

8,6 |

3,9 |

2,8 |

3,5 |

|

Павлов 6/2 |

8,2 |

10,2 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Павлов 7 |

– |

– |

9,4 |

9,1 |

– |

– |

– |

|

Павлов 8 |

– |

– |

9,7 |

9 |

– |

– |

– |

|

Павлов 9 |

– |

– |

9,3 |

9,5 |

– |

– |

– |

|

Павлов 10 |

– |

– |

9,5 |

– |

– |

– |

– |

|

Мальта 1 |

8,2 |

9,2 |

9,7 |

8,4 |

4,6 |

– |

– |

|

Мальта 2 |

9,7 |

10,1 |

10,8 |

8,7 |

4 |

– |

– |

|

Лиственка |

– |

– |

10,8 |

9,2 |

4,1 |

– |

– |

|

Усть-Кяхта 3 |

9,5 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

Страшная 1 |

– |

– |

11,6 |

10,1 |

– |

– |

– |

развития которого не позволяет учитывать признак как присутствующий. Дистальный гребень тригонида и коленчатая складка метаконида отсутствуют. В мезиальном отделе отмечена передняя ямка, ограничиваемая мезиальными сегментами протоконида и метаконида.

Одонтоглифический узор, реконструируемый по результатам томографии, включает в себя меж- бугорковые фиссуры I–VI, борозды второго порядка 1 и 2med, 1 и 2end, 1 и 2prd, третьего порядка – 3med, 3prd, 2’end. Одонтоглифику гипоконида и гипокону-лида восстановить не удалось из-за сильной стертости этих бугорков. На энтокониде можно предполагать наличие борозды 4end, но точно установить ее наличие или отсутствие не позволяет посмертное повреждение коронки, мешающее полностью удалить слой эмали при реконструкции. Из диагностически важных одонтоглифических комбинаций нужно отметить вариант 2med (fc), тип 2 соотношения точек впадения первых борозд метаконида и протоконида. Оба варианта нейтральны в плане определения принадлежности находки к западному или восточному одонтологическому стволу.

Юдиново 3. Коронка (см. рис. 1) имела подпрямоугольную форму, крупный гипоконус и умеренно редуцированный метаконус. Дополнительный дистальный бугорок и задняя ямка отсутствовали. В районе локализации бугорка Карабелли наблюдается бороздка (балл 1), другие структуры, позволяющие говорить о его наличии, не выражены. Также не зафиксированы цингулярные дериваты на вестибулярной поверхности. Наличие или отсутствие других признаков установить невозможно из-за посмертных разрушений.

Результаты сравнительного анализа

Сравнение зубов из Юдинова с другими образцами с территории Северной Евразии показало, что слабая выраженность бугорка Карабелли на m2 и присутствие дополнительного шестого бугорка на m2 резко сужают круг морфологически близких вариантов, который ограничивается находками со стоянки Павлов в Центральной Европе. Юдиново 3 ближе всего по строению к образцам Павлов 6 и Павлов 12, где отсутствовал бугорок Карабелли и наблюдалась близкая степень редукции дистальных бугорков коронки. Юдиново 2 по большинству характеристик сближается с образцами Павлов 7 и Павлов 8, по всей видимости принадлежавшими тому же индивиду, что и Павлов 6. Определяющим показателем здесь является присутствие шестого бугорка, который редко встречается на европейских верхнепалеолитических находках и традиционно рассматривается как маркер «восточной» направленности. На сибирских образцах данный признак встречается чаще. Он отмечен на находках со стоянок Мальта (младший ребенок), Страшная и Хайыргас, но по сумме остальных признаков нижние моляры этих индивидов не демонстрируют сходства с юдиновскими.

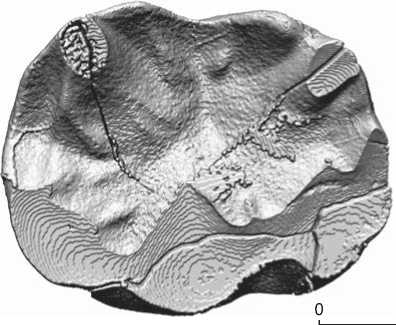

Поскольку не все верхнепалеолитические находки, привлекаемые для сравнения, представлены молярами и верхней, и нижней челюсти, в анализ главных компонент было включено семь сравнительных образцов: Костёнки 15, Костёнки 18, Мальта 1, Мальта 2, Сунгирь 3, Дольни Вестонице 36 и Павлов 6, 8 (характеристики верхнего и нижнего моляра были объединены как принадлежащие одному индивиду). Результаты статистического анализа подтверждают значимость сходства, наблюдаемого между молярами из Юдинова и Павлова. При сравнении по одонто-скопическим характеристикам они попадают в одно поле, в области положительных координат обеих ГК (рис. 4, 1 ). В составе ГК I статистически значимые нагрузки приходятся на бугорок Карабелли (–0,77), tami (–0,84) и протостилид (–0,8). ГК II разделяет сравниваемые образцы в зависимости от степени редукции метаконуса (0,75) и наличия или отсутствия дополнительного шестого бугорка на m2 (0,898).

При сравнении метрических характеристик (рис. 4, 2 ) сходство юдиновских находок с павловскими остается стабильным, хотя график разворачивается на 90° относительно результатов одонтоско-пического анализа, а образец Дольни Вестонице 36 более заметно отделяется от находок из Костёнков-ско-Борщевского археологического района. ГК II распределяет образцы в зависимости от вестибуло-линг-вального диаметра m2 (0,93). Нагрузки на отдельные признаки в составе метрической ГК I демонстрируют несогласованность направлений изменчивости ме-

1,2

1,0

0.8

0.6

0.4

0.2

£-0,2

-0,4

О

Мальта (1)

Юдиново О Павлов

Сун гирь О

Костёнки 15 О

Мальта (2)

О

-0.8

-1.0

-1.2

-1.4

-1.6 —

-2.5

Костёнки 18 о

-2,0

-1,5 -1,0

О

Дольни Вестонице

-0,5 0 0,5 1,0 1,5

ГК I

1,5

Дольни Вестонице

■ Павлов

О

0.5•

Юдиново

О Мальта (2)

0 СунгирьО

О Костёнки 15

।—0.5 Костёнки 18°

2.0

1.5

1,0

0.5

-0.5

„1 Q Мальта (1)

О

Дольни Вестонице о

Мальта (2) О

Костёнки 18 ОО

Костёнки 15

Сунгирь О

• °

Юдиново Павлов

-1,5'------------------------

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0

-0,5 0 0,5 1,0 1,5

ИГК I

Рис. 4. Распределение верхнепалеолитических находок в пространстве первых двух главных компонент.

1 – одонтоскопический анализ; 2 – одонтометрический; 3 – интегрированный анализ.

зио-дистальных и вестибуло-лингвальных размеров m2. На оба признака приходится высокая нагрузка, но она имеет противоположные знаки (0,94 и –0,76 соответственно). Несогласованность динамики продольных и поперечных размеров постоянных зубов в некоторых случаях может быть обусловлена половым диморфизмом [Зубова, Моисеев, Хартанович, 2017]. Для молочных зубов мы не можем установить степень его влияния на результаты статистического анализа, т.к. половая принадлежность большинства находок морфологиче скими методами не определима. Однако воздействие полового диморфизма на положение юдиновских образцов вряд ли было очень велико, поскольку метрические и морфологические характеристики сравниваемых находок демонстрируют согласованные градиенты изменчивости при отсутствии статистически значимых корреляций между исходными признаками.

В составе ИГК I высокие положительные нагрузки приходятся на одонтоскопическую ГК I (0,98) и одон-тометрическую ГК II (0,85). ИГК II описывает дифференциацию находок в зависимости от одонтометри-ческой ГК I (0,78) и одонтоскопической ГК II (–0,91). Наблюдаемое по отдельным системам признаков сходство между образцами из Юдинова и Павлова по результатам интегрированного анализа не уменьшается, а только увеличивается (рис. 4, 3 ). Это подтверждает факт исторической согласованности градиентов изменчивости метрических и морфологических характеристик молочных вторых моляров и реальности биологических связей между популяциями, оставившими эти памятники.

Выводы

Результаты проведенного исследования позволяют сделать два важных вывода. Первый заключается в том, что имеющиеся данные о морфологии зубной системы населения, о ставившего стоянку Юдиново, подтверждают точку зрения, согласно которой генезис тимоновско-юдиновских традиций больше связан с восточным вариантом граветтской культуры, чем с мадленом Центральной Европы. Из мадленских образцов к анализу привлекался только Цистерна 3 и относительно ранние материалы из солютре-мадлен-ского слоя грота Кальдерао, которые не могли быть включены в статистический анализ. Тем не менее метрические различия между ними и граветтскими образцами из Павлова и Дольни Вестонице достаточно показательны (см. таблицу ) и соответствуют выводу палеогенетиков о генетической дифференциации носителей соответствующих культур [Fu et al., 2016].

Второй вывод заключается в констатации высокой перспективности использования дистальных молоч- ных моляров в качестве источника информации о биологических связях палеолитических популяций. Это обусловлено не только их ключевым статусом в ряду моляров, но и наблюдаемой согласованностью градиентов исторической динамики метрических и морфологических характеристик отдельных зубов при отсутствии строгой биологической связи между размерами коронок и морфологической сложностью их строения.

Список литературы Результаты изучения молочных зубов с верхнепалеолитической стоянки Юдиново (Среднее Подесенье)

- Беляева В.И. Кремневая индустрия Пушкарей I//Верхний палеолит -верхний плейстоцен: динамика природных событий и периодизация археологических культур. -СПб.: ИИМК РАН, 2002. -С. 132-137.

- Величко А. А., Грибченко Ю.Н., Куренкова Е.И. Природные условия первичного расселения первобытного человека в перигляциальной зоне Восточной Европы//Развитие области многолетней мерзлоты и перигляциальной зоны Северной Евразии и условия расселения древнего человека. -М.: Ин-т географии РАН, 1996. -C. 23-73.

- Грехова Л.В. Тимоновские стоянки и их место в позднем палеолите Русской равнины: автореф. дис.. канд. ист. наук. -М., 1970. -40 с.

- Грехова Л.В. Кремневый комплекс стоянки Тимоновка II и однотипные памятники деснинского бассейна//История и культура Восточной Европы по археологическим данным. -М.: Сов. Россия, 1971. -С. 3-22.

- Григорьева Г.В. Значение костяного инвентаря для выделения днепро-донской историко-культурной области//Особенности развития верхнего палеолита Восточной Европы: тез. докл. Междунар. конф., посвящ. 120-летию открытия палеолита в Костенках. -СПб.: ИИМК РАН, 1999. -С. 24-26.