Результаты изучения поясного украшения из средневекового могильника Гришкин Лог-2 на Среднем Енисее

Автор: Половников И.С., Игнатов М.М., Ключников Т.А., Митько О.А., Танцура К.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

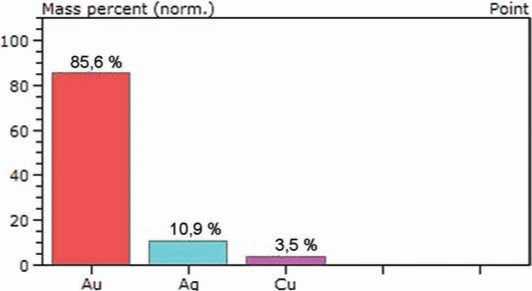

В статье представлены результаты элементного анализа состава фольги (обкладки), покрывавшей поясное бронзовое украшение, из погребения кург. 1 чаатаса Гришкин Лог-2. Чаатас входил в комплекс археологических памятников Гришкин Лог на левобережье Енисея, состоявший из восьми отдельных могильников, исследовавшихся в начале 60-х годов ХХ в. Л.П. Зяблиным. Материалы раскопок полностью не были введены в научный оборот, в настоящее время коллекция находок хранится в фондах Минусинского краеведческого музея. Толщина обкладки составляет менее 0,5 мм, что позволяет отнести ее к толстой фольге. Сплав состоит из трех компонентов: золота (85,6 %), серебра (10,9 %) и меди (3,5 %). Высокое содержание меди может свидетельствовать об искусственном легировании сплава. В то же время не исключается возможность изготовления фольги из самородного металла, добытого на месторождениях медистого золота. Крепление обкладки на поверхность бронзовой основы было проведено механическим способом путем обжима краев фольги на обратной стороне бронзового изделия. Украшение золотой фольгой деревянных фигурок баранов, обнаруженных в погребениях могильника Капчалы-1 и Уйбатского чаатаса, также осуществлялось архаичным способом без использования клея. Золотые листы крепились при помощи тонких медных гвоздиков. В VIII в. у енисейских кыргызов появляются бронзовые украшения пояса и конской сбруи, изготовленные на основе более прогрессивной технологии золотого амальгамирования.

Золотая фольга, енисейские кыргызы, средний енисей, курганы чаатас, могильник гришкин лог-2, энергодисперсионный анализ, украшения пояса

Короткий адрес: https://sciup.org/145145587

IDR: 145145587 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.556-561

Текст научной статьи Результаты изучения поясного украшения из средневекового могильника Гришкин Лог-2 на Среднем Енисее

Благодаря интенсивным и целенаправленным раскопкам археологических памятников и их корреляции со сведениями китайских письменных источников, история средневекового населения степной части среднего Енисея по сравнению с другими территориями Южной Сибири исследованиями воссоздана достаточно полно. Тем не менее начальный этап (VI–VIII вв.) этногенеза енисейских кыр-гызов, как и заключительный этап, приходящийся на постмонгольское время (XIV–XVII вв.), остаются по прежнему малоизученными. Из известных к настоящему времени 65 чаатасов частичные раскопки проводились не более чем на 20 памятниках [Кызласов, 1980]. Однако из-за несовершенства методики полевых исследований в качестве полноценных источников могут рассматриваться лишь материалы, полученные в начале нового столетия [Грачев, 2009].

Одной из характерных особенностей погребального обряда енисейских кыргызов на раннем этапе их истории является очень небольшое количество предметов сопроводительного инвентаря, в котором преобладают керамические сосуды. Исключение составляют лишь погребения Копёнского чаа-таса, содержавшие помещенные в тайниках кург. 2 и 6 яркие и неординарные украшения и столовую посуду [Киселев, 1937]. В большей же части раскопанных курганов встречаются лишь единичные предметы из органических материалов и металла. В связи с этим практически любая находка в кыргызских чаатасах является ценным источником для реконструкции различных аспектов культуры енисейских кыргызов VI–VIII вв., включая древние технологии обработки цветных и черных металлов.

В 1960–1961 гг. ХХ в. Копёнским отрядом Красноярской археологической экспедиции под руководством Л.П. Зяблина был исследован чаатас Гришкин Лог-2. Он входил в комплекс памятников, расположенных в урочище Гришкин Лог близь устья р. Карасук и представлявших собой отдельный археологический микрорайон на левобережье Енисея; в настоящее время эта территория находится в зоне затопления Красноярского водохранилища. Всего в данном археологическом микрорайоне было зафиксировано восемь разновременных па- мятников, отмеченных как Гришкин Лог-1–8. Среди них курганы и поселения тагарской культуры, а также средневековые могильники.

Чаатас Гришкин Лог-2 занимал территорию ок. 13 тыс. м2 и состоял из девяти сооружений. Его археологическое изучение начато еще С.А. Тепло-уховым в 1920–1929 гг., когда было раскопано два кургана: один «широкой траншеей», другой – «колодцем». Копёнским отрядом под руководством Л.П. Зяблина было изучено шесть курганов и зафиксировано 67 могил, находившихся между оградами чаатасов. Материалы раскопок полностью не были введены в научный оборот. По результатам экспериментов по реконструкции внешнего вида каменных сооружений Л.П. Зяблиным была опубликованы лишь данные о форме и строительных приемах при сооружении надмогильных устройств енисейских кыргызов [1965].

В настоящее время находки из чаатаса Гришкин Лог-2 хранятся в фондах Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова. При работе с материалами из погребения кург. 1 внимание привлекла бронзовая орнаментированная поясная накладка прямоугольной формы, покрытая металлической обкладкой желтого цвета (номер хранения А 12404).

Бронзовая накладка изготовлена методом тиснения, ее размеры: 2,5 × 2,5 см, толщина 1,5 мм, по углам проделаны сквозные отверстия. Нанесенный на нее рельефный орнамент представляет собой композицию из помещенной в центре квадратной фигуры, окруженной выпуклыми дугами и углубленными округлыми «ячейками». На наш взгляд, она являлась частью поясного украшения (не исключено, что крепилась к верхней одежде или головному убору). Бронзовая накладка послужила моделью для листовой обкладки, которой была украшена с помощью того же метода тиснения.

Толщина обкладки составляет ок. 0,5 мм, что близко к толстой фольге [Бородовский, 2016, с. 249]. Ее размеры чуть больше основы, к которой она достаточно плотно прилегает, и благодаря этому внешние края огибали ребро бронзового изделия и загибались с обратной стороны. Использо-

Рис. 1. Бронзовая накладка с обкладкой из фоль- Рис. ги из погребения кург. 1 могильника Гришкин

Лог-2.

1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона.

2. Микроструктура металла поверхности золотой фольги из погребения кург. 1 могильника Гришкин Лог-2.

вание клея не зафиксировано, крепление обкладки на поверхность бронзовой основы было проведено только механическим способом (рис. 1).

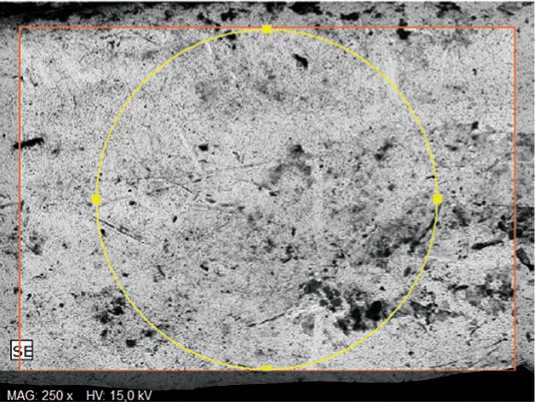

Изучение состава фольги, покрывавшей бронзовое украшение, проводилось в отделе геохронологии кайнозоя Института археологии и этнографии СО РАН с применением электронного микроскопа Hitachi TM 3000 (Япония) с энергодисперсионной приставкой Bruker Quantax 70 (Германия) методом элементного анализа на основе энергодисперсионной спектрометрии (ЭДС, EDX). Предварительная механическая обработка или полировка поверхности не проводилась (рис. 2).

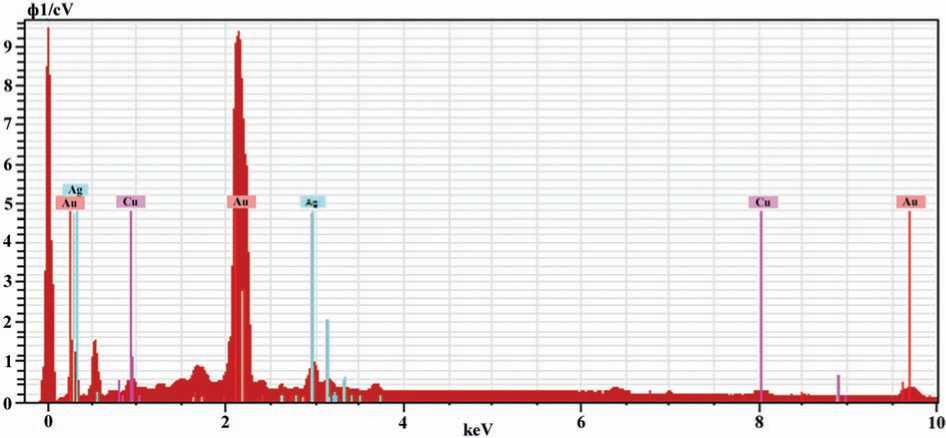

Сплав фольги состоит из трех компонентов: золота (85,6 %), серебра (10,9 %) и меди (3,5 %) (рис. 3). Причем содержание меди фиксируется достаточно высокое (рис. 4). Как показали анализы состава проб золотых изделий из курганов Урала и Алтая, содержание меди в пределах 3 % и более свидетельствует о природной примеси этого элемента [Зайков и др., 2016, с. 86]. В то же время в литературе отмечалось, что на отдельных месторождениях золота фиксирует более 3 % меди, являющейся сопутствующим металлом [Пунишко, Евдокимов, 2009, табл. 4]. Очевидно, при анализе археологических находок следует учитывать нали-

Рис. 3. График количественных характеристик элементов спектра фольги из погребения кург. 1 могильника Гришкин Лог-2.

чие на территории Сибири месторождений медистого золота.

При изучении изделий из древнего золота Южной Сибири основное внимание уделяется находкам в скифских курганах Горного Алтая. При этом золотая фольга из захоронений отличается значительным разнообразием. Среди ранее исследованных золотых изделий из памятников Тувы скифского времени преобладает золото невысокой пробы. Исключение составляют предметы из кургана Аржан-2, где преобладает высокопробное золото [Марсадолов, Хав-рин, Гук, 2013, с. 135].

Рис. 4. Результаты элементного анализа обкладки из фольги. их химического состава, высказано предположение об изготовлении украшений из одного самородка [Тишкин, 2016, с. 95].

Украшение из кург. 1 могильника Гришкин Лог-2 изготовлено по достаточно архаичной технологии использования золотой фольги. Бронзовые предметы, обложенные золотой фольгой (чеканы, оленные бляшки, гривны), встречаются еще в та-гарских памятниках [Герман, 2016, с. 131, рис. 1, 1–5 ]. Украшенные фольгой деревянные предметы достаточно часто встречаются в грунтовых могилах таштыкской культуры. В раннем Средневековье на территории среднего Енисея нередко находили деревянные фигурки баранов, головы которых были оббиты золотым листом при помощи тонких медных гвоздиков (погребение в кург. 5 могильника Капчалы-1, мог. 2 в кург. 7 Уйбатского ча-атаса) [Евтюхова, 1948, рис. 28, 104, 105]. Лишь с VIII в. у енисейских кыргызов появляются пояса и конская сбруя, украшенные бронзовыми накладками, покрытыми золотом, но уже на основе другой, более прогрессивной технологии амальгамирования. Амальгамирование бронзовых и железных предметов с полным основанием можно отнести к престижным технологиям, однако вопрос о том, владели ли ей кыргызские ювелиры или же покрытые золотом поясные и сбруйные украшения поступали на средний Енисей из ремесленных центров соседних регионов, остается открытым.

Стоит также отметить, что чаатас Гришкин Лог-2 находился приблизительно в 45 км ниже по течению от Копёнского чаатаса, являвшегося местом захоронения представителей правящей верхушки енисейских кыргызов или знатного рода [Там же, с. 30]. Рядом с Копёнским чаатасом был расположен еще один крупный средневековый могильник – Перевозинский чаатас, в погребениях которого тоже были обнаружены предметы престижа и социальной значимости их владельцев. Он также исследовался археологическим отрядом под руководством Л.П. Зяблина, но, как и в случае с мо-

Большинство образцов из пазырыкских курганов с плоскогорья Укок и из памятников северозападных предгорий Алтая имеет низкопробный состав. Отмечено, что золотая фольга из этих памятников производилась преимущественно из самородных металлов [Бородовский, 2016, с. 250]. Причем алтайская фольга имеет высокие содержания Zn и Pb, что обусловлено влиянием использованного древними ювелирами золота из зон окисления колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая [Зайков и др., 2016, с. 91].

Отдельно стоит отметить результаты анализов большой серии проб золотых изделий (62 предмета) из памятника Яломан II (II в. до н.э. – I в. н.э.). Одним из результатов работы стало сопоставление состава ряда золотых украшений с данными о россыпных и коренных месторождениях Алтая [Тишкин и др., 2013, с. 101, рис. 1].

Для территории среднего Енисея представляют интерес результаты анализа сплава золотых украшений из сарагашенского могильника Ново-михайловка I. Фрагменты фольги имеют близкое соотношение золота, серебра и меди с невысоким содержанием последнего компонента. По мнению С.В. Хаврина, присутствие меди выше 3 % на одной из проб не является строго диагностирующим показателем, отделяющим искусственные сплавы от природного золота [2018, с. 118, табл.].

Для хунно-сарматского времени пробы, полученные методом натирки на пробирном камне, были проведены лишь для золотых предметов из клада на Знаменском городище в Боградском р-не Республики Хакасия. Литая бляха оказалась изготовленной из высокопробного золота, браслет и низка бисера из среднепробного, а две булавки из низкопробного металла [Марсадолов, Хаврин, Гук, 2013, табл. 1].

Интересные результаты были получены при изучении четырех нашивок из тонкой золотой фольги из тюркской оградки комплекса Баян Булаг II в Западной Монголии. Учитывая близкие показатели гильником Гришкин Лог-2, материалы раскопок не были введены в научный оборот.

В настоящее время изучение древних технологий получения драгоценных металлов и изготовления из них различных изделий не может ограничиваться лишь определением их химических составов. Насущной является проблема создания базы данных проб находок из археологических памятников Ал-тае-Саяна и взятых из мест древних разработок, с которыми можно было бы произвести детальное сравнение и выявить источники добычи золота.

Исследование проведено в рамках проекта НИР № 0264-2019-0010 «Реконструкция природных условий и способы адаптации к ним населения Евразии в четвертичном периоде».

Список литературы Результаты изучения поясного украшения из средневекового могильника Гришкин Лог-2 на Среднем Енисее

- Бородовский А.П. Особенности состава золотой и серебряной фольги эпохи раннего железного века из Южной Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. – 2016. – Т. XXII. – С. 249–252.

- Герман П.В. Тагарский склеп с изделиями из золотой фольги в Мариинской лесостепи (материалы раскопок 1969 г.) // Вестн. Том. гос. ун-та. Сер.: История. – 2016. – № 4. – С. 129–133.

- Грачев И.А. Погребальный обряд енисейских кыргызов IX–X вв. (некоторые наблюдения на материалах раскопок могильника эпохи Чаа-тас на Тагарском острове) // Сибирский сборник-1: погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий. – СПб.: МАЭ РАН, 2009. – Кн. 1. – С. 215–222.

- Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). – Абакан: ХакНИИЯЛИ, 1948. – 110 с.

- Зайков В.В., Филиппова К.А., Удачин В.Н., Зайкова Е.В., Рассомахин М.А., Крайнев Ю.Д. Сравнительный анализ состава золотой фольги из археологических памятников Алтая, Урала, Подонья (по данным ICP-MS и XRF) // Минералогия. – 2016. – № 2. – С. 82–92.

- Зяблин Л.П. Архитектура курганов чаатаса Гришкин Лог // Новое в советской археологии. – М., 1965. – С. 282–286. – (МИА; № 130).

- Киселев С.В. Некоторые результаты Саяно-алтайской экспедиции 1936 г. // Вестн. древней истории. – 1937. – № 1. – С. 247–250.

- Кызласов Л.Р. Чаатасы Хакасии // Вопр. Археологии Хакасии. – Абакан: ХакНИИЯЛИ, 1980. – С. 108–114.

- Марсадолов Л.С., Хаврин С.В., Гук Д.Ю. Проба древнего золота Казахстана и Саяно-Алтая как временной и социальный индикатор // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. – № 2 (8). – С. 129–141.

- Пунишко О.А., Евдокимов А.В. Особенности химического состава самородного золота по данным технологических исследований // Изв. Сибирского отделения секции наук о Земле Российской Академии естественных наук. – 2009. – № 1 (34). – С. 77–80.

- Тишкин А.А. Изучение золотых и позолоченных изделий с помощью рентгенофлюоресцентных спектрометров (по материалам древних и средневековых памятников археологии Алтая и сопредельных территорий) // Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая. – 2016. – Т. 2. – С. 92–99.

- Тишкин А.А., Зайков В.В., Хворов П.В., Зайкова Е.В. Состав золотых изделий из памятника Яломан-II (Алтай) и проблема поиска древних источников золота // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. – С. 98–102.

- Хаврин С.В. О составе сплава золотых украшений из кургана 2 могильника Новомихайловка I (Хакасия) // Памятники археологии в исследованиях и фотографиях (памяти Галины Вацлавны Длужневской). – СПб.: ИИМК РАН, 2018. – 328 с.