Результаты экспедиционных исследований памятника Ше-Пино (Chez-Pinaud, Жонзак, Франция) в полевом сезоне 2019 года

Автор: Рендю В., Шнайдер С.В., Мокри О., Алишер Кызы С., Колясникова А.С., Колобова К.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В предлагаемой статье обсуждаются результаты нового этапа раскопок французско-русской экспедицией памятника Ше-Пино (Жонзак, Франция). Слой 22 из стратиграфической колонки стоянки содержит комплексы мустье типа Кина, датирующиеся в пределах 70 тыс. л.н. Важность исследований данного объекта обусловлена уникальной сохранностью комплекса: здесь представлен археологический и палеофаунистический материал в непотревоженном контексте. В 2019 г. одним из основных направлений исследований было тщательное изучение планиграфии исследуемой области с целью детальной реконструкции организации пространства стоянки неандертальцами. Для этого мы применили протокол полевой документации, который предусматривает использование фотограмметрии в сочетании с тахеометрической съемкой. Данный протокол показал свою эффективность, поскольку ряд наблюдений, касающихся особенностей расположения археологического материала, был сделан в ходе изучения трехмерных моделей. Вторым важным направлением исследований являлось изучение каменной индустрии с применением технико-типологического метода в рамках атрибутивного подхода с реализацией технологических и типологических схем фации Кина. В результате было выявлено, что каменная индустрия содержит все элементы, свойственные комплексам данной фации. Исследование проксимальных зон технических сколов, относящихся к редукционной последовательности скребел Кина, продемонстрировало технологические связи между фасонажем скребел и костяными ретушерами. Что касается общей характеристики палеонтологической коллекции, то большая часть костей (ок. 80 %) представлена останками северного оленя, также отмечается наличие костей лошади и зубра. Продолжение исследований памятника позволит реконструировать поведенческие особенности и стратегии выживания неандертальцев в суровых условиях MIS 4.

Западная европа, средний палеолит, мустье типа кина, неандерталец, фотограмметрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145560

IDR: 145145560 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.203-210

Текст научной статьи Результаты экспедиционных исследований памятника Ше-Пино (Chez-Pinaud, Жонзак, Франция) в полевом сезоне 2019 года

Последний этап исследований палеолитических комплексов Евразии характеризуется повсеместным применением мультидисциплинарного подхода, а, следовательно, способствует расширению международных контактов между различными научными школами. Одним из удачных примеров такого сотрудничества стал новый этап совместных исследований коллективами Национального центра научных исследований Франции, Университета Бордо (Франция) и Института археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН (Россия) среднепалеолитического памятника Ше-Пино (Жонзак, Франция).

Памятник Ше-Пино располагается на юго-западе Франции в 40 км от Атлантического океана (рис. 1), в долине р. Сонь (Seugne), и представляет собой небольшой грот (высотой ок. 7 м). Стоянка была открыта в конце 1990-х гг. экспедицией под руководством археолога Жана Аирво [Airvaux, 2004]. Позже, в 2004–2007 гг., памятник изучался под руководством Жака Жобера и Жан-Жака Убли-на [Jaubert et al., 2008]. На объекте было выделено 26 стратиграфических подразделений, 9 из которых относились к мустье типа Кина. Наиболее богатая коллекция мустье типа Кина была получена из слоя 22, мощность которого достигает 1 м, при этом данный слой был сформирован за относительно короткий временной промежуток. Этот слой залегает in situ и представляет собой скопление костей, часть из которых располагается в анатомическом порядке, с многочисленными апплицирующимися каменными артефактами. В полевом сезоне 2019 г. мы продолжили исследования участка слоя 22 площадью 6 м2. Хронологические рамки данного технокомплекса определяются в пределах МИС 4. После потепления в конце МИС 5 на территории западной Европы наступило похолодание, которое достигло своего максимума в период 72–65 тыс. л.н. (МИС 4), в это время лесная и степная флора была вытеснена арктической [Discamps et al., 2011; Soulier, 2013]. Вме-204

сте с тем отмечается уменьшение количества копытных животных, таких как Cervus elaphus и Capreolus Capreolus, и распространение популяции северных оленей ( Rangifer tarandus ). Вследствие этого в традиционной хозяйственной системе неандертальцев произошло изменение охотничьих стратегий: основной добычей стали северные олени, для которых свойственны сезонные миграции [Britton et al., 2011]. Человеческие популяции для осуществления успешной охоты приспособили свой хозяйственный уклад к этим миграциям, что подтверждается появившейся в это время системой специализированных стоянок древнего человека, где проводился забой животных, разделка туш и т.д. [Delagnes, Rendu, 2011]. При этом большая часть исследованных объектов использовалась на протяжении многих тысячелетий для одних и тех же целей, что свидетельствует о передаче знаний из поколения в поколение. Таким образом, постепенно вся территория была освоена неандертальцами в соответствии с миграционными маршрутами северного оленя. Несмотря на то, что к настоящему этапу исследований было выявлено множество специализированных стоянок [Thiébaut et al., 2010; Rendu et al., 2011], практически не имеется данных об организации деятельности человека на этих объектах. Тем не менее эти сведения являются ключевыми для понимания поселенческих процессов неандертальцев, а также вопросов организации самих групп.

Археологический комплекс слоя 22 Ше-Пино является одним из ключевых в мустьерской фации Кина [Airvaux, 2004]. Фация Кина была первоначально выделена Ф. Бордом как комплекс, характеризующийся значительным содержанием простых и трансверсальных скребел, произведенных главным образом посредством ретуши типа Кина, и практическим отсутствием продуктов леваллу-азской технологии [Bordes, 1953]. Впоследствии в связи с появлением новых исследовательских концепций мустье типа Кина оценивалось как проявление «функциональной модели» [Binford, 1973],

Рис. 1. Расположение памятника Ше-Пино.

культурной и хронологической обособленности [Mellars, 1992], специфичной орудийной редукционной последовательности [Dibble, 1984]. В настоящее время доминирует технологический подход А. Тюрка и Л. Бургиньен, опирающийся на реконструкцию редукционных по следовательно стей скребел Кина и нуклеусов Кина [Turq, 1989, 1992; Bourguignon, 1996, 1997]. Основная концентрация памятников мустье типа Кина прослеживается в юго-западной Франции (Ля Кина, Комб-Греналь, Ле Прадель, Отрош, Рок-де-Марсал, Пеш де Лязе-4, Ля Рошетт, Абри Шадурн, Ля Рукетт) [Faivre et al., 2014]. Хронологические границы комплексов Кина практически все исследователи помещают в пределы МИС 4 – начало МИС 3 [Richter et al., 2013; Maureille, 2010]. В этот же промежуток входит археологический комплекс изучаемой стоянки Ше-Пино. При этом истоки формирования комплексов данной фации усматриваются в границах МИС 7 [Kuhn, 2013].

Материалы и методы

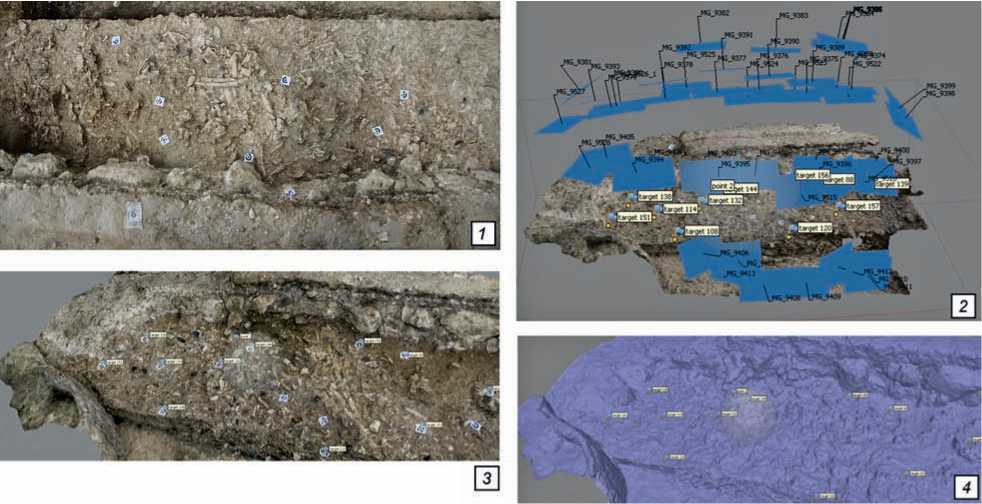

При проведении полевых работ нами использовался исследовательский протокол, который уже применялся на памятнике в начале 2000-х гг. [Jaubert et al., 2008], усовершенствованный за счет использования метода фотограмметрии. Протокол предусматривает зачистку культурного горизонта без перемещения артефактов и фаунистического материала, в целях детального изучения их положения относительно друг друга. После этого создавалась трехмерная модель поверхности культурного горизонта посредством фотограмметрии с использованием фотоаппарата Canon 600 D. Обычно для создания 3D-модели участка культурного горизонта площадью 6 м2 использовалось порядка 50–100 фотографий и 5–10 маркеров, которые совмещались при помощи программного обеспечения Agisoft Photoscan. После этого положение археологического материала фиксировалось при помощи тахеометра Nikon Nivo 5 MW. Первичная идентификация фаунистического материала и выявление костей, залегающих в анатомической по следова-тельности, по возможности проводились непосредственно в ходе процесса фиксации.

Для исследования каменной индустрии Кина стоянки Ше-Пино мы использовали технологические и типологические наблюдения А. Тюрка и Л. Бургиньен [Hiscock et al., 2009; Turq, 1988, 1992], которые фиксировали в качестве отдельных признаков в рамках алгоритма атрибутивного подхода, разработанного для микокских комплексов [Междисциплинарные исследования…, 2018]. Такая комбинация исследовательских подходов оказалась очень эффективна в силу значительного количества схожих технологических продуктов, являющихся результатом бифасиальной редукционной последовательности и редукции Кина, свойственных для обоих технокомплексов.

Нуклеусная редукционная последовательность Кина направлена на получение крупных, массивных и асимметричных в поперечном сечении отще-пов. Согласно Л.Л. Бургиньен, расщепление Кина, позволяющее реализовать значительное количество отщепов с кортикальной поверхностью, является объемным по своей сути и в значительной мере подобно клектонской модели [Hiscock et al., 2009]. Специфичными техническими сколами, характерными для расщепления Кина, являются:

-

1. Сколы типа «долек салями» – крупные, массивные в поперечном сечении отщепы с кортикаль-

- ной площадкой и обоими кортикальными латерально-крутыми продольными краями.

-

2. Кортикально-обушковые сколы – крупные, массивные асимметричные в поперечном сечении сколы с кортикальной площадкой и одним кортикальным латерально-крутым продольным краем.

-

3. Кортикальные и/или кортикальные рекуррентно-альтернативные сколы обладают некортикальной остаточной ударной площадкой и кортикальным крутым латеральным или дистальным краем.

Типичным для редукционной последовательности Кина является крупный отщеп с крупной ударной площадкой, часто кортикальной. Кортикальная поверхность часто встречается на дорсальной поверхности. В тех случаях, когда отщеп обладает круто-латеральным асимметричным поперечным сечением, кортикальная поверхность фиксируется на крутом продольном крае, обычно противопоставленном острому лезвию.

В комплексах Кина обычно продукты нуклеус-ного расщепления количественно уступают продуктом редукции скребел Кина. Скребла Кина изготавливались обычно на типичных отщепах Кина путем ретуширования острого края, противолежащего кортикальному обушку. Наиболее распространенной является многорядная ступенчатая крутая модифицирующая ретушь Кина. При этом отмечается, что сами скребла Кина расщеплялись в целях получения сколов, на которых в свою очередь впоследствии оформлялись орудия.

Рис. 2. 3D-модель первого археологического горизонта Ше-Пино.

1 – пример исходного снимка для фотограмметрии; 2 – общий вид расположения камеры во время фотофиксации; 3 – полигональная 3D-модель с текстурой; 4 – полигональная 3D-модель без текстуры.

Наиболее типичными техниче скими сколами для редукционной последовательности Кина являются сколы утончения двухсторонних орудий/скре-бел типа I, II, III и сколы переоформления скребел IV и V [Airvaux, 2004; Bourguignon, 1997].

Результаты

Применение протокола раскопок в совокупности с методом фотограмметрии продемонстрировало свою исключительную пользу для планигра-фических исследований. На рис. 2 представлен участок культурного горизонта 1, где было зафик- сировано 1200 экз. номерных археологических находок. На полученной 3D-модели фиксируется ориентация каждой находки, вследствие чего возможно провести детальное изучение характеристик культурного слоя. Так, например, только в процессе анализа трехмерной модели удалось выявить несколько костей, залегающих в анатомической последовательности, в частности, дистальную часть голени и лодыжечную ко сть северного оленя, плюсневую и сесамовидную кости северного оленя.

В ходе археологических работ на памятнике в полевом сезоне 2019 г. расчищено 3 культурных

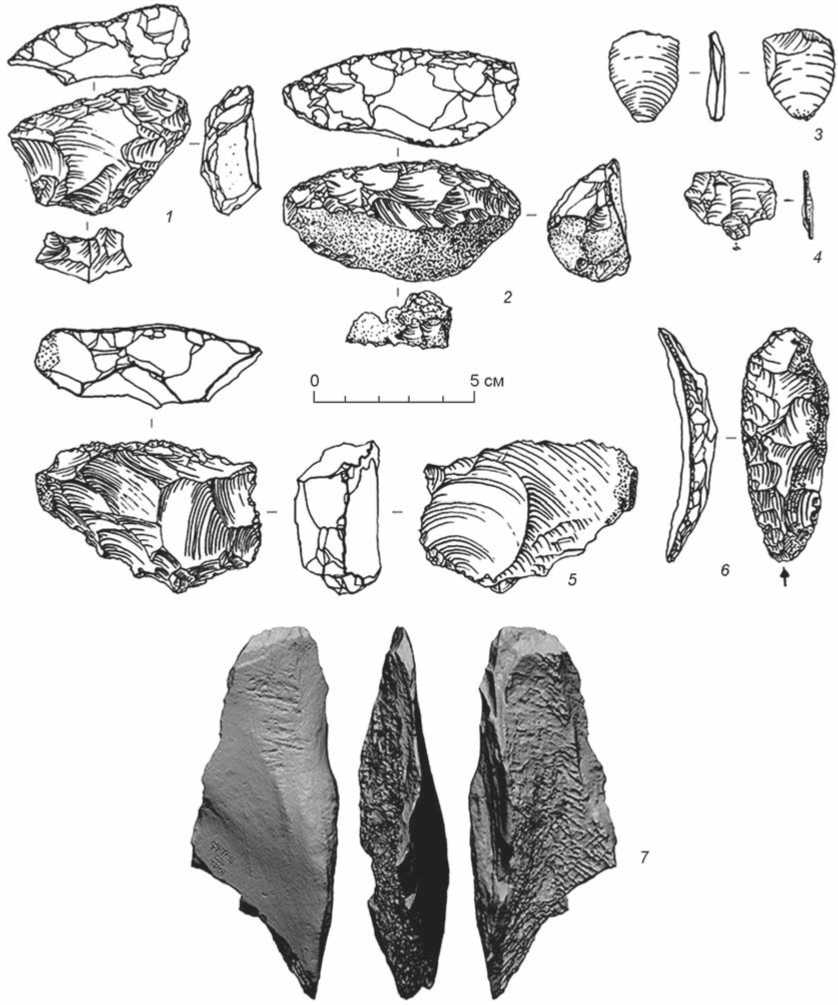

Рис. 3. Артефакты из комплекса слоя 22 стоянки Ше-Пино.

1, 2, 5, 6 – скребла Кина; 3 – отщеп комбева; 4 – отщеп утончения скребла Кина; 7 – костяной ретушер.

Распределение каменных артефактов из слоя 22 стоянки Ше-Пино по категориям

Технико-типологический анализ в рамках атрибутивного подхода продемонстрировал, что каменная индустрия является классическим проявлением мустье типа Кина, где расщепление скребел Кина доминирует над нуклеусным расщеплением. В комплексе представлено всего 3 экз. плоскостных нуклеусов Кина для отщепов в средней степени сработанности. При этом скребла Кина доминируют в орудийном наборе (рис. 3, 1, 2, 5, 6 ) наряду с преобладанием отщепов утончения двухсторонних орудий/скребел (рис. 3, 4 ) среди технических сколов (см. таблицу ). Наиболее многочисленные сколы II и III типов. Все типичные типы отщепов Кина типа «долек салями» и кортикально-обушковые сколы были зафиксированы в значительном количестве (рис. 3, 2 ). Кроме того, зафиксировано несколько продуктов расщепления скребел Кина типа отщепов комбева (рис. 3, 3 ).

Исследование характеристик проксимальных зон отщепов утончения двухсторонних орудий/ско-лов свидетельствует о применении мягкого отбойника для фасонажа и ретуширования сколов Кина. Обнаружение нескольких ко стяных ретушеров (рис. 3, 7 ) в пределах исследуемой площади подтверждает полученные данные.

Выводы

Использование нового протокола ведения полевых исследований на памятнике позволило апробировать такой инструмент, как 3D-моделирование, 208

при изучении насыщенного культурного слоя. Эффективность данного протокола перед традиционными методами фиксации (фотографии, зарисовка планов) заключается в том, что в процессе работы с 3D-моделью можно проводить дополнительные наблюдения по расположению различных категорий археологического материала относительно друг друга и для уточнения геологических наблюдений.

Применение технико-типологического анализа в рамках атрибутивного подхода показало очевидную эффективность данного метода при анализе каменной индустрии типа Кина. В результате исследований были установлены основные характерные черты каменного комплекса, подтверждающие наблюдения предыдущих исследователей [Soressie, 2004]. Были установлены признаки проксимальных зон сколов, свидетельствующие об исключительном использовании органических ретушеров для фасонажа скребел Кина.

Последующие работы с археологическими, пла-ниграфическими и палеонтологическими данными позволят значительно расширить наши представления о жизнеобеспечивающих стратегиях и поведенческих особенностях неандертальцев юго-западной Франции.

Экспедиционные работы финансировались проектами SRA Nouvelle Aquitaine (Министерство культурного наследия Франции) и IRL Artemir; атрибутивный анализ каменной коллекции выполнен в рамках НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2019-0009.

Список литературы Результаты экспедиционных исследований памятника Ше-Пино (Chez-Pinaud, Жонзак, Франция) в полевом сезоне 2019 года

- Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры – стоянки среднего палеолита Алтая / А.П. Деревянко, С.В. Маркин, К.А. Колобова, В.П. Чабай, Н.А. Рудая, Б. Виола, А.П. Бужилова, М.Б. Медникова, С.К. Васильев, В.С. Зыкин, В.С. Зыкина, В.С. Зажигин, А.О. Вольвах, Р.Г. Робертс, З. Якобс, Ли Бо.– Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. – 2018. – 468 с.

- Airvaux J. Le site paléolithique de chez-Pinaud à Jonzac, Charente-Maritime // Prehistoire du Sud-Ouest. – 2004. – Suppl. N 8. – 181 p.

- Binford L.-R. Interassemblage variability: the Mousterian and the “functional” argument // The Explanation of Culture Change: Models in Prehistory. – L.: Duckworth. – 1973. – P. 227–254.

- Bordes F. Essai de classification des industries “mousteriennes” // Bull. de la Société Préhistorique Française. – 1953. – Vol. 50. – P. 457–466.

- Bourguignon L. La conception de débitage Quina // Quaternaria Nova. – 1996. – Vol. 6. – P. 149–166.

- Bourguignon L. Le Moustérien de type Quina: nouvelle défi nition d’une entité technique: Thèse de Doctorat. – Univ. de Paris X – Nanterre, 1997. – 672 p.

- Britton K., Grimes V., Niven L., Steele T.E., McPherron S., Soressi M., Kelly T.E., Jaubert J., Hublin J.-J., Richards M.P. Strontium isotope evidence for migration in late Pleistocene Rangifer: Implications for Neanderthal hunting strategies at the Middle Palaeolithic site of Jonzac, France // J. of human evolution. – 2011. – Vol. 61. – P. 176–185.

- Delagnes A., Rendu W. Shifts in Neandertal mobility, technology and subsistence strategies in western France // J. of Archaeol. Sci. – 2011. – Vol. 38. – P. 1771–1783.

- Dibble H.L. Interpreting typological variation of Middle Paleolithic scrapers: function, style, or sequence of reduction? // J. of Field Archaeol. – 1984. – Vol. 11. – P. 431–436.

- Discamps E., Jaubert J., Bachellerie F. Human choices and environmental constraints: deciphering the variability of large game procurement from Mousterian to Aurignacian times (MIS 5-3) in southwestern France // Quaternary Science Reviews. – 2011. – Vol. 30, iss. 19–20. – P. 2755–2775.

- Faivre J.-P., Discamps E., Gravina B., Turq A., Guadelli J.-L., Lenoir M. The contribution of lithic production systems to the interpretation of Mousterian industrial variability in south-western France: The example of Combe-Grenal (Dordogne, France) // Quaternary Intern. – 2014. – Vol. 350. – P. 227–240.

- Hiscock P., Turq A., Faivre J.-P., Bourguignon L. Quina procurement and tool production // Lithic Materials and Paleolithic Societies / eds. B. Adams, B.S. Blades. – Oxford: Blackwell Publ. Ltd. – 2009. – P. 232–246.

- Jaubert J., Hublin J.-J., Mcpherron Sh. P., Soressi M., Bordes J.-G., Claud E., Cochard D., Delagnes A., Mallye J.- B., Michel A., Niclot M., Niven I., Park S.-J., Rendu W., Richards M., Richter D., Roussel M., Steele T. E., Texieret J.-P., Thiébaut C. Paléolithique moyen récent et Paléolithique supérieur ancien à Jonzac (Charente-Maritime): premiers résultats des campagnes 2004–2006 // Les sociétés Paléolithiques d’un grand Sud-Ouest: nouveaux gisements, nouvelles méthodes, nouveaux résultats. – 2008. – P. 203–243.

- Kuhn S. Roots of the Middle Paleolithic in Eurasia // Current Anthropol. – 2013. – Vol. 54, N S8. – P. 255–268.

- Maureille B., Mann A., Beauval C., Bordes J.- G., Bourguignon L., Costamagno S., Couchoud I., Fauquignon J., Garralda M.-D., Geigl E.-M., Grün R., Guibert P., Lacrampe-Cuyaubèrt F., Laroulandie V., Marquet J.-C., Meignen L., Mussini C., Rendu W., Royer A., Seguin G., Texier J.-P. Les Pradelles à Marillacle-Franc (Charente). Fouilles 2001–2007: nouveaux résultats et synthèse // Préhistoire entre Vienne et Charente. Hommes et sociétés du Paléolithique. – Chauvigny: Association des publications chauvinoises. – 2010. – P. 145–162.

- Mellars P.-A. Technological change in the Mousterian of southwest France // The Middle Paleolithic: Adaptation, Behavior, and Variability / eds. H.L. Dibble, P.A. Mellars. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania. – 1992. – P. 29–43.

- Rendu W., Bourguignon L., Costamagno S., Meignen L., Soulier M.-C., Armand D., Beauval C., David F., Griggo C., Jaubert J., Maureille B., Park S.-J. Mousterian Hunting Camps: Interdisciplinary Approach and Methodological Considerations // Palethnologie. – 2011. – N 3. – P. 61–76.

- Richter D., Hublin J.-J., Jaubert J., McPherron S.P., Soressi M., Texier J.-P. Thermoluminescence dates for the Middle Palaeolithic site of Chez-Pinaud Jonzac (France) // J. of Archaeol. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 1176–1185.

- Soressi P.M. L’industrie lithique des niveaux moustériens (foullies 1998–1999) // Le sute Paleolithique de Chrez-Pinaud a Jonzac, Charente-Maritime. – Bordo: Siege Sosial, 2004. – P. 79–98.

- Soulier M.-C. Entre alimentaire et technique: l’exploitation animale aux débuts du paléolithique supérieur: stratégies de subsistance et chaînes opératoires de traitement du gibier à Isturitz, La Quina aval, Roc-de-Combe et Les Abeilles: Thèse de Doctorat. – Toulouse II, 2013. – 756 p.

- Thiébaut C., Claud É., Mourre V., Chacón M.-G., Asselin G., Brenet M. , Paravel B. The Recycling and Reuse of Cores and Bifaces during the Middle Paleolithic in Western Europe: functional and cultural interpretations // Palethnologie. – 2010. – P. 38.

- Turq A. Le Mousterien de type Quina du Roc de Marsal a Campagne (Dordogne) // Document d’Archeologie Perigourdine (ADRAP). – 1988. – N 3. – P. 5–30.

- Turq A. Approche technologique et economique du facies Mousterien de type Quina: etude preliminaire // Bull. de la Société Préhistorique Française. – 1989. – Vol. 86. – P. 244–256.

- Turq A. Raw material and technological studies of the Quina Mousterian in Perigord // The Middle Paleolithic: Adaptation, Behavior, and Variability. – Philadelphia: Univ. Museum; Univ. of Pennsylvania. – 1992. – P. 75–85.