Результаты экспериментального исследования диагностики высокощелочных моторных масел способом "капельной пробы"

Автор: Мяло О.В., Мяло В.В., Керученко Л.С.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 4 (32), 2018 года.

Бесплатный доступ

Проблемы, связанные с повышением надежности и долговечности двигателей внутреннего сгорания, в значительной мере зависят от качества используемых ТСМ. Эта зависимость существует и прогрессирует в связи с изменением форм собственности, появлением новых производителей масел, значительного количества несертифицированных, поддельных ТСМ, отклонениями от регламента планово-предупредительной системы ТО. Существовавшая в середине восьмидесятых годов система контроля качества нефтепродуктов предполагала наличие стационарных лабораторий химического и спектрального анализа ТСМ, а также экспресс-лабораторий. В настоящее время такой системы не существует, кроме того, применяемый ранее наиболее простой способ «капельной пробы», широко рекомендуемый в технической литературе для оценки качества масел, не дает результатов при анализе современных высокощелочных моторных масел. Возникает вопрос: невозможность образования концентрических зон при проведении анализа капельной пробы высокощелочных масел - принципиальный недостаток, делающий его непригодным для их диагностики, или все-таки образование зон и их проявление на фильтровальной бумаге - следствие влияния каких-то других факторов на процесс образования концентрических зон? Для подтверждения результатов теоретических исследований разработана программа и методика экспериментальных исследований...

Моторное масло, математическая модель, диспергирующая способность, анализ качества, линейный эксперимент, вязкость, плотность

Короткий адрес: https://sciup.org/142216247

IDR: 142216247 | УДК: 62-91

Текст научной статьи Результаты экспериментального исследования диагностики высокощелочных моторных масел способом "капельной пробы"

В современных условиях производства себестоимость продукции значительно зависит от роста цен на топливо и смазочные материалы, поэтому она постоянно растет в связи с повышением их цен. Отражается рост цен на деятельности всех отраслей промышленности, но предприятия, работающие в сфере АПК, в силу сезонности работ и диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, несут значительные убытки. Для приобретения 1 т смазочных материалов необходимо произвести как минимум 5 т пшеницы. Положение ухудшается при большом расходе смазочных материалов на предприятиях АПК. В реальной эксплуатации возможна замена масла, не выработавшего свой ресурс, или работа двигателя на масле, достигшем предельного состояния браковочных показателей по качеству. И то, и другое экономически невыгодно.

В данных условиях эффективна замена масел с учетом их эксплуатационных свойств на основе плановой, периодической диагностики. Для оценки качества в условиях предприятий АПК необходимы экспресс-лаборатории, обеспечивающие анализ масел по различным параметрам при минимальных затратах времени на него. При проведении патентного поиска и анализа существующих способов диагностики масел установлено: в наибольшей степени для предприятий АПК пригоден способ проверки качества масла, предложенный работниками ГОСНИТИ Н.С. Пасечниковым и Н.М. Хмелевым [1].

Способ «капельной пробы» позволяет проводить анализ параметров, характеризующих их эксплуатационные свойства. Один из его недостатков относительно современных высокощелочных масел с высокой концентрацией диспергирующей присадки – изменение хроматограммы при оценке диспергирующей способности способом «капельной пробы»; на хроматограмме получается характерное пятно с проявлением структуры бумаги, это делает невозможным анализ.

Целью работы является повышение эффективности эксплуатации высокощелочных моторных масел путем совершенствования их диагностирования методом «капельной пробы».

Объекты и методы

Лабораторные исследования проведены в лаборатории диагностики ТСМ кафедры агроинженерии Омского ГАУ. Производственные испытания – в лаборатории МП г. Омска ПАТП № 1. Отбор проб высокощелочных моторных масел проведен при использовании техники КФХ «Сибгрейн» Азовского района Омской области и АО «Пушкинское» Омского района Омской области [2].

Экспериментальная часть

Для оценки результатов исследования проведен полный факторный эксперимент. Описан процесс линейной моделью вида

ДС b 0 + b 1 X 1 + ... b n X n +Е b ij X i Xj + ..., (1)

где ДС – диспергирующая способность масла (функция отклика); Х i , X j – кодированные значения факторов.

Количество и вид факторов определяли по результатам ранжирования. Проведено ранжирование факторов на основе предварительно поставленных экспериментов [3].

Уровни варьирования факторов устанавливались на двух уровнях в пределах:

хi min и х i m ax .

Кодирование факторов осуществлено по зависимости Xi x i ,

i xi где xi imin

+x max

– среднее значение минимального и максимального значений факто-

xi xi ра; Ax imax imin – полуразность максимального и минимального значений фактора.

В такой постановке реализован полный факторный эксперимент 2n в трехкратной повторности, n – количество факторов. Таким образом, при трехфакторном эксперименте необходимо было провести 24 опыта, при четырехфакторном – 48 опытов и т.д. Для исключения систематической ошибки проведена рандомизация опытов, т.е. они проведены в случайном порядке.

В результате экспериментального определения коэффициента У , входящего в за- висимость для установления диаметра зоны ядра, получена зависимость

D max rч 5 p_

0,114 V-r 2

Анализ литературных источников показал, что средний радиус частичек сажи – в пределах (1,5–0,8)10–6 м. При расчете коэффициента У принимали r 10 6 м . Плот- ность масла определяли при 20ºС, а вязкость – при температуре 100ºС.

Полученное при расчете значение коэффициента γ = 2,62 ∙ 10–18. По анализу представленных результатов: величина рН и плотность бумаги незначительно влияют на диаметр зоны. Коэффициент γ не учитывает влияния на диаметр ядра загрязненности масел [4].

В итоге значение коэффициента γ после подстановки в зависимость позволило получить уравнение для определения диаметра зоны ядра

D 0,299 10 18 я

22 rk2 р- rч5 .

Вид функциональной зависимости У = f(м) определен исходя из графика функции D f (ц) , построенной по результатам экспериментальных исследований. В ис- следованиях использовались масла, имеющие одинаковую вязкость и плотность, но отличавшиеся загрязненностью µ. Вид полученной кривой представлен на рис. 1. На графике показано, что зависимость У = f(^) может быть аппроксимирована кривой второго порядка. Начальная координата по оси µ при этом смещена от начала координат на величину µ = 2. Определена функциональная зависимость

У ( р ) a+ b ( р- 2) + с ( р- 2) 2 . (5)

Численные значения коэффициентов, входящих в зависимость (5), измерили методом наименьших квадратов. Получены значения коэффициентов а = 1,04; b = 5 ∙ 10–5; c = 1,1 ∙ 10–6.

Таким образом, коэффициент γ вычисляют, умножая формулу (5) на коэффициент 0,299 ∙ 10–18 формулы (4).

При подстановке объединения зависимостей (4) и (5) уравнение для определения D примет вид

V • 2

D (2,8 10 19 + 1,495 10 22 ( ц - 2) + 5,289 10 25 ( ц ~ 2) 2 ) rk .

р- rч5 .

В этой зависимости размерности величин подставляют в системе СИ, при этом диаметр ядра получается в м.

Результаты исследований

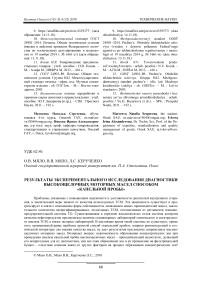

Для оценки влияния вязкости масла на рис. 1 построена графическая зависимость изменения D я в функции от вязкости при постоянной плотности ρ = 800 кг/м3 (по расчетным анным из фо м лы (6))

D я х 103, м

16,0

14,0

12,0

µ = 2

10,0

12 13

14 15

, сСт

Рис. 1. Графики зависимости диаметра зоны ядра Dя от вязкости ν, сСт анализируемого масла при разной загрязненности, μ%. Плотность масла ρ = 800 кг/м3, плотность фильтровальной бумаги ф = 85 г/м2

По анализу графиков на рис. 1: кривая зависимости диаметра ядра от вязкости масла может быть аппроксимирована по линейному закону. Увеличение вязкости и загрязненности анализируемого масла свидетельствует о накоплении в нем нерастворимых механических примесей; видно, что диаметр зоны ядра при этом увеличивается – значит, нерастворимые примеси осаждаются в зоне ядра.

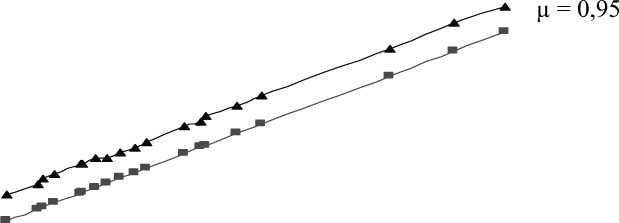

На рис. 2 представлены графики зависимости диаметра ядра от размеров частиц. Построены они расчетным путем по зависимости (6), диапазон варьирования выбран (1,5–0,8)10–6 м. Вязкость масла принималась в пределах ν = 11–13 сСт; плотность масла ρ = 800 кг/м3, плотность фильтровальной бумаги в диапазоне ф = 75–85 г/м2.

При увеличении общей загрязненности диаметр ядра увеличивается, так как скорость коагуляции частиц загрязнений имеет конечную величину и не все эти частицы успевают скоагулировать, это значительно увеличивает поверхность осаждения частиц (по анализу графиков на рис. 2).

D я х 103, м

12,0

А^М* МАА А—▲ ▲ ▲--АА----АА---М ν = 13

10,5

ν = 11

Н--------------1--------------,---------------1--------------1-------------- ц , %

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Рис. 2. Графики зависимости диаметра зоны ядра Dя от загрязненности μ, % анализируемого масла при разной вязкости ν, сСт. Плотность масла ρ = 800 кг/м3, плотность фильтровальной бумаги ф = 85 г/м2

На рис. 3 построены графики зависимости диаметра ядра от плотности частиц. Принималась плотность частиц равной плотности анализируемого масла. Диапазон варьиро б 1508 ∙ 10–6 В й 13 С 11 сСт.

D я х 103, м

Рис. 3. Графики зависимости диаметра зоны ядра Dя от плотности частиц загрязнений р, кг/м3 анализируемого масла при разной вязкости ν, сСт и загрязненности μ, %.

Плотность фильтровальной бумаги Ф = 85 г/м2

Анализ зависимости диаметра зоны ядра от плотности частиц загрязнений исследуемого масла показал, что с увеличением плотности диаметр ядра уменьшается. Это связано с тем, что у менее плотных частиц меньшая скорость коагуляции и осаждения, поэтому при растекании капли анализируемого масла осаждаются на большую площадь фильтровальной бумаги.

В результате теоретических и экспериментальных исследований получены зависимости основных показателей, наиболее существенно влияющих на величину диаметра зоны ядра. Функциями эксперимента являются подтверждение или опровержение теории и объяснение явлений, толкование которых на теоретическом уровне затруднено [5].

Среднеквадратичное отклонение значений измеренной величины диаметра ядра и диаметра, полученного по зависимо сти (6), вычисляли п о формуле [6]

N

S^ ( D э "D аЛ (7)

где N – число опытов, проведенных для определения радиуса зоны ядра; Dэ – диаметр ядра экспериментальный; Dа – диаметр ядра, вычисленный по формуле (6).

Погрешность определения диаметра ядра установлена по критерию Стьюдента при N – 1 степенях свободы. При этом коэффициент Стьюдента равен 1,67. С учетом выбранного коэффициента Стьюдента и полученной величины среднеквадратичного отклонения величина погрешности Δ D я = 0,0015 м. Средняя величина полученного в результате опытов диаметра ядра D = 0,013 м. Таким образом, с вероятностью 90% численные значения диаметров ядра при растекании капли находятся в пределах

D я = 0,008 ± 0,0015 м.

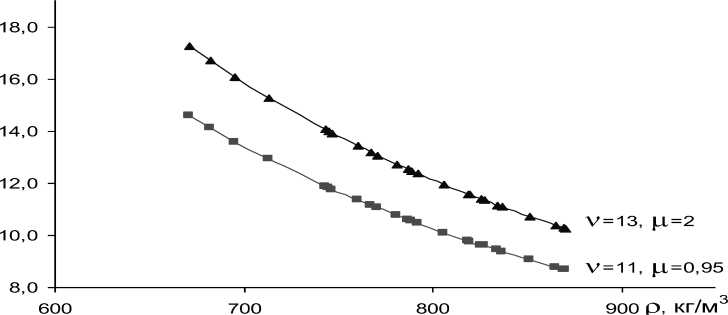

Для сравнения выбраны зависимости диаметра зоны ядра D я , образующегося на поверхности фильтровальной бумаги, от вязкости пробы высокощелочного масла D я = (ν), представленные на рис. 4, и плотности частиц загрязнений D я = (ρ) (рис. 5).

Диаметр зоны ядра рассчитан по формуле (4).

Экспериментальные данные получены в результате реализации регрессионной модели (6)

Рис. 4. Теоретическая и экспериментальная зависимости диаметра зоны ядра Dя = (ν)

от вязкости ν ∙ 106, м2/с. Плотность фильтровальной бумаги = 85 г/м2

x 106, м2/

Прямая жирная линия на графике представляет рассчитанный по формуле (6) диаметр ядра. Тонкими линиями обозначен диапазон изменения диаметра ядра при 90%-ной вероятности. Погрешность при 90%-ной вероятности – 13%.

Расхождение между теоретическими и экспериментальными зависимостями объясняются влиянием различных неучтенных факторов, таких как отклонение температуры анализируемого масла и воздуха лаборатории при анализе пробы, погрешность при измерении диаметра зоны. Сравниваемые теоретические и экспериментальные зависимости имеют одни и те же тенденции изменения и повторяют одни и те же закономерности.

Dя х 103, м

800 850 900 950 Р , кг/м3

Рис. 5. Теоретическая и экспериментальная зависимости диаметра зоны ядра Dя = (ρ)

от плотности частиц р, кг/м3. Плотность фильтровальной бумаги ф = 85 г/м2

При аналитическом рассмотрении развития зоны диффузии получено уравнение (8), определяющее диаметр зоны диффузии

4 Dt

Dд 4 Dt ln . (8)

Эта зависимость при планировании экспериментов была преобразована в зависи- мость

D д

4 D ' t ln

4 D ' t

Q

Величину коэффициента диффузии оценивали по зависимости (9) и математической модели, описывающей зависимость квадрата смещения частиц от вязкости, щелочного числа масла и плотности фильтровальной бумаги [7].

При реализации полного факторного эксперимента получена зависимость условного коэффициента диффузии

' 2,23 10 3 65,179 2,71 104 pH 2,13 10 5 5,59 pH 0,84 3,2 10 6 pH 7,52 10 2 pH . (10)

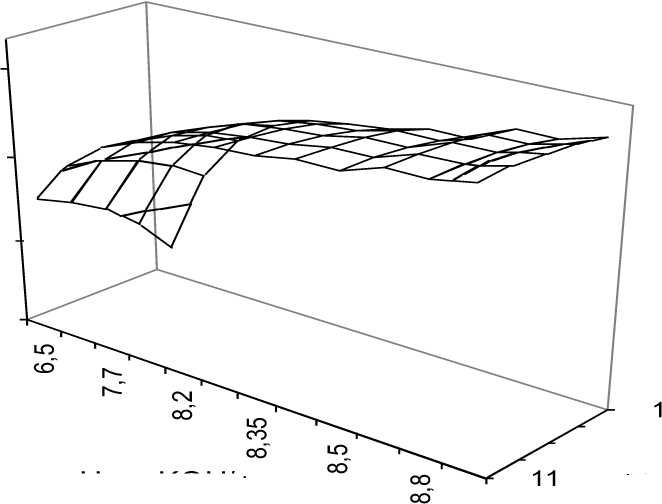

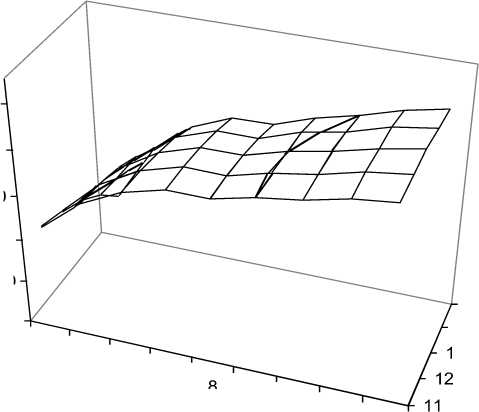

Результаты расчетов влияния факторов на D д по зависимости (9) с учетом зависимости (8) – на рис. 6–7.

На рис. 6 представлено влияние щелочного числа рН и вязкости на диаметр зоны диффузии присадки D д при плотности фильтровальной бумаги = 75 г/м2 г/м2.

21,0

D д, мм

24,0

18,0

15,0

, сСт рH, мг KOH/г

Рис. 6. Поверхность отклика Dg = f(pH, р); ф = 75 г/м2

D д , мм

25,0

23,0

21,0

19,0

17,0

15,0

6,5

7,2 7,7

рH, мг KOH/г

8,3

8,5 8,8 9

Рис. 7. Поверхность отклика Dg = f(pH, v); <р = 85 г/м2

3 , сСт

При рассмотрении поверхностей отклика (рис. 6–7) видно, что каждому значению плотности фильтровальной бумаги соответствует определенное значение диаметра зоны диффузии присадки, которое возрастает при увеличении щелочного числа и снижении вязкости, свидетельствуя о том, что щелочное число - показатель, характеризующий активность моющее-диспергирующих присадок. Снижение щелочного числа указывает на сработанность присадки, это приводит к увеличению вязкости масла [8; 9]. При значении вязкости 15 сСт и щелочного числа от 7 до 7,5 мг КОН/г масла значение диаметра зоны диффузии присадки минимальное, это подтверждает: в масле недостаточно моющее-диспергирующей присадки и оно непригодно к дальнейшей эксплуа- тации. Увеличение вязкости моторного масла может быть вызвано увеличением его загрязненности механическими примесями и как следствие увеличивается расход диспергирующей присадки на их нейтрализацию [10]. Так как у диспергирующей присадки щелочная среда и щелочное число – показатель ее сработанности, то с уменьшением щелочного числа масла уменьшается диаметр зоны диффузии присадки (графики на рис. 6–7).

Заключение

По результатам приведенных исследований можно сделать выводы:

Получены математические зависимости для определения диаметров зон ядра и диффузии присадки от вязкости, щелочного числа, загрязненности высокощелочных масел и плотности фильтровальной бумаги, это позволило установить влияние этих показателей на распределение концентрических зон хроматограммы.

Расхождение между теоретическими и экспериментальными зависимостями при 90%-ной вероятности составляет 13% и объясняется влиянием различных, не учтенных факторов на величину диаметра зоны ядра. У сравниваемых теоретических и экспериментальных зависимостей одни и те же тенденции изменения и закономерности.

Установлено, что при увеличении общей загрязненности μ от 0,3 до 2,4% при вязкости ν = 11 сСт и плотности масла ρ = 800 кг/м3диаметр ядра D я увеличивается от 9 до 15 мм, при увеличении вязкости масла ν в пределах 11,5–15,7 и загрязненности μ % диаметр ядра увеличивается в пределах 9–13 мм при плотности масла ρ = 800 кг/м3, так как увеличение диаметра ядра свидетельствует о накоплении в моторном масле механических примесей (предельное значение D я = 12 мм).

Установлено, что при значении вязкости 15 сСт и щелочного числа от 7 до 7,5 мг КОН/г масла значение диаметра зоны диффузии присадки D д минимальное (14 мм). Это свидетельствует о том, что моющее (диспергирующая присадка) сработалось, масло подлежит срочной смене.

При значениях зон диффузии ядра D я = 8–10 мм и D д = 23–25 мм у масла высокое содержание диспергирующих присадок.

O.V. Myalo, V.V. Myalo, L.S. Keruchenko

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

The results of an experimental study of the diagnosis of high-alkaline motor oils by the way of “drop sample”

Список литературы Результаты экспериментального исследования диагностики высокощелочных моторных масел способом "капельной пробы"

- А.с. СССР, МКИ G 01 п 7/03 Способ определения необходимости замены масла в дизелях/Н.С. Пасечников, Н.М. Хмелево́й (СССР). -№ 201768/26-25; заявл. 12.05.65; опубл. 1.06.66, Бюл. № 6. -2 с.

- Розбах О.В. Экспресс-диагностика качества высокощелочных моторных масел способом «капельной пробы»: дис. … канд. техн. наук: 05.20.03: защищена 30.06.2006: утв. 13.11.2006/Розбах Ольга Владимировна. -Новосибирск, 2006. -132 с.

- Викулов С.В. Теоретические основы диагностики дизелей по параметрам работающего моторного масла/С.В. Викулов//Ползуновский вестн. -Барнаул: Изд-во ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), 2013. -№ 4-3. -С. 140-145.

- Устройство оперативного контроля остаточного ресурса моторного масла/Д.В. Варнаков //Сб. науч. тр. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. «Технические науки: научные приоритеты ученых». -Пермь: Федеральный центр науки и образования «Эвенсис», 2017. -С. 6-8.

- Мяло О.В. Оценка экономической эффективности использования экспресс-диагностики качества высокощелочных моторных масел способом «капельной пробы»/О.В. Мяло, Е.И. Мальцева, П.И. Титова/Проблемы научно-технологической модернизации сельского хозяйства: производство, менеджмент, экономика: сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф. обучающихся в магистратуре. Институт экономики и финансов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина. -Омск: Изд-во Ом. гос. аграр. ун-т им. П.А. Столыпина, 2014. -С. 52-57.

- Керученко Л.С. Исследование осаждения примесей в капле масла, растекающейся по плоской пористой пластине/Л.С. Керученко, О.В. Розбах, П.В. Калина//Тр. ГОСНИТИ. -М.: Изд-во Федер. науч. агроинж. центр ВИМ, 2009. -Т. 103. -№ 1. -С. 38-41.

- Мяло О.В. Ресурсосберегающие технологии при диагностике высокощелочных моторных масел способом «капельной пробы»/О.В. Мяло, П.И. Титова, Ю.В. Черномазова/Проблемы научно-технологической модернизации сельского хозяйства: производство, менеджмент, экономика: сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф. обучающихся в магистратуре. Институт экономики и финансов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина. -Омск: Изд-во Ом. гос. аграр. ун-т им. П.А. Столыпина, 2014. -С. 58-61.

- Остриков В.В. Смазочные материалы и контроль их качества в АПК/В.В. Остриков, О.А. Клейменов, В.М. Баутин. -М.: Росин-формагротех, 2003. -176 с.

- Кузнецов А.Г. Диагностика моторного масла по капельной пробе/А.Г. Кузнецов, А.Ю. Трифонова, П.А. Кровопусков//Материалы обл. профильного семинара по проблемам технических наук «Школа молодых ученых». -Липецк: Изд-во Липецкого гос. техн. ун-та, 2017. -С. 80-82.

- Chudinovskikh A.L. Universal approach to predicting performance properties of engine oils/A.L. Chudinovskikh//Chemistry and Technology of Fuels and Oils. -2014. -Т. 50. -№ 4. -С. 286-289.