Результаты экспериментальных исследований по изучению влияния туннелизации большеберцовой кости на гемодинамику в голени

Автор: Бунов B.C., Гордиевских Н.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте на 24 собаках изучены изменения гемодинамики в полости диафиза большеберцовой кости, задней группе мышц и магистральных артериях голени. Выявлено, что после туннелизации диафиза усиливалось кровообращение в кости и увеличивался кровоток в магистральных артериях голени в рамках диапазонов изменений в контроле. Через 3-4 месяца параметры кровообращения восстанавливались. Через 5-24 месяца кровообращение в кости составляло 239-324 %, кровоток в магистральных артериях голени 130-148 %. В неповреждённых мышцах вследствие включения механизмов ауторегуляции кровообращение приспосабливалось к условиям кровотока по магистральным артериям. Исследование обосновывает применение туннелизации кости для стимуляции кровообращения в конечности.

Голень, кость, туннелизация, кровообращение

Короткий адрес: https://sciup.org/142121000

IDR: 142121000

Текст научной статьи Результаты экспериментальных исследований по изучению влияния туннелизации большеберцовой кости на гемодинамику в голени

Исследования показали, что давление в полостях кости (ВКД) выше, чем в мягких тканях, и может пульсировать [11, 14]. Туннелизация диафиза кости приводит к появлению дефектов компактного вещества, через которые интерстициальная жидкость начинает перемещаться из полости диафиза к окружающим кость тканям, и ВКД снижается. Перемещение интерстициальной жидкости, экссудация, ангиогенез и регенерация в зонах повреждений служат причиной усиления кровообращения в конечности [12, 13], выраженность которого зависит от изначальной величины ВКД [10, 11]. Однако зависимость между кровообращением в полости туннелированной кости и мягких тканях не была изучена, и для её выявления были проведены экспериментальные исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проведены на 24 взрослых беспородных собаках с длиной голени от 90 до 180 мм, массой 1-3 кг. В условиях операционной под внутривенным наркозом при артериальном давлении 120-130 / 70-80 мм рт.ст. регистрировали ВКД в полости диафиза большеберцовой кости. При выявлении пульсирующего давления результаты относили к 1-й серии экспериментов (ВКД1), не пульсирующего ко 2-й серии (ВКД2).

Для регистрации ВКД использовали специально изготовленные канюли, обеспечивающие изоляцию от мягких тканей, ограничение погружения конца иглы в полость диафиза до 3 мм и пломбирование отверстия в кости вокруг иглы. Канюлю с мандреном с помощью электродрели вводили в полость диафиза большеберцовой кости на границе средней и нижней трети, заполняли изотоническим раствором хлорида натрия с добавлением гепарина (5000 единиц на

-

1 литр) и соединяли ригидным катетером с датчиком давления комплекса «Мингограф-82», расположенном на уровне сердца собаки.

Известно, что межэлектродное сопротивление обратно пропорционально количеству электролита (крови) в сосудах, а его регистрацию и пульсовые изменения обеспечивает реография [9]. Для реографии в полости диафиза большеберцовой кости на 5 см выше первой вводили вторую канюлю и закрывали заглушкой. Для реографии задней группы мышц голени параллельно канюлям игольчатыми электродами пронизывали эту группу мышц. Канюли и игольчатые электроды присоединяли к реографу РГ 4-01. Биполярную реографию проводили при силе тока 1 мА, частоте 46 кГц. Калибровочный сигнал составлял 0,05 Ом. Регистрировали межэлектродное сопротивление участков полости диафиза (Rпд1 и Rпд2) и задней группы мышц голени (Rм1 и Rм2). Амплитуду реограмм полости диафиза (Апд1 и Апд2) и задней группы мышц голени (Aм1 и Ам2) вычисляли по формуле:

А = max к1 / К, где max максимальная амплитуда реограмм, мм; к1 амплитуда калибровки, Ом; К амплитуда калибровки, мм. Объёмную скорость кровотока в полости диафиза (Vq100пд 1 и Vq100пд 2 ) и задней группе мышц голени (Vq100м1 и

Vq100м 2 ) находили по формуле:

Vq100 = 6000 max d к1 Тизг / Тс R Кд, где max d максимальная амплитуда дифференцирующей реограммы, мм; Тизг период изгнания, с; Тс продолжительность кардиоцикла; Кд амплитуда калибровки дифференцирующей реограммы, мм.

Известно, что количество мягких тканей в нижней трети голени минимально, поэтому объёмная сфигмография в этой области отражает преимущественно пульсовые изменения давле- ния крови в магистральных артериях голени. Для объёмной сфигмографии на нижнюю треть голени накладывали манжету шириной 2 см и создавали в ней давление воздуха, равное 30 мм рт. ст. Амплитуду сфигмограмм (Асф1 и Асф2) вычисляли по формуле:

Асф = max сф / К, где max сф максимальная амплитуда сфигмограмм, мм; К амплитуда калибровки, мм.

Запись ЭКГ, ВКД, реограмм и сфигмограмм проводили одновременно с помощью комплекса «Мингограф-82» при скорости движения ленты 100 мм/с.

Туннелизацию диафиза большеберцовой кости производили поперечно спицей диаметром 1,8 мм с «перьевой» заточкой конца на расстоянии 1 и 2 см выше и ниже канюли для измерений ВКД.

Результаты исследований до туннелизации кости служили контролем. Животных исследовали группами через 1, 2, затем 3 или 4, 6 или 8, 10 или 12 месяцев. Для анализа изменений данные объединяли в периоды: 1-2 месяца период после туннелизации, 3-4 месяца период заживления спицевых дефектов кости компактным веществом, 5-24 месяца отдалённый период. Из полученных данных составляли невзвешенные вариационные ряды. Анализ с помощью программ «Excel 7,0» и «Математические и инженерные компоненты ME Com» [2]: определяли средние, ошибку, достоверность средних по Стъюденту, достоверность различий средних с величиной в контроле и по срокам с помощью парного критерия Вилкоксона, коэффициент ранговой корреляции по Спирмену. Недостоверно отличающиеся от контрольных значений средние относили к изменениям в пределах диапазона изменений в контроле.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

После туннелизации диафиза большеберцовой кости и исследований животные щадили конечность, но уже на 3-5-е сутки опирались на неё без ограничений. У 8 собак (33 %) пульсации ВКД и у 10 (42 %) их отсутствие регистрировали в течение всего периода наблюдений. У 6 собак (25 %) пульсации ВКД исчезли после туннелизации и появились на этапах эксперимента, и в зависимости от их отсутствия и наличия результаты исследований относили ко 2-й и 1-й серии экспериментов соответственно.

В контроле ВКД1 составляло 45,4 6,4 мм рт. ст., ВКД2 22,4 3,3 мм рт. ст. (табл. 1), различия достоверны (р<0,05). После туннелизации произошло снижение ВКД1 и ВКД2 (р<0,05), в периоде заживления дефектов компактного вещества восстановление до минимальных величин диапазонов изменений в контроле. В от- далённом периоде изменения ВКД1 происходили в области минимальных величин, ВКД2 - в области максимальных величин соответствующего диапазона изменений в контроле. На основании корреляционного анализа изменения ВКД1 и ВКД2 происходили разнонаправленно.

В контроле различия между Vq100пд 1 и Vq100пд 2 были недостоверны. После туннели-зации произошло смещение значений в область максимальных величин диапазонов изменений в контроле. В периоде заживления дефектов компактного вещества значения уменьшились (р<0,05), в отдалённом периоде Vq100пд 1 составляла 324 % (р<0,05), Vq100пд 2 239 % (р<0,05), различия достоверны (р<0,05). На основании корреляционного анализа изменения Vq100пд 1 и Vq100пд 2 происходили однонаправленно (р<0,05).

В контроле различия между Асф 1 и Асф 2 были недостоверны. После туннелизации произошло смещение Асф1 и Асф2 в область максимальных величин, в периоде заживления дефектов компактного вещества - в область минимальных величин диапазонов изменений в контроле. В отдалённом периоде Асф1 составляла 148 % (р<0,05), Асф 2 130 % (р<0,05), различия достоверны (р<0,05). На основании корреляционного анализа изменения Асф1 и Асф2 происходили однонаправленно (р<0,05).

В контроле различия между Vq100м1 и Vq100м2 были недостоверны. После туннелиза-ции изменения Vq100м1 и Vq100м2 происходили разнонаправленно в пределах диапазонов изменений в контроле.

Корреляционный анализ не выявил взаимосвязи между изменениями ВКД и параметров кровообращения в обеих сериях экспериментов. При этом была выявлена прямая взаимосвязь между изменениями Vq100пд1 и Асф1 (р<0,05), а также Vq100пд 2 и Асф 2 (р<0,05) при однонаправленных изменениях этих параметров кровообращения (р<0,05).

Таким образом, в контроле при достоверных различиях между ВКД1 и ВКД2 различия между объёмной скоростью кровотока в полости диафиза большеберцовой кости, амплитудой пуль- саций магистральных артерий голени и объёмной скоростью кровотока в задней группе мышц голени у животных 1 и 2-й серий экспериментов были недостоверны. Появление дефектов компактного вещества привело к снижению, а заживление - к восстановлению ВКД1 и ВКД2, что происходило не взаимосвязано с изменениями показателей кровообращения. При этом объёмная скорость кровотока в полости диафиза большеберцовой кости и пульсовые изменения давления крови в магистральных артериях голени менялись однонаправленно и взаимосвязанно в каждой серии экспериментов и однонаправленно у животных обеих серий экспериментов.

Отсутствие достоверных взаимосвязей между ВКД и показателями кровотока побудило к анализу взаимосвязей между ВКД и показателями гемодинамики.

В контроле и в течение периода наблюдений различия между Rпд1 и Rпд2 были недостоверны (табл. 2). После туннелизации значения уменьшились (р<0,05), через 2 месяца восстановились до минимальных величин диапазонов изменений в контроле соответственно, затем менялись разнонаправленно в области этих величин.

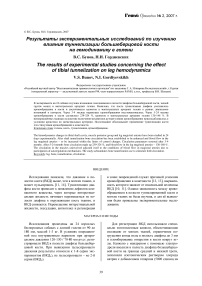

Таблица 1 Изменения давления (ВКД1 и ВКД2) и объёмной скорости кровотока (Vq100пд1 и Vq100пд2) в полости диафиза берцовой кости, а так же объёмной скорости кровотока в задней группе мышц голени (Vq100м1 и Vq100м2) и амплитуды объёмных сфигмограмм (Асф1 и Асф2)

|

n |

ВКД1 мм.рт.ст. |

% |

Р< |

n |

ВКД2 мм.рт.ст. |

% |

Р< |

ВКД 1 /ВКД 2 , р< |

|

|

Контроль |

10 |

45,4 6,4 |

100 |

14 |

22,4 3,2 |

100 |

0,05 |

||

|

1 м |

10 |

24,2 5,7 |

53 |

0,05 |

7 |

9,5 3,5 |

42 |

0,05 |

0,05 |

|

2 м |

9 |

20,5 3,8 |

45 |

0,01 |

7 |

10,5 3,3 |

47 |

0,05 |

- |

|

3-4 м |

8 |

40,0 5,8 |

88 |

- |

10 |

22,0 4,5 |

98 |

- |

0,05 |

|

6-24 м |

8 |

33,5 5,5 |

74 |

- |

7 |

29,0 5,0 |

129 |

- |

- |

|

Vq100пд1 |

Vq100пд2 |

Vq100пд 1 ,/ |

|||||||

|

мл/мин/100см3 |

мл/мин/100см3 |

Vq100пд2,р< |

|||||||

|

Контроль |

17 |

0,955 0,129 |

100 |

14 |

0,932 0,107 |

100 |

- |

||

|

1 м |

10 |

1,178 0,281 |

123 |

- |

7 |

1,025 0,264 |

ПО |

- |

- |

|

2 м |

9 |

0,970 0,220 |

102 |

- |

7 |

0,983 0,535 |

105 |

- |

- |

|

3-4 м |

8 |

0,606 0,049 |

66 |

0,05 |

10 |

0,553 0,125 |

59 |

0,05 |

- |

|

6-24 м |

8 |

3,098 0,252 |

324 |

0,01 |

7 |

2,224 0,234 |

239 |

0,05 |

0,05 |

|

Vq100м 1 |

Vq100м 2 |

Vq100м 1 ,/Vq100м 2 , |

|||||||

|

мл/мин/100см3 |

мл/мин/100 см3 |

p< |

|||||||

|

Контроль |

17 |

1,115 0,139 |

100 |

14 |

1,408 0,139 |

100 |

- |

||

|

1 м |

10 |

0,785 0,138 |

70 |

- |

7 |

1,282 0,243 |

93 |

- |

- |

|

2 м |

9 |

0,933 0,238 |

84 |

- |

7 |

1,502 0,379 |

119 |

- |

- |

|

3-4 м |

8 |

0,971 0,152 |

87 |

- |

10 |

1,235 0,124 |

88 |

- |

- |

|

6-24 м |

8 |

1,139 0,083 |

102 |

- |

7 |

1,448 0,185 |

103 |

- |

- |

|

Асф1мм |

% |

Р< |

Асф2, мм |

% |

Р< |

Асф1/Асф2, р< |

|||

|

Контроль |

17 |

0,311 0,015 |

100 |

14 |

0,305 0,014 |

100 |

- |

||

|

1 м |

10 |

0,339 0,036 |

109 |

- |

7 |

0,343 0,025 |

112 |

- |

- |

|

2 м |

9 |

0,337 0,024 |

108 |

- |

7 |

0,307 0,020 |

101 |

- |

- |

|

3-4 м |

8 |

0,306 0,025 |

98 |

- |

10 |

0,289 0,048 |

95 |

- |

- |

|

6-24 м |

8 |

0,546 0,049 |

148 |

0,01 |

7 |

0,395 0,025 |

130 |

0,05 |

0,05 |

Где 1м и т. д. - месяцы после туннелизации.

Таблица 2

Изменения межэлектродного сопротивления (Rпд1, и Rпд2, R M 1 и R M 2) и амплитуды реограмм (Апд1 и Апд2, Ам1 и Ам2) в полости диафиза большеберцовой кости и задней группе мышц голени

|

n |

Rпд1, Ом |

% |

n |

Rпд2, Ом |

% |

Р< |

Rпд 1 /Rпд 2 Р< |

||

|

Контроль |

17 |

840 47 |

100 |

14 |

924 40 |

100 |

|||

|

1 м |

10 |

641 52 |

76 |

0,05 |

7 |

698 59 |

76 |

0,05 |

|

|

2 м |

9 |

817 49 |

97 |

7 |

858 35 |

93 |

|||

|

3-4 м |

8 |

752 53 |

90 |

10 |

934 15 |

101 |

|||

|

6-24 м |

8 |

748 40 |

89 |

7 |

773 64 |

84 |

|||

|

Апд1, Ом |

% |

Р< |

Апд2, Ом |

% |

Р< |

Апд 1 /Апд 2 Р< |

|||

|

Контроль |

17 |

0,124 0,007 |

100 |

14 |

0,125 0,009 |

100 |

|||

|

1 м |

10 |

0,117 0,018 |

94 |

7 |

0,082 0,020 |

66 |

|||

|

2 м |

9 |

0,093 0,016 |

75 |

7 |

0,091 0,021 |

73 |

|||

|

3-4 м |

8 |

0,121 0,007 |

98 |

10 |

0,116 0,013 |

93 |

|||

|

6-24 м |

8 |

0,119 0,006 |

96 |

7 |

0,125 0,019 |

100 |

|||

|

R m 1 , О М |

% |

Р< |

R m 2 , О М |

% |

Р< |

R m 1 /R М 2 р< |

|||

|

Контроль |

17 |

456 5 |

100 |

14 |

437 4 |

100 |

0,05 |

||

|

1 м |

10 |

455 8 |

99 |

7 |

430 6 |

98 |

|||

|

2 м |

9 |

445 9 |

98 |

7 |

448 8 |

102 |

|||

|

3-4 м |

8 |

441 8 |

97 |

10 |

423 6 |

97 |

|||

|

6-24 м |

8 |

444 13 |

97 |

7 |

431 4 |

99 |

|||

|

Ам1; Ом |

% |

Р< |

Ам2, Ом |

% |

Р< |

A m 1 /A M 2 р< |

|||

|

Контроль |

17 |

0,050 0,003 |

100 |

14 |

0,065 0,006 |

100 |

|||

|

1 м |

10 |

0,053 0,008 |

106 |

7 |

0,061 0,006 |

94 |

|||

|

2 м |

9 |

0,051 0,010 |

102 |

7 |

0,069 0,009 |

106 |

|||

|

3-4 м |

8 |

0,048 0,007 |

98 |

10 |

0,070 0,007 |

108 |

|||

|

6-24 м |

8 |

0,054 0,007 |

108 |

7 |

0,058 0,003 |

89 |

Где 1 м и т. д. месяцы после туннелизации.

В контроле и в течение периода наблюдений различия между Апд1 и Апд2, а также между Rм1 И Rм2 были недостоверны. После туннели-зации значения сместились в область минимальных величин диапазонов изменений в контроле и происходили разнонаправленно.

В контроле и в течение периода наблюдений различия между Aм 1 и Ам 2 были недостоверны. После туннелизации значения менялись разнонаправленно в пределах диапазонов изменений в контроле.

Корреляционный анализ показал, что у животных 1-й серии экспериментов взаимосвязанно происходили изменения ВКД1 и Апд2 (р<0,05), Vq100пд1 и Асф1 (р<0,05), Асф1 и Aм1 (p<0,05). У животных 2-й серии экспериментов -ВКД2 и Апд2 (р<0,05); Rпд2, Vq100пд2 и Асф2 (р<0,05); Ам2, и Асф2 (р<0,05). При этом изме- нения Vq100пд1 и Vq100пд2; Асф1 и Асф2; Ам1 и Ам2 происходили однонаправленно (р<0,05).

Таким образом, в обеих сериях экспериментов после появления дефектов компактного вещества изменения ВКД происходили взаимосвязанно с амплитудой пульсового кровенаполнения сосудов полости диафиза. Изменения объёмной скорости кровотока в полости диафиза большеберцовой кости - с амплитудой пульсаций магистральных артерий голени. Изменения амплитуды пульсового кровенаполнения задней группы мышц голени - с амплитудой пульсаций магистральных артерий голени. Кроме того, у животных 2-й серии экспериментов происходили взаимосвязанно изменения между объёмной скоростью кровотока и межэлектродным сопротивлением (кровенаполнением) полости диафиза.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Известно, что давление в интерстициальном пространстве, в частности ВКД, создаёт жидкость [3]. По данным В.И. Стецулы с соавт. (1979), ВКД всегда меньше артериального давления, в диафизе трубчатых костей выше, чем в метафизах, у собак может достигать 51 мм рт. ст. По данным В.Б. Гервазиева и А.П. Перфильева (1973), оно близко к давлению в артериальной части капилляров и в диафизе большеберцовой кости человека может составлять 38,5 1,3 мм рт. ст. Снижение ВКД происходит после остеотомии и при уменьшении артериального притока, повышение - при затруднениях венозного оттока [15, 17, 18]. В костных отломках при переломах большеберцовой кости его величина составляет 30-45 мм рт. ст. [19]. Следовательно, зарегистрированное нами ВКД соответствовало диапазонам значений, приводимым в литературе.

В контроле ВКД 1 было в 2 раза выше, чем ВКД2, при недостоверных различиях между параметрами кровотока и гемодинамики в полости диафиза животных обеих серий экспериментов. Следовательно, причиной различий между относительно высоким пульсирующим ВКД 1 и не пульсирующим ВКД2 служили не различия в кровообращении, а возможность передачи энергии пульсовой волны интерстициальной жидкости. Вероятно, у животных 1-й серии экспериментов изначально была высокой проницаемость стенок капилляров и жидкость пульсирующим потоком перемещалась из сосудистого русла в интерстициальное пространство, а у животных 2-й серии из-за низкой проницаемости стенок капилляров жидкость «фильтровалась». Структурно такие различия могут обеспечить капилляры - синусоиды, через стенки которых происходит перемещение созревающих клеток крови из интерстициального в сосудистое пространство [8].

Ранее проведенные исследования показали, что появление дефектов компактного вещества приводит к перемещению интерстициальной жидкости из полости диафиза в мягкие ткани, которое прекращается после закрытия дефектов компактной костью в течение 3-4 месяцев [4]. Сопоставление этих данных с динамикой изменений ВКД позволяет сделать следующее заключение: появление дефектов компактного вещества приводило к уменьшению количества интерстициальной жидкости в полости диафиза, что служило причиной снижения ВКД 1 и ВКД2, а заживление - к восстановлению количества интерстициальной жидкости и ВКД. Так как интерстициальное давление в мягких тканях составляет от -7 до +5 мм рт. ст. [3, 7], движущей силой перемещения жидкости служил градиент между интерстициальным давлением в полости диафиза кости и этих тканях.

Уменьшение и увеличение количества интерстициальной жидкости не привело к исчезновению пульсаций ВКД у 32 % животных или их появлению при изначальном отсутствии у 43 % животных. У остальных животных исчезнувшие пульсации ВКД восстановились. Следовательно, изначальное состояние проницаемости капилляров у большинства животных сохранялось после туннелизации кости и определяло «базовое» количество интерстициальной жидкости в полости диафиза; послеоперационные изменения могли стать причиной временного прекращения пульсаций ВКД.

После туннелизации кости изменения ВКД1 и ВКД2 прямо коррелировали с амплитудой пульсового кровенаполнения сосудов полости диафиза. Из этого следует, что количество интерстициальной жидкости в полости диафиза определяла не только проницаемость стенок капилляров, но и пульсовые изменения крове- наполнения (давления крови).

У животных 2-й серии экспериментов была выявлена взаимосвязь между объёмной скоростью кровотока и кровенаполнением сосудов полости диафиза большеберцовой кости. Вероятно, у животных 1 -й серии экспериментов из -за быстрого перемещения жидкости из сосудистого в интерстициальное пространство и далее, в мягкие ткани, изменения кровенаполнения были неадекватны изменениям объёмной скорости кровотока, а у животных 2-й серии из-за относительно «медленной» фильтрации жидкости -адекватны.

После туннелизации в обеих сериях экспериментов ВКД снизилось и стабилизировалось на сниженном уровне при условии оттока интерстициальной жидкости из полости диафиза. Следовательно, стабилизацию ВКД обеспечило усиление фильтрации жидкости из сосудистого русла. Одновременно выявленное уменьшение межэлектродного сопротивления указало на то, что усиление фильтрации жидкости происходило за счёт увеличения кровенаполнения сосудистого русла полости диафиза. Если учесть одновременный сдвиг объёмной скорости кровотока в область максимальных величин диапазонов изменений в контроле, то приходим к следующей версии изменений. Вследствие появления дефектов компактного вещества появлялся отток интерстициальной жидкости из полости диафиза, и ВКД снижалось. Снижение ВКД приводило к увеличению градиента между внутрисосудистым и интерстициальным давлением, что служило причиной увеличения фильтрации жидкости из сосудистого русла, и ВКД стабилизировалось на сниженном уровне. Для обеспечения необходимого объёма фильтрации жидкости увеличивалось кровенаполнение сосудов полости диафиза (количество функционирующих капилляров), что служило причиной увеличения объёмной скорости кровотока в сосудах этой полости, которое, в свою очередь, служило причиной увеличения амплитуды пульсаций магистральных артерий голени.

Достоверность сделанного заключения подтверждают обратные изменения в периоде заживления дефектов компактного вещества: прекращение оттока интерстициальной жидкости привело к восстановлению ВКД, уменьшению фильтрации жидкости из сосудистого русла, объёмной скорости кровотока в полости диафиза и амплитуды пульсаций магистральных артерий.

В отдалённом периоде выявлено стойкое увеличение объёмной скорости кровотока в полости диафиза кости на 239-324 % и амплитуды пульсаций магистральных артерий голени на 130-148 %. Структурно причиной этих изменений служила активация процессов «физиологической регенерации», приспосабливающих структуру кости, подвергшейся туннелизации, к механическим нагруз- кам. Более значительную выраженность изменений кровообращения по сравнению с периодом после туннелизации кости объясняем следующим. После туннелизации кости усиление кровообращения происходило на основе имеющегося сосудистого русла для обеспечения процессов регенерации в области повреждений, поэтому сдвиг параметров кровообращения в область максимальных величин диапазонов изменений в контроле был достаточен. В отдалённом периоде изменения претерпевала структура всей кости и была задействована сосудистая система полости диафиза, надкостницы и регенерата в зонах повреждений, причём за счёт сосудов регенерата увеличился не только объём сосудистого русла, но и количество сосудистых взаимосвязей. По данным Ю.М. Ише-нина, реактивные изменения происходят на расстоянии 1-1,5 см от туннеля и в мягких тканях образуется грануляционная ткань с плотностью сосудистых компонентов 10,5 на 100 мм2 ткани [6]. По нашим данным, реактивные изменения в кости происходят на расстоянии 3 см от спицевого отверстия в компактном вещества, доля сосуди- стых компонентов составляет 20-24 % от объёма костного регенерата [1].

Исследование показало, что кровенаполнение (на основании межэлектродного сопротивления) и пульсовое кровенаполнение в мышцах после туннелизации кости достоверно не менялось. Изменения кровообращения в неповреждённых мышцах голени происходили не взаимосвязанно с изменениями ВКД и кровообращения в полости диафиза. Амплитуда пульсового кровенаполнения сосудов мышц менялась взаимосвязанно и однонаправленно только с изменениями амплитуды пульсаций магистральных артерий голени у животных 1-й серии экспериментов, и взаимосвязанно с противоположной направленностью у животных 2-й серии. Следовательно, поступающая из полости диафиза в мягкие ткани жидкость не влияла на гидратацию мышц с неповреждённым перими-зием, и изменения параметров гемодинамики в мышцах были следствием приспособления их сосудистой системы к изменениям кровотока по магистральным артериям конечности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что изначально ВКД в полости диафиза большеберцовой кости может быть относительно высоким пульсирующим и низким не пульсирующим. При уменьшении и увеличении количества интерстициальной жидкости оно снижается и повышается соответственно, но при этом у большинства животных остаётся относительно более высоким пульсирующим или более низким не пульсирующим. После туннелизации кости изменения ВКД происходят в зависимости от пульсового кровенаполнения (пульсового давления крови) сосудов полости диафиза. На основании этих данных было сделано заключение о том, что существует изначальная разница в проницаемости стенок капилляров, и при высокой их проницаемости жидкость пульсирующим потоком поступает в интерстициальное пространство, поэтому ВКД выше и пульсирует, а при низкой - жидкость «фильтруется» в интерстициальное пространство, поэтому ВКД ниже и не пульсирует. Проницаемость стенок капилляров и пульсовое кровенаполнение совокупно определяют количество интерстициальной жидкости в полости диафиза и ВКД.

После появления дефектов компактного вещества одной из причин изменений в гемодинамике кости был отток интерстициальной жидкости из полости диафиза. Исходя из этого, была выработана следующая версия изменений. Движущей силой оттока жидкости служил градиент между давлением в полости диафиза и мягких тканях. Для восполнения количества жидкости в интерстициальном пространстве полости диафиза увеличивалась её фильтрация из капилляр- ного русла. Для обеспечения фильтрации жидкости увеличивалось кровенаполнение и количество функционирующих капилляров в полости диафиза, что служило причиной увеличения объёмной скорости кровотока в этой полости, и, в свою очередь, увеличения амплитуды пульсаций магистральных артерий голени. После прекращения оттока интерстициальной жидкости за пределы кости ВКД, параметры кровообращения в полости диафиза и сегменте конечности восстанавливались.

Исследование показало, что по мере завершения процессов «репаративной регенерации» в очагах повреждения кости активируются процессы «физиологической регенерации», приводящие к более выраженным и длительным изменениям кровообращения. Так как длительная стимуляция кровообращения в конечности является целью оперативного лечения при ишемии конечности, считаем, что выявленная динамика изменений является желаемым результатом, позволяющим рекомендовать туннелиза-цию костей в качестве способа оперативного лечения недостаточности кровообращения в конечности.

На основании полученных результатов, изменения гемодинамики в кости не служили непосредственно причиной изменений кровообращения в неповреждённых мышцах. Однако они приводили к усилению кровотока по магистральным артериям конечности, поэтому в клинических условиях, где при лечении ишемии применяют медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, возможно получение улуч- шения кровоснабжения мышц конечности за счёт туннелизации кости.

Выявленная периодичность изменений в гемодинамике позволяет прогнозировать результаты лечения недостаточности кровообращения в конечности с помощью туннелизации костей. Вследствие того, что в течение первых 4 месяцев изменения происходят на базе имеющегося сосудистого русла и направлены на заживление локальных повреждений кости (костей), не следует ожидать выраженных изменений кровообращения и клинической картины. Но их отсут- ствие через 5-6 месяцев должно служить основанием для рекомендаций к продолжению оперативного лечения.

Сопоставление полученных результатов исследований кровообращения в мягких тканях с опубликованными результатами при применении РОТ [5] показало, что в основном они тождественны. При этом осуществление туннелиза-ции спицей проще, возможны более точное дозирование количества, локализации и распределения повреждений при менее выраженных разрушениях тканей.