Результаты клинического исследования эффективности и безопасности препарата Панавир® в терапии постпервичного герпетического кератита

Автор: Веселова E.B., Каменских Т.Г., Киселев А.В., Шаденков Д.А., Гилева Е.В., Губарева Н.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Офтальмология

Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести анализ эффективности, безопасности и переносимости препарата Панавир® (капель глазных 0,004%-х) в комплексной терапии постпервичного герпетического кератита. Материал и методы. Участвовали 106 больных постпервичным герпетическим кератитом. Пациенты I группы получали Панавир® в сочетании с ацикловиром (мазь глазная 3%-я), пациенты II группы - плацебо и ацикловир (мазь глазная 3%-я). Исследование предусматривало шесть визитов. Результаты. Полную эпителизацию роговицы на 3-м и 4-м визитах зарегистрировали у значимо (р

Ацикловир, герпетический кератит, панавир®

Короткий адрес: https://sciup.org/149142955

IDR: 149142955 | УДК: 617.713-002-022:578.825-085.281.8-036.8

Текст научной статьи Результаты клинического исследования эффективности и безопасности препарата Панавир® в терапии постпервичного герпетического кератита

Corresponding author — Tatiana G. Kamenskikh

Тел.: +7 (927) 1368905

в 20-75% случаев. Склонность к рецидивированию характерна для всех форм герпесвирусной болезни глаз, и с каждым новым рецидивом риск его увеличивается [3].

В настоящее время доказано участие герпесвирусов в поражении глаз при иммунодефицитных состояниях, в развитии синдрома острого ретинального некроза с поражением сосудистой и сетчатой оболочки глаз [4–8]. В последнее десятилетие отмечается рост вторичных иммунодефицитных состояний в популяции, и на этом фоне возросла частота герпесвирусных инфекций, в том числе и офтальмогерпеса. Герпесвирусные инфекции стали протекать тяжелее, формируя патологию со стороны различных органов и систем, установлено их влияние на показатели заболеваемости, инвалидности и летальности детского и взрослого населения [1, 5, 7, 9–11]. В зависимости

от локализации герпетической инфекции различают следующие виды поражений: герпетический дерматит век; герпетический конъюнктивит; герпетический эпителиальный кератит (древовидный) и его варианты: везикулезный, звездчатый, точечный, с поражением стромы, картообразный; герпетический кератит стромальный: дисковидный, герпетическая язва роговицы, герпетический кератоувеит (с изъязвлением, без изъязвления), герпетический увеит (без поражения роговицы); постгерпетический трофический кератит (эпителиопатия, буллезный кератит) [9, 12, 13].

Общими для герпетических кератитов признаками являются резкое снижение или полное отсутствие чувствительности роговицы и отсутствие или позднее появление васкуляризации ее, а также склонность к рецидивам. Наиболее характерная форма — древовидный кератит. Пузырьки в эпителиальном слое высыпают по ходу нервных стволов. Сливаясь и изъязвляясь, пузырьки и инфильтраты образуют своеобразную фигуру, напоминающую ветку дерева. Вокруг этого участка поверхность роговицы обычно отечна, имеются дефекты эпителия. Чаще изъязвления распространяются по поверхности и в строму роговицы; в процесс может вовлекаться радужная оболочка с возникновением ирита или иридоциклита. Нередко древовидный кератит протекает в виде тяжелого кератоувеита [8, 11, 12].

Имеющиеся сегодня противовирусные препараты для лечения герпетического поражения глаз не всегда эффективны в силу различных причин (низкой растворимости препаратов, невозможности обеспечить терапевтические концентрации в месте репродукции вируса, токсическим воздействием химиопрепаратов на оболочки глаза, развитием резистентности к применяемым препаратам и т. д.) [2, 4, 5].

B связи с этим представляет интерес препарат Панавир ® , содержащий очищенный экстракт побегов растения Solanum tuberosum ; основное действующее вещество представляет собой гексозный гликозид, состоящий из глюкозы, рамнозы, арабинозы, маннозы, ксилозы, галактозы, уроновых кислот. Преимуществом препарата Панавир® является большая терапевтическая широта: курсовая клиническая доза препарата составляет 0,4 или 1 мг, экспериментальная ЛД50 — 1040-1110 мг/кг (у мышей). Характеризуется хорошей переносимостью, не обнаруживает мута-, терато-, канцерогенного, аллергизирующего и эмбриотоксического действий. В экспериментальных исследованиях негативного влияния на репродуктивную функцию и развитие плода не установлено.

Спектр фармакологической активности действующего вещества включает противовирусное, иммуномодулирующее, цитопротективное, ранозаживляющее, противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижающее, антибактериальное действие, повышает неспецифическую резистентность организма к различным инфекциям и способствует индукции интерферона. Препарат Панавир ® оказывает вирусостатическое действие, активен в отношении вирусов простого герпеса Herpes simplex типов I и II, подавляет репликацию и полимеразные реакции вирусов, блокируя синтез вирусной ДНК в пораженных клетках слизистой оболочки глаза.

Цель — провести анализ эффективности, безопасности и переносимости препарата Панавир®

(капель глазных 0,004%-х) в комплексной терапии постпервичного герпетического кератита.

Материал и методы. Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное рандомизированное клиническое исследование эффективности, безопасности и переносимости препарата Панавир ® капли глазные 0,004% в комбинации с препаратом ацикловира (мазь глазная 3%-я) в сравнении с препаратом ацикловира (мазь глазная 3%-я) в составе комплексной терапии постпервичного герпетического кератита проведено на базе трех исследовательских офтальмологических центров в Российской Федерации. Данное исследование проведено после получения разрешения на проведение клинического исследования № 195 от 17.04.2019 Минздрава России (решение на продлении исследования до 01.02.2022 № 4156586-20-1ГДР от 04.12.2020), одобрения совета по этике Минздрава России (выписка из протокола №184 от 15.01.2019) и одобрения локальных этических комитетов исследовательских центров, от каждого субъекта было получено письменное информированное согласие на участие. Исследование проводилось в соответствии с Конституцией РФ; действующими редакциями следующих нормативных правовых документов: федеральными законами от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств (ЛС)»; от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; Национальным стандартом РФ ГОСТом Р52379-2005 «Надлежащая клиническая практика»; Постановлением Правительства РФ №714 от 13.09.2010 (с изм. от 15.10.2014) «Об утверждении типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента, участвующего в клинических исследованиях лекарственного препарата»; приказами Минздрава России: от 01.04.2016 № 200н «Об утверждении Правил Надлежащей клинической практики», от 29 ноября 2012 г. №986н (с изм. на 30.04.2020) «Об утверждении Положения о Совете по этике», а также международными стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice, GCP).

В исследование были включены 106 пациентов (36 мужчин и 70 женщин) в возрасте от 19 до 64 лет с наличием постпервичного герпетического поверхностного древовидного кератита.

Критериями включения в исследование являлись подписанная форма информированного согласия, подтверждающая согласие пациента на участие в исследовании; наличие постпервичного герпетического поверхностного древовидного кератита (диагноз подтверждался методом полимеразной цепной реакции); отрицательные результаты анализов крови на наличие вируса иммунодефицита человека, сифилис, гепатиты В и С ; возраст от 18 до 65 лет.

Критерии невключения: пациенты с единственным глазом, наличие глубоких форм кератита, наличие увеита, других заболеваний роговицы, аллергических глазных заболеваний; психические расстройства, требующие лечения антипсихотическими препаратами; хроническое злоупотребление алкоголем или наркотическими препаратами; тяжелая соматическая патология; необходимость проведения иммуносупрессивной, противовоспалительной терапии, лечение глюкокортикостероидами, стимуляторами гемопоэза, беременность, кормление грудью.

В данном исследовании не была предусмотрена процедура центральной рандомизации. Рандомизация была проведена заранее в виде рандомизированного распределения препарата в наборы для лечения.

Пациенты рандомизированы на две группы, сопоставимые по возрастно-половому составу.

Пациенты I группы (54 пациента, 54 глаза) получали Панавир ® 0,004%-й (по 2 капли 4 раза в день с интервалом 2 ч) и ацикловир (мазь глазная 3%-я). Пациенты II группы (контрольная группа, 52 пациента, 52 глаза) получали плацебо (раствор натрия хлорида 0,9%-й, по 2 капли 4 раза в день с интервалом 2 ч) и ацикловир (мазь глазная 3%-я). Глазная мазь ацикловира в виде полоски длиной 1 см закладывалась в нижний конъюнктивальный мешок 5 раз в день (каждые 4 ч) до заживления. Лечение продолжалось еще в течение 3 дней после заживления. Длительность основного лечения составляла 15 дней, длительность последующего наблюдения — до 2 мес. от окончания терапии.

Исследование предусматривало шесть визитов: 1-й визит (скрининг), 2-й визит (0 день), 3-й визит (5-й день), 4-й визит (10-й день), 5-й визит (15-й день) и 6-й визит (75±3 дня). В ходе визитов проводили следующие процедуры:

подписание информированного согласия, сбор анамнестических, демографических и антропометрических данных, анализ крови на наличие вируса иммунодефицита человека, сифилис, гепатиты В и С , вирусологическое исследование, общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, тест на беременность у женщин детородного возраста (1-й визит);

оценка критериев включения и невключения (1-й и 2-й визиты);

оценка критериев исключения (3–6-й визиты);

физикальный осмотр, оценка жизненных показателей, регистрация нежелательных явлений и сопутствующей терапии (1–6-й визиты);

визометрия, биомикроскопия, флюоресцеиновая проба, бесконтактная тонометрия (2–6-й визиты).

Первичный (главный) критерий эффективности в настоящем исследовании — это относительное число пациентов (%) с клиническим выздоровлением (признаками полной эпителиза-ции роговицы) через 5, 10 и 15 дней терапии исследуемыми препаратами.

Дополнительно в качестве критериев оценки результатов реэпителизации поверхности роговицы анализировали площадь дефекта эпителия роговицы с применением флюоресцеиновой пробы, степень гиперемии конъюнктивы с помощью колориметрии (которая характеризовала выраженность местной сосудистой реакции), степень выраженности роговичного синдрома (светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, чувствительность роговицы), остроту зрения.

Статистическую обработку данных проводили в программном пакете Microsoft Excel и StatSoft Statistica 8,0. Нормальность распределения подтверждали с помощью критерия Шапиро — Уилка. Данные представлены в виде М±m ( М — выборочное среднее, m — ошибка среднего). Оценку статистической значимости различий проводили с использованием t -критерия Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при р <0,05.

Результаты. Все пациенты завершили исследование по протоколу.

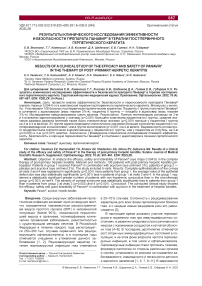

Результаты оценки эпителизации роговицы представлены в табл. 1. Полную эпителизацию на 3-м и 4-м визитах зарегистрировали у значимо ( p <0,001) большего количества пациентов из I группы (Панавир ® +ацикловир) — 24,0 и 88,8% соответственно, чем у пациентов из II группы (плацебо+ацикловир), 0,0 и 28,8% соответственно. К 5-му и 6-му визитам полную эпителизацию отметили у всех пациентов обеих групп. Таким образом, данные, полученные на 3-м визите, демонстрируют то, что комбинированная терапия с включением препарата Панавир® была в 3 раза эффективнее, чем монотерапия мазью ацикловира.

Оценка площади дефекта эпителия также представлена в табл. 1. Среднее значение размера дефекта эпителия среди получавших комбинированную терапию (I группа) статистически значимо ( p <0,001) меньше, чем у получавших монотерапию ацикловиром (II группа) на визитах 3 и 4.

Гиперемию конъюнктивы оценивали в ходе колориметрии (табл. 2). В группе комбинированной терапии зарегистрировали статистически значимое большее количество пациентов с негиперемированной

Динамика эпителизации роговицы на фоне лечения

Таблица 1

|

Показатель |

Группа |

Параметр |

Визит |

||||

|

2-й |

3-й |

4-й |

5-й |

6-й |

|||

|

Количество пациентов, достигнувших полной эпителизации роговицы |

I |

чел. (%) |

0 (0,0%) |

13 (24,0%) |

48 (88,8%) |

54 (100,0%) |

|

|

II |

0 (0,0%) |

15 (28,8%) |

52 (100,0%) |

||||

|

p (различия между группами) |

1,000 |

<0,001 |

1,000 |

||||

|

Площадь дефекта эпителия, кв. мм |

I |

n, чел. |

54 |

||||

|

M±m |

2,79±0,3 |

1,17±0,27 |

0,18±0,18 |

0,0±0 |

|||

|

II |

n, чел. |

52 |

|||||

|

M±m |

3,32±0,37 |

2,20±0,27 |

0,97±0,23 |

0,0±0 |

|||

|

p (различия между группами) |

0,065 |

<0,001 |

Не применимо |

||||

Таблица 2

Динамика гиперемии конъюнктивы на фоне лечения

|

Группа |

Параметр |

Визит |

||||

|

2-й |

3-й |

4-й |

5-й |

6-й |

||

|

I |

Отсутствие гиперемии, чел. (%) |

0 (0%) |

8 (15,0%) |

32 (59,2%) |

51 (94,0%) |

54 (100,0%) |

|

Умеренная гиперемия, чел. (%) |

29 (53,7%) |

37 (69,1%) |

21 (38,8%) |

2 (3,7%) |

0 (0,0%) |

|

|

Выраженная гиперемия, чел. (%) |

25 (46,3%) |

8 (15,0%) |

1 (1,8%) |

1 (1,8%) |

||

|

II |

Отсутствие гиперемии, чел. (%) |

0 (0,0%) |

4 (7,6%) |

12 (23,0%) |

45 (86,5%) |

50 (96,1%) |

|

Умеренная гиперемия, чел. (%) |

35 (67,3%) |

40 (76,9%) |

37 (71,1%) |

7 (13,4%) |

2 (3,8%) |

|

|

Выраженная гиперемия, чел. (%) |

17 (32,6%) |

8 (15,3%) |

3 (5,7%) |

0 (0,0%) |

||

|

p (между группами) |

0,218 |

0,487 |

<0,001 |

0,090 |

0,238 |

|

Таблица 3

Динамика выраженности роговичного синдрома на фоне лечения

Как следует из табл. 3, выраженность роговичного синдрома была статистически значимо меньше у пациентов из группы комбинированной терапии, чем у пациентов из группы монотерапии, на 3-м ( p =0,003) и 4-м ( p <0,001) визитах. Количество пациентов, у которых на 3-м и 4-м визитах роговичный синдром отсутствовал при направлении света щелевой лампы, в I группе равнялся соответственно 6 (11,1 %) и 33 (61,1%), в то время как во II группе — 2 (3,8%) и 10 (19,6%) соответственно. В остальные временные точки статистически значимые межгрупповые различия отсутствовали.

Проведенный анализ динамики остроты зрения и чувствительности роговицы показал отсутствие межгрупповых статистически значимых различий.

В I группе всего выявили 14 нежелательных явлений (НЯ) у 13 пациентов, все из них были легкой степени тяжести. Ни одно НЯ не было связано с получаемым лечением. Во II группе было зарегистрировано 11 НЯ у 14 больных, все НЯ были легкой степени тяжести, связанным с получаемым лечением сочли только 1 НЯ (повышение числа эозинофилов). Межгрупповых различий по частоте НЯ, в том числе по частоте НЯ при анализе связи НЯ с получаемым лечением, выявлено не было. Наиболее частыми

НЯ были вирусные инфекции верхних дыхательных путей: 4 (7,4%) случая в I группе и 3 (5,7%) случая во II группе. По 2 эпизода повышения скорости оседания эритроцитов в каждой группе также были расценены как НЯ. Остальные НЯ были единичными в обеих группах. Из 14 НЯ в группе исследуемого препарата (I группа) 11 НЯ были классифицированы как сомнительные, 3 — как условные. В группе плацебо (II группа) 12 НЯ были классифицированы как сомнительные, 1 — как вероятное, 1 — как условное. Межгрупповых различий не было.

Летальные исходы и другие серьезные нежелательные явления ни в одной группе зафиксированы не были.

Обсуждение. Следует признать, что современная медицина не располагает методами лечения, позволяющими элиминировать ВПГ из организма человека. Вследствие этого целью лечебных мероприятий является следующее: а) подавление репродукции ВПГ в период обострения, б) формирование адекватного иммунного ответа и его длительное сохранение с целью блокирования реактивации ВПГ в очагах персистенции, в) предотвращение развития или восстановление тех нарушений, которые вызывает активация ВПГ в организме. B качестве противовирусных средств для лечения заболевания глаз, вызванных ВПГ, применяются такие препараты, как Видарабин, Офтальмоферон®, интерферон, ацикловир (3%-я мазь), ганцикловир (0,5%-й офтальмологический гель). С целью специфической профилактики рецидивов применяют курсы вакцинации герпетической поливакциной в «холодный» период, когда отсутствуют признаки обострения заболевания. Эффективна комбинация инстилляции интерферо-ногенов и курсов инъекций герпетической вакцины. Неспецифическая профилактика первичного герпеса у детей основана на предупреждении передачи заболевания от других детей или от взрослых, страдающих герпесом [3, 6, 7, 9]. Однако применение перечисленных препаратов оказывается недостаточно эффективным. Это объясняется многими причинами: низкой растворимостью препаратов, невозможностью обеспечить терапевтические концентрации в месте репродукции виpуca, токсическим действием химиoпpепapaтов на оболочки глаза с развитием резистентности к применяемым препаратам. Именно пoэтомy для yспешнoй теpaпии офтальмогерпеса разрабатываются новые препараты, обладающие противовирусным действием, а также улучшающие трофику и регенерацию пораженной роговицы [6, 8].

Результаты прошедшего клинического исследования (сокращение сроков эпителизации роговицы, уменьшение выраженности гиперемии конъюнктивы и роговичного синдрома, а также незначительное количество нежелательных явлений) позволяют рекомендовать применение препарата Панавир ® в комплексной терапии герпетических кератитов.

Заключение. Таким образом, проведенное клиническое исследование показало эффективность, безопасность и хорошую переносимость препарата Панавир® в сочетании с ацикловиром в лечении герпетического кератита. По результатам данного исследования показано превосходство эффективности комбинированной терапии препарата Панавир® в сочетании с ацикловиром над монотерапией ацикловиром при лечении постпервичного герпетического кератита. У пациентов, получавших комбинированную терапию, быстрее регенерировал дефект роговицы, исчезала гиперемия конъюнктивы и разрешался роговичный синдром. При этом обе схемы лечения характеризовались сопоставимым профилем безопасности. Безопасность терапии Панавир ® сопоставима с безопасностью плацебо.

Список литературы Результаты клинического исследования эффективности и безопасности препарата Панавир® в терапии постпервичного герпетического кератита

- Malkhanov VB, Zaynutdinova GKh, Shevchuk NE. The effectiveness of the drug Panavir with anterior uveitis of rheumatic rubric. Annals of Orenburg State University. 2011; 133 (14): 235–8 (In Russ.) Мальханов В. Б., Зайнутдинова Г. Х., Шевчук Н. Е. Эффективность применения препарата Панавир при передних увеитах ревматической рубрики. Вестник Оренбургского государственного университета. 2011; 133 (14): 235–8.

- Ministry of Health of the Russian Federation. Herpetic eye diseases [ Electronic resource]. 2017. URL: http://www.ookob.ru / sites / default / files / kr_102_gerpeticheskie_zabolevaniya_glaz.pdf (27 March 2021). (In Russ.) Министерство здравоохранения РФ. Герпетические заболевания глаз. 2017. URL: http://www.ookob.ru / sites / default / files / kr_102_gerpeticheskie_zabolevaniya_glaz.pdf (дата обращения: 27.03.2021).

- Kugusheva AE, Slepova OS, Gundorova RA. On the effect of herpes virus infections on the results of corneal graft engraftment in high-risk keratoplasty. In: Topical issues of ophthalmology. Fedorov Readings. Moscow, 2012; р. 116–7. (In Russ.) Кугушева А. Э., Слепова О. С., Гундорова Р. А. О влиянии герпес-вирусных инфекций на результаты приживления роговичного трансплантата при кератопластике высокого риска. В кн.: Актуальные вопросы офтальмологии. Федоровские чтения. М., 2012; 116–7.

- Maychuk YuF. Optimization of pharmacotherapy of inflammatory diseases of the ocular surface. Russian Ophthalmological Journal. 2008; (3): 18–25. (In Russ.) Майчук Ю. Ф. Оптимизация фармакотерапии воспалительных болезней глазной поверхности. Российский офтальмологический журнал. 2008; (3): 18–25.

- Mironkova EA, Demkin VV, Slepova OS, et al. Diagnostics and role of HHV‑6 infection in high‑risk kerato‑plasty. Russian Ophthalmological Journal. 2012; (3): 30–4. (In Russ.) Миронкова Е. А., Демкин В. В., Слепова О. С. и др. Диагностика и роль ВГЧ-6 инфекции при кератопластике высокого риска. Российский офтальмологический журнал. 2012; (3): 30–4.

- Chernakova GM, Arzhimatova GSh, Kleshcheva EA, Semenova TB. Herpesviruses in ophthalmology. Vestnik Oftalmologii. 2014; 130 (4): 127–31. (In Russ.) Чернакова Г. М., Аржиматова Г. Ш., Клещева Е. А., Семёнова Т. Б. Герпес-вирусы в офтальмологии. Вестник офтальмологии. 2014; 130 (4): 127–31.

- Saadouli D, Ammari L, Ben Mansour K, et al. Ocular manifestations of people living with HIV in Tunisia. South Afr J HIV Med. 2021; 22 (1): 1193. DOI: 10.4102 / sajhivmed.v22i1.1193.

- Antony F, Pundkar C, Sandey M, et al. IFN-λ Regulates neutrophil biology to suppress inflammation in herpes simplex virus-1‑induced corneal immunopathology. J Immunol. 2021; 206 (8): 1866–77. DOI: 10.4049 / jimmunol.2000979.

- Murchison CE, Petroll WM, Robertson DM. Infectious keratitis after corneal crosslinking: a systematic review. J Cataract Refract Surg. 2021; 47 (8): 1075–80. DOI: 10.1097 / j.jcrs.0000000000000620.

- Arshad S, Petsoglou C, Lee T, et al. 20 years since the Herpetic Eye Disease Study: Lessons, developments and applications to clinical practice. Clin Exp Optom. 2021; 104 (3): 396–405. DOI: 10.1080 / 08164622.2021.1877531.

- O’Neil TR, Hu K, Truong NR, et al. The role of tissue resident memory CD4 T cells in herpes simplex viral and HIV infection. Viruses. 2021; 13 (3): 359. DOI: 10.3390 / v13030359.

- Wang S, Hou F, Yao YF, Pan D. Efficient establishment of reactivatable latency by an acyclovir-resistant herpes simplex virus 1 thymidine kinase substitution mutant with reduced neuronal replication. Virology. 2021; (556): 140–8. DOI: 10.1016 / j.virol.2021.01.016.

- Pellegrini M, Bernabei F, Barbato F, et al. Incidence, risk factors and complications of ocular graft-versus-host disease following hematopoietic stem cell transplantation. Am J Ophthalmol. 2021; (227): 25–34. DOI: 10.1016 / j.ajo.2021.02.022.