Результаты комбинированного фототерапевтического лечения синим светом в комплексном лечении пациентов с первичной открытоугольной глаукомой

Автор: Малишевская Т.Н., Немцова И.В., Власова А.С., Антипина Н.А., Васильев В.А., Комольцева Е.А., Иванникова В.Ю., Полек В.В.

Журнал: Тюменский медицинский журнал @tmjournal

Статья в выпуске: 1 т.22, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель. Оценить клиническую эффективность и переносимость комплексного фототерапевтического метода с использованием синего света в физиологическом диапазоне (λмакс = 450 нм) при лечении пациентов с первичной открытоугольной глаукомой. Материал и методы. 30 пациентов (20 женщин) с первичной открыто-угольной формой глаукомы (ПОУГ) с различными стадиями ПОУГ в возрасте 67,7 ± 7,3 года обследованы в течение трех последовательных этапов: до начала фототерапии синим светом (ФТСС), через 10 дней от начала и через 1 месяц после окончания ФТСС. Обследование включало стандартное офтальмологическое и дополнительные методы: статическую автоматическую периметрию, паттерн электроретинографию, оптическую когерентную томографию, а также анализ крови липидов и их фракций, тромбоцитов и фибриногена.

Офтальмология, глаукома, фототерапия, синий свет, пожилой возраст, электроретинограмма, оптическая когерентная томография (окт), липидный обмен, свертывающая система крови

Короткий адрес: https://sciup.org/140303362

IDR: 140303362 | DOI: 10.36361/2307-4698-2020-22-1-24-34

Текст научной статьи Результаты комбинированного фототерапевтического лечения синим светом в комплексном лечении пациентов с первичной открытоугольной глаукомой

Актуальность. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) занимает ведущее место среди офтальмопатологий, ведущих к необратимой слепоте. В мире более 105 млн человек с глаукомой. За последние 45 лет эта цифра возросла в 5 раз и по некоторым прогнозам к 2040 году увеличится до 111,8 млн. [1-3].

Демографический рост и старение населения вызывает увеличение заболеваемости. Распространенность ПОУГ увеличивается с возрастом [3].

По данным федерального статистического наблюдения в Российской Федерации в 2018 году всего было зарегистрировано около 1,3 млн пациентов с глаукомой, однако предполагается, что истинное число заболевших вдвое больше. Показатель заболеваемости на начало 2016 года составлял 897,4, в 2017 году – 906,4, в 2018 году – 909,9, в 2019 году – 1141,7 больных на 100 тысяч взрослого населения года [4].

Неуклонный и стабильный рост заболеваемости, хроническое течение глаукомы с прогрессирующим ухудшением зрительных функций и высоким процентом инвалидизации требуют поиска новых методов ранней диагностики, лечения и реабилитации заболевания [5].

Современное медикаментозное и хирургического лечения глаукомы, направленные в первую очередь эффективно контролировать внутриглазное давление (ВГД), часто не приводят к ожидаемой стабилизации зрительных функций пациента. Необходим комплексный подход к лечению первичной открытоугольной глаукомы [6].

Одним из таких методов лечения стала комплексная физиотерапевтическая терапия, способствующая улучшению метаболизма, кровоснабжения и регенераторным процессам в зрительных нервах и структурах зрительного пути головного мозга [7-9].

Современная фототерапия – применение с профилактической или терапевтической целью ультрафиолетового, видимого, инфракрасного спектров света, полученных от искусственных источников света, исследует механизм физиологических, физико-химических и биохимических процессов в биологических системах на субмолекулярном, молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях при воздействии квантов света на живую ткань [10-11].

Однако известно, что видимый свет, являясь носителем зрительной информации, одновременно может выступать и как фактор, провоцирующий дегенеративные изменения сетчатки [12]. Наиболее активным фотобиологическим действием обладает коротковолновая, а именно, синяя (λ = 400-470 нм) его область [13-14]. Пороговые дозы фотоповреждения сетчатки синим светом в 50-100 раз ниже, чем для света длинноволнового диапазона (λ = 500-650 нм) [15]. Свет оказывает огромное влияние на организм непосредственно и рефлекторно [16].

Для лечения первичной открытоугольной глаукомы может быть использованы методы фототерапев-тического лечения с доказанной эффективностью за счет своих позитивных эффектов: седативного, миорелаксирующего, снотворного, противоотечного, иммуностимулирующего, антиоксидантного, метаболического, нейропротекторного и энерготропного [9, 17, 18].

При глаукоме фототерапия синим светом в физиологическом диапазоне (λмакс = 450 нм) будет направлена прежде всего на коррекцию метаболических нарушений, возникающих в сетчатке и головке зрительного нерва [19, 20]. По мнению большинства исследователей, при ПОУГ основной мишенью повреждения являются ганглиозные клетки сетчатки (ГКС), апоптоз которых генетически детерминирован [8]. Лечение, направленное на улучшение местной микроциркуляции и трофику тканей, нормализацию реологических свойств крови, увеличение основного и коллатерального кровообращения, нормализацию вазомоторных реакций кровеносных сосудов, может способствовать уменьшению проявлений ишемии и реперфузии в ГКС и тем самым препятствовать прогрессированию глаукомной оптической нейропатии (ГОН) Кроме того, антигипоксический и антиоксидантный эффекты синего света снижают интенсивность перекисного окисления липидов клеточных мембран, препятствуют образованию свободных радикалов, способствуют улучшению снабжения зрительного нерва и нервных волокон сетчатки кислородом [9, 21].

Цель работы: оценить клиническую эффективность и переносимость комплексного фототерапевти-ческого метода с использованием синего света в физиологическом диапазоне (λмакс = 450 нм) для лечения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой.

Задачи исследования: доказать результативность и безопасность применения фототерапевтическо-го метода с использованием синего света в физиологическом диапазоне (λмакс = 450 нм) у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой с позиции улучшения функциональной активности сетчатки и нормализации показателей липидного обмена и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.

Материалы и методы. Исследование было реализовано на базе глаукомного и физиотерапевтических отделений Государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Областной офтальмологический диспансер».

Критериями включения больных в группу исследования были:

– наличие ПОУГ начальной и развитой стадий;

– компенсация внутриглазного давление (ВГД) на фоне местных гипотензивных препаратов;

– возраст пациентов не моложе 50 лет и не старше 75 лет;

– компенсированное течение сопутствующих заболеваний (артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической недостаточности мозгового кровообращения).

Критериями исключения: возраст моложе 49 лет, отсутствие компенсации ВГД, наличие острых и хронических воспалительных заболеваний переднего и заднего отделов глаз; наличие в анамнезе оперативных вмешательств и повреждений органа зрения; наличие наследственных дегенеративных заболеваний глаз (переднего и заднего отделов); декомпенсация сопутствующих соматических заболеваний.

Всего под наблюдением находилось 30 пациентов с ПОУГ начальной, развитой и далеко зашедших стадий, средний возраст которых составил 67,7 ± 7,3 года. Среди больных было 20 женщин и 10 мужчин. Начальная стадия ПОУГ была у 13 пациентов, развитая стадия – у 9 пациентов, далеко зашедшая – у 8 пациентов.

Дизайн исследования включал 3 визита: исходный – до начала лечения, через 10 дней после лечения и через 1 месяц после окончания лечения.

На каждом визите проводили стандартное офтальмологическое обследование, а также дополнительные методы исследования:

Для исследование световой чувствительности зрительного анализатора и выявления изменений в поле зрения исследовали статическую автоматическую периметрию (САП) с помощью анализатора поля зрения «Humphrey» (Carl Zeiss, Германия) и анализатора «Octopus» 900 (HAAG-streit, Швейцария) по пороговой стратегии КП-30-2 с оптимальной коррекцией рефракции. Пороговое исследование центрального поля зрения в пределах 30 градусов от точки фиксации взгляда проводили по традиционной методике, используя программу 30-2 SITA-Standard.

Для изучения биоэлектрической активности внутренних слоев сетчатки, в частности ганглиозных клеток сетчатки, регистрировали паттерн ЭРГ (ПЭРГ) с помощью электроретинографа «Tomey ЕР 1000» (Tomey, Япония-Германия) с использованием электродов-чашечек, фиксируемых на нижнем веке по стандартной методике согласно рекомендациям.

Обследование структурно-топографических изменений слоя нервных волокон и комплекса ганглиозных клеток сетчатки проводили с помощью оптического когерентного томографа (ОСТ) Cirrus HD-OCT (Carl Zeiss, Германия) и томографа RTVue-100 фирмы Optovue (США). Использовались протоколы сканирования ONH и RNFL 3,45, GCC для томографа RTVue-100 и Optic Disc Cube 200×200 для томографа Cirrus HD-OCT. В общей сложности методом ОКТ оценивались 19 морфометрических параметров: площадь экскавации ДЗН (Cup Area), объем экскавации (Cup Volume), площадь нейроретинального пояска (Rim Area), объем нейроретинального пояска (Rim Volume), соотношение вертикального диаметра экскавации и диаметра ДЗН (Сup/Disc vertical ratio), соотношение горизонтального диаметра экскавации и диаметра ДЗН (Сup/Disc horisontal ratio), соотношение площади ДЗН и площади экскавации (Сup/Disc area ratio), средняя толщина слоя нервных волокон сетчатки (RNFL Thikness), средняя толщина комплекса ганглиозных клеток сетчатки (GCC Thikness Average), фокальная потеря объема комплекса ганглиозных клеток (FLV), глобальная потеря объема комплекса ганглиозных клеток сетчатки (GLV). Параметры RNFL Thikness и GCC Thikness дополнительно анализировались по секторам: оценивались верхне-темпоральный (ST), верхне-назальный (SN), назальный (N), нижне-темпоральный (IT), нижне-назальный (IN), темпоральный (T) сегменты для параметра толщины перипапиллярных нервных волокон, а также верхний (GCC Superior) и нижний (GCC Inferior) сегменты для толщины комплекса ГКС.

Об изучении показателей липидного профиля сыворотки крови у пациентов групп сравнения судили по динамике уровня общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ) с помощью реактивов фирмы «Лахема» (Венгрия). Содержание холестерина липопротеидов низкой плотности рассчитывали по формуле Фридвальда: ХС ЛПНП = ОХС-ХСЛП-ВП-ТГ/2,2. По полученным данным вычисляли коэффициент атерогенности (КА). Учитывали биохимическую норму показателей с учетом возраста: ОХС– 3,2-5,6 ммоль/л; ЛПВП: > 0,9 ммоль/л; ТГ – 0,41,8 ммоль/л; ЛПНП – 1,7-3,5 ммоль/л; КА < 3,5.

Об изменениях гемеореологического гемостаза судили по количеству тромбоцитов и уровню фибриногена (ФГ). Тромбоциты определяли по методу Фо-нио. Определение числа тромбоцитов исчисляется по формуле, в эквиваленте отношения к эритроцитам, как наиболее тяжелым и объемным кровяным клеткам:

a x b X-

1000 , где х – искомый уровень тромбоцитов; а – количество тромбоцитов в мазке на 1000 эритроцитов; b – количество эритроцитов в 1 л крови; 1000 – показатель содержания эритроцитов в мазке.

Для количественного определения концентрации ФГ применяли модифицированный метод Клаусса с тест – системой «Мульти Тех-Фибриноген» производства фирмы «Технология – Стандарт», в основе которого лежит логарифмическая зависимость концентрации фибриногена в плазме крови от времени образования сгустка после добавления к плазме тромбина высокой активности. Модификация метода с использованием данной тест-системы исключает влияние этапа разведения плазмы крови буферным раствором. Нормой считается показатель в рамках 5,9-11,5 мкмоль/л.

Данные описательной статистики протяженных переменных представлены как М ± SD (среднее ± стандартное отклонение). Для оценки статистической значимости различий между группами использован t-критерий Стьюдента-Фишера. Для всех проведенных анализов различия считаются достоверными при двустороннем уровне значимости р < 0,05. Статистическая обработка результатов исследования проводилась в пакетах программ для статистического анализа STATISTICA 10.0 и IBM SPSS Statistics 21.0

Фототерапевтический метод с использованием синего света в физиологическом диапазоне (λмакс = 450 нм).

Техническое выполнение метода достигается за счет комбинированного использования комплекса физиотерапевтических процедур, включающего: – применение фототерапевтического устройства

Биолампа «Аверс-Сан» (ТУ 9444-003-586689262006, № ФСР 2010/69006);

– применение фототерапевтического устройства «Аверс-Лайт» (ТУ 9444-001-58668926-2006, № ФСР 2010/09568).

Режимы лечения.

Лечение начиналось с использования биолампы «Аверс-Сан», длительность сеанса составляла 20 минут. Методика выполнялась при закрытых глазах, лампа располагалась на уровне лица пациента.

Затем выполнялась фототерапия с использованием устройства «Аверс-Лайт» (использовалась насадка для орального и неинвазивного применения). Длительность сеанса составляла по 5 минут на каждый глаз. Устройство устанавливалось на область наружного угла глаза с обеих сторон на 5 минут. Методика выполнялась при закрытых глазах. Курс комбинированного лечения (последовательное выполнение обеих методик в один сеанс) составляет 10 процедур.

Эффективность метода оценивали сразу после 10 дневного курса лечения и через 1 месяц после окончания лечения.

О всех нежелательных явлениях пациенты должны были сообщать после каждой процедуры.

Критериями эффективности лечения расценивались:

-

1. Стабилизация глаукомного процесса по данным статической периметрии – положительная динамика среднего отклонения светочувствительности сетчатки (МD), сокращение площади и глубины относительных и абсолютных скотом.

-

2. Улучшение ретинального биопотенциала ганглиозных клеток сетчатки, отражающим ответ на паттерн-стимул в виде шахматного поля при его временном изменении по данным паттерн элек-троретинограммы (ПЭРГ).

-

3. Отсутствие отрицательной динамики средней толщины ретинальных нервных волокон и толщины комплекса ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) по данным оптической когерентной томографии (ОСТ).

-

4. Улучшение липидного профиля сыворотки крови и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза по положительной динамике лабораторных показателей. Результаты и обсуждение.

Хорошая переносимость комбинированного метода фототерапии отмечалась у всех пациентов, находившихся под наблюдением.

Исследование светочувствительности сетчатки с помощью компьютерной статической периметрии показало достоверное увеличение нормально воспринимаемых стимулов у 23 пациентов (77%). На фоне комбинированной фототерапии синим светом (λмакс = 450 нм) достоверно улучшается светочувствительность сетчатки, особенно при начальной стадии глаукомы, наблюдается положительная динамика периметрических индексов, что может свидетельствовать о повышении оксигенации сетчатки, нормализации обменных процессов, улучшении межнейрональных и глиальных взаимоотношений (табл. 1).

Таблица 1

Динамика периметрических индексов на фоне лечения

|

показатель |

До лечения |

После лечения |

Через 1 месяц после лечения |

р (1-2) |

|

М ± SD |

||||

|

МD1 (dB) |

-4,34 ± 0,02 |

-2,02 ± 0,03 |

-3,17 ± 0,02 |

< 0,001 |

|

МD2 (dB) |

-7,12 ± 0,09 |

-3,48 ± 0,02 |

-5,24 ± 0,2 |

< 0,001 |

|

МD3 (dB) |

-16,13 ± 1,32 |

-15,46 ± 1,04 |

-16,29 ± 1,56 |

н. д. |

|

Psd1 (dB) |

3,22 ± 0,06 |

2,05 ± 0,02 |

3,21 ± 0,01 |

< 0,001 |

|

Psd2 (dB) |

5,28 ± 0,01 |

3,44 ± 0,02 |

5,22 ± 0,04 |

< 0,001 |

|

Psd3 (dB) |

7,13 ± 1,20 |

7,27 ± 1,12 |

8,15 ± 1,03 |

н. д. |

Примечание: 1 – начальная стадия ПОУГ, 2 – развитая стадия ПОУГ, 3 – далекозашедшая стадия первичной открыто-угольной глаукомы (ПОУГ); MD – mean deviation (стандартное отклонение) светочувствительности сетчатки; Psd – pattern standard deviation (стандартное отклонение паттерна светочувствительности сетчатки).

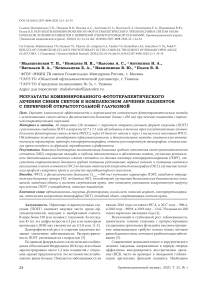

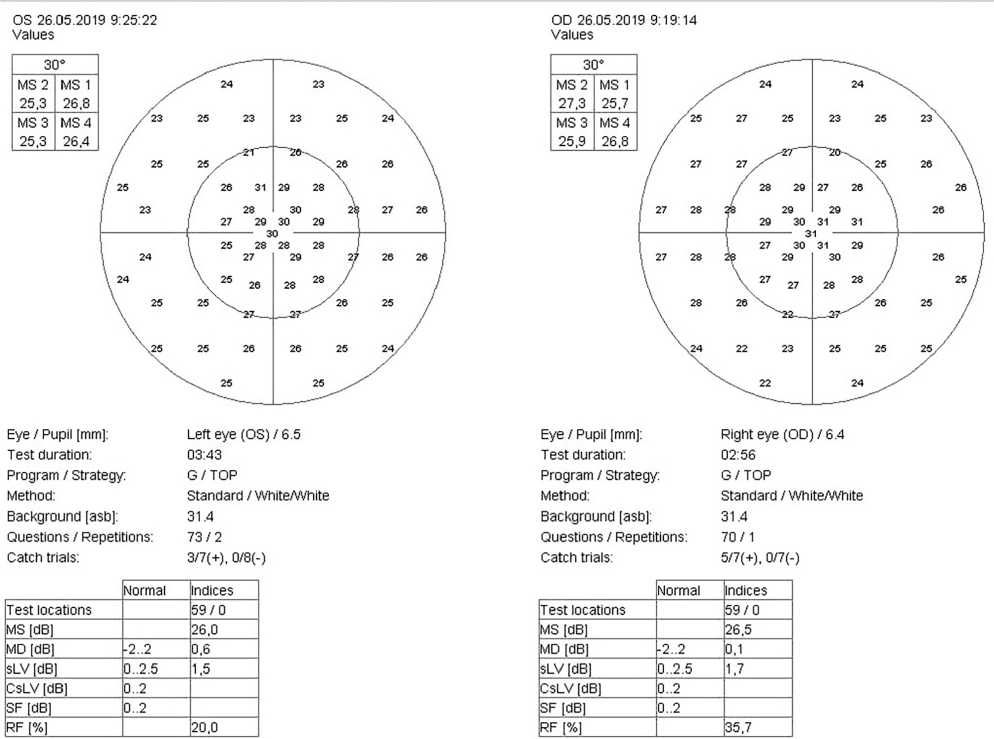

У пациентов с далеко зашедшей стадией глаукомы мы не наблюдали значимых изменений функциональных показателей в течение всего периода наблюдения, что может свидетельствовать об истощении компенсаторных механизмов жизнедеятельности нейронов и отсутствии реакции в ответ на возбуждающее действие света. У пациентов с начальной и развитой стадиями глаукомы мы наблюдали максимальный терапевтический ответ сразу после окончания 10 дневного курса лечения с плавным регрессом показателей к концу месяца. Обращает на себя внимание факт, что у пациентов с далеко зашедшей стадией к концу месячного наблюдения отсутствовала отрицательная динамика светочувствительности сетчатки по данным статической периметрии, что может свидетельствовать о возможной стабилизации процесса на фоне лечения. Однако ответ на этот вопрос можно получить только после более длительного контроля за зрительными функциями у пациентов этой группы. Примеры динамики поля зрения пациентов с ПОУГ на фоне фототерапии синим светом представлены на рисунках 1 и 2.

Приведенные клинические примеры демонстрируют улучшение светочувствительности сетчатки в макулярной и парамакулярной области, уменьшение площади дефектов поля зрения после проведения курса фототерапии.

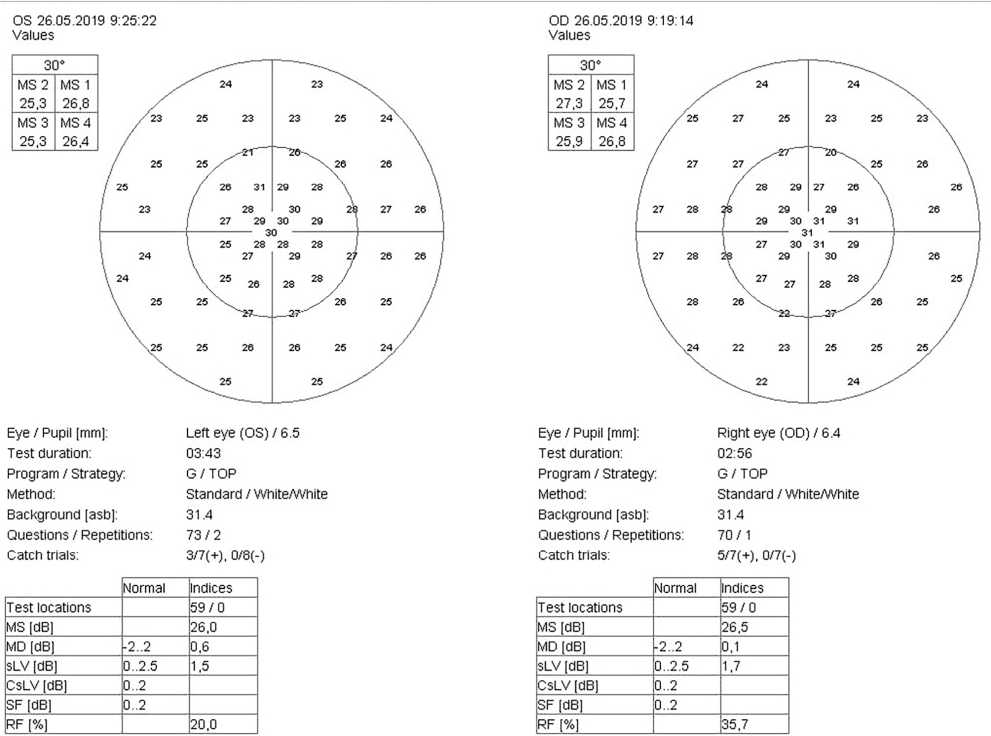

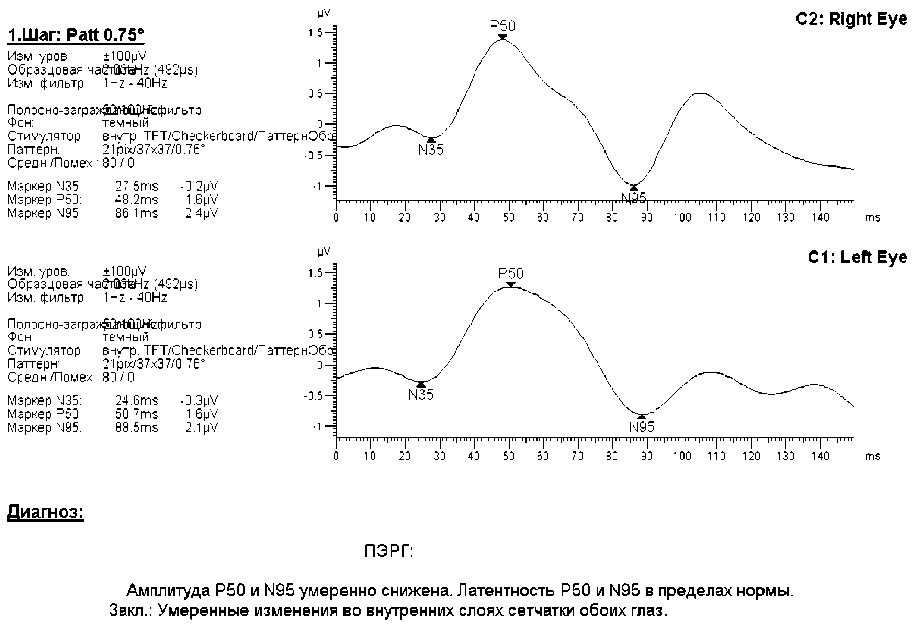

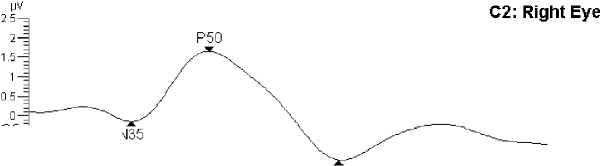

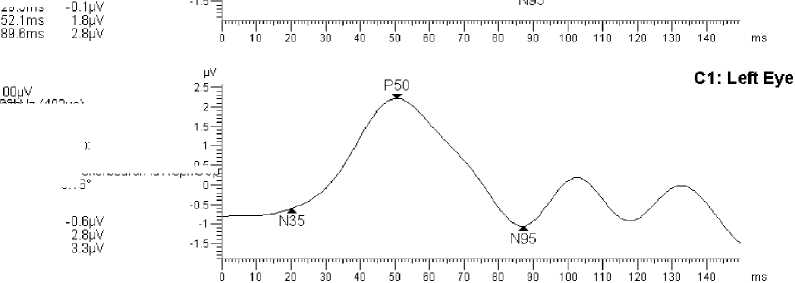

Объективным показателем изменения биоэлектрической активности внутренней сетчатки при глаукоме является паттерн ЭРГ (ПЭРГ). Динамика компонентов ПЭРГ на фоне лечения позволяет судить об изменении функции и жизнеспособности ганглиозных клеток сетчатки (ГК). Компоненты ПЭРГ Р50 отражают функциональное состояние макулярной зоны сетчатки, а компоненты N95 – функционального состояния зрительного нерва. В отличие от психофизических методов исследования (статической периметрии) результаты электрофизиологических методов исключают субъективный компонент (зрительное утомление, когнитивные нарушения, погрешности проведения метода вследствие некоррегированной остроты зрения и т.д.).

При оценке динамики ПЭРГ у 70% пациентов после лечения отмечена положительная динамика амплитудных и временных параметров ПЭРГ. При начальной и развитой стадиях глаукомы регистрировалось увеличение амплитуды и снижение латентности основных компонентов ПЭРГ, что можно объяснить фотобиомодуляцией синего спектра в физиологическом диапазоне (λмакс = 450 нм). В результате чего увеличивается интенсивность клеточного дыхания, улучшаются метаболические процессы, активизируются процессы утилизации, значительное снижение активности недоокисленных продуктов жизнедеятельности нейронов, сокращается число апоптотических клеток, улучшаются показатели элек-троретинограммы. Динамика показателей ПЭРГ у пациентов до и после курса фототерапии синим светом представлена в таблице 2.

Рис. 1. Динамика полей зрения пациентки З, 1954 г.р. с ДЗ: Первичная открытоугольная глаукома начальной стадии обоих глаз, компенсированная гипотониками: до лечения (а)

Рис. 2. Динамика полей зрения пациентки З, 1954 г.р. с ДЗ: Первичная открытоугольная глаукома начальной стадии обоих глаз, компенсированная гипотониками: после лечения (б)

Таблица 2

Динамика показателей ПЭРГ у пациентов до и после фототерапии

|

показатель |

До лечения |

После лечения |

Через 1 месяц после лечения |

р (1-2) |

|

М ± SD |

||||

|

Р50 амплитуда 1 (мкВ) |

1,0 ± 0,01 |

2,6 ± 0,01 |

1,2 ± 0,02 |

< 0,05 |

|

Р50 амплитуда 2 (мкВ) |

0,9 ± 0,02 |

1,9 ± 0,02 |

1,0 ± 0,02 |

< 0,05 |

|

Р50 амплитуда 3 (мкВ) |

0,5 ± 0,01 |

0,5 ± 0,02 |

0,5 ± 0,03 |

н. д. |

|

Р50 латентность1 (мс) |

42,4 ± 2,11 |

36,1 ± 2,12 |

40,3 ± 1,21 |

< 0,01 |

|

Р50 латентность 2 (мс) |

50,2 ± 1,52 |

46,11 ± 2,01 |

51,4 ± 1,27 |

< 0,05 |

|

Р50 латентность 3 (мсек) |

69,5 ± 1,23 |

69,4 ± 1,25 |

73,7 ± 1,12 |

н. д. |

|

N95 амплитуда1 (мкВ) |

3,1 ± 0,05 |

4,3 ± 0,02 |

3,3 ± 0,02 |

< 0,05 |

|

N95 амплитуда2 (мкВ) |

2,0 ± 0,02 |

3,4 ± 0,08 |

2,5 ± 0,03 |

< 0,05 |

|

N95 амплитуда3 (мкВ) |

1,60 ± 0,02 |

2,00 ± 0,01 |

1,31 ± 0,001 |

н. д. |

|

N95 латентность1 (мсек) |

94,2 ± 2,12 |

89,1 ± 2,43 |

92,0 ± 6,11 |

< 0,01 |

|

N95 латентность 2 (мсек) |

116 ± 3 |

100 ± 3 |

114 ± 6 |

< 0,05 |

|

N 95латентность 3 (мсек) |

123 ± 4 |

1203 ± 4 |

123 ± 2 |

н. д. |

Примечание: 1 – начальная стадия ПОУГ, 2 – развитая стадия ПОУГ, 3 – далекозашедшая стадия ПОУГ.

Увеличение амплитудных характеристик Р50 и N95 и снижение латентности Р50 и N95 ПЭРГ на фоне лечения подтверждают улучшение функционального состояния внутренних слоев макулярной зоны сетчатки и проводящей способности зрительно- го нерва под воздействием фототерапии синим светом.

Клинические примеры улучшения функциональной активности ганглиозных клеток сетчатки после проведения комбинированной фототерапии представлены на рисунках 3 и 4.

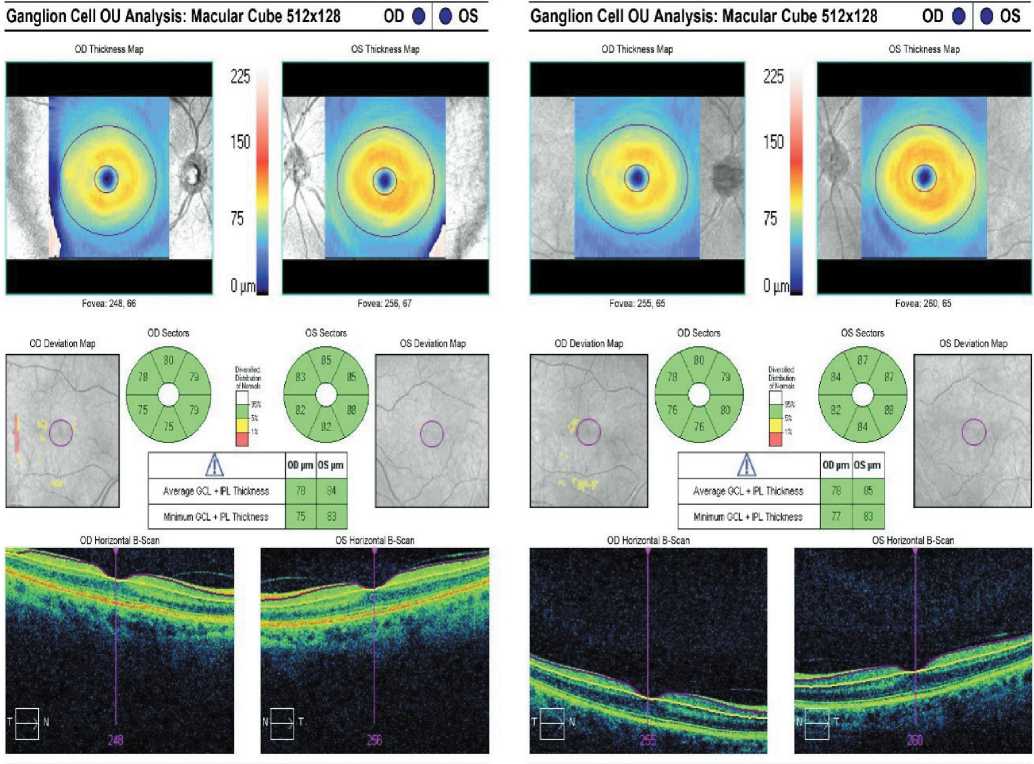

Структурно-функциональные изменения, происходящие при глаукоме, могут служить маркерами прогрессирования ГОН и прогностическими критериями неблагоприятного течения глаукомного процесса. Известно, что структурные нарушения могут опережать функциональные на срок до 5 лет и больше. При изучении динамики комплекса ганглиозных клеток сетчатки в макулярной области (GСС), отражающих поражение трех внутренних слоев сетчатки при глаукоме: нервные волокна, ганглиозные клетки и внутренний плек-сиформный слой, содержащие соответственно аксоны, клеточные тела и дендриты ГК, учитывали среднюю толщину нервных волокон (RNFL), среднюю толщину КГК ср (Avg.GСС), фокальную потерю объема (FLV) и глобальную потерю объема (GLV). Динамика параметров комплекса ганглиозных клеток сетчатки (GCC) в группах сравнения на фоне лечения представлена в таблице 3. При распределении учитывались данные по худшему глазу с худшей стадией ПОУГ.

Получены достоверные различия темпов прогрессирования ПОУГ в зависимости от стадии глаукомного процесса. Выраженные структурные потери ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) были отмечены у пациентов далеко зашедших стадий глаукомы: индекс глобальной потери объема КГК сетчатки GLV был выше в 1,3 раза по сравнению с индексом глобальных потерь объема КГК у пациентов с начальной стадией глаукомы, индекс объема фокальных потерь – был выше в 1,9 раз, что свидетельствует о прогрессирующих структурно-функциональные изменения в ГКС по мере прогрессирования глаукомной оптической

Таблица 3

Динамика параметров комплекса ГКС и СНВС на фоне фототерапии синим светом

|

показатель |

До лечения |

После лечения |

Через 1 месяц после лечения |

р (1-2) |

|

Me [25%; 75%] |

||||

|

СНВС (RNFL) 1 (мкм) |

86,23 [79,14; 85,32] |

87,53 [80,12; 88,32] |

86,81 [80,21; 89,00] |

н. д. |

|

СНВС (RNFL) 2 (мкм) |

82,00 [77,00; 80,00] |

82,42 [77,72; 83,11] |

81,24 [7066; 81,54] |

н. д. |

|

СНВС (RNFL) 3 (мкм) |

71,00 [68,27; 73,43] |

71,22 [68,14; 73,55] |

71,10 [70,23; 74,00] |

н. д. |

|

КГК. (Avg.GСС) 1 (мкм) |

79,65 [77,32; 83,00] |

79,38 [78,21; 84,24] |

79,21 [77,30; 84,00] |

н. д. |

|

КГК. (Avg.GСС) 2 (мкм) |

72,13 [68,22; 74,61] |

72,77 [68,55; 75,12] |

72,12 [67,51; 74,08] |

н. д. |

|

КГК. (Avg.GСС) 3 (мкм) |

66,21 [63,50; 69,63] |

66,67 [64,11; 70,00] |

66,28 [63,73; 69,48] |

н. д. |

|

КГК мин1 (GСС min) (мкм) |

76,58 [72,33; 80,23] |

77,00 [72,14; 81,54] |

76,64 [71,34; 80,54] |

н. д. |

|

КГК мин2 (GСС min) (мкм) |

75,81 [72,00; 82,54] |

76,00 [72,66; 83,12] |

75,98 [72,24; 82,12] |

н. д. |

|

КГК мин3 (GСС min) (мкм) |

68,50 [62,44; 72,17] |

69,23 [63,12; 73,35] |

68,36 [62,00; 72,26] |

н. д. |

|

Объем фок. потерь1 (FLV) (%) |

2,98 [1,26; 4,70] |

2,00 [1,00; 3,30] |

2,60 [1,45; 4,30] |

< 0,005 |

|

Объем фок. потерь2 (FLV) (%) |

3,84 [2,80; 5,90] |

2,81 [1,80; 3,42] |

3,00 [2,53; 4,40] |

< 0,005 |

|

Объем фок. потерь3 (FLV) (%) |

5,30 [5,00; 7,00] |

5,30 [5,00; 7,00] |

5,30 [5,00; 7,00] |

н. д. |

|

Объем глобальных потерь 1 (GLV) (%) |

5,21 [4,00; 6,49] |

4,00 [3,48; 5,70] |

5,00 [3,00; 6,18] |

< 0,005 |

|

Объем глобальных потерь2 (GLV) (%) |

7,63 [5,00; 8,23] |

5,60 [4,50; 7,10] |

6,87 [5,65; 7,00] |

< 0,005 |

|

Объем глобальных потерь 3 (GLV) (%) |

19,10 [17,21; 20,00] |

19,00 [15,60; 21,20] |

19,35 [17,00; 23,21] |

н. д. |

Примечание: 1 – начальная стадия ПОУГ, 2 – развитая стадия ПОУГ, 3 – далекозашедшая стадия ПОУГ.

Рис. 3. Электроретинограммы правого и левого глаза пациентки З, 1954 г.р. с ДЗ: Первичная открытоугольная глаукома начальной стадии обоих глаз, компенсированная гипотониками: до лечения (а)

1.Шаг: Patt 0.75

Изм.уров: ±100pV _

Образцовая чаЙтОЭЙНг (492ps)

Изм. фильтр: 1Нz- 40Hz

П ол осн о-за гра?1№й1Ш№фил ьтр: Фон: т~......:";

Стимулятор: Паттерн: Средн./Помех

Маркер N35:

Маркер Р50:

Маркер N95:

темный

вн^тр TFT/Checkerboard/Паттернрбз

21 pix/3 7x37/0.76'

: 80 / О

Изм.уров: _

Образцовая чаМййНг (492ps)

Изм. ф ильтр: 1Н z - 40Hz '

Стимулятор: Паттерн: Средн./Помех

Маркер N35:

Маркер Р50:

Маркер N95:

29.5rns

П ол осн о-за rpa:H^t#W^ ьтр:

Фон: ™......,ч

темный

20.2ms

50.7 ms

87.1 ms

I С1У1ПО1У1 _ внутр. TFT/CПескеrboа rd/Паттер ни^т

21 pix/3 7x37/0.7Е

80 / О

Диагноз:

ПЭРГ (шахматный структурированный стимул):

Амплитуда Р50 и N95 умеренно снижена. Латентность Р50 и N95 в пределах нормы.

Закл.: Умеренные изменения во внутренних слоях сетчатки обоих глаз (умеренная положительная динамика слева).

Рис. 4. Электроретинограммы правого и левого глаза пациентки З, 1954 г.р. с ДЗ: Первичная открытоугольная глаукома начальной стадии обоих глаз, компенсированная гипотониками: после лечения (б)

а) до лечения

б) после лечения

Рис. 5. Томограммы пациентки З, 1954 г.р. с ДЗ: Первичная открытоугольная глаукома начальной стадии обоих глаз, компенсированная гипотониками: до лечения (а) и после лечения (б)

нейропатии (ГОН). Применение фототерапии синего спектра света у пациентов с начальной и развитой стадиями глаукомы способствовал стабилизации глаукомной оптиконейропатии, которая проявлялась в отсутствии отрицательной динамики толщины слоя нервных волокон (СНВС) и комплекса ганглиозных клеток сетчатки. Примеры стабилизации толщины комплекса ГКС у пациентов с начальной и развитой стадиями ПОУГ представлены на рисунке 5.

Стабилизация морфометрических показателей по данным ОСТ: толщины СНВС и комплекса ганглиозных клеток сетчатки, достоверное уменьшение объема фокальных и глобальных потерь ганглиозных клеток сетчатки свидетельствуют о положительном влиянии синего спектра на выживаемость нейронов сетчатки и их аксонов и повышение их устойчивости к гипоксии и реперфузии.

Улучшение биоэлектрической активности внутренних слоев сетчатки и стабилизация ее структуры проходила на фоне улучшения липидного профиля сыворотки крови и восстановления гемеореологи-ческого гемостаза. В работах многих исследователей было доказано антиоксидантное, антигипоксантное, гиполипидемическое и фибринолитическое действие синего света определенных длин волн. Немедикаментозное снижение повышенных показателей липидного профиля сыворотки крови, физиологический фибринолитический эффект весьма перспективны для уменьшения лекарственной нагрузки у пациентов с ПОУГ. Динамика показателей липидного и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза до и после лечения представлена в таблице 4.

Результаты исследования показали, что синий спектр способствует снижению уровня общего холестерина, липопротеидов низкой плотности при ПОУГ всех стадий. Уровень триглицеридов и коэффициент атерогенности меняются под воздействием синего света только при глаукоме ранних стадий. Уровень липопротеидов высокой плотности имеет тенденцию к повышению после фототерапии, с плавным регрессом показателей спустя месяц, но эта зависимость статистически не достоверна.

Выявленные особенности изменения ряда показателей липидного обмена у пациентов с ПОУГ можно объяснить улучшением метаболической активности сыворотки крови под действием синего спектра.

Таблица 4

Динамика параметров липидного обмена и фибринолитической активности сыворотки крови на фоне фототерапии синим светом

|

Показатель |

До лечения |

После лечения |

Через 1 месяц после лечения |

р (1-2) |

|

Me [25%; 75%] |

||||

|

ОХС1 (ммоль/л) |

5,50 [6,20; 6,80] |

4,80 [4,13; 5,25] |

5,49 [5,10; 6,00] |

<0,001 |

|

ОХС2 (ммоль/л) |

6,00 [5,81; 6,70] |

5,60 [5,00; 6,10] |

5,85 [4,53; 6,00] |

<0,001 |

|

ОХС3 (ммоль/л) |

7,00 [6,70; 7,20] |

6,03 [5,40; 6,70] |

6,99 [5,27; 6,78] |

<0,001 |

|

ХСЛПВП1 (ммоль/л) |

1,26 [1,10; 1,37] |

1,27 [0,90; 1,50] |

1,26 [0,98; 1,46] |

н,д, |

|

ХСЛПВП2 (ммоль/л) |

1,24 [0,98; 1,58] |

1,25 [1,07; 1,40] |

1,25 [1,00; 1,35] |

н,д |

|

ХСЛПВП3 (ммоль/л) |

0,91 [0,87; 1,23] |

0,93 [1,00; 1,24] |

1,10 [0,96; 1,33] |

н,д |

|

ХСЛПНП1 (ммоль/л) |

1,82 [1,32; 1,98] |

1,48 [1,21; 1,73] |

1,65 [1,31; 1,85] |

<0,001 |

|

ХСЛПНП2 |

1,84 [1,52; 2,03] |

1,43 [1,24; 1,78] |

1,77 [1,66; 1,94] |

<0,001 |

|

ХСЛПНП3 (ммоль/л) |

1,86 [1,32; 1,99] |

1,5 [1,05; 1,87] |

1,87 [1,27; 2,03] |

<0,001 |

|

ТГ1 (ммоль/л) |

1,99 [1,54; 2,23] |

1,56 [0,83; 1,97] |

1,64 [1,03; 1,85] |

<0,001 |

|

ТГ2 (ммоль/л) |

2,41 [2,19; 2,83] |

2,38 [2,00; 1,96] |

2,32 [1,64; 2,55] |

н,д |

|

ТГ3 (ммоль/л) |

2,54 [1,00; 3,80] |

2,46 [1,70; 3,70] |

2,43 [1,00; 3,80] |

н,д |

|

КА1 |

6,23 [5,18; 7,86] |

5,43 [4,67; 5,88] |

6,12 [5,22; 7,50] |

<0,001 |

|

КА2 |

6,62 [5,81; 7,39] |

6,00 [4,86; 6,56] |

6,60 [5,38; 7,80] |

<0,001 |

|

КА3 |

6,70 [5,22; 7,46] |

6,67 [5,13; 7,30] |

6,65 [5,18; 7,86] |

н,д |

|

Тромбоциты1 (×10 9 /л) |

447,21 [257,00; 430,00] |

446,10 [368,00; 603,00] |

444,520 [368,00; 603,00] |

н,д |

|

Тромбоциты 2 (×10 9 /л) |

467,00 [378,00; 584,00] |

466,11 [348,66; 522,00] |

466,21 [381,43; 534,00] |

н,д |

|

Тромбоциты 3 (×10 9 /л) |

458,75 [398,00; 635,00] |

460,74 [366,21; 630,21] |

458,23 [358,81; 587,62] |

н,д |

|

ФГ1 (г/л) |

3,47 [3,10; 4,72] |

3,10 [2,68; 4,20] |

3,39 [3,01; 4,75] |

<0,001 |

|

ФГ2 (г/л) |

3,64 [3,22; 4,86] |

3,22 [3,00; 4,34] |

3,61 [3,60; 4,70] |

<0,001 |

|

ФГ3 (г/л) |

3,82 [3,60; 4,99] |

3,57 [2,02; 4,54] |

3,81 [3,43; 5,00] |

<0,05 |

Примечание: 1 – начальная стадия ПОУГ, 2 – развитая стадия ПОУГ, 3 – далекозашедшая стадия ПОУГ. ОХС – общий холестерин; ХСЛПВП, ХСЛПН – фракции холестерина высокой и низкой плотности; ТГ – триглицериды; КА – коэффициент атерогенности; ФГ – фибриноген.

Указанные особенности безмедикаментозного влияния синего света на показатели липидного профиля могут оказывать благоприятное влияние на другие метаболические процессы в организме, способствовать улучшению процесса гемокоагуляции в направлении снижения свертывающих свойств крови и активации ее фибринолитической активности. Улучшение липидного обмена инициирует восстановление клеточных мембран эритроцитов, тромбоцитов и сосудистого эндотелия на уровне микроциркуляции.

По данным литературы у практически здоровых лиц с возрастом общая коагулирующая активность крови увеличивается, и у пациентов пожилого и старческого возраста концентрация фибриногена (ФГ) и количество тромбоцитов увеличивается [22]. По результатам нашего исследования можно говорить о гипокоагуляционном эффекте синего спектра света с длиной волны 450 нм. И хотя количество тромбоцитов под воздействием фотовоздействия не изменилось, мы обнаружили достоверное снижение концентрации ФГ в плазме крови, что позволило сделать вывод о нормализации гемеореологическом гемостазе на фоне лечения.

Таким образом, обнаружилось принципиальное улучшение фибринолитической активности крови, липидного профиля у пациентов с ПОУГ под действием синего спектра света.

Выводы. Обобщая полученные результаты исследования, можно утверждать о позитивном влиянии комбинированной фототерапии на стабилизацию глаукомного процесса по данным статической периметрии – положительная динамика среднего отклонения светочувствительности сетчатки (МD), сокращение площади и глубины относительных и абсолютных скотом, улучшение ретинального биопотенциала ганглиозных клеток сетчатки, отражающим ответ на паттерн-стимул в виде шахматного поля при его временном изменении по данным паттерн элек-троретинограммы (ПЭРГ), отсутствие отрицательной динамики средней толщины ретинальных нервных волокон и толщины комплекса ганглиозных клеток сетчатки (ГКС) по данным оптической когерентной томографии (ОСТ); улучшение липидного профиля сыворотки крови и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза по положительной динамике лабораторных показателей, синий свет в физиологическом диапазоне (450 нм) способен оказывать общее действие на организм, что позволяет уменьшить лекарственную нагрузку, на коморбидного, пожилого пациента с глаукомой.

Заключение. Предлагаемое лечение ведет к стабилизации течения глаукомной оптической нейропатии (ГОН) за счет улучшения функциональной активности сетчатки и протекции сохранения ее структурного матрикса.

Апробируемый метод сочетает хорошо зарекомендовавшие себя физиотерапевтические методики, не имеющие противопоказаний к применению у пациентов старшей возрастной группы.

Данная методика может быть рекомендована в качестве дополнительного поддерживающего курса лечения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой со стабилизированным внутриглазным давлением в условиях амбулаторно-поликлинического звена.

Методика, основанная на использовании предложенного метода лечения пациентов с ГОН, является экономически выгодной из-за уменьшения лекарственной нагрузки при высокой терапевтической эффективности.

Список литературы Результаты комбинированного фототерапевтического лечения синим светом в комплексном лечении пациентов с первичной открытоугольной глаукомой

- Quigley H., Broman A. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Br J. Ophthalmol. 2006;90 (3):262-267.

- Tham YC, Li X, Wong TY, et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology. 2014; 121:2081-2090.

- Sotimehin AE, Ramulu PY. Measuring Disability in Glaucoma. J Glaucoma. 2018;27 (11):939-949. doi:10.1097/IJG.0000000000001068.

- Общая заболеваемость взрослого населения России в 2018 году: Статистические материалы. Часть IV. М., 2019: 45-46.

- Нероев ВВ. Вопросы организации офтальмологической помощи населению Российской Федерации. Москва: Апрель, 2018; 287 с.

- Анисимова СЮ, Анисимов СИ, Анисимова НС, Арутюнян ЛЛ. Динамика корреляционных связей морфометрических, биохимических и функциональных показателей глаукомных глаз в ходе медикаментозного и хирургического лечения. Новости глаукомы. 2015; 1 (33): 78-81.

- Донцов АЕ, Воробьев ИА, Зольникова ИВ и др. Фотобиомодулирующее действие низкодозового светодиодного облучения синего диапазона (450 нм) на митохондриальную активность. Сенсорные системы. 2017; 31 (4): 311-320.

- Зуева МВ. Динамика гибели ганглиозных клеток сетчатки при глаукоме и ее функциональные маркеры / М. В. Зуева // Национальный журнал глаукома. – 2016. – Т. 15, № 1. – С.70-85.

- Макагон СИ, Макагон АС. Возможности физиотерапевтических методов лечения пациентов пожилого и старческого возраста с первичной открытоугольной глаукомой (обзор литературы). Клиническая геронтология 2018;9:10.

- Грачев ВИ, Марголин ВИ, Тупик ВИ. Слабые и свехслабые воздействия в нанотехнологиях, биологии и медицине. – Ижевск: Удмуртия, 2016; 304 с.

- Shanks S, Leisman G. Perspective on Broad-Acting Clinical Physiological Effects of Photobiomodulation. Adv Exp Med Biol. 2018;1096:41-52.

- Peep VA, John M. Age-related Maculopathy and the Impact of Blue Light Hazard, Acta Ophthalmol Scand. 2006;84 (1):4-15. doi: 10.1111/j.1600-0420.2005.00627.

- Van Norren D, Gorgels TG. The action spectrum of photochemical to the retina: a review of monochromatical threshold data. Photochem. Photobiol. 2011; 87 (4):747-753.

- Vicente-Tejedor J, Marchena M, Ramírez L, et al. Removal of the blue component of light significantly decreases retinal damage after high intensity exposure. PLoS One. 2018;13 (3): e01942.

- Van Norren D, Vos J. Light damage to the retina: an historical approach. Eye (Lond). 2016;30 (2):169-172

- Behar-Cohen F, Martinsons C, Vienot F, et al. Light-emitting diods (LED) for domestic lighting: Any risks for the eye? Progress in Retinal and Eye Research. 2011; 30 (4):239-257.

- Hamblin M. R. Mechanisms and mitochondrial redox signaling in photobiomodulation. Photochem. Photobiol. 2018;94 (2):199-212.

- Osborne NN, Núñez-Álvarez C, Del Olmo-Aguado S. The effect of visual blue light on mitochondrial function associated with retinal ganglions cells. Exp Eye Res. 2014;128:8-14.

- Сережникова НБ, Погодина ЛС, Липина ТВ. и др. Возрастные адаптивные перестройки митохондрий ретинального пигментного эпителия при повседневном синем светодиодном освещении. ДАН. 2017;475 (2): 231-233.

- Beirne K, Rozanowska M, Votruba M. Photostimulation of mitochondria as a treatment for retinal neurodegeneration. Mitochondrion. 2017;36:85-95.

- Shanks S, Leisman G. Perspective on Broad-Acting Clinical Physiological Effects of Photobiomodulation. Adv Exp Med Biol. 2018;1096:41-52

- Заславская P. M. Суточные ритмы свертывающей системы крови в норме и патологии и проблемы терапии. М.: «Квартет», 1994. 452 с.