Результаты комплексного археоботанического исследования городища Бухта Находка на полуострове Ямал (XIII — начало XIV века н.э.)

Автор: Лаптева Е.Г., Корона О.М., Лобанова Т.В., Кардаш О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты комплексного археоботанического изучения серии образцов из культурного слоя городища Бухта Находка (XIII начало XIV в. н.э.) на п-ове Ямал Западной Сибири. На основе детального анализа таксономического разнообразия микрои макроостатков растений реконструированы существовавшие в то время в окрестностях поселения травяно-мохово-кустарничковые тундры. Обилие пыльцевых зерен и остатков вегетативных частей растений в культурном слое внутри построек подтвердило ранее сделанное по материалам раскопок предположение об использовании при их строительстве торфо-дерновых брикетов, которые получали при снятии слоя дерна. Выявлена трансформация растительного покрова тундр на территории городища и в непосредственной близости от него: нарушение целостности почвенного покрова в период строительства городка; активное расселение тундровых рудеральных растений-апофитов и частичное восстановление дернового слоя во время функционирования поселения; формирование вторичного задернованного напочвенного покрова, отличающегося от естественных тундровых сообществ, после прекращения функционирования. Найдены остатки дикорастущих пищевых растений, а культурных не обнаружены. На основе комплексных археоботанических данных установлено, что растительные ресурсы субарктических тундр п-ова Ямал доненецкое аборигенное население использовало преимущественно как строительный материал в бытовом хозяйстве и, вероятно, в своем пищевом рационе.

Анализ растительных макроостатков, спорово-пыльцевой анализ, археология, доненецкое население, субарктика западной сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/145147158

IDR: 145147158 | УДК: 904+581(212.3:571.1)”653” | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.1.125-133

Текст научной статьи Результаты комплексного археоботанического исследования городища Бухта Находка на полуострове Ямал (XIII — начало XIV века н.э.)

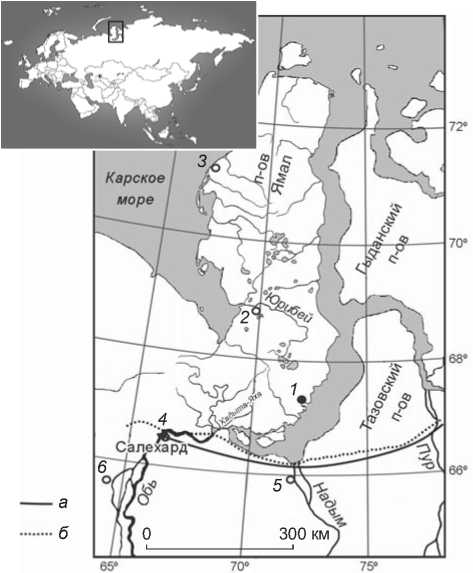

Со средневековым теплым периодом или средневековой климатической аномалией (950–1250 гг. н.э.) связывают освоение арктических регионов Северной Евразии. В X–XIV вв., когда климат, по дендрохронологическим данным, был теплее и, вероятно, суше, чем в среднем на протяжении нашей эры [Шиятов, Хантемиров, 2005], на п-ове Ямал и прилегающих к нему территориях появились стационарные поселения как аборигенов, так и европейцев [Историческая экология…, 2013, с. 232–233; Плеханов, 2013; Визгалов, Кардаш, Коноваленко, 2018; Кардаш и др., 2018; и др.]. К этому времени тундровые сообщества уже преобладали на полуострове, а древесная растительность занимала интразональные ландшафты по долинам крупных рек в его южной части, постепен-

но формируя северную границу леса и лесотундровый тип растительности южнее Северного полярного круга [Волкова, Бахарева, Левина, 1989; Телятников, При-стяжнюк, 2002; Васильчук, 2007, с. 155; и др.].

Археологические комплексы стационарных поселений в Субарктике Западной Сибири являются ценным источником информации не только о жизнедеятельности населения, но и о природных условиях в то время. Несмотря на многолетние исследования ряда таких объектов, памятников, изученных методами археоботаники, единицы [Панова, 1998, 2008; Панова, Янковска, 2008; Жилич и др., 2016; Корона, 2010, 2013; Korona, 2015; Anderson et al., 2019].

Цель работы – на основании комплексного архео-ботанического исследования реконструировать растительные сообщества в окрестностях городища Бухта Находка и выявить антропогенные изменения в процессе хозяйственной деятельности жившего в то время аборигенного населения.

Археологический очерк и краткие результаты ранее проведенных междисциплинарных исследований

Городище Бухта Находка (67°19’ с.ш., 72°10’ в.д.) расположено на субарктической территории п-ова Ямал (рис. 1) в пределах умеренно холодного и влажного субарктического климатического пояса, где температура самого холодного месяца (январь) составляет –24…–26 °С, самого теплого (июль) – +8…+12 °С, среднегодовое количество осадков – ок. 300–400 мм [Национальный атлас…, 2008, с. 158–159]. Памят-

Рис. 1. Расположение ряда городков в Субарктике Западной Сибири.

1 – Бухта Находка; 2 – Ярте VI; 3 – Тиутей-Сале-1; 4 – Полуйский мысовой городок; 5 – Надымский городок; 6 – Усть-Войкарский городок.

а – Северный полярный круг; б – современная северная граница лесной растительности.

ник находится в подзоне кустарничковых тундр, для которых характерны мохово-лишайниковые ерники с Betula nana, Empetrum hermaphroditum, Carex globularis [Там же, с. 328–330]. Непосредственно в окрестностях городища преобладают тундровые сообщества без древесной растительности, но с кустарниковыми зарослями ( Salix sp., Betula nana , Alnus alnobetula subsp. fruticosa ) и прибрежным верховым болотом с Rubus chamaemorus .

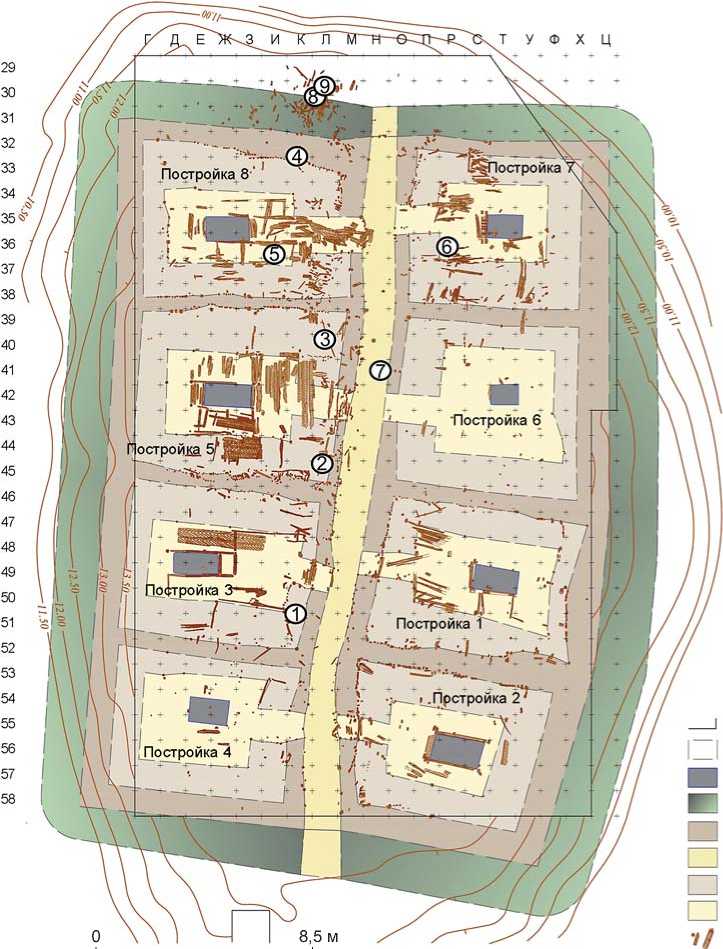

В результате археологических исследований памятника в 2006–2014 гг. было установлено, что это по- селение сихиртя – доненецкого населения ямальской тундры. Планировка городка была зеркально-симметричного типа (рис. 2). Все изученные постройки представляли собой двухкамерные жилища, со стоящие из обходной галереи и жилого помещения с центральным очагом. Галерея выполняла теплоизоляционную функцию и, очевидно, использовалась для хранения продуктов питания, одежды и утвари, т.е. имела хозяйственное назначение [Кардаш, 2011, с. 16-21].

Согласно результатам дендрохронологического датирования древесины построек, вскрытый раскопками

Ioct ройка

Постройка 8

Постройка 6

Прстройка 2

Постройка 4

8,5 м

Рис. 2 . План оборонительно-жилого комплекса (ОЖК) городища Бухта Находка и места отбора образцов для археоботанического изучения.

а – граница раскопов; б – граница зон ОЖК; в – очаг; г – склон пандуса; д – стены ОЖК; е – центральный проход ОЖК; ж – галерея постройки; з – центральное помещение постройки; и – остатки деревянных конструкций. 1–9 – номера образцов.

последний строительный горизонт датируется XIII – началом XIV в. н.э. [Sidorova et al., 2017]. На основе археозоологического изучения остеологического материала установлено, что основным промыслом населения городка была охота на дикого северного оленя; кроме того, охотились на песца, ловили рыбу (преимущественно осетровых) и добывали морских млекопитающих [Кардаш, Лобанова, 2008; Историческая экология…, 2013, с. 257]. Поселение функционировало в осенне-зимний период, а с мая по сентябрь в нем оставалась лишь небольшая группа людей [Кардаш, 2011, с. 42–45].

Материал и методы

Образцы для археоботанического изучения были отобраны в пределах площади раскопа 2014 г. (рис. 2). Апробированный культурный слой как внутри построек, так и за их пределами однородный, гумусированный, темно-коричневого цвета, включает массу из щепы, травы и полуистлевших органических остатков. В лабораторных условиях из монолитов грунта были взяты образцы массой ок. 25 г для споровопыльцевого анализа и объемом 300–600 мл для анализа растительных макроостатков. Из отложений галереи построек 3 и 5 мощностью по 50 см были отобраны непрерывные колонки по 10 образцов в соответствии с массой и объемом образцов, указанных выше.

Пробы обрабатывали и анализировали по стандартным методикам [Гричук, Заклинская, 1948; Никитин, 1969]. Определение пыльцы и спор проводили во временных глицериновых препаратах под микроскопом Olympus BX51 при увеличении в 400 раз. Для каждого образца просматривали не менее пяти препаратов, насчитывая 100–300 пыльцевых зерен наземных растений и параллельно регистрируя споры высших споровых растений и копрофитных грибов. Исключение составляют три образца с очень низкой концентрацией палиноостатков, в которых было подсчитано менее 100 пыльцевых зерен. Материал для изучения растительных макроостатков просеивали на колонке сит (минимальный диаметр ячейки 0,25 мм) и просматривали при помощи микроскопа Carl Zeiss Stemi 2000-C. Для определения таксономической принадлежности использовались эталонные коллекции пыльцы и спор, плодов и семян Музея Института экологии растений и животных УрО РАН и атласы-определители [Доброхотов, 1961; Кац Н.Я., Кац С.В., Кипиани, 1965; Beug, 2004]. Обработку полученных данных и построение диаграмм выполнили с помощью пакета программ Tilia, v. 2.0.41 [Grimm, 2004]. На спорово-пыльцевой диаграмме доля пыльцы таксонов деревьев и кустарников, кустарничков и трав была рассчитана от общей суммы пыльцы древес-

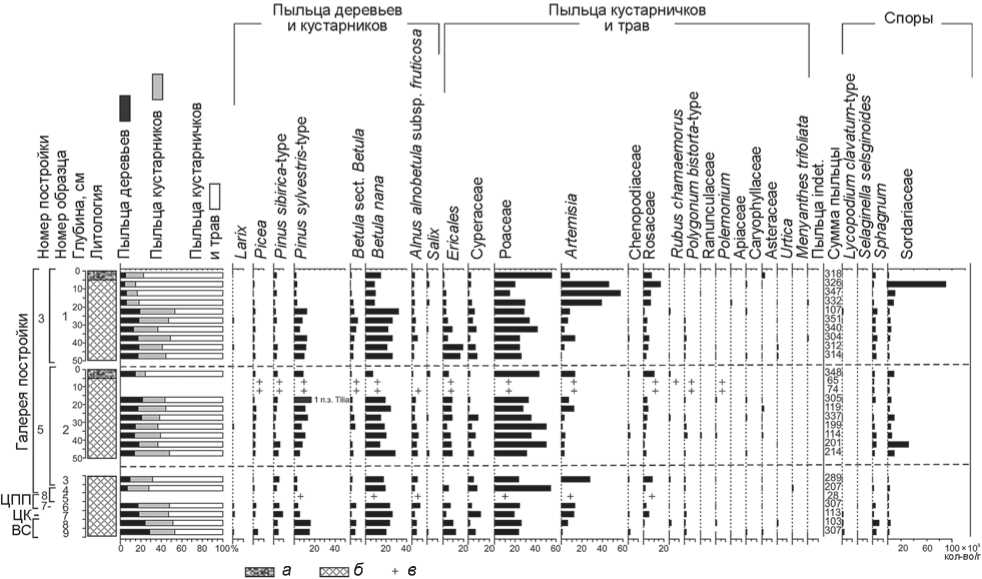

Рис. 3 . Спорово-пыльцевая диаграмма.

а – дерн, б – культурный слой; в – единичная пыльца. ЦПП – центральное пространство постройки, ЦК – центральный коридор, ВС – внешняя стенка.

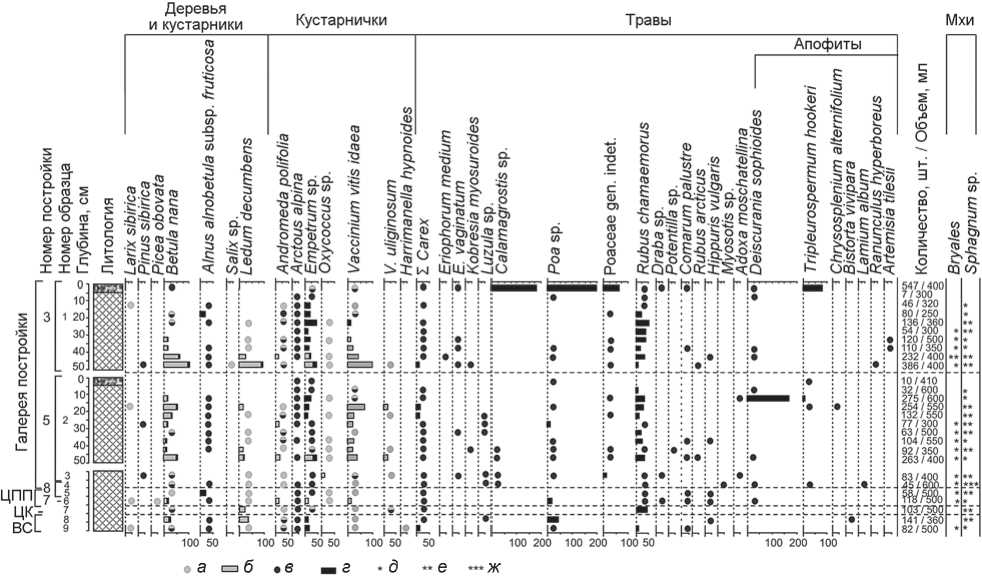

Рис. 4. Состав и содержание растительных макроостатков.

Вегетативные части: а – менее 10 экз., б – более 10 экз.; плоды и семена: в – менее 10 экз., г – более 10 экз.; мхи: д – единично, е – много, ж – обильно. Усл. обозн. к литологии и местам отбора образцов см. рис. 3.

ных и травянистых растений, принятой за 100 %. Содержание спор высших споровых растений и копрофитных грибов приведено в виде концентрации (рис. 3). На диаграмме растительных макроостатков показано абсолютное количество остатков того или иного таксона в исследованном объеме каждого образца (рис. 4).

Результаты археоботанического изучения и обсуждение

По результатам археоботанического изучения существенных различий в таксономическом составе между всеми исследованными образцами не обнаружено; какие-либо специфические особенности в видовом составе микро- и макроостатков из различных хозяйственно-функциональных частей построек городища на данном этапе не выявлены. Идентифицированные таксоны пыльцы и макроостатков кустарников, кустарничков и трав соответствуют современной флоре Ямала [Полуостров Ямал…, 2006].

Полученные спорово-пыльцевые спектры и комплексы макроостатков растений характеризуют растительно сть южных кустарниковых тундр: осоково-злаковые сообщества с тундровым разнотравьем, травяно-кустарничковые ассоциации, заросли карликовой березки и ив с участием ольховника, группировки полыни и трехреберника на незадернованных субстратах речных склонов, торфяно-болотные сообщества из осок, багульника, верескоцветных кустарничков, морошки, пушицы и сфагновых мхов. Такое многообразие и в настоящее время наблюдается в окрестностях городища. Подобные тундровые растительные сообщества были реконструированы на основе палинологических данных из отложений археологических памятников Ярте VI (XI–XII вв. н.э.) и Тиутей-Сале-1 (верхний культурный слой датируется XII–XIV вв. н.э.), расположенных северо-западнее городища Бухта Находка [Панова, 1998, 2008; Anderson et al., 2019, р. 13–15].

В полученных спорово-пыльцевых спектрах выявлено высокое содержание пыльцы мятликовых (Poaceae), карликовой березки (Betula nana) и верескоцветных кустарничков (Ericales). В комплексах макроостатков растений последние два таксона вместе с Sphagnum sp. представлены также обильно, а мятликовые – единичными экземплярами (см. рис. 3, 4). Как было выяснено в процессе изучения конструкции наружных и внутренних стен построек, пространство между двух рядов вертикальных жердей, брусьев, бревен и плах заполнялось торфо-дерновыми брикетами, мусором, щепой [Кардаш, 2011, с. 21]. Скорее всего, выявленный состав спорово-пыльцевых спектров и комплексов макроостатков отражает растительные сообщества, существовавшие во время строительства городка; для заполнения внутреннего пространства стен использовали дерн травяно-мохово-кустарничковых тундр. Заметную разницу между количеством пыльцы и макроостатков мятликовых можно объяснить тем, что дома строили в середине лета. В это время уже закончилось цветение дикорастущих злаков и осок; большая часть пыльцевого дождя осела на поверхности, а зерновки злаков и орешки осок еще не достигли технической зрелости, в результате чего практически не сохранились.

Из многообразия обнаруженных макроостатков можно выделить группу пищевых дикорастущих растений (морошка, княженика, водяника, брусника, голубика, клюква). Ее доля составляет более 22 % от общего количества макроостатков (см. таблицу ). Сходные данные были получены при изучении культурного слоя Надымского городка (см. таблицу ). При этом видовое разнообразие пищевых растений там выше, представлены не только гипоарктические виды, но и рябина ( Sorbus aucuparia ), черемуха ( Padus padus ) [Korona, 2015, р. 194]. В Полуйском мысовом городке на долю остатков данной группы приходится ок. 16 % (см. таблицу ). В рацион аборигенного населения всех трех городков входили плоды съедобных дикорастущих растений, но собирательство не являлось значимой поддержкой в структуре питания.

В образцах с городища Бухта Находка пыльца и макроостатки культурных растений не обнаружены (см. рис. 3, 4). Пыльцевые зерна этих растений также отсутствуют в образцах из городков Ярте VI и Тиу-тей-Сале-1 [Панова, 1998, 2008; Anderson et al., 2019, р. 13–15]. Макроостатки данной группы не найдены и в Надымском городке (см. таблицу ), а в Полуйском обнаружено лишь два фрагмента зерновок овса ( Avena cf. sativa ) [Корона, 2013, с. 368; Korona, 2015, р. 195], что, вероятно, связано с близостью русских поселений.

Следует выделить группу условно сорных растений, а именно апофитов, которые активно распространяются на территории, измененной хозяйственной деятельностью человека, но при этом сохраняют прочную позицию в местной флоре. Они составляют менее 8 % от общего количества найденных макроостатков (см. таблицу ). В ряде образцов обнаружены семена змеевика живородящего ( Bistorta vivipara ), лютика гиперборейского ( Ranunculus hyperboreus ) и селезеночника обыкновенного ( Chrysosplenium alternifolium ) – типичных тундровых растений задернованных субстратов, произрастающих в лугово-кустарниковых сообществах в долинах рек, на сырых лугах и тундровых луговинах. К таксонам незадер-нованных субстратов в тундре, в т.ч. береговых обнажений, осыпей и аллювиальных песчано-галечных наносов, отнесены семена дескурании софиевид-ной ( Deiscurania sophioides ), трехреберника Гукера ( Tripleurospermum hookeri ) и полыни Телезиуса ( Artemisia telesii ). В палиноспектрах обильна пыльца Artemisia sp., встречаются пыльцевые зерна астровых (Asteraceae), преимущественно морфологической группы Matricaria -type, в которую включен и род Tripleurospermum . При антропогенной нагрузке на растительность указанные выше растения становятся тундровыми рудералами, расселяются во вторичных сообществах на участках с нарушенным почвенным покровом, растут на мусорных местах, около жилых построек, по дорожкам и тропам [Дорогостай-ская, 1972, с. 103, 105, 114, 132, 145; Секретарева, 2004, с. 75, 102]. В образце № 4 из галереи постройки 8 обнаружены единичные семена яснотки белой ( Lamium album ) – неморально-бореального вида лесов умеренной зоны Северного полушария. Вероятно, этот вид был занесен в тундру человеком и в настоящее время изредка встречается в ивняках, на разно-

Количество таксонов и их макроостатков в культурных слоях археологических памятников Субарктики Западной Сибири

|

Группа растений |

Городище Бухта Находка (XIII – начало XIV в. н.э.) |

Надымский городок [Korona, 2015] (середина XV – начало XVIII в. н.э.) |

Полуйский мысовой городок [Корона, 2013] (конец XVI – начало XVIII в. н.э.) |

|||

|

Таксоны |

Макроостатки |

Таксоны |

Макроостатки |

Таксоны |

Макроостатки |

|

|

Культурные |

– |

– |

– |

– |

1 |

2/0,01 |

|

Дикорастущие пищевые, в т.ч. |

7 |

817/22,4 |

9 |

1 574/22,5 |

7 |

2 893/15,8 |

|

водяника ( Empetrum sp.) |

1 |

266/7,3 |

1 |

24/0,3 |

1 |

2 036/11,1 |

|

морошка ( Rubus chamaemorus ) |

1 |

507/13,9 |

1 |

857/12,2 |

1 |

690/3,8 |

|

Сорные, в т.ч. апофиты |

7 |

285/7,8 |

10 |

4 335/61,8 |

17 |

13 939/76,1 |

|

Другие |

32 |

2 548/69,8 |

26 |

1 099/15,7 |

17 |

1 491/8,1 |

|

Всего |

46 |

3 650/100 |

45 |

7 008/100 |

42 |

18 325/100 |

Примечание. В числителе абсолютное количество, в знаменателе – процентное содержание.

травных лугах по склонам коренного берега Обской губы, доходя по долинам рек до 69º с.ш. [Полуостров Ямал…, 2006, с. 48; Говорухин, 1937, с. 433].

Доля семян сорных растений в Надымском и По-луйском городках составила 62 и 76 % соответственно (см. таблицу ). Наиболее обильно представлены крапива двудомная ( Urtica dioica ), марь белая ( Chenopodium album ) и яснотка белая [Корона, 2013, с. 369; Korona, 2015, р. 195]. Эти виды в условиях Крайнего Севера часто встречаются на рудеральных местообитаниях с хорошо удобренными почвами, около жилья и по обочинам троп и дорог [Дорогостайская, 1972, с. 89, 94, 132].

Видовой состав и количество макроостатков сорных растений на трех археологических памятниках Субарктики Западной Сибири отражают разную степень антропогенной нагрузки на окружающую их растительность. В ближайших к городищу Бухта Находка окрестностях в результате хозяйственной деятельности, связанной преимущественно с использованием дерновомохового слоя при строительстве городка, была нарушена целостность растительного покрова. Вследствие этого вблизи поселения появились тундровые растения, способные активно заселять незадернованные субстраты. Население Надымского и Полуйского городков оказывало более существенное влияние на окружающую растительность, что привело к широкому распространению типичных рудеральных сорняков как на территории самих поселений, так и в окрестностях.

В изученных образцах из культурного слоя городища Бухт а Находка определены в небольшом количестве микро- и макроостатки древесных пород (см. рис. 3, 4). Обнаружены единичные пыльцевые зерна, устьица хвоинок и укороченные побеги лиственницы. Ксилотомический анализ образцов археологической древесины из развалин построек показал, что при строительстве использовалась именно лиственница сибирская ( Larix sibirica ) [Сидорова и др., 2017, с. 77]. Согласно порубочным датам, постройки 5 и 3 были сооружены не ранее 1233 и 1235 гг. соответственно [Там же; Sidorova et al., 2017, р. 149–151]. Это указывает на одновременное возведение и функционирование данных жилищ.

Согласно палеоклиматическим реконструкциям, выполненным по образцам субфоссильной древесины из аллювиальных отложений рек п-ова Ямал в пределах от 67º до 68º с.ш., в XI–XIII вв. н.э. средняя температура летнего периода держалась стабильно выше среднего [Хантемиров, 1999, с. 188–189]. Это способствовало произрастанию лиственничных редколесий в южной части полуострова, возможно в непосредственной близости от городища Бухта Находка. В то же время не исключена транспортировка к месту строительства лиственничных бревен из долин более крупных рек Хадытаяха, Ядаяходаяха, Большая и Ма- лая Харутта, где и в настоящее время встречаются островки деградирующих лиственничных редколесий [Полуостров Ямал…, 2006, c. 198].

В палиноспектрах содержание пыльцы ели ( Picea sp.) и березы древовидной формы ( Betula sect. Betula ) не превышает 5 и 10 % соответственно. В комплексах макроостатков растений найдены лишь несколько фрагментов бересты и один – хвоинки ели ( Picea obovta ). В настоящее время эти растения в окрестностях археологического памятника не произрастают. Береза извилистая ( Betula tortuosa ), которая включается в группу древовидных форм, и ель сибирская ( Picea obovta ) изредка встречаются в составе лиственничных редколесий на юге п-ова Ямал [Там же]. В сборах субфоссильной древесины доля ели сибирской небольшая (ок. 5 % от общего количества спилов ископаемой древесины), береза представлена единично [Хантемиров, 1999, с. 186]. Это также свидетельствует о небольшом распространении данных древесных пород в историческое время.

В комплексах макроостатков растений обнаружены фрагменты скорлупы семян (орешков) сосны сибирской, в палиноспектрах доля пыльцы Pinus sibirica -type и Pinus sylvestris -type составляет 5–15 %. При изучении субрецентных спорово-пыльцевых спектров современных растительных сообществ в южных субарктических тундрах п-ова Ямал было показано, что пыльца сосен является постоянным дальнезаносным компонентом, и ее содержание обычно не превышает 20 %. Макроостатки древесных пород в субрецентных комплексах зональных растительных сообществ не обнаружены [Лаптева и др., 2013]. Вероятно, пыльца сосен, обнаруженная в образцах с городища Бухта Находка, была занесена внутрь закрытых построек после оседания пыльцевого дождя на дневную поверхность дерновомохового слоя, который затем использовался в строительстве. Единичные фрагменты скорлупы семян сосны сибирской не могут свидетельствовать о произрастании данной древесной породы в окрестностях поселения. Эти находки скорее указывают на торговые связи его жителей с населением лесотундровой или таежной зоны Западной Сибири, которое орешки употребляет в пищу и в настоящее время. Подобные контакты подтверждаются и наличием в культурном слое городища костей таких преимущественно лесных животных, как бобр ( Castor fiber ) и соболь ( Martes zibellina ) [Историческая экология…, 2013, с. 255–256].

Следует отметить обилие вегетативных частей сфагновых мхов (Sphagnum sp.) при небольшом количестве остатков зеленых мхов (Bryales) в большинстве изученных образцов. Эти мхи являются неотъемлемым компонентом напочвенного покрова тундр. Как было упомянуто выше, при строительстве городка внутреннее пространство стен построек заполняли торфо-дерновыми брикетами. Использование сфаг- новых мхов способствовало увеличению теплоизоляции и поддержанию микроклимата за счет впитывания излишней влаги. Возможно, население городка использовало сфагновые мхи в быту в качестве гигроскопичного материала, а также при изготовлении небольших веревочек (фрагмент такой веревочки был обнаружен в образце № 5 из центрального пространства постройки 8).

Практически во всех полученных спорово-пыльцевых спектрах встречены разнообразные споры грибов сем. Sordariaceae (см. рис. 3). Виды грибов данной таксономической группы являются преимущественно облигатными копротрофами, которые в процессе своей жизнедеятельности используют органические вещества из экскрементов животных, в основном травоядных, но также собак и человека [Прохоров, Ар-менская, 2001]. В замороженном культурном слое городища Бухта Находка были обнаружены копролиты собак и человека.

Заключение

В результате археоботанического изучения верхней части культурного слоя городища Бухта Находка были определены пыльца и споры, вегетативные части, плоды и семена дикорастущих растений современной флоры п-ова Ямал. Существенных различий или характерных особенностей в таксономическом составе микро- и макроостатков различных функциональнохозяйственных частей городка не выявлено.

Обилие пыльцы и остатков вегетативных частей растений в культурном слое внутри конструкций подтвердило ранее сделанное в результате археологических раскопок предположение об использовании торфо-дерновых брикетов при строительстве городка. Выявленный таксономический состав микро- и ма-кроо статков характеризует травяно-мохово-кустарничковые тундры. Скорее всего, торфяно-дерновые брикеты получали при снятии слоя дерна именно в таких широко распространенных тундровых сообществах.

Деятельность доненецкого аборигенного населения привела к антропогенной трансформации растительного покрова тундр на территории городка и в непосредственной близости от него. В результате нарушения целостности почвенного покрова в период строительства и функционирования поселения в окрестностях и на поверхности самих конструкций активно расселялись растения незадернованных субстратов. Позднее, при восстановлении дернового слоя, в прилегающих к городку сообществах распространились тундровые рудералы. Впоследствии, после окончания функционирования поселения, сформировался вторично задернованный напочвенный покров из дикорастущих злаков, осок и разнотравья, который на территории городища уже отличался от естественных сообществ тундры.

Разнообразие остатков дикорастущих пищевых растений свидетельствует об использовании жителями поселения ме стных растительных ресурсов. Небольшое количество семян этих растений может быть связано с тем, что городок заселялся преимущественно в холодное время. Остатков культурных растений в процессе исследования не обнаружено. Это подтверждает существующее мнение о том, что до-ненецкое население еще не было знакомо с растениями данной группы и/или не использовало их плоды и семена.

Таким образом, в XIII – начале XIV в. н.э. в субарктических тундрах п-ова Ямал функционировал городок сихиртя – аборигенного доненецкого населения. Жители в результате своей хозяйственной деятельности с момента основания и в период функционирования поселения в той или иной степени трансформировали окружающие растительные сообщества. Оценить степень антропогенного воздействия аборигенного населения на тундровые сообщества Субарктики Западной Сибири в первой половине II тыс. н.э. будет возможно только при проведении дальнейших детальных археоботанических исследований культурных слоев уже известных или новых археологических памятников, синхронных городищу Бухта Находка.

Исследование выполнено в рамках государственных заданий Сургутского государственного университета (проект № 2023-227-18) и Института экологии растений и животных УрО РАН (тема № 122021000095-0).