Результаты краниологического изучения палеоантропологических материалов из пещеры у села Хатыстыр Республики Саха (Якутия)

Автор: Моисеев В.Г., Зубова А.В., Боескоров Г.Г., Такасэ К., Степанов А.Д., Чикишева Т.А., Дьяконов В.М., Алексеев А.Н., Щелчкова М.В., Томшин М.Д., Кербс Е.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты исследования краниологических материалов раннеголоценового времени, обнаруженных в пещере у с. Хатыстыр (Якутия) в 1962 г. Для черепа мужчины, погребенного в пещере, были получены измерения восьми признаков. На их основании был сделан дискриминантный канонический анализ с использованием индивидуальных данных по 14 древним выборкам с территории Сибири и Дальнего Востока, рассчитана матрица евклидовых расстояний между сравниваемыми группами, и выполнена их кластеризация при помощи генерализованного алгоритма метода k-средних. Результаты статистического анализа показали наибольшее сходство хатыстырского человека с носителями серовской культуры Прибайкалья и неолитическим населением Барабинской лесостепи. Это, в свою очередь, позволило сделать вывод о том, что хатыстырский человек был тесно связан с наиболее ранней волной заселения Северной Азии в верхнепалеолитическое время. Также они позволили говорить о том, что присутствие родственного хатыстырцу компонента, ассимилированного представителями более позднего населения, проявляется и в других районах северо-востока Азии, вплоть до Сахалина, но отсутствует в составе неолитического населения Приморья и у носителей древнекорякской и древнеберингоморской культур. На основании результатов сравнения характеристик хатыстырского человека с поздненеолитическими носителями ымыяхтахской культуры Якутии из могильника Диринг-Юрях был сделан вывод об отсутствии популяционной преемственности между ранне- и среднеголоценовым населением этого региона. Серия из Диринг-Юряха не проявляет сходства ни с одной из привлеченных для анализа групп и, вероятнее всего, представляет собой популяционный изолят.

Ранний голоцен, якутия, краниометрия, заселение северной евразии, палеогенетика, хатыстыр

Короткий адрес: https://sciup.org/145146865

IDR: 145146865 | УДК: 572.71 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.142-152

Текст научной статьи Результаты краниологического изучения палеоантропологических материалов из пещеры у села Хатыстыр Республики Саха (Якутия)

Антропологические находки раннего голоцена в Северной Евразии большая редкость. Каждая из них является предметом пристального внимания археологов и антропологов. В данной работе мы представляем первые результаты изучения одной из таких находок, обнаруженной в 1962 г. десятником Алданского леспромхоза А. Ивановым в пещере неподалеку от с. Хатыстыр Алданского р-на Республики Саха (Якутия). Пещера находится на правом берегу р. Алдан, в 2 км от с. Ха-тыстыр (58°55′07″ с.ш., 125°10′25″ в.д.; рис. 1) и представляет собой известковую каверну, образовавшуюся на месте глубокой трещины. Обнаруженный в ней скелет лежал на полу недалеко от входа, возле стены.

Рядом находились остатки костра. В глубине пещеры было обнаружено скопление ко стей медведя, волка и лисицы [Русанов, 1976, c. 127]. Позднее среди собранных там костных остатков животных Г.Г. Боеско-ровым были определены кости бурого медведя Ursus arctos L. и домашней собаки Canis familiaris L .

Первоначальное обследование скелета выполнялось сотрудниками уголовного розыска и, по их просьбе, геологом Б.С. Русановым. Затем пещеру и костяк осмотрели археологи Ю.А. Мочанов и С.А. Федосеева, которые признали находку современной. На этом ее изучение было прекращено. Скелет передали в Геологический музей Якутского филиала АН СССР (ныне Геологический музей (ГМ ИГАБМ) Института геологии алмаза и благородных металлов СО

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования черепа хатыстырского человека и костей животных, обнаруженных в пещере

|

Лабораторный код |

Материал образца |

δ13C, ‰ (мас.) |

δ15N, ‰ (мас.) |

δ13C, ‰ (АМС) |

Данные с коррекцией δ13C |

|

|

14C-дата, л.н. |

Процент современного коллагена |

|||||

|

IAAA-170069 |

Кость черепа человека |

–20,0 |

11,3 |

23,00 ± 0,17 |

9 010 ± 30 |

32,58 ± 0,14 |

|

IAAA-183037 |

Бедренная кость бурого медведя |

–18,3 |

6,12 |

17,79 ± 0,19 |

8 560 ± 30 |

34,43 ± 0,15 |

|

IAAA-183038 |

Плечевая кость бурого медведя |

–18,7 |

5,83 |

18,30 ± 0,18 |

8 660 ± 30 |

34,03 ± 0,14 |

|

IAAA-183039 |

Череп собаки |

–20,4 |

8,37 |

20,73 ± 0,18 |

8 980 ± 30 |

32,68 ± 0,14 |

|

IAAA-183040 |

Бедренная кость собаки |

–19,6 |

7,73 |

18,75 ± 0,16 |

8 790 ± 30 |

33,46 ± 0,14 |

Рис. 1. Географическое положение погребения у с. Хатыстыр.

РАН). Однако часть костей была взята Б.С. Русановым для радиоуглеродного датирования, выполненного в 1970-х гг. Результаты показали большую древность костяка (9 800 л.н.), что делало его на тот момент древнейшей находкой на территории не только Якутии, но и Восточной Сибири в целом. Но, к сожалению, эти данные были опубликованы только в одном научно-популярном издании [Там же, с. 128] и не привлекли внимания исследователей.

В 2017 г. фрагмент ко сти черепа хатыстырского человека вместе с некоторыми другими остеологическими материалами из ГМ ИГАБМ СО РАН был передан в Институт ускорительного анализа в Японии (Institute of Accelerator Analysis Ltd.) для радиоуглеродного датирования методом ускорительной масс-спектрометрии. Была получена дата 9 010 ± 30 л.н. (табл. 1), калиброванный календарный интервал которой укладывается в довольно узкий хронологический

отрезок 8291–8206 гг. до н.э. (94,4 %) внутри диапазона для ±2σ (95,4 %) 8291–8022 гг. до н.э. (OxCal 4.4). По ко стям животных, собранных в Хатыстырской пещере, в той же лаборатории были определены четыре радиоуглеродные даты (табл. 1). Все они находятся в «календарном» интервале 10,2–9,5 тыс. л.н., что соответствует раннему этапу сумнагинской мезолитической культуры, датируемой 9 400–5 900 л.н. (10 700–6 800 кал. л.н.) [История Якутии, 2020, с. 478]. Полученные результаты подтвердили большую древность останков хатыстырского человека и необходимость их дальнейшего изучения.

Материалы и методы

На основании размера угла седалищной вырезки и общей формы тазовой кости пол индивида из Хатысты-ра определен как мужской. Состояние ушковидной поверхности и тазового симфиза, степень зарастания швов черепа и стертость моляров нижней челюсти в комплексе позволяют предполагать возраст хаты-стырского человека в пределах 35–45 лет.

Обсуждаемый краниологический материал представлен поврежденными костями мозгового отдела черепа и нижней челюстью (рис. 2). Неполная сохранность черепа (основание и лицевой скелет отсутствуют) ограничила количество используемых краниометрических признаков. Всего измерено 10 показателей (табл. 2). Измерения выполнялись по стандартной методике Р. Мартина в модификации В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца [1964]. На основании восьми признаков был проведен межгрупповой сравнительный анализ при помощи нескольких статистических методов. На первом его этапе для реконструкции основных направлений популяционной динамики на территории Сибири и Дальнего Востока и положения хатыстырского человека в этой системе был выполнен дискриминантный канонический анализ. По его результатам на основании усредненных значений нескольких первых канонических векторов (КВ) мы рассчитали евклидовы расстояния между ин-

0 2 cм

Рис. 2. Череп и нижняя челюсть хатыстырского человека.

дивидом из Хатыстыра и группами, привлеченными для сравнения. Затем на основании матрицы евклидовых расстояний была выполнена кластеризация сравниваемых групп при помощи генерализованного алгоритма метода k-средних с применением модуля Generalized EM and K-means clustering analysis [Generalized EM…]. Использование для кластерного анализа значений координат по КВ вместо исходных признаков позволило, с одной стороны, учесть соотношение внутригрупповой и межгрупповой изменчивости при определении положения каждой из сравниваемых групп, а с другой – уменьшить влияние на получаемый результат случайных колебаний величин размеров черепа, что достигается путем исключения из расчетов последних векторов, координаты по которым в наибольшей степени зависят от стохастических процессов.

Все расчеты выполнялись в программе Statistica for Windows v. 8.0. В качестве сравнительных привлечены индивидуальные данные по 14 мужским древним сериям с территории Сибири, Российского Дальнего Востока и Японского архипелага (табл. 2). Поскольку в публикациях данные по ряду признаков отсутствуют, были произведены необходимые измерения доступных нам черепов.

Результаты

Морфологическая характеристика черепа. Плохая сохранность черепа не позволяет полностью охаракте- ризовать краниологический облик индивида. Можно говорить о том, что мозговая коробка относительно длинная [Алексеев, Дебец, 1964, табл. 6] (продольный диаметр находится на границе средних и больших значений), с выпуклой, очень узкой в месте наименьшего сужения и узкой в коронарной части лобной костью. Теменные кости средней длины, средне изогнуты в сагиттальном направлении.

Результаты дискриминантного канонического анализа. Первые два вектора описывают 66 % общей изменчивости (табл. 3). Первый КВ дифференцирует серии с крупными размерами лобной дуги и лобной хорды и малыми теменными (отрицательные значения вектора) от групп с противоположным сочетанием признаков (положительные значения). На его отрицательном полюсе находится серия из могильника Диринг-Юрях, положительный формируют древние группы Японского архипелага. При этом серия из Диринг-Юряха занимает заметно более изолированное положение, чем японские. Череп из Хатыстыра находится вблизи нулевых значений I КВ (рис. 3).

Второй КВ (18 % общей изменчивости) делит серии прежде всего по наименьшей ширине лба. Наиболее широкой лобной костью характеризуется серия из Диринг-Юряха (положительный полюс вектора), наиболее узкой – индивид из Хатыстыра (отрицательный полюс вектора). Самыми близкими к последнему по данному показателю являются носители глазков-ской и серовской культур Прибайкалья и неолити-

Таблица 2. Краниометрическая характеристика хатыстырского человека и серий, привлеченных для сравнения

|

X X о 1— о Т |

го с го __ ш т го - т со ст Ч О о Я “ О о Ч g ° н 5 ° S СО FT го го q ГО х ? s Q О) ГО FT ГО

ТС Ю га т - п т Ч ю q Ч > Го q 5 О q I с го го О го с* ф ф х о ф Е ф ф го s s хох * g g х S | ° * га га * ГО Ф го о ° х о ^ х ф х о s х о Го х ш ш х ЦТ А Ь Ь £ Ь TH eL х Н hi eL eL |

|

. ГО х * X X 3 £ • со ГО X |

S CM S g ? ; : £ S' 8 £ 11 ; ; ill ; ^ 05 о - о О CM |

|

$ £ Ф ч Н х н X СМ |

S tL 2 2^2 2 о T, 2 ^-2 2 2 CM 2 $ 2 2^2 Я Я J S' CM CM CM ^ Я 5 £ * о g CM S § CM £ $ £ V- CM T- T- CM CM CO 2 ^ |

|

i £ о X тс о ГО СО ГО |

g 8 ~ G § g S G. X G g E g g? И- 8 g $ £ g g 8 8 ? S G A 4- 0Э ° g ° g О (О СО" гага? ? ^ га- О о |

|

тс го X 10 ГО со СМ |

Ю Ста СМ СМ СМ 2га Ста И- S 8 8 8 s $ ^ J 8 G $ Я Я --8g - 8 8 8 £ 8 5 § |

|

ci 6 _ го c\j Cl О 10 . . с Q щ “ ^ X ^ Д О о Ь со со s |

СО СМСМСОЮ СМ 2 2 Я ^ LO —• -—га -—га -—га -—га — _ V4 LQ — — —' Я s § s 8 $ 8 8 Ей 5 3 £ § z £ 3^8888 8^gg 8™™ |

|

тс го го 8 О) СМ |

2- — 2- 2- — ^ СМ^СО ^ СМ 2 ^ ^ ^ ° СМ Ю Ю Ю СО ст 00 - Ч a G G G А А 3 8 8 °. G < G G o’ S 5 8 о 8 ° 8 |

|

1 ТС s и ® £ I.S о § | ^ |

га ~ СМ га - га - га - Ь~ 0 G X Р Ф G Ф Ф G 8 G X ? 8 Ч Й о S' G см о 3 Ч N Ч g 8 о ^8 S - - ? G - S 8 £ ?! 2 £ £ |

|

05 о « га . . го о о □э го го го Й^2 |

ю о g ? Е А см со |

|

Го = S ГО тс х 9 о> | а |

£ Е <7 <7 § g <7 £ 9 § g Е § € ОТО со ^ „ Ш Ч см 8 g 5 G со G 8 8 g g g 3 05 О) 05 |

|

О X Ь CL X 0 ГО s |

2га X 2га 2га 2га 2- — 2- 2- — 2 со Р ю ю СМ ^2 СМ со н см см 2 - 05- £ 05" К К ю £ ^ 2 ^ 2 - £ СО 2 СО СО ® со и CM S т- g со и ^ со со |

|

тс X ф О |

А го х ' фГО 5 го оо — со X га Т Й е о ° I щ £ Гош Н a Igo ! 82 J| и р И- п &~ й hh £ Не Я |s° й Н и ^ я Ц । н Н й Цзе гайх^о'ё^нГ^нё У^хГО^УА^’^гоЭ^^тсо. js о i - т го^фет-хЕхесм^Е XmmXoxQ-QOQxmX-gs S О ^ тОхшцОфОоо гаттхо-ф^^о— xcq_— ^ti х X ю о ^ч-офЮо-хффсоф — X С О ш К ct .о ОО 5 Ч ф Ct Т I |

Таблица 3. Коэффициенты корреляции между исходными признаками и значениями первых трех КВ

|

Признак |

С хатыстырским человеком |

Без него |

||||

|

I КВ |

II КВ |

III КВ |

I КВ |

II КВ |

III КВ |

|

|

1. Продольный диаметр |

–0,394 |

–0,177 |

0,490 |

–0,393 |

–0,186 |

–0,499 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

0,227 |

0,643 |

–0,020 |

0,222 |

0,597 |

0,034 |

|

10. Наибольшая ширина лба |

–0,087 |

0,048 |

–0,318 |

–0,091 |

–0,029 |

0,314 |

|

SubNB : 29. Высота продольного изгиба лба |

–0,322 |

0,421 |

0,434 |

–0,330 |

0,383 |

– 0,429 |

|

29. Лобная хорда |

–0,820 |

0,158 |

0,163 |

–0,822 |

0,139 |

–0,161 |

|

26. Лобная дуга |

–0,436 |

0,445 |

0,091 |

–0,441 |

0,428 |

–0,080 |

|

30. Теменная хорда |

0,665 |

–0,240 |

0,252 |

0,666 |

–0,252 |

–0,260 |

|

27. Теменная дуга |

0,711 |

–0,235 |

0,281 |

0,713 |

–0,235 |

–0,287 |

|

Доля общей изменчивости, % |

48,0 |

17,9 |

14,8 |

49,0 |

16,6 |

15,1 |

Примечание. Жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, значимые при p < 0,05.

Рис. 3. Расположение хатыстырского человека и 14 серий, привлеченных для сравнения, в пространстве первых двух канонических векторов.

2,0

1,5

Диринг-Юрях

О

1,0

ческое население Барабинской лесостепи. Так же, как в случае I КВ, серия из Диринг-Юряха на фоне остальных выглядит явным аутлайером. Разрыв между ней и самой близкой древнекорякской группой составляет 27 % общей вариабельности значений координат по II КВ.

Поскольку хатыстырский человек, характеризующийся крайне малым значением наименьшей ширины лба, формирует один из полюсов вектора, возник вопрос об оценке степени зависимости направления изменчивости, описываемого II КВ, от его индивидуальной морфологической специфики. Для выяснения этого вопроса мы провели повторный анализ, исключив индивида из Хаты-стыра. Как видно из табл. 3, величина изменчивости, описываемая первыми тремя векторами, и коэффициенты корреляции исходных признаков со значениями КВ изменяются незначительно. Наименьшая ширина лба по-прежнему является наиболее значимым признаком для II КВ. Даже если крайне малая ее величина и является индивидуальной особенностью хатыстырского человека, она существенно не искажает выявляемые на популяционном уровне взаимосвязи между признаками.

Для более детального рассмотрения связей между группами мы исключили из анализа очевидных аутлайеров – серии из могильника Ди-ринг-Юрях и с Японского архипелага. Дифференциация групп, наблюдаемая в пространстве первых двух КВ, в целом соответствует их географической локализации (рис. 4). Так, I КВ отделяет от остальных единственную арктическую

0,5

m

О

-1,0

-1,5

-2,0

2,0

1,5

1,0

0,5

со

Ьё

о

-0,5

-1,0

-1 5

Мыс Братьев

Уэлен q О

Черепаха-13 Охотцы О

Бойсмана-2

О Сусуя

О

Неолит Алтая Q q

Моха

С^овцы

Глазковцы

О

Хатыстыр

-3

-2

О

I КВ

Эпидзёмон

О

Дзёмон

Неолит Барабы

Бойсмана-2 О

Мыс Братьев О

Черепаха-13 Мохэ О О

Неолит Барабы

° СУ=У” Охотцы

° О Уэлен О Неолит Алтая О

Хатыстыр Серовцы О

О Глазковцы

-1,2 -0,8 -0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6

I КВ

Рис. 4. Расположение хатыстырского человека и 11 серий, привлеченных для сравнения, в пространстве первых двух канонических векторов.

серию из могильника Уэлен, находящуюся на положительном полюсе. Ее отрыв от ближайшей серии охотской культуры составляет ок. 39 % общей изменчиво сти значений координат по I КВ. Отрицательный полюс формируют неолитическое население Барабинской лесостепи, предгорий Алтая и инди-

Таблица 4. Коэффициенты корреляции между исходными признаками и значениями первых трех КВ после исключения групп Японского архипелага и серии из могильника Диринг-Юрях

|

Признак |

I КВ |

II КВ |

III КВ |

|

1. Продольный диаметр |

0,084 |

0,748 |

–0,355 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

0,421 |

0,043 |

0,311 |

|

10. Наибольшая ширина лба |

–0,320 |

0,305 |

0,100 |

|

SubNB : 29. Высота продольно- |

|||

|

го изгиба лба |

0,522 |

0,261 |

–0,134 |

|

29. Лобная хорда |

0,170 |

0,067 |

–0,751 |

|

26. Лобная дуга |

0,326 |

–0,149 |

–0,210 |

|

30. Теменная хорда |

0,013 |

0,571 |

0,338 |

|

27. Теменная дуга |

0,113 |

0,326 |

0,417 |

|

Доля общей изменчивости, % |

0,370 |

0,226 |

0,157 |

Примечание. Жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, значимые при p < 0,05.

вид из Хатыстыра. Морфологически они характеризуются сравнительно выпуклыми лобными ко стями, малыми величинами наименьшей ширины лба и, напротив, большими значениями его максимальной ширины (табл. 4).

Положительный полюс II КВ формирует серия из Бойсмана-2. Вместе с ней в зоне положительных значений находятся материковые дальнево сточные группы, а именно древнекорякская, янковская и мо-хэская. Для них характерно сочетание большого продольного диаметра черепной коробки и удлиненных в сагиттальном направлении теменных костей. В зоне отрицательных значений локализуются прибайкальские серии серовской и глазковской культур с противоположным сочетанием признаков.

В пространстве обоих КВ хатыстырский человек демонстрирует еще более выраженное сходство с населением Алтая, Барабинской лесостепи и Прибайкалья, чем это наблюдалось в предыдущем варианте анализа (рис. 4).

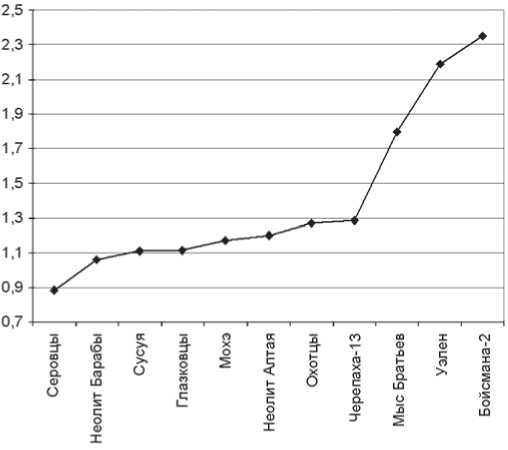

Результаты анализа матрицы евклидовых расстояний и кластерного анализа. На основе усредненных по сериям значений первых трех КВ, на которые приходится 77 % общей изменчивости, была рассчитана матрица евклидовых расстояний между хатыстырским человеком и сравниваемыми группами (табл. 5). Ближайшее сходство индивида наблюдается с но сителями серовской культуры При-

Таблица 5. Матрица евклидовых расстояний между хатыстырским человеком и сериями, привлеченными для сравнения

В качестве алгоритма для кластеризации евклидовых расстояний мы использовали генерализованный метод k-средних, суть которого состоит в группировке анализируемых переменных в соответствии с минимальной суммой расстояний между объектами и соответствующими кластерами (k). Этот алгоритм делит набор немаркированных данных на k кластеров и повторяет процесс до тех пор, пока не найдет оптимальную группировку серий. Особенность генерализованного подхода состоит в реализации алгоритма выявления оптимального количества кластеров с применением техники v-кратной перекрестной проверки (v-fold cross validation). В классическом ме-

Рис. 5. Распределение евклидовых расстояний между хатыстыр- ским человеком и сериями, привлеченными для сравнения.

тоде k-средних число кластеров определяется пользователем исходя из общих соображений. В данном случае v = 10.

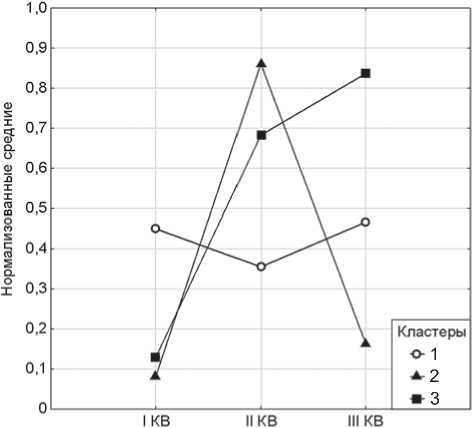

Анализ выявил, что оптимальным для совокупности сравниваемых серий является выделение трех кластеров. В первый, самый многочисленный, попадали все дальневосточные группы, во второй – носители глазковской культуры и неолитическая серия из предгорий Алтая, в третий – хатыстырский человек, серовская группа и неолитическое население Барабинской лесостепи (табл. 6). Судя по распределению средних значений координат каждого из них по первым трем КВ (рис. 6), наиболее специфичны серии, входящие

Таблица 6. Результаты кластеризации сравниваемых групп

|

Серия |

Номер кластера |

I КВ |

II КВ |

III КВ |

Расстояние до центра кластера |

|

Мохэ |

1 |

–0,76 |

–0,58 |

–0,50 |

0,35 |

|

Бойсманская культура |

1 |

–0,83 |

–1,62 |

–1,06 |

0,67 |

|

Охотская культура |

1 |

0,35 |

–0,05 |

–0,13 |

0,23 |

|

Древнекорякская культура |

1 |

–0,14 |

–1,12 |

0,86 |

0,53 |

|

Древнеберингоморская культура |

1 |

1,36 |

0,16 |

0,07 |

0,61 |

|

Сусуйская культура |

1 |

0,08 |

–0,10 |

–0,29 |

0,19 |

|

Янковская культура |

1 |

–0,23 |

–0,76 |

0,17 |

0,18 |

|

Глазковская культура |

2 |

–0,74 |

1,31 |

–0,47 |

0,21 |

|

Неолит Алтая |

2 |

–1,16 |

0,49 |

–0,99 |

0,21 |

|

Хатыстыр |

3 |

–0,81 |

0,39 |

0,15 |

0,23 |

|

Серовская культура |

3 |

–0,57 |

0,99 |

0,76 |

0,24 |

|

Неолит Барабинской лесостепи |

3 |

–1,12 |

–0,24 |

0,95 |

0,29 |

Рис. 6. Сопоставление результатов кластерного и дискриминантного канонического анализа.

в первый кластер, который отличается от остальных по всем трем векторам. Серии, находящиеся во втором и третьем кластерах, дифференцируются преимущественно по III КВ.

Обсуждение

Реконструировать популяционную историю ранних этапов заселения Северо-Восточной Сибири и Российского Дальнего Востока методами классической антропологии сложно. Хотя за последние два десятилетия на территории Якутии известно несколько случаев обнаружения человеческих останков эпох плейстоцена и раннего голоцена, все находки представлены отдельными ко стями посткраниального скелета, фрагментами черепа или изолированными зубами, что не позволяет проводить их прямое сопоставление в рамках какой-либо одной системы морфологических признаков.

В Якутии, кроме хатыстырского человека, на настоящий момент обнаружены один молочный зуб в пещере Хайыргас [Zubova, Stepanov, Kuzmin, 2016], два на Янской стоянке, фрагментированный женский череп на местонахождении Дуванный Яр и серия останков на Жоховской стоянке [Питулько и др., 2015; Пи-тулько, Павлова, 2015; Sikora et al., 2019]. Особняком стоит Маттинское погребение. Первоначально для него была получена дата, относящая его ко времени распространения ымыяхтахской культуры [Зубова и др., 2017], но, как выяснилось, процедура датирования была выполнена некорректно, и по сле проведения новых исследований погребение оказалось одним из древнейших в регионе. На настоящий момент УМС-дата составляет 6 328 ± 81 л.н., калиброванная – 7 267 ± 91 л.н. Доверительный интервал дат (1δ) – 7 175–7 358 л.н., календарный возраст погребения – 5 317 ± 91 лет до н.э. (NSKA-1663, калибровка в программе CalPal). Эти данные подтверждаются другой датой, полученной для Маттинского погребения - 5 940 ± 30 л.н. (Beta-422229) [Kilin? et al., 2021], что в целом относит его к рубежу раннего неолита (сыалахская культура) и мезолита (сумнагинская культура) Якутии.

Динамика о сновных популяционных процессов на интересующей нас территории в последние годы анализировалась преимущественно на основании результатов генетических исследований, для которых морфологическая неполнота находок не является лимитирующим фактором [Sikora et al., 2019; Yu et al., 2020; Kilin? et al., 2021]. Согласно этим исследованиям, для северной части Сибири постулируется наличие генетических сигналов, свидетельствующих о распространении трех волн различного по происхождению населения. Первая волна – появление древних северных сибирцев (Ancient North Siberians – ANS). Она выделена на основании результатов изучения верхнепалеолитических находок со стоянки Яна (Яна 1 и 2); к одной линии с ними относится геном ребенка Мальта 1 [Sikora et al., 2019, p. 184]. Генетический профиль этого населения связан в большей степени не с восточноазиатскими популяциями, а с верхнепалеолитическими охотниками-собирателями Западной Евразии.

Второй крупный эпизод популяционной истории Северной Сибири, датируемый 25–10 тыс. л.н., согласно генетическим данным, связан с заменой древних северных сибирцев генетически отличным населением, названным древними палеосибирцами (Ancient Paleo-Siberians – APS). Около 75 % их генома восточноазиатского происхождения, примерно 25 % унаследовано от генетического кластера, к которому относился индивид Мальта 1. Древние палеосибирцы представлены находками Колыма 1 (Дуванный Яр), Усть-Кяхта 3 из Западного Забайкалья [Yu et al., 2020, p. 1235; Павленок, Зубова, 2019] и демонстрируют высокий уровень генетического сходства с современным аборигенным населением крайнего северо-востока Азии – коряками, ительменами и чукчами. И наконец, третья крупная миграция, начавшаяся ок. 10 тыс. л.н., была связана с расселением т.н. неосибирцев (NeoSiberian – NS), предков большинства современных народов Восточной Сибири.

На основании результатов проведенного анализа краниометрических данных, мы попытались определить место хатыстырского человека относительно трех миграционных волн. Хронологически наиболее близкими к нему являются останки с Жоховской стоянки и местонахождения Дуванный Яр (Колыма 1).

Однако хатыстырский человек ни в одном из вариантов анализа не продемонстрировал сколько-нибудь выраженной тенденции к сближению с древнекорякской группой или серией из Уэлена. Данная линия связей является для него наиболее удаленной, так что близкое родство индивида из Хатыстыра с представителями второй миграционной волны маловероятно.

Хатыстырский человек демонстрирует высокий уровень сходства с неолитическим населением Бара-бинской лесостепи, которое, согласно предыдущим исследованиям, тесно связано с восточноевропейскими охотниками-собирателями [Чикишева, Поздняков, 2021]. У представителей третьей миграционной волны европейский компонент отсутствовал и доминировали комплексы восточного происхождения. Соответственно, ни в составе населения Барабинской лесостепи, ни у индивида из Хатыстыра не могут быть преобладающими генетические компоненты, связанные с этой волной. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что хатыстырский человек, вероятнее всего, принадлежал к популяции, в которой доминировали представители первой, наиболее древней волны заселения Северной Сибири. Основная сложность для точного определения его статуса состоит в том, что морфологическая неполнота находки не позволяет установить соотношение в его краниологических характеристиках признаков, значимых для дифференциации европейских или азиатских групп, которые, по мнению генетиков, принимали участие в формировании древнейшего населения региона.

Заключение

Анализ краниометрических характеристик хатыстыр-ского человека позволяет предполагать его принадлежность к популяции, в составе которой преобладало население, связанное с первой волной заселения Северной Азии. Наибольшее сходство он проявляет с носителями серовской культуры Прибайкалья и неолитическими группами из Барабинской лесостепи, где по одонтологическим данным прослеживается преемственность с верхнепалеолитическим населением Западной Сибири [Зубова, Чикишева, 2015].

Менее выраженные сигналы о возможном присутствии родственного хатыстырскому человеку компонента, ассимилированного представителями более поздних волн расселения, проявляются и на других территориях, вплоть до Сахалина, но нужно отметить практически полное его отсутствие у неолитического населения Приморья и носителей древнекорякской и древнеберингоморской культур.

Сравнение индивида из Хатыстыра с поздненеолитическими но сителями ымыяхтахской культуры Якутии позволяет говорить об отсутствии популяци- онной преемственности между ранне- и среднеголоценовым населением этого региона. Вероятно, серия из Диринг-Юряха представляет собой популяционный изолят, поскольку по использованным для анализа признакам не проявляет сходства не только с хаты-стырским человеком и родственными ему группами, по некоторым показателям занимая максимально удаленное от них положение, но и ни с одной из привлеченных для сравнения серий.

Несмотря на ограниченное количество доступных для статистического анализа краниологических параметров, полученные нами результаты соответствуют результатам генетических исследований. В качестве частных примеров этого соответствия можно указать на обособление дальневосточных групп в отдельный кластер и сближение серии алтайского неолита с выборкой глазковской культуры Прибайкалья, наблюдаемые как по нашим краниологическим, так и по генетическим данным [Wang et al., 2023].

Работа выполнена в рамках проекта № 22-18-00319 РНФ (В.Г. Моисеев, А.В. Зубова), государственного задания ИГАБМ СО РАН (Г.Г. Боескоров, М.Д. Томшин) и государственного задания ИАЭТ СО РАН «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст» (FWZG-2022-0003). Радиоуглеродное датирование остеологических материалов проведено при поддержке JSPS KAKENHI (грант № 15H018990). Авторы выражают благодарность В.А. Шишкиной (Колледж технологий, моделирования и управления, Санкт-Петербург) за помощь в графической обработке иллюстраций.

Список литературы Результаты краниологического изучения палеоантропологических материалов из пещеры у села Хатыстыр Республики Саха (Якутия)

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 128 с.

- Гохман И.И., Томтосова Л.Ф. Антропологические исследования могильников Диринг-Юрях и Родинка // Археологические исследования в Якутии. – Новосибирск: Наука, 1992. – С. 105–124.

- Громов А.В., Зубова А.В., Моисеев В.Г. Антропологические материалы с поселения янковской культуры Черепаха-13 в Южном Приморье // Археология CIRCUM-PACIFIC: Памяти Игоря Яковлевича Шевкомуда. – Владивосток: Рубеж, 2017. – С. 76–101.

- Дебец Г.Ф. Палеоантропологические материалы из древнеберингоморских могильников Уэлен и Эквен // Проблемы этнической истории Берингоморья. – М.: Наука, 1975. – С. 198–237.

- Дерюгин В.А. К вопросу определения понятия «охотская культура» // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 1. – С. 58–66.

- Зубова А.В., Батанина О.В., Панов В.С., Степанов А.Д., Кишкурно М.С. Неолитическое погребение Мат-та в Центральной Якутии: результаты антропологического анализа // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2017. – № 4. – С. 79–89.

- Зубова А.В., Поздняков Д.В., Чикишева Т.А. Новые палеонтропологические материалы эпохи неолита из памятника Венгерово-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XIX. – С. 551–554.

- Зубова А.В., Чикишева Т.А. Антропологический состав неолитического населения юга Западной Сибири по одонтологическим материалам // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 116–127.

- История Якутии: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. Алексеева; отв. ред. Р.И. Бравина, Е.Н. Романова. – Новосибирск: Наука, 2020. – Т. I. – 536 с.

- Моисеев В.Г., Зубова А.В., Гребенюк П.С., Лебединцев А.И., Малярчук Б.А., Федорченко А.Ю. Популяционные связи древнего североохотского населения по краниометрическим материалам из коллективного погребения в каменной нише на Мысе Братьев (северное побережье Охотского моря) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 2. – С. 134–143.

- Павленок Г.Д., Зубова А.В. Новые данные о носителях селенгинской палеолитической культуры (Западное Забайкалье) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 3. – С. 3–11.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю. Опыт радиоуглеродного датирования культуросодержащих отложений Жоховской стоянки (Новосибирские о-ва, Сибирская Арктика) // Зап. ИИМК РАН. – 2015. – № 12. – С. 27–55.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Хартанович В.И., Тимошин В.Б., Часнык В.Г. Древнейшие антропологические находки высокоширотной Арктики (Жоховская стоянка, Новосибирские острова) // Урал. истор. вестн. – 2015. – № 2. – С. 61–72.

- Попов А.Н., Чикишева Т.А., Шпакова Е.Г. Бойсманская археологическая культура Южного Приморья (по материалам многослойного памятника Бойсмана-2). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – 96 с.

- Русанов Б.С. Внимание: мамонты! – Магадан: Кн. изд-во, 1976. – 192 с.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита – раннего железа. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 468 с.

- Чикишева Т.А., Нестеров С.П. Некоторые результаты антропологического исследования могильника Шапка // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. – Т. VI. – С. 458–463.

- Чикишева Т.А., Поздняков Д.В. Заселение Барабинской лесостепи в эпоху неолита по антропологическим данным // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2021. – Т. 49, № 1. – С. 133–145.

- Generalized EM and k-Means Cluster Analysis Overview: [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.tibco.com/pub/stat/14.0.1/doc/html/UsersGuide/_shared/generalized-em-andk-means-cluster-analysis-overview.htm (дата обращения: 29.08.2022)

- Kılınç G.M., Kashuba N., Koptekin D., Bergfeldt N., Dönertaş H.M., Rodríguez-Varela R., Shergin D., Ivanov G., Kichigin D., Pestereva K., Volkov D., Mandryka P., Kharinskii A., Tishkin A., Ineshin E., Kovychev E., Stepanov A., Dalén L., Günther T., Kırdök E., Jakobsson M., Somel M., Krzewińska M., Storå J., Götherström A. Human population dynamics and Yersinia pestis in ancient northeast Asia // Science Advances. – 2021. – Vol. 7, iss. 2. – doi:10.1126/sciadv. eabc4587

- Sikora M., Pitulko V.V., Sousa V., Allentoft M.E., Vinner L., Rasmussen S., Margaryan A., de Barros Damgaard P., de la Fuente C., Renaud G., Yang M.A., Fu Q., Dupanloup I., Giampoudakis K., Nogués-Bravo D., Rahbek C., Kroonen G., Peyrot M., McColl H., Vasilyev S.V., Veselovskaya E., Gerasimova M., Pavlova E.Y., Chasnyk V.G., Nikolskiy P.A., Gromov A.V., Khartanovich V.I., Moiseyev V., Grebenyuk P.S., Fedorchenko A.Yu., Lebedintsev A.I., Slobodin S.B., Malyarchuk B.A., Martiniano R., Meldgaard M., Arppe L., Palo J.U., Sundell T., Mannermaa K., Putkonen M., Alexandersen V., Primeau C., Baimukhanov N., Malhi R.S., Sjögren K.-G., Kristiansen K., Wessman A., Sajantila A., Mirazon Lahr M., Durbin R., Nielsen R., Meltzer D.J., Excoffier L., Willerslev E. The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene // Nature. – 2019. – Vol. 570. – P. 182–188.

- Yu H., Spyrou M., Karapetian M., Shnaider S., Radzevičiūtė R., Nägele K., Neumann G.U., Penske S., Zech J., Lucas Petrus M., Le Roux, Roberts P., Pavlenok G., Buzhilova A., Posth C., Jeong C., Krause J. Paleolithic to Bronze Age Siberians Reveal Connections with First Americans and across Eurasia // Cell. – 2020. – Vol. 181, iss. 6. – P. 1232–1245.e20.

- Wang K., Yu H., Radzevičiūtė R., Kirushin Y.F., Tishkin A.A., Frolov Y.V., Stepanova N.F., Kirushin K.Y., Kungurov A.L., Shnaider S.V., Tur S.S., Tiunov M.P., Zubova A.V., Pevzner M., Karimov T., Buzhilova A., Slon V., Jeong Ch., Krause J., Posth C. Middle Holocene Siberian genomes reveal highly connected gene pool throughout North Asia // Current biology. – 2023. – Vol. 3. – P. 1–11.

- Zubova A.V., Stepanov A.D., Kuzmin Ya.V. Comparative analysis of a Stone Age human tooth fragment from Khaiyrgas Cave on the Middle Lena (Yakutia, Russian Federation) // Anthropol. Sci. – 2016. – Vol. 124, iss. 2. – P. 135–143.