Результаты лечения больных инфекционным эндокардитом в ГКБ № 7 в 2003-2013 гг

Автор: Силаев Александр Александрович, Назарян К.Э., Суворова М.П., Фонсова Е.А., Куратев А.Л., Кандауров А.Э., Зорин Е.В., Чвоков А.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.9, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведен анализ результатов лечения больных инфекционным эндокардитом за последние 10 лет. Показана тенденция к росту количества больных инфекционным эндокардитом, в том числе за счет увеличения числа внутривенных наркоманов. Определена доминирующая роль стафилококковой инфекции в развитии заболевания, даны рекомендации по эмпирической антибактериальной терапии, показана роль своевременной хирургической санации очага инфекции в снижении летальности при данном заболевании.

Инфекционный эндокардит, стафилококковая инфекция, протезирование клапанов сердца

Короткий адрес: https://sciup.org/140188325

IDR: 140188325 | УДК: 616.126-002-089.168

Текст научной статьи Результаты лечения больных инфекционным эндокардитом в ГКБ № 7 в 2003-2013 гг

Актуальность

Инфекционный эндокардит (ИЭ), относящийся к числу заболеваний с высоким уровнем летальности, регистрируется во всех странах мира, независимо от их социально-экономического уровня. В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости ИЭ (Виноградова Т.Л., 2002; Mylonakis Е., 2001; Cabell С.Н., 2003). Это связано с увеличением, так называемых предрасполагающих факторов для повреждения эндокарда: широкое распространение различных внутрисосудистых устройств и лечебно-диагностических методик (венозные периферические и центральные катетеры, внутривенная и внутриартериальная ангиография, искусственные водители ритма, протезы сосудов и клапанов сердца и др.), увеличение числа внутривенных наркоманов. Несмотря на успехи современной медицины и наличие в арсенале клиницистов новейших методов диагностики и лечения, летальность при ИЭ остается на высоком уровне – 16–27% (Miro J.M. et al., 2005), а при стафилококковом ИЭ достигает 65% (Petti C.A., Fowler V.G. Jr., 2002). По этим причинам проблема ИЭ рассматривается как интегральная, объединяющая интересы широкого круга специалистов, а оптимальное лечение ИЭ подразумевает взаимодействие кардиологов, инфекционистов, клинических фармакологов и раннее привлечение кардиохирургов, так как накопленный к настоящему времени мировой опыт отражает значительное превосходство результативности хирургического лечения больных ИЭ над консервативным (Бокерия Л. А., 2007; Идов Э. М., 2009; Сторожаков Г. И., 2009; Moreillon Р., 2004; Brusch J.L., 2007). Поэтому анализ непосредственных результатов лечения этого грозного заболевания сердечно-сосудистой системы, по-прежнему, является актуальным и представляет интерес для практикующих врачей самых различных специальностей.

Цель

Анализ результатов лечения больных инфекционным эндокардитом в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» Департамента здравоохранения г. Москвы за 2003–2013 гг.

Материалы и методы

Нами проведен ретропроспективный анализ историй болезни 334 пациентов с документально подтвержденным инфекционным эндокардитом, проходивших лечение в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» ДЗ г. Москвы в период с января 2003 по октябрь 2013 гг.

Результаты

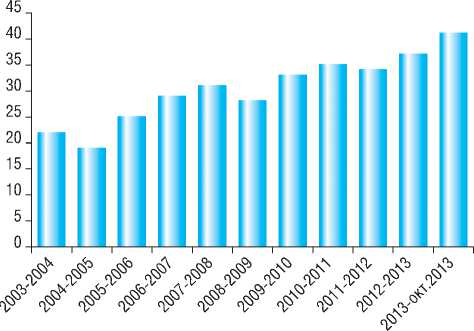

За последние 10 лет отмечена четкая тенденция к увеличению количества больных инфекционным эндокардитом (рис. 1).

Возраст исследуемых пациентов колебался от 19 до 80 лет и в среднем составил 37,49 ± 13,85 лет. При анализе гендерного состава исследуемых больных преобладали лица мужского пола (221 больной, 66,2%). Доля женщин с установленным ИЭ составила 33,8% (113 пациентов). Подавляющее большинство больных имели подострую форму ИЭ (238 больных, 71,3%), и лишь 28,7% проходили лечение в острой стадии заболевания (96 человек). При этом поражение нативного клапанного аппарата вы-

I ■ Количество пациентов, чел.

Рис. 1. Распределение пациентов с ИЭ по годам

Табл. 1. Локализация инфекционного процесса

|

Показатель |

Количество пациентов, чел. |

% |

|

АК |

87 |

26 |

|

МК |

81 |

24,3 |

|

ТК |

65 |

19,5 |

|

АК+МК |

55 |

16,4 |

|

МК+ТК |

24 |

7,2 |

|

АК+МК+ТК |

6 |

1,8 |

|

ТК+МЖП |

4 |

1,2 |

|

МПП |

3 |

0,9 |

|

АК+ТК |

3 |

0,9 |

|

МЖП |

3 |

0,9 |

|

АК+МК+МЖП |

3 |

0,9 |

явили у 291 пациента (87,2%), а у 12,8% исследуемых (43 больных) имело место инфицирование искусственных клапанов сердца. Из таблицы 1 видно, что основной локализацией инфекционного процесса были аортальный и митральный клапаны сердца (26% и 24,3% соответственно), несколько реже встречалось изолированное поражение трикуспидального клапана – 19,5% случаев ИЭ. Сочетанное поражение клапанов сердца наблюдали у 25,4% пациентов.

Среди непосредственных причин развития патологического процесса следует отметить наличие бактериальной инфекции в анамнезе у 153 больных (45,8%) и внутривенную наркоманию у 118 пациентов (35,3%). В 18,9% случаев причиной развития ИЭ служили различные медицинские инвазивные процедуры в анамнезе.

При микробиологическом исследовании крови пациентов с ИЭ положительный посев был выявлен у 67% больных (224 пациента), причем доминировали в этиологии заболевания стафилококки (140 пациентов,

62,5%). Следующими по значимости были стрептококки и энтерококки (44 (19,6%) и 22 (9,8%) больных соответственно). Грамотрицательная флора выявлена в 8,1% случаев.

Спектр верифицированных возбудителей ИЭ в зависимости от типа пораженного клапана представлен в таблице 2, из которого видно, что при ИЭ протезированного клапана чаще выделяли стрептококки, а при ИЭ нативных клапанов – Staphylococcus aureus. Следующими по значимости в этиологии ИЭ были коагулазонегативные стафилококки, причем при обоих типах пораженного клапана. Энтерококки и грамотрицательные бактерии выявлены только при ИЭ нативного клапанного аппарата сердца.

Большинство стафилококков характеризовалось чувствительностью к оксациллину, причем среди доминирующего возбудителя – золотистого стафилококка, частота MRSA (устойчивость к метициллину/оксациллину) составила только 20% (табл. 3). Также хорошая чувствительность стафилококков – возбудителей инфекционного эндокардита отмечена к гентамицину (84,0–78,7%) и рифампицину (84,0–87,2%); к линезолиду и ванкомицину устойчивых штаммов не документировано.

Таким образом, в современных условиях при доминировании стафилококковой этиологии заболевания, в качестве средства эмпирической терапии инфекционного эндокардита могут быть рекомендованы с учетом чувствительности антистафилококковые антибиотики – оксациллин или цефазолин. Для усиления бактерицидной антистафилококковой активности указанных антибиотиков в некоторых ситуациях к лечению можно присоединить гентамицин или рифампицин. При отсутствии эффекта от указанных режимов терапии следует учитывать возможную устойчивость стафилококков к оксациллину (MRSA) и стартовую антибактериальную терапию следует модифицировать (ванкомицин или линезолид или даптомицин) табл. 3.

Большинство выделенных из крови больных стрептококков и энтерококков характеризовались хорошей чувствительностью к ампициллину (> 90%), поэтому данный антибиотик является альтернативой оксациллину при эмпирической терапии инфекционного эндокардита с предполагаемой или документированной нестафилококковой этиологией заболевания.

Табл. 2. Этиологическая структура ИЭ в зависимости от типа пораженного клапана

|

Микроорганизмы |

Нативный клапан |

Протезированный клапан |

||

|

Количество |

% |

Количество |

% |

|

|

Staphylococcus aureus |

82 |

45,3 |

12 |

27,9 |

|

Staphylococcus CN |

34 |

18,8 |

12 |

27,9 |

|

Стрептококки |

25 |

13,8 |

19 |

44,2 |

|

Энтерококки |

22 |

12,2 |

0 |

0 |

|

Грамотрицательные бактерии |

18 |

9,9 |

0 |

0 |

В независимости от выделенного возбудителя все пациенты получали адекватную антибактериальную терапию длительностью от 2 до 6 недель (в среднем 4 недели).

Помимо микробиологического исследования, всем пациентам проводилось комплексное обследование, направленное на обнаружение очага инфекции (ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, малого таза и почек и др.). Для выявления деструктивного поражения клапанного аппарата сердца и определения выраженности нарушений внутрисердечной гемодинамики выполнялась эхоКГ. Следует отметить, что вегетации на клапанах при эхоКГ были выявлены лишь у 260 больных (77,8% случаев), а в 12% случаев у оперированных больных мы сталкивались с эхо-негативными вегетациями. Средний размер вегетаций составил 15,7 ± 7,9 мм.

При наличии деструкции клапанного аппарата сердца с нарушением внутрисердечной гемодинамики, либо эмболического синдрома, либо признаков формирования внутрисердечного абсцесса и неэффективности антибактериальной терапии решался вопрос в пользу оперативного лечения заболевания с целью хирургической санации очага инфекции и коррекции гемодинамических показателей. Всего было прооперировано 113 пациентов (из них 37,2 % женщин), что составило 33,8% больных ИЭ, проходивших лечение в ГКБ № 7 за исследуемый период. Средний возраст оперированных пациентов составил 34,42 ± 12,15 лет.

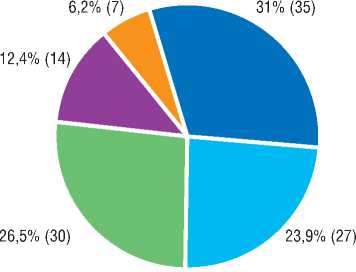

В структуре хирургических вмешательств ведущее место занимали операции на аортальном и трикуспидальном клапанах сердца (35 (31%) и 30 (26,5%) больных соответственно), причем 70% пациентов, оперированных по поводу поражения трикуспидального клапана, являлись внутривенными наркоманами (21 человек). 27 больных были оперированы по поводу поражения митрального клапана, что составило 23,9% от всех хирургических вмешательств по поводу ИЭ. Инфицирование 2-х и более клапанов сердца послужило поводом к операции у 7 пациентов (6,2%). В 12,4% случаев выполнялись повторные операции у больных с ранее протезированными клапанами сердца (рис. 2).

Продолжительность ишемии миокарда при операциях, выполненных по поводу ИЭ, составила 54 ± 19 мин, время искусственного кровообращения – 78 ± 39 мин, при этом длительность операций не превышала 4,3 ± 1,2 часа.

Учитывая исходную тяжесть больных ИЭ, в послеоперационном периоде наблюдался ряд осложнений, среди которых лидирующее место занимали нарушения ритма сердца и послеоперационная сердечно-сосудистая недостаточность (78 (69%) и 75 (66,7%) пациентов соответственно). Развитие дыхательной недостаточности наблюдали у 20,4% больных (23 человека) табл. 4.

Хирургическая летальность в нашем исследовании составила 9,7% от всех прооперированных больных с ИЭ (11 пациентов). Анализ структуры послеоперационных летальных исходов выявил, что наибольшая смертность (72,7%) наблюдалась у пациентов, повторно оперированных на клапанном аппарате сердца (8 больных), причем, 7 пациентов (63,6%) были прооперированы повторно по поводу поражения клапанов левых отделов сердца, 1 пациент (9,1%) скончался после репротезирования трикуспидального клапана (табл. 5).

^М Протезирование АоК ^Н Протезирование ТК

^М Протезирование МК ^Н Повторные операции

^м Вмешательства на 2-х и более клапанах сердца

Рис. 2. Структура выполненных вмешательств у больных ИЭ

Табл. 3. Чувствительность к антибиотикам (в %) штаммов стафилококков, выделенных из крови больных инфекционным эндокардитом

|

Антибиотики |

Staphylococcus aureus |

Staphylococci CN* |

|

Оксациллин |

80,0 |

68,1 |

|

Гентамицин |

84,0 |

78,7 |

|

Рифампицин |

84,0 |

87,2 |

|

Ципрофлоксацин |

76,0 |

74,5 |

|

Ванкомицин |

100,0 |

100,0 |

|

Линезолид |

100,0 |

100,0 |

Примечание: * CN – коагулазонегативные стафилококки (S.epidermidis, S.saprophyticus и др.)

Табл. 4. Структура нелетальных послеоперационных осложнений

|

Показатель |

Количество пациентов, чел. |

% |

|

Сердечно-сосудистая недостаточность |

75 |

66,7 |

|

Нагноение п/о раны |

5 |

4,8 |

|

Почечная недостаточность |

7 |

6,2 |

|

Нарушение ритма сердца |

78 |

69 |

|

Кровотечение |

6 |

5,3 |

|

Дыхательная недостаточность |

23 |

20,4 |

|

Неврологические нарушения |

8 |

7,1 |

Табл. 5. Структура послеоперационных летальных исходов

|

Показатель |

Количество пациентов, чел. |

% |

|

Протезирование клапанов левых отделов сердца |

10 |

90,9 |

|

из них повторных |

7 |

63,6 |

|

Протезирование ТК |

1 |

9,1 |

|

из них повторных |

1 |

9,1 |

Наиболее частыми причинами послеоперационных летальных исходов являлись развитие послеоперационной острой сердечно-сосудистой недостаточности у 4 пациентов (36,4%) и прогрессирование инфекции с развитием синдрома полиорганной недостаточности (СПОН) у 3 больных (27,3%). Основные причины летальных исходов при оперативном лечении ИЭ клапанов сердца представлены в табл. 6.

Следует отметить, что у больных, которым проводилась только консервативная терапия, летальный исход был зарегистрирован в 35,3% случаев (78 пациентов). При этом причиной смерти у 29 больных явилось развитие СПОН в течение первых 7 суток от поступления в стационар, что составило 37,2% всех случаев летального исхода при консервативной терапии ИЭ; в 30,7% случаев летальный исход наступил в результате прогрессирования сердечной недостаточности (24 пациента). Структура летальных исходов при консервативной терапии ИЭ представлена в табл. 7.

Табл. 6. Основные причины послеоперационных летальных исходов

|

Показатель |

Количество пациентов, чел. |

% |

|

Острая сердечно-сосудистая недостаточность |

4 |

36,4 |

|

Прогрессирование инфекции с развитием СПОН |

3 |

27,3 |

|

Неврологические осложнения |

2 |

18,2 |

|

Кровотечения |

1 |

9,1 |

|

Эмболические осложнения |

1 |

9,1 |

Табл. 7. Структура летальных исходов при консервативной терапии ИЭ

|

Показатель |

Количество пациентов, чел. |

% |

|

ОССН/ХСН |

24 |

30,7 |

|

Развитие СПОН у больных в острой стадии в первые 7 суток от поступления |

29 |

37,2 |

|

Эмболические осложнения по большому кругу кровообращения |

8 |

10,3 |

|

Эмболические осложнения по малому кругу кровообращения |

2 |

2,6 |

|

Пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями |

15 |

19,2 |

Таким образом, общая госпитальная летальность у больных ИЭ, пролеченных в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» ДЗ г. Москвы за период с января 2003 по октябрь 2013 гг., составила 26,6% (89 пациентов).

Обсуждение: Инфекционный эндокардит в течение последних 30 лет становится все более значимой проблемой кардиологии: констатируется рост заболеваемости ИЭ, причем даже в экономически благополучных странах, так в США и странах Западной Европы заболеваемость ИЭ колеблется от 25 до 93 на 1 млн населения [9]. В нашем исследовании также прослеживается отчетливая тенденция к росту количества больных ИЭ, так за 2003 г. в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» ДЗ г. Москвы было пролечено 22 пациента по поводу ИЭ, когда как в 2013 г. эта цифра возросла до 41 больного в год. С одной стороны это связано с широким распространением инвазивных медицинских процедур, с другой – ранней и своевременной диагностикой заболевания, в том числе и на амбулаторном этапе. Значительную роль в увеличении частоты заболеваемости ИЭ играет и такая социальная проблема, как внутривенная наркомания. В представленном наблюдении у 118 пациентов (35,3% случаев) причиной развития заболевания послужило именно длительное внутривенное употребление наркотических препаратов.

Указанные причины со временем привели к изменениям в этиологической структуре ИЭ. До начала 1990-х годов, ведущими возбудителями ИЭ были стрептококки. В настоящее время в периодической литературе все чаще появляются данные, свидетельствующие о возросшей актуальности стафилококков в этиологии ИЭ [26], что нашло подтверждение и в нашем исследовании: в большинстве случаев причиной развития ИЭ служил стафилококк (141 пациент, 62,9%). Следующими по значимости были стрептококки и энтерококки (40 (18%) и 23 (10,3%) больных соответственно). Об аналогичных результатах сообщают и зарубежные исследователи [14, 27, 28].

Несмотря на наличие в арсенале врачей достоверных методов выделения гемокультуры, до сих пор частота отрицательных результатов при ИЭ находится на высоком уровне – от 10 до 50%. Это, вероятно, связано с частым назначением антибиотиков до забора крови для анализа и с не всегда правильным выполнением самого бактериологического анализа [3]. При микробиологическом исследовании крови пациентов с ИЭ положительный посев нами был выявлен у 67% больных (224 пациента).

В настоящее время единственным радикальным методом лечения инфекционного поражения клапанного аппарата сердца остается своевременно проведенная хирургическая операция [11, 12, 13]. Известно, что при консервативной терапии, даже при неосложненном течении активного ИЭ, в течение 5 лет умирают от 50 до 90% заболевших, в то время как вовремя проведенное хирургическое лечение значительно снижает госпитальную летальность [8, 11, 20]. Среди 334 пациентов с диагнозом ИЭ, прошедших лечение в нашем стационаре за указан-

ный период, хирургическая помощь была оказана 33,8% больных (113 человек). Хирургическая санация очага инфекции и коррекция показателей внутрисердечной гемодинамики позволили снизить количество летальных исходов с 35,3% (78 пациентов) при исключительно консервативной терапии ИЭ до 9,7% (11 больных) при оперативном лечении.

Заключение

Больные с инфекционным поражением клапанного аппарата сердца представляют собой тяжелую группу пациентов, требующих длительного многокомпонентного лечения с участием широкого круга врачей различных специальностей. Распространенность и тяжесть инфекционного поражения клапанного аппарата, нередко, диктует необходимость неотложного оперативного пособия, а также большого объема оперативного вмешательства, что наравне с исходной тяжестью состояния пациентов, обусловливает относительно высокую общую госпитальную летальность. Однако, развитие возможностей инструментальной диагностики, антибактериальной, иммунокоррегирующей и иммунозаместительной терапии, методов интраоперационной защиты миокарда, анестезиологического и реанимационного пособия, а также дальнейшее изучение и анализ непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения клапанного ИЭ, позволяют с оптимизмом работать над разрешением данной проблемы.

Список литературы Результаты лечения больных инфекционным эндокардитом в ГКБ № 7 в 2003-2013 гг

- Аникеева Т.В. Поражение миокарда при инфекционном эндокардите/Т.В. Аникеева//Архив клинической и экспериментальной медицины ДонДМУ. -2002. -Т. И, № 3. -С. 332-336.

- Анохин В.Н. Инфекционный эндокардит -диагностика, особенности современного течения и вопросы терапии./Анохин В.Н. //Тер. арх. № 7. -1987. -С. 53-58.

- Белов Б.С. Инфекционный эндокардит. I часть. Этиология, патогенез, клиническая картина/Белов Б.С. -Инфекции и антимикробная терапия, 2000; 2(3): 72-6.

- Буткевич О.М. Инфекционный эндокардит/Буткевич О.М., Виноградова Т.Л. -М., 2007. -13 c.

- Виноградова Т.Л. Инфекционный эндокардит: современное течение, вопросы и проблемы/Виноградова Т. Л. -Сердце, 2003; 5: 222-5.

- Мишнаевский А.Л. Особенности клиники, диагностики и лечения инфекционного эндокардита трикуспидального клапана/Мишнаевский А.Л., Иванов A.C., Погромов А.П.//Журн. клин. мед. -2001. -№ 1. -С. 22-25.

- Николаевский E.H. Инфекционный эндокардит (современное состояние проблемы): Монография/Николаевский E.H., Хубулава Г.Г., Удальцов Б.Б. -Самара: Изд-во «Афорт», 2006. -198 с.

- Поляков В.П. Протезирование клапанов при инфекционном эндокардите: 14-летний опыт/Поляков В.П., Шорохов С.Е., Белый B.C.//Грудная и сердечнососудистая хирургия. -2001. -№ 5. -С. 24-28.

- Тюрин В.П. Инфекционные эндокардиты/В.П. Тюрин. -М.: ГЭОТАР-Мед, 2002.

- Цукерман Г.И. Хирургическое лечение митрально-аортально-трикуспидаль-ных пороков сердца/Цукерман Г.И., Малашенков А.И., Скопин И.И./Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. -1997. -№ 6. -C. 4-8.

- Шевченко Ю.Л. Иммуногенетический статус больных инфекционным эндокардитом/Шевченко Ю.Л., Данильченко В.А., Жибурт Е.Б., Серебряная Н.Б., Хубулава Г.Г., Каткова И.В./Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. -1995. -№ 1. -С. 58-63.

- Шевченко Ю.Л. Современные возможности и роль эхокардиографии в диагностике инфекционного эндокардита/Шевченко Ю.Л., Хубулава Г.Г., Черепанин И.М. и др./Вест. хир. им. И.И. Грекова. -1998. -№ 4. -С. 17-23.

- Шевченко Ю.Л. Инфекционный эндокардит как хирургическая проблема в России/Шевченко Ю.Л., Хубулава Г.Г., Шихвердиев Н.Н. и др./Вест, хир. им. И.И. Грекова. -2003. -№ 2. -С. 12-17.

- Abrutyn E.et al. Epidemiological characteristics of endocarditis throughout the world: the first report from the ICE investigators/Abrutyn E.//40th ICAAC, 2000.

- Andersson P. Role of surgery in Infective endocarditis/Andersson P., Dubiel W., Enghoff E., et al./Actamed. Scand. -1986. -Vol. -219. -P. 275-282.

- Aranhi S.F. Aortic valve endocarditis. Determinants of early survival and late morbidity/Aranhi S.F., Santini F., Adams D.H., et al./Circulation. -1994. -Vol. 90. -P. 175-182.

- Aslamaci S. Operative considerations in active native valve infective endocarditis/Aslamaci S., Dimitri W., Williams B./J.Cardiovasc.Surg. -1989. -Vol.30. -P. 328-333.

- Hoen B. Prosthetic valve endocarditis/Hoen B./Arch. Mai. Coeur pratique. -1996. -Vol. 23.

- Croft C.H. Analysis of surgical versus medical therapy in active complicated native valve infective endocarditis/Croft C.H., Woodward W., Elliott A. et al./Am. J. Cardiol. -1983; 51: 1650.

- Cunha B.A. Pacemaker-induced Staphylococcus aureus mitral valve acute bacterial endocarditis complicated by persistent bacteremia from a coronary stent: Cure with prolonged/high-dose daptomycin without toxicity/Cunha B.A., Eisenstein L.E., Hamid N.S./Heart Lung. -2006. -35(3). -207. -P.11.

- Cunha B.A. Daptomycin cure after cefazolin treatment failure of Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) tricuspid valve acute bacterial endocarditis from a peripherally inserted central catheter (PICC) line/Cunha B.A., Hamid N., Kessler H., Parchuri S./Heart Lung. -2005. -34(6). -442. -P. 7.

- Daniel W.G. Improvement in the diagnosis of abscesses associated with endocarditis by transesophageal echocardiography/Daniel W.G., Mugge A., Martin R.P. et al./N. Engl. J. Med. -1991. -324. -P. 795-800.

- Davenport J. Prosthetic valve endocarditis 1976 -1987: antibiotics, anticoagulation and Stroke/Davenport J., Hart R.G./Stroke. -1990. -21:993.

- Daum R.S., Ito T. A novel methicillin-resistance cassette in community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates of diverse genetic backgrounds/Daum R.S., Ito T., Hiramatsu K. et al./J. Infect. Dis. -2002. -186: 1344-7.

- Karchmer A.W. Braunwald’s Heart Disease: a textbook of cardiovascular medicine, 7th ed./Karchmer A.W. -Copyright © 2005 Saunders, an Imprint of Elsevier, Chapter 58 -Infective endocarditis, 1633-56.

- Miklasevics E. Report on the first PVL-positive community acquired MRSA strain in Latvia/Miklasevics E., Haeggman S., Balode A., Sanchez B./Euro Surveill. -2004. -9(11). -P. 29-30.

- Miro J.M. Staphylococcus aureus native valve infective endocarditis: report of 566 episodes from the International Collaboration on Endocarditis/Miro J.M., Anguera I., Cabell C.H. et al./Clin. Infect. Dis. -2005. -41: 507-14.

- Petti C.A. Staphylococcus aureus bacteremia and endocarditis/Petti C.A., Fowler V.G. Jr./Infect. Dis. Clin. North Am. -2002. -16. -P. 413.