Результаты лечения гигром лучезапястного сустава у детей с применением малоинвазивного метода

Автор: Егиазарян К.А., Григорьев А.В., Казаков К.А., Антипин С.К., Тушенцов Д.С.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 1 (59), 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: Гигрома - самое распространенное опухолевидное образование кисти у детей. Гигромы отличаются многообразием названий (ганглий, синовиальная киста, синовиома, бурсит), отсутствием единых взглядов на этиопатогенез и лечение, частотой рецидивов и исчезновением без лечения. В настоящее время существуют множество способов лечения гигром, которые можно разделить на две большие группы: радикальные оперативные и щадящие хирургические методы лечения.Цель исследования - сравнить результаты лечения гигром лучезапястного сустава пациентов детского возраста радикальным и малоинвазивным методами лечения по данным литературы и собственным наблюдениям.Методы. За период 2020-2025 г. было выполнено исследование, основанное на анализе результатов лечения 137 пациентов с гигромой лучезапястного сустава в возрасте от 7 до 17 лет. Все пациенты были разделены на две группы. В первой группе (n=90) применяли малоинвазивный метод лечения: пункцию гигромы с извлечением содержимого, введение склерозирующего препарата (70% спирт, экспозиция - 1 мин). Пациентам 2-й группы (n=47) проводили радикальное хирургическое лечение с резекцией основной кисты, ножки кисты и манжеты, прилегающей к капсуле сустава. Результаты лечения отслеживались через один, 14 и 30 дней, а отдаленные результаты - через год у всех прооперированных пациентов.

Новообразования, ребенок, проколы

Короткий адрес: https://sciup.org/142244699

IDR: 142244699 | УДК: 616.76-002 | DOI: 10.17238/2226-2016-2024-1-16-22

Текст научной статьи Результаты лечения гигром лучезапястного сустава у детей с применением малоинвазивного метода

THE DEPARTMENT OF TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

Background: Hygroma is the most common tumor–like formation of the hand in children. Hygromas are distinguished by a variety of names (ganglion, synovial cyst, synovioma, bursitis), the lack of common views on etiopathogenesis and treatment, the frequency of relapses and disappearance without treatment. Currently, there are many ways to treat hygroma, which can be divided into two large groups: radical surgical and gentle surgical methods of treatment. Aims: - compare the results of treatment of wrist joint hygromia in pediatric patients with radical and minimally invasive methods of treatment according to literature data and our own observations.

Methods. For the period 2020-2025, a study was performed based on the analysis of the treatment results of 137 patients with wrist joint hygroma aged 7 to 17 years. All patients were divided into two groups. In the first group (n= 90), a minimally invasive treatment method was used: puncture of the hygroma with extraction of the contents, administration of a sclerosing drug (70% alcohol, exposure – 1 min). Patients of group 2 (n=47) underwent radical surgical treatment with resection of the main cyst, cyst pedicle and cuff adjacent to the joint capsule. Treatment results were monitored after one, 14 and 30 days, and long–term results were monitored after a year in all operated patients.

Results. In the first group, the median DASH score decreased over the year from 37 points (before treatment) to 1 point, and the pain intensity index for VAS decreased from 67 points before treatment to 2 points. The second group also showed positive dynamics, but less pronounced than in the first group. In patients of this group, the DASH score decreased from 39 points before treatment to 21 points after treatment, and on the VAS scale from 68 to 7 points. Statistically significant differences in treatment results between the groups were revealed (p<0.001). In the 1st group of children with the use of minimally invasive treatment, the recurrence rate was 3% at the follow-up period of 1 year, in the 2nd group, relapses were observed three times more often – 5%.

Conclusions. Thus, a minimally invasive puncture method for the treatment of wrist joint Gyro in children can prevent the development of persistent hand dysfunction, the formation of contractures and ankylosis, prevent the development of relapses, the occurrence of persistent pain syndrome and recurrence of the disease.

Conflict of interests: the authors declare no conflict of interest

Funding: the study had no sponsorship

ОБОСНОВАНИЕ

Гигрома (ганглион, синвиальная киста) – самое распространенное доброкачественное опухолевидное образование кисти и лучезапястного сустава у детей [1, 2, 3]. Гигрома кисти представляет собой локальное скопление жидкости серозного характера с примесью слизи или фибрина в синовиальном влагалище сухожилий пальцев кисти либо в серозной (синовиальной) сумке [4].

Эпидемиологические исследования показали, что 20% всех гигром кисти встречается у пациентов моложе 20 лет и только 2% – у детей младше 10 лет [5]. Однако многие специалисты считают, что истинная частота гораздо выше, поскольку нередко заболевание протекает бессимптомно и безболезненно [6, 7]. У детей младше 10 лет гигромы преимущественно развиваются на ладонной поверхности запястья, а в возрастной группе старше 10 лет – на тыльной [8, 9. 10].

Учитывая, что кисты у детей достаточно часто спонтанно регрессируют (64–83%), в бессимптомных случаях можно прибегнуть к наблюдательной тактике с шинированием конечности или без нее [11, 12, 13, 14].

Гигромы у детей в зависимости от конкретной ситуации можно лечить как консервативно, так и хирургически. Хирургические способы лечения у пациентов детского возраста делят на радикальные и щадящие. К малоинвазивным методам можно отнести чрескожную фенестрацию ганглия под контролем УЗИ [15, 16], а также аспирацию с последующей инъекцией склерозирующих препаратов [1, 8].

Об использовании артроскопического метода у пациентов детского возраста сообщатся лишь в одной публикации, авторы которой оценивают результаты как хорошие, с низкой частотой рецидивов и послеоперационных осложнений [17].

Но как правило у детей используют открытое иссечение гигром различными способами: иссечение до ножки, иссечение гигромы с манжетой из связки или суставной капсулы [18, 19, 20].

Основным показателем эффективности лечения гигром является частота рецидивов, которая до сих пор остается на довольно высоком уровне: от 5 до 100% в зависимости от возраста детей, локализации кисты и метода лечения [3, 14, 21].

Приведенные выше данные свидетельствует о том, что среди детских хирургов-ортопедов отсутствует единый взгляд на решение этой проблемы.

Цель исследования – сравнить результаты радикального и малоинвазивного методов лечения гигром лучезапястного сустава пациентов детского возраста.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

За период с 2020 по 2025 г. было выполнено исследование, основанное на анализе результатов лечения 137 пациентов с гигромой лучезапястного сустава в возрасте от 7 до 17 лет, которые проходили лечение в Московской областной детской травматолого-ортопедической больнице (клиническая база кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова).

Критерии включения: все последовательные пациенты без исключения.

Критерием невключения было наличие костной патологии (энхондром, костных кист, переломов костей и т.д.), для подтверждения этих диагнозов проводилась рентгенография по стандартной методике.

Описание медицинского вмешательства

Все пациенты были разделены на две группы:

-

- 1-я группа (n=90), в которой применяли малоинвазивный метод лечения: пункцию гигромы с извлечением содержимого, введением склерозирующего препарата (70% спирт, экспозиция – 1 мин);

-

- 2-я группа (n=47), в которой было проведено радикальное хирургическое лечение с резекцией основной кисты, ножки кисты и манжеты, прилегающей к капсуле сустава.

У пациентов обеих групп на тыльной поверхности лучезапястного сустава определялось не спаянное с кожей образование округлой формы, мягкой эластической консистенции, безболезненное при пальпации. Кожные покровы были не измены, флюктуация не выражена. Движения в лучезапястном суставе болезненны в крайних точках. Сосудистых и неврологических расстройств в области кисти не выявлено (рис. 1).

Рис. 1. Вид кисти с гигромой лучезапястного сустава

Диагностика

Локальный статус и физикальное обследование обычно позволяют поставить правильный диагноз. Основными клиническими критериями наличия гигромы лучезапястного сустава являются обширные отеки мягких тканей и нарушение функции периферических нервов. Следует обращать внимание на такие признаки, как слабость сгибателей и разгибателей пальцев, ощущение онемения или боли в области гигромы или парестезии в кончиках пальцев кисти.

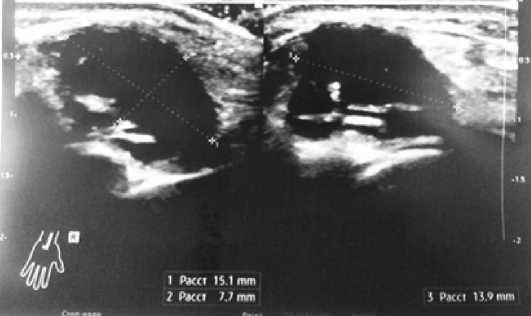

Для более точной диагностики всем пациентам проводили ультразвуковое исследование (УЗИ) области лучезапястного сустава УЗИ выполняли не только для определения размера и формы гигромы, но и выявления характера ее связи с полостью сустава (рис. 2).

Рис. 2. УЗИ тыльной поверхности лучезапястного сустава и сухожилий разгибателей – определяется отграниченное анэхогенное аваскулярное новообразование неправильной овальной формы размером 15 х 8 х 14 мм, связанное с полостью сустава

Техника лечения в 1-й группе

Под комбинированной анестезией после обработки операционного поля выполнялась пункция гигромы. Игла вводилась в мягкотканное образование на 0,5 см (рис. 3 а). Плавным движением поршня шприца на себя производилась эвакуация содержимого гигромы (рис. 3 б). После эвакуации густого гелеобразного светло-желтого содержимого в объеме 3 мл и после замены шприца, не извлекая иглы (для исключения попадания раствора этилового спирта и содержимого гигромы в мягкие ткани области лучезапястного сустава) проводилось введение склерозанта – 70% раствора этилового спирта, экспозиция составляла 1 мин. (рис. 3 в). Затем выполняли эвакуацию этилового спирта (рис. 3 г). Накладывалась асептическая давящая повязка, создавая максимальное соприкосновение стенок капсулы гигромы для дальнейшего её склерозирования. Лучезапястный сустав иммобилизовали ортезом на 14 дней.

Техника лечения во 2-й группе

Операция выполнялась под комбинированной анестезией с наложением жгута на нижнею треть предплечья. После обработки операционного поля выполнялся разрез 3–4 см по тыльной поверхности лучезапястного сустава в проекции гигромы. Все мягкотканые компоненты (сухожилия, сосуды, нервы) отводились в сторону во избежание повреждения. Выделялось новообразование, после чего аккуратно, не повреждая гигромы, проводилась отсепаровка от спаянных окружающих мягких тканей и резекция капсулы в месте ее соединения с суставом с последующим гистологическим обследованием. Рана ушивалась. В проекции послеоперационных швов накладывалась асептическая повязка. Лучезапястный сустав иммобилизировали на 14 дней циркулярной гипсовой повязкой.

Рис. 3 Техника лечения в первой группе: а – пункция гигромы; б – эвакуация содержимого гигромы; в – вид содержимого; г – введение склерозанта

Оценка результатов

Результаты лечения оценивались в 1-е сутки, через 14 дней, 30 дней и 1 год после проведенного лечения. Интенсивность болевого синдрома оценивалась по 100-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ), оценка ограничения жизнедеятельности, связанной с дисфункцией верхней конечности (учеба в школе, письмо, рисование, лепка, игра на музыкальных инструментах и т.д.) – по опроснику DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure).

Этическая экспертиза. Этика публикации

Исследование соответствует этическим стандартам Комитета по биоэтике, разработанным в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 266 от 19 июня 2003 года. Все пациенты дали информированное согласие на участие в исследовании.

Статистический анализ

При проведении статистического анализа использовалась программа IBM SPSS Statistics v. 27. Для описания количественных показателей была применена проверка на нормальность распределения с использованием критерия Колмогорова – Смирнова. Для описания количественных переменных использовалась медиана (Me) и интерквартильный размах: [Q1; Q3] (25%; 75%). При оценке эффективности лечения в динамике был применен критерий Фридмана. При сравнении эффективности лечения между двумя группами использовался критерий Вилкоксона с оценкой Z-параметра.

Результаты

У всех пациентов до лечения, а также на 1-е, 14-е, 30-е сутки и через 1 год после лечения проводились оценка болевого синдрома по ВАШ и ограничения жизнедеятельности связанной с дисфункцией верхней конечности помощью опросника DASH. Динамика данных показателей в 1-й и 2-й группах представлена в таблицах 1 и 2.

В первой группе медиана показателя по шкале DASH снизилась за 1 год наблюдения с 37 баллов (до лечения) до 1 балла, а по ВАШ – с 67 баллов до лечения до 2 баллов. Во второй группе также отмечалась положительная динамика, однако менее выраженная, чем в первой группе. У пациентов этой группы показатель по шкале DASH снизился с 39 баллов до лечения до 21 балла после лечения, а по ВАШ с 68 до 7 баллов. Выявлены статистически значимые различия в результатах лечения между группами (p<0,001) (табл. 3, 4).

Одним из основных показателей эффективности лечения гигром у всех пациентов, и у детей в частности, является частота рецидивов. В нашем исследовании в группе детей с применением малоинвазивного метода лечения частота рецидивов составила 1% на финальном сроке наблюдения 1 год, в то время как во второй группе рецидивы наблюдались в три раза чаще – 3%. По нашему мнению, залогом низкого процента рецидивов послужили несколько параметров: детский возраст пациентов, наложение давящей повязки в области пунктированной гигромы, а также ношение ортеза в течение двух недель. Также нами было отмечено, что в исследуемой группе длительность приема НПВС с целью купирования болевого синдрома была меньше, чем в контрольной группе, однако это не входило в цели наших исследований, точную статистику мы не проводили.

Обсуждение

По данным зарубежной литературы, пункция как метод лечения гигром кисти и запястья в основном применяется у взрослых пациентов и приводит, как правило, к высокой частоте рецидивов [22, 23, 24]. Публикаций зарубежных авторов, сообщающих об использования этого метода лечения у детей, довольно мало [14, 18, 19]. В большинстве из них приводятся неутешительные результаты применения данного метода. Так, G. Zinger с соавторами сообщает о 100% рецидивов гигромы у 4 пациентов, которым была выполнена ее аспирация [14]. По данным C. Shanks с соавторами, лишь в 18,4% наблюдений пункционный метод привел к полному излечению [19].

Таблица 1

Динамика показателей по шкале DASH у пациентов 1-й и 2-й групп

|

Статистический показатель |

Срок наблюдения |

||||||||||

|

До лечения |

1-е сутки |

14-е сутки |

30-е сутки |

1 год |

|||||||

|

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

||

|

Среднее |

36 |

39 |

28 |

35 |

16 |

32 |

6 |

29 |

1 |

22 |

|

|

Медиана |

37 |

39 |

29 |

35 |

16 |

32 |

7 |

29 |

1 |

21 |

|

|

Минимум |

32 |

37 |

23 |

32 |

13 |

28 |

4 |

28 |

0 |

18 |

|

|

Максимум |

40 |

43 |

33 |

39 |

19 |

36 |

10 |

32 |

2 |

28 |

|

|

Процентили |

2 5 |

36 |

38 |

27 |

34 |

15 |

30 |

6 |

28 |

1 |

20 |

|

7 5 |

38 |

40 |

30 |

37 |

17 |

34 |

8 |

30 |

1 |

24 |

|

Таблица 2

Динамика показателей болевого синдрома по ВАШ

|

Статистический показатель |

До лечения |

1-е сутки |

14-е сутки |

30-е сутки |

1 год |

||||||

|

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

||

|

Медиана |

67 |

68 |

60 |

65 |

37 |

49 |

17 |

20 |

2 |

7 |

|

|

Минимум |

62 |

63 |

53 |

60 |

17 |

42 |

12 |

16 |

0 |

2 |

|

|

Максимум |

72 |

75 |

67 |

70 |

43 |

56 |

22 |

24 |

4 |

12 |

|

|

Процентили |

2 5 |

66 |

66 |

58 |

64 |

34 |

48 |

16 |

18 |

1 |

5 |

|

7 5 |

68 |

69 |

64 |

66 |

38 |

52 |

18 |

22 |

3 |

9 |

|

Пик интереса к проблеме лечения гигром у детей в русскоязычной литературе приходится на 70-90-е гг. прошлого столетия [25, 26, 27, 28]. Из более современных следует выделить диссертационное исследование Ю.П. Леонтьевой (2005), в котором она патогенетически обосновала целесообразность катетеризационно-цитостатического способа лечения, который заключается в катетеризации гигромы, эвакуации ее содержимого и введении в полость цитостатика и трипсина с индивидуальным подбором доз препаратов . По мнению автора, гигромы у детей можно разделить на два вида: имеющие и не имеющие соустье с полостью сустава. Гигромы, не имеющие соустья, целесообразно лечить пункционно-цитостатическим способом, а кисты, имеющие соустье с полостью сустава, подлежат катетеризации с последующим ежедневным промыванием и введением трипсина и цитостатика. Разработанный Ю.П. Леонтьевой пункционно-цитостатический способ лечения гигром у детей полностью предотвращает осложнения, свойственные оперативным вмешательствам, а рецидивы после трехкратно выполненной манипуляции встречаются лишь в 5% случаев.

Таблица 3

Сравнение динамики показателей по шкале DASH

|

Параметр |

Разница между 1-й и 2-й группами |

||||

|

До лечения |

1-е сут. |

14-е сутки |

30-е сутки |

1 год |

|

|

Критерий Z |

-5,835 |

-6,710 |

-6,710 |

-6,710 |

-6,710 |

|

Асимптотическая значимость |

0,01 |

<0,0001 |

<0,0001 |

<0,0001 |

<0,0001 |

Таблица 4

Сравнение динамики показателей между группами по ВАШ

|

Параметр |

До лечения |

1-е сут. |

14-е сутки |

30-е сутки |

1 год |

|

Z |

-2,332 |

-3,858 |

-5,998 |

-3,762 |

-5,662 |

|

Асимп. знач. |

0,020 |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

0,001 |

-

В .Н. Коробков с соавторами также считают, что исходы пункционного метода зависят от наличия или отсутствия сообщения между полостью гигромы и полостью сустава. Залогом успешного лечения они видят ликвидацию соустья с суставом или сухожильным влагалищем [29].

M.L. Mooney с соавторами выявили факторы, влияющие на развитие рецидивов гигром у детей. В первую очередь к ним относится возраст: рецидивы чаще происходят в более старшей возрастной группе – в среднем 12,2 года. Другими предикторами авторы считают болезненность кисты (86%), необходимость хирургического лечения, локализация гигромы на тыльной стороне запястья (79%) [3].

По мнению некоторых авторов, самым важным и непременным условием успешного результата пункционного метода лечения гигромы у детей является соблюдение пациентом послеоперационного режима [18, 29]. Анализ результатов нашего исследования полностью подтверждают это заключение. Обязательным условием послеоперационного ведения является ношение давящей повязки в области пунктированной гигромы, которая накладывается сразу после малоинвазивного лечения. Давящая подвязка играет очень важную функцию, поскольку продолжает склерозировать ткани в послеоперационном периоде. Другим условием является обязательное ношение ортеза в течение 14 дней, который способствует ограничению движения в лучезапястном суставе.

Заключение

Таким образом, пункционный способ лечения гигром лучезапястного сустава у детей позволяет предотвратить развитие стойких нарушений функций кисти, образование контрактур и анкилозов, развитие рецидивов.

Этика публикации

Исследование соответствует этическим стандартам Комитета по биоэтике, разработанным в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 266 от 19 июня 2003года. Все пациенты дали информированное согласие на участие в исследовании