Результаты лечения пациентов с активными солитарными костными кистами с применением чрескостного остеосинтеза

Автор: Митрофанов А.И., Борзунов Д.Ю.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Мы располагаем опытом лечения 23 человек с активными солитарными костными кистами длинных трубчатых костей в условиях чрескостного остеосинтеза. В группе пациентов из 16 человек, которым одновременно с чрескостным остеосинтезом осуществляли пункционную медикаментозную терапию, достигнуты хорошие исходы лечения. Из семи человек, которым применялся только чрескостный остеосинтез, у трѐх больных наступили рецидивы заболевания.

Солитарная костная киста, чрескостный остеосинтез, интрамедуллярное армирование, пункцион-ная терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/142121312

IDR: 142121312

Текст научной статьи Результаты лечения пациентов с активными солитарными костными кистами с применением чрескостного остеосинтеза

По данным А.П. Бережного, кисты костей составляют 56,2 % среди доброкачественных опухолей скелета [2]. Н.А. Тенилин выявил, что на их долю приходится 10-15 % от всех новообразований костной ткани [5].

В настоящее время костные кисты этиопатоге-нетически рассматриваются как локальные формы остеодистрофии с нарушенным местным гомеостазом, сопровождающимся локальными биохимическими (повышение активности лизосомных ферментов, фибринолитической активности кистозного содержимого) и патофизиологическими (нарушение микроциркуляции с повышением внутрикостного давления) сдвигами [2].

В нашем Центре разработаны способы лечения костных кист, включающие использование свободной костной пластики и создание условий управляемого напряжения растяжения и (или)

сжатия в полостных кистозных дефектах [6]. При благоприятных ближайших результатах лечения пациентов анализ отдаленных исходов показал довольно высокий процент рецидивов (17,6 %), что, по нашему мнению, свидетельствовало о неадекватной инактивации содержимого кист и выполнении костнопластических вмешательств в активную фазу развития кисты. По данным литературы, частота рецидивов после классических костнопластических операций составляет от 20 % до 50 % наблюдений [7].

Целью нашего исследования являлся анализ анатомо-функциональных результатов реабилитации пациентов с активными костными кистами при использовании методик компрессионнодистракционного остеосинтеза и адекватной инактивации кистозного содержимого.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В комплексе обследования применялись клинический, рентгенологический, компьютернотомографический методы исследования.

В активной стадии развития кисты на лечении находилось 23 пациента в возрасте от 5 до 27 лет. Пациентов мужского пола было 14, жен- ского – девять. В 16 случаях кисты локализовались в плечевой кости, в семи – в бедренной.

Причиной обращения у 16 пациентов был патологический перелом. В 13 наблюдениях такой перелом был первым клиническим проявлением заболевания. У 12 пациентов до перелома не бы- ло никаких симптомов, указывающих на наличие патологии, у одного больного с кистой бедренной кости отмечались периодические боли в бедре и хромота. У трех пациентов при сборе анамнеза выявлено от 1 до 4 переломов (2 по одному перелому, 1 – четыре перелома). Во всех случаях нами отмечалась невысокая энергетика наступления патологического перелома. Болевой синдром был слабо выражен. Локального отека и гематомы мы не наблюдали. У пациентов с впервые выявленными кистами, как правило, не было деформаций и изменения длины пораженного сегмента. В одном наблюдении имелось увеличение длины пораженного сегмента на 2 см. У одного пациента, перенесшего четыре перелома, было выявлено укорочение плеча на 2 см.

У семи пациентов, обратившихся для лечения, с ненарушенной целостностью кости в анамнезе отмечалось 1-2 патологических перелома. Четыре пациента после однократного перелома, у которых консолидация была достигнута фиксацией гипсовой повязкой, изменения продольного размера кости выявлены не были. Из трёх пациентов после двукратных переломов и перенесенных оперативных вмешательств (чрескостный остеосинтез – 2, накостный остеосинтез пластиной – 1) выявили укорочение 2 и 5 см, увеличение продольного размера пораженной кости на 2 см – у одного.

При активных солитарных костных кистах (СКК) на рентгенограммах патологический очаг выявляли в виде участка гомогенного просветления овоидной формы с увеличением в объеме метафиза. Полюс солитарных костных кист, прилежащий к эпифизу, был отдален от эпифизарного росткового хряща субхондральной зоной склерозирования кости шириной до 5 мм. В диафизарном направлении очаг не имел четких границ. При визуализации рентгенограмм нормальный структурный рисунок метафиза отсутствовал. Кортикальный слой метафиза был истончен до 1-2 мм. Смежные отделы кости были не изменены: эпифизы нормальной формы и структуры, ширина ростковой зоны была обычная, отделы кости, расположенные дистальнее кисты, были также не изменены. Протяженность деструкции кости составляла от 3 до 15 см (6,9±0,8 см). В относительных величинах величина полостных дефектов с учетом укорочения составляла от 9,4 до 45,2 % (24,3±2,8 %). При описании рентгенограмм больных с патологическими переломами были выявлены следующие особенности: при полных переломах линия повреждения проходила по отношению к очагу деструкции фокально (рис. 1) или перифокально в косом либо в косопоперечном направлении (рис. 2).

Симптом «упавшего фрагмента» отмечался у 5 пациентов (рис. 3). При локализации СКК у эпифизарного росткового хряща после резкого взмаха рукой или при бросании предметов нами было отмечено типичное угловое смещение ко- стных отломков – угол, образованный костными отломками, открытый кзади (рис. 4). Описанная рентгенологическая картина патологического процесса в сочетании с клиническими проявлениями соответствовала активной стадии патологического процесса в фазе остеолиза.

Рис. 1. Рентгенограмма больного К., 5 лет. Солитарная киста плечевой кости. Фокальный поперечный патологический перелом

Рис. 2. Рентгенограмма больного А., 12 лет. Солитарная киста плечевой кости. Перифокальный косой патологический перелом

Рис. 3. Рентгенограмма больной С., 4 лет. Плечо с плечевым суставом в прямой проекции. Солитарная киста, патологический перелом. Симптом «упавшего фрагмента»

Рис. 4. Рентгенограмма больной Т., 13 лет, в боковой проекции. Солитарная киста плечевой кости. Фокальный патологический перелом со смещением под углом, открытым кзади

Чрескостный остеосинтез был применен у семи пациентов (группа 1) как с патологическим переломом, так и без него. Чрескостный нейтральный остеосинтез применялся у двух пациентов с патологическими переломами. У двух пациентов во время операции осуществляли одномоментную компрессию очага деструкции на уровне перелома или кортикотомии до сминания истонченного кортикального слоя, в послеоперационном периоде осуществляли поддерживающую компрессию по 1 мм раз в 7-10 дней (монолокальный компрессионный остеосинтез). В двух случаях моноло-кальный дистракционно-компрессионный остеосинтез. После операции, сохраняя взаимоцентра-цию отломков, их продольно разводили до образования межотломкового диастаза величиной 0,5-1,0 см. Начиная с 7-9 дня после операции осуществляли их дозированное сближение, а затем и взаимную компрессию отломков, которую выполняли с темпом 0,5-1,0 мм в сутки (Патент № 2266071 РФ, МПК 7 А 61 В 17/56 Способ лечения костной кисты, осложненной патологическим переломом / Шевцов В.И. (RU), Борзунов Д.Ю. (RU), Митрофанов А.И. (RU), РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова (RU). - № 2004109282/14; Заявл. 29.03.2004; Опубл 20.12.2005, Бюл. 35). Билокаль-ный компрессионно-дистракционный остеосинтез применен у одного пациента.

У 16 пациентов чрескостный остеосинтез, в том числе в комбинации с интрамедулярным напряженным эластичным армированием, применялся одновременно с медикаментозной пункционной инактивацией кистозного содержимого (группа 2). Интрамедуллярный напряженный остеосинтез выполняли противоизогнутыми спицами с высококристалличным гидроскиапатитным покрытием [1]. У 13 пациентов во время операции осуществляли одномоментную компрессию очага деструкции на уровне перелома или кортикотомии до сминания истонченного кортикального слоя. В послеоперационном периоде осуществляли поддерживающую компрессию по 1 мм раз в 7-10 дней (монолокальный компрессионный остеосинтез). Двум больным во время операции выполняли одномоментную компрессию на уровне перелома (или кортикотомии) через очаг деструкции до сминания и дублирования истонченного кортикального слоя. В послеоперационном периоде начиная с 5-7 дня осуществляли дозированную дробную дистракцию на уровне кисты темпом 1 мм в сутки в 4 приема до восстановления длины сегмента (монолокальный компрессионнодистракционный остеосинтез). Билокальный ком- прессионно-дистракционный остеосинтез применен у одного пациента. Восьми пациентам чреско-стный остеосинтез комбинировали с интрамедуллярным напряженным эластичным армированием, для чего в дистальной части сегмента из разреза 1 см выделяли поверхность кости, в кортикальном слое выполняли два отверстия помощью сверл диаметром 3-5 мм под углом 45º к оси кости. В костномозговую полость вводили 2 изогнутые спицы с высококристалличным гидроксиапатит-ным покрытием через очаг поражения. Изгибы спиц располагались в одной плоскости, но в противоположных направлениях. Концы спиц скусывались и погружались в мягкие ткани. Расположение имплантатов контролировалось выполнением рентгенограмм. Всем пациентам во время операции иглой для аспирации костного мозга чре-скожно выполняли пункцию кисты через истонченный кортикальный слой кости. Полость промывали 5 % раствором аминокапроновой кислоты в объеме до 200 мл до чистой промывной жидкости. После удаления одной из игл, через оставшуюся вводили препарат группы ингибиторов протеаз – контрикал 10000 Ед. В процессе остеосинтеза с интервалом в 3 недели выполняли еще 12 пункции [4]. Срок остеосинтеза при моноло-кальном чрескостном остеосинтезе составил 89,38±11,77 суток. Срок остеосинтеза при било-кальном чрескостном остеосинтезе составил 97±20,95 суток.

При оценке эффективности оперативного лечения костных кист в качестве критерия нами использовалась система определения анатомофункциональных исходов по Любошицу-Маттису-Шварцбергу модифицированная Н.П. Демичевым и А.Н. Тарасовым (табл. 1) [3].

Оценку результатов оперативного лечения костных кист получали путем деления суммы цифровых выражений на количество изучаемых показателей. Так, хорошим считали такой результат лечения, когда индекс равнялся 3,5–4,0, удовлетворительным – 2,6-3,4 и неудовлетворительным – 2,5 и менее.

Таблица 1

Система определения анатомо-функциональных исходов по Любошицу-Маттису-Шварцбергу модифицированная Н.П. Демичевым и А.Н. Тарасовым

|

№ |

Показатель |

Числовое выражение показателя (в баллах) |

||

|

4 |

3 |

2 |

||

|

1. |

Боли |

отсутствуют |

при тяжелой физич. нагрузке |

при легкой физич. нагрузке |

|

2. |

Объем движений |

полный |

легкие ограничения |

резко выраженные ограничения |

|

3. |

Укорочение сегмента |

отсутствует |

до 2 см |

свыше 2 см |

|

4. |

Атрофия |

отсутствует |

до 2 см |

свыше 2 см |

|

5 |

Деформация |

отсутствует |

до 10° |

свыше 10° |

|

6. |

Сосудистые нарушения |

отсутствует |

гипостатические отеки |

отеки и другие нарушения |

|

7. |

Неврологические нарушения |

отсутствует |

парез мягких тканей |

паралич |

|

8. |

Гнойные осложнения |

отсутствует |

остеомиелит |

|

|

9. |

Рентгенологические признаки |

восстановление структуры кости |

замедленная перестройка |

ложный сустав |

|

10. |

Рецидив |

отсутствует |

однократный |

повторный |

|

11. |

Трудоспособность |

восстановлена |

перемена профессии, инвалидность III группы |

потеря трудоспособности, инвалидность I или II группы |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ближайшие результаты лечения в сроки наблюдения до одного года после окончания лечения были изучены у 22 (95,7 %) человек. Отдаленные результаты – год и более, после окончания лечения – прослежены у 20 (86,9 %) пациентов (табл. 2).

Все неудовлетворительные результаты (15 %) были зафиксированы у пациентов с кис- тами в активной стадии, которым применялись различные методы чрескостного остеосинтеза без медикаментозной инактивации содержимого кист. В дальнейшем для купирования кистозного процесса этим пациентом потребовалось выполнение костнопластических операций. Осложнения не являлись специфичными и не повлияли на исход лечения.

Таблица 2 активными солитарными костными кистами

Отдаленные результаты лечения пациентов с

|

Чрескостный остеосинтез |

Чрескостный остеосинтез в сочетании с пункционной медикаментозной терапией |

|

|

Хороший |

3 |

12 |

|

Удовлетворительный |

1 |

1 |

|

Неудовлетворительный |

3 |

– |

|

Всего |

7 |

13 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Основываясь на изучении отдаленных результатов лечения можно сделать следующие выводы:

-

1) создание условий компрессионного или (и) дистракционного остеосинтеза обеспечивает регенерацию костной ткани в очаге поражения, а также позволяет произвести коррекцию имеющихся травматолого-ортопедических нарушений (перелом, деформация, укорочение).

-

2) выполнение лечебно-диагностических пункций на этапах чрескостного остеосинтеза обеспечивает инактивацию кистозного содержимого и нормализацию локального гомеостаза, что является необходимым условием формирования полноценного костного регенерата.

-

3) использование интрамедуллярных спиц с остеоиндуцирующим покрытием обеспечивает локальную стимуляцию эндостального костеобразования в очаге деструкции, а также является профилактикой патологического перелома и деформации сегмента в безаппаратном периоде.

Рекомендуемый алгоритм оперативного вмешательства при лечении солитарных костных кист в активной стадии заключается в создании условий напряжения растяжения или сжатия в области очага остеолитической деструкции по средствам чрескостного остеосинтеза, адекватная инактивация содержимого кист достигаемая пункционным введением медикаментозных препаратов, интрамедуллярный остеосинтез спицами с высококристаличным гид-роксиаппатитным покрытием.

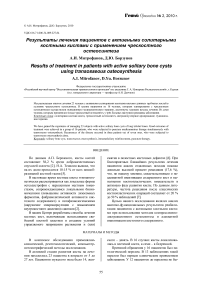

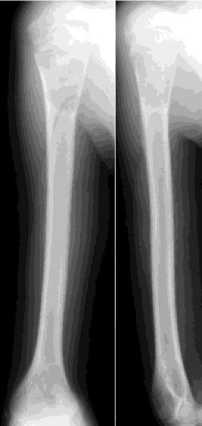

Клинический пример. Пациент А., 12 лет, поступил в клинику Центра с диагнозом: солитарная киста проксимального отдела правой плечевой кости, патологический перелом (рис. 5, 6).

Рис. 5. Рентгенограммы больного А., 12 лет, при поступлении. Солитарная киста плечевой кости, патологический перелом

Рис. 6. Компьютерная томограмма больного А., 12 лет. Аксиальный срез

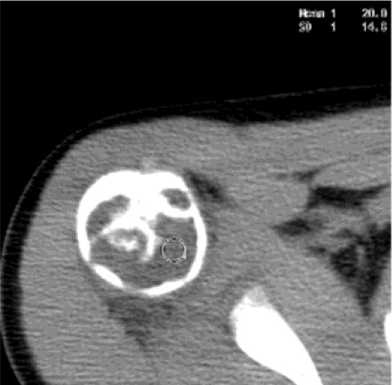

В Центре выполнена операция – закрытый чрескостный остеосинтез правой плечевой кости аппаратом Илизарова, медикаментозная пункция кисты, внутрикостное армирование плечевой кости двумя спицами с остеоиндуцирующим покрытием (рис. 7).

В процессе остеосинтеза с интервалом в 3

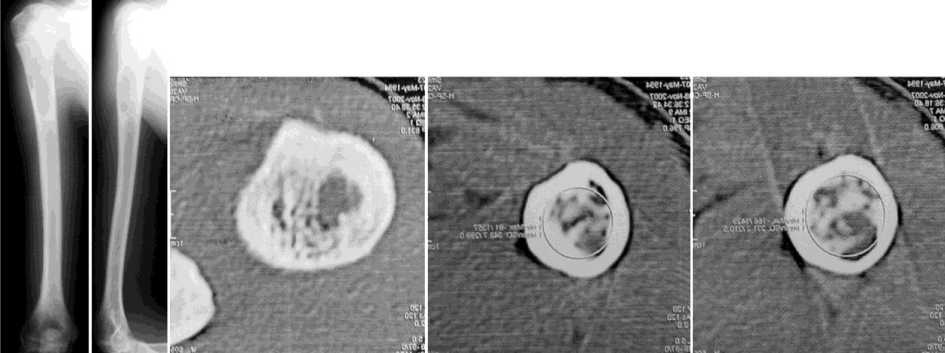

недели выполнили еще 2 пункции. Срок чреско-стного остеосинтеза составил 48 суток. Достигнута консолидация патологического перелома с заполнением полости кисты новообразованной костной тканью (рис. 8, 9).

На контрольном осмотре через 1 год достигнутый результат сохраняется (рис. 10).

Рис. 7. Рентгенограммы больного А., 12 лет, после выполненного остеосинтеза

Рис. 8. Рентгенограммы больного А., 12 лет, после окончания лечения

Рис. 9. Компьютерная томограмма больного А., 12 лет. Аксиальный срез

Рис. 10. Рентгенограммы и компьютерные томограммы (аксиальные срезы) больного А., через год после окончания лечения