Результаты лечения пациентов с последствиями гематогенного остеомиелита плечевой кости с использованием новых методик чрескостного остеосинтеза

Автор: Гофман Ф.Ф., Мурадисинов С.О., Новиков К.И., Климов О.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2009 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты лечения 73 пациентов с последствиями гематогенного остеомиелита плечевой кости, пролеченных в РНЦ «ВТО» с 1982 года по 2005 год, которым осуществляли дистракционный остеосинтез плеча аппаратом Илизарова. Все больные оперированы по технологиям, разработанным в РНЦ «ВТО» с учетом особенностей течения заболевания. На основании полученных результатов описаны и проанализированы результаты лечения, ошибки и осложнения, встретившиеся у данных пациентов, а также методы по их профилактике и своевременному адекватному лечению.

Гематогенный остеомиелит плеча, удлинение плеча, метод управляемого чрескостного остеосинтеза, оценка результатов, ошибки и осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/142121184

IDR: 142121184 | УДК: 616.717.4-018.46-002-001.5-089.84

Текст научной статьи Результаты лечения пациентов с последствиями гематогенного остеомиелита плечевой кости с использованием новых методик чрескостного остеосинтеза

Вопросы оперативного лечения последствий гематогенного остеомиелита не теряют своей актуальности в настоящее время. По данным литературы [1], острый гематогенный остеомиелит составляет от 2,2 до 10 % среди всех гнойно-септических заболеваний детского возраста. При этом верхние конечности поражаются в 31 % случае данного заболевания, среди которых 60 % занимает плечевая кость [2].1

Перенесённый в детском возрасте остеомиелит в 30-71 % случаев приводит к развитию тя-

Ф.Ф. Гофман - врач травматолог-ортопед 3 ортопедического отделения;

О.В. Климов - старший научный сотрудник лаборатории коррекции деформаций и удлинения конечностей, к.м.н.;

М.О. Мурадисинов - научный сотрудник лаборатории коррекции деформаций и удлинения конечностей, к.м.н.;

К.И. Новиков - старший научный сотрудник лаборатории коррекции деформаций и удлинения конечностей, к.м.н.

жёлых деформаций, укорочению пораженных сегментов и выраженному нарушению функции конечности [3]. Актуальность проблемы восстановительного лечения подтверждает тот факт, что от 16,2 до 50 % детей после перенесённого остеомиелита становятся инвалидами.

Результатом перенесенного заболевания являются не только деформации и укорочение продольных размеров плечевой кости, но и уменьшение объема мягких тканей плечевого сегмента и нестабильность плечевого сустава.

Следует отметить, что применение классического варианта дистракционного остеосинтеза плечевой кости сопряжено с возможностью развития целого ряда осложнений [4]. Использование его у пациентов данной нозологической группы ввиду перечисленных выше особенностей значительно увеличивает вероятность их возникновения, в частности это относится к нестабильности проксимального фрагмента плечевой кости, вывиху и подвывиху плеча в плечевом суставе.

Таким образом, целью данного исследования явилась разработка новых методик чрескостного остеосинтеза плеча при данной патологии и исследование их эффективности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе проанализированы результаты лечения 73 пациентов с последствиями гематогенного остеомиелита плечевой кости, пролеченных с 1982 по 2005 год, которым осуществляли дистракционный остеосинтез плеча аппаратом Илизарова. Величина укорочения плеча наблюдалась от 4 до 19 см (от 24 до 78 %). Средняя величина укорочения плеча составила 9,7 3,41 см. В исследуемой группе мужчин было 37, женщин - 36. Средний возраст на начало лечения составил 14,3 3,5 лет.

Для удлинения плеча использовались методики билокального дистракционного остеосинтеза у 42 пациентов и монолокального – у 31 больного. Удлинение плечевой кости с защитой плечевого сустава выполнялась в семи случаях. Стимуляция репаративного остеогенеза с использованием интрамедуллярного напряженного армирования применена у восьми пациентов. У 25 пациентов был применен способ остеосинтеза проксимального фрагмента плечевой кости увеличивающий стабильность его фиксации. Всем пациентам, которым проводилось удлинение плеча в верхней трети, остеотомия выполнена по разработанному способу с учетом расположения точек крепления дельтовидной мышцы.

В данной группе больных одновременное удлинение обоих плеч произведено одной пациентке. Средняя величина удлинения при моно-локальном дистракционном остеосинтезе составила 8,2±1,5 см, при билокальном 9,7±1,5см.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

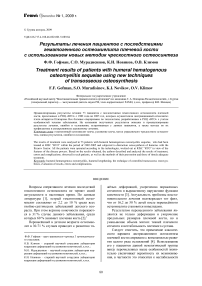

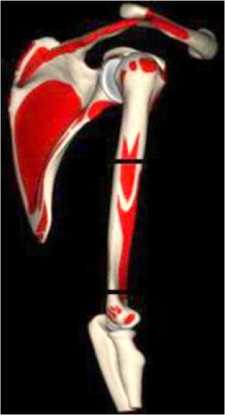

В классическом варианте компоновка аппарата для удлинения плеча состоит из двух или трех опор (рис. 1). Для соединения опор применяют резьбовые стержни, шарнирные узлы и пластинчатые приставки.

Рис. 1. Классический вариант остеосинтеза плечевой кости для ее удлинения: а - билокальный; б - монолокальный

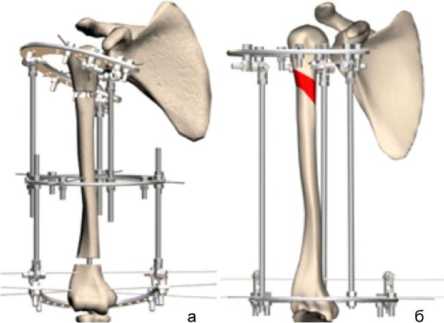

Для снижения риска развития перечисленных выше осложнений нами предложен ряд модификаций существующих методик дистракционного остеосинтеза плеча. Так, в семи случаях при дефектах проксимального конца плеча, а также нестабильности плечевого сустава проводилась защита плечевого сустава по предложенной методике (Р.п. № 38/04 «Способ удлинения плеча при нестабильности плечевого сустава» Гофман Ф.Ф., Гореванов Э.А., Мурадисинов С.О.). Суть методики заключена в остеосинтезе акромиального отростка и ключицы следующим образом: одну спицу проводят в сагиттальной плоскости через акромиальный отросток, вторую - через дисталь- ный конец ключицы, третью – через оба этих костных образования с последующей фиксацией их в полукольцевой опоре аппарата Илизарова и соединения его с проксимальной опорой на плече. Применение данной методики позволило нам предотвратить вывих плечевой кости в период ее удлинения (рис. 2).

Рис. 2. Защита плечевого сустава при нестабильности и дефектах проксимального отдела плеча

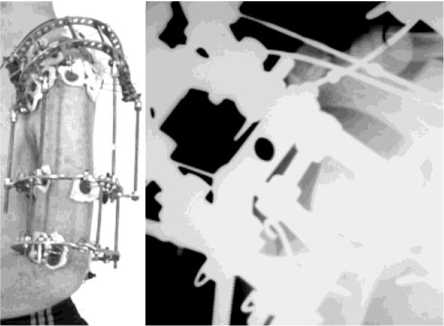

Для стимуляции репаративного остеогенеза использовано интрамедуллярное напряженное армирование. В случае билокального варианта удлинения плеча методика имеет свои особенности: предварительно изогнутые интрамедуллярные спицы вводятся навстречу друг другу через противоположные метафизарные отделы (Р.п. № 33/04 «Способ билокального дистракционного остеосинтеза», Попков Д.А., Мурадиси-нов С.О., Гофман Ф.Ф.) (рис. 3). Изгибы спиц ориентируются с учетом деформаций. К настоящему времени эта методика применена у восьми пациентов.

Рис. 3. Рентгенограммы плеча при его удлинении с использованием интрамедуллярного армирования

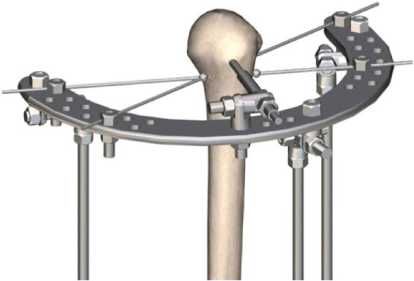

Для удлинения и коррекции варусной деформации проксимального отдела плеча предложена следующая модификация монтажа проксимальной опоры (Р.п. № 3/2006, «Способ фиксации проксимального фрагмента при удлинении плеча» Гофман Ф.Ф., Попков Д.А., Мурадисинов С.О.). Данная методика состоит в том, что помимо двух спиц с напайками, проведенных навстречу друг другу под углом 50-60°, использовать два стержня-шурупа, проведенных ниже опоры снаружи внутрь под углом 30-40° между собой. Все это позволило нам уменьшить количество спиц, проведенных через мышечный массив, увеличить стабильность проксимальной опоры, повысить управляемость проксимального фрагмента в процессе коррекции деформации (рис. 4).

Рис. 4. Способ увеличения стабильности проксимальной опоры при удлинении плеча

Для оптимизации биомеханических условий функционирования дельтовидной мышцы, после удлинения плечевой кости, предложено выполнять проксимальную остеотомию через середину зоны прикрепления дельтовидной мышцы (Изобретение № 2001104842 004932 от 20.02.2001 «Способ удлинения плеча» К.И. Новиков, Г.В. Дьячкова) (рис. 5).

Рис. 5. Схема варианта нарушения целостности плечевой кости

Кроме того, разработана методика монтажа аппарата Илизарова на плече для удлинения в автоматическом режиме (Р.п. 76./1997, «Методика монтажа аппарата Илизарова на плече для удлинения в автоматическом режиме» Гофман Ф.Ф., Попков Д.А.) .

Анализ результатов лечения с точки зрения длительности остеосинтеза показал, что в группе пациентов, которым производился моноло-кальный дистракционный остеосинтез плеча индекс фиксации составил 13,1±2,3 дн/см, а индекс остеосинтеза - 24,2 дн/см.

При билокальном удлинении без интрамедуллярного армирования индекс фиксации составил 9,6 2,1 дн/см, индекс остеосинтеза -16,9± 2,8 при средней величине удлинения 10,1±1,5 см. Напряженное интрамедуллярное армирование позволило снизить индекс фиксации в среднем до 6,4± 1,4 дн/см, а индекс остео- синтеза – до 12,3 1,8 дн/см при средней величине удлинения 8,9 см.

Восстановление движений в плечевом и локтевом суставах до исходного уровня произошло практически у всех пациентов к шести месяцам после снятия аппарата. К моменту снятия аппарата амплитуда движений в локтевом суставе в среднем составила 85,5º. В течение двух месяцев после снятия аппарата амплитуда движений в локтевом суставе у 45 % больных восстановилась до исходной, а к шести месяцам у 100 % больных движения в локтевом суставе определялись в полном объеме. Восстановление исходной амплитуды движений в плечевом суставе также отмечалось к 6-8 месяцам после завершения удлинения.

По характеру все встретившиеся осложнения разделены на четыре группы: I группа - осложнения, связанные с формированием костного дистракционного регенерата и с техникой выполнения оперативного вмешательства; II группа - суставные осложнения; III группа - инфекционные осложнения; IV группа - нейрососуди-стые осложнения.

Всего нами отмечено 36 случаев осложнений в исследуемой группе больных. Наиболее часто встречались осложнения инфекционного характера – у 18 пациентов, из них в 15 случаях (41,7 % от всех осложнений) они были легкой степени тяжести. Лишь у одного больного (2,8 %) лечение осложнилось спицевым остеомиелитом. На втором месте по частоте идут осложнения, связанные с формированием регенерата и техникой выполнения операции, - в 9 случаях (25 %). Из них тяжелое осложнение – ложный сустав – встретился у одного пациента (2,8 %).

Суставные осложнения в виде контрактур локтевого сустава, потребовавших консерватив- ного лечения в период дистракции, наблюдались у 5 пациентов (14 %) и были благополучно устранены посредством физиолечения и ЛФК. Осложнения в виде невропатии плечевого нерва встретились у 4 человек (11,2 %), все случаи наблюдались в период дистракции. Временное снижение темпов дистракции и проведенное специфическое лечение полностью устранило все признаки данного явления, и позволило достичь запланированной величины удлинения.

Результаты лечения с точки зрения встретившихся осложнений нами разделены по следующим категориям.

I категория: осложнений не было совсем или были легкие осложнения, для ликвидации которых не потребовалось дополнительных оперативных вмешательств.

II категория: осложнения средней тяжести, требующие хирургического вмешательства, не предусмотренного в начале лечения, либо осложнения лишь частично купируемые консервативными мероприятиями. Осложнения устранены без последствий или с последствиями, не ухудшающими функциональный результат лечения.

III категория: тяжелые осложнения с последствиями в конце лечения и ставшие причиной ухудшения полученного результата.

С точки зрения полученных результатов нужно отметить, что результаты первой категории достигнуты у 66 пациентов (90,2 %), второй – у 5 больных (6,8 %), третьей – в 2 случаях (2,8 %).

Анализ осложнений у пациентов прооперированных с использованием перечисленных выше методических приемов показал, что их применение практически полностью исключает развитие осложнений, против которых они направлены.

ВЫВОДЫ

Таким образом, полученные данные о результатах лечения данной группы больных позволяют сделать нам следующие выводы:

-

1. Последствия гематогенного остеомиелита плечевой кости требуют относительно больших удлинений сегмента – до 24-78 % от исходной длины.

-

2. Применяемые методики дистракционного остеосинтеза позволяют устранить укорочения плеча величиной 8-12 см за один этап оператив-

- ного лечения с хорошим функциональным результатом.

-

3. Интрамедуллярное напряженное армирование способствует сокращению длительности внешней фиксации в среднем на 4,6 дн./см удлинения.

-

4. Соблюдение методик удлинения позволило получить положительные результаты в 97 % случаев, из них хорошие и отличные – в 90,2 % случаев.