Результаты мониторинга исторических памятников северо-западного побережья Охотского моря

Автор: Слободин С.Б., Зеленская А.Ю.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 1 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

Одной из основных функций федеральных и региональных органов культуры является сохранение и охрана объектов культурного наследия коренного населения России. Особую актуальность она приобретает на Дальнем Востоке в связи с выдачей участков земли в аренду по государственной программе «Дальневосточный гектар». В 2017 г. был проведен мониторинг состояния пяти археологических памятников северо-западного побережья Охотского моря (Каменный Венец, Светлая, Ольская, Батарейная, Богур-чан), в ходе которого были составлены топографические планы стоянок и поселений, определены их точные границы и географические координаты, уточнена хронология и периодизация древнекорякской культуры. Проведенные исследования позволили получить новые научные данные о материальных комплексах и возрасте стоянок северо-западного Приохотья.

Мониторинг, археологические памятники, охотское побережье, тауйская губа, древнекорякская культура, токаревская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/170175935

IDR: 170175935 | УДК: 902.01 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-1/76-96

Текст научной статьи Результаты мониторинга исторических памятников северо-западного побережья Охотского моря

Сохранение объектов культурного наследия (далее – ОКН) коренных народов Северо-Востока России является главной задачей отдела охраны ОКН Правительства Магаданской области, однако до недавнего времени на государственную охрану местными органами власти был поставлен (еще в 1974 г.) только один археологический памятник – стоянка Богурчан. Документация на данный памятник (паспорт памятника, географические координаты его границ, культурная характеристика) в Министерстве культуры отсутствовала. В настоящее время в связи с реализаций государственной программы «Дальневосточный гектар» остро встала проблема учета и определения границ ОКН при выделении земель в частное пользование.

В 2017 г. в Магаданской области был впервые проведен мониторинг состояния археологических памятников Тауйской губы на северо-западном побережье Охотского моря для подготовки их к постановке на государственный учет и охрану в Министерстве культуры РФ, давший новый научный материал по приморским культурам. Работы проводились в соответствии с «Методикой определения границ территорий объектов археологического наследия» (письмо МК РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ). Эта деятельность широко практикуется во всем мире [33].

В ходе мониторинга также впервые в истории археологических исследований стоянок северо-западного побережья Охотского моря проведена инструментальная топографическая съемка стоянок и поселений токаревской и древнекорякской культур (Ольская, Богурчан, Батарейная, Светлая, Каменный Венец), уточнена хронология и периодизация древнекорякской культуры.

История исследований археологических памятников в Тауйской губе

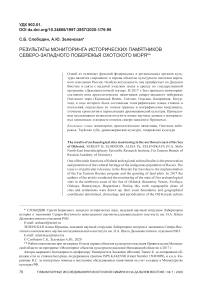

Археологические исследования, проводимые в восточной части Тауйской губы (от м. Она-цевича в Амахтонском заливе до м. Алевина)

с конца 1920-х гг. привели к открытию около 30 ОКН, представленных стоянками, поселениями и местонахождениями эпохи каменного века, палеометалла и металла (Рис. 1). Анализ материалов, полученных с этих стоянок, и имеющиеся радиоуглеродные датировки позволяют говорить о начале освоения прибрежных районов Тауйской губы, включая полуостров Кони, где расположено «поселение Богурчан», с неолита. Наиболее активно эта территория осваивалась в I тыс. до н. э. – I–II тыс. н. э.

Первые исследования в Тауйской губе относятся к 1927 г., когда руководитель зверохо-зяйства на о. Завьялова (Ольском) В.П. Сторчак открыл в бухте Рассвет (у устья рек Нерпичья и Рассвет) древние стоянки приморских жителей с жилищами [29, с. 44, 45]. В 1928 г. он совместно с сотрудником хозяйства К.О. Озолиным и биологом Г.Д. Дулькейтом провел раскопки на площади ок. 10 кв. м. В раскопе были найдены каменные и костяные орудия, фрагменты глиняной посуды, кости рыб и морского зверя, ракушки [6; 16]. В 1929 г. материалы раскопок были опубликованы В.И. Огородниковым [16]. Это была одна из первых публикаций археологических находок не только в Тауйской губе, но и в целом в северной части Охотского побережья. В 1929–1931 гг. древние поселения на о. Завьялова раскапывал К.О. Озолин. Он собрал коллекцию каменных орудий (тесло из базальта, скребки из халцедона и др.), но судьба ее неизвестна [32, с. 103].

В 1930–1932 гг. обследования в Тауйской губе вели М.Г. Левин и В.И. Левин [3; 15]. Полученные ими материалы были опубликованы только в 1968 г. Р.С. Васильевским [30, с. 91] и сейчас хранятся в Музее антропологии МГУ [3, с. 71–80]. В 1939 г. отряд Магаданского областного краеведческого музея произвел раскопки древнего поселения Атарган у пос. Ола [3], а в 1941 г. могильника на р. Дукча (Архив Магаданского областного краеведческого музея, далее – архив МОКМ. Оп. 1. Д. N3. Л. 16). А.П. Окладников, ознакомившись с материалами раскопок, сделал заключение, что погребение «...эвенское... может быть начала XVIII

Рис. 1 . Карта древних стоянок в Тауйской губе: 1. Спафарьева; 2. Талан; 3. Станюковича; 4. Токарева;

5. Ойра; 6. Окса I–V; 7. Недоразумения; 8. Березовая, Школьная; 9. Медвежка; 10. Островная; 11. Отлогий;

12. Марчекан; 13. Каменный Венец; 14. Жорина; 15. Чирикова; 16. Светлая; 17. Веселая I–V, Вдовушка;

18. Ольская; 19. Батарейная I–II; 20. Дукча; 21. Черный Ключ; 22. Колчаковский; 23. Атарган; 24. Найденова;

25. Богурчан; 26. Плоский; 27. Алевина; 28. Рассвет I–V, Маячная; 29. Северный; 30. Пресное; 31. Находка

в. Связано с культурой эвенов Якутии» (Архив МОКМ. Оп. 1. Д. N3. Л. 18).

В 1946 г. в Тауйской губе проводил исследования А.П. Окладников [17]. Им были обнаружены стоянки на п-ове Старицкого (в устье ключа Марчекан на берегу бухты Нагаева) и на западной оконечности полуострова (на мысе Чирикова). На полуострове Кони, на мысе Алевина им была открыта стоянка неолитического времени с микропластинками и древнекорякское поселение с типичной корякской керамикой, орудиями зверобойного промысла и костями морских млекопитающих, затем были продолжены раскопки на о. Завьялова и на поселении Атарган [3].

В 1955–1956 гг. стоянки Богурчан, Найденова и Атарган раскапывали сотрудники МОКМ А.В. Беляева и Г.А. Пытляков (Архив МОКМ. Оп. 1. Д. 235; Архив Института археологии РАН, далее – Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. №1100). С этого времени начинается публикация археологических материалов в местной краеведческой литературе, в «Краеведческих записках МОКМ» [1; 25; 30]. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в Тауйской губе проводил работы сотрудник МОКМ Р.С. Васильевский, который исследовал важные для понимания истории Та- уйской губы стоянки Атарган, Недоразумения, Ойра, м. Онацевича, о. Завьялова и, в комплексе с другими стоянками, установил несколько этапов развития неолитической и древнекорякской культур. Два этапа докорякской культуры определялись II и I тыс. до н. э. [2; 3]. В древнекорякской культуре им выделены пять стадий: завьяловская (V–VIII вв.), богурчанская (около X в.), атарганская (X–XIII вв.), ленгельвальская (XIII–XV вв.) и XVI–XVII вв. Они различались устройством поселений и жилищ, типами костяных изделий, обликом каменных орудий и керамики [3, с. 132–137].

В 1967 г. на огороде в окрестостях г. Магадана была найдена корякская фигурка женщины, вырезанная из моржового клыка [27]. Моржи в Охотском море не водятся, и получить клык охотские коряки могли только от жителей Берингоморского побережья, где они в изобилии [28].

Обзор выявленных к началу 1970-х гг. археологических стоянок Магаданской области был сделан Т.М. Диковой [5]. В нем были перечислены известные к тому времени стоянки в Тауйской губе – Ойра, о. Недоразумения, Атарган, Найденова, Богурчан, бухта Рассвет, Речная. Схема культурных подразделений древ- некорякской культуры, предложенная Р.С. Васильевским [3], была принята и Н.Н. Диковым, который, на основе его работ составил сводные таблицы орудий по этапам этой культуры [4, с. 238–247].

Исследования были продолжены в 1980-х гг. В 1980 г. была открыта стоянки Окса I–III [9]. В 1980–1981 гг. велось доисследование древнекорякского поселения Атарган [18]. На основе материалов ряда «докорякских» стоянок I тыс. до н. э. была выделена «североохотская (тока-ревская) культура» [8].

В 1982–1983 гг. в бухте Нагаева С.Б. Слободин открыл и исследовал стоянку Каменный Венец, расположенную у подножия одноименной вершины, в 7 км от Магадана. На стоянке была произведена зачистка обнажения культурного слоя и собран подъемный материал, представленный каменными и костяными орудиями, а также фрагментами керамики древнекорякской и токаревской культур [23; 24, с. 152].

Там же, в бухте Нагаева, в 13 км от г. Магадана, была открыта стоянка Жорина , на которой найдены отщепы, фрагменты костяных изделий, резаной китовой кости и фрагменты гладкостенной керамики, отнесенные к древнекорякской культуре [23; 24, с. 154]. Обследование стоянки на м. Чирикова позволило на основании обнаруженных миниатюрных орудий из халцедона отнести ее к токаревской культуре [23; 24, с. 154].

В 1982 и 1983 гг. на п-ове Старицкого С.Б. Слободин открыл стоянки древнекорякской культуры в бухтах Батарейная и Светлая, где им был собран подъемный материал, сделаны зачистки обнажения культурного слоя и проведены раскопки [23; 24, с. 154, 157]. В 1982 г. им же в устье р. Окса открыта стоянка Окса V [12], где наряду с приморскими материалами найдена микропластинка, представляющая пока еще редкие свидетельства выхода неолитического населения Колымы на Охотское побережье.

Тогда же Слободиным С.Б. открыты стоянки Березовая с оригинально орнаментированной керамикой, датированной серединой I тыс. н. э., культурная принадлежность которой пока еще точно не определена [9; 31], и Школьная, отнесенная к токаревской культуре [9]. Также были выявлены стоянки древнекорякской культуры на мысах Отлогий, Островной и в бухте Медвежка. В 1980-е гг. в бухте Гертнера им найдены стоянки в устье ручья Черный Ключ, датированной по нагару на собранной на стоянке керамике возрастом 1520±20 [31], и стоянка с микропластинками на сопке около устья ручья Колчаковский [26].

В 1982 г. А.И. Лебединцев и С.Б. Слободин открыли стоянки на о. Вдовушка, в ряде пунктов на берегу бухты Веселой, где был собран подъемный материал, и на восточной оконечности п-ова Старицкого – мысе Восточном (Ольском), где было обнаружено большое приморское поселение токаревской культуры Оль-ское [9; 24].

В 1983 г. А.И. Лебединцевым на берегу бухты Батарейная, в устье одноименной реки, была заложена разведочная траншея. В слое найдены каменные орудия токаревской культуры, кости нерпы, фрагменты китовых костей, береста [9]. В 2014 г. на стоянке Батарейная И.В. Макаровым были произведены дополнительные исследования (Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 45155). Также в 1982–1983 гг. А.И. Ле-бединцев обследовал на о. Завьялова стоянки Маячная с материалами древнекорякской культуры и Находка, отнесенную к токарев-ской культуре [9; 13].

В 1980-е гг. на поселении Ольском произведены раскопки на площади 260 кв. м, раскопаны два углубленных жилища. Раскопки выявили материалы токаревской культуры, сходные с материалами верхней стоянки о. Завьялова и с о. Спафарьева периода сер. I тыс. до н. э. – сер. I тыс. н. э. [9; 10; 11] и древнекорякской культуры возрастом 1160–1210 л.н. [31].

В 1990-e гг. А.А. Орехов исследовал древнекорякские поселения на п-ове Кони у мысов Плоский и Алевина [19; 20]. В 2009 г. заведующий лабораторией истории и археологии СВКНИИ ДВО РАН А.И. Лебединцев организовал исследования на о. Завьялова (работы проводили сотрудники лаборатории А.А. Прут и И.Т. Мухаметов), в результате которых были открыты новые стоянки (Пресное, мыс Северный) и доисследованы ранее открытые (Рассвет I, III, Маячная) [13].

Археологические стоянки, расположенные на п-ове Старицкого и в целом в Тауйской губе содержат богатые материалы, характеризующие широкий временной диапазон освоения прибрежных территорий Охотского моря. Наличие в подъемных сборах на берегах бухты Веселая, Окса, на ручье Колчаковский призматических микропластинок позволяет датировать эти стоянки эпохой не позднее неолита и говорить о посещении побережья континентальны- ми охотниками. Наличие мелких бифасиально обработанных наконечников стрел и ножей из халцедона на стоянках Ольская, Батарейная и Чирикова, Школьная, Недоразумения и др. указывает на их принадлежность к токарев-ской культуре морских охотников и рыболовов. На стоянках Атарган, Богурчан, Светлая, Жорина, Каменный Венец, м. Плоский, м. Алевина и др. обнаружены убедительные свидетельства существования различных стадий древнекорякской культуры.

В результате проводимых на протяжении более полувека археологических исследований в восточной части Тауйской губы Охотского моря были получены важные материалы для изучения процессов приморской адаптации и развития культуры морского зверобойного промысла тихоокеанского побережья Северо-Востока Азии. Анализ полученных со стоянок в Тауйской губе материалов позволяет определить характер и динамику процесса приморской адаптации и освоения биоресурсов на северном побережье Охотского моря на протяжении нескольких тысяч лет – со II тыс. до н. э. до середины II тыс. н. э. – и рассматривать этот район как один из центров формирования оригинальной культуры северных морских зверобоев.

В 2017 г. в рамках текущего обследования был проведен мониторинг состояния ОКН Каменный Венец, Светлая, Ольская, Батарейная, Богурчан. В ходе работ были составлены топографические планы стоянок и поселений, определены их точные границы и географические координаты, составлен план расположения западин (предполагаемых жилищ) на стоянке Ольская, получен новый научный материал с этих стоянок, уточнена хронология и периодизация древнекорякской культуры, определены соотношения границ ОКН и арендованных земельных участках на этой территории.

Каменный Венец

Стоянка Каменный Венец находится на полуострове Старицкого, в Нагаевской бухте, на поверхности небольшого каменистого мыса у сопки Каменный Венец. Открыта Слободиным С.Б. в 1983 г. По краю мыса была сделана зачистка и собран подъемный материал, представленный каменными, костяными орудиями, керамикой, костями рыб и морских животных [23; 24]. В 2017 г. для выявления культурного слоя на мысу был заложен шурф-зачистка. Определена следующая стратиграфия стоянки:

-

• Почвенно-растительный слой: 2–5 см;

-

• Светло коричневые супесчаные отложения (верхний культурный слой): 12–26 см;

-

• Линза (выброс от копки фундамента под дом). Серая супесь с камнями: 7–10 см;

-

• Темно-коричневая, черная гумусированная супесь (нижний культурный слой): 4–28 см;

-

• Материк. Суглинок оранжевого цвета с щебенкой и дресвой: более 50 см.

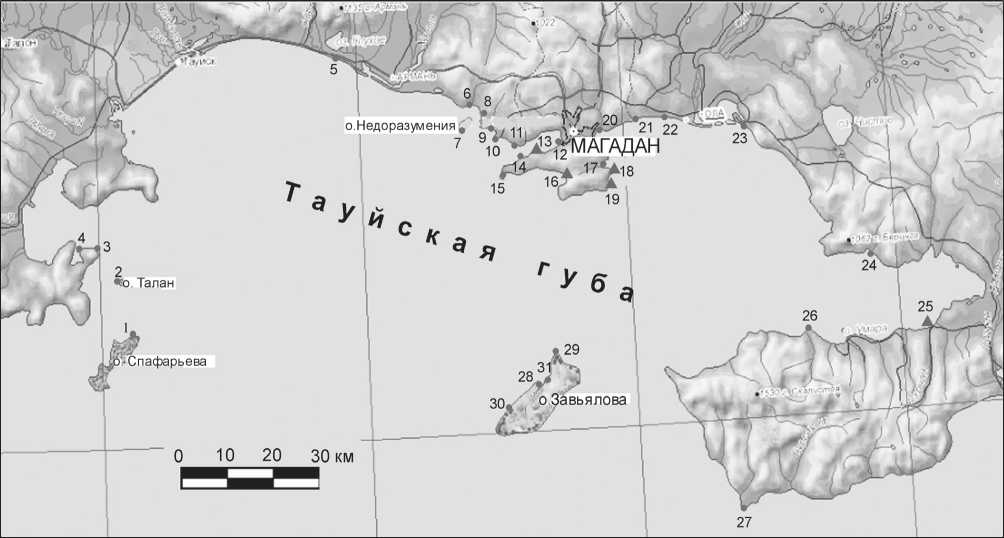

Анализ полученных со стоянки Каменный Венец находок показал наличие здесь материалов приморских культур раннего токаревского периода (I тыс. до н. э – I тыс. н. э.) и позднего древнекорякского (середина I – начало II тыс. н. э.).

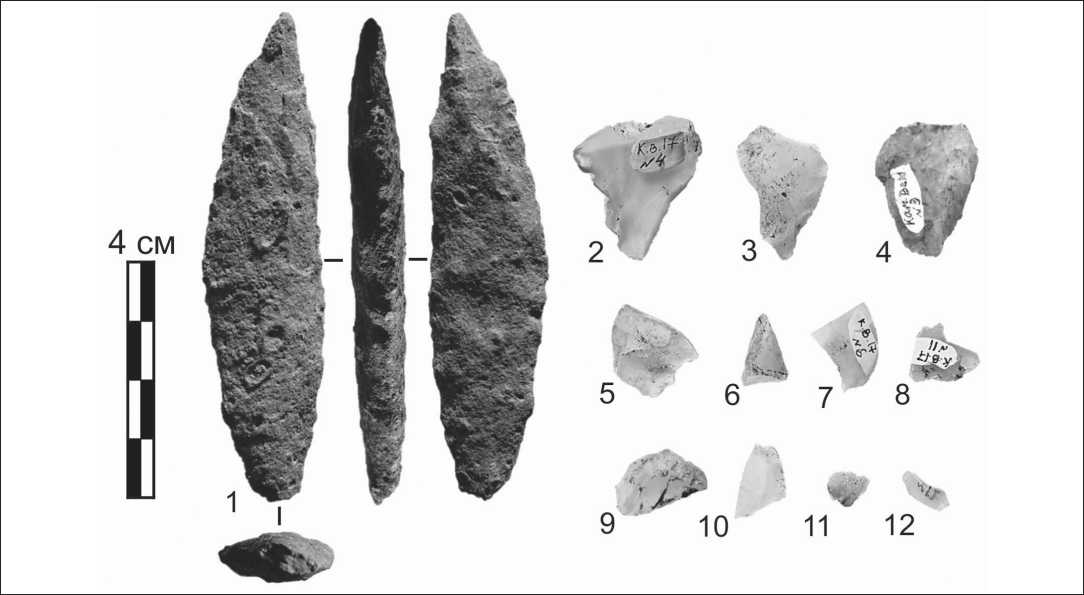

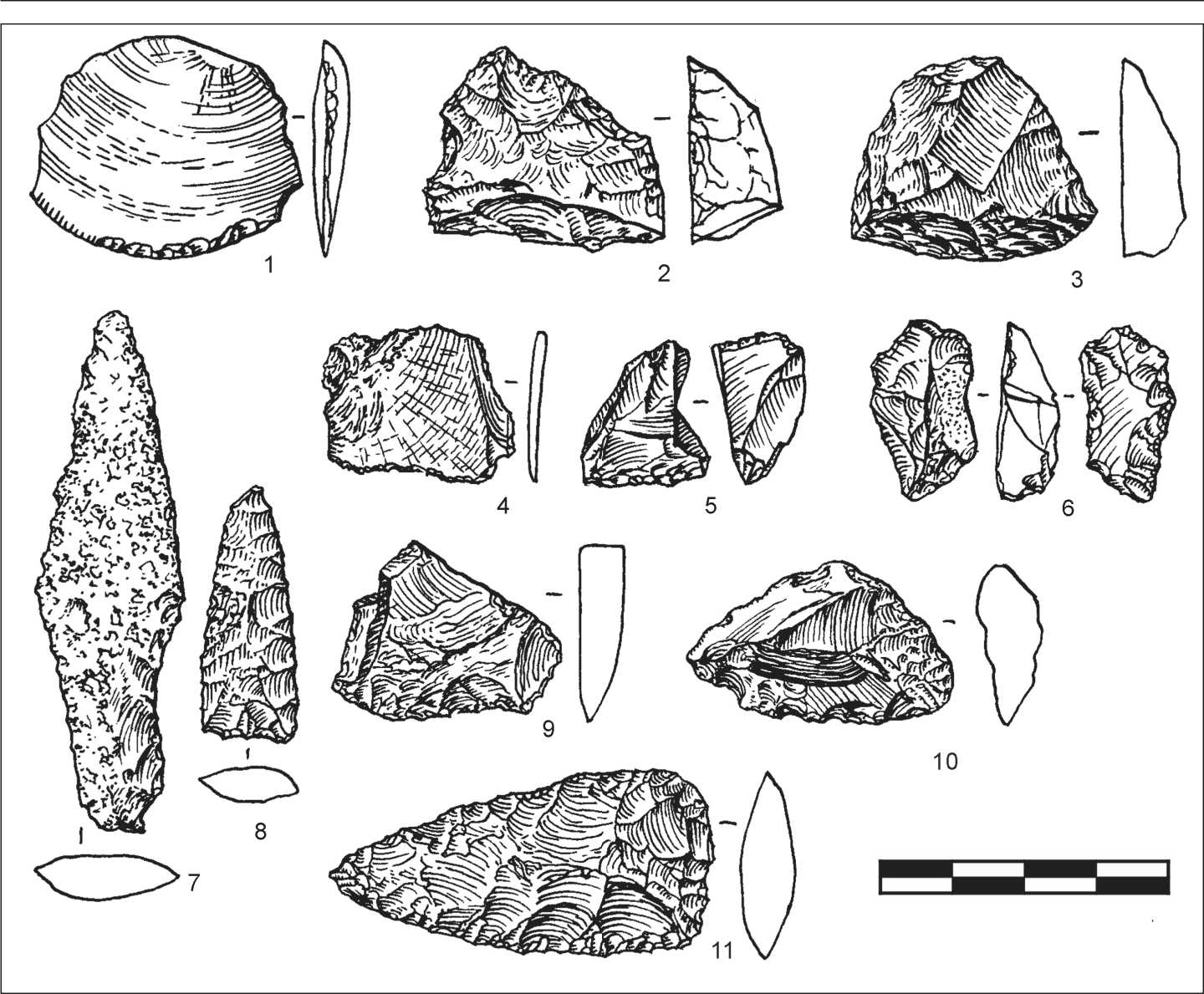

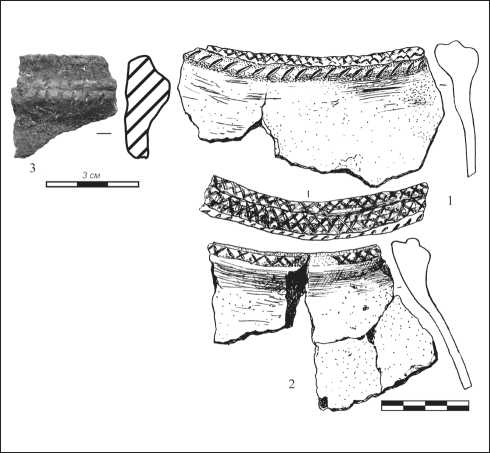

Материалы токаревской культуры из нижнего культурного слоя, из зачистки, включают галечные и халцедоновые отщепы (Рис. 2: 2–12), наконечник листовидный из сильно патинизиро-ванного туфа (Рис. 2: 1). К этому комплексу отнесены и подъемные находки в обнажении мыса: халцедоновый скол с ретушью (Рис. 4: 6); халцедоновое ядрище (Рис. 3: 4); фрагменты орудий из окремнелого туфа (Рис. 4: 9, 10; Рис. 3), наконечники, скребки и ножи. Наконечники бифасиаль-ные, линзовидные в сечении, представлены черешковым из порфирита (Рис. 4: 7), треугольным с прямым основанием из мелкозернистого туфа (Рис. 4: 8), с округлым основанием из окремне-лого туфа (Рис. 4: 11) и фрагментом (острием) из халцедона (Рис. 3: 5). Ножи на отщепах, один – из туфа с мелкой ретушью по краю (Рис. 4: 1), второй – халцедоновый (Рис. 4: 4). Концевые скребки из туфа, роговика и халцедона имеют более тщательную обработку корпуса и лезвия (Рис. 3: 3; Рис. 4: 2, 3, 5).

К древнекорякской культуре отнесены скребки на галечных сколах с лезвиями без дополнительной обработки (или с минимальной обработкой) и грубыми сколами по бокам (Рис. 3: 1), фрагмент гальки-отбойника, костяной поворотный наконечник гарпуна из оленьего рога с прямоугольным гнездом для колка и отверстием для линя (Рис. 3: 6), проколка из ребра нерпы (Рис. 3: 7) и 44 фрагмента керамики с толщиной стенок от 3 до 8 мм, с фрагментами венчиков с налепными валиками (Рис. 3: 8), орнаментированных выпуклыми горошинами.

Исследования зафиксировали значительные разрушения на стоянке, но зачистка показала наличие сохранившегося культурного слоя с находками, что позволяет говорить о перспективе дальнейших раскопок на стоянке.

Рис. 2. Каменные орудия со стоянки Каменный Венец

Рис. 3. Каменные, костяные орудия и керамика со стоянки Каменный Венец

Рис. 4. Каменные орудия со стоянки Каменный Венец

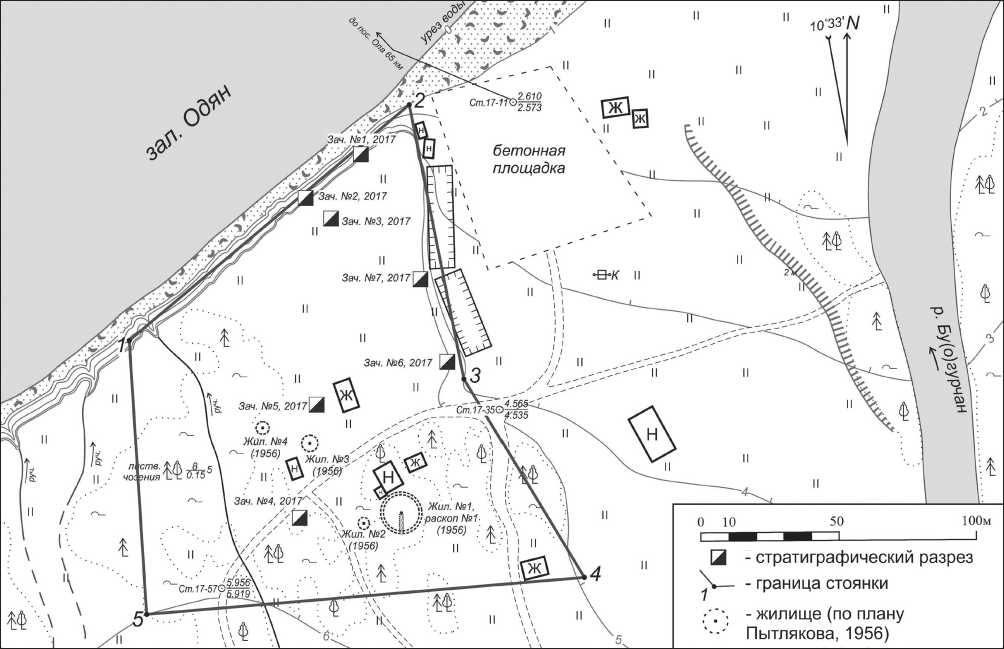

Ольское

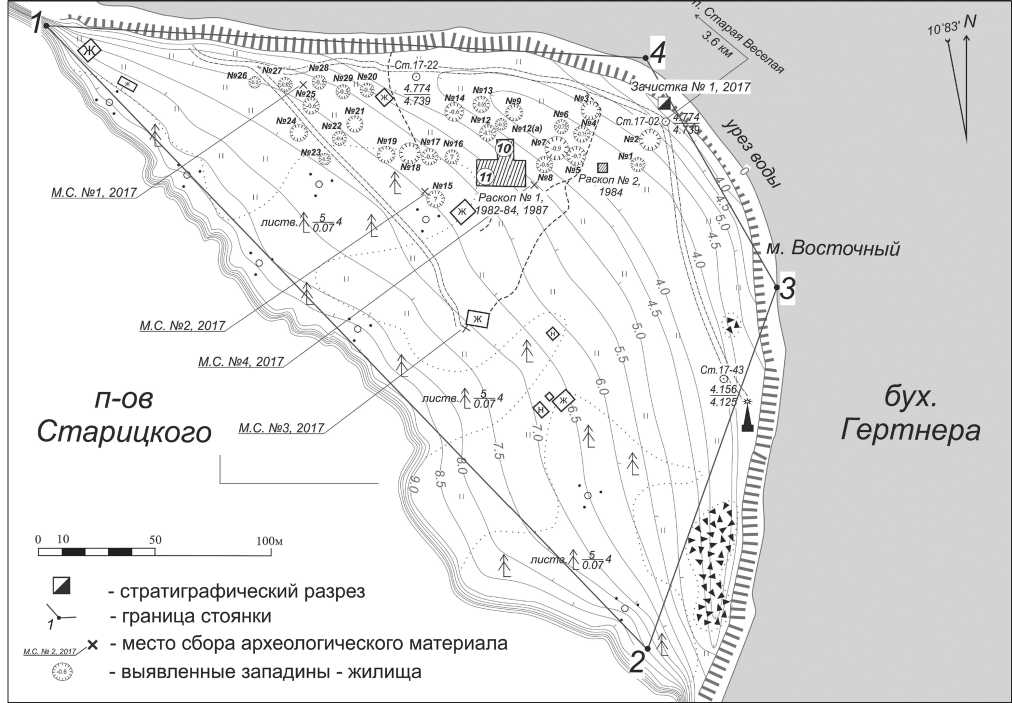

Стоянка-поселение Ольское находится на мысе Восточном (на картах 1960-х гг. – м. Ольский) на полуострове Старицкого у г. Магадан. Оконечность мыса представляет собой пологую, высотой до 7 м, морскую террасу размером 350 х 160 м с западинами, предположительно антропогенного происхождения, на ее поверхности (Рис. 5). C обоих сторон мыс ограничен береговыми обрывами. В 1980-е – 1990-е гг. на стоянке были проведены раскопки на площади около 260 кв. м. [9; 10].

Ведущаяся на мысу неоформленная законно хозяйственная деятельность (самострой) угрожает сохранности памятника и требует взятия его под охрану. Топографический план стоянки, данные о координатах западин и их метрические данные, необходимые для постановки памятника на гос. учет и охрану в Минкультуры РФ, отсутствовали.

В ходе текущего обследования на стоянке были определены координаты расположенно- го там раскопа и выявлено несколько обнажений, образовавшихся в результате активного антропогенного воздействия и содержащих кости морских животных, каменные артефакты (отщепы), ракушки. Проведенные шурфо-вочные работы по краю берегового обнажения террасы показали отсутствие там следов разрушения культурного слоя. Географические координаты западин на памятнике и его границы определены приемником GPS Garmin 64st, использовались и спутниковые снимки. Была сделана топосъемка местности и составлена карта стоянки (Рис. 5), площадь которой составляет около 18 000 м. кв.

На стоянке были раскопаны западины двух углубленных жилищ (№ 10, 11) округлой формы глубиной 0,6 и диаметром 8 м с очагами прямоугольной формы из вертикально поставленных камней [9; 10]. Культурный слой мощностью до 0,8 м идет сразу под дерном до гальки. В нем найдены каменные (халцедоновые, кремневые,

Рис. 5. План стоянки-поселения Ольская

галечные) и костяные орудия (рог, кость), керамика, украшения, кости ластоногих, рыб, кита, птиц и ракушки. Материалы стоянки свидетельствуют о занятии древних обитателей поселения морским промыслом. Среди каменных орудий – наконечники копий и стрел листовидной, треугольной и черешковой формы; ножи разнообразной формы, в т.ч. с рукояткой; скребки концевые овальной, треугольной и трапециевидной формы; резцы и резчики; шлифованные тесла и топоры; отбойники. Из кости морских животных и рога оленя сделаны наконечники копий и стрел, острог и гарпунов (простых зубчатых и поворотных), рыболовные крючки, проколки, иглы, игольники, рукоятки орудий, мотыги, гарпуны (Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 10777).

Анализ материалов стоянки и С-14 датировки из очагов (1830 +/–30, 2380 +/–30 (МАГ-1005, 1096)), позволяют отнести поселение Ольское к токаревской культуре Охотского побережья периода конца I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. [9; 10]. На некоторых участках поселения выявлены и древнекорякские материалы [31]. Степень сохранности стоянки удовлетворительная, терраса с расположенными на ней западинами жилищ хорошо задернована. Активной береговой эрозии в месте наибольшей концентрации жилищ и насыщенного культурного слоя не наблюдается. Определена следующая сводная стратиграфия стоянки:

-

• Почвенно-растительный слой: 5–10 см;

-

• Бурая гумусированная супесь (угли-стость, раковинные кучи): 40–50 см;

-

• Желтая гумусированная супесь (низ заполнения жилища): 10–30 см;

-

• Галька, валуны, глыбы гранодиорита – более 1 м.

Обследование поверхности мыса и анализ участков с подъемным материалом показали распространение культурного слоя почти по всей его поверхности. На стоянке зафиксировано 30 западин, две из которых, ранее раскопанные, являются жилищами [9; 10]. В центре ряда западин были зафиксированы камни, являющиеся, вероятно, очажными кладками. Средний размер западин – 6–7 м, глубина – 0,5–0,6 м. Координаты западин жилищ или хозяйственных ям указаны в таблице 1.

Поселение не имеет четкой планировки. Какой-то закономерности в расположении за- падин не наблюдается: один их ряд (11 западин) протянулся вдоль берегового вала, другие расположены в глубине террасы, но не дальше 50–80 м от берега. Расстояние между соседними западинами небольшое (1–5 м). Если все зафиксированные западины являются остатками жилищ, то стоянка, вероятно, представляет собой довольно большое круглогодичное поселение. В.И. Иохельсон, живший среди коряков, характеризовал жилища в их поселках как «разбросанные по всем сторонам» [7, с. 54]. Р.С. Васильевский, анализируя планировку древнекорякских поселений, пишет, что они «не имеют четкой планировки», а говоря об Атаргане, ссылается на эвенские предания, в которых его называют «муравейником» [3, с. 51, 102].

Очевидно, что не все западины на поселении, судя по плотности их расположения на мысу, использовались одновременно в качестве жилищ. Селения приморских коряков конца XIX в. насчитывали от 8 до 30 зимних и 13–15 летних жилищ размером 12–15 м в диаметре, и, чтобы выстроить жилище, вырывалась яма глубиной 1–1,5 м [7, с. 45, 46, 54]. В.И. Иохельсон отмечал, что «корякский подземный дом служит жильем и зимой и летом, …встречаются селения, в которых живут только зимой, в других – только летом, но дома зимних и летних поселков строятся одинаково. Использование же дома зимой или летом зависит от того, находится ли он на морском берегу или расположен вверх по реке» [7, с. 53].

Р.С. Васильевский по результатам раскопок древнекорякских поселений на Охотском побережье выделяет два типа жилищ-полуземлянок:

– небольших размеров диаметром 6–8 м, редко 10 м., в плане овальные [3, с. 142], глубина котлована достигала 1 м [3, с. 76];

– «типичные корякские земляные юрты позднего времени», которые имели многоугольную, близкую к округлой, форму, диаметром до 20–22 м, глубиной до 1–1,5 м [3, с. 55].

Зафиксированные на поселении Ольское западины и уже раскопанные там жилища относятся к первому типу жилищ.

Часть западин на приморских поселениях служили, несомненно, мясными ямами для хранения запасов мяса и жира на зиму. В.И. Ио-хельсон отмечает, что осенью в поселении Каменском на 19 семей было запасено на зиму 272 нерпы, а в Иткане на 17 семей запасено 292 нерпы и 89 акиб [7, с. 94]. Для такого количества мяса требовались специальные хранилища. Такие ямы размером до 4 м в диаметре описаны на древнекорякских поселениях [3, с. 54, 65, 91].

По количеству западин (жилищ), их размеру и по своей планировке стоянка Ольская соответствует поселению на о. Завьялова (нижняя) [3] и о. Спафарьева [9], относящихся к токарев-ской и древнекорякской культурам.

Таблица 1

Координаты (по центру) выявленных западин (жилищ или хозяйственных ям), их глубина и диаметр на стоянке поселении Ольская

|

№ западины |

Объект видимый |

Атрибуция |

Северной широты |

Восточной долготы |

Ширина (м) |

Глубина (м) |

Примечания |

|

1 |

Западина |

Жилище? |

59°28.951’ |

150°57.546’ |

6 |

0,6 |

|

|

2 |

Западина |

Жилище |

59°28.957’ |

150°57.545’ |

9 |

0,8 |

очаг по центру, крайняя к морю |

|

3 |

Западина |

Жилище? |

59°28.961’ |

150°57.519’ |

8 |

0,7 |

крайняя к морю |

|

4 |

Западина |

Жилище? |

59°28.956’ |

150°57.517’ |

7 |

0,75 |

в центре – камень |

|

5 |

Западина |

Жилище? |

59°28.951’ |

150°57.519’ |

8 |

0,7 |

прорезана тропой |

|

6 |

Западина |

Жилище? |

59°28.957’ |

150°57.510’ |

6 |

0,75 |

в центре – камень, крайняя к морю |

Окончание таблицы 1

|

7 |

Западина |

Жилище? |

59°28.951’ |

150°57.509’ |

10 |

0,9 |

|

|

8 |

Западина |

Жилище? |

59°28.948’ |

150°57.505’ |

7 |

0,6 |

|

|

9 |

Западина |

Жилище? |

59°28.957’ |

150°57.487’ |

7 |

0,8 |

крайняя к морю |

|

10 |

Западина – раскоп |

Жилище |

59°28.950’ |

150°57.486’ |

– |

– |

раскопано |

|

11 |

Западина – раскоп |

Жилище |

59°28.942’ |

150°57.479’ |

– |

– |

раскопано |

|

12 |

Западина |

Жилище |

59°28.952’ |

150°57.478’ |

7 |

0,75 |

в центре очаг |

|

12 (а) |

Западина |

Жилище ? |

59°28.954’ |

150°57.483’ |

5 |

0,5 |

|

|

13 |

Западина |

Жилище? |

59°28.956’ |

150°57.474’ |

7 |

0,65 |

крайняя к морю |

|

14 |

Западина |

Жилище? |

59°28.955’ |

150°57.462’ |

8 |

0,6 |

камни по центру |

|

15 |

Западина |

Жилище? |

59°28.935’ |

150°57.465’ |

? |

? |

повреждена хоз. работами |

|

16 |

Западина |

Жилище? |

59°28.945’ |

150°57.465’ |

6 |

? |

засыпана мусором |

|

17 |

Западина |

Жилище? |

59°28.944’ |

150°57.457’ |

7 |

0,5 |

прорезана тропой |

|

18 |

Западина |

Жилище? |

59°28.944’ |

150°57.447’ |

9 |

0,8 |

|

|

19 |

Западина |

Жилище? |

59°28.943’ |

150°57.438’ |

6–7 |

0,3 |

|

|

20 |

Западина |

Жилище? |

59°28.955’ |

150°57.422’ |

6 |

0,5 |

крайняя к морю |

|

21 |

Западина |

Жилище? |

59°28.947’ |

150°57.421’ |

7 |

0,8 |

|

|

22 |

Западина |

Жилище? |

59°28.946’ |

150°57.412’ |

6 |

0,4 |

шурф в центре (0,9 х 1,6 м) |

|

23 |

Западина |

Жилище? |

59°28.938’ |

150°57.412’ |

5 |

0,5 |

|

|

24 |

Западина |

Жилище? |

59°28.943’ |

150°57.399’ |

6–7 |

0,3 |

|

|

25 |

Западина |

Жилище? |

59°28.949’ |

150°57.401’ |

7 |

0,6 |

|

|

26 |

Западина |

Жилище? |

59°28.954’ |

150°57.376’ |

5 |

0,3 |

подрезано дорогой |

|

27 |

Западина |

Жилище? |

59°28.952’ |

150°57.385’ |

6 |

0,85 |

у дороги, крайняя к морю |

|

28 |

Западина |

Жилище? |

59°28.955’ |

150°57.406’ |

6 |

0,5 |

крайняя к морю |

|

29 |

Западина |

Жилище? |

59°28.954 |

150°57.413’ |

6 |

0,5 |

крайняя к морю |

Светлая

Стоянка Светлая находится на полуострове Старицкого, в бухте Светлая, на высокой морской террасе, в устье ручья Светлый. Открыта Слободиным С.Б. в 1982 г, когда на террасе были проведены раскопки площадью 32 кв. м. В 2002 г. в 100 м севернее этого раскопа были заложены шурфы 12 и 4 кв. м., обозначенные как «Светлая 2 и 3» [21]. В 2017 г. в рамках проводимого мониторинга для определения сохранности культурного слоя по краю террасы был заложен шурф-зачистка. Анализ материалов раскопок показал, что здесь была стоянка морских зверобоев древнекорякской культуры [23; 24, с. 154]. Определена следующая сводная стратиграфия стоянки:

-

• Почвенно-растительный слой: 5–10 см;

-

• Коричневая гумусированная супесь (культурный слой): 30–50 см;

-

• Глинистая гумусированная супесь с галечником: 15–30 см;

-

• Материк. Валунно-галечный субстрат с заполнением супеси: более 1 м.

Культурный слой стоянки Светлая 1 представлен гумусированной супесью мощностью 15–20 см, насыщенной костями ластоногих, птиц, рыб, раковинами моллюсков. В слое обнаружены каменные и костяные изделия, керамика, кости морского зверя.

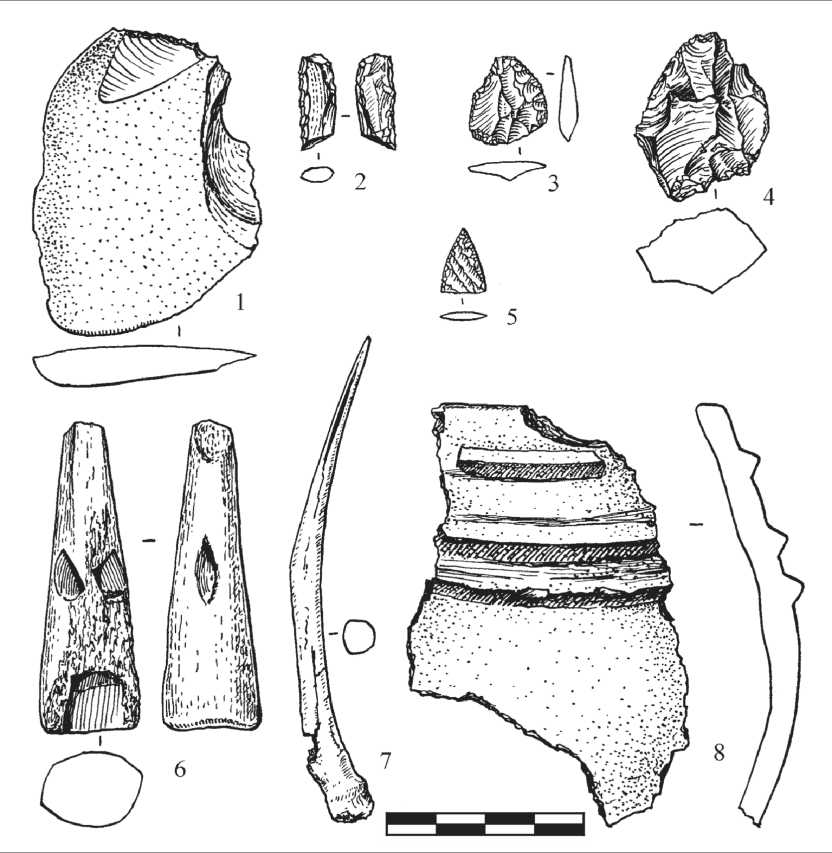

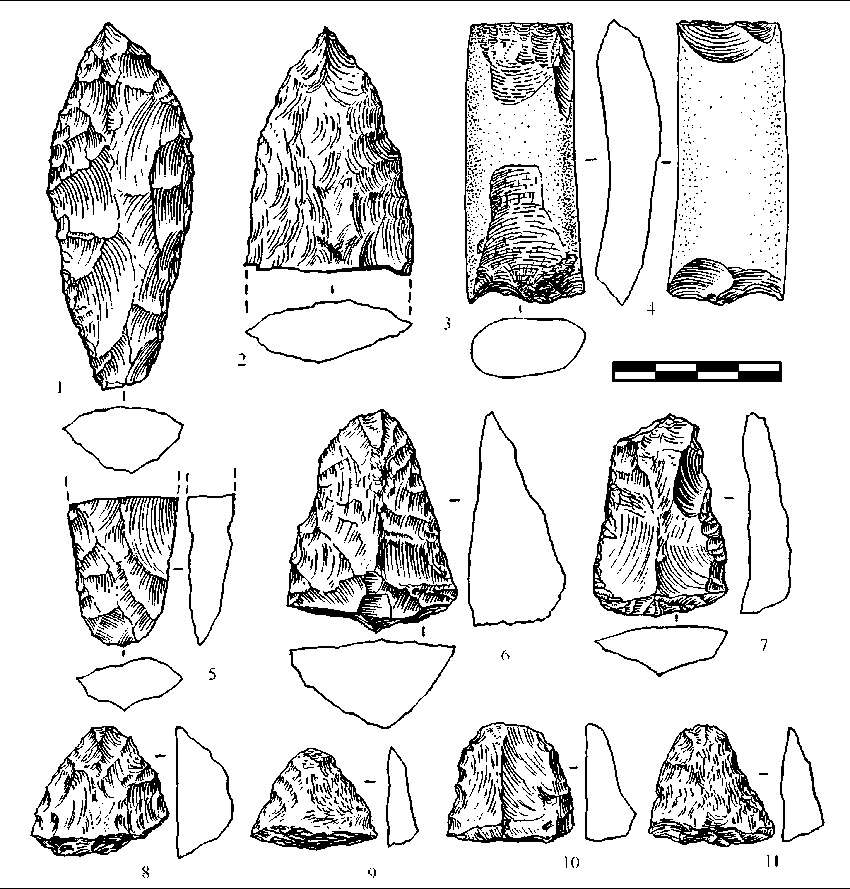

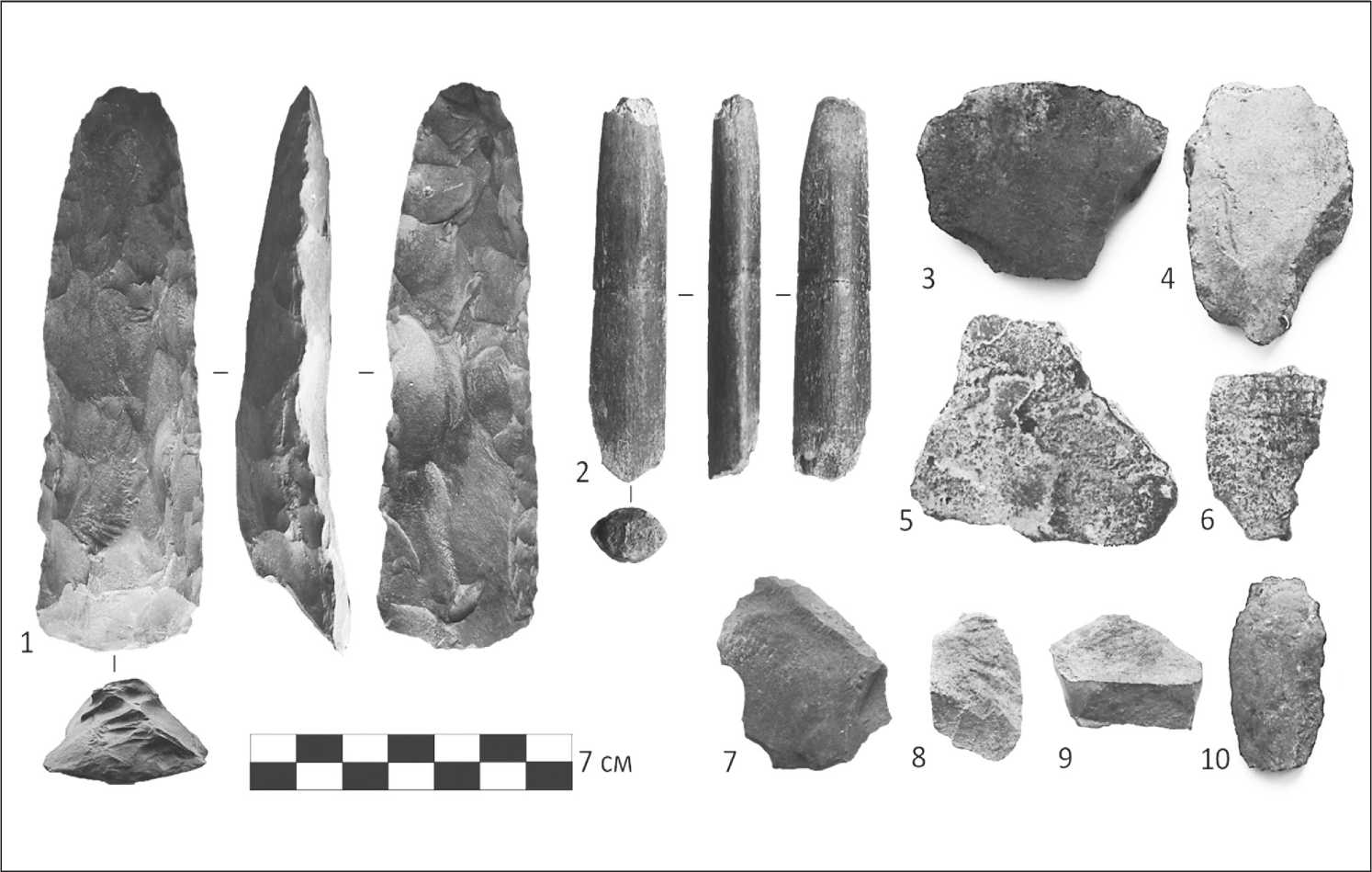

Орудия из окремнелого туфа, андезита включают наконечник стрелы подтреугольной формы, линзовидный в сечении, с выемкой в основании; наконечник копья листовидный, с зауженным насадом и широким клинком (Рис. 6: 1); фрагменты острия и основания наконечника или ножа (Рис. 6: 2, 5).

Среди 33 скребков выделены концевые с ретушированным лезвием и корпусом, имеющие

Рис. 6. Каменные орудия со стоянки Светлая I

трапециевидную (Рис. 6: 7, 10, 11), подтреугольную (Рис. 6: 6, 8, 9), подпрямоугольную формы; скребки на галечных отщепах с минимальной подработкой лезвия и краев; скребки на галечных сколах без подработки рабочего края. Также найдены отбойник из черной базальтовой гальки с двумя рабочими концами (Рис. 6: 4), тесло из туффита треугольного сечения, удлиненно-треугольной формы с пришлифованным лезвием. Такие тесла широко представлены в комплексах древнекорякской культуры [3].

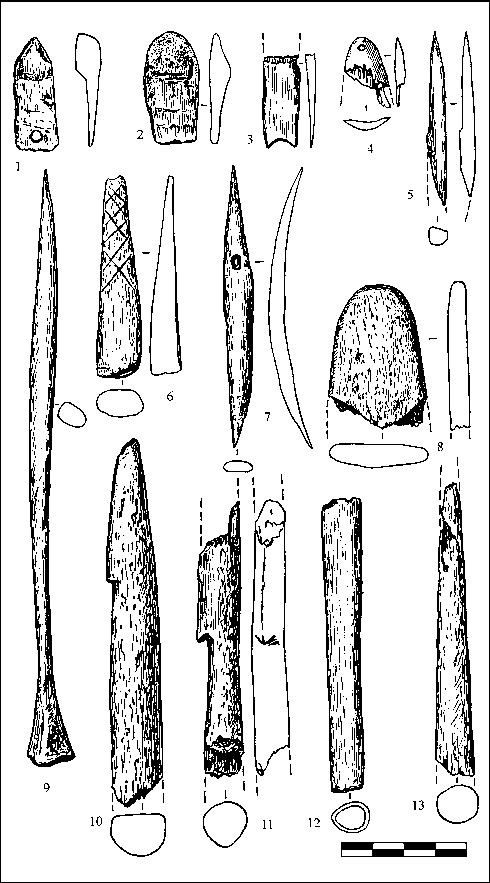

Костяные изделия включают фрагменты наконечников острог (Рис. 7: 10, 11), острия (Рис. 7: 13), ретушеры из китовой кости, проколки (Рис. 7: 9) и игольник из трубчатой птичьей кости с отполированной поверхностью (Рис. 7: 12), фрагмент основания наконечника из оленьего рога (Рис. 7: 3), иглу с отверстием для жилки (Рис. 7: 7), фрагмент пластины (лощило?) из кости кита (Рис. 7: 8), фрагмент гарпуна с металлическим острием (Рис. 7: 4), пластину из оленьего рога (Рис. 7: 1, 2), орнаментированный линиями стержень из кости кита (Рис. 7: 6), зубец гребня из китовой кости (Рис. 7: 5) и др. Найдены также куски ребра кита со следами срезов. Выделяется среди находок орнаментированная защитная пластина из китовой кости для пальцев при стрельбе из лука.

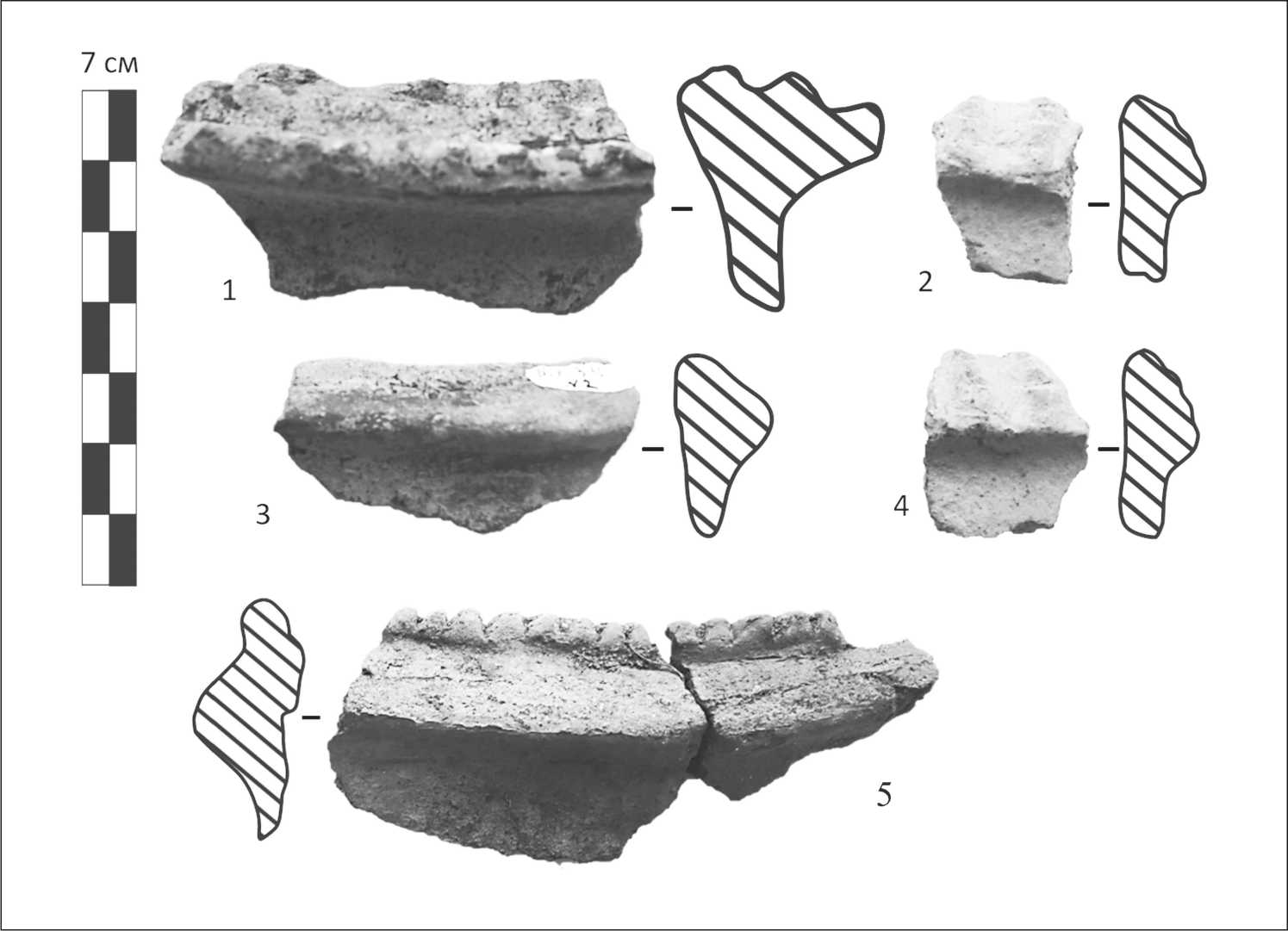

На стоянке также найдено 290 фрагментов керамики, в т.ч. орнаментированных налеп-ными валиками (Рис. 8: 1, 2) и налепными горошинами. Характер находок позволил определить атарганскую стадию древнекорякской культуры, что вполне согласуется с полученными для стоянки (по углю с глубины 25–30 см) датировками 1000±60 (Beta 155128) и 1040±50 (Beta 155129) [24, с. 154–157]. Листовидный наконечник копья с зауженным насадом (Рис. 6: 1) аналогичен находкам с древнекорякской стоянки м. Алевина [20], в бухтах Астрономической и Средней [3]. Одна из дат для стоянки по нагару с керамики 1570±20 (IAAA-110425) [31] предполагает наличие там материалов и более раннего этапа древнекорякской культуры, хотя отмечается, что датировки по нагару «древнее примерно на 500 л.» [14, с. 115].

На стоянке Светлая 2 зафиксировано 2 культурных слоя: нижний – древнекорякский, и верхний – периода появления на Охотском побережье эвенов. В нижнем слое найдены концевые и боковые скребки, сделанные из кремнистого сланца, скребла на расщепленных гальках треугольной формы с двусторонней оббивкой

Рис. 7. Костяные орудия со стоянки Светлая I

Рис. 8. Фрагменты венчиков глиняных сосудов со стоянки Светлая I

рабочего края. Среди костяных орудий – проколка из кости нерпы и обломок острия наконечника стрелы. Керамика представлена фрагментами круглодонных сосудов, в т.ч. с ложнотекстильным оттиском. В раскопе выявлен очаг прямоугольной формы шириной 74 см из поставленных вертикально каменных плит [21]. Под дерном на глубине 0,15 м обнаружены кованное железное острие остроги и бронзовая пуговица, связанные, возможно, с появлением на Охотском побережье эвенов в XIV–XVII вв.

На стоянке Светлая 3 находки представлены фрагментами керамики, каменным бифа-сиальным ножом удлиненно-овальной формы из кремня и фрагментом костяного зубчатого наконечника гарпуна с черешком и круглым отверстием для линя. Подобные наконечники характерны для древнекорякской культуры. Найденные каменные и костяные изделия позволяют отнести стоянку к древнекорякской культуре, к периоду поселения Атарган [3].

Несмотря на разрушения, работы 2017 г. в районе стоянки Светлая 1 показали, что тут имеются подъемные материалы и сохранился мощный, хотя и нарушенный, местами переотложенный культурный слой. В нем были найдены халцедоновые и галечные отщепы, обломки костей морских животных (нерпы, кита (?)), рога оленя, а также керамика. Среди фрагментов гладкостенных керамических сосудов (с толщиной стенок от 4 до 11 мм) имеется несколько венчиков, орнаментированных налепным рассеченным валиком (Рис. 8: 3). Находки встречаются уже в почвенно-растительном слое, но основная их масса найдена во втором слое коричневой супеси, по всей ее толще на глубине. По характеру орнаментации венчиков материалы относятся к древнекорякской культуре Охотского моря периода II–I тыс. н. э.

Степень сохранности стоянки плохая. Происходившее до открытия стоянки в 1982 г. и после этого строительство домиков и другая хозяйственная деятельность привели к масштабным нарушениям культурного слоя. Кроме того, происходит и сильная эрозия берегового уступа террасы, сложенной песчано-галечным субстратом, подверженным разрушению под воздействием морского прибоя. Если разрушение прибрежной кромки террасы приобретет более масштабные размеры, то основной культурный слой стоянки может пострадать.

Батарейная I

Стоянка Батарейная I находится на полуострове Старицкого, на пологой оконечности правого приустьевого мыса ручья Батарейный при впадении его в Тауйскую губу. Долина ручья пологая, закрытая от ветров. В 1982 г. С.Б. Слободин открыл в долине р. Батарейная, в 300–350 м от ее устья, стоянку Батарейная II1, разрушенную траншеями, вырытыми в склоне сопки с целью укрытия техники расположенной там военной части. На стоянке было заложено несколько разведочных шурфов и собран подъемный материал, представленный каменными и костяными орудиями, керамикой, костями морского зверя (нерпа, кит), ракушками. В долине ручья, видимо, располагалось поселение морских зверобоев. Анализ материалов показал его принадлежность к древнекорякской культуре [23].

В 1983 г. в устье ручья Батарейный найдена стоянка Батарейная [9]. Поверхность мыса представляет собой морскую террасу высотой 5–6 м, без видимых нарушений поверхности, плотно задернованную, поросшую травой, кустарниками и лиственничным редколесьем. Произведенные на мысу в 1983 и 2014 гг. раскопки выявили культурный слой с находками сразу под дерном и до глубины 60 см. Внешних признаков жилищ (западин, каменных кладок, камней и др.) на поверхности мыса не имеется. Обнажения террасы отмечаются только по краю берегового уступа. Определена следующая стратиграфия стоянки:

-

• Почвенно-растительный слой: 15–20 см;

-

• Супесь гумусированная, серого цвета: 10–20;

-

• Бурая гумусированная темно-коричневая супесь с включением раковин: 10–13 см;

-

• Глинистая гумусированная супесь: 15– 17 см;

-

• Светло-бурая супесь, с глубины 70 см – мерзлота: 10–12 см.

При раскопках на стоянке зафиксировано два культурных слоя. Нижний культурный слой по типологии орудийного комплекса относится к токаревской культуре морских зверобоев Северного Приохотья середины I тыс. до н. э. Его возраст определен в 2640±50 (МАГ–107). Материалы верхнего слоя характеризуют поздние стадии древнекорякской культуры X–XV вв. [9] (Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 45155).

В ходе проведенного в 2017 г. мониторинга была выполнена топографическая съемка сто янки и взяты ее координаты. При постановке земельного участка стоянки на учет в кадастровой палате выяснилось, что значительная часть памятника уже находится в частной аренде, что ставит под угрозу разрушения культурный слой стоянки в случае ведения там арендатором хозяйственных работ.

Богурчан

Стоянка-поселение Богурчан (Бугурчан) находится на полуострове Кони, на южном берегу залива Одян. Она располагается на высокой морской террасе, протянувшейся по левому берегу р. Богурчан на территории бывшего пос. Бугурчан.

Первые сведения о стоянке поступили в МОКМ в 1939 г. от эвена-охотника И. Бабцева, который сообщал о «коряцких ямах» в устье р. Богурчан [3]. В 1955 г. археологический отряд Якутского филиала АН СССР и МОКМ (рук. Г.А. Пытляков и А.В. Беляева) провел обследование стоянки, представленной тогда выраженными в рельефе западинами округлых в плане полуподземных жилищ (Архив МОКМ. Оп. 1. Д. 235; Архив ИА РАН. Ф. 1. Р-1. №1100). В ходе обследования было обнаружено шесть округлых в плане полуподземных жилищ (Архив МОКМ. Оп. 1. Д. 235. Л. 54). Одно располагалось у моря, на первой надпойменной террасе р. Богурчан, вблизи пирса и рыбзавода и было полностью уничтожено морским прибоем, еще 5 жилищ найдено на террасе, где располагался поселок [25, с. 7; 1, с. 144]. Материалы раскопок опубликованы Р.С. Васильевским [3, с. 66–69].

Первое жилище диаметром 15 м выявлено в 150 м от берега моря. Часть его уничтожена постройками и ямами. Заложенная здесь траншея (7 х 1 м) показала его стратиграфию: дерн толщиной до 10 см, ниже располагался слой гумуса 8–10 см. Под ним слой гумусированной супеси 15–20 см, который подстилался углистым слоем в 5 см. В траншее были найдены китовые кости (ребра, стоящие вертикально вдоль стенок жилища), каменные орудия (тесла, скребки, грузила, наконечники копий и стрел), фрагменты керамики (с вафельным штампом, орнаментированные налепными рассеченными валиками и выпуклыми горошинами), сланцевые и аргиллитовые отщепы, кости морского зверя (многие со следами надрезов), раковины моллюсков.

Другие жилища не раскапывались. Одно располагалось в 5 м к юго-западу от жилища № 1. Оно было сильно разрушено строительны- ми работами, но в центре жилища сохранился прямоугольный очаг из пяти каменных плит, поставленных на ребро, здесь были найдены фрагменты керамики с оттисками ложнотекстильного штампа и гладкостенные. Еще 2 жилища находились в 50 м к северо-западу от жилища № 1.

Остатки жилища № 5 были обнаружены у берега моря – на краю высокой террасы. Большая часть жилища разрушена морским обрывом, а поверхность распахана под огород. В обнажении почвы террасы были встречены кости кита, крупные очажные камни, остатки деревянной кровли, а также каменные орудия и керамика. Среди наиболее характерных орудий – черешковый наконечник стрелы из кремнистого сланца, тонко ретушированный треугольный наконечник стрелы с прямым основанием, фрагмент наконечника копья листовидной формы , фрагменты керамики с ложнотекстильными оттисками, с налепными валиками и гладкостенные, венчики сосудов сложные, украшенные валиками. Среди находок на поселении Богурчан преобладали изделия из камня и керамики, костяные орудия не найдены. По характеру орудий и по орнаментации керамики материалы поселения были отнесены к древнекорякской культуре I– II тыс. н. э. [3].

При проведении мониторинга в 2017 г. локализовать указанные Г.А. Пытляковым жилища на местности не удалось по причине того, что жилища № 1–4 были, очевидно, разрушены при строительстве поселка и нивелированы с поверхностью террасы хозяйственной деятельностью, но культурный слой, как выяснилось, сохранился. Судя по разрушенным остаткам пирса и рыбозавода, заливаемых морем, и по сообщению старожилов, морская терраса, где расположена стоянка, была разрушена морем примерно на 10–15 м, в результате чего жилища № 5 и 6 к настоящему времени полностью смыты морем.

Заложенные по краю террасы и в ее глубине в ходе мониторинга 2017 г. 6 зачисток и шурфов подтвердили наличие на террасе сохранившегося от древнего поселения культурного слоя с находками каменных, костяных орудий и керамики древнекорякской культуры. Определена следующая сводная стратиграфия стоянки:

-

• Почвенно-растительный слой: 5–15 см;

-

• Гумусированная почва с углистостью: 5–15 см;

-

• Супесь бурая с углистостью: 10–15 см;

Рис. 9. План стоянки-поселения Богурчан

-

• Супесь светло коричневая, белесая с прослойками углистости: 5–20 см;

-

• Суглинок рыжий: 5–10 см;

-

• Песок рыжий: 5–10 см;

-

• Галечник с заполнением песком: более 1 м.

Первая зачистка заложена в районе разрушенного жилища № 5 на краю морской террасы. На существовавший здесь культурный слой указывал сланцевый отщеп, найденный на глубине 18 см. Дальнейший осмотр берегового обнажения террасы на протяжении 50 м, а также заложенная здесь зачистка № 2 показали отсутствие вдоль морской кромки террасы подъемных находок и культурного слоя. В заложенной в 10 м от ее края зачистке № 3 культурный слой также отсутствовал. Таким образом, на данном участке вероятности уничтожения культурного слоя при разрушении берегового обрыва нет.

Культурный слой на террасе был выявлен в 100 м от ее края, в районе жилища № 1 и 2. Визуальных следов этих жилищ не сохранилось, но в заложенной здесь зачистке-шурфе № 4 на глубине 16–30 см в темно-коричневой гумусированной супеси были найдены 4 фрагмента керамики, 11 сланцевых отщепов и фрагмент изделия (177 х 22 х 43 мм) из обработанного ребра кита. На его поверхности видны следы резания и фрагментации с торцов. Один фрагмент керамики имеет прямой венчик и утолщение в верхней части, на котором сверху проходят три продольных параллельных рассеченных валика. Второй имеет прямой венчик с приострен-ным гребнем и треугольным карнизом. Еще два имеют симметричный прямой венчик с гребнем и треугольным карнизом, вдоль которого расположены короткие вертикальные рассеченные валики (Рис. 11).

Наиболее значимый материал получен в шурфе № 5, заложенном в центральной части террасы (стоянки) около недавно построенного жилого дома, в 60 м от берега моря. У Г.А. Пыт-лякова здесь отмечены корякские жилища № 3 и 4. Видимо, в результате современного антропогенного воздействия визуальных следов этих жилищ не сохранилось. В шурфе под современным дерново-почвенным слоем на глубине 13–16 см была выявлена темно-коричневая гумусированная почва и залегающий ниже слой рыжего суглинка, перекрывающего культурный слой с углистостью, в котором на глубине 16–23 см выявлены находки. На глубине около 30 см идет слой песка с гравием (материк?).

Рис. 10. Фрагменты венчиков глиняных сосудов со стоянки Богурчан, зачистка № 4 (1–4), № 6 (5)

Рис. 11. Каменные, костяные орудия и керамика стоянки Богурчан, шурф № 5

В зачистке было обнаружено каменное тесло, фрагменты керамики и 1 костяное изделие.

Тесло из серого аргиллита, подтрапециевидное в плане и поперечном сечении, размером в длину 112 мм, шириной лезвия 35 мм, шириной обушка 15 мм, толщиной 20 мм. В продольном сечении односторонне выпуклое (одна из сторон практически плоская). Бифасиально обработано крупной ударной ретушью. Боковые лезвия подработаны мелкой краевой нерегулярной ретушью. На рабочем лезвии отмечаются следы залощенности (Рис. 12: 1). Залегало оно на глубине 17,5 см горизонтально. Керамика темно-серая, бежевая, со следами нагара на поверхности, была найдена на глубине 6–23 см. Толщина стенок 5–8 мм. Три из них – гладкостенные, один – с вафельным отпечатком на внешней поверхности (Рис. 12: 3–6). Костяное орудие (наконечник? длина 75 мм, ширина 16 мм, толщина 11 мм) – темно-коричневое, сильно патинизиро-ванное, повреждено с обоих концов, залегало на глуюине 10 см. В поперечном сечении овальное, один из концов слегка заужен. На поверхности орудия видны следы резания, шлифовки и полировки (Рис. 12: 2). Отщепы кремневые, серого цвета, один – первичный.

По своему облику тесло из аргиллита, кремневые сколы, грубая керамика с вафельным отпечатком на внешней поверхности соответствуют типичным находкам древнекорякской культуры. По древесному углю из шурфа № 5 получена С-14 дата 570±20 (IAAA-180055). Калиброванный возраст 571±20 (1324 cal л. н. э. – 1346 cal л. н. э.).

Зачистка № 6 заложена в 100 м от берега моря, на краю террасы. Здесь в слое бурой супеси на глубине 30–40 см найдены 3 фрагмента гладкостенной, толщиной 6–7 мм керамики, с налепным рассеченным валиком. Венчиковая часть прямая, по его краю идут насечки, выделенные прямой продольной линией с обеих сторон, ниже располагается небольшой подтреугольной формы карниз, внутренняя поверхность венчика расслаивается (Рис. 13).

Зачистка № 7 заложена в 60 м от берега моря по краю той же террасы. В ней на глубине 26 см найдены фрагмент керамики с прямым венчиком, гладкостенной (толщина стенок 8 мм), с нагаром на внешней поверхности, и крупный сланцевый отщеп.

Было определено, что мощность культурного слоя стоянки варьируется от 10 до 40 см. Сохранность культурного слоя стоянки сред- няя, что связано с современным антропогенным воздействием. Площадь распространения культурного слоя прослеживается от зачистки у берегового обрыва вглубь по террасе на юг на расстояние до 120–130 м. Площадь поселения – примерно 18 800 кв. м.

Археологические находки характерны для древнекорякской культуры I–II тыс. н. э. – оббитое каменное тесло удлиненно-треугольной формы, с пришлифованным лезвием, керамика гладкостенная и с отпечатками вафельного штампа, толщиной стенок 0,5–0,9 см, коричневого цвета и с нагаром; и несколько фрагментов отогнутых венчиков сосудов с налепными рассеченными валиками. Впервые для стоянки Богурчан были найдены костяные изделия – фрагмент наконечника.

Р.С. Васильевкий датировал стоянку Богур-чан периодом «около 1000 г. н. э.» [3, с. 133] и вместе со стоянками Наргабьен и Найденова отнес ее к богурчанской стадии древнекорякской культуры, предшествующей атарганской стадии (Х–VIII вв. по материалам стоянки Атарган). Отсутствие в те годы возможности С-14 датирования стоянок позволяло определять их возраст только по типологии орудий, сопоставляя их с уже выделенными этапами. Отсутствие костяных орудий на ряде стоянок древнекорякской культуры (в т.ч. на стоянке Богурчан) являлось еще одним аргументом в пользу их большего чем атарганская стадия возраста [3, с. 69].

Полученная в ходе текущего обследования поселения Богурчан С-14 дата – 570±20 (IAAA-180055) (1324 cal л. н.э. – 1346 cal л. н. э.) указывает на более позднее, чем предполагалось, синхронное атарганской стадии время существования стоянки. В то же время эта дата подтверждает мнение Васильевского Р.С. об относительной близости этих двух памятников [3, с. 69].

Для решения этой проблемы требуется проведение датирования других памятников древнекорякской культуры, в том числе и эпонимных. Сейчас имеются близкие даты для комплексов жилищ атарганской стадии – стоянок Плоский (640±15 л.н. Маг 1520) и Алевина (570±20 л.н. Маг 1522) [22, с. 337]. Правда, стоянки Светлая, Черный Ключ и Маячная, содержащие комплексы атарганской стадии, датированы возрастом 1300 л.н. [22, с. 337; 13; 31]. Отмеченная на поселении Богурчан керамика с «налепны-ми горошинами» [3, с. 68] сейчас известна на стоянках Окса 1, Станюковича, Талан, Светлая, датированных возрастом от 800 до 1500 л.

(II–I тыс. н. э.)2 [9; 13; 24; 31]. Даты со стоянок Светлая и Талан (1400–1600 л.н.) получены по нагару с керамики и считаются «древнее примерно на 500 л.» [12, с. 115; 31].

Заключение

Проведенные исследования позволили получить новые научные данные о материальных комплексах и возрасте стоянок северо-западного Приохотья. На их основе возможно внесение коррективов в схему периодизации и культурного подразделения памятников Охотского побережья [3]. Датировка для стоянки Богурчан показывает, что ее возраст, возможно, намного меньше ранее предположенного и соответствует периоду атарганской стадии.

Зафиксировано также, что многие археологические памятники Охотского побережья подвергаются интенсивному разрушению, территории ряда памятников отданы в аренду под хозяйственную деятельность, что ставит их под угрозу исчезновения. Культурный слой стоянок залегает неглубоко и его разрушение происходит даже при минимальном воздействии на поверхность земли. Это ставит новые задачи перед государственными органами Магаданской области при выполнении законодательства РФ в сфере охраны ОКН коренного населения Северо-Востока России. Результаты работ показывают, что для сохранения памятников требуется продолжение их научного изучения. Необходимо также в ходе составления земельного кадастра начать работу по переводу территорий стоянок в категорию земель историко-культурного назначения, проводить инвентаризацию и картографирование объектов археологического наследия. На стоянках, расположенных в рекреационных зонах, находящихся под надзором органов власти, допустимо установление соответствующих знаков и информационных досок.

Список литературы Результаты мониторинга исторических памятников северо-западного побережья Охотского моря

- Беляева А.В., Пытляков Г.А. Археологические работы на Охотском побережье // Сборник статей по истории Дальнего Востока. М., 1958. С.143-150.

- Васильевский Р.С. О первоначальном формировании древнекорякской культуры в Северной части Охотского побережья // Вопросы истории социально-экономической и культурной жизни Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1968. С. 312-320.

- Васильевский Р.С. Происхождение и древняя культура коряков. Новосибирск, 1971.

- Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии: Азия на стыке с Америкой в древности. М.: Наука, 1979.

- Дикова Т.М. Археологические памятники Магаданской области. Магадан: Кн. изд-во, 1974.

- Дулькейт Г.Д. По островам и побережью Охотского моря (1924-1928 гг.). Рукопись. Фонды Магаданского отделения Союза писателей. Магадан, 1990. С. 87-100.

- Иохельсон В.И. Коряки (материальная культура и социальная организация). СПб.: Наука. 1997.

- Лебединцев А.И. Североохотская (то-каревская) неолитическая культура в связи с проблемой этногенеза коряков: по материалам стоянки Токарева // Проблемы археологии и перспективы изучения древних культур Сибири и Дальнего Востока. Якутск, 1982. С. 42-44.

- Лебединцев А.И. Древние приморские культуры Северо-Западного Приохотья. Л.: Наука, 1990.

- Лебединцев А.И. Исследование Ольско-го поселения на п-ове Старицкого в 1987 г. // История, археология и этнография Северо-Востока России. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999. С. 77-96.

- Лебединцев А.И. Освоение прибрежных и морских ресурсов древним населением в Та-уйской губе // Ландшафты, климат и природные ресурсы Тауйской губы Охотского моря. Владивосток: Дальнаука, 2006. С. 192-203.

- Лебединцев А.И. Стоянка Окса V // VII Диковские чтения. Материалы научно-практической конференции. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2012. С. 125-126.

- Лебединцев А.И. Древние стоянки на острове Завьялова // Остров Завьялова (геология, геоморфология, история, археология, флора и фауна). М.: ГЕОС, 2012. С. 59-79.

- Лебединцев А.И. Находки керамики с о. Талан (Северо-Западное Приохотье) // VII Ди-ковские чтения. Материалы научно-практической конференции. Магадан, 2012. С. 115-117.

- Левин М.Г. Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока. М.: Изд-во АН СССР, 1958.

- Огородников В.И. Остатки каменного века на Ольском острове в Охотском море // Научные новости Дальнего Востока. 1929. № 3. С. 7-12.

- Окладников А.П. Колымская экспедиция // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Т. 21. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 76.

- Орехов А.А. Древнекорякское жилище поселения Атарган // Краеведческие записки. Вып. 13. Магадан, 1984. С. 193-198.

- Орехов А.А. Поселение древнекорякской культуры у мыса Плоский (п-ов Кони) // Материалы и исследования по археологии Севера Дальнего Востока и сопредельных территорий. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1997. С. 91-102.

- Орехов А.А. Предварительные результаты исследования древних поселений у м. Алевина // Исследования по археологии Севера Дальнего Востока. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999. С. 60-80.

- Орехов А.А. Древнекорякское поселение Светлая 2 на п-ове Старицкого // Вестник Северного международного университета. Вып. 3. Магадан, 2004. C. 47-52.

- Орехов A.A. Модели приморской адаптации Беринговоморья и Охотоморья (канчалан-ская и древнекорякская культуры) // Российский Дальний Восток в древности и средневековье. Владивосток: Дальнаука, 2005. С. 319-356.

- Прут А.А., Слободин С.Б. Археологические памятники в городской черте Магадана и его окрестностях // Культура Сибири и сопредельных территорий в прошлом и настоящем. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 72-74.

- Прут А.А. Лебединцев А.И., Слободин С.Б. Новые археологические памятники побережья п-ова Старицкого (Северное Прио-хотье) // Неолит и палеометалл Севера Дальнего Востока. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2006. С. 148-159.

- Пытляков Г.А., Беляева А.В. Археологические работы на Охотском побережье // Краеведческие записки. Вып. I. Магадан, 1957. С. 5-11.

- Слободин С.Б. Верхняя Колыма и Континентальное Приохотье в эпоху неолита и раннего металла. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001.

- Слободин С.Б. Корякская статуэтка с реки Каменушка (г. Магадан) // Материалы по истории Севера Дальнего Востока. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2004. С. 222-232.

- Слободин С.Б. О моржах в Охотском море (по историческим источникам) // Вестник ДВО РАН. 2010. № 2. С. 15-24.

- Слободин С.Б. История исследований и становления географических названий // Остров Завьялова (геология, геоморфология, история, археология, флора и фауна). М.: ГЕОС, 2012. С.34-47.

- Слободин С.Б. «... Научная помощь всем интересующимся историей нашего края» (к 60-летию со дня выхода первого выпуска «Краеведческих записок» Магаданского областного краеведческого музея) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2017. № 2. С. 87-97.

- Такасе К., Лебединцев А.И., Пташинский А.В. Новые результаты радиоуглеродного датирования доисторической керамики северного побережья Охотского моря и Камчатского полуострова // VII Диковские чтения. Материалы научно-практической конференции. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2012. С. 139-143.

- Цареградский В.А. По экрану памяти: Воспоминания о второй Колымской экспедиции 1930-1931 гг. Кн. 1. Магадан: Кн. изд-во, 1980.

- Danti, M., Branting, S. and Penacho, S., 2017. The American schools of oriental research cultural heritage initiatives: monitoring cultural heritage in Syria and Northern Iraq by geospatial imagery. Geosciences, Vol. 7, no. 4. URL: https:// www.mdpi.com/2076-3263/7/4/95