Результаты мониторинга поселения раннего железного века на острове Урильском на реке Амур в 2019 году

Автор: Волков Д.П., Коваленко С.В., Адамов В.С., Крючко Е.И., Нестеров С.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В 2019 г. сотрудниками Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и Института археологии и этнографии СО РАН выполнено обследование поселения на о-ве Урильском на р. Амур. Данное островное поселение известно с начала XX в. Оно периодически посещалось исследователями древностей, но только в начале 1960-х гг. археологами здесь были проведены раскопки пяти жилищ. Коллекции, собранные на южном берегу острова, материалы раскопок, а также аналогичные артефакты из Приамурья позволили А.П. Окладникову и А.П. Деревянко выделить урильскую культуру раннего железного века. Именно на о-ве Урильском впервые на Амуре были найдены железные и чугунные орудия, датируемые рубежом II-I тыс. до н.э. Парадокс заключается в том, что до настоящего времени не существовало инструментального топографического плана данного поселения. Поэтому основная задача в 2019 г. состояла в его создании. Попутно необходимо было оценить физическое состояние археологического памятника в связи с систематическими крупными наводнениями на р. Амур. В результате работы на острове было установлено, что на поселении имеется 31 западина от древних построек. С учетом раскопанных пяти жилищ можно говорить о том, что к началу 1960-х гг. их сохранилось 36. По расположению относительно друг друга жилищные западины делятся на три группы. К четвертой можно отнести раскопанные жилища на кромке берега. Незначительный подъемный материал на берегу острова под поселением и вниз по течению реки свидетельствует о том, что пока паводки ему не угрожают, так как западины расположены на некотором расстоянии от берегового обрыва.

О-в урильский, поселение урильской культуры, инструментальный план

Короткий адрес: https://sciup.org/145145061

IDR: 145145061 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.353-359

Текст научной статьи Результаты мониторинга поселения раннего железного века на острове Урильском на реке Амур в 2019 году

В полевом сезоне 2019 г. сотрудниками Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и Института археологии и этнографии СО РАН в рамках выполнения государственного задания был проведен мониторинг технического состояния находящегося на государственной охране древнего памятника, расположенного на о-ве Урильском (в реестре – Сагибово, поселение . В археологической литературе – поселение раннего железного века Урильский Остров. – Авт. ).

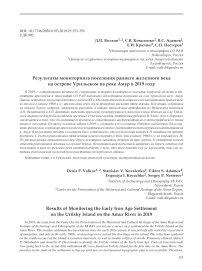

Остров Урильский расположен на юго-востоке Амурской обл. в среднем течении р. Амур в 360 км ниже г. Благовещенска и в 5 км юго-западнее с. Са-

гибово (рис. 1, 1 ). Напротив острова, на правом берегу Амура, располагается китайский поселок Сехэцунь, а юго-восточнее в 3,3 км ниже по течению город Цзяинь. Протяженность о-ва Урильского с юго-запада на северо-восток по его юго-восточному берегу и вдоль основного русла реки составляет 2 км, максимальная ширина 490 м, ширина в месте расположения древнего поселка около 450 м (рис. 1, 2 ). Большая часть территории имеет слабоувалистый характер и покрыта густой растительностью, включающей дуб маньчжурский, черную (Маака) и белую березу. Юго-восточный берег, выходящий к основному руслу реки, высокий, сухой.

Его высота относительно подошвы террасы достигает 5 м. Северо-западный берег более низкий, сырой, покрыт мелким труднопроходимым тальником и заро слями лимонника. Местность в окрестностях острова представляет собой участок «амурских прерий», где влажные луга чередуются с многочисленными возвышенностями (рёл-ками. – Авт. ), на которых растут дубы, ильмы, черная береза. Напротив югозападной оконечности острова находится место впадения р. Урил в протоку Амур а, ширина которой от 80 до 120 м. В настоящее время р. Урил в устье имеет лагунообразное расширение, которое отделяется от амурской протоки узким мысом, выклинивающимся на северо-восток (рис. 1, 2 ; 2, 1 ). Удобное географическое положение, окружающий ландшафт, разнообразие флоры и фауны, микроклимат способствовали заселению данной территории с эпохи неолита.

В 1902 г. первым амурским археологом, составителем карты археологических памятников берегов Амура

Рис. 1. Поселение Урильский Остров на карте Амурской обл. ( 1 ) и на о-ве Уриль-ском на Амуре ( 2 ).

Рис. 2. Ландшафт о-ва Урильского и прилегающего пространства.

1 – вид с северо-востока; 2 – жилищная западина, фото с юга; 3 – южный берег острова; 4 – место раскопа 1961, 1963 гг., вид с юга.

А.Я. Гуровым на острове было обнаружено и осмотрено древнее поселение. В 1915–1916 гг. памятник посетил антрополог и этнограф С.М. Широкого-ров. Он обследовал его и собрал подъемный археологический материал. В 1961 г. под руководством А.П. Окладникова и в 1963 г. под руководством А.П. Деревянко на памятнике проведены стационарные раскопки (рис. 2, 4 ), по материалам которых была выделена урильская культура раннего железного века (XI–II вв. до н.э.) [Деревянко, 1973; Нестеров, Гирченко, 2018, с. 201].

Четыре жилища, раскопанные на поселении в 1961 г., большей частью были разрушены водами Амура, поэтому значительную долю информации об их конструктивных особенностях дали в основном стратиграфические разрезы по береговому обрыву. По ним удалось определить длину жилищ 1, 3, 4 – 11,25, 11,4 и около 8 м соответственно. Глубина котлована жилища 1 составляла 1–1,5 м. Данные о размерах построек на данном поселении получены благодаря сохранившейся северной части жилища 5, исследованного в 1963 г. [Деревянко, 1973, с. 140, рис. 8]. Его реконструируемые раз- меры 12 × 17 м, площадь около 200 м2. Жилище 5 имело котлован прямоугольной формы с закругленными углами глубиной почти 1 м. По верхним краям котлована и у его стен по дну располагались ямки от столбов. Верхние столбы служили основой для внешних стен жилища, нижние – для облицовки стен котлована. В середине на ровном полу двумя рядами располагались ямки от столбов, образуя коридор. Ниже пола были хозяйственные ямы различных размеров [Там же, с. 140–143]. Таким образом, жилые постройки на о-ве Урильском имели прямоугольную форму и большую площадь. В устройстве внешних стен использовались столбы, а облицовка котлована выполнена горизонтально уложенными плахами или жердями, упором для которых служили вертикальные столбы. В интерьере располагались столбы, которые могли быть опорными для кровли и выступать в качестве основы для внутренних стен. Для отопления использовали несколько очагов.

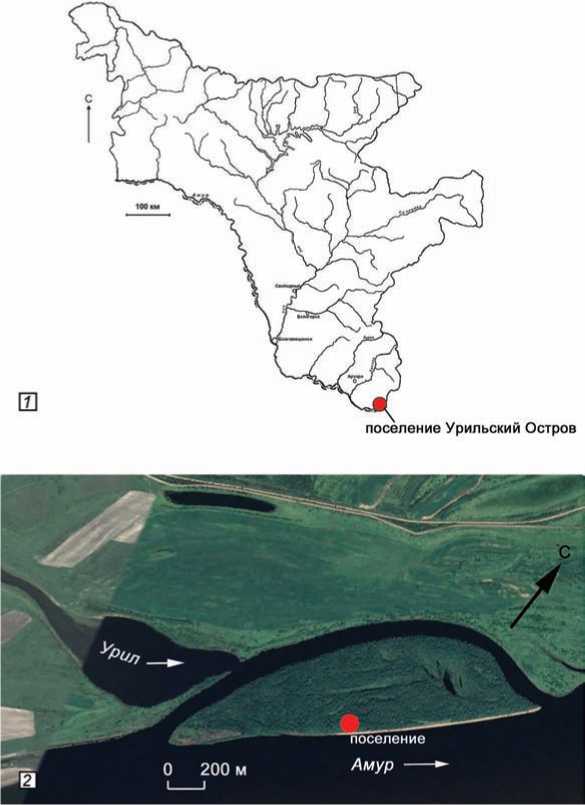

При обследовании древнего поселения в 2019 г. впервые был выполнен инструментальный план памятника и определены его границы (рис. 3).

Рис. 3. Топографический план поселения Урильский Остров.

Для топографической съемки рельефа использовался метод RTK-измерений («кинематика реального времени» – совокупность методов и приемов определения координат и высот в реальном времени посредством получения поправок с базовой станции, установленной над точкой с уже известными координатами и высотой) с помощью оборудования PENTAX Ni6 и с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS от 2002 г. [Ашурков, Минченко, 2002].

Поселение занимает самый высокий участок юго-во сточного берега, высота которого в центральной части острова достигает 5 м относительно подошвы террасы. Поверхность площадки, на которой расположен памятник, задернована и покрыта густым лесом, состоящим из вышеназванных деревьев, а также лимонника, ореха маньчжурского, среднего и мелкого кустарника. Объект визуально фиксируется на поверхности в виде 31 западины неправильной овальной формы, иногда подтреугольных очертаний со скругленными углами 356

(см. таблицу ). По расположению на местности их условно можно разделить на три группы.

В северную группу входят девять больших западин диаметром от 5,5 до 8,6 м и глубиной от 0,4 до 1,5 м (№ 12, 15, 16, 26–31). Центральная группа включает 14 западин: 7 – среднего размера, диаметром от 3,5 до 4,8 м, глубиной 0,35–0,6 м; 7 – больших, диаметром от 5,8 до 7,6 м, глубиной от 0,4 до 0,7 м (№ 2, 6–11, 13, 14, 17, 18, 23–25). Южная группа представлена восемью западинами, из которых три имеют средний размер (диаметр от 3,8 до 5,3 м), глубина от 0,35 до 1 м) и пять – большой (диаметр от 6,4 до 7,3 м, глубина 0,5–0,7 м) (№ 1, 3–5, 19–22). На юго-западной окраине объекта, в 10 м от западины 1 располагается подквадратная врезка в берег длиной до 25–28 м, сохранившаяся от раскопов 1961 и 1963 гг. (месторасположение исследованной юго-западной береговой группы жилищ) (рис. 2, 4 ; 3).

Размеры памятника были определены по распространению западин, подъемному археологиче- скому материалу на пляже и особенностям рельефа местности. Ширина по оси северо-восток – юго-запад составляет 55 м, с северо-запада на юго-восток – 98 м с учетом раскопа 1961, 1963 гг. Площадь поселения равна 4318 м2.

Крутой береговой склон, ограничивающий объект с юга, резко обрывается в пойму реки, плавно переходя в бечевник. Расстояние от начала террасы до уреза воды – примерно 17 м. Во время больших разливов Амура вода интенсивно подмывает береговые отложения, обнажая и разрушая культурный слой древнего поселения, вымывая на прибрежную косу у подножия террасы археологический материал (рис. 5 , 1, 4–6 ). С севера и запада территорию поселения ограничивает заболоченная низина, покрытая кочкарником и ивовыми деревьями, заливаемая при наводнении.

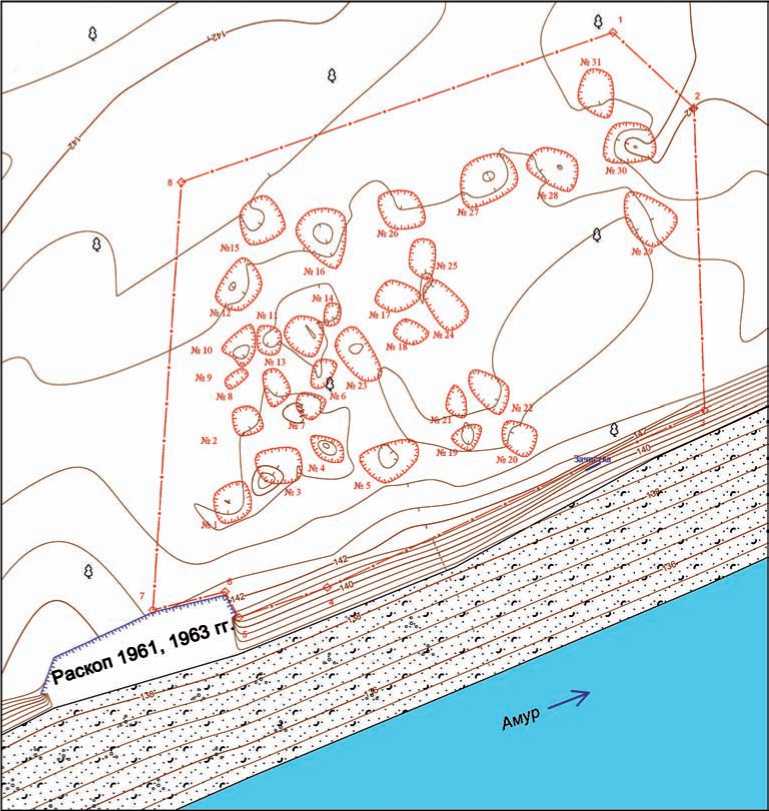

Для уточнения стратиграфиче ской ситуации, определения мощности и сохранности культурных слоев в границах археологического памятника была произведена зачистка берегового обнажения длиной 2 м (рис. 4, 1 ). В разрезе выявлены следующие литологические слои (рис. 4, 2 ).

Слой 1 (дерн) – темно-серая гумусированная супесь, насыщенная корнями растений, мощностью от 15 до 20 см.

Слой 2 представлен серой рыхлой супесью с включением корней, мощностью 8–12 см.

Слой 3 – светло-коричневый рыхлый суглинок мощностью 30–40 см.

Слой 4 – темно-серая заиленная супесь с включением гальки. Толщина 10–12 см.

Слой 5 – плотный светло-коричневый суглинк мощностью 26–40 см.

Слой 6 – плотная серая супесь с включением линз светло-коричневой супеси. Мощность 8–20 см.

Слой 7 – светло-коричневый аллювиальный песок мощностью 8–22 см.

Слой 8 – коричневый аллювиальный песок мощностью 10–20 см.

Слой 9 – белый аллювиальный песок. Пройденная мощность 20 см.

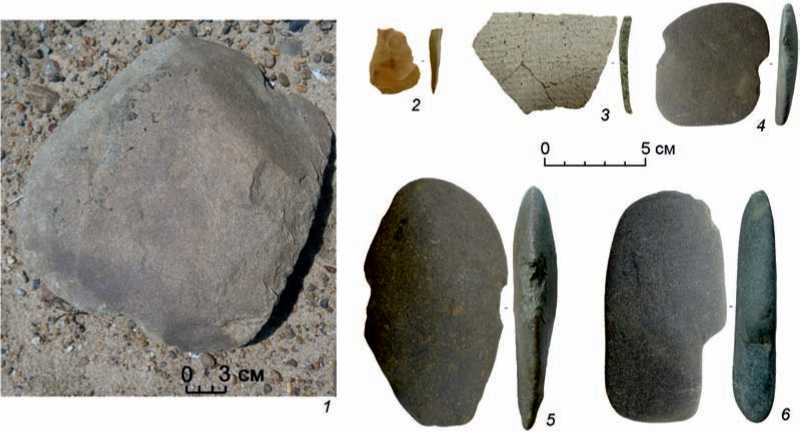

Культурный горизонт соотносится с литологическими горизонтами светло-коричневого суглинка (слой 3), в котором найдена небольшая коллекция археологического материала. Она представлена каменным отщепом и фрагментом керамического сосуда раннего железного века. Фрагмент стенки сосуда (4,6 × 6,8 × 0,4 см) собран из пяти обломков керамики бежевого цвета. В качестве наполнителя в керамическое тесто введен песок мелкого и среднего размерного ранга. На внешней стороне черепка фиксируется полузатертый вафельный орнамент, длина стороны квадратной ячейки которо-

Размеры жилищных западин на поселении Урильский Остров

В переотложенном грунте береговой осыпи встречены камень яшмовидной породы со следами снятия (7,4 × 3,4 × 1,1 см) и небольшой полупрозрачный халцедоновый отщеп белого цвета (2,3 × × 1,8 × 0,4 см).

Обследование береговой полосы в районе археологического памятника, а также вплоть до северо-восточного мыса острова показало практическое отсутствие на пляже подъемного материала. Обнаружен один артефакт в виде уплощенного валуна средних размеров с двумя противолежащими выемками, возможно, это грузило ставной сети (рис. 5, 1 ). Остальные предметы представ-

дерн темно-серая супесь белый песок серая_рыхлая супесь с включением корней светло-коричневый рыхлый суглинок

11 ^)| || светло-коричневый плотный суглинок серая супесь с включением линз светло-коричневой супеси светло-коричневый аллювиальный песок р^^^ коричневый аллювиальный песок

100 см

Рис. 4. Вид с юга на зачистку берега в границах археологического памятника ( 1 ); стратиграфический разрез берегового обнажения ( 2 ).

Рис. 5. Артефакты с береговой полосы ( 1, 4–6 ) и из слоя 3 берегового обнажения ( 2, 3 ).

1, 4, 5 – галечные грузила; 2 – отщеп; 3 – фрагмент керамики урильской культуры; 6 – отбойник.

лены двумя грузилами, отбойником, отщепом, сколом и двумя фрагментами керамики. Грузило из песчаника серого цвета имеет подквадратную форму со сглаженными углами (размеры – 5,7 × × 4,8 × 0,9 см). На противоположных сторонах изделия имеются искусственно оформленные выемки (рис. 5, 4 ). Еще одно грузило серо-коричневого цвета из камня вулканической породы андезита в плане овальное (11,4 × 6,2 × 2,1 см). На противоположных длинных сторонах изделия имеются выемки, оформленные в результате нескольких сколов (рис. 5, 5 ). Отбойник из аркозового песчаника серого цвета в плане подпрямоугольный (10 × 5,4 × 1,7 см). Один край изделия закруглен. На рабочей стороне видны следы сколов (рис. 5, 6 ). Крупный отщеп серо-коричневого цвета снят с кремнистого сланца (8,5 × 4,1 × 1,2 см); скол – с камня яшмовидной породы бордового цвета (5,3 × 5,4 × 1) см. Два небольших неорнамен-тированных фрагмента керамики имеют размеры 3,2 × 2,2 × 0,7 см и 2,6 × 1,6 × 0,5 см.

Большое количество артефактов урильской культуры, которое было поднято исследователями при посещении о-ва Урильского в первой половине XX в., связано с тем, что интенсивному разрушению подверглись о статки жилищ, которые стояли на самом краю берега. После их раскопок в начале 1960-х гг. «источник», насыщенный артефактами, исчез. Не исключено, что очистке берега от различного мусора, среди которого были и предметы материальной культуры проживавших здесь людей, способствовали катастрофические наводнения 1972, 1984 и 2013 гг., а также практически ежегодные сезонные паводки [История…].

Исследования 2019 г. показали удовлетворительное состояние объекта. Однако при больших подъемах воды он продолжает в незначительной степени разрушаться Амуром, хотя жилищным западинам, расположенным на некотором удалении от берегового обрыва, пока ничего не угрожает. В настоящее время поверхность археологического памятника задернована, покрыта обильной растительностью, а западины не разрушены.

Список литературы Результаты мониторинга поселения раннего железного века на острове Урильском на реке Амур в 2019 году

- Ашурков М. О., Минченко А.Н. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. - М.: ЦНИИГАиК, 2002. - 214 с

- Деревянко А.П. Ранний железный век Приамурья. -Новосибирск: Наука, 1973. - 354 с

- История наводнений в Приамурье. - URL: https: // dkphoto.livejournal.com (дата обращения: 04.11.2019 г.)

- Нестеров С.П., Гирченко Е.А. Концепции происхождения урильской культуры в Приамурье // Восток Азии: проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия региона. К 15-летию Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. - СПб.: Росток, 2018. - С. 201-209