Результаты новых исследований ранненеолитических слоев п. Ракушечный яр (Ростовская обл.)

Автор: Мазуркевич А.Н., Долбунова Е.В., Цыбрий В.В., Цыбрий А.В., Шманда Я., Александровский А.Л., Киттель П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

Ракушечный Яр - уникальный стратифицированный памятник VII/VI тыс. до н. э. - раннего Средневековья - характеризуется сложной стратиграфией и палеорельефом, наличием погребенных почв и культурных слоев. Планомерные раскопки памятника проводились в 1960-1970 гг. и возобновлены в 2008 г. В результате комплексных археологических и геологических исследований выявлены особенности культурных слоев, позволившие выстроить микрохронологию этого памятника, где отдельные слои формировались за очень короткое время. Ракушечный Яр представляет свидетельства разновременного и последовательного заселения человеком прибрежной зоны. Раскопанные части стоянок, возможно, были специализированными местами использования водных ресурсов. Ранненеолитическое поселение в непосредственной близости от озера, возникшего примерно в сер. VIII тыс. до н. э., появилось около 5600 л. до н. э. В рамках отдельных горизонтов отмечены платформы и/или кучи раковин Unio и Viviparus, перекрытые тонкими (1-3 см) прослойками песка и суглинка и мощным слоем белого стерильного аллювиального песка. Такая последовательность отложений могла возникнуть в прибрежной озерной зоне во время трансгрессий и регрессий. Датировки отдельных слоев указывают на узкий хронологический интервал их сложения, что позволяет предполагать высокий уровень минеральных отложений в озерной котловине. По всей видимости, накопление (около 2 м) ранненеолитических слоев происходило в течение нескольких десятилетий. В статье будут рассмотрены особенности образования культурных и литологических слоев для временного среза раннего неолита.

Ракушечный яр, ранний неолит, хронология, погребенные почвы, геоморфология, стратиграфия, многослойный памятник

Короткий адрес: https://sciup.org/143176009

IDR: 143176009 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262

Текст научной статьи Результаты новых исследований ранненеолитических слоев п. Ракушечный яр (Ростовская обл.)

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-59-22008.

Ракушечный Яр – уникальный стратифицированный памятник VII/VI тыс. до н. э. – расположен на северо-западной оконечности острова Поречный на берегу р. Дон (Ростовская обл.). Долина реки Дон примыкает к Донской возвышенности с запада. На склоне долины фиксируются многочисленные овраги, оползни, а также террасы. Пойма многорукавная, с большим количеством распределительных каналов и островов между ними, которые регулярно затопляются. Остров Поречный имеет неоднородную геоморфологическую структуру. Его северо-западная полоса является частью высокой поймы, а юго-западная – низкой. Остров представляет собой зону между современными главным и вторичным каналами реки Дон. Можно предположить, что этот небольшой остров образовался при формировании нового русла реки ( Величко и др. , 2011). Поселение Ракушечный Яр расположено на участке следовавших через остров Пореч-ный распределительных каналов – продолжении боковой долины, дренируемой рекой Сухой Донец, северного притока Дона.

Основные исследования памятника проводились в 1959–1966, 1968, 1971, 1976–1977 и 1979 гг. под руководством Т. Д. Белановской ( Белановская , 1995). В 2008 г. раскопки поселения были возобновлены П. М. Долухановым ( Aleksandrovsky et al ., 2009), а последующее его изучение проводилось совместно Донским археологическим обществом и Нижнедонской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа ( Цыбрий и др. , 2014; 2018). Возобновление работ на памятнике было продиктовано необходимостью уточнить хронологию ранних неолитических слоев, которая на тот момент охватывала широкий период – 7–6 тыс. до н. э. ( Белановская, Тимофеев , 2003; Тимофеев и др. , 2004; Цы-брий и др ., 2016). Это время как появления древнейшей керамики, так и производящего хозяйства на юге Восточной Европы. Также важным представлялось уточнение хронологии и для переходного нео-энеолитического этапа. Первые работы на памятнике и сравнение с планами раскопов Т. Д. Белановской показали, что северо-западная оконечность острова, где была расположена центральная часть памятника, значительно разрушена естественными процессами. Для проведения новых археологических раскопок была выбрана именно эта прибрежная территория, которая захватывала современный пляж и остатки размываемых котлованов раскопов II и III 1968 г. Новые работы были сконцентрированы на исследовании ранних неолитических слоев, в основном недоступных в 1960–1970-х гг. из-за высокого уровня р. Дон, а также всей свиты отложений на участке, примыкающем к зачистке 1 2008 г.

Ракушечный Яр характеризуется сложной стратиграфией, наличием погребенных почв и культурных слоев ( Белановская , 1995; Телегiн , 1981). Подобные пойменные многослойные поселения с сериями погребенных почв перспективны для изучения истории древнего человека в его взаимодействии с природной средой. Прослойки аллювия четко разделяют разновозрастные культурные слои поселений, давая возможность датировать их и исследовать последовательные изменения гидрологического режима, климата и растительности. Литологические напластования на пос. Ракушечный Яр, надежно законсервировавшие культурные слои неолита–средневековья, достигают мощности более 6 м, что делает этот памятник интересным как для реконструкции исторических процессов, так и для изучения геологической истории региона. Хорошая сохранность слоев

(особенно нижних обводненных) позволила исследовать различные свидетельства жизни древнего социума.

В раскопе I Т. Д. Белановская выделила 23 культурных слоя; отложившиеся там артефакты находились под влиянием разных тафономических процессов. Особенности культурных слоев и наличие между ними стерильных прослоек позволяют выстраивать микрохронологию этого памятника, где отдельные слои формировались за очень краткое время. Локальные изменения окружающей среды сопровождались сменой в типе и скорости накопления отложений. Это имело прямое влияние и на изменение сырьевой базы для изготовления глиняной посуды ( Мазуркевич и др. , 2016).

Для изучения условий формирования культурных слоев были проведены комплексные археологические и геологические исследования. В ходе раскопок проводилась трехмерная фиксация всех артефактов и экофактов. Для уточнения стратиграфии вдоль берега был сделан генерализированный стратиграфический разрез длиной 39 м, соединивший отдельные части раскопов Т. Д. Беланов-ской, зачистку 2008 г. ( Aleksandrovsky et al ., 2009) и новые участки раскопов 1–5 (рис. 1). Было сделано описание и литолого-фациальные анализы (согласно: Miall , 1977; Zieliński, Pisarska-Jamroży , 2012) двух основных профилей – RAY1, расположенного на участке 1, и RAY4 – на месте зачистки 2008 г., к востоку от участка 1 ( Aleksandrovsky et al ., 2009) (рис. 1; 2).

С целью определения степени развития профиля палеопочв оценивались структура почвенных горизонтов, их цвет, гранулометрический состав, характер включений и новообразований. Имеющиеся представления о степени развития почв использованы для оценки продолжительности формирования почвенного профиля. На основе морфогенетического анализа устанавливались тип почв и их принадлежность к степному или лесному типу почвообразования. Характер накопления карбонатов (степень окарбоначенности, распределения по профилю) принимался как свидетельство аридности климата, а содержание фосфора – как показатель активности деятельности человека.

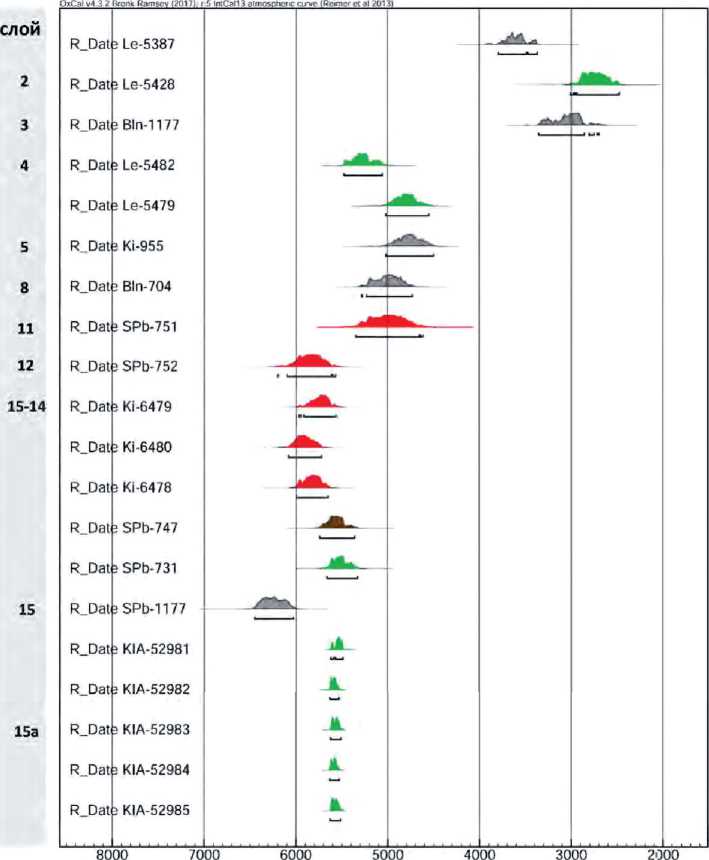

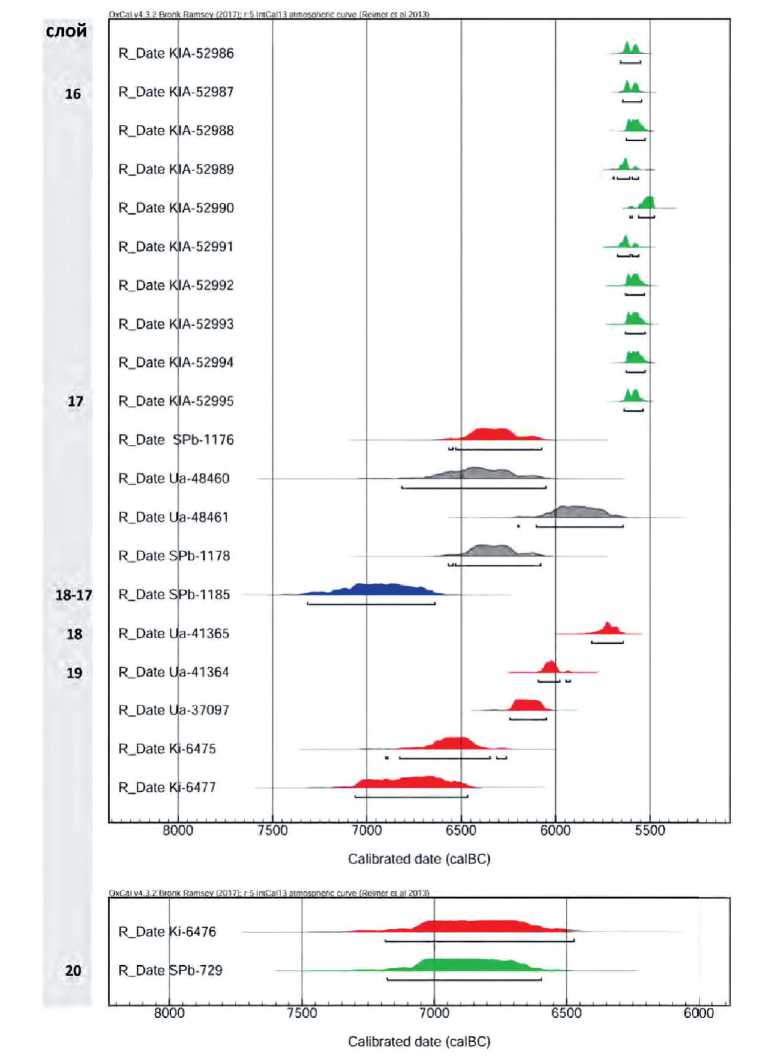

Для реконструкции микрохронологии памятника были отобраны образцы костей животных (с точной привязкой к слоям) для АМС-датирования. Было проведено сравнение с датировками, полученными для других материалов. Даты откалиброваны с помощью программы OxCal v.4.3.2 (см. табл. 1).

Описание литологических слоев и почв

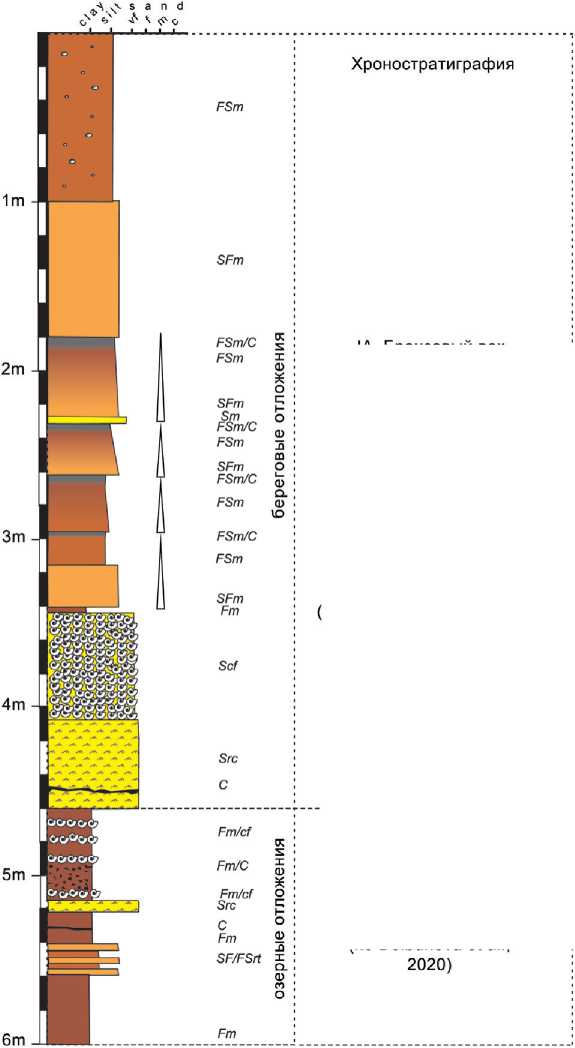

Литологические напластования могут быть включены в 5 стратиграфических блоков (рис. 1). Верхние 3,5–4 м сложены суглинистым пойменным аллювием, содержащим до 9 погребенных почв (блок 1). Ниже залегают ракушечные и песчаные отложения, включающие культурные слои неолита. В восточной части разреза выделяются ракушечная (блок 2) и песчаная (блок 3) пачки, которые четко отличаются друг от друга и от верхней пойменной пачки стратиграфически и лежат с наклоном к востоку. Мощность ракушечной пачки, ограниченной сверху и снизу почвами IX и X, вниз по склону увеличивается, и она расщепляется на несколько слоев, разделенных слоями песка.

кушечных, песчаных и гумусированных суглинистых отложений (шлейф); 5 – слоистое заполнение котлована на месте старых раскопок Т. Д. Белановской

1В. Бронзовый век

НА. Поздний неолит

НВ. Поздний неолит

5600 calBC (no Dolbunova et al.,

Рис. 2. Профиль RAY4

IA. Бронзовый век

III. Поздний неолит

(по Aleksandrovsky et al., 2009)

Таблица 1. Калиброванные значения датировок по материалам, происходящим из раскопа I Т. Д. Белановской и участков 1, 3 новых раскопов (красным цветом обозначены датировки, полученные по нагару, зеленым – по костям животных, серым – по углю, голубым – по костям рыб)

Calibrated date (calBC)

Окончание табл. 1

В целом выявляется куполообразное залегание нижних пачек 2, 3 и 4, причем вершина купола лежит в центральной части разреза, между зачисткой 2008 г. и участком 4/1. Здесь мощность отложений, включающих неолитические слои, минимальная.

В западной части разреза выделяется пачка ракушечно-песчаных отложений (блок 4), которые также залегают наклонно, примыкая к палеопочве X, зафиксированной в зачистке 2008 г., и рядом с ней ( Aleksandrovsky et al. , 2009). Палеопочва X представляет собой гумусовый горизонт (5–10 см), залегающий между раковинной толщей и песчаными наслоениями. Мощность почвы уменьшается в западном направлении, так как она была сформирована на возвышении палеорельефа. Судя по архивным фотографиям, погребенная почва, аналогичная почве X, была зафиксирована на месте блока 5 – площадки раскопа 1960–1970-х гг. – и может соответствовать слоям 10–11 в раскопках Т. Д. Бела-новской. Несоответствие радиоуглеродных датировок из этого слоя и вышележащих не позволяет точно сопоставить эти слои ( Цыбрий и др ., 2016). Почва X карбонатная, слабо окрашена почвенным органическим материалом, с заполненными гумусовым материалом карманами и клиньями, с размытой нижней границей. На склоне возвышенности (место зачистки 2008 г.) слоистость фиксируется в гумусовом горизонте, полностью не деградированном в процессе почвообразования. Это свидетельствует о коротком периоде образования почвы и стабилизации почвенного покрова на протяжении около 100–200 лет.

В пределах верхней пачки пойменного аллювия доминируют суглинистые отложения и почвы. В верхней части большую часть составляют супесчаные отложения, а ниже, начиная с почвы V, в суглинке встречаются лишь тонкие супесчаные и песчаные прослои. Суглинистые почвы характеризуются хорошо выраженной блочной структурой, содержат карбонатные конкреции, и вся почвенная масса пропитана мелкокристаллическим кальцитом. Содержание карбонатов составляет 5–7 %, но в песчаных прослоях они отсутствуют. Несмотря на темную окраску почв, содержание органического углерода относительно невелико (Сорг по Тюрину, 0,5–0,8 %). Фосфора в суглинистой пачке, включающей почвы I–VIII и культурные слои 1–3, мало, он появляется только в нижней почве (IX) данной пачки, что соответствует верхнему неолитическому слою.

Почва IX залегает на переходе от пойменной толщи к ракушечной. Верхняя ее часть представлена гумусированным суглинком, карбонаты – пропиточными формами и конкрециями. Ниже, в ракушечной пачке в слое до 1 м отчетливо выражены следы почвообразовательных процессов, в частности, это высокое содержание мелкозема с хорошо выраженной структурой. Содержание карбонатов достигает 25 %, а по содержанию органического углерода верхняя часть ракушечных отложений, переработанных почвообразованием, не уступает почвам вышележащей пачки (почвы V–IX). Таким образом, верхнюю часть ракушечной пачки следует включить в состав почвы IX. Содержание фосфора в почвенном мелкоземе из ракушечной толщи повышено, что свидетельствует о более активной деятельности человека.

Почвы, залегающие в суглинистой толще, могут быть отнесены к черноземам и каштановым. Они формировались в условиях засушливого климата среднего голоцена под степной растительностью. Подобные условия почвообразования, очевидно, были и во время накопления ракушечной толщи. Верхние почвы, имеющие более легкий гранулометрический состав, выщелочены от карбонатов. Они сформировались под лесной растительностью в условиях более влажного климата и могут быть отнесены к темно-серым лесным или выщелоченным черноземам.

Литологический профиль RAY1 разделяется на две основные части: 1) нижнюю – озерные отложения, 2) верхнюю – пойменный аллювий. Нижняя часть сформирована ниже отметки 2,45 м суглинистыми отложениями (Fm), суглинистыми отложениями с остатками раковин пресноводных моллюсков (Fm/cf), за-песоченными суглинистыми отложениями с остатками раковин пресноводных (FSm/cf), запесоченными суглинками (SFm) и слоистыми песками (Sl). Спектральный диаграммный анализ показывает доминирование крупнозернистых фракций (4–5 phi) в нижней части, сортировка отложений уменьшается в верхней части профиля на глубине 2,9–2,5 м, размер фракций – 3–8 phi. Это свидетельствует о формировании нижней пачки слоев в стоячей воде с медленным подводным течением, что может соответствовать условиям озера, возникшего около 8,5 тыс. л. т. н. из-за схода оползня в северный канал р. Дон ( Dolbunova et al ., 2020a).

Верхняя пачка отложений более разнообразна. Здесь можно выделить два горизонта песков: поднимающиеся волнистые отложения песков (Src) и слои песка с горизонтальной слоистостью (Sh). Эти отложения образовались скорее всего как результат действия течения реки, что в итоге иссушило озеро. До глубины 2 м от дневной поверхности горизонтально залегающие отложения с различной зернистостью относятся к пойменной фации аллювия.

Литологический профиль RAY4 (рис. 2) включает два основных седиментологических блока: нижний (1) – озерные отложения и верхний (2) с пойменными отложениями. Нижний блок сформирован суглинистыми отложениями (Fm), суглинистыми отложениями с остатками раковин пресноводных моллюсков (Fm/cf) и суглинистыми отложениями с углями (Fm/C) озерного происхождения. Об этом также может свидетельствовать наличие здесь остатков мелких планктонных ракообразных. Внутри этой пачки отложений также залегают слои волнистого слоистого песка (Src), заиленных песков и опесчаненных суглинистых отложений (SF/FSrt), которые могут свидетельствовать о периодическом подтапливании этого участка. Верхняя пачка отложений включает (снизу вверх): слоистые песчаные отложения (Src), 4 погребенные аллювиальные почвы позднего неолита и бронзового века. Аллювиальные почвы образовывались синхронно с береговыми отложениями, и каждый горизонт мог возникнуть в результате одиночного подтопления ( Szmańda , 2018). Суглинистые отложения, опесчаненные суглинистые отложения и опесчаненные суглинистые отложения с гравием формируют слой диамиктона (DFm), который покоится в верхней части этой пачки.

Культурные слои были прослежены внутри геологических отложений, общая мощность которых достигает 6 м. По наблюдению Т. Д. Белановской (1995), культурные слои в обрезе берега фиксируются на протяжении около 240 м в юго-восточном направлении. Они залегают здесь не сплошным массивом, а в виде изолированных участков различной мощности и протяженности, зачастую расположенных друг от друга на значительном расстоянии.

Необходимо отметить, что лишь верхние слои схожи в раскопах, расположенных в разных частях острова. Так, мощный слой ракушечника (слой 5)

прослеживается в новом раскопе (участок 1) и фиксируется на всех архивных снимках в различных частях острова различной мощности от стрелки мыса на протяжении более 60 м в восточном направлении. Далее под ним залегают либо стерильные песчаные и суглинистые отложения, либо культурные слои, состоящие из раковинных скоплений или платформ, зольных прослоек и культурных остатков, которые были разделены стерильными прослойками аллювиального происхождения. Количество культурных слоев различно, что частично может быть обусловлено пригодностью места для обитания в древности, а также особенностями палеорельефа.

Новая площадь, где проводились работы с 2008 г., была разделена на несколько участков, впоследствии соединенных друг с другом (участки 1–5)2. Нижняя пачка отложений значительно различается на площади участков 4, 1 и 2–3. Нумерация слоев здесь дается относительно стратиграфии новых раскопов. На участке 1 верхняя толща слоев с раковинами Viviparus (слои 13, 14a, 14b) залегает на слое мелкозернистого стерильного аллювиального песка, который замещается голубоватым суглинком к западу, на участке 3 (рис. 33). Последний перекрывает нижнюю пачку слоев с раковинами Unio (слои 15–19) мощностью 4–10 см, простирающихся неравномерно на всей площади раскопа. Здесь были зафиксированы пятна с эродированными остатками костей, угля, фрагментами красной охры и остатками частей скелетов крупных рыб. Под слоем заиленного голубоватого песка толщиной 20 см был обнаружен самый ранний культурный слой с остатками раковин Viviparus мощностью 10–20 см (слой 20), вмещаемый озерными отложениями некогда существовавшего здесь озера. В этом слое были найдены, наряду с фрагментами керамики, костяными и кремневыми орудиями, остатки деревянного заточенного кола и обработанного желоба. В вышележащих слоях прослеживались остатки деревянного тлена. Особенности слоев, расположение артефактов, отсутствие замытых фрагментов керамики на этих участках раскопа свидетельствуют об их быстрой археологизации и расположении in situ . Культурные остатки, раковинные платформы и кучи располагались на поверхности, не в водной среде и не перекрытые в течение какого-то времени аллювиальными наносами, о чем косвенно свидетельствует наличие во всех образцах небольшой группы зерен с эоловой поверхностью, которая сформировалась в результате перевевания аллювиального материала ( Величко и др. , 2011). На площади участков 1, 4 и 3 слои падают в западном и северном направлении и перекрыты тонкими слоями голубоватого и светло-серого песка мощностью 1–3 см. Последовательность слоев, зафиксированная на участке 3, возможно, сформировалась во время иссушения озера в результате более поздних процессов образования речных береговых отложений.

Ранненеолитические слои раковин Unio расположены только на площади восточного участка 1. Они представлены платформами раковин Unio, уложенных в несколько слоев, залегающих пятнисто с артефактами, концентрирующимися внутри платформ и по периферии в слое песка.

На площади участков 2 и 3 культурные слои заключены в напластования раковин Viviparus (рис. 44). В них можно отметить отдельные прослойки, маркирующие платформы/вымостки из раковин Unio, расположенные в один-два горизонта; скопления жженой раковины, достигающие в диаметре около 2 м; отдельные прослойки ожелезненных скоплений раковин Viviparus или насыщенных углями. Все это указывает на то, что эти раковинные слои отличаются от культурных слоев с раковинными платформами и скоплениями, прослеженными на площади участка 1, и, значит, последовательности слоев этих участков нельзя сопоставлять. Поэтому введено наименование слоев Vivparus 1, 2, 3. Важно отметить, что здесь, и особенно в верхнем слое Viviparus 1, прослежено большое количество замытой керамики. Также целая серия образцов костей, происходящих из слоев участков 2–3, не могла быть продатирована из-за отсутствия коллагена, обусловленного нестабильными водными условиями в этой части памятника. Это также может служить косвенным свидетельством в пользу существования здесь палеоканала, деятельность которого привела к осушению озера и эродированию озерных отложений с ранненеолитическими материалами.

Археологический контекст

В раскопе Т. Д. Белановской в слоях 23–18 не было обнаружено остатков каких-либо структур, кроме скопления раковин, которые включали многочисленные рыбьи кости, угли и артефакты. В вышележащих ранненеолитических слоях были найдены столбовые ямы, очаги на глиняных площадках, раковинные кучи, фрагменты обмазки стен жилищ ( Белановская , 1995). По характеру остатков слои на участках 1, 4 и 5, раскопанные в ходе новых исследований, идентичны слоями 23–18 раскопа I Т. Д. Белановской.

В слоях 15–19 участка 1 были обнаружены вымостки овальной формы из раковин Unio, лежащими створками вниз, диаметром около 1,5–2 м. На них фиксируются остатки очагов, рядом найдены фрагменты шлифовальных плит, кости животных, части туш рыб, орудия из раковин, кремня, кости, подвески и заготовки подвесок из раковин. Здесь же были найдены развалы плоскодонных сосудов, часть из них опрокинута или стоит днищем на вымостке. Рядом с одной из вы-мосток была обнаружена хозяйственная яма с несколькими уровнями заполнения различными раковинами, которые образовались в результате ее долговременной эксплуатации ( Цыбрий и др ., 2018). Яма была сделана в белом аллювиальном песке, стенки ее были обмазаны глиной. О преднамеренной обмазке глиной стен свидетельствуют слой серого оглиненного песка и характерная ожелезненность песка, которые видны в плане и стратиграфии. Возможно, эта яма предназначалась для термической обработки раковин Unio ( Aldeias et al. , 2016). По периметру вы-мосток зафиксированы столбовые и кольевые ямы – возможно, остатки каких-то конструкций – диаметром 15–20 см и 4–5 см. Фрагмент хорошо сохранившегося деревянного кола, обнаруженный в самом нижнем сильно обводненном слое 20, мог принадлежать одной из подобных конструкций.

Эти объекты можно интерпретировать как платформы, сооружавшиеся в прибрежной зоне поселения, где велась активная деятельность на протяжении нескольких месяцев, которые после перекрывались тонким слоем песка от весеннего паводка. Необходимость создания подобной твердой поверхности и ям с укрепленными стенками вызвана сыпучестью песка, близостью к воде и постоянными паводками.

На памятнике была найдены значительная фаунистическая коллекция (основные виды – лось, собака, косуля – и единичные кости овец) и огромная ихтиологическая (пресноводные и мигрирующие виды рыб) ( Саблин , 2018; Dolbunova et al. , 2020b). Каменная индустрия характеризуется неполным технологическим контекстом ( Лозовский , 2014; Гиря, Лозовский , 2014; Городецкая , 2018) с доминированием заготовок пластин на отдельных участках и орудий, сделанных на них (проколок, проверток). Достаточно большое количество сланцевых тесел и топоров, а также массивных шлифовальных камней, которые использовались для их подправки или создания на месте, указывает на важность этого элемента индустрии. Костяная индустрия представлена в основном проколками, которые могли использоваться при работе с растительными материалами ( Мазуркевич и др ., 2013б). Глиняная посуда изготавливалась, по всей видимости, на месте из прибрежных доступных отложений – суглинка, а также различных глин ( Мазуркевич и др ., 2016). Изготовление глиняной посуды очевидно следовало определенным стандартам (выбор форм, объемов, техника моделирования сосуда, обработка поверхности, создание канонической формы венчика) ( Мазуркевич и др ., 2013а; Mazurkevich, Dolbunova , 2015). Удивительно многообразие форм и количества сосудов для сезонного поселения с достаточно определенной хозяйственной направленностью.

Хронология новых участков памятника

Радиоуглеродные датировки, полученные для материалов из разных зон и слоев памятника, свидетельствуют о различиях в хронологии, количестве и характере культурных слоев, а также возможном резервуарном эффекте ( Цыбрий и др ., 2016). Все это усложняет точное сопоставление зон памятника и уточнение хронологии. Хронологические схемы, существовавшие ранее, охватывали широкий интервал – с середины VII до VI тыс. до н. э. (участок) (Там же. 1).

Новая серия дат по костям животных из слоев 14–17 (участок 1, стратиграфический блок 4) ( Dolbunova et al. , 2020) ложится в узкий хронологический интервал нескольких десятилетий около 5600 л. до н. э. (табл. 1). Эти слои составляют часть стратиграфического блока 4 и залегают в восточной части исследованного участка (рис. 3). Это позволяет предположить, что археологизация культурных остатков происходила очень быстро: стерильные прослойки песка, разделяющие их, не образуют значительные временные хиатусы. Намного более древние датировки из слоя 15, полученные по углям (например, SPb-1177: 7383 ± 120 BP), могут свидетельствовать о переотложении мелких фракций угля, что требует дополнительных исследований.

Основываясь на стратиграфических наблюдениях, можно предположить, что мощная раковинная толща слоев на участке 2–3 и нижняя часть на участке 1 являются одними из самых древних на памятнике. Они соответствуют нижним слоям стратиграфического блока 3 в восточной части памятника (рис. 1) с значительно меньшим количеством раковин Unio. В западной части участка на возвышении была зафиксирована палеопочва X. Вероятное время ее образования – около 6431–6061 л. до н. э. (Ki-15181, 7380 ± 100 BP, почва) ( Цыбрий и др. , 2016).

Заключение

Ракушечный Яр представляет свидетельства разновременного и последовательного обитания прибрежной зоны. Следы антропогенной активности были зафиксированы в озерных и более поздних речных напластованиях вплоть до бронзового века ( Белановская , 1995; Dolbunova et al. , 2020). Расположение памятника, орудийный инвентарь, фаунистические остатки указывают на значительную роль рыболовства в жизни древнего населения. Раскопанные части стоянок, расположенных здесь в древности, могут относиться к специализированному месту использования водных ресурсов.

Стратиграфический анализ и изучение палеорельефа позволили реконструировать микротопографию поселения. Ранненеолитическое поселение в исследованной части памятника появилось около 5600 л. до н. э. в непосредственной близости от озера, возникшего намного раньше – около сер. VIII тыс. до н. э. после случившегося оползня. Благодаря оползню мог образоваться мост, соединяющий остров с коренным берегом. Ранненеолитические слои Unio (участок 1 и 4) залегают внутри озерных отложений. Формирование слоев Viviparus (на участках 2 и 3) относится, по всей видимости, ко времени, когда палеоозеро было спущено в результате образования канала. На различные условия формирования слоев на участках 1–5 новых раскопов указывают и значительные отличия в особенностях слоев, сохранности артефактов и экофактов.

Особенности расположения платформ раковин Unio и Viviparus свидетельствуют, что это были раковинные платформы и/или кучи в рамках отдельных горизонтов. Последовательно расположенные раковинные платформы, перекрытые тонкими слоями песка и суглинка, могли отложиться в прибрежной озерной зоне во время трансгрессий и регрессий. Формирование аллювиальных слоев песка может быть связано с процессом осушения озера или с формированием берегового аллювия.

Датировки, полученные из отдельных слоев, имеют узкий хронологический интервал их формирования, что указывает также на высокий уровень минераге-нических отложений в озерной котловине. Формирование и отложение этих ранненеолитических слоев мощностью около 2 м, происходило, по всей видимости, в течение нескольких десятилетий.

Список литературы Результаты новых исследований ранненеолитических слоев п. Ракушечный яр (Ростовская обл.)

- Белановская Т. Д., 1995. Из древнейшего прошлого Нижнего Подонья: Поселение времени неолита и энеолита Ракушечный Яр. СПб.: С.-Петербургский гос. ун-т. 198 с.

- Белановская Т. Д., Тимофеев В. И., 2003. Многослойное поселение Ракушечный Яр (Нижнее Подонье) и проблемы неолитизации Восточной Европы // Неолит–энеолит юга и неолит севера Восточной Европы / Ред.: В. И. Тимофеев, Г. В. Синицына. СПб.: АкадемПринт ИИМК РАН. С. 14–21.

- Величко А. А., Морозов Т. Д., Тимирязева С. Н., 2011. Основные компоненты разреза голоцена Нижнего Дона (Ракушечный Яр) // Археологические записки. Вып. 7. Ростов-на-Дону. С. 15–27.

- Гиря Е. Ю., Лозовский В. М., 2014. Сравнительный морфологический анализ полноты технологических контекстов каменных индустрий // Каменный век: от Атлантики до Пацифики / Отв. ред.: Г. А. Хлопачев, С. А. Васильев. СПб.: Музей антропологии и этнографии: ИИМК РАН. С. 52–84. (Замятнинский сборник; вып. 3.)

- Городецкая С. П., 2018. Каменный инвентарь ранненеолитических слоев стоянки Ракушечный Яр (по материалам раскопок 2016–2017 гг.) // СНВ. Т. 7. № 3 (24). С. 153–159.

- Лозовский В. М., 2014. Технологический аспект кремневых индустрий рубежа мезолита-неолита Нижнего Дона и Верхней Волги // АВ. № 20. СПб.: Арт-Экспресс. С. 69–79.

- Мазуркевич А. Н., Долбунова Е.В., Кулькова М. А., 2013а. Древнейшие керамические традиции Восточной Европы // Российский археологический ежегодник. № 3. СПб. С. 27–108.

- Мазуркевич А. Н., Долбунова Е. В., Мэгро Й., 2013б. Памятник Ракушечный Яр и проблемы неолитизации Восточной Европы // Пiвнiчне Приазов’я кам’яного вiку-енеолiту: матерiали мiжнародноï науковоï конференцiï. Мелитополь. С. 106–114.

- Мазуркевич А. Н., Кулькова М. А., Долбунова Е. В., 2016. Цепочки технологических операций при изготовлении глиняных ранненеолитических сосудов поселения Ракушечный Яр // Традиции и инновации в изучении древнейшей керамики: материалы междунар. науч. конф. / Ред. О. В. Лозовская. СПб.: ИИМК РАН. C. 236–241.

- Саблин М. В., 2018. Археозоологический анализ остеологического материала поселения Ракушечный Яр в контексте изучения хозяйства ранненеолитического населения // СНВ. Т. 7. № 3 (24). С. 160–165.

- Телегiн Д. Я., 1981. Про неолiтичнi пам’ятки Подоння i Степового Поволжя // Археологiя. Вип. 36. С. 3–19.

- Тимофеев В. И., Зайцева Г. И., Долуханов П. М., Шукуров А. М., 2004. Радиоуглеродная хронология неолита Северной Евразии. СПб.: Теза. 158 с.

- Цыбрий А. В., Долбунова Е. В., Мазуркевич А. Н., Цыбрий В. В., Горелик А. Ф., Мотузаите-Матузевичиуте Г., Саблин М. В., 2014. Новые исследования поселения Ракушечный Яр в 2008– 2013 гг. // СНВ. № 3 (8). С. 203–214.

- Цыбрий А. В., Долбунова Е. В., Мазуркевич А. Н., Цыбрий Т. В., Цыбрий В. В., Шманда Я., Киттель П., 2018. Новые исследования ранненеолитических слоев поселения Ракушечный Яр // СНВ. Т. 7. № 3 (24). С. 127–136.

- Цыбрий А. В., Цыбрий В. В., Зайцева Г. И., Кулькова М. А., Долбунова Е. В., Мазуркевич А. Н., 2016. Радиоуглеродная хронология неолита Нижнего Дона и Северо-Восточного Приазовья // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н. э.: коллективная монография / Сост. Г. И. Зайцева и др.. Смоленск: Свиток. С. 213–243.

- Aldeias V., Gur-Arieh S., Maria R., Monteiro P., Cura P., 2016. Shell we cook it? An experimental approach to the microarchaeological record of shellfish roasting // Archaeological and Anthropological Sciences. Vol. 11. P. 389–407.

- Aleksandrovsky A. L., Belanovskaya T. D., Dolukhanov P. M., Kiyashko V. Ya., Kremenetsky K. V., Lavrentiev N. V., Shukurov A. M., Tsybriy A. V., Tsybriy V. V., Kovalyukh N. N., Skripkin V. V., Zaitseva G. I., 2009. The lower Don Neolithic // The East European Plain on the Eve of Agriculture. Oxford: Archaeopress. P. 89–98. (BAR International Series; 1964.)

- Dolbunova E., Szmańda J., Kittel P., Kulkova M., Aleksandrovskiy A., Cywa K., Mazurkevich A., 2020a. Rakushechny Yar site: lacustrine and fluvial deposits, buried soils and shell platforms from 6th mill BC // Acta Geographica Lodziensis. No. 109. P. 6–80.

- Dolbunova E. V., Tsybryi V. V., Mazurkevich A.N., Tsybryi A. V., Szmańda J., Kittel P., Zabilska-Kunek M., Sablin M. V., Gorodetskaya S. P., Hamon C., Meadows J., 2020b. Subsistence strategies and the origin of early Neolithic community in the lower Don River valley (Rakushechny Yar site, early/ middle 6th millennium cal BC): first results // Quaternary International. Vol. 541. P. 115–129.

- Mazurkevich A., Dolbunova E., 2015. The oldest pottery in hunter-gatherer communities and models of Neolithisation of Eastern Europe // Documenta Praehistorica. Vol. XLII. P. 13–66.

- Miall A. D., 1977. A review of the braided-river depositional environment // Earth-Science Reviews. Vol. 13. Iss. 1. P. 1–62.

- Szmańda J. B., 2018. Main determinants of the grain size distribution of overbank deposits in Poland – an overview of literature on models of sedimentation // Geological Quarterly. Vol. 62. No. 4. P. 873–880.

- Zieliński T., Pisarska-Jamroży M., 2012. Jakie cechy litologiczne osadów warto kodować, a jakie nie? // Przegląd Geologiczny. Vol. 60. No. 7. S. 387–397.