Результаты обследования археологических памятников в Нижнем Приобье

Автор: Кениг А.В., Зайцева Е.А., Родионова А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В 2018 г. под руководством А.В. Кенига проводились археологическое обследование, мониторинг технического состояния и установление границ археологических памятников в Нижнем Приобье на территории Октябрьского р-на Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. По заказу Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры были произведены уточнение местоположения ранее выявленных и поставленных на государственный учет объектов культурного (археологического) наследия регионального значения городищ Шеркалы-1, -2, -4, -6, -7, -12, поселений Шеркалы-2, -3, -5, -8, -9 и могильника Шеркальского, определение их точных координат, оценка технического состояния, инструментальная топографическая съемка и установление границ. На первом этапе был выполнен анализ архивных и опубликованных источников, картографических материалов, в т. ч. космоснимков, по истории исследования указанных памятников. Полевые археологические работы включали поиск памятников на местности, выявление визуально определимых археологизированных сооружений и их корреляцию с результатами предыдущих исследований, определение границ распространения культурного слоя, фотографическую фиксацию современного технического состояния и тахеометрическую съемку. На территории поселений Шеркалы-8, -9 и могильника Шеркальского были произведены археологические сборы, для всех обследованных памятников установлены границы территорий, составлены топографические планы, получены новые данные о хронологии, вписывающиеся в круг известных культурно-хронологических типов региона, проведена оценка текущего технического состояния, а также выявлены факторы, оказывающие негативное воздействие на сохранность памятников.

Нижнее приобье, памятники археологии, мониторинг технического состояния, ранний железный век, средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/145145604

IDR: 145145604 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.783-789

Текст научной статьи Результаты обследования археологических памятников в Нижнем Приобье

В полевом сезоне 2018 г. под руководством А.В. Кенига проведены археологические работы по мониторингу технического состояния и установлению границ археологических памятников в Нижнем Приобье, в окрестностях с. Шеркалы Октябрьского р-на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В задачи исследований входили уточнение местоположения ранее выявленных и поставленных на государственный учет памятников, определение их точных координат, оценка технического состояния, инструментальная топографическая съемка и установление границ.

В ходе работ обследована территория общей площадью 12,0 га, заложено 25 шурфов и зачисток обнажений, подготовлен комплект документов, включающий учетные карты, отчеты по результатам определения технического состояния и установлению границ, проекты границ территории 12 объектов археологического наследия: городищ Шеркалы-1, -2, -4, -6, -7, -12, поселений Шерка-лы-2, -3, -5, -8, -9, могильника Шеркальский.

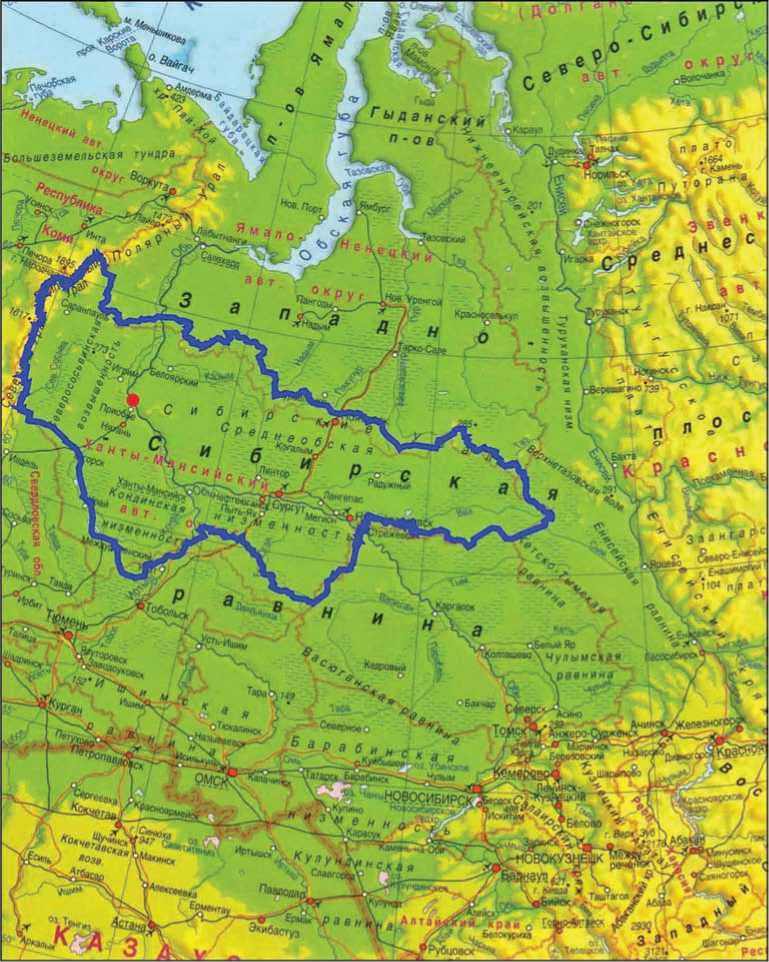

Исследуемая территория расположена в границах Октябрьского р-на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 270–275 км к северо-западу от окружного центра – г. Ханты-Мансийска, в 2,5–5,5 км к северо-северо-западу от с. Шеркалы, на правом берегу нижнего течения р. Обь и в устье р. Шеркальской (рис. 1).

Правобережье нижнего течения р. Оби в исследуемом районе представляет собой хорошо дренированную, сплошь изрезанную короткими, но глубокими долинами рек-притоков погребенную моренную возвышенность с абсолютными отметками 135–170 м (Белогорский материк). К западной оконечности возвышенности, омываемой с этой стороны на всем протяжении р. Обью, приурочены наибольшие высоты (231,0 м). Расчлененный западный край Белогорского материка, сопровождаемый почти на всем протяжении огромными оползнями со стороны долины Оби, кажется грядой невысоких гор со слабоизрезанной поверхностью гребня. Белогорский материк резко отличается холмистоувалистым рельефом, значительными уклонами поверхности, сильным линейным расчленением, преобладанием субстратов легкого механического состава, относительно низкой степенью заболоченности и т.д.

Геологическое строение исследуемой территории определяется Шеркальским валом, ориентированным с запада на восток. Данная тектоническая форма плиты, покрытой мощным слоем мезозойских и кайнозойских отложений, в современном рельефе проявляется слабо. В большей степени особенности современного рельефа обусловлены максимальным оледенением четвертичного периода.

В эпоху Средневековья данная территория входила в состав Кодского княжества – одного из раннегосударственных образований таежных угров (остяков). По сведениям различных источников, в Кодском княжестве насчитывалось до 14 населенных пунктов – городков. Городки-крепости строились преимущественно на высоком правом берегу р. Оби, имевшей важное транспортное и торговое значение. Их гарнизоны контролировали русло Оби. Одно из самых известных нижнеобских городищ – Шеркалы I, остатки «города Соркор-да», упомянутого в 1557 г. в грамоте русского царя Ивана IV Васильевича Грозного [Кокшаров].

Первые упоминания об объектах археологии в окрестностях Шоркарского погоста (в настоящее время с. Шеркалы Октябрьского р-на) встречаются уже в 1740 г. в путевых дневниках академика Г.Ф. Миллера – это Шоркарское старое городище (прежние зимние жилища о стяков Шоркарской вол., в настоящее время объект археологического обследования Шеркалы-1) и старая остяцкая крепость, которая «на людской памяти не была уже заселена» [Сибирь…, 1996].

В 1948 г. Шеркалинское городище было осмотрено в ходе археологической экспедиции в Нижнее Приобье, организованной В.Н. Чернецовым [Талицкая, 1953]. В 1965 г. памятник обследовала Л.Г. Шорикова, которая и дала ему современное название «городище Шеркалы-1» [1965].

В 1978 г. Северным отрядом Уральской археологической экспедиции под руководством В.М. Морозова на городище Шеркалы-1 начаты археологические раскопки, которые продолжились в 1979, 1981 и 1983 гг. По мощности культурных напластований (на некоторых участках превышающих 3,5 м), сохранности объектов, разнообразию и оригинальности находок памятник был назван исследователем «северным Новгородом». За четыре года исследо-

Рис. 1. Карта-схема района проведения археологических работ.

ваний В.М. Морозовым были зафиксированы слои раннего железного века (конец I тыс. до н.э. – рубеж нашей эры) и Средневековья (вторая четверть I тыс., конец I – начало II тыс. н.э.), определены строительные горизонты различных эпох, остатки фортификационных сооружений, а также обнаружены материальные свидетельства древних миграционных процессов [Морозов, 1985, 1986].

В 1979 г. Е.А. Курлаевым в окрестностях пос. Шеркалы обнаружены разновременные памятники, получившие названия Шеркалы-2–13 [Курлаев, 1980].

В 1980 г. отрядом экспедиции Томского университета под руководством Е.А. Васильева проведены рекогносцировочные работы на трех памятниках эпохи бронзы: сезонных стоянках Шеркалы-10, -11 и долговременном поселении Шеркалы-13. В 1981 г. при раскопках стоянки Шеркалы-10 зафиксированы энеолитические и средневековые древности, вскрыто средневековое погребение, на Шеркалы-13 – материалы середины II тыс. до н.э. [Васильев, 1983].

В 1981 г. Л.А. Чиндиной на поселении Шерка-лы-9 выявлен своеобразный погребальный и жертвенный комплекс первой половины I тыс. н.э., зафиксированы два типа погребального обряда – кремация (более ранние захоронения, тяготеющие к традициям Западного Приуралья) и ингумация (более позднее, с типичным запад-но сибирским вещевым инвентарем), а также поселенческие слои трех периодов: финаль- ной бронзы (IX–VIII вв. до н.э.), раннего железа (VII–IV вв. до н.э.) и раннего Средневековья (VI–VIII вв.) [Чиндина, 1984]. При закладке на данном памятнике разведочной траншеи под руководством В.М. Морозова в 1994 г. следов погребений не выявлено, зафиксированы о статки постройки с материалами эпохи поздней бронзы и второй половины I тыс. н.э.

В 2001–2002 гг. Шеркалы-1–7 обследованы С.Ф. Кокшаровым и А.В. Ермоленко. При осмотре городищ Шеркалы-2, -4, -6, -7 и поселений Шеркалы-3, -5 исследователь выявил связь расположения жилых площадок и геоморфологических особенностей местно сти: памятники расположены на возвышенных участках береговой террасы, с двух (реже – трех) сторон ограничены логами, которые являются естественной (природной) частью фортификационной системы городищ, исполняя роль оборонительных рвов. В зачистке обнажения на городище Шеркалы-6 зафиксированы два напластования: слой раннего этапа существования городища, который содержит фрагмент кин-тусовской керамики (X–XII вв. н.э.), и верхний слой эпохи позднего Средневековья (середина II тыс. н.э.). В результате сделан вывод о синхрон- ности отличающихся значительными размерами и сложной системой фортификации городищ Шер-калы-6 и -7 позднесредневековому этапу жизнедеятельности городища Шеркалы-1 [Кокшаров, 2002; Ермоленко, 2003].

Археологический мониторинг и установление границ объектов археологического наследия в 2018 г. проходили в три этапа.

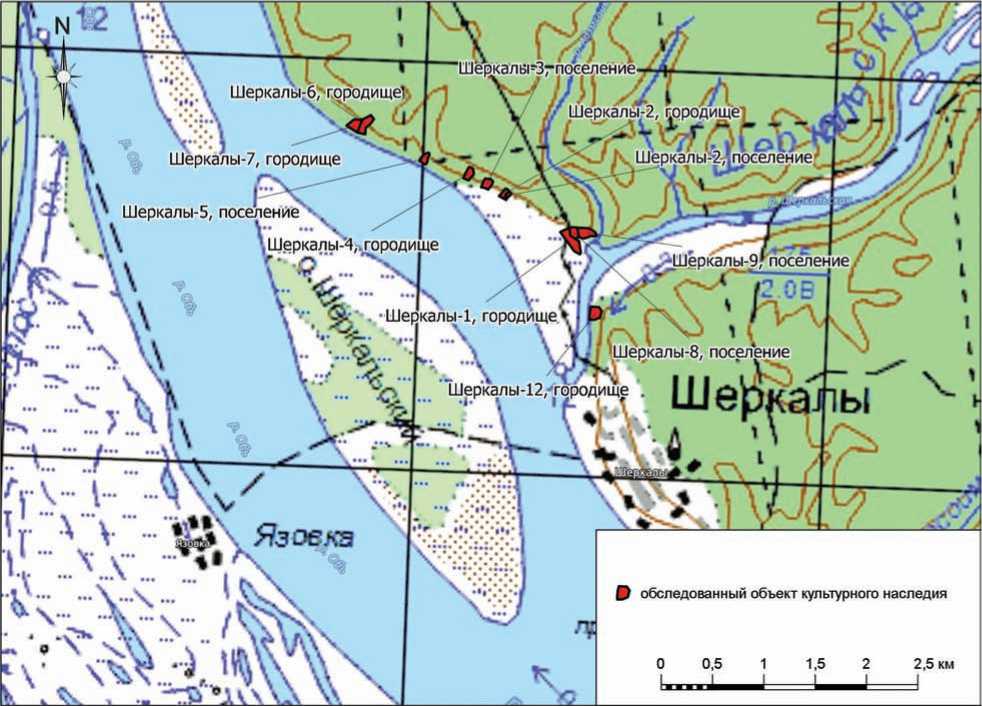

На первом этапе проведен поиск, обзор и анализ архивных и опубликованных источников, а также картографических материалов (включая космоснимки) о местонахождении, обнаружении, первичном осмотре и исследовании городищ Шеркалы-1, -2, -4, -6, -7, -12, поселений Шеркалы-2, -3, -5, -8, -9, могильника Шеркальского (рис. 2).

На втором этапе осуществлены:

– поиск объектов на местности в соответствии с привязками, отраженными в письменных источниках;

– выявление визуально определимых археологи-зированных сооружений и их корреляция с объектами, отраженными на ранее снятых планах;

– закладка стратиграфических разрезов с целью выявления границы распространения и характеристик культурного слоя;

Рис. 2. Карта-схема расположения обследованных объектов культурного наследия.

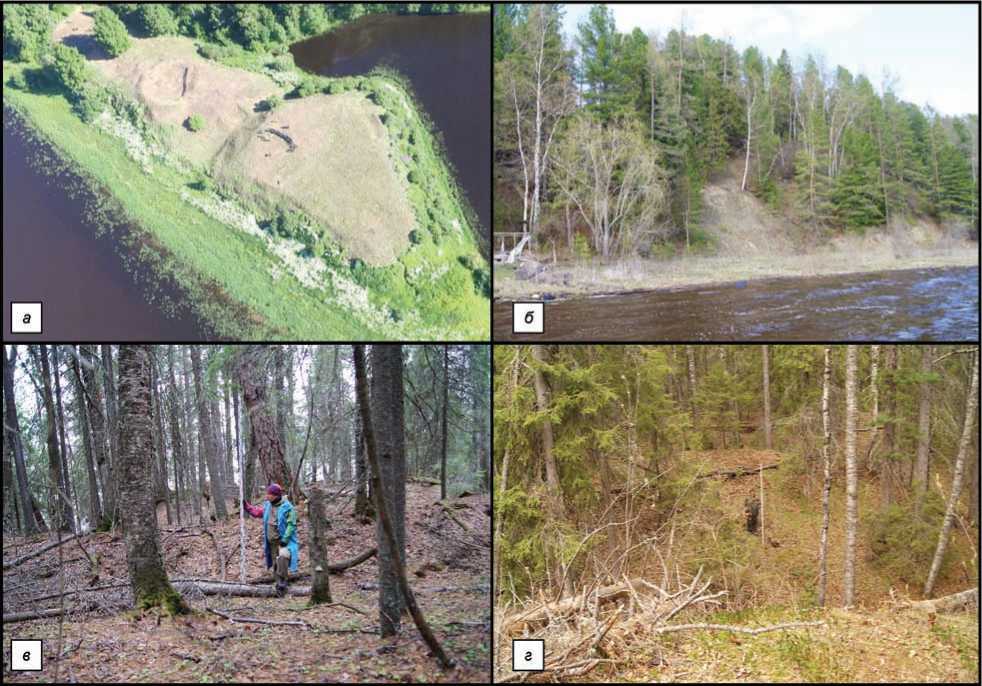

Рис. 3. Памятники археологии Шеркальского микрорайона.

а – городище Шеркалы-1 (вид сверху); б – поселение Шеркалы-5 (вид с запада); в – городище Шеркалы-2 (вид на систему фортификации с северо-востока); г – городище Шеркалы-6 (общий вид на рвы и вал между площадками № 1 и 2 с юга).

– поиск обнажений (повреждений) культурного слоя, определение степени влияния разрушений на состояние объектов, сбор подъемного материала;

– фотографическая фиксация современного состояния объектов археологического наследия, их частей, остатков сооружений и стратиграфии разрезов (рис. 3);

– установка временных опорных точек, их координирование;

– тахеометрическая съемка территории объектов археологического наследия и прилегающей местности.

Определение границ объектов археологического наследия проводилось в соответствии с Методикой определения границы территории объекта археологического наследия, рекомендованной к применению письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 (№ 12-01-39/05-АБ). Методы, использовавшиеся при определении границ, были выбраны с учетом географических и ландшафтных особенностей территории расположения объектов археологического наследия, а также их типологической специфики.

Третий этап состоял из обработки полученных материалов, их анализа и подготовки отчетной документации.

Это позволило идентифицировать на месте памятники, выявленные во второй половине ХХ в., включая их археологизированные сооружения (см. таблицу ); определить факторы, угрожающие их техническому состоянию; в ряде случаев оценить мощность культурного слоя и установить границы объектов археологического наследия.

В результате проведенных работ получены новые данные о хронологии обследуемых памятников, которые вписываются в круг известных культурно-хронологических типов региона и находят аналогии в материалах Нижнего и Среднего Приобья. На всех памятниках выполнена тахеометрическая съемка, составлены топографические планы. На трех памятниках (поселения Шерка-лы-8, -9, могильник Шеркальский) произведены сборы археологических предметов (подъемного материала).

По внешним признакам, с учетом аналогий, а также исходя из характера подъемного материала

Характеристика памятников Шеркальского микрорайона

|

Памятник |

Исследователи |

Выраженные в рельефе объекты |

Находки |

|

Городище Шеркалы-1 |

Миллер, 1740; Шорикова, 1965; Морозов, 1978, 1979, 1981, 1983, 1994; Кокшаров, 2001; Ермоленко, 2002 |

2 впадины (разм. от 2,5 до 6,7 м), вал (длина до 31 м, высота до 0,5 м), раскопы 1978, 1979, 1981, 1983 гг. |

Более 2500 изделий из железа, бронзы, глины, камня, рога, кости, дерева, бересты и стекла (1965, 1978, 1979, 1981, 1983) |

|

Городище Шеркалы-2 |

Курлаев, 1979; Кокшаров, 2001 |

2 впадины (разм. от 2,7 до 6,9 м), ров–вал–ров– вал–ров (длина до 26 м, высота 1 до м) |

Железный наконечник, фр. неорна-мент. керамики (2001) |

|

Поселение Шеркалы-2 |

Курлаев, 1979 |

2 впадины |

– |

|

Поселение Шеркалы-3 |

Курлаев, 1979; Кокшаров, 2001 |

6 впадин (разм. от 5,5 до 8,9 м) |

Железный наконечник, фр. орнамент. керамики (2001) |

|

Городище Шеркалы-4 |

Курлаев, 1979; Кокшаров, 2001 |

9 впадин (разм. от 5,0 до 12,7 м), вал–ров (длина до 37 м, высота до 0,7 м) |

Фр. неорнамент. и орнамент. керамики, в т.ч. кульминского типа, шлак (1979, 2001) |

|

Поселение Шеркалы-5 |

Курлаев, 1979; Кокшаров, 2001 |

6 впадин (разм. от 1,8 до 9,8 м) |

Фр. неорнамент. и орнамент. керамики (1979, 2001); фр. железных изделий (2001) |

|

Городище Шеркалы-6 |

Курлаев, 1979; Кокшаров, 2001 |

17 впадин и 3 площадки (разм. от 1,5 до 8,3 м); ров–вал–ров (длина до 30 м, высота до 2 м), вал–ров–вал (длина до 16 м, высота до 0,4 м) |

Медная обрезь (1979); фр. железных орудий, фр. орнамент. керамики (2001) |

|

Городище Шеркалы-7 |

Курлаев, 1979; Кокшаров, 2001 |

вал–ров дугообразной формы (длина до 50 м, высота до 1 м) |

Фр. орнамент. керамики, в т.ч. кинтусовского типа (1979, 2001); железное кольцо (2001) |

|

Поселение Шеркалы-8 |

Курлаев, 1979 |

6 впадин и 1 площадка (разм. от 2,3 до 6,5 м) |

Железный нож, фр. орнамент. керамики (1979); железное кресало (2018) |

|

Поселение Шеркалы-9 |

Курлаев, 1979; Васильев, 1980 |

Раскопы 1980, 1981, 1994 гг. |

Каменные изделия, целый керамический сосуд, фр. керамики, в т.ч. саровского типа (датирована эпохой бронзы, раннего железного века) (1981); фр. бронзовых нашивки и зеркала (2018) |

|

Могильник Шеркаль-ский |

Васильев, 1980; Чиндина, 1981 |

||

|

Городище Шеркалы-12 |

Курлаев, 1979 |

18 впадин (разм. от 2,6 до 11,9 м), вал–ров (длина до 50 м, высота до 1 м) |

Фр. неорнамент. и орнамент. керамики, шлак (1979) |

объекты археологического наследия Шеркалы-2–5, -12 могут быть датированы Средневековьем (IV–XVI вв.), Шеркалы-1, -6–8 – ранним железным веком, Средневековьем; Шеркалы-9 и могильник Шеркальский – бронзовым веком, ранним железным веком, Средневековьем.

Состояние объектов археологического наследия Шеркалы-5, -7, -8, -12 оценивается как удовлетворительное, Шеркалы-1–4, -6, -9 и Шеркальско-го могильника – как неудовлетворительное. Большинству памятников угрожают осыпи склонов, размывание высокими подъемами уровня р. Оби, деятельность «черных копателей». Для минимизации воздействия указанных негативных факторов необходима разработка комплекса мероприятий по сохранению данных объектов археологического наследия.

Работа выполнена в рамках проекта НИР № 03292019-0007.

Список литературы Результаты обследования археологических памятников в Нижнем Приобье

- Васильев Е.А. Исследования в Нижнем Приобье // Археологические открытия 1981 года. – М., 1983. – С. 189–190.

- Ермоленко А.В. Отчет о разведках в Октябрьском районе ХМАО в 2002 году. – Екатеринбург, 2003 // Архив АУ ЦОКН. Инв. № 4297. Д. 67.

- Кокшаров С.Ф. Кодское княжество // Большая российская энциклопедия. – URL: https://bigenc.ru/domestic_history/text/2078306 (дата обращения: 19.08.2019).

- Кокшаров С.Ф. Отчет о научно-исследовательской работе «Археологические исследования на территории Советского и Октябрьского районов ХМАО Тюменской области, проведенные в 2001 году». – Екатеринбург, 2002 // Архив АУ ЦОКН. Инв. № 3849, д. 31.

- Курлаев Е.А. Отчет о разведке по правому берегу реки Обь в районе поселка Шеркалы в 1979 году. – Свердловск, 1980 // Архив АУ ЦОКН. Инв. № 1221, д. 75.

- Морозов В.М. Средневековые памятники Нижнего Приобья // Археологические открытия 1983 года. – М., 1985. – С. 231–232.

- Морозов В.М. Средневековые поселения и постройки Сургутского и Нижнего Приобья // Проблемы урало-сибирской археологии. – Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1986. – С. 99–107.

- Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. – Новосибирск: Сиб. хронограф, 1996. – 312 с.

- Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего Приобья // МИА. – М.: АН СССР, 1953. – № 35. – С. 242–357.

- Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1984. – 256 с.

- Шорикова Л.Г. Отчет о разведке в Ханты-Мансийском национальном округе. – Свердловск, 1965 // Архив археологического музея УрФУ. Ф. II. Д. 36.