Результаты остеосинтеза оскольчатых переломов длинных трубчатых костей

Автор: Панов Алексей Александрович, Копысова Валентина Афанасьевна, Каплун Виктор Аркадьевич, Петрушин Евгений Григорьевич, Цай Дмитрий Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучить эффективность погружного и внеочагового остеосинтеза в комбинации с дополнительной фиксацией костных фрагментов стягивающими скобами с термомеханической памятью формы. Материал и методы. Проанализированы результаты остеосинтеза у 133 пострадавших с оскольчатыми переломами диафизов длинных трубчатых костей. У 19 (14,3 %) пациентов выполнен малоинвазивный интрамедуллярный остеосинтез блокирующим стержнем и у 45 (33,8 %) больных выполнена дополнительная фиксация костных фрагментов стягивающими скобами. У 39 (29,3 %) больных для остеосинтеза применяли накостные пластины, в том числе в 10 случаях в комбинации со стягивающими скобами. При переломах проксимальной и дистальной трети диафизов у 30 (22,6 %) пациентов использован внеочаговый остеосинтез и у 19 из них - в комбинации со стягивающими скобами с термомеханической памятью. Результаты. При сравнительном анализе результатов закрытого интрамедуллярного остеосинтеза блокируемыми стержнями, накостной фиксации пластинами и результатов интрамедуллярного остеосинтеза и накостной фиксации в комбинации со стягивающими термомеханическими скобами у пациентов с оскольчатыми переломами плечевой кости получены статистически значимые различия (χ2=3,881; р=0,049). Дополнительная стабилизация костных фрагментов стягивающими скобами при интрамедуллярном остеосинтезе позволила улучшить результаты лечения у пациентов с переломами бедренной кости (χ2=4,756; р=0,029, статистически значимый результат). Эффективность внеочагового остеосинтеза большеберцовой кости повышается при использовании аппаратов внешней фиксации в комбинации с накостными стягивающими скобами с эффектом памяти формы (χ2=6,058; р=0,014, статистически значимый результат). Заключение. Адаптация костных фрагментов и их фиксация в анатомически правильном положении скобами с эффектом памяти формы в комбинации с интрамедуллярными стержнями, накостными пластинами и аппаратами внешней фиксации у больных с оскольчатыми переломами диафизов длинных трубчатых костей позволяет сократить сроки реабилитации, получить хорошие функциональные результаты лечения в 90,5 % случаев.

Оскольчатые переломы, остеосинтез, пластина, интрамедуллярный остеосинтез, внеочаговый остеосинтез, скоба с памятью формы, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/142121855

IDR: 142121855 | УДК: 616.71-001.5-023.67-089.227.84:616-089.168 | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-4-10-16

Текст научной статьи Результаты остеосинтеза оскольчатых переломов длинных трубчатых костей

Основными причинами осложнений погружного остеосинтеза у пострадавших с оскольчатыми (тип В) и сложными (тип С) переломами длинных трубчатых костей являются замедленное сращение, вторичное смещение костных отломков, снижение прочности контакта резьбы винтов с костью с последующей миграцией и переломом конструкций [2, 6, 7, 13, 15]. В равной мере осложнения наблюдаются как после закрытого остеосинтеза с применением малоинвазивных технологий, так и после открытой репозиции и фиксации поврежденных костей интрамедуллярными стержнями или накостными пластинами

(23,0-36,87 %) [8, 9, 16, 18]. Процессы регенерации существенно замедляются при наличии большой гематомы в области перелома, отсутствии анатомически точного положения костных фрагментов. При формировании периостальной и параоссальной костной мозоли длительное время сохраняется малоустойчивость костных отломков к воздействию нагрузок, стабилизирующие свойства фиксирующих конструкций при этом снижаются. Некоторые авторы рекомендуют после остеосинтеза в течение 6-8 недель исключать нагрузки на поврежденную конечность. В зарубежных публикациях имеется тенденция к исполь-

Ш Панов А.А., Копысова В.А., Каплун В.А., Петрушин Е.Г., Цай Д.А. Результаты остеосинтеза оскольчатых переломов длинных трубчатых костей // Гений ортопедии. 2015. № 4. С. 10-16.

зованию комбинированного остеосинтеза, включающего репозицию костных фрагментов, пластику с использованием трансплантатов, остеопластического материала и фиксацию проволочным серкляжем, кольцевидными устройствами дополнительно к интрамедуллярному, на- костному, внеочаговому остеосинтезу [11, 12, 14, 19].

Преждевременное удаление проблемных спиц (стержней) у 15,0-29,2 % пациентов снижает стабилизирующие свойства аппарата внешней фиксации, провоцирует вторичное смещение костных фрагментов [4, 10, 17].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проанализированы результаты остеосинтеза у 133 пострадавших с оскольчатыми переломами диафизов длинных трубчатых костей, лечившихся в период 20092014 годы. Пациентов наблюдали с момента госпитализации до восстановления трудоспособности или определения группы инвалидности. Объем исследования, подготовка пострадавших к операции осуществлялись в соответствии со стандартом (приказ МЗ РФ №1384н).

Хирургическое вмешательство предпринималось через 3-15 часов с момента поступления больного в приемное отделение травматологического стационара после установки диагноза, компенсации общего состояния пациентов.

Закрытая репозиция, интрамедуллярная фиксация поврежденной трубчатой кости блокируемым стержнем с применением малоинвазивной технологии установки выполнены у 19 (14,3 %) из 133 больных с диафизарными переломами типа В2, В3. У 45 (33,8 %) пациентов с повреждениями диафизов длинных трубчатых костей типа В1 и С применяли открытую репозицию с фиксацией костных фрагментов скобами с термомеханической памятью формы и интрамедуллярный остеосинтез блокирующими стержнями.

Открытая репозиция с фиксацией костных фрагментов стягивающим винтом (винтами), накостный остеосинтез пластинами использованы в лечении 29 (21,8 %) больных со спиральными переломами типа В1, и в 10 (7,5 %) случаях накостную пластину и костные фрагменты фиксировали кольцевидными скобами с термомеханической памятью формы.

У 11 (8,3 %) пострадавших с оскольчатыми переломами нижней трети диафиза бедренной кости (n=4) и при оскольчатых повреждениях костей голени (n=7) был выполнен внеочаговый остеосинтез с использованием в 3 случаях стержневых аппаратов и у 1 пациента – аппарата Г.А. Илизарова.

Внеочаговый остеосинтез в комбинации с накостной фиксацией костных фрагментов конструкциями из никелида титана предпринят у 19 (14,3 %) больных, в т. ч. у пациента с открытым переломом большеберцовой кости типа В2 в комбинации с пористым имплантатом (табл. 1). У этого пострадавшего после первичной хирургической обработки, удаления мелких костных фрагментов, загрязненных угольной пылью, был наложен стержневой аппарат, рана дренирована, ее края сближены. Через 4,5 недели костный дефект восполнен армированным стержнем из пористого никелида титана. Фиксация поврежденной конечности до сращения костных отломков продолжена в стержневом аппарате (табл. 1).

С целью своевременной диагностики и профилактики развития отека, жировой эмболии, тромбоэмболии, гнойно-воспалительных осложнений после операции назначали комплекс стандартных лечебно-диагностических мероприятий, адаптированных к индивидуальным особенностям состояния пострадавших, характеру повреждения и хирургического вмешательства.

После погружного остеосинтеза во внешней иммобилизации поврежденной конечности необходимости не было, однако пациентам рекомендовали ограничить движения в суставах до 5-7º в течение 2-3 недель и в течение 6-8 недель исключить осевые нагрузки. Основанием для увеличения или ограничения нагрузок на поврежденную конечность являлись результаты рентгенологического контроля положения костных отломков и динамики репаративного процесса.

Срок пребывания больных в стационаре после операции остеосинтеза с применением малоинвазивных технологий и внеочагового остеосинтеза 14-20 суток, после открытой репозиции и остеосинтеза (в т.ч. комбинированного) – 16-23 суток.

Полученные результаты подвергнуты статистическому анализу с применением непараметрического критерия χ 2 с поправкой на непрерывность Йеитса. Статистический анализ данных осуществлялся с помощью русифицированного пакета программы Primer Biostatistics version 4.04 by Stanton A. Glantz (статистический пакет «Биостатистика», версия 4.03).

Таблица 1

Локализация переломов и способы остеосинтеза (133 пациента)

|

Способ остеосинтеза |

Локализация переломов |

|||||||

|

плечевая кость |

кости предплечья |

бедренная кость |

кости голени |

|||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Без фиксаторов из никелида титана: |

||||||||

|

интрамедуллярный |

5 |

18,5 |

2 |

13,3 |

9 |

17,3 |

3 |

7,7 |

|

накостный |

3 |

11,1 |

5 |

33,4 |

12 |

23,1 |

9 |

23,1 |

|

внеочаговый |

– |

– |

– |

– |

4 |

7,7 |

7 |

17,9 |

|

В комбинации с фиксаторами из никелида титана: |

||||||||

|

интрамедуллярный |

19 |

70,4 |

8 |

53,3 |

14 |

26,9 |

4 |

10,5 |

|

накостный |

– |

– |

– |

– |

8 |

15,4 |

2 |

5,1 |

|

внеочаговый |

– |

– |

– |

– |

5 |

9,6 |

14 |

35,9 |

|

Итого: 133 |

27 |

20,3 |

15 |

11,3 |

52 |

39,1 |

39 |

29,9 |

РЕЗУЛЬТАТЫ

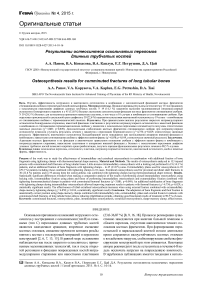

В послеоперационном периоде гнойных осложнений не было, в т.ч. у пациента с открытым переломом костей голени (больной Д., 28 лет). С целью профилактики воспаления (прежде всего, анаэробной инфекции) и ускорения заживления раны с дефектом мягких тканей 2,0 х 3,0 см больной получил 5 сеансов оксигенотерапии с использованием барокамеры «Ока». Через 4,5 недели в процессе установки пористого имплантата рубцовые ткани были иссечены, края костных отломков экономно освежены, имплантат размещен в интрамедуллярном канале большеберцовой кости через трепанационный паз и укрыт костью по способу Хухутова. Мягкие ткани ушиты без натяжения с послабляющими кожно-фасциальными разрезами по сторонам раны. Швы сняты через 14 суток, заживление первичным натяжением (рис. 1).

Незначительное расхождение краев послеоперационной раны наблюдалось после накостного остеосинтеза пластиной лишь у 2 больных с переломом нижней трети диафиза локтевой кости, заживление вторичным натяжением через 21 сутки после операции.

Оценку качества остеосинтеза проводили с применением критериев Karlstrom G. [10].

Неудовлетворительные результаты интрамедуллярного остеосинтеза у 2 (40,0 %) из 5 больных с переломами диафиза плечевой кости были обусловлены в одном случае развитием нейропатии лучевого нерва через 7 недель после операции, и у одного пациента через 6 месяцев отсутствовали признаки консолидации костных отломков.

Сращение костных отломков за счет формирования эндостально-периостальной костной мозоли, восстановление функции поврежденной конечности у 2 (40,0 %) пациентов достигнуты через 5,5-6 месяцев. У одного больного костные отломки через 7 месяцев консолидированы в положении углового сгибания 10º и смещения промежуточного костного фрагмента (результат остеосинтеза признан удовлетворительным).

После накостного остеосинтеза пластиной у 2 (66,7 %) пациентов сращение костных отломков в анатомически правильном положении, восстановление функции руки достигнуты в сроки 5,5-6 месяцев. У 1 (33,3 %) пострадавшего через 7 месяцев наблюдалась миграция винтов, фиксирующих пластину, смещение костных отломков (табл. 2).

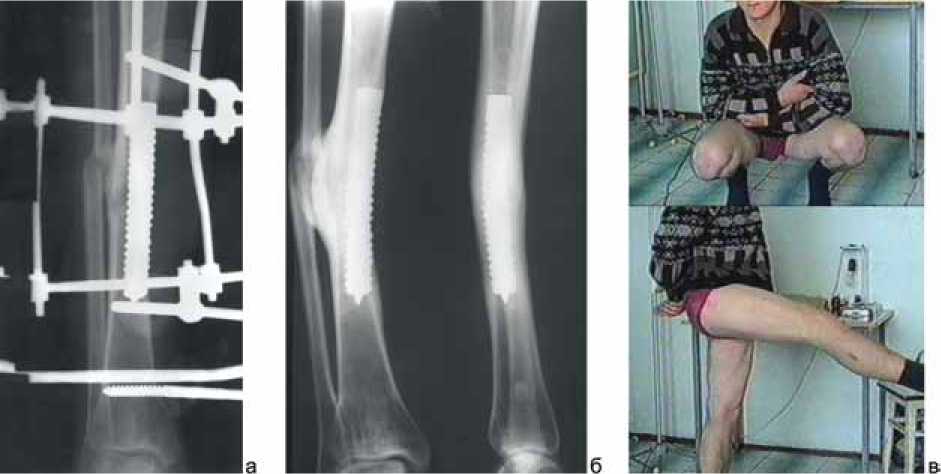

Консолидация костных отломков и восстановление функции руки после интрамедуллярного остеосинтеза в комбинации с конструкциями с памятью формы достигнуты у 17 (89,5 %) пациентов (рис. 2). В 2 (10,5 %) случаях костные фрагменты срослись через 8 месяцев, конструкции удалены в связи с переломом блокирующих винтов.

У 10 (66,7 %) из 15 пациентов с оскольчатыми и бифокальными (n=2) переломами костей предплечья достигнуто сращение костных отломков в анатомически правильном положении через 4,5-5 месяцев. Диапазон супинации-пронации, сгибания-разгибания соответствует неповрежденной конечности. В 3 (20,3 %) случаях остеосинтез несостоятелен (перелом конструкций, разобщение костных отломков). У 2 (13,3 %) больных костные отломки срослись через 4,5 месяца. У больного с переломом диафиза локтевой кости головки мигрировавших винтов пальпировались под кожей, конструкция была удалена. После интрамедуллярного остеосинтеза стержнем Богданова в комбинации со скобами с эффектом памяти формы в результате раздражения подкожной локтевой сумки выступающим концом стержня развился бурсит, что потребовало удаления стержня и проведения противовоспалительного лечения в условиях стационара. Результаты остеосинтеза признаны удовлетворительными (табл. 2).

Неудовлетворительные результаты интрамедуллярного (n=4) и накостного остеосинтеза (n=7) у пострадавших с оскольчатыми переломами бедренной кости обусловлены вторичным смещением костных отломков, переломом и миграцией конструкций, отсутствием сращения костных фрагментов, а после внеочагового остеосинтеза стержневым аппаратом – остеомиелитом (табл. 2).

Рис. 1. Рентгенограммы правой голени больного Д., 28 лет: а – через 4 недели после замещения костного дефекта пористым армированным имплантатом, фиксация поврежденной конечности с использованием стержневого аппарата, б – через 18 месяцев после лечения; в – функциональный результат остеосинтеза

Таблица 2

Результаты остеосинтеза 133 пациентов с оскольчатыми переломами длинных трубчатых костей

|

Способ остеосинтеза |

Результаты лечения |

|||||||

|

хорошо |

удовл. |

неудовл. |

Всего |

|||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Плечевая кость: |

||||||||

|

интрамедуллярный |

2 |

40,0 |

1 |

20,0 |

2 |

40,0 |

5 |

100,0 |

|

накостный |

2 |

66,7 |

– |

– |

1 |

33,3 |

3 |

100,0 |

|

комбинированный интрамедуллярный |

17 |

89,5 |

2 |

10,5 |

– |

– |

19 |

100,0 |

|

Кости предплечья: |

||||||||

|

интрамедуллярный |

– |

– |

– |

– |

2 |

100,0 |

2 |

100,0 |

|

накостный |

3 |

60 |

1 |

20,0 |

1 |

20,0 |

5 |

100,0 |

|

комбинированный интрамедуллярный |

7 |

87,5 |

1 |

12,5 |

– |

– |

8 |

100,0 |

|

Бедренная кость: |

||||||||

|

интрамедуллярный |

4 |

44,4 |

1 |

11,1 |

4 |

44,4 |

9 |

100,0 |

|

накостный |

4 |

41,7 |

1 |

8,3 |

7 |

50,0 |

12 |

100,0 |

|

внеочаговый |

2 |

50,0 |

1 |

25,0 |

1 |

25,0 |

4 |

100,0 |

|

комбинированный интрамедуллярный |

12 |

85,7 |

2 |

14,3 |

– |

– |

14 |

100,0 |

|

комбинированный накостный |

7 |

87,5 |

1 |

12,5 |

– |

– |

8 |

100,0 |

|

комбинированный внеочаговый |

4 |

80,0 |

1 |

20,0 |

– |

– |

5 |

100,0 |

|

Большеберцовая кость: |

||||||||

|

интрамедуллярный |

1 |

33,3 |

– |

– |

2 |

66,7 |

3 |

100,0 |

|

накостный |

6 |

66,7 |

1 |

11,1 |

2 |

22,2 |

9 |

100,0 |

|

внеочаговый |

3 |

42,9 |

– |

– |

4 |

57,1 |

7 |

100,0 |

|

комбинированный интрамедуллярный |

3 |

75,0 |

1 |

25,0 |

– |

– |

4 |

100,0 |

|

комбинированный накостный |

1 |

50,0 |

1 |

50,0 |

– |

– |

2 |

100,0 |

|

комбинированный внеочаговый |

13 |

92,9 |

1 |

7,1 |

– |

– |

14 |

100,0 |

|

Итого |

91 |

68,4 |

16 |

12,0 |

26 |

19,6 |

133 |

100,0 |

Рис. 2. Рентгенограммы правого плеча пациента Д., 35 лет, с оскольчатым спиральным переломом (тип B2): а – до лечения; б – через 7 месяцев после остеосинтеза блокируемым стержнем и кольцевидными скобами

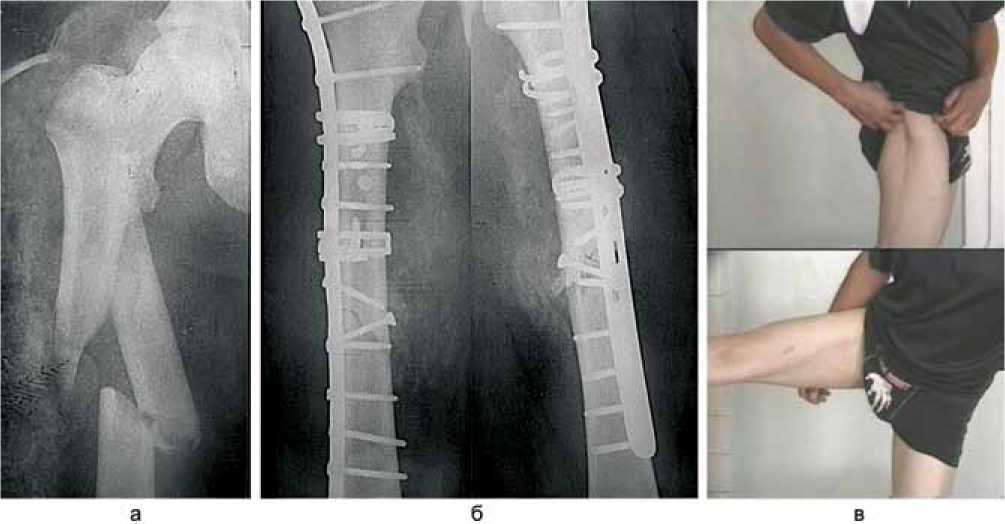

У двух пациентов с оскольчатыми переломами нижней трети диафиза бедренной кости после накостного остеосинтеза и у двух пациентов после внеочагового остеосинтеза в сроки 9-11 месяцев достигнуто сращение костных отломков за счет эндостально-периостальной мозоли, сгибание в коленном суставе 90º, разгибание 150º, результат признан удовлетворительным (см. табл. 2). Через 5,5 месяцев после интрамедуллярного остеосинтеза в связи с переломом дистальных блокирующих винтов у трех больных с оскольчатыми бифокальными переломами диафиза бедренной кости в течение 3 месяцев продолжалась внешняя иммобилизация ортезом, осевые нагрузки были исключены. Консолидация костных отломков достигнута через 10 месяцев. Через 11,5 месяцев функция конечности восстановлена полностью, пациенты признаны трудоспособными (см. табл. 2). У 33 (63,5 %) пострадавших с оскольчатыми переломами бедренной кости сращение костных отломков, восстановление функции поврежденной конечности достигнуты в сроки 7,5-11,5 месяцев (рис. 3).

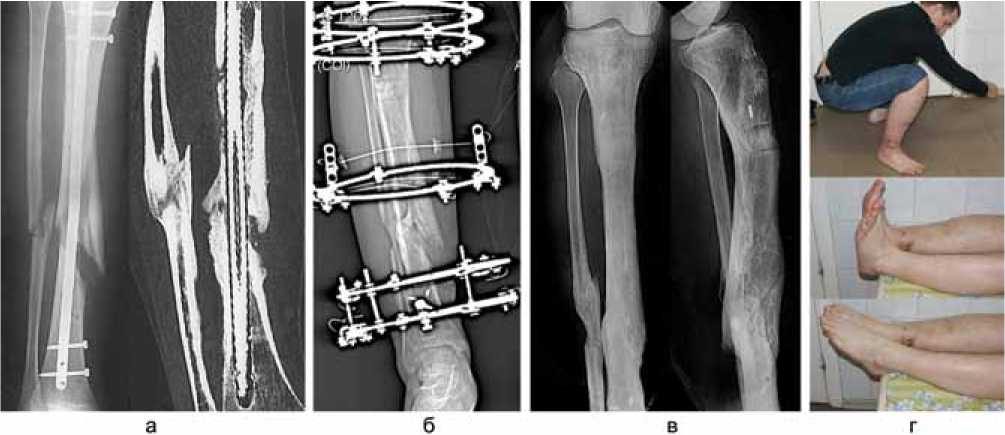

У 27 (69,2 %) из 39 пациентов с оскольчатыми переломами диафиза костей голени в сроки 6-8 месяцев достигнуто сращение костных отломков без осевых смещений, и через 10-11,5 месяцев функциональные возможности поврежденной конечности соответствовали смежной конечности. В 8 (20,5 %) случаях результаты остеосинтеза признаны неудовлетворительными. После интрамедуллярного (n=2) и накостного (n=2) остеосинтеза выявлено вторичное смещение костных отломков, признаки нарушения репаративной регенерации в области перелома (рис. 4).

Результаты внеочагового остеосинтеза признаны неудовлетворительными в связи с развитием остеомиелита (n=1), дестабилизацией и вторичным смещением костных отломков после вынужденного удаления 2-3 спиц (1-2 стержней) у трех пациентов (см. табл. 2)

Интрамедуллярная фиксация блокируемым стержнем в комбинации с накостными кольцевидными устройствами у пациентки с оскольчатым переломом нижней трети диафиза большеберцовой кости не обеспечила достаточной стабилизации костных фрагментов. Через 6 месяцев костные отломки консолидированы за счет формирования эндостально-периостальной мозоли, дистальные блокирующие винты были сломаны. Через 7 месяцев конструкции извлечены. Общий срок нетрудоспособности составил 8 месяцев. Результаты остеосинтеза оценены как удовлетворительные. У одного пациента (больной К., 42 года) с переломом типа В1 большеберцовой кости костные отломки через 8,5 месяцев консолидированы в положении угловой деформации 12º (угол открыт кнутри). Для профилактики формирования вальгусного отклонения стопы больному рекомендовано пользоваться ортопедическими стельками. Результат лечения признан удовлетворительным.

Рис. 3. Рентгенограммы правого бедра больного И., 28 лет, с оскольчатым билокальным переломом бедренной кости: а – до операции; б – через 6 месяцев после операции. Накостная пластина и костные отломки фиксированы двумя кольцевидными скобами. Между дистальным и промежуточным костными отломками прослеживается щель. На протяжении повреждения выраженная периостально-параоссальная костная мозоль; в – функциональный результат лечения

Рис. 4. Пациент К., 42 года: а – рентгенограмма и компьютерная томограмма правой голени через 5 месяцев после закрытого интрамедуллярного остеосинтеза, смещение костных фрагментов по ширине и по длине с укорочением 4,0 см; б – рентгенограмма правой голени, восстановление длины большеберцовой кости с устранением смещений с использованием аппарата Г.А. Илизарова; в – рентгенограммы правой голени в двух проекциях, костный регенерат в области остеотомии сформирован, костные отломки консолидированы; г – функциональный результат через 12 месяцев после внеочагового остеосинтеза

Применение накостных пластин в комбинации с кольцевидными скобами у больных с оскольчатыми переломами костей голени наименее эффективно. Через 5 месяцев после остеосинтеза у одного из двух пациентов наблюдалась миграция винтов без разобщения костных фрагментов. Было рекомендовано ограничить осевые нагрузки. Через 7 месяцев (после консолидации костных отломков) конструкции были удалены. Срок нетрудоспособности составил 9 месяцев (см. табл. 2). У пациента с открытым переломом диафиза большеберцовой кости костные отломки консолидированы через 8 месяцев за счет периостально-эндостальной костной мозоли. Результат лечения оценен как удовлетворительный (см. табл. 2).

После закрытой репозиции по принципу «разумной достаточности» [13] и остеосинтеза блокируемым стержнем с использованием малоинвазивных технологий, а также после остеосинтеза у больных с оскольчатыми переломами нижней трети диафиза бедренной и большеберцовой кости и при сложных билокальных повреждениях формировалась объемная периостально-параос-сальная костная мозоль. Увеличение нагрузки через 3-5 месяцев после остеосинтеза приводило к дестабилизации системы «кость-фиксирующая конструкция». Вторичные смещения костных отломков, несращение, переломы конструкций наблюдались у 21 (15,8 %) пострадавших.

При сравнительном анализе результатов закрытого интрамедуллярного остеосинтеза блокируемыми стерж- нями, накостной фиксации пластинами и результатов интрамедуллярного, накостного остеосинтеза в комбинации со стягивающими скобами с термомеханической памятью у пациентов с оскольчатыми переломами плечевой кости различия статистически значимы (χ2=3,881; р=0,049).

При сравнительном анализе результатов закрытого интрамедуллярного остеосинтеза и интрамедуллярного остеосинтеза с дополнительной фиксацией костных фрагментов стягивающими скобами у пострадавших с оскольчатыми переломами бедренной кости (χ2=4,756; р=0,029) получен статистически значимый результат.

При сравнении результатов лечения пациентов с оскольчатыми переломами костей голени с применением внеочагового остеосинтеза и результатов лечения внеочаговым остеосинтезом в комбинации с накостной фиксацией костных отломков скобами с эффектом памяти формы ( χ 2=6,058; р=0,014) получен статистически значимый результат (см. табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ

По мнению некоторых авторов, у больных с оскольчатыми и сложными переломами длинных трубчатых костей эффективность погружного остеосинтеза с применением малоинвазивных технологий практически не отличается от результатов открытой репозиции и остеосинтеза, неудовлетворительные результаты достигают 18,0-34,3 % [4, 5, 17]. Стабилизирующие возможности погружных фиксирующих конструкций при ранних нагрузках на поврежденную конечность далеко не во всех случаях обеспечивают сохранность положения костных отломков, достигнутого в процессе репозиции [1, 3, 7]. При наличии избыточной гематомы, диастаза между костными фрагментами первоначально периостально-параоссальная костная мозоль малоустойчива к циклическим деформациям. Возникающая по разным причинам дестабилизация костных отломков провоцирует вторичное смещение костных отломков, избыточные нагрузки на элементы фиксирующих конструкций.

В наших наблюдениях у 21 (15,8 %) пациента с не-сращениями, переломом конструкций, согласно данным спиральной компьютерной томографии поврежденных костей, имели место асептическая перестройка кост- ной ткани вокруг интрамедуллярных стержней, стягивающих винтов и винтов, фиксирующих накостную пластину. Периостальная слоистая реакция на всем протяжении повреждения, избыточный параоссальный регенерат, признаки периостита, что является свидетельством нарушения процессов регенерации. В 14 (10,5 %) случаях у пациентов с оскольчатыми переломами нижней трети диафиза бедренной и большеберцовой костей и при повреждениях типа С своевременное ограничение нагрузок на поврежденную конечность позволило достичь консолидации костных отломков. Неудовлетворительные результаты внеочагового остеосинтеза у 5 (3,7 %) больных и удовлетворительные у 2 (1,5 %) пациентов обусловлены осложнениями воспалительного характера. Дополнительная фиксация костных отломков, установленных в анатомически правильном положении, стягивающими скобами с термомеханической памятью формы предотвращает их вторичное смещение [11]. Консолидация переломов достигнута у 67 (90,5 %) из 74 больных. Хорошие результаты погружного и вне-очагового остеосинтеза у 59 пациентов достигнуты в 27 (45,8 %) случаях.

ВЫВОДЫ

-

1. Отсутствие точной адаптации и прочной фиксации костных фрагментов у пациентов с переломами нижней трети бедренной и большеберцовой костей в 15,8 % случаев приводит к нарушению регенеративных процессов, миграции, перелому блокирующих и стяги-

- вающих винтов, накостных пластин, несращениям.

-

2. Дополнительная стабилизация системы «кость-фиксирующая конструкция» в 90,5 % случаев обеспечивает консолидацию костных отломков и восстановление функции поврежденной конечности.

Список литературы Результаты остеосинтеза оскольчатых переломов длинных трубчатых костей

- Дыдыкин А.В. Минимально инвазивный остеосинтез при лечении пострадавших с переломами длинных костей конечностей и нестабильными повреждениями таза: автореф. дис.. д-ра. мед. наук. М.; 2007. 33 с.

- Профилактика и лечение осложнений закрытого блокируемого остеосинтеза переломов длинных костей у пострадавших с политравмой/П.А. Иванов, В.А. Соколов, Е.И. Бялик, Ю.А. Воронцов, А.М. Файн//Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2008. № 2. С. 29-32.

- Минасов Т.Б., Ханин М.Ю., Минасов И.Б. Диафизарные переломы большеберцовой кости: блокированный или расширяющийся гвоздь?//Гений ортопедии. 2009. № 4. С. 110-113.

- Оганесян О.В., Анисимов Е.С. Ошибки и осложнения при лечении диафизарных переломов костей голени аппаратом наружной чрескостной репозиции и фиксации костных отломков «Репофикс»//Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2010. № 1. С. 70-74.

- Стабилизирующие возможности современных погружных металлоконструкций для остеосинтеза метадиафизарных и диафизарных переломов бедренной кости (экспериментальное исследование)/Г.Р. Реквава, Н.С. Гаврюшенко, А.Ф. Лазарев, К.А. Кузьменков//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2011. № 2. С. 11-19.

- Солод Э.И. Принципы и особенности малоинвазивного остеосинтеза переломов (клинико-экспериментальное исследование): автореф. дис.. д-ра. мед. наук. М., 2010. 52 с.

- Aslan A., Uysal E., Ozmeriç A. A staged surgical treatment outcome of type 3 open tibial fractures//ISRN Orthop. 2014. 721041. Doi: DOI: 10.1155/2014/721041

- Fraser R.D., Hunter G.A., Waddell J.P. Ipsilateral fracture of the femur and tibia//J. Bone Joint Surg. Br. 1978. Vol. 60-B, No 4. P. 510-515.

- Hegazy A.M. Surgical management of ipsilateral fracture of the femur and tibia in adults (the floating knee): postoperative clinical, radiological, and functional outcomes//Clin. Orthop. Surg. 2011. Vol. 3, No 2. P. 133-139.

- Karlström G., Olerud S. Ipsilateral fracture of the femur and tibia//J. Bone Joint Surg. Am. 1977. Vol. 59, No 2. P. 240-243.

- Retrograde intramedullary nailing for distal femur fracture with osteoporosis/J. Kim, S.B. Kang, K. Nam, S.H. Rhee, J.W. Won, H.S. Han//Clin. Orthop. Surg. 2012. Vol. 4, No 4. P. 307-312.

- Kloen P., Wiggers J.K., Buijze G.A. Treatment of diaphyseal non-unions of the ulna and radius//Arch. Orthop. Trauma Surg. 2010. Vol. 130, No 12. P. 1439-1445.

- Kumar M.N., Ravindranath V.P., Ravishankar M. Outcome of locking compression plates in humeral shaft nonunions//Indian J. Orthop. 2013. Vol. 47, No 2. P. 150-155.

- Motsitsi S.N. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus infected pseudo-arthrosis of the distal tibia treated with debridement, mesh cage, autologous grafting and locking plate fixation//Strategies Trauma Limb Reconstr. 2008. Vol. 3, No 2. P. 97-99.

- Said G.Z., Said H.G., el-Sharkawi M.M. Failed intramedullary nailing of femur: open reduction and plate augmentation with the nail in situ//Int. Orthop. 2011. Vol. 35, No 7. P. 1089-1092.

- Plate osteosynthesis of fractures of the shaft of the humerus: comparison of limited contact dynamic compression plates and locking compression plates/A.K. Singh, N. Narsaria, R.R. Seth, S. Garg//J. Orthop. Traumatol. 2014. Vol. 15, No 2. P. 117-122.

- Management of paediatric tibial fractures using two types of circular external fixator: Taylor spatial frame and Ilizarov circular fixator/S. Tafazal, S.S. Madan, F. Ali, M. Padman, S. Swift, S. Jones, J.A. Fernandes//J. Child. Orthop. 2014. Vol. 8, No 3. P. 273-279.

- Internal fixation of shaft humerus fractures by dynamic compression plate or interlocking intramedullary nail: a prospective, randomised study/M.G. Wali, A.N. Baba, I.A. Latoo, N.A. Bhat, O.K. Baba, S. Sharma//Strategies Trauma Limb Reconstr. 2014. Vol. 9, No 3. P. 133-140.

- Fracture of distal humerus: MIPO technique with visualization of the radial nerve/D.R. Zogbi, A.M. Terrivel, G.G. Mouraria, M.L. Mongon, F.K. Kikuta, A.Z. Filho//Acta Ortop. Bras. 2014. Vol. 22, No 6. P. 300-303.