Результаты палинологических исследований на городище Старая Рязань

Автор: Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., Кочанова М.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Биоархеологические исследования

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты палинологических исследований, проведенных на городище Старая Рязань. Наиболее полная картина прослеживается по разрезу в раскопе 28. Данные материалы, дополненные палинологическими данными из изученного ранее раскопа 27, позволяют проследить изменение ландшафтной обстановки вокруг городища, а также выявить изменения климата за весь исследованный отрезок времени (финское время - XII в.). В районе Старорязанского городища на протяжении средневекового оптимума растительный покров приближался к луговым степям и только в середине XII в. отмечается термогигротическая стадия с подъемом воды в р. Оке, за которой к концу XII в. произошло некоторое похолодание климата. Затем на границе XII-XIII вв. снова произошло потепление и сокращение увлажненности, и в перелесках возросло значение дуба и особенно липы.

Средневековье, городище старая рязань, палинология, изменения растительного покрова, средневековый климатический оптимум

Короткий адрес: https://sciup.org/14328217

IDR: 14328217

Текст научной статьи Результаты палинологических исследований на городище Старая Рязань

Старорязанское городище – древняя столица Рязанского княжества – располагалось на высоком правом берегу р. Оки. Согласно летописным источникам, Старая Рязань была основана в XI в. и как город существовала до XIII в., когда в 1237 г. была уничтожена Батыем. Старая Рязань не смогла оправиться после катастрофы и потеряла значение крупного городского центра.

Время существования городища (XI–XIII вв.) приходится на средневековый климатический оптимум. Этот отрезок времени характеризуется специфическими особенностями климата, связанными с теплыми и влажными воздушными массами западного переноса. В свою очередь, благоприятные природные условия способствовали появлению новых и развитию уже существующих поселений в Европейской части России.

Старая Рязань находилась на границе распространения лесной и лесостепной зон. Такое географическое положение особенно интересно при изучении природного комплекса, так как даже незначительные колебания климата в данном случае приводят к изменению растительности, что отчетливо фиксируется данными палинологического анализа.

На городище Старая Рязань палинологическим методом было исследовано 35 образцов. 23 образца были отобраны в 1999 г. из раскопа 28. По данному разрезу построена спорово-пыльцевая диаграмма, которая позволяет проследить изменение ландшафтной обстановки вокруг городища, а также выявить изменения климата за весь исследованный отрезок времени.

Было проанализировано шесть образцов из раскопа 40, отобранных поквад-ратно с поверхности одного слоя (2005 г.) (материалы Старорязанской археологической экспедиции ИА РАН, руководитель Стрикалов И. Ю.). Для этих образцов были построены гистограммы. В этом случае мы получаем информацию не по узкому вертикальному срезу, как в разрезе из раскопа 28, а по большой, предположительно, одновозрастной плоскости. Данные работы необходимы для проверки одновозрастности отложений культурного слоя. Такая информация особенно полезна, когда визуально трудно определить особенности залегания слоя. Часто подобные явления проявляются в черноземах или делювиальных отложениях, особенно при некотором уклоне изучаемых отложений, когда одновозрастные, на первый взгляд, слои могут иметь разный возраст. В таком случае пробы, отобранные в разных частях слоя, будут иметь различную палинологическую характеристику.

В случае если поверхность имеет один возраст, то изученные пробы имеют близкий состав палинологических спектров. Такую картину мы и получили по образцам из раскопа 40.

Почти все образцы из упомянутых выше раскопов содержали большое количество пыльцы и спор хорошей сохранности. Исключение составляют образцы 9–12 из разреза 1 (раскоп 28), где пыльца и споры встречаются единично.

Разрез 1. Раскоп 28

Из восточной стенки раскопа 28, квадрат 14, у подножия вала был отобран разрез, в котором вскрыты следующие слои:

0,00–0,22 м – пахотный слой, серая суглинистая почва. Обр. 23, 22. Слой 1.

0,22–0,43 м – суглинок легкий, желтовато-серый, пятнистый. Обр. 18–21. Слой 2.

0,43–0,6 м – суглинок легкий, темно-серый, похож на предыдущий слой. Находки культурных остатков: кости, керамика XII в. Обр. 14–17. Слой 3.

0,6–0,86 м – суглинок легкий, серый, в верхней части слабо пористый, книзу уплотняющийся. В верхней половине с небольшими пятнами темно-серого цвета. На уровне 0,7–0,72 м и 0,84–0,86 м линзы «золы» (низ черный, верх пепельный). Обр. 9–13. Слой 4.

0,86–1,04 м – суглинок легкий, серый с небольшим количеством желто-серых мелких пятен. На уровне 0,9–0,97 м линзы культурного слоя (ранние славяне?) от 5 до 10 см в диаметре, более темный и рыхлый суглинок. Обр. 5–8. Слой 5.

1,04–1,09 м – погребенная почва, суглинистая, темно-серая, плотная (финский слой). Обр. 4, 3. Слой 6.

1,09–1,20 м – суглинок легкий, серый, похож на слой 5. Обр. 1, 2. Слой 7.

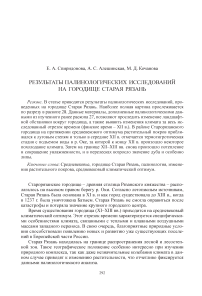

По результатам палинологического анализа было выделено шесть спорово-пыльцевых комплексов. В разрезе прослеживается несколько перерывов (рис. 1).

I спорово-пыльцевой комплекс (береза, маревые, разнотравье, злаки) описан по образцу 1 с глубины 1,2 м.

В общем составе преобладают травянистые растения (56 %), значительную роль играют древесные породы – около 30 %, на споры приходится 15 %.

Среди древесных пород преобладает пыльца березы ( Betula ) (82 %). В небольших количествах и единично встречена пыльца сосны ( Pinus ), ели ( Picea ), ольхи ( Alnus ), ивы ( Salix ) и широколиственных пород – липы ( Tilia ) и дуба ( Quercus ).

Травянистые растения представлены прежде всего пыльцой злаков (Poaceae), маревых (Сhenopodiaceae) и цикориевых (Cichoriaceae) – по 25 %. Довольно много осок (Cyperacae) – 10 %. В небольших количествах отмечена пыльца полыней ( Artemisia ), гречишных (Polygonaceae), астровых (Asteraceae), единично розоцветных (Rosaceae) и крестоцветных (Brassicaceae).

Среди спор преимущественно встречены споры зеленых мхов ( Bryales ) (85 %), а также единично споры сфагновых мхов ( Sphagnum ) и папоротников семейства многоножковые (Polypodiaceae).

Описанный комплекс характеризует довольно открытый тип ландшафта с высокой ролью злаково-разнотравных лугов. Состав луговой растительности очень скуден. В основном представлено сорное разнотравье и злаки. В непосредственной близости сохранялись участки березовых колков, где единично присутствовали липа и дуб. В целом можно говорить об умеренно влажных, прохладных климатических условиях.

II спорово-пыльцевой комплекс (береза с участием ольхи, разнотравье, злаки) охарактеризован по образцам 2–5 с глубины от 1,03 до 1,12 м.

Только в этом комплексе в общем составе преобладает пыльца древесных пород (45–72 %). Пыльца травянистых растений составляет 20–43 %, споры – 8–12 %.

Среди древесных пород, как и в предыдущем комплексе, господствует пыльца березы ( Betula ) (71–82 %). Часто встречается пыльца ольхи ( Alnus ) (12–26 %). В небольших количествах отмечена пыльца широколиственных пород (1–8 %), среди которых присутствует пыльца липы ( Tilia ), дуба ( Quercus ), вяза ( Ulmus ). Единично встречается пыльца ивы ( Salix ).

В группе травянистых растений доминирует пыльца разнотравья (42–49 %) и злаков (Poaceae) (20–48 %). Довольно часто в низах комплекса встречается пыльца осок (Cyperaceae) (6–27 %). Состав разнотравья беден. Здесь присут-

Рис. 1. Спорово-пыльцевая диаграмма по разрезу 1 из раскопа 28 на городище Старая Рязань

Общий состав : □ – сумма пыльцы древесных пород; о – сумма пыльцы травянистых растений; <<] – сумма спор высших споровых растений

Древесные породы : I/* – ель ( Picea ); • – сосна ( Pinus ); о – береза ( Betula ); □ – ольха ( Alnus ); ф – ива ( Salix ); ■ – сумма пыльцы широколиственных пород

Травянистые растения : о – злаки (Poaceae); о – осоковые (Cyperaceae): X – маревые (Chenopodiaceae); + – полыни ( Artemisia ); 0 – сумма пыльцы разнотравья

Споры : О – зеленые мхи ( Bryales ); ◄ – сфагновые мхи ( Sphagnum ); G – папоротники семейства многоножковые (Polypodiaceae); Я – плауны (Lycopodiaceae)

ствует главным образом пыльца семейств цикориевых (Cichoriaceae) (15–31 %) и астровых (Asteraceae) (12–18 %).

В составе споровых преобладают споры зеленых мхов ( Bryales ). Помимо этого, в небольших количествах отмечены споры сфагновых мхов ( Sphagnum ) (7–17 %), папоротников из семейства многоножковые (Polypodiaceae) (3–15 %), хвощей ( Equisetum ), плауна булавовидного ( Lycopodium clavatum ), гроздовника ( Botrychium ).

Для данного этапа, который соответствует финскому слою, характерно самое высокое по разрезу содержание пыльцы древесных пород. В целом это было время согосподства в ландшафте лесных массивов, образованных березой, с небольшой примесью сосны и широколиственных пород и лугов. Характер луговой растительности мало отличается от предыдущего этапа. В наиболее пониженных участках рельефа или вдоль реки была распространена ольха. По-видимому, климат в это время был холоднее современного и более влажный.

Это в определенной степени подтверждается и составом споровых растений, где, помимо зеленых мхов и папоротников, появляются хвощи и сфагновые мхи, имеющие обширные ареалы во влажных условиях бореальной зоны.

III спорово-пыльцевой комплекс (береза с участием сосны и широколиственных пород, разнотравье, злаки) охарактеризован по образцам 7 и 8 с глубины 0,94 м и 0,89 м соответственно. От последующего комплекса отделен перерывами.

В общем составе, в отличие от предыдущего комплекса, преобладает пыльца травянистых растений (53–84 %), пыльцы древесных пород становится меньше, если в низах комплекса ее еще достаточно много – 35 %, то к верхам комплекса она составляет только 9 %. На споры приходится 6–11 %.

В группе древесных пород продолжает преобладать пыльца березы ( Betula ) (53–66 %), но при этом существенно возрастает роль сосны ( Pinus ) (около 16 %), больше становится пыльцы широколиственных пород (10–21 %), представленных липой и дубом, уменьшается значение пыльцы ольхи ( Alnus ) – 6–10 %. Единично отмечена пыльца ивы ( Salix ) и лещины ( Corylus ).

Среди травянистых растений доминирует разнотравье (65–68 %), состав которого по сравнению с предыдущими комплексами становится немного богаче, хотя основная доля пыльцы по-прежнему приходится на цикориевые (Cichoria-ceae) (39–52 %). Помимо этого, в составе разнотравья отмечена пыльца семейств астровых (Asteraceae) и крестоцветных (Brassicaceae) – около 8 % и в небольших количествах и единично – гречишных (Polygonaceae), яснотковых (Lamiaceae), гвоздичных (Caryophyllaceae), бобовых (Fabaceae), зонтичных (Apiaceae), подорожника ( Plantago ) и льновых (Linaceae).

Содержание злаков (Poaceae) сокращается до 19–22 %.

В составе споровых больше всего спор зеленых мхов ( Bryales ) (70–76 %), в небольших количествах отмечены споры сфагновых мхов ( Sphagnum ) (7 %), папоротников из семейства многоножковых (Polypodiaceae) (8–10 %), единично – плауна булавовидного ( Lycopodium clavatum ), гроздовника ( Botrychium ).

Исходя из анализа полученных спектров, можно говорить, что характер растительного покрова территории, по сравнению с предыдущим этапом, изменился. Более значительной стала роль сосны, а также широколиственных пород в составе лесных формаций, хотя роль леса в ландшафте стала меньше. Сократились площади распространения зарослей ольхи. Начали господствовать луга, состав которых был более разнообразным. Климатические условия изменились, стало теплее и суше. Возможно, этот этап приходится на начало климатического средневекового оптимума (XI в.).

IV спорово-пыльцевой комплекс (единично разнотравье, злаки, маревые) охарактеризован по образцам 9–12 с глубины от 0,86 до 0,72 м. От последующего и предыдущего комплексов отделен перерывами.

В целом эти образцы не содержали необходимого для статистической обработки количества пыльцы и спор, поэтому выделение этого комплекса в значительной степени условно. В образцах отмечено высокое содержание кусочков древесины, в том числе ели.

Наиболее вероятно, что отложения, которые характеризуют данный комплекс, могут быть искусственно насыпанным слоем.

V спорово-пыльцевой комплекс (сосна с участием березы и широколиственных пород, разнотравье, злаки) охарактеризован по образцам 13–16 с глубины от 0,66 до 0,51 м. От предыдущего комплекса отделен перерывом.

В общем составе преобладает пыльца травянистых растений (64–86%), на древесные породы приходится от 6 до 20 %, на споры – 6–15 %.

Среди древесных пород господствует пыльца сосна ( Pinus ) (47–67 %), второе место по обилию принадлежит пыльце березы ( Betula ) (9–35 %). Широколиственные породы представлены липой и дубом, их содержание составляет около 17 % в низах комплекса и сокращается до 7 % в верхах.

Травянистые растения представлены главным образом пыльцой разнотравья (50–75 %), в составе которого основную роль играет пыльца цикориевых (Cichoriaceae), которая насчитывает от 40 до 65 %. Содержание пыльцы злаков (Poaceae) составляет от 13 до 31 %, на маревые (Сhenopodiaceae) приходится от 2 до 9 %, на осоки (Сyperaceae) – около 4 %.

Споры представлены почти исключительно зелеными ( Bryales ) (86–100 %) и частично сфагновыми мхами ( Sphagnum ) (5–9 %). Единично встречаются споры плауна булавовидного ( Lycopodium clavatum ) и гроздовника ( Botrychium ).

Описанный комплекс характеризует условия преимущественно открытых ландшафтов с небольшими участками сосново-березовых перелесков с заметной ролью широколиственных пород, среди которых преобладали сначала дуб, а затем липа. В составе травянистых растений преобладали злаково-разнотравные сообщества. Среди разнотравья основную роль играли различные виды семейства цикориевых. Пыльца этого семейства часто присутствует в отложениях культурного слоя, где почвенные горизонты нарушены человеком. Роль сельскохозяйственных угодий со злаковыми культурами на этой территории была невелика, хотя присутствие пашенных сорняков, таких как василек и горец, свидетельствует об их близком произрастании.

Данный этап можно отнести к концу средневекового климатического оптимума. В верхах комплекса уже заметна намечающаяся тенденция к похолоданию, которая проявляется в снижении участия широколиственных пород в составе островков леса, сокращении значения злаков в составе луговой растительности.

VI спорово-пыльцевой комплекс (сосна с незначительным участием березы, разнотравье) охарактеризован по образцам 17–23 с глубины от 0,46 до 0,1 м.

Характер общего состава мало меняется. Как и в других комплексах, больше всего пыльцы травянистых растений (56–78 %), пыльцы древесных пород – 14–35 %, спор – 9–14 %.

В группе древесных пород больше всего пыльцы сосны ( Pinus ), содержание которой достигает 90 %, довольно много березы ( Betula ) 12–16 % (только в верхнем образце всего 3 %). В небольших количествах и единично отмечена пыльца широколиственных пород, ольхи и ели.

Среди травянистых растений сохраняется картина, близкая предыдущему комплексу. Разнотравье играет еще большую роль (65–71 %), состав его практически не изменяется. Злаков становится меньше, их содержание не превышает 14 %, возрастает количество пыльцы осок (Сyperaceae) (4–10 %).

В составе споровых больше всего спор зеленых мхов ( Bryales ) (80–95 %), в небольших количествах и единично отмечены споры сфагновых мхов ( Sphagnum ), папоротников из семейства многоножковых (Polypodiaceae), плауна булавовидного ( Lycopodium clavatum ), гроздовника ( Botrychium ).

Характер спектров указывает на изменения природных условий по сравнению с предыдущим комплексом в сторону похолодания. В составе древостоя появляется ель, еще больше сокращается роль широколиственных пород, вторым компонентом остается береза. Среди луговой растительности увеличивается роль осок. В целом, сравнивая условия окружающей среды на этом и предыдущих этапах, можно сказать, что здесь получили отражение фазы развития растительного покрова конца средневекового климатического оптимума.

Раскоп 40

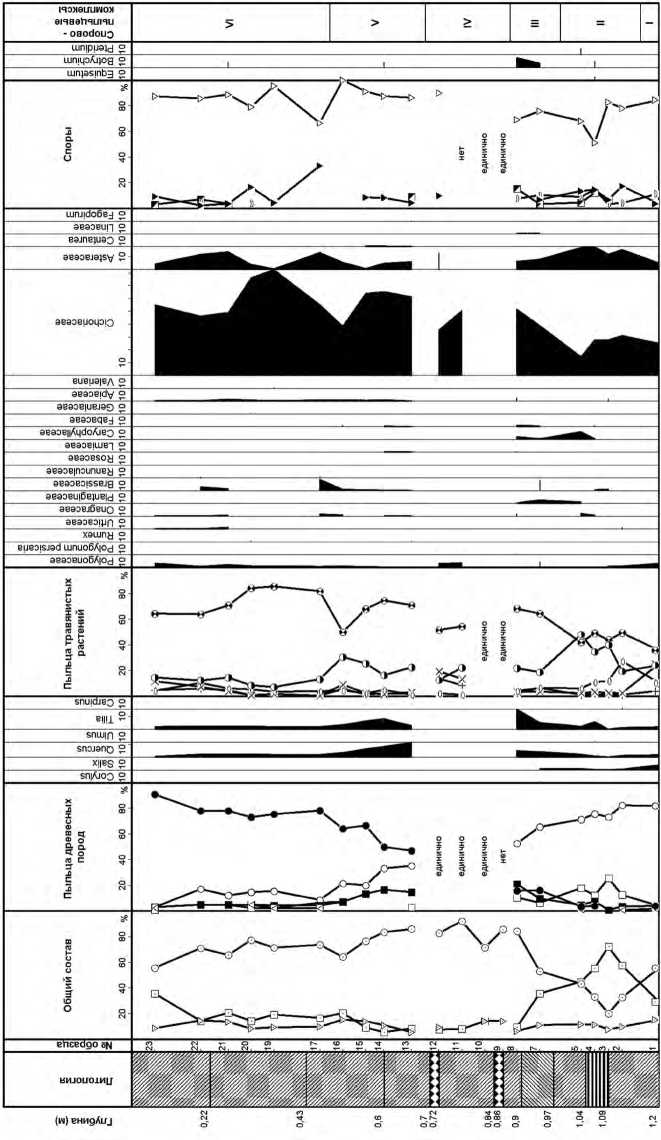

Из раскопа 40 было проанализировано шесть образцов, которые были отобраны из квадратов 10 (два образца), 11, 17, 24 и 25. Все образцы характеризуются близким общим составом и составом пыльцы древесных пород. Некоторые отличия отмечаются только в составе травянистых растений, а споры встречаются лишь единично (рис. 2).

В общем составе во всех образцах преобладает пыльца древесных пород (75–97 %). Пыльца травянистых растений составляет от 2 до 21 %, споры – от 1 до 10 %.

Среди древесных пород доминирует пыльца березы ( Betula ) (85–96 %). В небольшом количестве присутствует пыльца ольхи ( Alnus ) (1–10 %). Из широколиственных пород отмечены единичные пыльцевые зерна липы ( Tilia ) и дуба ( Quercus ). Немного выбивается из общей картины образец из квадрата 10 (1). Здесь, помимо вышеупомянутых видов, присутствует пыльца сосны ( Pinus ) (4 %). Для этого же образца характерно и самое высокое содержание пыльцы трав (21 %).

В составе травянистых растений чаще всего встречается пыльца злаков (Poaceae) (13–53 %) и разнотравья (35–87 %). В образце из квадрата 10 отмечено повышенное содержание пыльцы осок (Cyperacae) (10 %). По составу разнотравья наиболее близки друг к другу образцы из квадратов 11, 17, 24 и 25. В этих образцах преобладает пыльца из семейств цикориевых (Cichoriaceae), астровых (Asteraceae),

Рис. 2. Распределение пыльцы и спор в образцах из раскопа 40 на городище Старая Рязань кипрейных (Onagraceae). Резко отличается от всех образцов образец из квадрата 10 (2), где среди разнотравья встречена пыльца только астровых (Asteraceae) и бобовых (Fabaceae).

Судя по составу спектров, все образцы взяты из слоев, сформировавшихся примерно в одно и то же время, а незначительные различия являются локальными особенностями. Сопоставляя состав образцов с материалами по разрезу 1 на раскопе 28, видно, что эти образцы соответствуют спорово-пыльцевому комплексу II из раскопа 28 (финский слой), где также преобладает пыльца древесных пород, среди которых чаще всего встречается пыльца березы и реже ольхи.

Ранее палинологическим методом была изучена серия образцов из раскопа 27 на посаде, который расположен ближе к реке на более низких отметках. Здесь изменения климата и растительного покрова в отдельные интервалы средневекового оптимума получили более полное отражение ( Спиридонова и др ., 2008. С. 204). По данным палинологического анализа, на протяжении оптимума выделяются четыре этапа. Все это время в округе городища существовали открытые ландшафты с очень небольшим участием древесных пород по низинам, оврагам и около уреза реки.

Естественные тенденции в развитии природной среды проявились в бóльшей обводненности территории и, возможно, в повышении уровня р. Оки и ее притоков. В составе палинологических спектров появляется пыльца не только осок и влаголюбивого разнотравья, но и водных и прибрежно-водных растений, таких как кувшинки, кубышки, уруть, ситник, ежеголовник. Среди древесных пород становится много ивы, появляется ольха.

Ближе к концу XII в. отмечается некоторое похолодание климата, во время которого в составе древесных пород стало больше сосны, появилась ель, хотя характер ландшафта по-прежнему оставался открытым.

Затем на границе XII–XIII вв. снова произошло потепление и сокращение увлажненности, и в перелесках возросло значение дуба и особенно липы.

Таким образом, в районе Старорязанского городища на протяжении средневекового оптимума растительный покров приближался к луговым степям, и только в середине XII в. отмечается термогигротическая стадия с подъемом воды в реке, за которой к концу XII в. произошло некоторое похолодание климата.

Список литературы Результаты палинологических исследований на городище Старая Рязань

- Спиридонова Е. А, Алешинская А. С., Кочанова М. Д., 2008. Естественные и антропогенные изменения природного комплекса лесной зоны Русской равнины в средневековье. М.: Воентехиниздат. 244 с.