Результаты палинологических исследований в Тобольском Прииртышье

Автор: Загваздин Е.П., Рудая Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Палинологические исследования на памятниках археологии Тобольского Прииртышья стали предметом пристального внимания специалистов сравнительно недавно. Изученные в 2016 г. палеоботанические образцы с городища Ярковского-1 и поселения Вахрушево-1 дали дополнительные аргументы в пользу присутствия у средневекового населения пашенного земледелия. Необходимость обратиться к палинологическим исследованиям возникла при изучении культурного слоя г. Тобольска для характеристики особенностей формирования городской среды. Основой для данных работ стали материалы археологических исследований, проведённых в 2017 г. в нагорной исторической части города. Была поставлена главная задача -прояснить состав растительных сообществ, существовавших на правобережной коренной террасе Тобольского материка с 1587 г. и до первой четверти XVIII в. В статье представлены результаты палинологических исследований культурного слоя г. Тобольска. Помимо проб из культурного слоя для сравнительного анализа были взяты образцы из погребённой палеопочвы, не содержащей культурных остатков. Для палеопочвы выяснено время начала ее формирования, относящегося к атлантическому периоду голоцена. В общей сложности из почвенных горизонтов были отобраны 4 пробы. В результате палинологического изучения образцов прослежена динамика развития растительных сообществ Троицкого мыса. Исследование показало произрастание сосново-березовых лесов с примесью широколиственных пород с VII тыс. до н.э. К первой четверти XVIII в. н.э. наблюдается увеличение доли сосны и ели, а доля березы, напротив, значительно сокращается. Пыльца цикориевых выявляет заметный антропогенный компонент.

Тобольск, палинология, археология, культурный слой

Короткий адрес: https://sciup.org/145145066

IDR: 145145066 | УДК: 902.672+902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.396-401

Текст научной статьи Результаты палинологических исследований в Тобольском Прииртышье

Палеоботаническим исследованиям на памятниках археологии в Тобольском Прииртышье до недавнего времени не уделяло сь должного внимания. Предпринятое не так давно археоботаническое изучение культурного слоя городища Ярковского-1 и поселения Вахрушево-1 позволило существенно дополнить представление о хозяйственном укладе и засвидетельствовать существование в Тобольском Прииртышье в XII–XIV вв. пашенного земледелия с посевами ячменя, пшеницы, а также овса и ржи [Адамов и др., 2016; Адамов, 2018].

В палеоботанических исследованиях в Тобольском Прииртышье нуждаются не только средневековые памятники. В 2017 г. при изучении культурного слоя г. Тобольска в качестве главной была поставлена задача прояснить состав растительных сообществ, существовавших на правобережной коренной террасе Тобольского материка о времени основания города (1587 г.) и до первой четверти XVIII в.

Реконструкция облика природного ландшафта на начальном этапе формирования города до сих пор остается для Тобольска актуальной проблемой. Хотя ранее уже рассматривался ряд вопросов, связанных с изучением структуры городской застройки в XVI–XVII вв. [Данилов, 2017а, б], они касались прежде всего антропогенного воздействия на природную и городскую среду, фиксируемого в основном по археологическим материалам. Исследования динамики развития облика городского ландшафта в XVI–XVII вв. с использованием методов и данных естественно-научных дисциплин не проводилось.

Для территории Сибири опыт реконструкции начального этапа становления русских городов с применением комплекса этих дисциплин невелик, но значим. К примеру, в Енисейске использовался комплексный подход с определением морфологических, химических и физических свойств археологических почв, позволяющий выявить тренд развития города. А.А. Гольевой на основании почвоведческих данных реконструированы особенно сти смены биогеоценозов Енисейска начиная с XVII в. [2017].

Для Тобольска была поставлена аналогичная задача, однако акцент сместился в сторону реконструкции облика растительных сообществ, существовавших на территории Троицкого мыса со времени основания города в 1587 г. Актуальной за- дачей также было проследить динамику в облике растительности на начальном этапе становления города. Для этого были использованы образцы из горизонта, датированного первой четвертью XVIII в.

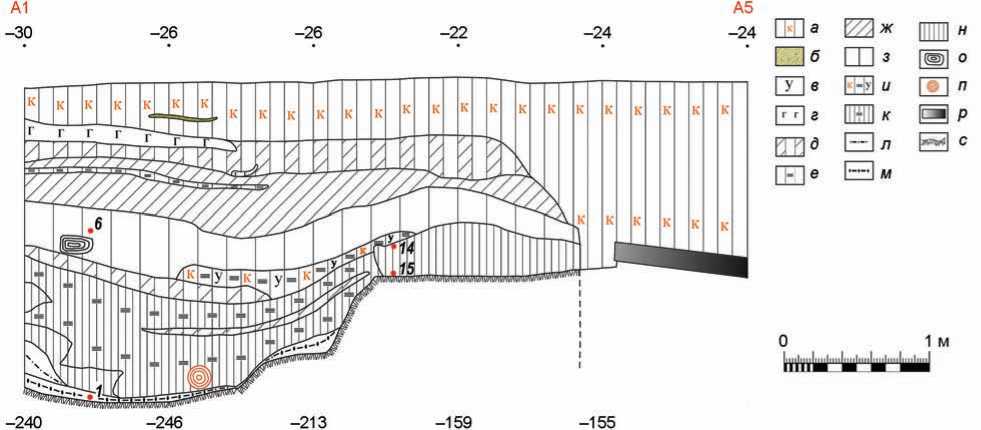

Раскоп, в котором брались пробы для палинологического анализа, был заложен в исторической нагорной части города на ул. Октябрьской, 9 (рис. 1). Участок усадьбы, где проводились раскопки, занят огородом. Площадь раскопа составила 10 м2 (5 × 2 м). Раскопки показали, что культурный слой на этом участке частично разрушен линией тепловых сетей (восточный край раскопа). Площадь разрушения слоя при прокладке сетей (в по следнее десятилетие) составила около 3 м2. При исследовании напластований в остальных квадратах раскопа, не нарушенных тепловыми сетями, выявлено, что слой вплоть до 5-го горизонта перемешан, нарушен поздними перекопами и поэтому содержит артефакты как XIX в., так и советского периода.

На уровне 6-го горизонта проявились контуры крупной округлой ямы № 1 по древней погребенной почве. Ее площадь, вошедшая в раскоп, составляла около 4 м2. Яма оказалась не нарушена поздними перекопами и представляет собой закрытый археологический комплекс. При ее выборке у восточного края котлована были расчищены деревянные конструкции – бревна из дерева хвойных пород разной толщины и длины. Их расположение показывает, что они, вероятнее всего, обвалились сверху. Назначение этих бревен остается неясным. На дне ямы следов очага не обнаружено – лишь неровное подпрямоугольное углубление.

Яма, по всей видимости, была погребом под жилым домом. Нумизматический материал – монеты мелкого номинала, т.н. «чешуйки» (11 экз.), позволил датировать яму и сопутствующий 6-й горизонт первой половиной XVII – первой четвертью XVIII в.

Поскольку под ранним культурным слоем оказалась погребена и голоценовая суглинистая дерново-подзолистая почва со вторым почвенным горизонтом, зафиксированная при многочисленных раскопках в нагорной части города как «черный суглинок» (далее – ЧС), образцы были взяты также из этого слоя для сравнительного анализа. Отбор проб из погребенной палеопочвы продиктован рядом обстоятельств: слой стерильный, так как не содержит культурных остатков (в небольшом количестве они выявлены лишь в его кровле), и может

Рис. 1. Карта нагорной исторической части г. Тобольска.

служить образцом для оценки антропогенного воздействия и динамики развития растительных сообществ до начала заселения Троицкого мыса; слой ЧС не поврежден распашкой, достаточно мощный (16–40 см), гомогенный.

С двух стенок раскопа из заполнения ямы № 1 было отобрано в общей сложности 15 образцов грунта (дополнительно два образца собраны в 2018 г. из ЧС). В итоге из отобранной коллекции для анализа взяты четыре образца грунта (рис. 2), маркирующие основные хронологические этапы функционирования объекта.

Пробы 1 и 6 отобраны из заполнения ямы № 1. Первая проба, взятая со дна ямы, с натоптанной суглинистой земли, маркирует начало функционирования этого объекта (первая половина XVII в.), тогда как проба 6 – его окончание (первая четверть XVIII в.).

Проба 14 взята из верхней части ЧС, а проба 15 – из ее подошвы. Проба 15 была разделена на две части, одна из которых отправлена на радиоуглеродное датирование в лабораторию ИЯФ СО РАН для выяснения абсолютной даты начала формирования этой почвы. Датирование образца

(BINP_NSU_1385) показало радиоуглеродный возраст почвы 6671 ± 90 л.н. Калиброванная календарная дата: 5730–5476 лет до н.э. с вероятностью 95,4 %. Вторая часть пробы 15 была отправлена на палинологические исследования.

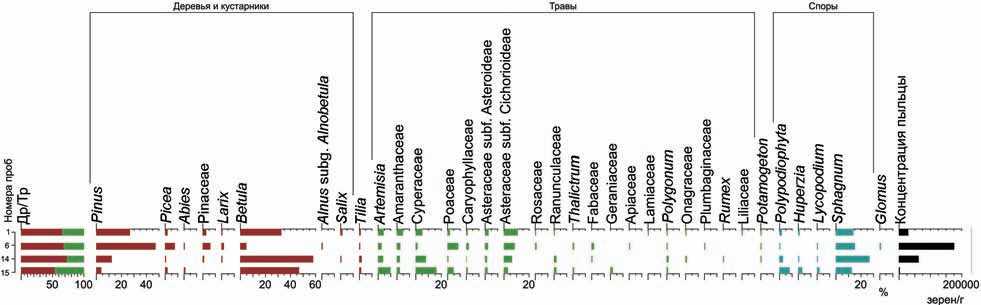

Химическая обработка представленных образцов производилась в лаборатории PaleoData ИАЭТ СО РАН. Применялась стандартная методика [Faegri, Iversen, 1989]. Для подсчета концентрации пыльцевых зерен и спор использовались таблетки спор Lycopodium . Подсчет проводился с помощью светового микроскопа Zeiss Axio Imager D2 с увеличением ×400. Для определения таксономической принадлежности пыльцы и спор применялись определители и атласы [Куприянова, Алешина, 1978; Moore, Webb, Collison, 1991]. В каждой пробе насчитывалось не менее 300 зерен пыльцы и спор. Спорово-пыльцевая диаграмма построена в программе Tilia [Grimm, 2004] (рис. 3).

Проба 1 характеризуется преобладанием пыльцы древесных растений – сосны (преимущественно Pinus sylvestris ) и древесной березы ( Betula ). Единично встречена пыльца липы ( Tilia ). Концентрация пыльцы и спор невысокая. Из пыль-

Рис. 2. Северный профиль раскопа 2017 г. с указанием точек отбора образцов для палинологических исследований (№ 1, 6, 14, 15).

а – темно-серый суглинок с кирпичом; б – песок; в – уголь; г – гравий; д – темно-серый суглинок с перегноем; е – мешаный темно-серый с желтым суглинок; ж – перегной; з – бурый суглинок; и – мешаный темно-серый с желтым суглинок с углем и кирпичом; к – мешаный черный с желтым суглинок; л – желтый суглинок; м – желтый суглинок (натоптанный); н – черный суглинок (палеопочва); о – горелое дерево; п – истлевшее дерево; р – перекрытие теплотрассы (бетон); с – материк.

Рис. 3. Палинологическая диаграмма образцов тобольского культурного слоя (пробы № 1, 6) и погребенной палеопочвы (№ 14, 15).

цы разнотравья более или менее обильны астровые (Asteraceae), полынь ( Artemisia ), маревые (Amaranthaceae), злаки (Poaceae) и о соковые (Cyperaceae). Подсемейство астровых – цикорие-вые (Asteraceae subf. Cichorioideae), включающее большое количество видов-сорняков и служащее маркером присутствия человека, в этой пробе представлено наиболее обильно. Из споровых более всего присутствует мох сфагнум ( Sphagnum ). Единично встречены пыльцевые зерна водного растения рдест ( Potamogeton) .

Состав спорово-пыльцевого спектра выявляет развитие березовых лесов с приме сью сосняков и широколиственных пород в окрестностях города; пыльца Potamogeton и споры Sphagnum указывают на то, что постройка располагалась рядом с заболоченным водоемом.

Проба 6 отличается от пробы 1 бóльшим процентом сосны и ели ( Picea ), березы, напротив, значительно меньше. Состав травянистой пыльцы и спор в целом соответствует пробе 1 . Так же среди травянистых ведущее место занимают цикорие-вые. Обилие хвойных может быть свидетельством как лесной растительности в окрестностях места отбора пробы, так и того, что погреб выстилали ветками хвойных деревьев. Большое количество спор мха сфагнума и присутствие пыльцы Potamogeton может говорить о присутствии рядом водоема.

Проба 14 характеризуется наибольшим процентом пыльцы березы и спор сфагнума, что мо- жет свидетельствовать о развитии березняков и болотных сообществ в окрестностях пункта отбора пробы. Единично встречена пыльца липы и ивы (Salix). Травянистая пыльца представлена в основном о соками (Cyperaceae), цикориевыми и полынью.

Проба 15 отличается крайне низкой концентрацией пыльцы и спор, что вполне характерно для почв. Также доминирует пыльца березы, значителен процент осоковых, полыни, злаков и папоротников (Polypodiophyta).

Выводы

Проведенные палинологические исследования погребенной палеопочвы и культурного слоя Тобольска первой половины XVII – первой четверти XVIII в. позволили сделать ряд выводов.

-

1. Согласно данным радиоуглеродного датирования формирование погребенной палеопочвы со вторым гумусовым горизонтом началось в атлантический период голоцена, что подтверждается также рядом почвоведческих исследований, проведенных в подзоне южной тайги (Гаврилов, 2016; Гаврилов и др., 2017). Палинологическое наполнение почвы выявляет произрастание в регионе в это время сосново-березовых лесов с примесью широколиственных пород.

-

2. Ко времени основания Тобольска (1587 г.) Троицкий мыс был занят березовым лесом с примесью сосняков и широколиственных пород.

-

3. С меридиональным расширением верхнего города, до первой четверти XVIII в., наблюдается увеличение доли сосны и ели, а береза, напротив, значительно сокращает свое присутствие. Обилие пыльцы цикориевых выявляет заметный антропогенный компонент в локальной растительности. Уменьшение доли березняка в древостое, возможно, объясняется как массовой вырубкой из-за расширения площадей под городскую застройку, так и тем, что береза охотнее используется как источник органического топлива по сравнению с другими видами деревьев.

-

4. Палинологические исследования по растительно сти Троицкого мыса предо ставили дополнительные аргументы, котор ы е позволяют на качественно новом уровне оценить летописные свидетельства, касающиеся строительства Данилой Чулковым первого ладейного города.

Радиоуглеродное датирование образца проведено в лаборатории ИЯФ СО РАН под руководством академи- ка РАН д-ра физ.-мат. наук В.В. Пархомчука. Пробопод-готовка для датирования осуществлялась в лаборатории радиоуглеродных методов анализа Новосибирского государственного университета под руководством канд. хим. наук Е.В. Пархомчук.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках темы № 0408-2019-0008.

Список литературы Результаты палинологических исследований в Тобольском Прииртышье

- Адамов А.А. Земледелие в эпоху средневековья у народов Западной Сибири (обзор источников) // Вестн. Тюм. гос. ун-та. Гуманитарные исследования. Humanitates. - 2018. - Т. 4, № 2. - С. 152-173

- Адамов А.А., Корона О.М., Рябогина Н.Е. Палео-этноботанические и археологические данные о пашенном земледелии на памятниках XII-XIV вв. в Тобольском Прииртышье // Экология древних и традиционных обществ: мат-лы V Междунар. науч. конф. - Тюмень, 2016. - С. 15-19

- Гаврилов Д.А. Генезис второго гумусового горизонта почв Васюганской наклонной равнины // Бюл. Почвенного ин-та им. В.В. Докучаева. - М., 2016. -Вып. 85. - С. 3-19

- Гаврилов Д.А., Лойко С.В., Лада Н.Ю., Климова Н.В. Радиоуглеродный возраст гумусово-элювиальной части полигенетитичных почв южной тайги Западной Сибири // Почвенные ресурсы Сибири: вызовы XXI века. - Новосибирск, 2017. - Ч. 1. - С. 38-41

- Гольева А.А. Этапы становления Енисейска по данным почвенных исследований: первые результаты // Культура русских в археологических исследованиях. -Омск: Наука, 2017. - С. 37-44

- Данилов П.Г. Вопросы топографии Тобольского кремля XVII века по археологическим и историческим материалам // Культура русских в археологических исследованиях. - Омск: Наука, 2017а. - С. 329-331

- Данилов П.Г. Топография исторического центра города Тобольска в конце XVI - первой половине XVII в. // V (XXI) Всерос. археол. съезд [Электронный ресурс]. - Барнаул, 2017б. - URL: http://elibrary.asu.ru/ handle/asu/3896 (дата обращения: 21.10.2019)

- Куприянова Л.А., Алешина Л.А. Пыльца двудольных растений флоры европейской части СССР. Lamiaceae - Zygophyllaceae. - Л.: Наука, 1978. - 183 с

- Faegri K., Iversen J. Textbook of Pollen Analysis. -Chichester: John Wiley and Sons, 1989. - 328 p

- Moore P.D., Webb J.A., Collison M.E. Pollen analysis. Blackwell Scientific Publications. - 2nd Edition. - Blackwell, Oxford, 1991. - 216 p