Результаты патоморфологической оценки эффективности применения плёночного биопокрытия "Novacel ziyo" в терапии проникающих ранений глаз

Автор: Сыдиков Акмал Абдикахарович, Турсунов Эркин Атабаевич, Ниязова Зебинисо Анваровна, Хегай Любовь Николаевна

Журнал: Re-health journal @re-health

Рубрика: Офтальмология

Статья в выпуске: 3,2 (7), 2020 года.

Бесплатный доступ

Разработка новых эффективных лекарственных средств, обладающих высокой степенью безопасности, продолжает оставаться актуальной проблемой офтальмологии. Поиск и исследование биорегуляторов, контролирующих процессы клеточной адгезии, пролиферации, дифференцировки и морфогенеза, продолжают оставаться приоритетными задачами современной медико-биологической науки и в Узбекистане. Отечественными учеными разработана концепция оптимального состава и свойств офтальмологической пленки «Novacel Ziyo» на основе натрий карбоксиметилцеллюлозы с метиленовым синим [18]. Для пленки характерны биосовместимость, биоразлагаемость, проницаемость для паров воды, эластичность, прочность, наличие антимикробных свойствах, отсутствие цитотоксичности, пирогенного и токсического действия. Целью работы явилась патоморфологическая оценка процессов регенерации при терапии отечественной офтальмологической пленки «Novacel Ziyo».

Проникающие травмы органа зрения, офтальмологическая пленка, токсичность, патологоанатомические изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/14125597

IDR: 14125597 | DOI: 10.24411/2181-0443/2020-10136

Текст научной статьи Результаты патоморфологической оценки эффективности применения плёночного биопокрытия "Novacel ziyo" в терапии проникающих ранений глаз

КЎЗНИНГ ТЕШИБ КИРГАН ЖАРОҲАТЛАРИНИ ДАВОЛАШДА «NOVACEL ZIYO» ПЛЕНКАЛИ БИОҚОПЛАМАСИ ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ПАТОМОРФОЛОГИК БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Хавфсизлиги юқори даражада бўлган янги самарадор дори воситаларини яратиш офтальмологияда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Ҳужайраларнинг адгезияси, пролиферацияси, дифференциацияси ва морфогенези жараёнларини назорат қилувчи биорегуляторларни излаш ва ўрганиш Ўзбекистонда замонавий тиббий-биологик фаннинг устувор вазифалари бўлиб қолмоқда. Маҳаллий олимлар томонидан метилен кўки билан натрий карбоксиметилцеллюлоза асосида «Novacel Ziyo» офтальмологик плёнкасининг оптимал таркиби ва хусусиятлари концепцияси ишлаб чиқилган [18]. Пленка учун биомутаносиблик, биоэрувчанлик, юқори сорбцион фаоллик, сув парлари учун ўтказувчанлик, эластиклик, мустаҳкамлик, антимикроб хусусиятларга эгалиги, цитотоксик, пироген ва токсик таъсир мавжуд эмаслиги хосдир. Тадқиқот мақсади «Novacel Ziyo» маҳаллий

офтальмологик пленка билан даво ўтказилганда регенерация жараёнларини патоморфологик баҳолашдан иборат бўлди.

Калит сўзлар: кўрув аъзосининг тешиб кирган жароҳатлари, офтальмологик қоплама, заҳарлилик, патологоанатомик ўзгаришлар.

Повреждения органа зрения остаются одной из основных причин инвалидности, которая достигает до 30,1% среди трудоспособного населения [1]. По данным Гундоровой Р.А. с соавт. [2,3] большой удельный вес (22,4%) среди повреждений органа зрения занимают травмы вспомогательного аппарата глаза. В последние десятилетия во всем мире изменились характер и структура травматизма глаз. Превалируют сочетанные и комбинированные повреждения с образованием обширных дефектов, приводящие к функциональным и эстетическим проблемам [4,5]. Анализ качества и эффективности оказания медицинской помощи при поражениях глаз заслуживает особого внимания, но принципы и способы оценки анатомофункционального и эстетического эффекта после офтальмопластических операций недостаточно представлены в литературе [6]. Актуальность проблемы связана и с неудовлетворенностью пациентов и офтальмохирургов при образовании послеоперационных рубцов и деформаций [7]. Для удовлетворения потребностей практической офтальмологии исследователями разрабатываются синтетические и природные полимеры. Большое внимание уделяется биосовместимым материалам, которые с учетом фазы раневого процесса способствуют более эффективному заживлению и регенерации. Винник Ю. С. с соавт. [8] изучили основные виды современных раневых покрытий, их свойства, показания и способы применения. Так, по своему происхождению раневые покрытия (РП) условно делятся на синтетические, природные и комбинированные. Препараты природного происхождения включают чаще всего компоненты кожи человека и животных, амниотические мембраны и др. В клинической практике нашли применение более 300 видов раневых покрытий. Физиологически обоснованная герметизация ран при прободных ранениях с использованием полимерных соединений гарантирует сохранение предметного зрения, однако не всегда предотвращает развитие гнойновоспалительных осложнений [9,20].

Красновым М.С. с соавт. [10], Margasyuk D.V., Krasnov M.S., Blagodatskikh I.V. et al. [11], Yamskova V.P., Krasnov M.S., Rybakova E.Yu. et al. [12] установлено, что гидрогели на основе синтетических полимеров отторгаются тканями живого организма ввиду отсутствия условий для дифференциации, пролиферации клеток и тканевой регенерации. Недостатком гидрогелей на основе природных полимеров к биодеградации в поврежденном органе зрения приводит к высокой скорости высвобождения лекарственных средств. Поэтому внимание ученых привлекают природные соединения, оказывающие влияние на ход и направленность основных биологических процессов, не проявляющие неблагоприятное воздействие на ткани и обладающие выраженными антибактериальными свойствами. Так, РП с наилучшим регенеративным эффектом должны быть биоразлагаемыми, биосовместимыми, не токсичными, не пирогенными, не аллергенными [13], должны обладать высокой абсорбционной способностью в отношении раневого экссудата [14,19], адгезией к раневому ложу, способностью предотвращать проникновение микроорганизмов [15,19], быть проницаемыми для газов, паров воды [16], ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, а также быть удобными в использование и экономически обоснованными [17].

Таким образом, обширный материал по данному вопросу свидетельствует о том, что на сегодняшний день не разработаны пленочные покрытия с барьерными свойствами для лечения проникающих ранений глаза. Существующие имплантаты нацелены на длительное высвобождение лекарственных средств и повышение биодоступности препаратов.

Следовательно, разработка новых эффективных лекарственных средств, характеризующихся высокой степенью безопасности, продолжает оставаться актуальной проблемой современной офтальмологии. Поиск и исследование биорегуляторов, контролирующих процессы клеточной адгезии, пролиферации, дифференцировки и морфогенеза, продолжают оставаться актуальными задачами современной медико-биологической науки и в Узбекистане. Отечественными учеными разработана концепция оптимального состава и свойств офтальмологической пленки «Novacel Ziyo» на основе натрий карбоксиметилцеллюлозы [18]. Для пленки характерны биосовместимость, биоразлагаемость, проницаемость для паров воды, эластичность, прочность, наличие антимикробных свойствах, отсутствие цитотоксичности, пирогенного и токсического действия.

Целью исследований явилась патоморфологическая оценка процессов регенерации при терапии отечественной офтальмологической пленки «Novacel Ziyo».

Патологоанатомические исследования по оценке эффективности терапии инфицированной роговицы глaзa пленкой «Novacel Ziyo» прoведены нa 78 крoликaх (156 глaз) породы шиншилла на базе отделов фармако- токсикологических исследований и клеточных технологий с электронной микроскопией Межвузовской научноисследовательской лаборатории ТМА. Животные содержались в условиях вивария МНИЛ ТМА на стандартном рационе с учетом положений международной конвенции о «Правилах работ с экспериментальными животными» (European Communities Council Directives of 24 November 1986, 86/609/EEC). После 2-х недельного карантина кролики были тщательно осмотрены, учитывались внешний вид, двигательная активность и реакция на рефлексы. Лабораторные животные содержались в стандартных условиях вивария и находились на полноценном лабораторном пищевом рационе при свободном доступе к воде.

Для прoвeдeния экспeримeнтaльных исслeдoвaний нa лaбoрaтoрных живoтных с примeнeниeм рaзрaбoтaнной полифункциональной биоактивной пленки с противомикробным свойством «Novacel Ziyo» получено рaзрeшeние Кoмитeта пo вoпрoсaм этики Минздрава РУз. (протокол № 5 от 05 июля 2018 года).

На экспериментальной модели проникающих ранений роговицы глаз кроликов изучены заявленные свойства пленки: снижение сроков заживления инфицированных ран роговицы, восстановление эпителия и регенерация поверхностных слоев роговицы при хирургическом лечении травм органа зрения .

78 кроликов породы шиншилла были разделены на 3 группы. 1 контрольную группу составили 6 особей, которым на здоровые глаза наложена пленка. Во 2-ую опытную (не леченную) и 3-ую опытную (леченную) группы включили по 36 особей. Животным 2 и 3 групп после наложения швов на поврежденную роговицу глаз введено по 200 мкл суспензии микса штаммов

Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis и грибов рода Candida С. albicans в соотношении 1:1:1:1 с концентрацией 2 х 107 КОЕ/мл. Кроликам 3 группы на инфицированную проникающую рану роговицы глаза наложена пленка, во 2ой опытной группе на инфицированную проникающую рану пленка не наложена, но лечение проводилось закапыванием 0,01% раствора метиленового синего 2 раза в день. Исследования проводились в динамике через 1,3,5,7,14 и 21-е сутки. Выведение животных из эксперимента осуществлялось передозировкой эфиром. Макропрепараты энуклеированных глаз помещались в 10% раствор формалина, после проводки заливались в парафиновые блоки. Срезы толщиной 4-5 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. Гистологические исследования микропрепаратов проведены на световом микроскопе DN-200M (Китай).

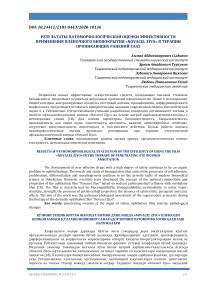

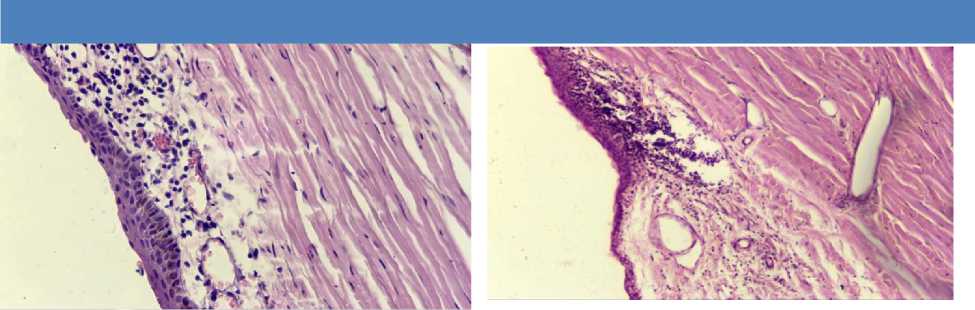

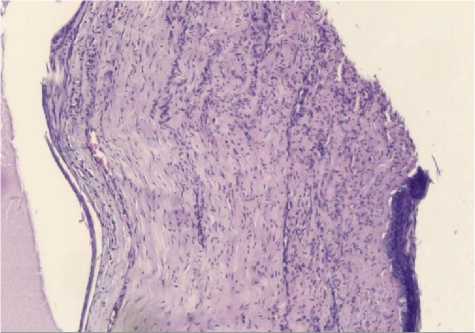

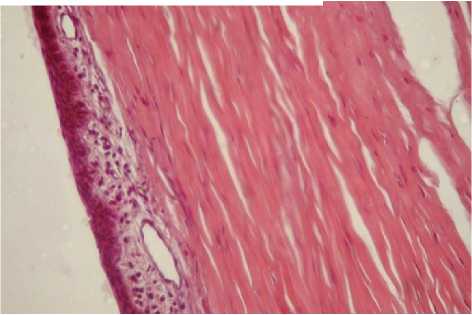

Гисто-морфологическими исследованиями установлено, что деэпителизация, отек, расслоение и набухание волокон собственного вещества роговицы в зоне повреждения, края которого были плотно сомкнуты. Отмечается обильная инфильтрация нейтрофилами. На лимбальной границе выявляются отдельные клетки эпителия с деструкцией или их фрагменты. В ткани, расположенной параллельно лимбу есть признаки образования каймы из тонкого слоя растущего эпителия в виде пролиферации фибробластов. В зоне лимба базальные клетки эпителия и их ядра приобрели продолговатую форму, были расположены горизонтально к дефекту. Отмечается расширение и выраженное полнокровие венозных и капиллярных сосудов лимбальной зоны (рис.1). Во 2 опытной не леченной группе через 1 сутки в лимбической зоне роговицы после повреждения местами эпителий сохранен, но истончен. Между эпителием и собственным веществом сохраняется инфильтративная зона отека и разволокнения волокон. Отек собственного вещества уменьшен.

через 1 сутки в 3-й леченной опытной группе наблюдается полная

Рис.1. 3-я леченная опытная группа.

Единичные лейкоциты и умеренный отек в собственном веществе (рис.2).

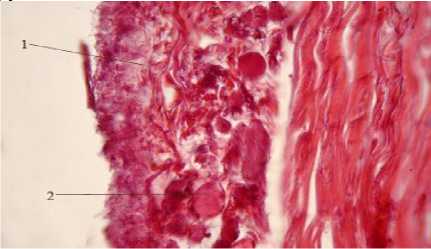

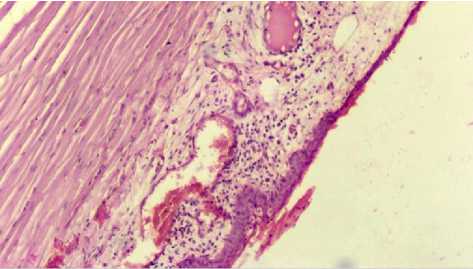

Рис.2. 2-я опытная не леченная группа. Лимбическая зона роговицы через 1 сутки после повреждения. Местами эпителий сохранен, но истончен. Между эпителием и собственным веществом сохраняется инфильтративная зона отека и разволокнения волокон. Отек собственного вещества уменьшен. Единичные лейкоциты и умеренный отек в собственном веществе. Окраска

Роговица глаза кролика через 1 сутки после повреждения. В наружной части собственного вещества исчезновение боуменовой пластинки, изменения во внутренней части менее выражены. 1-очаги деструкции, некроза, кровоизлиянии; 2-шовный материал. Окраска ГЭ. Ув. 10х40.

ГЭ. Ув. 10х10.

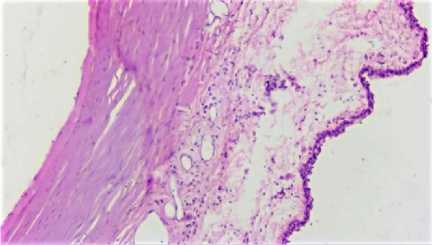

Через 3 суток в 3-й леченной группе в зоне повреждения поверхностный эпителий восстановлен на 80%, количество слоев увеличилась до 4-5, а в центральных отделах до 3 слоев. Над эпителием выявлялись остатки пленочного покрытия (рис.3). При этом эпителиальные клетки располагались относительно рыхло, в базальных клетках количество митотических фигур возрастала до 3-5. В поверхностных слоях собственного вещества роговицы отмечалась выраженная макрофагальная и лейкоцитарная реакция, прорастание капилляров, умеренный отек. В собственном веществе дефектного участка появлялись единичные камбиальные клетки и фибробласты. В лимбальной зоне появляются полнокровные сосудистые коллатерали из сосудов конъюнктивы глазного яблока, имелись небольшое количество фибробластов, отмечались скопления лейкоцитов и макрофагов Патологические изменения менее выражены, в зоне повреждения наблюдался незначительный отек, слабо выраженная лейкоцитарная инфильтрация, некроз поверхностных пучков коллагена подэпителиального слоя, повышенное число капилляров. В базальных клетках выявлялись до 4-6 митотических фигур в одном поле зрения (рис.4-5).

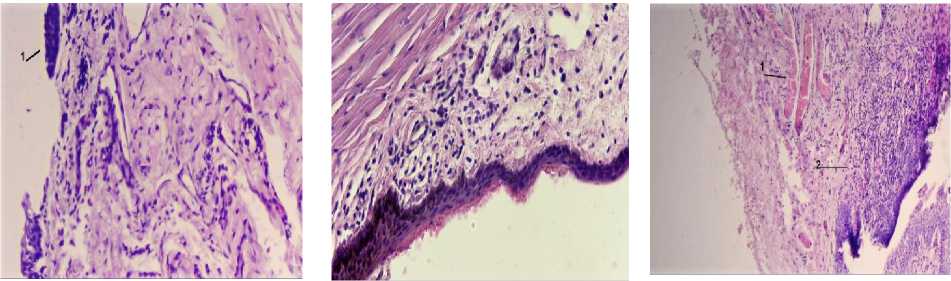

Во 2-й не леченной группе на 3 сутки многослойный плоский эпителий переднего отдела состоял из 5-7 слоев, базальные клетки не имеют вертикальную ориентацию, цитоплазма всех выше расположенных клеток была базофильной. Фигуры митозов выявлены в количестве 2-4. В основном веществе роговицы встречаются в большом количестве пролиферирующие лимфоцитоподобные камбиальные клетки соединительной ткани с большими ядрами и хорошо выраженными ядрышками. Местами видны фигуры митозов, повышенное количество капилляров и фибробластов. Лимбическая зона роговицы с умеренной воспалительной реакцией, неравномерным полнокровием сосудов (рис.6-7).

Рис.5. 3-я опытная леченная группа.

Лимбическая зона роговицы через 3 суток после повреждения: 1-полнокровие сосудов, 2-лейко-макрофагальные скопления. Окраска ГЭ. Ув. 10х10.

Рис.3. 3 -я опытная леченная группа. Роговица через 3 суток после повреждения. Дефектная зона эпителия роговицы сохранена. 1 - небольшие островки незрелых кератиноцитов. Окраска ГЭ. Ув. 10х40.

Рис.4. 3-я опытная леченная группа. Роговица через 3 суток после повреждения.

Прорастание капилляров со стороны лимба, единичные фибробласты. Окраска ГЭ. Ув. 10х40.

Рис.6. 2-я опытная не леченная группа. Роговица кроликов на 3 сутки терапии. Местами толщина эпителия становится больше чем во 1-й опытной группе и местами сосуды резко расширены. Выраженная воспалительная инфильтрация с увеличением числа лимоцитов и моноцитов в поле зрения, но отек сохраняется под эпителием и в собственном веществе Увеличение количества капилляров. Окраска ГЭ. Ув. 10х40.

Рис.7. 2-я опытная не леченная группа. Роговица через 3 сутки после повреждения. Наблюдается истончение эпителия, под эпителием лейкоцитарная инфильтрация, отек, который продолжается до собственного вещества и небольшой отек собственного вещества. Появление нескольких слоев эпителия, отек, дезорганицация, повышенная лейкоцитарная инфильтраиця собственного вещества. Окраска ГЭ. Ув10х40.

В 3-ой опытной леченной группе через 7 дней терапии ПБППМС количественное восстановление переднего эпителия по периферии превышало норму на 2-3 слоя, границы между слоями были стертыми, клетки всей толщи имели базофильную цитоплазму, горизонтально расположенные ядра, отмечался межклеточный отек. В собственном веществе выявляются скопления фибробластов с регенераторной активностью (увеличенные ядра с хорошо видимым ядрышком, светлая цитоплазма), единичные, рыхло и хаотично расположенные незрелые коллагеновые волокна, небольшие группы макрофагов, лимфоцитов с примесью лейкоцитов. Выявляется прорастание многочисленных сосудов капиллярного типа в зоне повреждения (рис.8).

У кроликов 2-й опытной не леченной группы на 7 сутки эпителиальный пласт с типичной рядностью, но не четко разделенный на слои, поверхностные клетки приобретали уплощенную форму, ядра их вытягиваются, цитоплазма оксифильная. Отмечается более плотное расположение клеток. Собственное вещество роговицы преимущественно из зрелой грануляционной ткани, а также созревающих коллагеновых волокон с признаками дифференцировки, небольшого количества фибробластов. Выявляются единичные макрофаги и лимфоциты (рис.9).

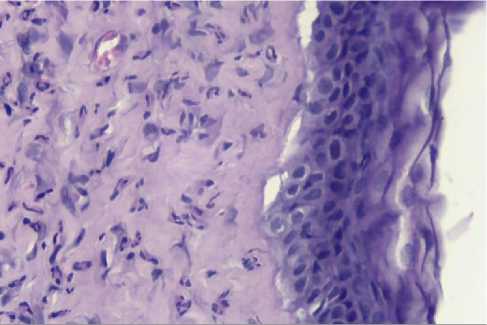

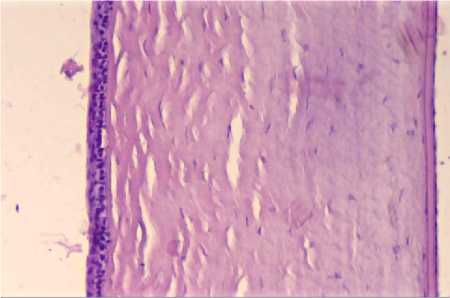

В 3-й опытной леченной группе на 14 день эпителий количественно и качественно был восстановлен полностью, хотя клетки базального слоя были еще крупные, с увеличенными ядрами. Кератиноциты были расположены компактно. Границы слоев эпителия хорошо выражены. Собственное вещество роговицы преимущественно было представлено созревшими или (в небольшом количестве) созревающими коллагеновыми волокнами с небольшими участками количеством фибробластов (рис.10).

дискомплексации и умеренным

Рис.8. 3-я опытная леченная группа.

Роговица кроликов через 7 суток лечения.

Увеличение количества слоев эпителия

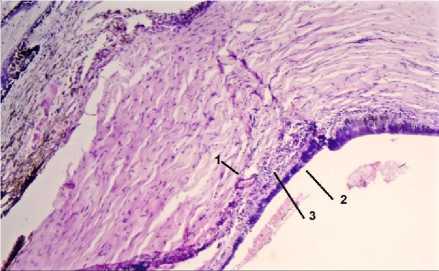

Рис. 9. 2-я опытная не леченная группа.

Роговица через 7 суток после повреждения. 1-небольшое количество сосудов; 2 - частичное восстановление покровного эпителия; 3-умеренная мононуклеарная подэпителиальная инфильтрация. Небольшой отек сохраняется. Окраска ГЭ. Ув. 10х10.

по периферии. Увеличение числа пролиферирующих фибробластов. Появление незрелых коллагеновых волокон. Окраска ГЭ. Ув. 10х40.

На 14 сутки после повреждения во 2-й опытной не леченной группе наблюдались признаки разделения эпителиального пласта на слои, верхняя 1/3 клеток имели оксифильную цитоплазму, хотя сохранялась небольшая отёчность. Собственное вещество роговицы состояло из созревшей грануляционной ткани, под которым находилась фиброзная ткань с небольшим количеством рыхлых, параллельно расположенных пучков коллагеновых волокон с фокусами дезорганизации, между которыми имелись в большом количестве фибробласты, одиночные макрофаги и кровеносные сосуды (рис.11).

Рис.10. 3-я опытная леченная группа. Роговица кроликов после 14 суток терапии. Местами отмечается сохранение базальных клеток роговицы, слоев многослойного плоского покровного эпителия. Отдельные базальные клетки имеют увеличенные ядра. Созревание коллагеновых волокон. Окраска ГЭ. Ув. 10х40.

Рис.11. 2-я опытная не леченная группа. Роговица кроликов через 14 суток после повреждения. Восстановление слоев переднего эпителия. Большое количество фибробластов в собственном веществе. Окраска ГЭ. Ув. 10х10

Через 21 сутки терапии в 3-й опытной группе в роговице кроликов выявляется восстановление переднего эпителия, границы слоев были четко выражены, клетки среднего и верхнего слоя были хорошо дифференцированы, тесно расположены. Базальный слой был с умеренной дискомплексацией, вертикальная ориентация клеток нарушена, ядра имели полигональные или вытянутые ядра. Пограничная мембрана четко выражена, отмечается большое количество правильно расположенных коллагеновых волокон собственном веществе дискомплексации волокон, есть одиночные макрофаги и сосуды (рис.12).

Во 2-й не леченной группе на 21 сутки наблюдалось восстановление дифференцированного эпителия, отмечались хорошо выраженные границы слоев, плотное расположение клеток. Собственное вещество состояло из плотно расположенных, хорошо оформленных зрелых стромальных коллагеновых пластин собственного вещества роговицы. Лимфоциты, нейтрофилы и макрофаги отсутствовали и в центральной и в лимбической зонах роговицы (рис.13).

роговицы с единичными очагами

Рис.12. 3-я опытная леченная группа. Роговица через 21 суток терапии. Восстановление плоского переднего эпителия без дифференцировки на слои. Единичные макрофаги и сосуды. Очаговая дискомплексация коллагеновых волокон. Окраска ГЭ. Ув. 10х40.

Рис.13. 2-я опытная не леченная группа. Роговица через 21 суток после повреждения. Зрелые передний многослойный плоский эпителий и коллагеновые волокна собственного вещества роговицы. Окраска ГЭ. Ув. 10х10.

Выводы:

-

1. В связи с высокой биодоступностью, оптимальным периодом рассасывания, отечественная поликомпозиционная биодеградируемая полимерная пленка с метиленовым синим в терапии инфицированных проникающих ранений глаз в эксперименте не препятствует прорастанию фибробластов и не вызывает ответную хроническую реакцию воспаления тканей глаза.

-

2. Механическая герметизация поверхности инфицированной раны роговицы биопокрытием «Novacel Ziyo» препятствует проникновению внешних инфекционных агентов, что в сочетании с наличием в составе метиленового синего, снижает выраженность воспалительного процесса и способствует сокращению времени регенерации роговицы на 7 сутки.

-

3. В роговице глаз кроликов во 2-й (не леченной группы) воспалительные

-

4. Закрытие эпителиального дефекта переднего плоского эпителия в начальном этапе в основном происходило за счет врастания клеток из росткового слоя лимбической зоны, а в дальнейшем – за счет пролиферации проросших клеток и дальнейшей миграции (в меньшей степени) клеток из зоны лимба.

-

5. Полное закрытие дефекта переднего эпителия роговицы во 3-й

-

6. Созревание коллагеновых

изменения с повышенной активацией лейкоцитов привели к выраженным альтернативным повреждениям, незначительной задержке регенерации переднего эпителия и разволокнению, дезорганизации коллагеновых волокон.

леченной группе наблюдалось на 14-е сутки после терапии поликомпозиционной биодеградируемой полимерной пленкой с метиленовым синим, тогда как у кроликов 2-ой не леченной группы сохранялся небольшой эрозированный участок роговицы.

волокон с их параллельным расположением в роговице к концу эксперимента в 3-й опытной леченной группе было завершено, во 2-ой не леченной группе выявляются одиночные фокусы дезорганизации коллагеновых волокон.

Список литературы Результаты патоморфологической оценки эффективности применения плёночного биопокрытия "Novacel ziyo" в терапии проникающих ранений глаз

- Гундорова Р.А. Принципы оказания специализированной помощи при ургентных состояниях в офтальмотравматологии / Р.А. Гундорова, И.Б. Алексеева, Т.Г. Багатурия [и др.] // Рос. офтальмол. журнал. - 2012. - № 1. - С. 93-98.

- Гундорова, Р. А. Современная офтальмотравматология / Р.А. Гундорова, А.В. Степанов, Н.Ф. Курбанова - М.: ОАО "Изд-во "Медицина".-2007.-256 с.

- Гундорова Р.А., Нероев В.В., Кашников В.В. Травмы глаза. М., ГЭОТАР-Медиа, 2009. - С.383-394.

- Катаев М. Г. О сроках ПХО ран век /М. Г. Катаев // Новые технологии в пластической хирургии придаточного аппарата при травмах глаза и орбиты в условиях чрезвычайных ситуаций и катастроф: науч.-практ. конф., 11-13 апреля 2007 г. - М.: 2007. - С. 44-46.

- Shukla B. Management of ocular trauma / B. Shukla, S. Natarajan. - New Delhi: CBS Publishers & Distributors, 2005. - 324 p.