Результаты первичного эндопротезирования тазобедренного сустава на базе Республиканской клинической больницы №4

Автор: Ипполитов И.Ю., Кисткин А.И., Чекушина Л.В.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 15 т.6, 2018 года.

Бесплатный доступ

В 2016-2017 гг. эндопротезирование тазобедренного сустава в 52% случаев выполнялось пациентам с деформирующим коксартрозом, реже - при чрезвертельных и при длительно несрастающихся (сроком 2 года и более) переломах шейки бедренной кости, в 2% случаев - при вколоченных переломах шейки бедренной кости. До проведения операций у всех больных результаты клинической оценки по шкале Харриса составили менее 70 баллов, что указывало на неудовлетворительное функционирование сустава. После проведения тотального эндопротезирования интенсивность болевого синдрома, хромота, необходимость в дополнительной опоре значительно уменьшилась, увеличилась способность передвигаться на расстояние.

Деформирующий коксартроз, перелом, тазобедренный сустав, эндопротезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147249549

IDR: 147249549 | УДК: 616.728.2:615.477.2

Текст научной статьи Результаты первичного эндопротезирования тазобедренного сустава на базе Республиканской клинической больницы №4

В России вопросы оперативного лечения выраженных дегенеративных изменений тазобедренного сустава до последнего времени сводились к различным вариантам межвертельной остеотомии бедра, таза, артродезированию. Использование различных вариантов ранее общепринятого оперативного лечения при патологии тазобедренного сустава не давало удовлетворительных результатов. Эндопротезирование тазобедренного сустава значительно улучшило качество жизни населения, поэтому изучение эффективности данного метода является актуальным вопросом, затрагивающим ряд различных научных работ [1–4].

Цель работы – анализ результатов проведения первичного эндопротезирования тазобедренного сустава на базе Республиканской клинической больницы № 4.

Материалы и методы . В основу работы положен клинический материал 50 больных, находящихся на стационарном лечении в травматологическом отделении № 6 ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4» (г. Саранск) в 2016–2017 гг., которым было проведено первичное тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Женщин лечилось 29, мужчин – 21. Возраст варьировал от 42 до 84 лет.

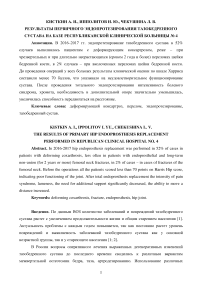

Структура патологии тазобедренного сустава представлена на рисунке 1.

-

■ Деформирующий коксартроз - 52%

-

■ Перелом шейки бедренной кости (чрезвертельный) - 26%

-

■ Перелом шейки бедренной кости (вколоченный) - 2%

-

■ Несросшийся перелом шейки бедренной кости - 20%

Рис. 1. Структура патологии тазобедренного сустава у обследованных больных.

В качестве имплантов для эндопротезирования во всех случаях был использован эндопротез фирмы Zimmer (США).

Бесцементная фиксация частей эндопротеза была применена у 39 пациентов, у 11 пациентов – полностью цементная. Выбор способа фиксации имплантатов зависел от возраста больного, степени выраженности остеопороза, а также характера изменений в вертлужной впадине и проксимальном отделе бедренной кости.

Клиническая оценка результатов эндопротезирования тазобедренного сустава проводилась по шкале Харриса [4], позволяющей оценить исходы после проведенного лечения. Система Харриса предполагает оценку 4-x категорий: боль, функция, деформация, амплитуда движений. По каждой категории набирается определенное количество баллов. Максимальное число баллов равно 100. Сумма баллов от 100 до 90 оценивается как отличная функция сустава, от 89 до 80 - как хорошая, от 79 до 70 - как удовлетворительная и менее 70 - как неудовлетворительная (табл. 1).

Таблица 1

Шкала Харриса

|

Категория |

Баллы |

|

Интенсивность болевого синдрома |

|

|

Хромота |

|

|

Использование дополнительной опоры |

- использование трости при ходьбе на дальнее расстояние - 7 баллов;

|

|

Способность передвигаться на расстояние |

- ходьба без ограничения - 11 баллов;

|

Результаты исследования . Анализ статистических данных показал, что в большинстве (52%) случаев эндопротезирование тазобедренного сустава выполнялось пациентам с деформирующим коксартрозом, реже – при чрезвертельных и при длительно несрастающихся переломах шейки бедренной кости, 2% пациентов было прооперировано при вколоченных переломах шейки бедренной кости.

У более 70% пациентов преобладала дисплазия вертлужной впадины. На операциях обнаруживалась в значительной степени плоская «блюдцеобразная» вертлужная впадина с различной толщиной ее стенок (верхней, передней, нижней, задней и медиальной). В основном отмечалось значительное уменьшение переднезаднего размера по сравнению с верхненижним.

В большинстве случаев была использована техника формирования ложа за счет верхних и задних отделов стенок вертлужной впадины и цементная имплантация вертлужного компонента маленького размера (43–48) с максимальным сохранением костной ткани. Недопокрытие верхнего края вертлужного компонента до 10–15% считалось вполне допустимым и обычно заполнялось костной стружкой.

В 21 операции использовали костную аутопластику головкой бедренной кости в задневерхнем секторе. У 8 больных с целью укрепления крыши вертлужной впадины применена цементная пластика с армированием цемента 2–4 спонгиозными шурупами. Всем больным произведена имплантация вертлужного компонента за счет его запланированной медиализации с помощью предварительной циркулярной остеотомии дна вертлужной впадины.

-

13 больных оперированы по поводу чрезвертельного перелома шейки бедренной кости и 1 больная по поводу вколоченного перелома шейки бедренной кости. Все эти травмы были получены либо в быту, либо на производстве.

-

10 больных были прооперированы по поводу длительно несрастающихся переломов шейки бедренной кости (сроком 2 года и более).

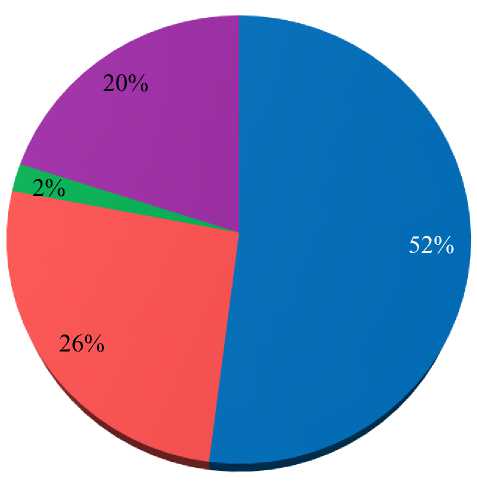

До проведения оперативного вмешательства у всех больных результаты клинической оценки по шкале Харриса составили менее 70 баллов, что указывало на неудовлетворительное функционирование сустава. После проведения тотального эндопротезирования эти показатели значительно улучшились (табл. 2, рис. 2), особенно у больных, прооперированных по поводу чрезвертельного перелома шейки бедра, длительно несрастающихся переломов шейки бедренной кости и деформирующего коксартроза: интенсивность болевого синдрома, хромота, необходимость в дополнительной опоре значительно уменьшилась, увеличилась способность передвигаться на расстояние.

Таким образом, проведенный анализ ближайших результатов первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава позволяет судить о высокой эффективности данного оперативного вмешательства, значительно улучшающего качество жизни пациентов и восстанавливающего функциональную активность сустава.

Клинические результаты лечения больных после первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава

(чрезвертельный)

(вколоченный)

бедренной кости

■ до операции ■ после операции

Таблица 2

|

Количество больных: абсолютное число (%) |

Количество баллов по шкале Харриса |

|||

|

100-90 |

89-80 |

79-70 |

<70 |

|

|

с деформирующим коксартрозом |

- |

24 (48%) |

2 (4%) |

- |

|

с чрезвертельным переломом шейки бедра |

- |

7 (14%) |

6 (12%) |

- |

|

с вколоченным переломом шейки бедра |

- |

- |

1 (2 %) |

- |

|

с длительно несрастающимся переломом шейки бедра |

- |

10 (20%) |

- |

- |

Рис. 2. Результаты лечения больных после первичного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава по Харрису, в баллах.

Список литературы Результаты первичного эндопротезирования тазобедренного сустава на базе Республиканской клинической больницы №4

- Абельцев В. П. Хирургическое лечение диспластического коксартроза. -М.: Медицина, 2011. -218 с.

- Зайцева О. П., Колотыгин Д. А., Вишняков В. А. Анализ ошибок и осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава//Эндопротезирование крупных суставов: материалы Всерос. конф. -М.: ЦИТО, 2011. -С. 47.

- Слободской А. Б., Бадак И. С., Воронин И. В., Дунаев А. Г., Быстряков П. А. Эндопротезирование тазобедренного сустава в сложных случаях //Травма. -2011. -Т. 12, № 2. -Режим доступа: http://www.mif-ua.com/archive/article/21708. EDN: RTKUMV

- Harris W. H. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment of mold arthroplasty//J. Bone Jt Surg. -2011. -Vol. 54A. -pp. 61-76.