Результаты полевых исследований на левобережье реки Шилки

Автор: Алкин С.В., Васильев С.Г., Колосов В.К., Нестеренко В.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521190

IDR: 14521190

Текст статьи Результаты полевых исследований на левобережье реки Шилки

До настоящего времени палеолит Шилки и Аргуни – рек, образующих Амур, остаётся малоисследованным. В их бассейнах велись стационарные археологические раскопки нескольких объектов, наиболее известные из которых – поселения Сохатино-4 и Арта – 2, стоянки Танга и Амагалон [Кириллов, Рижский, 1973, с. 26-31; Черенщиков, 1992, с. 12]. Они расположены на рр. Ингода и Онон - левой и правой составляющих р. Шилка и характеризуют начальный период верхнего палеолита Забайкалья [Конс-

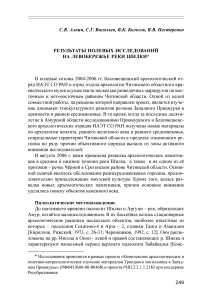

Рис. 1. А – схема расположения средневековых городищ на отрезке р. Шилки от с. Верхние Куларки до с. Усть-Чёрная:

1 – на Чудейском утёсе, 2 - у с. Усть-Чёрная, 3 - напротив с. Верхние Куларки;

В – профиль Чудейского утёса с сечением по территории городища;

С – топографический план городища на Чудейском утёсе.

тантинов, 1994, с. 34]. Пункты сборов подъёмного палеолитического материала здесь также немногочисленны. Очевидно, что данная территория, представляющая большую часть Во сточного Забайкалья и имеющая 250

Рис. 2. Археологический материал разведки 2006 г.

Подъёмные сборы: 1, 3, 4 – местонахождение 1 на Чудейском утёсе;

2 – нуклеус из слоя 3 шурфа на местонахождении 1 на Чудейском утёсе;

5 – местонахождение вблизи городища у с. Усть-Чёрная.

площадь более 250 тыс. кв. километров, должна представить большее количе ство палеолитических объектов. Причинами подобной диспропорции явились труднодо ступно сть большинства участков, преимущественно водный характер археологиче ских разведок, а также наличие исследовательского стереотипа, при котором разведки производились на сравнительно невысоких уровнях, в непосредственной близо сти от русел рек.

Целенаправленный поиск на участках с высокими отметками позволил нам выявить в 2004-2006 гг. ряд перспективных археологических объектов. Это палеолитические местонахождения у с. Кайластуй на р. Аргунь, у с. Ломы и с. Усть-Чёрная на р. Шилка. Их характерной особенностью явилась приуроченность к отметкам на высоте 60-80 метров от уровня реки, на достаточном удалении от их русел. Так, два местонахождения на р. Чёрная обнаружены вблизи территорий средневековых городищ (рис.1, А), которые занимали преимущественные высотные позиции в долине.

Сборы на пункте 1, расположенном в 300-350 м. юго-восточнее раннесредневекового городища на Чудейском утёсе представлены несколькими выразительными орудиями, оформленными в основном на отщепах и крупных сколах. Одна из находок представляет собой фрагмент крупной ретушированной пластины (рис.2, 1). Исходным сырьём являлась не только речная галька, но и обломки местных скальных пород. Поверхности большей части обнаруженных на местонахождениях каменных изделий дефлированы. Шурфовка в площади палеолитического местонахождения позволила зафиксировать привязку археологического материала к слою серых суглинков с дресвой, находящемуся в контакте с зоной дезинтеграции коренных пород, на глубине 50-60 см. В нём обнаружен подпризматический нуклеус на гальке (рис.2, 2) и мелкие фрагменты трубчатых костей.

Второй пункт сбора подъемного материала отмечен в 50-100 метрах восточнее городища, расположенного у с. Усть-Чёрная. Здесь на пашне собрано несколько артефактов палеолитического облика (рис.2, 5).

Открытые объекты предварительно датируются нами начальным этапом верхнего палеолита. При этом в районе исследования сохраняется перспектива обнаружения более древних местонахождений.

Раннесредневековые городища.

В связи с началом в 2004 г. работ Благовещенского отряда на Троицком могильнике (Ивановский район Амурской области) намечено новое направление в изучении культуры троицких мохэ – поиск их памятников в Восточном Забайкалье, т.е. в районах Верхнего Амура.

Как известно, троицкая группа памятников (VII-XII вв.) была выделена из мохэской культуры по характерной лепной керамике на материалах раскопок в Амурской области и, прежде всего, по данным Троицкого могильника на р. Белой (бассейн р. Зеи). Опорный памятник троицкой группы – Троицкий могильник – изучался на протяжении нескольких полевых сезонов Е.И. Деревянко в 60-70-е гг. прошлого века [Деревянко Е.И., 1977].

За десятилетия, прошедшее с открытия и первого этапа раскопок Троицкого могильника, в Западном Приамурье и на сопредельной территории Маньчжурии было открыто немало материалов троицкого типа. В последние годы активно обсуждается гипотеза о миграции групп средневекового населения в Приамурье из Маньчжурии. Возможно, южно-маньчжурские племена мохэ, или шире – бохайские мохэ, в конце VIII-IX вв. появились в Приамурье: среди них к западу от Малого Хингана были племена троицкой группы памятников, к востоку – амурские чжурчжэни. С ними в Приамурье появился комплекс вещей, который не был характерен для автохтонной михайловской культуры северной группы шивэй и найфельдской группы хэйшуй мохэ [Нестеров, 1998].

Для выяснения причин и направления миграции, определения различий в культуре различных групп мохэского населения, а также внутренней хронологии истории мохэ в Приамурье было признано необходимым предпринять шаги к расширению источниковой базы по памятникам на территории Западного Приамурья. В 2004 г. возобновлены исследования Троицкого могильника [Алкин, Фэн Эньсюэ, 2006]. Комплексный анализ археологических и антропологических материалов, полученных при изучении Троицкого могильника и других памятников этой культуры, корреляция этих данных с материалами из Восточного Забайкалья должны расширить возможности для решения частной проблемы миграции из внутренних районов Маньчжурии в Западное Приамурье мохэского населения (сумо мохэ средневековых китайских письменных источников), их расселения и хозяйственной адаптации в новых условиях, а также для решения более общей проблемы происхождения тунгусо-маньчжурских народов Дальнего Востока. Очевидно, что работа в бассейне Шилки может позволить прояснить спорные проблемы формирования этнокультурной ситуации в Приамурье не только в раннее средневековье, но и в другие эпохи [см.: Нестеров, Алкин, 2003].

Средневековые городища в долине Шилки впервые были описаны в 1915-1916 гг. [Черенщиков, 1992, с.8]. В 1953 -1954 гг. исследования в этом районе проводила Дальневосточная археологическая экспедиция ЛО ИИМК [Окладников, Ларичев, 1999; Деревянко Е.И., 1972]. Были составлены планы некоторых из них, заложены разведочные раскопы и траншеи. В 90-е годы прошлого века на отдельных объектах исследования были продолжены О.Ю. Черенщиковым. В августе 2006 г. нами обследовано городище на Чудейском утесе, где впервые произведена инструментальная топографическая съёмка, тщательная фотофиксация и сбор подъёмного материала.

Городище на Чудейском утесе расположено на поверхности одноименного мыса горы Широкой (высота 60 м.) на левом берегу притока Шилки р. Черной на расстоянии около 7 км выше устья. Площадь городища более 6000 кв. м. (Рис. 1).

Обследованием поверхности памятника было установлено, что на нём имеется 41 котлован жилищ-полуземлянок. Все западины, кроме одной, расположены внутри системы фортификационных сооружений. Она представляет собой двойной ров и валы, ограничивающие городище с восточной и южной сторон. Вход располагался с южной стороны, где имеются перемычки во рвах, идущие на уровне межровного вала. Сохранность памятника хорошая. Несколько западин имеют следы шурфовки.

Памятник входит в систему городищ на Шилке и её притоках, которые могут быть датированы концом I – началом II тыс. н.э. В ходе разведки 2006 г. было также осмотрено городище близь с. Усть-Черная, дислокация которого на высоком утёсе и организация жилого пространства и фортификационная архитектура и в целом аналогичны городищу на Чудейском утёсе. Кроме того, было установлено местоположение городищ напротив сёл Верхние Куларки и Лужанки.

По всей видимости, на определенном этапе развития культуры троицкого типа началось продвижение мохэсцев в западном направлении от основного ареала их расселения вверх по течению Амура. Хорошо укрепленные поселения на Шилке и Чёрной свидетельствуют о том, что местное бурхотуйское население (монголоязычные шивэйцы китайских исторических хроник) сопротивлялось экспансии, что потребовало от пришельцев устройства городков на труднодоступных утесах высотой до 60 метров над уровнем реки и возведения сложных фортификационных сооружений в виде системы рвов и валов.

Совместная работа Благовещенского археологического отряда ИАЭТ СО РАН и ЧОКМ им. А.К.Кузнецова по изучению археологии бассейна р. Шилка будет продолжена.