Результаты полевых исследований памятника Тартас-1 в 2007 году

Автор: Молодин В.И., Парцингер Г., Гришин А.Е., Новикова О.И., Соловьев А.И., Гаркуша Ю.Н., Марченко Ж.В., Пиецонка Х., Казакова Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521353

IDR: 14521353

Текст статьи Результаты полевых исследований памятника Тартас-1 в 2007 году

Изучение уникального памятника Западной Сибири – Тартас-1 (Венгеровский район Новосибирской области) – продолжается уже пятый год. За это время выяснилось, что на участке 1-й надпойменной правобережной террасы р. Тартас существовали два крупных, возможно, связанных между собой, некрополя эпохи бронзы – позднекротовский и андроноидный. На этой же площади ранее функционировал комплекс сооружений эпохи ранней бронзы (керамика одиновского типа). Кроме того, на площади памятника были зафиксированы следы деятельности человека в эпохи неолита, поздней бронзы и раннего железа. Результаты предыдущих лет отражены в серии публикаций [Молодин, Новикова, Гришин и др., 2006; Молодин, Парцингер, Гришин и др. 2004; и др.]. В 2007 г. исследовано: 75 (всего 243) погребальных комплексов, большинство которых относится к андроноидно-му некрополю; 2 (всего 3) конструкции эпохи ранней бронзы; 74 (всего 329) ямы различного, в том числе и ритуального назначения. Площадь, вскрытая в 2007 году, составляет 1971,5 кв. м (всего за 5 лет - 5741,5 кв. м).

Исследование памятника ведется сплошной площадью с юга на север, вдоль края террасы. В настоящее время полностью отработана южная его часть и начато изучение центрального участка. Геофизическая карта этой части некрополя наиболее информативна, т.к. территория нарушена только пашней. Практически все выявленные здесь геофизические аномалии соответствуют археологическим объектам.

Большинство погребальных комплексов, изученных в 2007 году, относятся к андроноидной части могильника. Эти погребения обладают рядом черт, которые связывают их как с позднекротовской погребальной традицией, так и с андроновской (подробнее см.: [Молодин, Парцингер, Гришин и др. 2004, с. 360, 361]). Подчеркнем, что в одном и том же ряду встречаются комплексы, демонстрирующие преимущественно следы как позднекротов-ской (группа А), так и андроновской погребальной практики (группа Б).

Отмечено увеличение числа фактов и количества вариантов помещения в могилу кремированных на стороне останков человека. Например, в

Рис. 1. План погребений №238 ( А )

и №235 ( Б ). 1 – керамический сосуд;

2 – кальцинированные кости человека;

3 – бронзовые височные кольца; 4 – фрагмент бронзового предмета; 5 – кость животного;

6 – череп человека; 7 – роговое блюдо;

8 – кости рыбы; 9 – скелет рыбы.

могильную яму №208 помещено скопление кальцинированных костей человека (№2) и полный скелет взрослого (№1) (рис.1 а ). Подобный вариант сочетания кремированных останков и полного скелета в одном комплексе зафиксирован на памятнике впервые. Сосуды из погребения имеют фёдоровский облик. Аналогичные «бири-туальные» комплексы фиксировались в классических андроновских захоронениях Барабы [Молодин, 1985, рис. 56, 6]. Примечательна нетипичная поза погребенного №1. По всей видимости, первоначально умерший был уложен на спину, но голова была повернута налево, правая рука согнута в локте и положена поперек туловища, как иногда это бывает при положении погребенного на левом боку. Ноги же были раздвинуты и согнуты в коленях. Можно предположить, что для исполнителей обряда было важно совместить типичное положение тела на боку и необычное положение ног.

Как уже отмечалось, следы древнего проникновения в уже зарытые могилы очень часто на Тартасе-1 носят ритуальный характер [Мо-лодин, Парцингер, Гришин и др. 2004, с. 360]. Об этом свидетельствует факт возвращения в могилу практически всех костей потревоженного скелета и зачастую упорядо- ченное их расположение в шурфе. Погребение №215 демонстрирует нам похожий вариант, но реализованный в могиле с кремированными останками. В стратиграфическом разрезе явственно прослеживались следы проникновения в могильную яму, кальцинированные кости располагались не на дне могилы, а были перемещены в шурф, причем достаточно компактно. Возможно, органическая емкость, в которую, были помещены остатки сожжения, на момент проникновения еще сохранялась. Это предполагает небольшой промежуток времени между первоначальной засыпкой могилы и проникновением в нее.

Над рядами погребений западной периферии могильника зафиксированы участки золистого слоя мощностью до 0,15-0,2 м, содержащего кальцинированные кости животных, керамические фрагменты со следами вторичного обжига баночной посуды андроновского облика и керамики, культурную принадлежность которых еще предстоит выяснить. В ряде случаев, данный слой заполняет ямы, сооруженные непосредственно в заполнении погребальных камер. Ямы с золистым слоем встречаются и вне могил. Данный факт является принципиально новым для андроновской и позднекротовской погребальной практики.

Увеличение доли комплексов с кальцинированными костями человека и наличие золистого слоя с культурными остатками в ямах, могилах и верхних слоях фиксируются в той части террасы, которая осваивалась позже всего. Это может указывать на изменения в погребальной практике, бытовавшей на могильнике. Предположительно увеличивается роль огня в погребальном обряде. Новым является и помещение в могилу рыбы, зафиксированной в виде костей и полных скелетов. Связаны эти факты только с трансформацией ритуала или и со сменой населения поможет узнать антрополого-генетический анализ костей погребенных.

В 3-х андроноидных погребениях (№№123, 179, 182) были совершены впускные захоронения . Причем более поздние ямы почти точно, с небольшим смещением, попадали на ранние сооружения. Погребения №123 и 179 расположены в одном ряду, №182 – в соседнем. Ориентировка погребенных в поздних погребальных камерах обратная андроноидным - З-ЮЗ, поза – скорченная, на правом или левом боку. Во всех случаях ямы сооружены в уже разрушенных андроноидных комплексах, но до дна более древних могил не доходили. В погребении №179, где был «впущен» ребенок, в его изголовье обнаружен небольшой круглодонный, неорнаментированный сосуд. Сосуд отнесен к погребению условно, т.к. граница впускного сооружения прослеживается не четко. Но на наш взгляд, это сопроводительный инвентарь для ребенка и, учитывая другие признаки впускных комплексов, данные впускные погребения можно связывать с ирменским временем. Подобные комплексы вне стратиграфической связи с андроноидными погребениями не найдены.

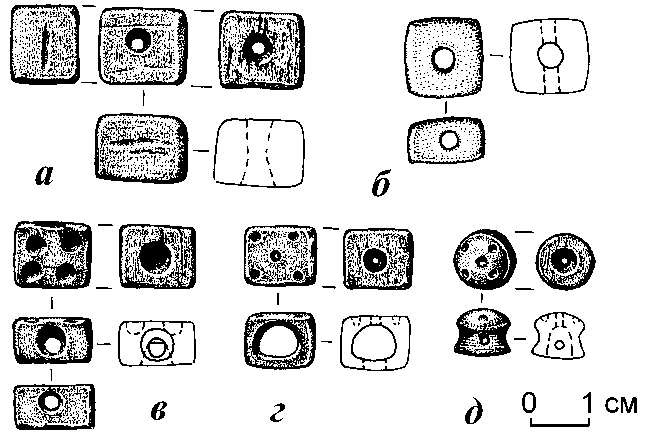

Среди оригинальных находок можно отметить 5 оригинальных костяных изделий (рис. 2). В предмете обязательно сверлилось одно сквозное

Рис. 2. Костяные распределители из погребений №233 ( а ), №125 ( б ), №206 ( в ), №175 ( г ), №205 ( д ).

отверстие. Второе высверливалось перпендикулярно первому насквозь, либо до соединения с первым, либо его не было вообще. Два комплекса, откуда происходят изделия, не нарушены. В одном случае предмет располагался среди кремированных останков человека, в другом – расположен в районе пояса погребенного. Контекст нахождения и особенности изделий указывают на возможное использование их в качестве узловых распределителей для шнура. Точных аналогий пока не известно.

В парном погребении детей №227 на ребрах, под левой плечевой костью скелета №1 обнаружен миниатюрный бронзовый предмет, напоминающий по форме кинжал. Выделяется обоюдоострое миндалевидное лезвие, плавно переходящее в черенок с небольшим приострённым навершием. Длина изделия – 5,4 см, разрез черенка – прямоугольный. Абсолютных аналогий этому предмету пока нет. Хотя само использование бронзовых вотивных предметов вооружения в фёдоровской погребальной практике, по всей видимости, было характерно для Барабы и примыкающих к ней районов равнинного Алтая [Аванесова, 1991, рис. 13-53; Молодин, Новиков, Жеме-рикин, 2002, с. 60, рис. 10-6].

Комплексом сопроводительного инвентаря выделяется также могила №238 (рис. 1 б ). Следов проникновения в могилу не зафиксировано. Тем не менее, скелет взрослого погребенного представлен только черепом с аккуратно отделенными костями основания. Череп располагался получившимся отверстием вверх. Своим видом он напоминает чашу. У восточ- 332

ной стены располагался андроновский сосуд и уникальное роговое блюдо. И в сосуде и на блюде найдены кости рыбы. Полный скелет рыбы располагался в северо-западном углу камеры. Роговое блюдо является самым ранним подобным изделием для Западной Сибири. Семантически оно может быть близко четырехугольным андроновским керамическим блюдам, которые редко, но встречаются на фёдоровских памятниках Барабы. Уже приходилось отмечать [Молодин, 1985, с. 102], что такие предметы были характерны для западного ареала распространения андроновской историко-культурной общности [Андроновская культура …, 1966].

В ходе реализации комплексного подхода по изучению материалов памятника, при анализе комплектности скелетов в полевых условиях была зафиксирована наследственная мутация в позвоночнике у ряда представителей андроноидной популяции: лишний позвонок в поясничном или крестцовом отделе. В первом приближении это является дополнительным (кроме вычленяемых генетически) маркером наличия родства между индивидуумами с подобным изменением. Дальнейшее исследование механизма возникновения и возможных корней данного изменения в скелете может дать интересную информацию.

Проведенные в этом году исследования на памятнике Тартас-1 значительно увеличили корпус вещественных источников по эпохе бронзы Ба-рабинской лесостепи. Принципиальными являются зафиксированные качественные изменения в наблюдаемых погребальных комплексах, которые могут указывать на временную динамику как внутри могильника, так и на изменение культурной картины в целом.