Результаты полевых исследований памятников наскального искусства древнейшего пласта на территории Минусинской котловины в 2020 году

Автор: Зоткина Л.В., Солодейников А.К., Давыдов Р.В., Курбанов Р.Н., Постников Н.В., Сутугин С.В., Шевченко Т.А., Конохов В.А., Федоренко П.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Возраст петроглифов раннего пласта Минусинской котловины и юга Сибири - это одна из самых сложных и пока не решенных проблем в изучении наскального искусства региона. Для ответа на вопрос о времени появления изображений минусинского и ангарского стилей, а также переходных между этими двумя традициями вариантов требуется комплексное исследование, включающее эксперименталъно-трасологическое изучение большой серии петроглифов, привлечение данных о геоморфологии памятников наскального искусства в контексте расположения изображений. Важную информацию для культурно-хронологической атрибуции раннего пласта может дать абсолютное датирование скальных поверхностей и грунта из трещин или склонового чехла. Работы Минусинского петроглифического отряда ИАЭТ СО РАН в полевом сезоне 2020 г. были ориентированы в этих направлениях. С целью систематизации имеющихся данных о древнейших изображениях было проведено редокументирование большой серии петроглифов с применением единого стандарта фиксации и описаний. Было продолжено трасологическое изучение наскальных изображений раннего пласта, а также проведена большая серия экспериментов по пикетажу каменными и металлическими орудиями по красноцветному девонскому песчанику. Осмотр памятников наскального искусства с петроглифами древнейшего пласта с целью выявления участков для абсолютного датирования показал, что работа в этом направлении имеет большие перспективы. Были выявлены зоны для дальнейшего отбора образцов и получения серий абсолютных дат методами ОСЛ (оптически стимулированная люминесценция) и НКН (наземные космогенные нуклиды). В данном случае первый ориентирован на определение возраста грунта, а второй -на выявление фрагментов породы с разных ярусов памятника, что позволит судить о времени, когда его участки были открыты для нанесения изображений.

Наскальное искусство, петроглифы, древнейший пласт, минусинская котловина, эксперимент и трасология, абсолютное датирование наскального искусства

Короткий адрес: https://sciup.org/145145634

IDR: 145145634 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.445-452

Текст научной статьи Результаты полевых исследований памятников наскального искусства древнейшего пласта на территории Минусинской котловины в 2020 году

Одной из центральных проблем изучения наскального искусства на территории Минусинской котловины является вопрос о возрасте изображений минусинского и ангарского стиля. Несмотря на то, что все без исключения исследователи соглашаются с тем, что петроглифы этого пласта можно считать древнейшими на рассматриваемой территории, их хронологическая и культурная атрибуция не установлены [Шер, 1980, 2006; Подольский, 1973; Пяткин, Мартынов, 1985; Совето-ва, Миклашевич, 1999; Миклашевич, 2015; Русакова, 2005; Есин, 2010]. Исследователи согласны в том, что минусинские и ангарские изображения должны быть отнесены к доокуневскому времени, но для конкретизации их возраста недостаточно данных, отсутствует надежная корреляция с археологическими материалами. По этой причине изучение наскальных изображений древнейшего пласта требует применения иных подходов. В настоящее время исследователи выделяют не только минусинский и ангарский стили, но и переходные варианты, обладающие чертами обеих традиций, называя их изображениями раннего или древнейшего пласта. Е.А. Миклашевич довольно подробно раскрывает эту проблему и обозначает актуальные направления ее решения [2015]. Последние годы исследований показывают, что для получения максимально полного представления о времени возникновения, развитии стилистики и культурной атрибуции древнейших петроглифов требуется системный подход.

Одной из основных задач полевых работ Минусинского петроглифического отряда в 2020 г. было изучение наскального искусства древнейшего пласта на территории Республики Хакасии и юга Красноярского края. Исследования проводились в нескольких направлениях: документирование ранних наскальных изображений региона, проведение трасологического анализа минусинских и ангарских выбитых петроглифов (при условии их хорошей сохранности и доступно сти), а также палимпсестов, в которых участвуют изображения древнейшего пласта. Важное направление работы отряда, без которого трасологические исследования невозможны, – экспериментальное моделирование технологического процесса создания петроглифов в технике пикетажа. Особое внимание было уделено естественнонаучному изучению наскального искусства, а именно оценке перспектив прямого датирования скальных поверхностей.

Документирование

Документирование изображений осуществлялось по заранее выработанному алгоритму и проводилось в двух направлениях: описание и фиксация. Описания включали такие характеристики, как геоморфологические особенности, общий контекст и состояние сохранности плоскостей, морфологические и метрические параметры плоскостей, их экспозицию и пр. Древнейшие изображения описывались с учетом контекста расположения их на скальной поверхности, а также стилистических и технологических характеристик, наличия следов пигмента и ассоциаций с другими более поздними петроглифами и рисунками. Фиксация плоскостей осуществлялась по следующему стандарту:

-

1) общий вид участка с плоскостью для геоморфологической характеристики участка;

-

2) общий вид плоскости ортогонально с целью получения «карты поверхности» для мониторинга состояния сохранности;

-

3) общий вид плоскости с изображениями с тропы или от уреза воды для фиксации подходов к ней;

-

4) общий вид плоскости с рассеянным светом – фотография-основа для прорисовки;

-

5) общий вид плоскости с естественным освещением в разное время светового дня для фиксации особенностей затемнения или высветления различных участков и изображений (по возможности);

-

6) фотограмметрия пло ско сти для получения трехмерной модели общего вида скальной поверхности с изображениями и общих характеристик макрорельефа – может быть также использована для выполнения прорисовки;

-

7) панорамная съемка всей плоскости фрагментами (по квадратам) для получения основы для выполнения максимально детализированной прорисовки.

Каждое изображение фиксировалось с учетом особенностей техники его выполнения. Красочные рисунки обычно лучше видны во влажном состоянии, поэтому для получения максимально полных представлений о них фотодокументирование осуществлялось по сухой и влажной поверхности, с естественным освещением и с искусственным рассеянным светом. Полученные фотографии обрабатывались по методу пигментных карт [Соло-дейников, в печати] и программы DStrech [Там же], которые позволяют усиливать контраст, за счет чего уточнять детали и контуры даже слабо просматривающихся рисунков.

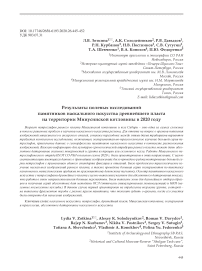

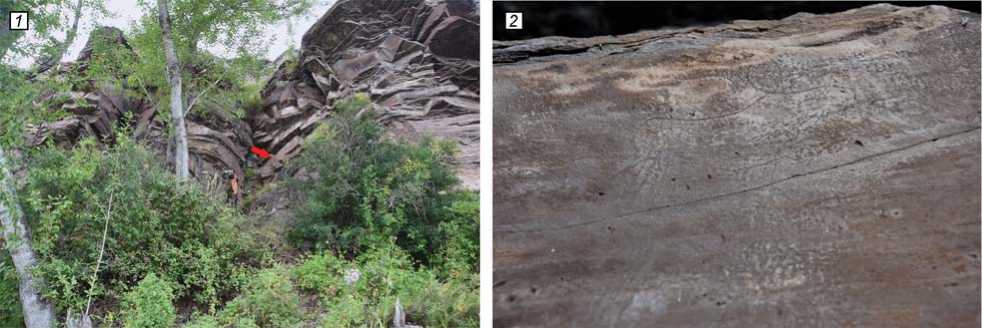

Фиксация петроглифов проводилась в разных масштабах для выявления различной информации. Общие виды рельефных изображений были получены при помощи серии flash-around (для выпол- нения HDR и GIF) [Солодейников, 2013] (рис. 1), фотограмметрии, а также панорамной макросъемки фрагментов по квадратам [Миклашевич, Бове, 2014]. Эти материалы могут быть в дальнейшем использованы как самостоятельные источники, а также для выполнения прорисовок. Отдельного внимания заслуживает фиксация трасологически значимых участков петроглифов. Сюда входили такие приемы, как макросъемка фрагментов с естественным и искусственным освещением, а также выполнение макрофотограмметрии деталей изображений с характерными следами инструментов или областей перекрываний, участвующих в палимпсестах. Полученные материалы после обработки (в программах Agisoft Metshape, Geomagic Studio) использовались для дополнения результатов трасологического анализа петроглифов древнейшего пласта, полученных в полевых условиях.

Кроме фотофиксации и трехмерного моделирования рельефных наскальных изображений, также выполнялись прорисовки на прозрачную пленку с применением луп с различным увеличением (×5, ×20) и небольшого мобильного микроскопа (×20). Такой подход обеспечивает не только точное копирование контуров петроглифов, но и позволяет визуализировать результаты трасологических наблюдений уже на этапе полевых работ непосредственно перед изучаемым изображением.

Все материалы по документированию были систематизированы по описанным выше параметрам и в дальнейшем могут использоваться для подготовки базы данных по древнейшему пласту в наскальном искусстве Минусинской котловины.

Трасология и эксперименты

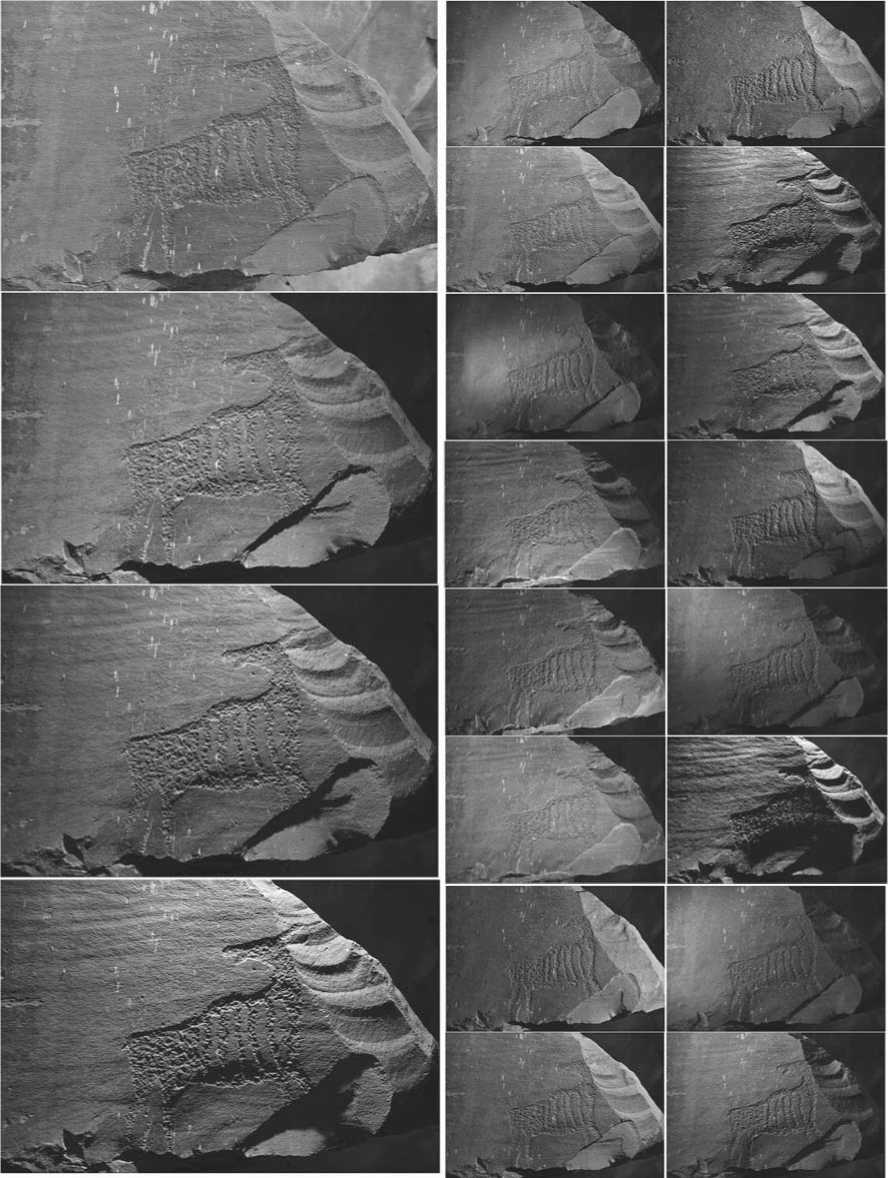

Трасологический анализ и прорисовка при помощи микроскопа одной из самых известных композиций минусинского стиля пло ско сти 10 участка 6а Шалаболинской писаницы* (рис. 2, 1 ) показал, что помимо выбивки для создания изображений использовалась также техника тонкой гравировки и в случае с эскизным зооморфным изображением – шлифовки. Гравированные линии разной глубины и степени проработанности заполняют контуры петроглифов минусинского стиля. Кроме того, внутри тонких линий, заполняющих выбитые контуры изображения лося, были обнаружены мельчайшие частицы металла (рис. 2, 2 ), что может указывать на достаточно позднее появление некоторых из гравировок. Однако над рассматриваемой плоскостью располагается доволь-

Рис. 1. Пример съемки flash-around одного изображения косули с повернутой головой на участке 4 Шалаболинской писаницы, Красноярский край.

но массивный навес. Было отмечено, что даже после многодневных дождей скальная поверхность остается сухой. Учитывая эту особенность контекста расположения плоскости, вероятность древнего возраста частиц металла внутри линий нельзя полно стью исключать.

На одном из участков было зафиксировано перекрывание гравированной линией выбитого участка – уха лося. С одной стороны, это не исключает вероятно сть синхронной, в т.ч. авторской доработки изучаемого изображения, но с другой – дает основание полагать, что петроглиф был дополнен

Рис. 2. Изображения минусинского стиля на участке 6а Шалаболинской писаницы, Красноярский край.

1 – общий вид на композицию с отмеченным на ней участком макрофото (без масштаба); 2 – гравированные линии с частицами металла внутри (макрофото).

в более позднее время, чем выполнено это классическое изображение минусинского стиля.

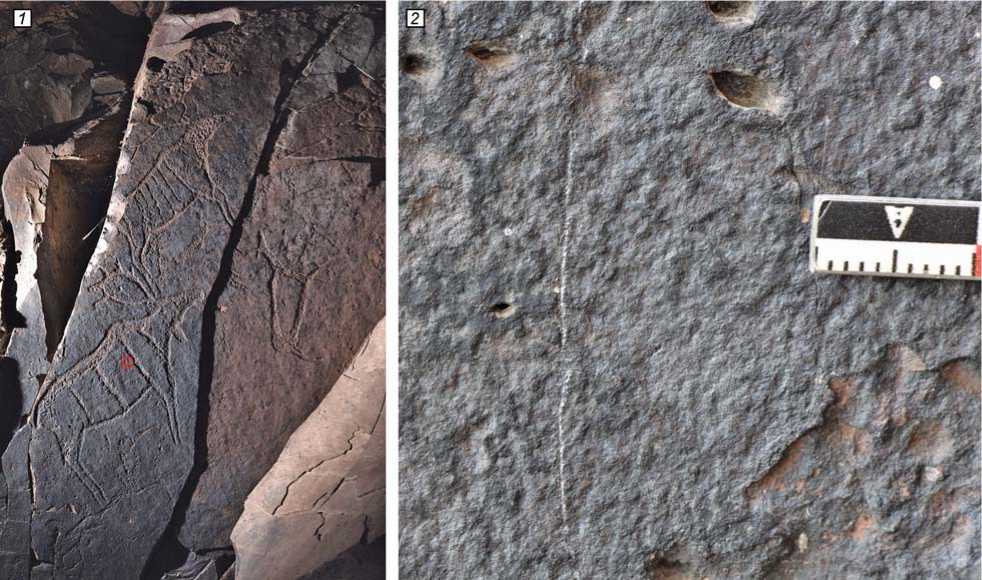

Экспериментальное моделирование процесса создания выбивки разными способами с использованием различных орудий было ориентировано в двух направлениях. Рассматривались, во-первых, характеристики получаемых в результате пикетажа выбоин, а во-вторых, особенности износа каменных и металлических орудий. Для проведения экспериментов было выбрано скальное обнажение у с. Пойлово, ок. 2 км от центра села, недалеко от Пойловской писаницы [Заика и др., 2018].

Перед проведением серии скальная поверхность была тщательно обследована, а также выполнена фотофиксация и трехмерная визуализация чистой плоскости. В качестве инструментов использовались металлические орудия, предварительно отлитые и обработанные в полевых условиях (зубила и острия из меди, оловянистой бронзы с содержанием олова 5 % и 10 %, копьевидное долото из 10%-ной оловянистой бронзы, долото из 5%-ной оловянистой бронзы, крупный чекан из 10%-ной оловянистой бронзы – всего 9 экз.), а также оббитые гальки местного вязкого сырья из р. Туба (рис. 3, 1, 2). Эксперименты показали, что в некоторых случаях медные инструменты и каменные орудия позволяют получить схожий рельеф выбитой поверхности (рис. 3, 3, 4). Однако использовать их продолжительное время и получать при этом обширные области обработанной поверхности не удается из-за быстрого и интенсивного повреждения рабочей части в ходе пикетажа. Анализ износа экспериментальных инструментов позволяет соотнести характеристики повреждения рабочих поверхностей на некоторых ранее изученных каменных орудиях из фондов Минусинского регионального краеведческого музея им Н.М. Мартьянова, найденных на памятниках наскального искусства [Зоткина, Бочарова, 2017].

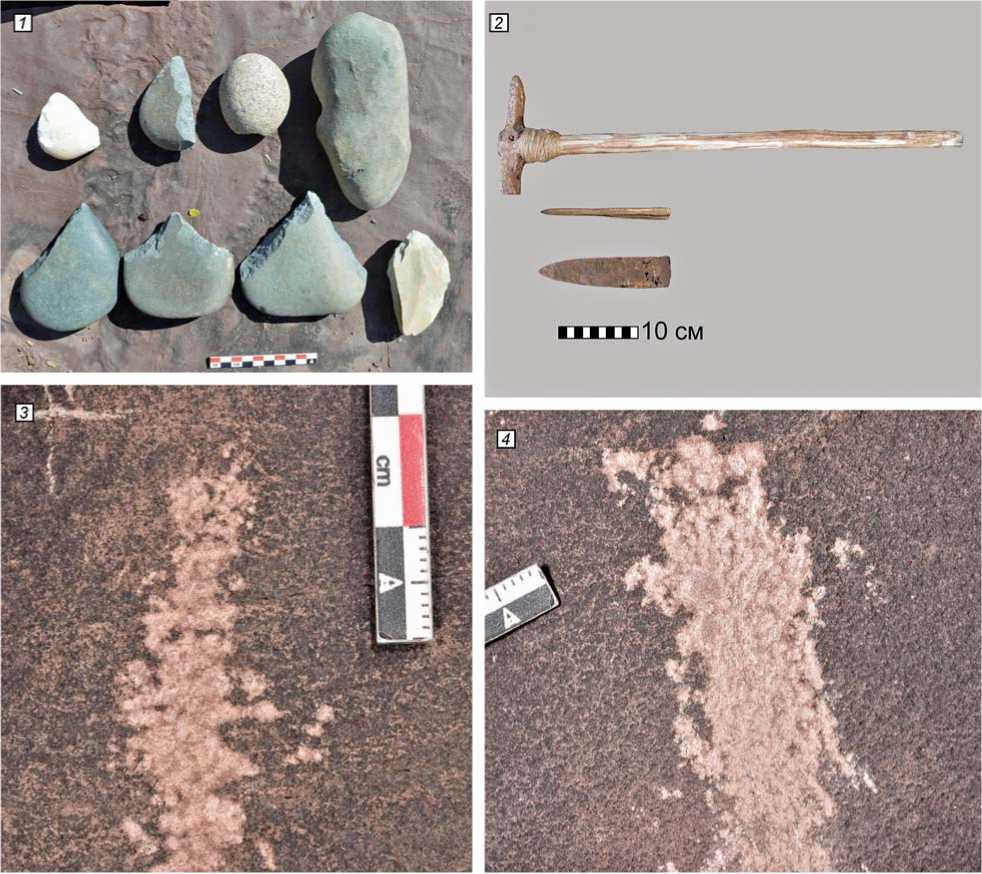

В ходе исследований на памятнике Шалаболин-ская писаница было обнаружено ранее неизвестное изображение лося на верхнем ярусе участка 7 (рис. 4). Контуры петроглифа переданы в технике гравировки и заполнены гравировкой и шлифовкой. Это изображение требует дальнейшего целенаправленного документирования и специального изучения с точки зрения иконографии и трасологии.

Возможности датирования

Одним из важных направлений работы полевого сезона 2020 г. стала разработка стратегии прямого датирования объектов наскального искусства. Для выбора конкретного метода выполнен предварительный о смотр памятников с наскальными изображениями раннего пласта. Были

Рис. 3. Эксперименты по пикетажу по красноцветному девонскому песчанику.

1 – посредники и отбойники из тубинской гальки, использовавшиеся в ходе экспериментов; 2 – металлические инструменты, использовавшиеся в ходе экспериментов (бронзовый чекан и острие, медное зубило); 3 – эталон выбивки, полученной каменным орудием из вязкого тубинского сырья; 4 – эталон пикетажа, выполненный медным острием.

Рис. 4. Новое изображение лося на Шалаболинской писанице, Красноярский край.

1 – общий вид на изображение; 2 – расположение петроглифа и его контекст.

выявлены перспективные участки для отбора образцов на ОСЛ-датирование (оптически стимулированное люминесцентное датирование) грунта из склонового чехла и из трещин, проходящих через плоскости или по их границам. Кроме того, проведенный осмотр показал, что одним из самых перспективных направлений для получения информации о возрасте скальных обнажений, составляющих памятники наскального искусства, можно считать космогенное датирование (датирование по наземным космогенным нуклидам). Отбор образцов породы на одном участке с разных ярусов позволит реконструировать последовательность освобождения песчаника от рыхлых отложений и определить время, когда участок скалы оказался на дневной поверхности и стал доступным для нанесения изображений. Проведенные обследования позволили выявить ряд поверхностей с высоким потенциалом абсолютного датирования различными методами.

Заключение

Работы Минусинского петроглифического отряда в 2020 г. можно рассматривать как важный предварительный этап в систематизации имеющихся данных о древнейшем пласте и в разработке стратегии исследований.

Работа реализована при поддержке гранта Президента РФ № МК-2273.2020.6.

Список литературы Результаты полевых исследований памятников наскального искусства древнейшего пласта на территории Минусинской котловины в 2020 году

- Есин Ю.Н. Проблемы выделения афанасьевской культуры в наскальном искусстве Минусинской котловины // Афанасьевский сборник. - Барнаул: Азбука, 2010. - С. 53-73.

- Заика А.Л., Артамонова А.В., Образцова А.В., Ермаков Т.К., Вдовин А.С., Трофимов А.А., Муршидова М.А., Конохов В.А. Пойловская писаница (предварительные итоги исследований 2015-17 годов) // Мартьяновские краеведческие чтения. - Минусинск: МРКМ, 2018. - Вып. XI. - С. 111-114.

- Зоткина Л.В., Бочарова Е.Н. Результаты технолого-трасологического исследования каменных орудий для выполнения петроглифов в технике пикетажа // Сибирские исторические исследования. - 2017. - № 4. -С. 27-45.

- Миклашевич Е.А. Древнейшие наскальные изображения Минусинской котловины: проблемы и перспективы исследования // Учен. зап. музея-заповедника "Томекая писаница". - 2015. - № 2. - С. 66-78.

- Миклашевич Е.А., Бове Л.Л. Гравировки на скалах Хакасии: новые технологии документирования // Тр. IV (XX) Всерос. археол. съездав Казани. - 2014. - С. 75-79.

- Подольский М.Л. О принципах датировки наскальных изображений. По поводу книги А.А. Формозова "Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР" // СА. - 1973. - № 3. - С. 265-275.

- Пяткин Б.Н., Мартынов А.И. Шалаболинские петроглифы. - Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1985. -192 с.

- Русакова И.Д. К вопросу о хронологии древнейших петроглифов Минусинской котловины) // Сб. докл. Междунар. конф. "Мир наскального искусства". - М.: ИА РАН, 2005. - С. 214-217.

- Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов (по итогам работы петроглифического отряда Южносибирской археологической экспедиции КемГУ) // Археология, этнография и музейное дело. -Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1999. - С. 47-74.

- Солодейников А.К. Некоторые аспекты фотофиксации наскальных изображений // Вести. Кем. гос. ун-та. - 2013. - Т. 4, № 3 (55). - С. 76-82.

- Солодейников А.К. Методы работы с плохо различимыми цветными изображениями // Universum Humanitarium (в печати).Учетная карта объекта культурного наследия федерального значения, представляющего собой историко-культурную ценность, "Шалаболинская писаница" (сост. А.Л. Заика). 2010 г. // Арх. Музея археологии и этнографии Средней Сибири Краснояр. гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева. Оп. 0057. Д. 002. 261 л.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. - М.: Наука, 1980. - 328 с.

- Шер Я.А. Первобытное искусство: уч. пос. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 351 с.