Результаты полевых исследований пещеры страшная в 2013 году

Автор: Кривошапкин А.И., Зенин В.Н., Васильев С.К., Шалагина А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522064

IDR: 14522064

Текст статьи Результаты полевых исследований пещеры страшная в 2013 году

В полевом сезоне 2013 г. Чарышским отрядом ИАЭТ СО РАН были возобновлены археологические исследования пещеры Страшная в Крас-нощековском р-не Алтайского края. Пещера расположена в пределах Северо-Западного Алтая в среднем течении р. Иня (бассейн р. Чарыш), ниже впадения в нее р. Тигирек, в 25 км на юг от с. Чинета и в 3 км на север от д. Тигирек.

Как археологический объект пещера Страшная известна с 1966 г. Первые исследования памятника проводились Н.Д. Оводовым в 1969–1970 гг. В ходе этих работ был накоплен обширный археологический и фаунистический материал. В 1989–1994 гг. было предпринято предварительное изучение пещерных осадков и археологического материала, в результате чего была установлена четкая дифференциация артефактов в соответствии с культурными горизонтами и выделены верхнепалеолитические и мустьерские комплексы [Деревянко, Зенин А.Н., 1995; Зенин А.Н., 1994]. Археологические работы на памятнике были продолжены в 2006–2009 гг. При их проведении были получены уникальные данные по фауне неоплейстоцена; проведен петрографический анализ сырья, использовавшегося при изготовлении каменных артефактов; получена яркая в типологическом отношении коллекция каменных артефактов [Зенин А.Н., 2010]. В результате проведенного радиоуглеродного датирования образцов, отобранных в этот период из культуросодержащих горизонтов, были получены следующие хронологические определения: слой 31a – 19150±80 (OxA-V-2359-19, кость); слой 31б – 43650±650 (OxA-15804, кость), 44050±700 (OxA-15805, кость), >51800 (OxA-15803, кость); слой 5 (I) – 34780±725 (АА30754, уголь), > 41000 BP (AA-38321, кость); слой 5 (II) – > 41000 BP (AA-38232, кость); слой 6 (III) – 35200±1300 BP (AA-37184, кость). Несмотря на видимую несогласованность датировок, учитывая палеонтологические и археологические данные, допустимо относить верхи слоя 3 к сартанскому времени, а низы слоя 3, слои 4, 5 (возможно и верхи слоя 6) – к каргинскому горизонту.

Основной задачей нынешних исследований было уточнение условий залегания археологических и фаунистических материалов в отложениях плейстоценового возраста, относящихся к 4-му и 5-му литологическим слоям, в рамках возобновления работ по изучению пещеры, прерванных в 2009 г.

После очистки от современного мусора и разбора обвалов была зачищена поверхность слоя 4 на выбранном участке (квадраты Б, В, Г, Д по линиям «19» и «20») общей площадью 8 м2. В ходе работ 2013 г. были исследованы четыре культурных горизонта 4-го и 5-го литологических слоев, зачищена кровля 6-го слоя.

Слой 4 (горизонт I) представляет собой легкие суглинки сероцветные в прикровельной части и осветленные коричнево-палевые в приподошвен-ной. Содержание обломочного материала в слое в целом незначительно. Преобладает мелкий изометричный щебень, хаотически ориентированный в толще слоя. Во включениях отмечаются отдельные мелкие ржаво-охристые обломки костного детрита.

Структура слоя 4 (горизонт II) непрочная крупно- и среднезернистая. Средние темноцветные суглинки обильно насыщены дресвой и мелким щебнем, содержание среднещебнистого материала существенно ниже (5–10 %), крупнощебнистые включения единичны. Также для него характерны включения сильно сапролитизированного известняка, представляющие собой гнезда и скопления известняковой дресвы в белесом мучнистом заполнителе.

Легкий палевый суглинок слоя 5 (горизонт I) слабого сероватого и красновато-охристого (в приподошвенной части) оттенков умеренно обогащен щебнисто-дресвянистым материалом. Щебень, как правило, в различной степени выветрелый – присутствует белесая реактивная кайма мощностью 1–3 мм. Встречается и мелкий щебень, полностью выветрелый до состояния белесых мучнистых стяжений, режущихся ножом. Во включениях также отмечены непрочные фрагменты костного детрита ярко-желтого цвета (копролиты крупных плотоядных), обычно деформированные, с нечеткими границами, а также единичные закатыши серых оскольчатых «глин» размером около 1 см в поперечнике. Нижняя граница слоя 5 (I) нечеткая, местами условная, маркируется уровнем залегания артефактов и проводится по горизонтам слабого обогащения мелким щебнем в подошвенной части глыбовых и крупнощебнистых включений.

Слой 5 (горизонт II) представлен красновато-палевым и палевым уплотненным (очень слабая пористость) суглинком с единичными включениями мелкого щебня и дресвы. Отмечены мелкие (0,5–1,0 см) обломки охристых рассыпающихся копролитов. На отдельных участках слой характеризуется резким увеличением количества специфических включений оскольчатых «глин», присутствующих в виде острогранных неокатанных включений размером около 1–2 см в поперечнике. Нижняя граница слоя местами трассируется по поверхности крупного щебня из нижележащих отложений [Зенин А.Н., Ульянов, 2007].

Общая коллекция артефактов из пещеры Страшная, полученная в полевом сезоне 2013 г., насчитывает 454 экз. Из них только половина имеет четкую стратиграфическую привязку, остальные же находки (213 экз.) были обнаружены при разборе обвалов, кротовин и деформаций слоев. Значительная часть каменных артефактов имеет остатки галечной поверхности, из чего можно сделать вывод, что основным сырьем для данной индустрии служил галечный материал с берегов р. Иня ниже слияния ее с левым притоком р. Тигирек.

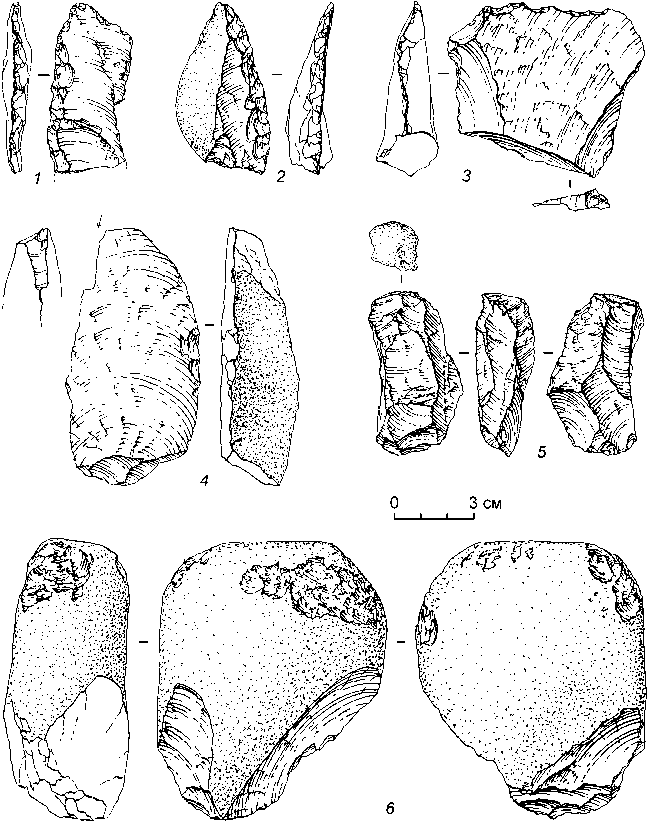

Археологическая коллекция первого горизонта слоя 4 представлена в основном отходами производства (обломки, осколки, чешуйки, отщепы менее 3 см в максимальном измерении) – 38 экз. Также обнаружены восемь средних отщепов и пять пластин. В этом же слое была зафиксирована довольно крупная галька со следами бессистемного расщепления, которая, вероятно, использовалась как отбойник (см. рисунок , 6 ). Кроме того, в слое 4 (I) присутствуют четыре орудия: боковой резец, противолежащий резцовому сколу, продольный край которого имеет в средней части участок, обработанный вентральной нерегулярной ретушью (см. рисунок , 4 ); пластина с вентральной ретушью (см. рисунок , 1 ), массивная (краевая) пластина с мелкой дорсальной ретушью и отщеп с дорсальной ретушью по левому продольному краю.

При разборе второго горизонта и подошвы слоя 4 было найдено 35 артефактов, среди них мелкая галька, 14 обломка, 9 мелких и 10 средних отщепов, а также пластина. Орудий и нуклеусов зафиксировано не было.

После снятия отложений четвертого слоя была зачищена поверхность слоя 5. В его кровле и при снятии первого горизонта было обнаружено 45 артефактов. Отходы производства представлены 15 обломками, чешуйкой и 10 мелкими отщепами. К категории сколов-заготовок в коллекции относятся 7 средних отщепа и 3 пластины. Также в слое было найдено несколько мелких галек. Среди орудий выделяется диагональное слабовыпуклое скребло с чешуйчатой разноразмерной ретушью, выполненное на остроконечном сколе, дорсальная поверхность которого на половину покрыта естественной коркой (см. рисунок , 2 ). Также в орудийном наборе присутствует отщеп с нерегулярной ретушью на левом продольном крае и дистальном окончании (см. рисунок, 3 ); отщеп с чешуйчатой разноразмерной ретушью, почти полностью покрытый естественной коркой с дорсальной стороны, и мелкий отщеп с вентральной ретушью в дистальной части.

Наиболее многочисленная коллекция каменных артефактов была обнаружена во втором горизонте 5-го слоя – 102 экз. Но при этом значительная часть (68 экз.) найденного археологического материала – это осколки, обломки, мелкие отщепы, галечный материал. Особое внимание привлекает продольно фрагментированный нуклевидный обломок с подработкой тыльной поверхности радиальными снятиями (см. рисунок , 5 ) и технический продольно-краевой скол. Среди сколов-заготовок, зафиксированных в указанном слое, преобладает продольная и бипродольная огранки дорсальной поверхности. В слое было найдено 4 пластины, 26 отщепов

Каменные артефакты из пещеры Страшная.

1 – пластина с ретушью; 2 – скребло; 3 – отщеп с ретушью; 4 – резец; 5 – нуклевидный обломок; 6 – отбойник.

средних размеров и 2 крупных. К орудийным формам относится небольшой боковой резец, выполненный на техническом сколе.

На завершающем этапе работ, после разбора отложений слоя 5 (II) была зачищена кровля 6-го слоя, при этом был обнаружен немногочисленный археологический материал: четыре мелких отщепа и обломок.

Несмотря на невыразительность и немногочисленность коллекции, можно сказать, что обнаруженные в 2013 г. артефакты подтверждают высказанное ранее предположение о том, что слои 4, 5 содержат культурные остатки, принадлежащие финалу среднего – началу верхнего палеолита.

Помимо археологического значения, пещера Страшная вызывает и огромный палеонтологический интерес. По обилию и разнообразию остатков мегафауны пещера занимает одно из первых мест среди других палеолитических памятников Горного Алтая [Васильев, Зенин А.Н., 2009, 2010]. Тафоценоз Страшной пещеры сформировался преимущественно в результате пищевой активности хищных зверей. Доля Carnivora в плейстоценовых слоях пещеры достигает более 35 % от числа всех остатков крупных млекопитающих. Именно хищникам (особенно пещерной гиене и волкам) принадлежала ведущая роль в аккумуляции остатков мегафауны в карстовой полости.

Необходимо отметить, что до половины всех определимых костных остатков из пещеры Страшной относится к суркам, норы которых пронизывают насквозь всю толщу плейстоценовых отложений, в результате чего пещерные слои оказываются в значительной степени перемешаны.

Раскопки предыдущих сезонов показали, что на предвходовой площадке и в коридоре, ведущем в центральную камеру, очевидно, отсутствовали условия для массового захоронения остатков мегафауны. По мере продвижения раскопок в глубину пещеры следует ожидать наиболее массовых и интересных находок (в т.ч., возможно, и палеоантропологических), наилучших по своей полноте и сохранности. Сравнительно небольшие по объему раскопки 2013 г. подтвердили это. В нынешнем полевом сезоне было получено более 18 тыс. костных остатков, включающих ряд уникальных находок, например фрагмент верхней челюсти с двумя зубами, астрагал и пяточную кость дикобраза ( Hystrix sp.).

В целом можно отметить, что существенных изменений в составе плейстоценовой териофауны по отдельным слоям не отмечено, что свидетельствует об относительной стабильности палеоэкологической обстановки. На протяжении всего периода осадконакопления в районе пещеры прослеживается мозаичность биотопов, в то время когда на фоне обширных степных пространств по долинам рек, горным ущельям или склонам северной экспозиции сохранялись небольшие участки лесной растительности. В тафоценозе Страшной преобладают виды животных, характерные для открытых пространств: бизон, крупная кабаллоидная лошадь, лошадь Оводова, шерстистый носорог, дзерен, сайгак, архар, байкальский як, пещерная гиена, пещерный лев. Обитателями скальных биотопов являлись сибирский горный козел и снежный барс.

Учитывая количество и состав археологического материала, а также характеристики фаунистической коллекции, можно сделать вывод, что палеолитический человек появлялся под сводами Страшной пещеры лишь эпизодически, возможно, в определенные сезоны и далеко не каждый год подряд. Большую же часть времени пещера использовалась в качестве убежища или логова для выведения потомства пещерными гиенами, волками и лисицами.