Результаты полевых исследований пещеры Страшной в 2016 году

Автор: Кривошапкин А.И., Шалагина А.В., Колобова К.А., Лесаж К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В 2016 г. Чарышским палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН продолжено изучение плейстоценовых отложений в пещере Страшной. На площади шести квадратных метров с целью уточнения условий залегания археологических и фаунистических материалов были вскрыты отложения литологического слоя 5. В ходе исследований была получена археологическая коллекция численностью 769 экз.; накоплен палеонтологический материал; сделаны новые наблюдения о залегании отложений в центральной части пещеры; взяты образцы для проведения естественно-научных анализов. На исследуемом участке в слое 5 было выделено два археологических горизонта, комплексы которых демонстрируют схожие технико-типологические черты, характерные для среднего палеолита. Первичное расщепление комплекса характеризуется радиальным и параллельным плоскостным расщеплением, направленным на получение неудлиненных массивных сколов с гладкой ударной площадкой. В орудийном наборе присутствуют скребла, зубчато-выемчатые изделия, ретушированный остроконечник, сколы с нерегулярной ретушью.

Северо-западный алтай, средний палеолит, экспедиционные исследования, стратиграфия, орудийный набор

Короткий адрес: https://sciup.org/14522326

IDR: 14522326 | УДК: 903

Текст научной статьи Результаты полевых исследований пещеры Страшной в 2016 году

В полевом сезоне 2016 г. Чарышским палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН были продолжены археологические работы на многослойном памятнике пещера Страшная, расположенном в Северо-Западном Алтае в среднем течении р. Иня.

Археологические работы на памятнике производились несколькими группами исследователей, начиная с 1969 года [Окладников, Муратов, Оводов и др., 1973; Derevianko, Zenin 1997; Зенин А.Н., Кандыба, 2006], последний этап работ был возобновлен в 2013 г. под руководством А.И. Кривошап-кина [Кривошапкин, Зенин В.Н., Васильев и др., 2013]. На настоящий момент в отложениях памятника выделяется 10 стратиграфических подраз- делений, содержащих археологический материал, которые включают в себя 19 горизонтов обитания. Слои 1, 2 датируются голоценовым временем и содержат материал от раннего бронзового века до Средневековья, индустрии слоев 3, 4 относятся к верхнему палеолиту, комплексы слоев 5–10 – к среднему палеолиту. Экспедиционные исследования 2016 г. были направлены на изучение отложений среднепалеолитического слоя 5 и уточнение условий его залегания в центральной части пещеры.

В связи с высокой влажностью и рыхлостью отложений, в зимнее время в пещере произошел обвал юго-западной стенки раскопа. Для предотвращения дальнейшего разрушения пещерных отложений после разбора обвала перед началом запланированных работ была произведена врезка на 30 см от линии Ж и были разобраны отложения слоев 1–4.

В ходе работ в голоценовых слоях 1, 2 была обнаружена незначительная коллекция артефактов, основу которой составляют фрагменты керамики различных размеров (46 экз.) и отщепы (16 экз.) с бессистемной или радиальной огранкой. Также в слое 2 было обнаружено костяное орудие в виде тонкой зашлифованной пластины из трубчатой кости (вероятно, фрагмент накладки на лук) и небольшая металлическая пуговица с двумя отверстиями. В верхнепалеолитических слоях 3 и 4 на участке врезки была собрана немногочисленная коллекция (93 экз.), состоящая из отходов производства и нескольких отщепов (исключением является зубчатое орудие на массивном сколе, обнаруженное в слое 4).

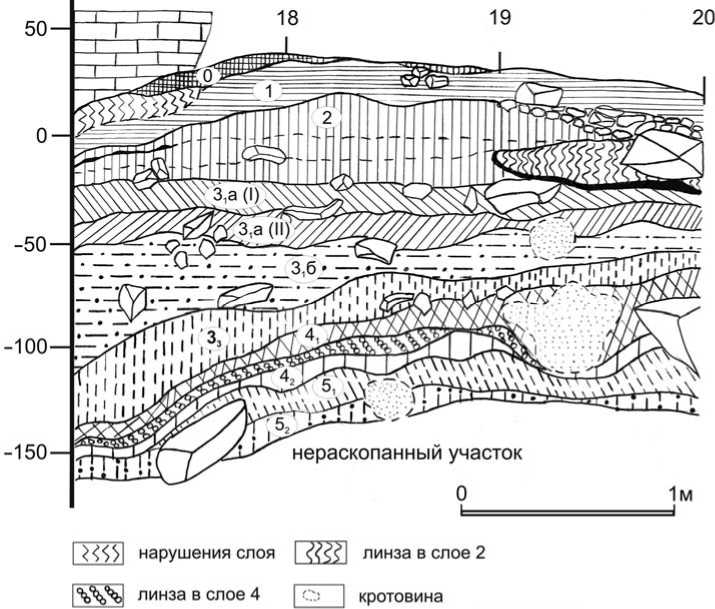

После разбора обвала и зачистки стенки по линии Д (рис. 1) было продолжено изучение плейстоценовых отложений слоя 5 на площади квадратов Д/Е/Ж – 17/18/19.

Слой 5 представляет собой легкий суглинок палевых и охристо-палевых тонов, слабопористый с непрочной мелкозернистой структурой, слабо одресвяненный. Мощность слоя на изученном участке составляет 15–50 см (рис. 1). В основании слоя залегает глыбовый горизонт, представляющий собой крупные обломки известняка различных размеров от 20 см до 1,5 м, плотно прилегающие друг к другу. Вероятно, данный горизонт сформировался в результате землетрясения, спровоцировавшего падение крупных глыб со свода пещеры. В связи с тем, что отложения, заполняющие полости между крупными глыбами, имеют свою специфику формирования [Зенин А.Н., 1998] и содержат множество кротовин грызунов, они рассматривались отдельно от слоя 5 и нижележащего слоя 6 как «заполнение между глыбами».

На изучаемой площади в ходе работ в слое 5 было выделено два культурных горизонта.

Рис. 1. Стратиграфический разрез по линии З. Пещера Страшная.

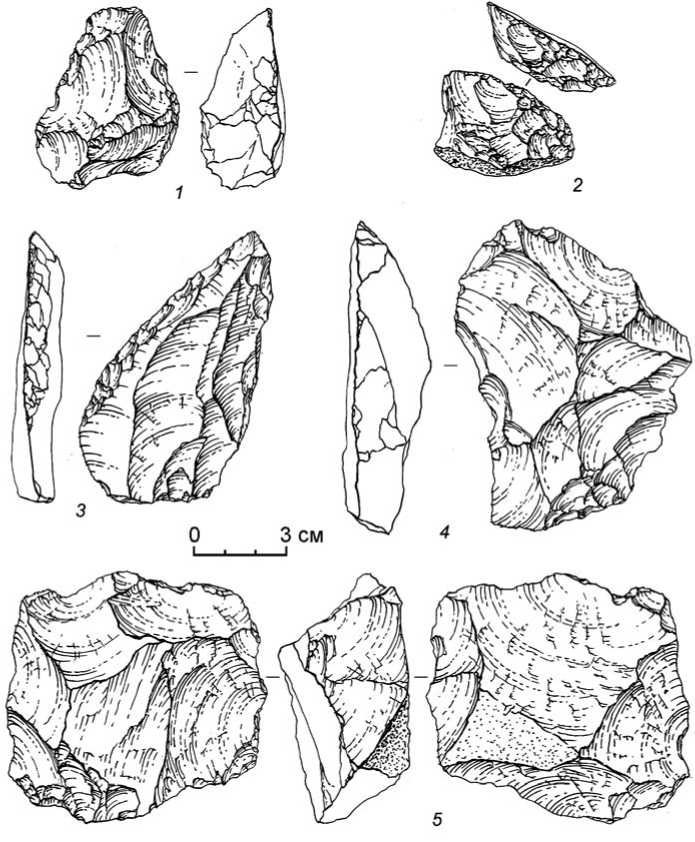

Рис. 2. Каменные артефакты из слоя 5 пещеры Страшной.

1, 2 – скребла из горизонта 52; 3 – остроконечник из горизонта 52; 4 – зубчатое орудие из горизонта 51; 5 – нуклеус из горизонта 51

Горизонт 1. Суглинок легкий палевый, в при-кровельной части имеет слабый сероватый оттенок, в приподошвенной – слабый красновато-охристый. Отложения умеренно обогащены щебнисто-дресвя-нистым материалом. Во включениях слоя отмечены непрочные фрагменты костного детрита ярко-желтого, оранжевого цвета – деформированные копро-литы крупных хищников. Стратифицированная археологическая коллекция, найденная в данном горизонте, составила 213 каменных артефактов.

Нуклевидные формы комплекса (3,7 %) представлены тремя нуклеусами и пятью нуклевидны-ми обломками. Среди типологически выраженных ядрищ представлены радиальный нуклеус и два плоскостных нуклеуса параллельного способа расщепления, выполненные на гальках либо на сколах, сохранивших галечную поверхность. На двух плоскостных нуклеусах фиксируется ортогональный прием скалывания (рис. 2, 5). На обоих нукле- усах только одна из ударных площадок специально оформлена, в качестве второй ударной площадки служила поверхность слома, не несущая следов дополнительной подправки. Негативы сколов на поверхности расщепления указывают на то, что утилизация нуклеусов была направлена на получение как укороченных отщепов, так и более удлиненных сколов, покрывающих всю длину фронта скалывания.

Анализ дорсальной поверхности сколов свидетельствует о присутствии как радиального, так и параллельного расщепления. В индустрии сколов преобладают укороченные массивные отщепы с однонаправленными (39 %) или конвергентными (21 %) дорсальными огранками и гладкими остаточными ударными площадками. Значительную часть от всех сколов (43 %) составляют сколы декортикации и отщепы с естественными ударными площадками.

Больше половины коллекции каменных артефактов горизонта составляют отходы производства: обломки, осколки – 112 экз. и чешуйки – 33 экз.

Орудийный набор комплекса представлен 10 изделиями, что составляет 15 % коллекции без учета отходов производства. К ним относится продольное выпуклое скребло, оформленное на массивном укороченном отщепе дорсальной чешуйчатой ретушью. Зубчатые орудия, 2 экз. (рис. 2, 4 ), выполнены на крупных отщепах, рабочее лезвие которых оформлено дорсальной крупнофасеточной ретушью на продольных краях изделий. Также среди сколов с вторичной обработкой были найдены четыре отщепа с нерегулярной чешуйчатой ретушью на дорсальной плоскости и два фрагмента сколов с вентральной ретушью.

Горизонт 2. Суглинок легкий палевый и красновато-палевый, уплотненный с единичными включениями мелкого щебня, как правило, сильно вы-ветрелого, и дресвы. В отложениях отмечаются мелкие обломки охристых рассыпающихся ко-пролитов. Слой характеризуется включением оскольчатых «глин», которые представляют собой алевритистые глины сизовато-серого цвета, их происхождение связано с процесом выветривания известняков, в массиве которых выработана пещера [Зенин А.Н., Ульянов, 2007]. В основании слой становится более рыхлым на изученном участке и переходит в отложения, заполняющие пространство между крупными обломками известняка в нижележащем глыбовом горизонте.

Археологическая коллекция горизонта включает 231 экз. Большую ее часть составляют отходы производства (72 %): обломки, осколки – 117 экз., чешуйки – 46 экз.

В целом данная коллекция демонстрирует характеристики, схожие с комплексом вышележащего горизонта. Первичное расщепление представлено двумя нуклевидными обломками, двумя техническими сколами и некрупными массивными отще-пами (64 экз.). Анализ дорсальных поверхностей сколов свидетельствует о присутствии в индустрии паралельного плоскостного и радиального расщепления. Среди огранок дорсальных поверхностей сколов преобладают однонаправленная (38 %), би-направленная (12 %) и конвергентная (23 %) огранки. Среди остаточных ударных площадок сколов доминируют гладкие варианты. На половине сколов сохранилось от 30–100 % галечной корки.

Орудийный набор составляет 16 % (11 экз.) от типологиче ски значимой коллекции горизонта 2 и представлен скреблами, остроконечником, сколами и фрагментами сколов с нерегулярной ретушью. Два продольных скребла с прямым (рис. 2,

1 ), в другом случае с выпуклым, лезвием оформлены дорсальной чешуйчатой ретушью на массивных укороченных отщепах. Поперечное выпуклое скребло (рис. 2, 2 ) выполнено на небольшом от-щепе чешуйчатой ступенчатой ретушью; проксимальная часть скола, покрытая галечной коркой, образует естественный обушок. Ретушированный остроконечник подлистовидной формы оформлен чешуйчатой ступенчатой сильномодифицирую-щей ретушью на сколе со смещенной осью скалывания (рис. 2, 3 ). Орудийный набор дополняют два укороченных отщепа с нерегулярной чешуйчатой ретушью, три фрагмента скола с ретушью на дорсале, один фрагмент орудия с вентральной ретушью и обломок с нерегулярной крупнофасеточной ретушью.

Полученная в ходе полевых работ коллекция артефактов свидетельствует о том, что материалы двух горизонтов слоя 5 демонстрируют схожие технико-типологические черты и отно сятся к одной среднепалеолитической традиции. Имеющийся археологический материал свидетельствует о преобладании процесса первичной обработки на стоянке (на что указывает присутствие нуклеусов, множества отходов производства: обломков, мелких отщепов, сколов декортикации) в рамках радиального и плоскостного расщепления, нацеленного на получение неудлиненных массивных сколов с гладкой ударной площадкой. В орудийном наборе комплекса присутствуют как орудия с тщательно оформленным лезвием, так и орудия с нерегулярной ситуационной ретушью. Предметов, ярко демонстрирующих леваллуазское расщепление, в ходе проведенных работ обнаружено не было, несмотря на то, что в рамках предыдущих этапов исследования леваллуазский компонент был обозначен как основная характеристика индустрии слоя [Derevianko, Zenin, 1997]. Данное обстоятельство может быть связано со спецификой конкретного участка работ и немногочисленностью коллекции артефактов.

Список литературы Результаты полевых исследований пещеры Страшной в 2016 году

- Зенин А.Н. Специфические элементы процесса осадконакопления в пещере Страшная//Проблемы палеоэкологии, геологии и археологии палеолита Алтая. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. -С. 96-101.

- Зенин А.Н., Кандыба А.В. Археологические исследования в пещере Страшная в 2006 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. -Т. XII, ч. I. -С. 141-145.

- Зенин А.Н., Ульянов В.А. Стратиграфические исследования в пещере Страшная//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. -Т. XIII. -С. 105-109.

- Кривошапкин А.И., Зенин В.Н., Васильев С.К., Шалагина А.В. Результаты полевых исследований пещеры Страшная в 2013 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 94-99.

- Окладников А.П., Муратов В.М., Оводов Н.Д., Фриденберг Э.О. Пещера Страшная -новый памятник палеолита Алтая//Материалы по археологии Сибири и Дальнего Востока. -Новосибирск: , 1973. -Ч. 2. -С. 3-54.

- Derevianko A.P., Zenin A.N. The Mousterian to Upper Paleolithic Тransition though the Example of the Altai Cave and Open air Site//Suyanggae and Her Neighbours. -Chungju, 1997. -P. 241-255.