Результаты полевых исследований среднепалеолитических комплексов пещеры Страшная в 2018 году

Автор: Анойкин А.А., Шалагина А.В., Белоусова Н.Е., Марковский Г.И., Сердюк Н.В., Васильев С.К., Березина Н.Я., Кривошапкин А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В 2018г. были продолжены комплексные исследования нижней части плейстоценовой толщи пещеры Страшная. Специфика осадконакопления на изученном участке определялась, помимо стандартных пещерных факторов, внедрением интрузии диапирового типа (деформация слоя 11) в вышележащую толщу слоев. Развиваясь в постседиментационный период, данный процесс оказал значительное влияние на отложения центральной части пещеры. Археологическая коллекция слоев 6-9насчитывает 110артефактов. Первичное расщепление представлено радиальными формами; орудийный набор включает скребла, шиповидные орудия, отщепы с ретушью. Техникотипологический облик и стратиграфический контекст комплекса позволяют отнести его к среднему палеолиту. Одним из наиболее значимых результатов исследований 2018 г. стала находка молочного зуба человека (Homo sp.) при зачистке отложений слоя 5. По предварительным данным, возраст индивида соответствует 9-11 годам.

Северо-западный алтай, средний палеолит, пещера страшная, полевые исследования, каменные индустрии

Короткий адрес: https://sciup.org/145144981

IDR: 145144981 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.025-031

Текст научной статьи Результаты полевых исследований среднепалеолитических комплексов пещеры Страшная в 2018 году

В полевом сезоне 2018 г. Чарышским отрядом ИАЭТ СО РАН были возобновлены археологические исследования пещеры Страшная, расположенной на территории Северо-Западного Алтая в зоне среднего течения р. Иня (бассейн р. Чарыш), в 3 км на север от д. Тигирек (Алтайский кр., Красноще-ковский р-н).

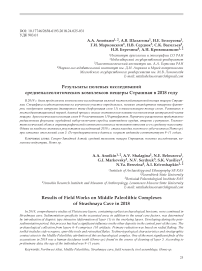

Работы 2018 г. являются продолжением цикла комплексных полевых исследований, проводившихся в разное время в центральной части пещеры Страшная по линиям квадратов 14–16 (рис. 1).

Рис. 1. Раскоп 2018 г. на плане пещеры Страшная.

На этапе полевых изысканий 2006 г. на данном участке памятника изучались культурные отложения слоев 1–5.3, полевые работы 2017 и 2018 гг. были посвящены исследованию нижележащей пачки отложений – слоев 5.4–11 [Зенин, Кандыба, 2006, с. 141; Марковский и др., 2017, с. 154]. В процессе работ 2018 г. были вскрыты отложения на площади кв. Г/Д–14/15, а также на небольшом участке кв. В–14, разрушающемся по естественным причинам. Мощность вскрытых отложений на разных участках раскопа составила от 0,6 до 1,0 м.

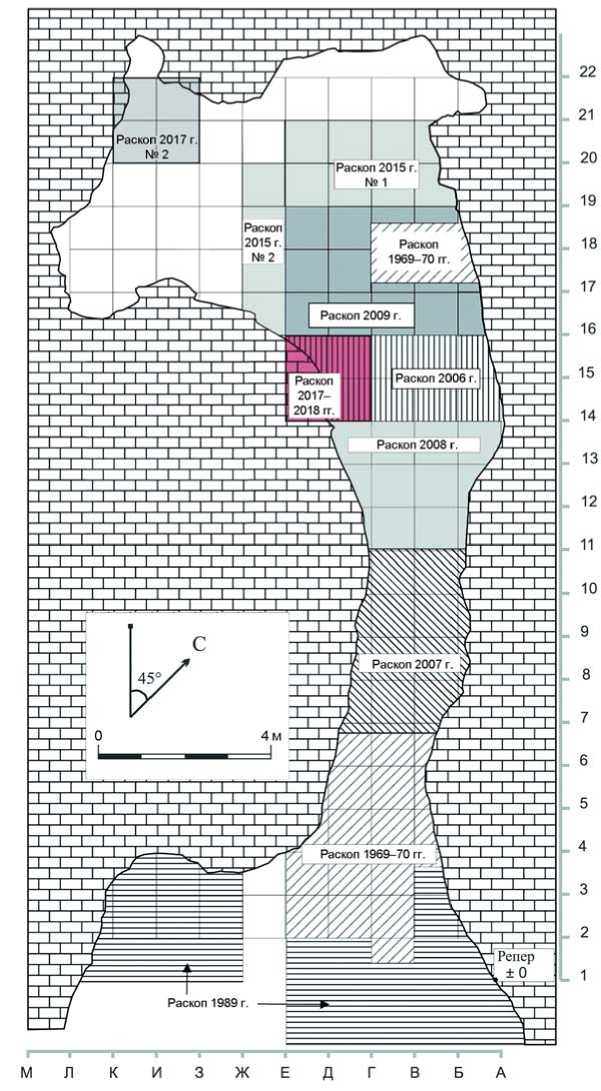

В пределах кв. Г/Д–14/15 наиболее полно стратиграфическая ситуация представлена на юго-западной стенке 2017–2018 гг. по линии «Е» (рис. 2). Полученный стратиграфический профиль имеет мощность около 1,8 м. Слои залегают субгоризонтально (под наклоном в южном, юго-западном направлениях), с минимальными постседиментационными нарушениями. В 2018 г. вскрывались отложения нижней части культуросодержащего слоя 6, а также слои 7–11. Отложения слоя 10 на изученном участке представлены не были, слой 11 не содержал археологических и остеологических материалов.

Слой 6.2 представлен суглинками легкими до средних светлыми коричнево-палевыми с непрочной мелко- и среднезернистой структурой, сильно одресвяненными. Слой умеренно насыщен мелким не вы-ветрелым щебнистым материалом. На отдельных участках слой отделен от вышележащих отложений тонким линзовидным прослоем белесого суглинка. Мощность слоя – до 0,2 м.

Слой 7 сформирован суглинками легкими, палевыми с красноватым оттенком, плотными. Слой умеренно обогащен включениями мелкого сильно выветрелого известнякового щебня белесого цвета. Крупный щебень слабо уплощен, форма близка к изометричной. Мощность слоя – 0,1–0,25 м.

Слой 8 представлен суглинками легкими коричнево-палевыми. Слой сильно насыщен обломочным материалом, ориентированным согласно про стиранию слоя. Мелкий щебень и дресва выветрены до состояния белесых мучнистых стяжений. Круп-

Рис. 2. Юго-западный стратиграфический разрез по линии «Е» 2017–2018 гг.

ный щебень покрыт белесой реактивной каймой, отличается сильно уплощенной формой. Мощность слоя – до 0,2 м.

Слой 9 сформирован суглинками средними рыхлыми слабопористыми, коричневыми с красноватым оттенком, красновато-палевыми. Слой слабо насыщен обломочным материалом. Щебень преимущественно мелкий, включения крупного единичны, обладают изометричной формой и покрыты мощной белесой реактивной каймой. Мощность слоя – до 0,1 м.

Слой 11 представлен суглинками тяжелыми алевритистыми («глины»), преимущественно сизовато-серыми и белесо-серыми, а также красновато-коричневыми и ржаво-охристыми. Осадок очень пластичный во влажном состоянии, плотный, слабопористый, текстура слоистая. Отмечается массовое присутствие сферических известняковых конкреций разного размера. Вскрытая мощность – до 0,3 м.

На границе кв. Г и Д по линиям 14/15 фиксируется резкое вздымание кровли слоя 11, в виде «вол- нообразных» гребней и «грибовидных» структур. Согласно данным отчета за 2006 г., на стратиграфическом профиле по линии 16 деформация достигает уровня приподошвенной части слоя 4 [Зенин, 2007, с. 108, рис. 54]. В результате часть прорванных слоев (слои 5–9) оказалась смещена вверх и в направлении северо-восточной стены пещеры.

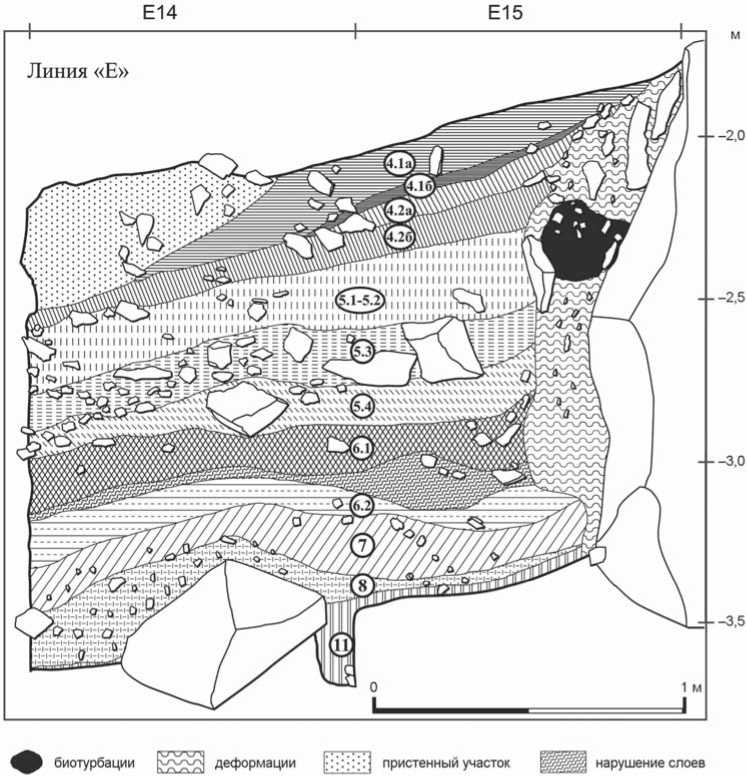

Археологические материалы. Культурные отложения стратифицированной части раскопа 2018 г. были слабо насыщены каменными артефактами (рис. 3, 1 – 8 ), обнаружено 110 экз., при этом отходы расщепления составляют 77 %. В пределах литологического слоя 6 зафиксировано 18 артефактов. Коллекция включает радиальный бифронтальный нуклеус (рис. 3, 7 ), отщепы (9 экз.), мелкие отщепы (размер от 10 до 30 мм) (1 экз.), осколки (3 экз.), обломки (4 экз.). Группа орудийных форм представлена двумя изделиями – шиповидное срединное орудие на отщепе из кварца с оформленным обушком (рис. 3, 4 ), скребок боковой на отщепе (рис. 3, 3 ).

Коллекция слоя 7 включает 58 каменных артефактов, в том числе один галечный отбойник,

Рис. 3. Каменный инвентарь из слоев 6–9 раскопа 2018 г. пещеры Страшная.

1–2, 5, 7–8 – нуклеусы; 3 – скребок; 4 – скребло; 6 – шиповидное орудие.

фрагмент гальки, нуклеус радиальный монофрон-тальный (рис. 3, 1), нуклеус одноплощадочный мо-нофронтальный плоскостной (рис. 3, 8), отщепы (13 экз.), мелкие отщепы (16 экз.), осколки (12 экз.), обломки (13 экз.). Группа орудий насчитывает 5 из- делий: скребло продольное дорсальное (рис. 3, 4), три отщепа с ретушью и один отщеп с функциональной ретушью.

В литологическом слое 8 обнаружено 28 артефактов: нуклеус радиальный монофронтальный

(рис. 3, 5 ) и нуклевидный обломок, пластины, реализованные вдоль естественных ребер окатанных отдельностей (2 экз.), отщепы (7 экз.), мелкие от-щепы (4 экз.), осколки (11 экз.), обломки (2 экз.). Орудийные формы представлены двумя отщепами с ретушью и двумя пластинами с функциональной ретушью.

В пределах литологического слоя 9 зафиксирована небольшая коллекция из шести изделий – один радиальный бифронтальный нуклеус (рис. 3, 2 ), один фрагмент отщепа, мелкий отщеп, обломок и два осколка.

Археологическая коллекция 2018 г. позволила зафиксировать существование на стоянке устойчивых технологических традиций обработки камня в период формирования культурных отложения слоев 6–9. Расщепление было ориентировано исключительно на производство отщепов с радиальных моно- и бифронтальных ядрищ. Заготовками для них служили отщепы или галечные отдельности. Индустрия сколов соответствует набору нуклевид-ных форм. Остаточная ударная площадка отщепов, как правило, прямая, естественная, без подправки карниза. Огранка дорсальной поверхности преимущественно продольная, однонаправленная или естественная. Единичные орудия представлены скреблами, шиповидными орудиями, скребками и отщепами с ретушью.

Фаунистические материалы. Коллекция костных остатков размером более 10 мм из раскопа 2018 г. составляет 6 460 экз. (см. таблицу ), удельный вес определимых – 15,5 % (1 001 экз.). В группе определимых костей грызуны, зайцеобразные, рыбы и птицы составляют 71,5 %, при этом 47 % – это остатки сурка (отряд грызунов). Остатки мегафауны составляют 28,5 %. В данной группе удельный вес хищников достигает 49,8 %, копытных – 50,2 %. Видовой состав мегафауны выглядит следующим образом: остатки гиены – 15,1 %, волка (серый и красный) – 14 %, лисицы (лиса и корсак) – 14,7 %, медведя – 4,2 %, мамонта – 2 %, носорога – 3,5 %, лошади (крупная кабаллоидная и лошадь Оводова) – 6 %, бизона – 3,5 %, дзерена и сайгака – 4,2 %, сибирского горного козла – 19,7 %. В целом состав полученной коллекции и соотношение видов крупных млекопитающих согласуется с полученными ранее данными [Васильев, Зенин, 2009, с. 56]. Результаты анализа фаунистических остатков мелких млекопитающих представлены в данном сборнике в виде специального исследования (см. : [Сердюк и др., 2018]).

Антропологические материалы. При финальной зачистке юго-западного стратиграфического профиля на уровне нижней части литологического слоя 5, залегающего субгоризонтально и значитель-

00 о HI я>

40 s о о 66

о *

S о и

|

0J90Q |

й |

Ох |

СП |

’—1 |

сч |

Ох |

о |

с-1 |

ГП |

m |

40 ОО |

|

|

коко/д |

Ох |

ГП |

’—1 |

1—1 |

СЧ Ох |

’—1 |

г- |

СЧ |

||||

|

Ох н о |

ч |

ОО |

1 |

’—1 |

’—1 |

оо |

1—1 |

он |

||||

|

г- |

1 |

’—1 |

Ох |

1—1 |

'ВТ |

|||||||

|

01-8 та dX ен фэ^ |

m |

чо |

1 |

с-1 |

1—1 |

ГП |

1—1 |

|||||

|

m |

ЧП |

1 |

’—1 |

40 |

1—1 |

|||||||

|

8 иэ dX вн фэ^ |

чг |

Ох |

й |

ГП |

ОО СЧ |

^т |

’—1 |

ОО |

40 |

|||

|

ОО н О |

ч |

’—1 |

й |

с-1 |

ОО |

|||||||

|

ч |

с-1 |

’—1 |

с-1 |

с-1 |

г- |

’—1 |

г- |

|||||

|

’—1 |

’—1 |

^ |

с-1 |

1—1 |

ГП |

оо |

^т |

’—1 |

Г- |

40 |

||

|

8-£ иэ dX вн фэ^ |

? |

о |

’—1 |

ГП |

’—1 |

|||||||

|

н о |

ч |

Ох |

’—1 |

с-1 |

’—1 |

’—1 |

он |

|||||

|

ч |

ОО |

|||||||||||

|

Г- |

’—1 |

^ |

1—1 |

й |

й |

’—1 |

ГП |

|||||

|

£-9 ™ dX вн фэ^ |

m |

40 |

1 |

40 |

с-1 |

СЧ |

||||||

|

3'9 Ю |

ч |

ЧП |

1 |

’—1 |

чп |

с-1 |

’—1 |

он |

||||

|

40 н о |

ч |

^ |

1 |

^ |

1—1 |

’—1 |

Ох |

’—1 |

он |

|||

|

сп |

1 |

1 |

||||||||||

|

с-1 |

1 |

чп |

1—1 |

1 |

’—1 |

|||||||

|

к о о Н |

.и 'у 1 о •2 S н о X |

•2 К 2 й cd >S О X О к о ^ |

О Ж cd ч о н й К cd m |

& 3 о s X s С |

& ,3 1 S 55 s х s й о и |

^§ 2 1 о и |

d. & к X к у к cd X а |

S •2 и х 155 О X |

з 2ч 5 ^ о X о П |

'О й о 0D •2 |

||

Окончание таблицы

|

й |

m |

Ox СЧ |

rn |

oo |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

с-1 |

ст |

’—1 |

40 |

m |

’—1 |

’—1 |

о |

’—1 |

о |

40 |

с-1 |

ст |

40 |

ш |

Г- |

СЧ СЧ |

Ох |

ст 40 |

|

|

Ox |

’—1 |

Г' |

’—1 |

’—1 |

rn |

1 |

1 |

1 |

1—1 |

г- |

1 |

1 |

СЧ |

1 |

’—1 |

СЧ |

’—1 |

ст |

1 |

1 |

с-1 |

ш |

СЧ |

с-1 |

ГП |

с-1 |

40 40 |

2 |

|

oo |

’—1 |

СЧ |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

ст |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

с-1 |

Ох |

с-1 с-1 |

||

|

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

Ш |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

ГП |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

оо |

с-1 О1 с-1 |

||

|

40 |

1 |

СЧ |

oo |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

ш |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

с-1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

с-1 |

’—1 |

с-1 |

ст |

о |

|

in |

СЧ |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

СЧ |

ГП |

СЧ |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

СЧ |

40 |

|

ст |

40 |

СЧ |

rn |

CT |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

’—1 |

1 |

ст |

’—1 |

1 |

’—1 |

1 |

’—1 |

1 |

ст |

’—1 |

1 |

1 |

с-1 |

40 СЧ |

ОО Ох |

|

ГП |

’—1 |

m |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

ст |

1 |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

с-1 |

с-1 |

|

СЧ |

ГП |

1 |

1 |

’—1 |

СЧ |

1 |

1 |

1 |

1 |

ст |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

ГП |

1 |

1 |

ГП |

1 |

1 |

1 |

ГП |

ст |

Cxi 40 |

|

’—1 |

СЧ |

Г' |

СЧ |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

ст |

1 |

СЧ |

1 |

’—1 |

с-1 |

1 |

ст |

СЧ |

’—1 |

1 |

1 |

ш |

1 |

с-1 |

’—1 |

40 |

40 40 40 |

|

|

о |

1 |

СЧ |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

ГП |

ОО |

|

Ox |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

СЧ |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1—1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

оо с-1 |

|

|

oo |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

с-1 |

|

|

r- |

СЧ |

СЧ |

rn |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1—1 |

СЧ |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

СЧ |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

’—1 |

’—1 |

1 |

ш |

й |

|

40 |

СЧ |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

СЧ |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

СЧ |

1 |

1 |

1 |

1 |

оо |

40 |

|

in |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

й |

ОО О1 с-1 |

|

ст |

ГП |

1 |

СЧ |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

40 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

’—1 |

’—1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1—1 |

ГП |

СЧ |

40 |

1 |

с-1 |

оо |

|

|

rn |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

40 |

40 |

|

СЧ |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

’—1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

СЧ |

1 |

’—1 |

1 |

’—1 |

ОО |

ст |

|

3 (5 X CT О m |

5 cd CT s о s |

"з о о 8 s X cd CO CT о |

s .st 3 st 3 (J X CT о m ж к о cd CT ^ |

3 3 3 s CT CT oo M CT oo s >S и |

CT i 1 s CT oo CT CT oo s |

З' 1 3 "55 1 ж cd H О о к ст о |

'з В ^з 4 cd X О cd ^ |

3^ .3 3 "з ,3 4 ж о к о ст о и |

3 3 3 О 3 и cd К 00 5 СТ —х cd 3 д 3 ст^ 2^-35 8" К |

о ,3 3 з В 3 ^ ст 00 ст >s й 3 Д 3 к |

,bd | Л 3 £ I н К оз 3 -В cd St S |

СТ S О ст ст -^ cd ^ to 3 S а 5 X 3-ст" to ст х-ст к: a s о * |

cd И о ст о м Ч "§ о о X |

е о 6 ЕЗ к ст cd а о |=: |

(3 о _

Он О g S * S о 3 н S 00 -^ 3 |

3 "55 8 ст СО 3 cd Оо S |

§ ё, к о ю >s к СТ -X. ст 3 'g и М '3 с |

3 3 Ьу) "55 N 3 О К 00 сс ОО со |

оо 3 .3 W cd >S cd и |

>D "55 N 3 ^ cd >S cd О ~К 00 сс оо со |

СТ :00 со О « >S Л "Ст S ^ & to to s ч-О |

3 cd X < |

6 з to cd X СС cd "ст оо со О ^ |

3 оо £ to Оч |

3 5 ст к н С |

К X О ст to о 00 к ст оо СТ 00 СТ к о 00 к |

и о X н cd н со о X X н со о X о 00 со со |

но насыщенного каменными артефактами [Марковский и др., 2017, с. 156], был обнаружен зуб человека – Homo sp . По морфологическим признакам зуб был определен как первый молочный моляр правой стороны верхней челюсти. Окклюзионная поверхность стерта на всю площадь коронки. Корни резорбированы практически до шейки зуба. На мезиальной поверхности был отмечен прижизненный скол эмали, на дистальной – следы зубного камня. Возраст, определяемый по развитию зуба для Homo Sapiens [Ubelaker, 1978], соответствует 9–11 годам. Новая антропологическая находка и ее дальнейшее детальное исследование имеет ключевое значение в контексте решения проблемы определения видовой принадлежности носителей среднепалеолитических технологических традиций пещеры Страшная и Горного Алтая в целом.

Результаты полевых исследований 2018 г. позволяют дополнить имеющиеся представления о характере культурных отложений и по следова-тельности развития индустрий среднего палеолита пещеры Страшная. Ближайшие аналогии археологический комплекс слоев 6–9 находит в материалах из средней части плейстоценовых отложений восточной галереи и центрального зала Денисовой пещеры, возрастная оценка и технико-типологический облик которых рассматривается исследователями стоянки в контексте развитого этапа среднего палеолита [Козликин, 2016, с. 84].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-09-00041). Коллектив авторов выражает признательность художнику О.В. Пугач за подготовку иллюстраций каменных артефактов.

Список литературы Результаты полевых исследований среднепалеолитических комплексов пещеры Страшная в 2018 году

- Васильев С.К., Зенин А.Н. Фаунистические остатки из пещеры Страшная (Северо-Западный Алтай) по материалам раскопок в 1988-2008 годах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. - Т. XV. - С. 56-62.

- Зенин А.Н. Отчет об археологических исследованиях пещеры Страшная в 2006 году. - Новосибирск, 2007. - 111 с.

- Зенин А.Н., Кандыба А.В. Археологические исследования в пещере Страшная в 2006 году // Проблемы ар

- хеологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - Т. XII, Ч. I. - С. 141-145.

- Козликин М.Б. Каменная индустрия раннего этапа среднего палеолита из восточной галереи Денисовой пещеры: материалы 2016 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 84-88

- Марковский Г.И., Белоусова Н.Е., Кривошапкин А.И., Сердюк Н.В., Васильев С.К., Кулик Н.А. Результаты исследований отложений среднего палеолита пещеры Страшной в 2017 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. - Т. XXIII. - С. 154-158

- Ubelaker D.H. Human skeletal remains: Excavation, analysis, interpretation. - Chicago: Aldine Pub. Co., 1978. -172 p