Результаты полевых исследований стоянки гора Кутарей в Северном Приангарье

Автор: Выборнов А.В., Васильева Ю.А., Корытина Д.В., Михайлова Ю.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521791

IDR: 14521791

Текст статьи Результаты полевых исследований стоянки гора Кутарей в Северном Приангарье

В 2011 г. Кутарейским отрядом Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН были проведены полевые исследования памятников Гора Кутарей и Ручей Поварный. Раскопки широкой площадью на стоянке Гора Кутарей позволили составить представление о характере культурных отложений, формировавшихся в благоприятной ландшафтной ситуации в период неолита – позднего бронзового века.

Стоянка Гора Кутарей расположена в Кежемском районе Красноярского края, на левом берегу р. Ангара, в 617 км от ее устья, у подножия горы Ку-тарей, в 1,2 км ниже устья р. Кутарей, в 15 км ниже по течению от бывшего с. Кежма. Памятник располагается у западного подножия горы Кутарей (на первой надпойменной террасе), а также у юго-восточного склона, на левобережной ровной площадке сухого лога, пересекающего южное подножье горы. Территория памятника не имеет следов масштабных техногенных нарушений, характерных для большинства археологических объектов в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС.

Памятник условно разбивается на три части, привязанных к отдельным элементам местности. Особый интерес, обусловивший приоритет раскопок, представляет третий участок распространения культурного слоя, расположенный на относительно ровной площадке, совпадающей с подножием безымянной горы, отделенной от горы Кутарей сухим логом. Здесь был разбит Раскоп 1 площадью 975 кв. м. Исследование доведено до уровня 1–1,7 м (как правило, связанный с толщей эоловых песков, на отдельных участках – глина, серовато-буроватые суглинки, зеленоватая супесь, белесый суглинок), глубже которого археологические находки и объекты отсутствовали. Стратиграфия включает три основных комплекса слоев.

Первый комплекс – верхний субаэральный. Включает три выделяемых в стратиграфии слоя – с первого по третий. Второй и третий слои разделяются условно, однако вместе они составляют единый культурный горизонт, сохранивший следы антропогенной деятельности эпохи неолита – поздней бронзы. Вместе они составляют верхний (позднейший) культурный слой. Стратиграфически он связан со вторым комплексом – слоем песка эолового происхождения. Третий комплекс – слои глины, суглинков и красноватого песка, предварительно определяемого как связанного с гляциальными процессами и последующим почвообра- зованием. Возможен раннеголоценновый, либо позднеплейстоценовый возраст отложений.

Общее количество и расположение находок позволяет выделять скопления, связываемые с производственными площадками, намеренным сохранением отдельных артефактов. Распространение предметов, как правило равномерное, монотонное, что позволяет достаточно точно определять концентрацию находок как места сосредоточения хозяйственной или бытовой деятельности людей.

На площади раскопа фиксируется ряд объектов связанных с местами долговременного горения, открытые очаги – кострища. Остатков жилищ, каких-либо следов построек зафиксировать не удалось. При этом выделяется примечательный тип объектов, представленный семью примерами. Планиграфически и стратиграфически в раскопе объекты определяются как ямы с камнями. При вскрытии верхней части заполнения ямы, она определяется по уходящим вглубь камням средних и крупных размеров на втором или третьем уровне снятия. При углублении и выборке третьего слоя, в толще слоя серовато-коричневого песка выделяется более темное, содержащее угли пятно, сопряженное с обнаруженными выше камнями. На этом уровне пятно в плане имеет округлую форму с выделяющимися короткими «языками». Разбор пятна демонстрирует переслаивание песка, гумусированной и углистой супеси, плотной светло-коричневой супеси, скоплений угля и прокаленной супеси. В заполнении встречаются ломанные камни (размеры 3-40 см), кости животных (в том числе со следами обожжения), каменный дебитаж, а также каменные орудия и фрагменты керамических сосудов. Генезис, как и предназначение этих объектов неясен, и в настоящее время можно лишь предполагать его хозяйственную, в частности утилизационную или сохранительную, функцию.

В одной из таких ям обнаружены фрагменты двух керамических сосудов (восстановлены приустьевые части). Это редкие для памятника относительно хорошо сконцентрированные развалы, в отличие от большинства предметов посуды, реконструируемых из фрагментов, разнесенных по всей территории раскопа.

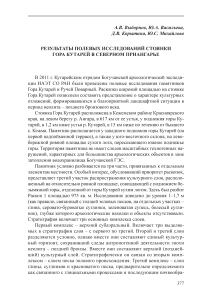

Верхний сосуд залегал в кровле ямы. Профиль практически прямой, с небольшим уклоном внутрь (см. рисунок, 1 ). Венчик налепной, украшен волнообразным защипыванием. Орнамент верхней четверти сосуда представлен рядом «жемчужин» неравномерно выдавленными между перекрещивающимися под острым углом линиями овальных вдавлений палочкой. Такой же оттиск составляет группы двойной линии из 9–10 элементов под рядом «жемчужин». Сосуд имел баночную форму. Характерен для эпохи позднего бронзового века.

Второй сосуд залегал в заполнении ямы на 0,5 м глубже первого (см. рисунок, 2 ). Открытый, тонкостенный, с расширяющимся горлом. Венчик слегка отогнут наружу, по краю горлышка нанесены косые овальные вдавления. В верхней части орнамент разделяется неглубокой двойной про-

Фрагменты керамических сосудов из ямы на стоянке Гора Кутарей (раскоп 1).

1 – сосуд эпохи бронзы; 2 – сосуд эпохи неолита.

черченной линией. Верхняя часть украшена «елочной» линией округлых вдавлений, протянутых вдоль края венчика. Через одну пару вдавлений, на нижней половине – ямочка, выполненная острой палочкой. Нижняя часть орнаментальной композиции – сплошные ряды овальных вдавлений, параллельные краю венчика. На одном из фрагментов зафиксировано четыре таких ряда, под которыми видна часть волнообразной прочерченной линии. Сосуд ассоциируется с керамикой позднего ангарского неолита, может быть определен как посольский тип.

Разделенные прослойкой прокаленной супеси и скоплением каменных артефактов, сосуды относятся формально к разным хронологическим периодам, но представляют содержание ямы. Заполнение закрытого комплекса позволяет доказательно разделять их хронологически и соотносить два основных периода активности жизнедеятельности у подошвы горы Кутарей.

Раскоп представил многочисленный и разнообразный предметный комплекс: различные формы каменных сколов – продуктов первичного рас- щепления камня, обработки заготовок, ретуширования орудий. В коллекции имеется представительный набор призматических ядрищ и аморфных нуклеусов, пластин от вкладышевых орудий. Среди орудий большую часть составляют наконечники дротиков и стрел (в том числе намеренно сломанные). Прочие типы орудий представлены топорами (в том числе с «ушками»), ножами (в том числе из нефрита), теслами (как правило, с большой площадью шлифованной поверхности). Выделяется находка редкого в закрытых комплексах Приангарья, но принципиально важного для периодизации региональной археологии, каменного стержня – основы составного рыболовного крючка. Находки керамики позволяют соотносить культурные отложения верхнего почвенного комплекса с широким хронологическим периодом от неолита до перехода от бронзовой эпохи к раннему железному веку. При обилии находок каменных и керамических артефактов не обнаружено ни одного изделия из металла либо следов металлургического производства.

Нижние, суглинистые слои раскопа содержали скопления камней, залегавших на одном горизонте вне определяемого порядка. Однако их нахождение не случайно и вряд ли может быть объяснимо естественными причинами. Сопутствующие находки – каменные сколы и орудийные формы – могут быть морфологически соотнесены с палеолитическими артефактами. Здесь же встречаются кости животных с резанными краями.

Таким образом, в первом раскопе на стоянке Гора Кутарей получены следы жизнедеятельности местного населения эпохи неолита-бронзы. Люди осваивали локальные минеральные и биологические ресурсы, не создавая долговременных жилищ, ограничиваясь частым, но сезонным присутствием. Эффективность этой модели демонстрируется разнообразным каменным инвентарем, а керамический комплекс и выделяемые объекты свидетельствуют о потенциале развития культурно-хронологических построений.