Результаты полевых исследований стоянки Ольская (Северное Приохотье) в 2019 году

Автор: Лебединцев А.И., Макаров И.В., Прут А.А., Гребенюк П.С., Федорченко А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В полевом сезоне 2019 г. были возобновлены археологические исследования стоянки Ольская, расположенной на мысе Восточном п-ова Старицкого (Магаданская обл.). С целью уточнения стратиграфической ситуации на памятнике и отбора образцов для радиоуглеродного AMS- и OSL-датирования к раскопу предыдущих лет была сделана прирезка шириной 1 м и длиной 10 м. Общая площадь вскрытого участка составила 10 м2. Данное поселение является одним из опорных памятников токаревской культуры. В результате проведенных работ получена археологическая коллекция, представленная разнообразным типами каменных и костяных изделий. Установлено, что для изготовления каменных орудий обитатели стоянки использовали окремнелые породы и халцедон. Особый интерес представляют орнаментированные костяные изделия, среди которых гребни, наконечники гарпунов, украшения и фрагмент игольника. Костяные орудия Ольского поселения находят прямые аналогии в материалах стоянок на о-вах Завьялова и Спафарьева. В полученной археологической коллекции зафиксирован ряд новых типов изделий и орудий, дополняющих материальный комплекс поселения. Актуальной проблемой остается установление времени первоначального появления токаревцев в бухте Гертнера и на самой стоянке Ольской, а также выявление культурных традиций, повлиявших на формирование орудийных комплексов токаревской культуры, связей этой культуры с сопредельными приморскими и континентальными древними общностями. В верхней части культурного слоя встречены отдельные предметы, относящиеся к древнекорякской культуре. В связи с этим важной задачей является выяснение начала формирования древнекорякской культуры и определение культурных составляющих этого процесса.

Северное приохотье, стоянка ольская, палеометалл, токаревская культура, древнекорякская культура, орнаментированные украшения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145068

IDR: 145145068 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.440-447

Текст научной статьи Результаты полевых исследований стоянки Ольская (Северное Приохотье) в 2019 году

Археологическая стоянка Ольская (59°28’57”N, 150°57’29”E) является одним из опорных памятников токаревской археологической культуры Северного Приохотья. Памятник расположен на мысе Восточный (п-ов Старицкого), на поверхности 3-метровой береговой террасы, в зоне Охотского моря, в 10 км от г. Магадан (Магаданская обл., Россия) (рис. 1, а ). Ольская стоянка открыта археологической экспедицией СВКНИИ ДВО РАН под руководством А.И. Ле-бединцева в 1982 г., исследовалась в течение нескольких полевых сезонов. Предположительная площадь поселения составляет 9 000 м2. В результате осмотра поверхности береговой террасы зафиксировано 26 округлых жилищных впадин диаметром 5–9 м и глубиной котлованов от 0,4 до 0,7 м.

В предыдущие годы в результате полевых археологических исследований Ольской стоянки раскопано одно углубленное жилище округлой формы глубиной 0,6 и диаметром 6 м [Лебединцев, 1990]. Культурный слой памятника, содержащий каменные и костяные артефакты, фрагменты костей животных и раковин моллюсков, приурочен к отложениям бурой супеси мощностью до 80 см. В процессе раскопок обнаружен очаг прямоугольной формы размером 100 × 120 см, выложенный из вертикально установленных камней. Заполнение очага включало желтоватую золистую массу с углистыми прослойками толщиной до 2 см. Мощность заполнения очага составляла 14–17 см.

В полевом сезоне 2019 г. к раскопу предыдущих лет была сделана прирезка шириной 1 м и длиной 10 м (рис. 1, б , в ). Площадь вскрытого участка составила 10 м2. Стоянка представляет собой однослойный памятник токаревской культуры. Полевые работы включали снятие дерна по всей площади раскапываемого участка, исследование культурного слоя по всему участку до галечно-валунной поверхности намывной террасы при индивидуальной фиксации положения находок в трехмерной системе координат, консервацию раскопа.

В результате был получен разрез, в котором выделено несколько стратиграфических подразделений:

слой 1. Горизонт современного дерна. Мощность 0,15–0,25 м;

слой 2. Супесь бурого цвета. Мощность 0,25–0,80 м;

слой 3. Галечно-валунные отложения. Мощность более 1 м.

Культурный слой токаревской культуры залегал под дерном в слое бурой супеси. Вскрытый участок культурного слоя изобилует костями ластоногих и раковинами моллюсков, встречаются кости птиц и китов. Основная масса костных остатков залегала в кв. О-29, Н-29, М-29. На данном участке в нижней части культурного слоя выявлена раковинная куча, содержащая прослойки фрагментированных раковин моллюсков. Мощность отложений раковиной кучи достигает 60 см, в основном это мидии Mytilidae edulis и небольшое количество литорин Littorina sp. В кв. Н-29 зафиксировано крупное скопление раковин на глубине 40–45 см. В кв. М-29 обнаружено скопление костей тюленя Phocidae sp. на глубине 45–50 см. В кв. М-29 под дерном на глубине 25 см прослежено небольшое углистое скопление диаметром 25 см. В кв. Н-29 на глубине 75–90 см выявлен слой углистой спекшейся массы мощностью 5–12 см.

Коллекция артефактов Ольского поселения из раскопа 2019 г. представлена различными каменными и костяными изделиями. Для изготовления каменных орудий использовались окремнелые породы и халцедон (табл. 1). Наиболее массовую категорию каменных артефактов коллекции составляют отщепы и сколы (876 экз.), преобладают халцедоновые. Широкое присутствие продуктов дебитажа, наличие отдельностей сырья и отбойников позволяет говорить о том, что часть производственных процессов расщепления камня и оформления орудий осуществлялась непосредственно на участке.

Рис. 1. Стоянка Ольская.

а – вид на стоянку с юга; б, в – раскоп 2019 г.

Таблица 1. Состав каменной индустрии раскопа 2019 г. стоянки Ольская

|

Категория |

Сырье |

||||

|

Халцедон |

Кремнистые породы |

Кварц |

Сланец |

Всего |

|

|

Отщепы |

365 |

106 |

– |

– |

471 |

|

Сколы |

399 |

3 |

– |

– |

402 |

|

Осколки |

– |

– |

2 |

– |

2 |

|

Сколы оформления орудий |

– |

13 |

– |

– |

13 |

|

Гальки |

3 |

1 |

– |

– |

4 |

|

Плитки |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Всего |

767 |

123 |

2 |

1 |

893 |

Орудийный набор включает 81 изделие (табл. 2). Среди каменных орудий, характерных для токарев-ской культуры, выделяется крупный бифасиальный листовидно-усеченный наконечник копья с прямым 442

основанием (рис. 2, 1 ), нож с широким клинком с обломленной и слегка подработанной рукояточной частью (рис. 2, 7 ), скребок на отщепе подтрапециевидной формы (рис. 2, 3 ), долото из продол-

Таблица 2. Состав орудийного набора из раскопа 2019 г. стоянки Ольская

Костяная индустрия раскопа 2019 г. представлена 90 артефактами, большая часть которых находит прямые аналогии в материалах стоянок на о-вах Завьялова и Спафарьева:

Категория Кол-во (экз.)

Орудийный набор: наконечники гарпунов8

наконечники копий, дротиков и стрел20

наконечники острог6

лощила1

игольники1

проколки9

гребни3

мотыжки2

стержень рыболовного крючка1

затычка для ран1

функционально неопределимые изделия15

Украшения:

подвески из акульих позвонков2

фрагмент диска из кости1

Кость со следами обработки:

фрагменты кости со следами резания19

отщепы из кости1

Всего

Рис. 2. Каменные изделия токаревской культуры.

1 – листовидно-усеченный наконечник копья с прямым основанием; 2 – наконечник стрелы с прямым основанием; 3 – скребок на отщепе подтрапециевидной формы; 4 – скребок на отщепе с выделенной рукояточной частью и округлым рабочим лезвием; 5 – нож листовидной формы; 6 – скребок продолговатой овальной формы; 7 – нож с широким клинком; 8 – долото; 9 – тесло с зауженными рабочими концами; 10 – отбойник.

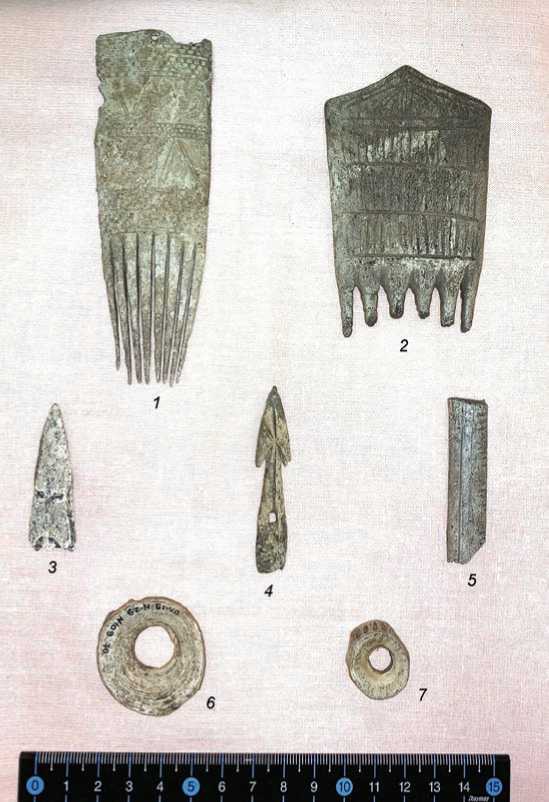

Рис. 3. Костяные изделия токаревской культуры.

-

1 – наконечник зубчатого гарпуна; 2 – наконечник в виде уплощенного стержня; 3, 5 – зубчатые наконечники гарпуна; 4 – наконечник удлиненно-треугольной формы с приостренным жалом; 6–8 – проколки; 9 – мотыжка;

-

10 – обломок нижней части бокового наконечника остроги с характерным срезом в основании и боковой выемкой; 11 – наконечник в виде уплощенного стержня с зубцами по сторонам.

Среди характерных костяных изделий раскопа

2019 г. можно отметить наконечник в виде уплощенного стержня с вырезами в верхней и нижней части (рис. 3, 2 ), наконечник удлиненно-треугольной формы с приостренным жалом, выделенным желобком в средней части и уплощенным насадом (рис. 3, 4 ), наконечник в виде уплощенного стержня с зубцами по сторонам (рис. 3, 11 ), обломок нижней части бокового наконечника остроги с характерным срезом в основании и боковой выемкой (рис. 3, 10 ). В коллекции имеются наконечник зубчатого гарпуна с боковыми зубцами, обломанным жалом и насадом (рис. 3, 1 ), а также наконечники с двумя боковыми зубцами и прорезью в основании (рис. 3, 3, 5 ), у одного из которых (рис. 3, 5 ) имеется прорезь сверху для каменного наконечника. Проколки представлены изделиями из крупных и мелких птичьих костей (рис. 3, 6, 7 ), а также обоюдоострой проколкой из небольшого фрагмента (рис. 3, 8 ). Среди находок имеется мо-тыжка с длинной приостренной рукояточной частью и широким рабочим лезвием (рис. 3, 9 ).

Отдельную категорию в коллекции образуют орнаментированные костяные изделия, среди которых

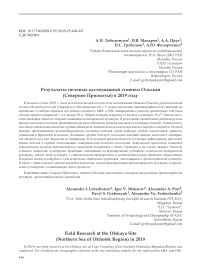

Рис. 4. Орнаментированные изделия токарев-ской культуры.

1 – гребень из тонкой пластины рога оленя; 2 – гребень широкий из китовой кости; 3 – верхняя часть наконечника гарпуна из рога оленя; 4 – наконечник зубчатого гарпуна; 5 – фрагмент игольника из трубчатой кости крупной птицы; 6, 7 – украшения из позвонков акулы.

гребни, наконечники гарпунов, украшения и фрагмент игольника. Один гребень изготовлен из тонкой пластины рога оленя, он удлиненной подпрямоугольной формы с восьмью зубцами (рис. 4, 1 ). Орнамент составляет композиция из горизонтальных мотивов в виде полос квадратиков и зигзагообразного мотива, выполненного двойными линиями. В верхней части гребня имеется округлое отверстие для подвешивания. Другой гребень изготовлен из китовой кости, он более широкий, с приострен-ным обушком и шестью зубцами (рис. 4, 2 ). Орнаментирован вертикальными и горизонтальными линиями. Двойными линиями оформлен край обушка, чуть ниже которого идут три ряда орнаментальных мотивов, представленных вертикальными линиями, которые расположены между горизонтальных желобков. Второй гребень выполнен более грубо. В основании зубцов видны следы износа от грубого растительного материала. Оборотные стороны гребней не орнаментированы.

В коллекции имеется наконечник зубчатого гарпуна с симметричными зубцами вверху и расширяющимся уплощенным насадом (рис. 4, 4 ). В нижней части насада сделано овальное отверстие для линя. В верхней части вырезан паз для каменного наконечника. Наконечник орнаментирован одиночными и параллельными линиями. Среди находок также верхняя часть наконечника гарпуна из рога оленя, украшенного с четырех сторон вертикальными желобками (рис. 4, 3 ). Зубцы с двух сторон имеют раздвоенный вырез. В культурном слое обнаружены также украшения из крупных позвонков акулы: одно целое (рис. 4, 7 ) и фрагмент более крупного (рис. 4, 6 ). В них были проделаны отверстия для продевания на шнурок, удалены ненужные отростки. Найден и фрагмент игольника из крупной трубчатой птичьей кости (рис. 4, 5 ), орнаментированный чередующимся мотивом из трех коротких линий и одной продольной.

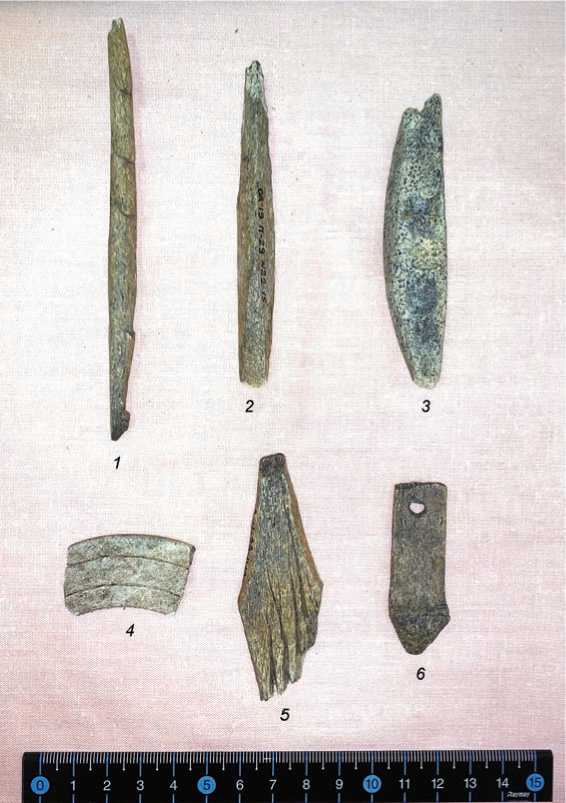

В верхней части культурного слоя встречены отдельные костяные изделия, которые могут быть отнесены к древнекорякской культуре. Коллекция включает наконечник остроги, односторонне-

зубчатый, с выделенным уступом для крепления (рис. 5, 1 ), наконечник стрелы трехгранного сечения с уплощенным насадом (рис. 5, 2 ). На одной из плоскостей последнего орудия, у основания, имеется орнамент в виде композиции из пересекающихся зигзагообразных мотивов. Также присутствует в коллекции крупный стержень односторонне выгнутого рыболовного крючка из кости (рис. 5, 3 ). В верхней части изделия есть округлое отверстие, а в нижней – небольшая выемка для крепления при-остренного жальца. Кроме того, обнаружены приспособление для затыкания ран у тюленей – чтобы животные не тонули при транспортировке из-за попадания морской воды внутрь ран (рис. 5, 6 ); гребень с зауженной приостренной рукоятью и обломанными зубцами (рис. 5, 5 ); фрагмент украшения в виде диска, орнаментированного желобчатыми линиями (рис. 5, 4 ).

За время исследований Ольского поселения на мысе Восточном получено десять радиоуглеродных измерений, большая часть которых укладывается в диапазон от 2480 ± 20 до 1800 ± ± 60 л.н. (табл. 3). Три даты из этой серии получе-

Рис. 5. Костяные изделия древнекорякской культуры в верхнем слое раскопа 2019 г.

-

1 – наконечник остроги; 2 – наконечник стрелы;

-

3 – стержень рыболовного крючка; 4 – фрагмент украшения; 5 – гребень; 6 – затычка для ран.

по фрагменту бедренной кости человека получена дата 2920 ± 49 лет [Sikora, Pitulko, Sousa et al., 2019]. Для приморских памятников Северного Приохотья радиоуглеродные измерения по органике со стенок керамики обычно указывают на даты древнее, чем полученные по остаткам костей и древесного угля. Результаты предыдущих исследований показали, что углерод на керамике стоянок токаревской культуры имеет частично морское происхождение. В связи с этим разница в радиоуглеродных определениях может быть напрямую ассоциирована с влиянием резервуарного эффекта. В календарном исчислении хронология существования Ольского поселения определяется в границах 2443–1629 л.н. (485 г. до н.э. – 322 г. н.э.).

В результате анализа новой археологической коллекции с Ольского поселения можно отметить, что в полученном материале имеется ряд новых изделий и орудий, дополняющих материальный комплекс этого памятника. Дальнейшие полевые исследования Ольской стоянки ны по углю и фрагменту обработанной древесины на основе конвенциального метода. Пять радиоуглеродных определений выполнены методом AMS-датирования по углю, еще одно – по обугленной органике, сохранившейся на внешней поверхности керамического сосуда [Лебединцев, Кузьмин, 2010; Такасе, Лебединцев, Пташинский, 2012]. В 2019 г.

и детальный анализ археологических материалов позволят расширить наши представления о носителях токаревской культуры, их стратегиях жизнеобеспечения и традициях. Актуальной остается проблема установления времени первоначального появления токаревцев в бухте Гертнера и на самой стоянке Ольской, а также выявления культурных

Таблица 3. Радиоуглеродные даты со стоянки Ольская

|

№ |

Дата |

σ (±) |

Лаб. № |

Календарный возраст |

Материал |

Метод |

|

1 |

2920 |

49 |

UBA-34732 |

3156–2996 |

Кость человека |

AMS |

|

2 |

2480 |

20 |

IAAA-110414 |

2702–2493 |

Нагар |

» |

|

3 |

2380 |

30 |

МАГ-1096 |

2434–2349 |

Уголь из кострища |

Конвенциальный |

|

4 |

2340 |

40 |

СОАН-6847 |

2364–2328 |

Обработанное дерево |

» |

|

5 |

2250 |

60 |

Beta-155134 |

2340–2159 |

Уголь |

AMS |

|

6 |

2160 |

60 |

Beta-155131 |

2306–2061 |

» |

» |

|

7 |

2110 |

60 |

Beta-155135 |

2153–1995 |

» |

» |

|

8 |

1950 |

60 |

Beta-155132 |

1983–1825 |

» |

» |

|

9 |

1830 |

50 |

МАГ-1005 |

1825–1705 |

» |

Конвенциальный |

|

10 |

1800 |

60 |

Beta-155133 |

1817–1629 |

» |

AMS |

традиций, повлиявших на формирование орудийных комплексов токаревской культуры, связей этой культуры с сопредельными приморскими и континентальными древними общностями. Обнаружение в верхней части культурного слоя отдельных предметов, связанных с древнекорякской культурой, представляется важным для уточнения хронологии начальных этапов ее формирования.

Полевые археологические исследования Ольской стоянки выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00144 (А.И. Лебедин-цев, П.С. Гребенюк), анализ археологического материала – проекта ИАЭТ СО РАН № 0329-2019-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст» (А.Ю. Федорченко).

Список литературы Результаты полевых исследований стоянки Ольская (Северное Приохотье) в 2019 году

- Лебединцев А.И. Древние приморские культуры Северо-Западного Приохотья. - Л.: Наука, 1990. - 260 с

- Лебединцев А.И., Кузьмин Я.В. Радиоуглеродное датирование археологических памятников Северного Приохотья (Дальний Восток России) // VI Диковские чтения. - Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2010. - С. 116-120

- Такасе К., Лебединцев А.И., Пташинский А.В. Новые радиоуглеродные даты для Северного Приохотья и северо-восточного побережья Камчатки // VII Диковские чтения. - Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2012. С. 139-143

- Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Hatlidason H., Hajdas I., Hatte C., Heaton T.J., Hottmann D.L., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Statt R.A., Turney C.S.M., van der Plicht J. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon age calibration curves 0-50,000 years cal BP // Radiocarbon. - 2013. - Vol. 55. - P. 1869-1887. - DOI: 10.2458/azu_js_rc.55.16947

- Sikora M., Pitulko V.V., Sousa V.C., Allentott M.E., Vinner L., Rasmussen S., Margaryan A., de Barros Damgaard P., de la Fuente C., Renaud G., Yang M.A., Fu Q., Dupanloup I., Giampoudakis K., Nogues-Bravo D., Rahbek C., Kroonen G., Peyro M., McColl H., Vasilyev S.V., Veselovskaya E., Gerasimova M., Pavlova E.Y., Chasnyk V.G., Nikolskiy P.A., Gromov A.V., Khartanovich V.I., Moiseyev V., Grebenyuk P.S., Fedorchenko A.Yu., Lebedintsev A.I., Slobodin S.B., Malyarchuk B.A., Martiniano R., Meldgaard M., Arppe L., Palo J.U., Sundell T., Mannermaa K., Putkonen M., Alexandersen V., Primeau C., Baimukhanov N., Malhi R.S., Sjögren K.-G., Kristiansen K., Wessman A., Sajantila A., Lahr M.M., Durbin R., Nielsen R., Meltzer D.J., Laurent Excoffier L., Willerslev E. The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene // Nature. - 2019. - N 570. -P. 182-188. - DOI: 10.1038/s41586-019-1279-z