Результаты применения функционально-корригирующего корсета типа Шено в комплексной реабилитации детей и подростков с идиопатическим сколиозом

Автор: Николаев Вениамин Федорович, Барановская Ирина Александровна, Андриевская Алла Олеговна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. Сколиоз - одна из самых распространенных и тяжелых деформаций позвоночного столба человека, занимающая первое место среди всей ортопедической патологии у детей. Идиопатический сколиоз составляет 70-90 % всех сколиотических деформаций позвоночного столба. Цель. Представить методику и результаты применения функционально-корригирующего корсета типа Шено в комплексной реабилитации пациентов с идиопатическим сколиозом. Материалы и методы. Проведен анализ результатов ортезирования 300 детей (от 3 лет) и подростков (до 18 лет) с идиопатическим сколиозом за период с октября 2013 года по октябрь 2017 года. Пациенты в зависимости от особенностей ортезирования, величины угла деформации по Cobb были распределены на три группы: первая группа (18°-35°) - 100 чел., вторая группа (36°-45°) - 150 чел., третья группа (46°и более) - 50 чел. При выполнении исследования использовали клинические, рентгенологические методы обследования. Ортезирование пациентов осуществлялось функционально-корригирующим корсетом типа Шено на основе используемой в Центре методики...

Реабилитация, идиопатический сколиоз, ортезирование, корсет типа шено

Короткий адрес: https://sciup.org/142222124

IDR: 142222124 | УДК: 616.711-007.55-053.2:615.477.32 | DOI: 10.18019/1028-4427-2019-25-3-368-377

Текст научной статьи Результаты применения функционально-корригирующего корсета типа Шено в комплексной реабилитации детей и подростков с идиопатическим сколиозом

Комплексное лечение, в том числе ортезирова-ние, больных с деформациями позвоночника имеет большое медико-социальное значение. Этот вопрос не потерял своей актуальности и в настоящее время в связи с тем, что сколиоз является одной из самых распространенных и тяжелых деформаций позвоночного столба человека и занимает первое место среди всей ортопедической патологии у детей. По данным различных авторов, идиопатический сколиоз составляет 70–90 % всех вариантов сколиотических деформаций позвоночного столба [1–3].

Удельный вес случаев сколиоза у детей и подростков-школьников выше среднероссийского уров- ня зарегистрирован в 2014 г. в 29 субъектах Ро ссий-ской Федерации. Наибольшие уровни отмечены, в частности, в Санкт-Петербурге [2]. При анализе результатов профилактических медицинских осмотров детей и подростков-школьников в возрасте до 17 лет включительно наблюдалось увеличение числа детей со сколиозом в конце первого года обучения в среднем в 1,78 раза по сравнению с их осмотром перед поступлением в школу (2012–2013 гг. – в 1,85 раза; 2011–2012 гг. – в 1,66 раза; 2010–2011 гг. – в 1,67 раза соответственно) [2].

По данным исследований авторов, прогрессирование сколиоза отмечается в 27–50 % случаев [4].

Проблема коррекции и стабилизации сколиотической деформации позвоночника до настоящего времени окончательно не решена.

Первые сообщения об использовании корсетов у пациентов с деформациями позвоночника с целью облегчения состояния и предотвращения усугубления деформации появились еще в первой половине XIX века [1, 5]. С течением времени менялись принципы построения корсетов для лечения сколиотической деформации у детей и подростков. При сколиозах II–III степени в основном рекомендовали фиксирующие полужесткие и жесткие ортезы, в дальнейшем стали использовать различные варианты корригирующих корсетов. На сегодняшний день активно-корригирующие корсеты типа Шено признаются наиболее эффективными [6, 7].

В то же время до настоящего момента продолжаются дискуссии о целесообразности и сроках проведения корсетотерапии в системе комплексного консервативного лечения [8, 9].

Повышение эффективности лечения детей и подростков со сколиотическими деформациями позвоночника неразрывно связано с совершенствованием методов ортезирования. В связи с этим представляется актуальным показать результаты применения функци-онально-корригирующего корсета типа Шено в комплексной реабилитации пациентов с идиопатическим сколиозом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ результатов применения функционально-корригирующего корсета типа Шено в комплексной реабилитации пациентов с идиопатическим сколиозом. Исследования были одобрены этическим комитетом и проводились на базе ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта».

Критериями включения явились клинически установленный диагноз "идиопатический сколиоз II или III степени"; возраст от 3 до 18 лет; угол Cobb от 18° до 46° и более.

Критерии исключения - возраст младше 3 лет и старше 18 лет; угол Cobb менее 18° и более 60°; ранее перенесенные операции на позвоночнике; наличие сопутствующей патологии в виде выраженного нарушения функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, заболеваний кожных покровов туловища и таза, которые не допускают механического давления; органические заболевания центральной нервной системы и психоэмоциональная непереносимость метода лечения.

Обследованы дети и подростки с идиопатическим сколиозом, проходившие ортезирование в ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России за период с октября 2013 по октябрь 2017 года.

При выполнении исследования использовали клинические, рентгенологические методы.

Клиническое обследование проводили традиционно: фиксировали жалобы пациента, анамнез, изучали ортопедический статус и характер нарушения статоди-намической функции.

Визуальная диагностика сколиоза основывалась на отклонении линии остистых отростков от среднего положения и смещении анатомических структур относительно срединной линии туловища. В положении стоя, с выпрямленными ногами выявляли асимметрию надплечий, лопаток, треугольников талии, ягодичной складки, мышечный валик, перекос таза [10, 11].

При проведении измерений маркировали костные ориентиры на туловище пациента (остистые отростки позвонков, нижние углы лопаток и их медиальные края, крылья подвздошных костей). Мобильность деформации определяли по изменению линии остистых отростков при наклоне туловища во фронтальной плоскости. Выявляли наличие или отсутствие асимметрии паравертебральных мышц и деформации ребер. Величину торсии оценивали при проведении теста Адамса: в положении стоя на выпрямленных ногах и при наклоне вперед измеряли расстояние симметрично удален- ных от остистого отростка паравертебральных мышц или ребер от горизонтальной линии [1, 11].

Рентгенологическое обследование позвоночника проводили с целью уточнения диагноза, основных компонентов деформации, величины искривления в градусах, прогноза прогрессирования деформации[12].

В отечественной практике официально рекомендована к применению классификация В.Д. Чаклина (1962), который предложил для измерения углов деформации позвоночника использовать метод Кобба, где I степени соответствует деформация до 10°, II степени – 11°–30°, III – 31°–60° и IV – более 60°. В более поздних работах данная классификация претерпела незначительные изменения: верхней границей II степени стали считать 25°, а началом IV степени принимать 45°–50°(В.И. Садофьева, 1990) [13]. Последнее из этих изменений связано с тем, что данная величина сколиотической дуги является решающей в принятии решения о необходимости оперативной коррекции.

Выполняли снимки грудного и поясничного отделов позвоночника в прямой и боковой проекциях в положениях “лежа” и “стоя”. Рентгенограмму выполняли с максимальным захватом всего позвоночника от Th1 до S1 позвонка и крыльев подвздошных костей. Степень зрелости скелета оценивали по тесту Риссе-ра и состоянию апофизов тел позвонков. При снабжении пациента корригирующим корсетом контрольную рентгенографию пациента в корсете выполняли через 1,5–2 месяца после начала использования ортеза, т.е. на этапе первой коррекции, точнее – сразу после неё. Также контрольную рентгенографию обязательно проводили во время контрольного осмотра или повторной коррекции (один раз в 6 месяцев). По результатам рентгенографии и данных осмотра принимали решение о дальнейшем ведении пациента или необходимости дополнительной подгонки корсета.

Медицинская технология корсетной коррекции деформаций позвоночника при сколиозе с использованием ак-тивно-корригирующего корсета была предложена французским ортопедом J. Cheneau в 70-80 гг. XX столетия и уже более 30 лет широко применяется в мировой практике консервативного лечения сколиоза [1, 5–7, 14–19].

Лечение сколиоза длительное, ортезирование многоэтапное, разделено на периоды: корсетной адаптации, первичной коррекции, корсетного удержания, отмены корсета и дальнейшего наблюдения после завершенного корсетного лечения [14, 17].

Однако подходы к изготовлению корсетов и ведение пациентов у каждого специалиста фактически различаются [14, 17, 18]. К настоящему времени предложено большое количество различных технических решений и вариантов изготовления ортезов и методик клинического применения.

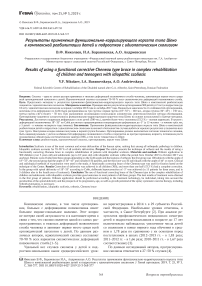

Ортезирование пациентов корсетом типа Шено осуществляли на основе предложенной в Центре методики, схема которой представлена на рисунке 1.

Остановимся на некоторых более важных моментах. Во время выдачи ортеза пациента обучают пользоваться корсетом и обязательно дают в пробную носку на 2 часа и более. На период адаптации определяют режим пользования корсетом. В течение первых 1–2 недель происходит привыкание – пациент постепенно увеличивает время ношения корсета до 21 часа в сутки. Крепление корсета, изготовленное из ленты “велкро”, затягивается до уровня предварительной метки для сохранения относительной комфортности. В дальнейшем устанавливается режим корсетного воздействия на деформацию позвоночника путем постепенного увеличения натяжения крепления до основной метки [14]. В конце этого периода проводится контрольный осмотр (в изделии и без него). Необходимость выполнения коррекции корсета определяется врачом на осно- вании клинических данных и субъективных ощущений пациента, выражающихся в отсутствии значительного дискомфорта и ограничений при выполнении повседневных занятий. После коррекции корсета, которая заключается в увеличении давящих пелотов, выполняют передне-заднюю рентгенографию в положении “стоя” в корсете. Материал, из которого изготовлен ортез, хорошо пропускает рентгеновские лучи, поэтому рентгенологическое исследование можно проводить в корсете. По результатам исследования корсет дорабатывается.

Для сохранения и усиления результативности кор-сетотерапии необходимо дозированное увеличение давления в основных точках приложения сил. В период корсетной коррекции начинается анатомо-функциональная перестройка позвоночника и грудной клетки. Примерно через 5–6 месяцев проводят контрольный осмотр, рентгенологическое обследование позвоночника в корсете в положении пациента “стоя” в прямой проекции. По изменениям на рентгенограмме (уменьшение или устранение бокового искривления, детор-сионное воздействие на уровне вершинного позвонка и т.д.) принимается решение о достаточности коррекции. При необходимости проводится дополнительная коррекция корсета.

контрольный осмотр продолжительность периода коррекции зависит от податливости деформации и анатомо-функциональной перестройки позвоночника

- контрольный осмотр;

- замена корсета;

- рентгеноконтроль коррекция корсета рентгеноконтроль рентгеноконтроль без корсета замена корсета

- привыкание к пользованию корсетом до 21 часа в сутки;

- контрольный осмотр;

- коррекция корсета;

- рентгеноконтроль;

- оценка качества ортезирования;

- определение режима корсетного воздействия на деформацию позвоночника клиническое и рентгенологическое обследование

- обучение пользованию;

- пробная носка 2 часа;

- ЧЕТЫРЕХЧАСОВАЯ ИНТЕРВАЛЬНАЯ ПРОБА НА ОТМЕНУ КОРСЕТА +

РЕНТГЕНОКОНТРОЛЬ; ___________

- этапная отмена (2 мес.) + стабилизация (1 мес.) . х 2 (дважды) контрольный осмотр; J---—-----

- ночной режим ношения корсета 6 мес.;

- контрольный осмотр;

- полная отмена или ночной режим ношения 3-6 мес.

ДИАГНОСТИКА

ВЫДАЧА КОРСЕТА

ПЕРИОД КОРСЕТНОЙ ’ КОРРЕКЦИИ*

ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ

ПЕРИОД КОРСЕТНОГО УДЕРЖАНИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРСЕТА 3-5 дней

ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К КОРСЕТУ 1,5-2 мес.

ПЕРИОД ОТМЕНЫ

Рис. 1. Схематичное изображение методики ортезирования корсетом типа Шено, используемой в ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России

Период корсетной коррекции – важный этап, так как в это время происходит постепенная трансформация грудной клетки с заполнением зон расширения в корсете, растяжение фиброзно-изменённых паравертебральных тканей на вогнутой стороне сколиотической деформации. В связи с разгрузкой апофизов тел позвонков на вогнутой стороне позвоночника улучшаются условия кровообращения этих участков, что стимулирует рост, и в комбинации с деторсионным воздействием корсета происходит структурное восстановление позвонков. Как следствие, деформация уменьшается, и со временем изменяется рост пациента. При изменении роста и заполнении зон расширения в корсете проводят замену ортеза. В зависимости от возраста пациента, степени деформации и податливости деформации к коррекции может потребоваться изготовление от 1 до 4-х корсетов и более. В дальнейшем пациент продолжает пользоваться корсетом, соблюдая рекомендуемый корригирующий режим, и переходит в период корсетного удержания. Его продолжительность зависит от состояния динамики ростковой костной зрелости позвоночника, что контролируется рентгенологически [5, 14, 15, 20]. В этот период (при условии исправления деформации) в возрасте от 16 до 17 лет поддерживается гиперкоррекция деформации в пределах 5°–8° [14]. На контрольных осмотрах уточняют соблюдение режима пользования корсетом, потребность в изготовлении нового ортеза. Срок использования каждого корсета определяется индивидуально для каждого пациента с учетом возраста, тяжести деформации, ее прогрессирования или стабилизации. Показаниями к замене корсета являются несоответствие расположения пелотов корсета деформированным участкам туловища в результате вертикального роста ребенка со смещением границ пелотов более чем на один вершинный позвонок и/или в результате увеличения объемных параметров туловища пациента; невозможность проведения ремоделирования или коррекции для устранения осложнений, возникших в процессе корсетотерапии; низкая эффективность ортезирования, подтвержденная данными рентгенологического контроля и невозможностью проведения коррекции и ремоделирования; несоответствие формы корсета параметрам больного в результате развития деформации.

Период отмены корсета наступает после завершения костного роста позвоночника, обычно это происходит в возрасте 18–20 лет [14, 17]. Этот период достаточно длительный, сложный и решающий. На контрольном осмотре проводится четырехчасовая интервальная проба на отмену корсета: корсет снимают на 4 часа, затем выполняют переднюю рентгенографию в положении “стоя”. От его результатов зависит дальнейшее ведение пациента. Если происходит регресс гиперкоррекции деформации по отношению к предыдущему снимку не более чем на 5°, то рекомендуется еженедельно уменьшать время ношения корсета на 30 минут в течение двух месяцев. В последующем в течение одного месяца пациент продолжает пользоваться корсетом, не уменьшая время пребывания в нем, для закрепления достигнутого результата коррекции. После контрольного осмотра при условии сохранения стабильности повторно проводится сокращение времени пребывания в корсете по выше указанной схеме. Далее на 6 месяцев пациент переводится на ночной режим использования корсета [21]. На следующем контрольном осмотре, если после клинико-рентгенологического контроля без корсета не происходит дальнейшего регресса деформации, рекомендуют полную отмену корсета или продлевают ночной режим использования (на время ночного сна) в течение 3–6 мес. В некоторых случаях возможен перевод на ночной режим, не дожидаясь полной костной зрелости позвоночника.

После завершения корсетного лечения наступает период диспансерного наблюдения. Пациентам рекомендуют соблюдать ортопедический режим, продолжать занятия ЛФК и наблюдаться у врача травматолога-ортопеда. Если же при рентгенологическом исследовании выявлен регресс гиперкоррекции деформации до 6° и более, то корсетное удержание необходимо продолжать по 18–21 часов в сутки в течение 6–10 месяцев с условием активного выполнения ЛФК. Один раз в шесть месяцев проводится контрольный осмотр. В дальнейшем при благоприятном течении отмену ношения корсета можно производить по вышеприведенному алгоритму. В период корсетирования всем пациентам предписывали строго выполнять методики лечебной физкультуры, в том числе, гимнастику по Шрот, основанную на принципе асимметричного дыхания, способствующую коррекции и деротации грудной клетки [22]. Занятия проводили по 30–40 минут индивидуально или в малых группах [23]. Как в традиционных методиках ЛФК, так и в методе трёхмерной дыхательной коррекции основными видами физических упражнений были статические напряжения отдельных мышечных групп в позах коррекции. Упражнения на растяжение использовали только в виде самовытяжения позвоночника, без воздействия внешних сил или веса тела. При необходимости усиления вытяжения прибегали только к полувисам на шведской стенке в позах коррекции. Как самостоятельное упражнение или как основной элемент специальных приёмов коррекции использовали дыхательные упражнения в диафрагмальном дыхании и волевое управляемое локализованное так называемое “ротационно-угловое дыхание”. Крайне редко рекомендовали упражнения на скручивание тела и отделов позвоночника, поскольку имеется опасность усиления патологической ротации. Из дополнительных методов лечения назначали общий массаж (4 курса в год по 20–25 процедур), физиотерапевтические процедуры (лекарственный электрофорез микроэлементов, электростимуляцию мышц спины и др.) [11, 15]. Массаж использовали в комплексе лечения с целью увеличения мышечной силы, улучшения трофики и кровоснабжения ослабленных мышц, вариант подбирался конкретно для каждого пациента. Рекомендовали плавание (преимущественно стиль "брасс" с удлиненной фазой скольжения) в бассейне (2–3 раза в неделю). Стили кроль, баттерфляй в чистом виде не применяли, индивидуально подбирая упражнения [24, 25].

Анализ данных проводили с использованием статистических методов (расчет экстенсивного показателя, показателей вариационного ряда, др.) При оформлении результатов статистического исследования применяли графические изображения (диаграммы сравнения, пр.)

РЕЗУЛЬТАТЫ

Перед началом исследования у всех пациентов или законных представителей получено информированное согласие на обследование и лечение.

За период с октября 2013 по октябрь 2017 года в условиях экспериментально-производственной лаборатории института протезирования и ортезирования ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России ортезировано 300 детей и подростков с идиопатическим сколиозом, которые ранее не получали лечение или получали эпизодическое консервативное лечение в поликлинике. Максимальный период наблюдения от начала лечения составил 4 года.

Всем пациентам были изготовлены жесткие актив-но-корригирующие корсеты по методике Жака Шено, которая в ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта используется с 2006 года.

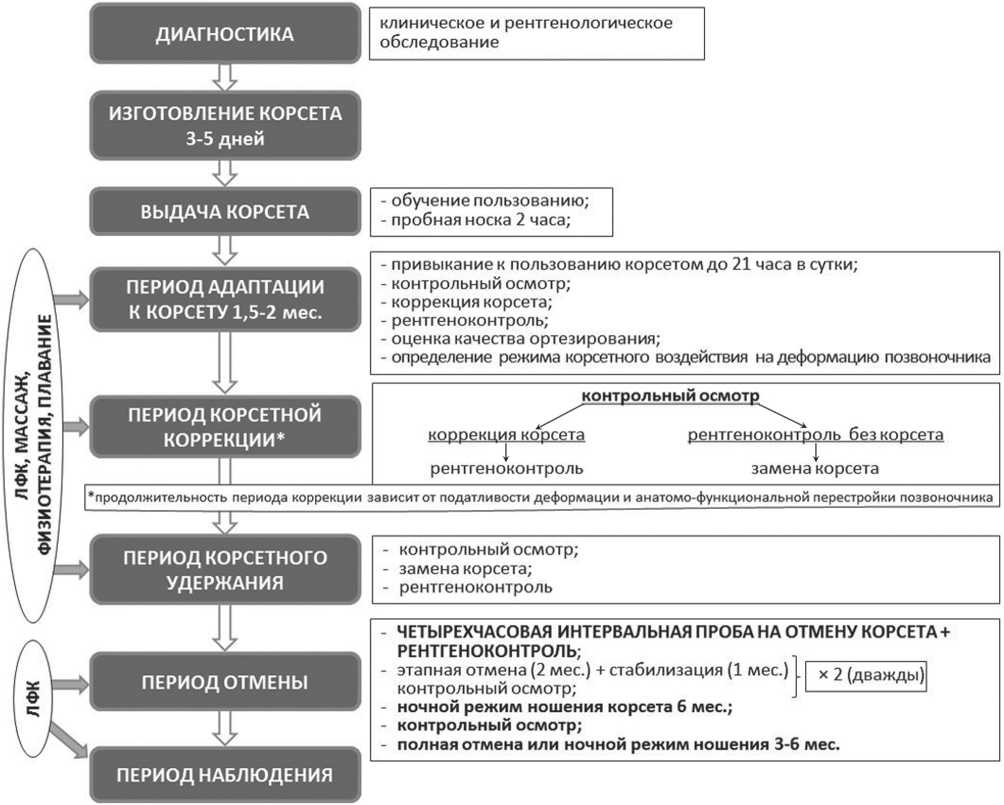

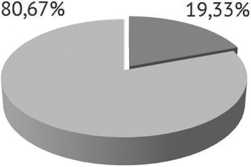

Под наблюдением находились дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет (средний возраст 12,25 ± 4,5 года). Распределение пациентов, снабженных функционально-корригирующим корсетом типа Шено, по возрасту и полу представлено на рисунке 2.

■ мальчики ■ девочки

Рис. 2. Распределение пациентов по полу и возрасту

Чаще обращались на ортезирование пациенты в возрасте от 9 до 16 лет. Девочек было в четыре раза больше, чем мальчиков.

По типу деформации преобладал комбинированный S-образный сколиоз с правосторонней грудной и левосторонней поясничной дугами – 148 чел., реже правосторонний грудной сколиоз – 70 чел., грудопоясничный – 62 чел. (из них правосторонний – 59 и левосторонний – 3), левосторонний поясничный – 20 человек.

На корсетирование чаще поступали дети со II и III степенью сколиотической деформации позвоночника по Чаклину. Средняя величина угла деформации составила 40,0° ± 10,8°.

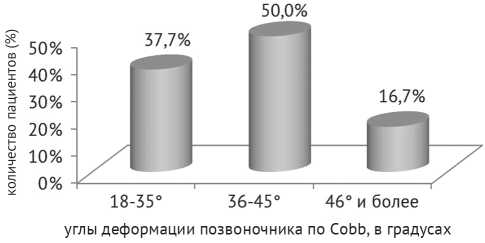

В нашем исследовании по сходным принципам ор-тезирования и ведения, а также в зависимости от ре- акции позвоночника и грудной клетки на воздействие корсетом пациенты были разделены с учетом величины угла деформации по Cobb на следующие группы: I группа (18°–35°) – 100 чел., II группа (36°–45°) – 150 чел., III группа (46°и более) – 50 чел. (рис. 3).

Рис. 3. Распределение пациентов по степени деформации позвоночника

Эффект медицинской реабилитации пациентов, участвовавших в исследовании, оценивался комплексно на основе клинико-инструментальной и рентгенологической диагностики.

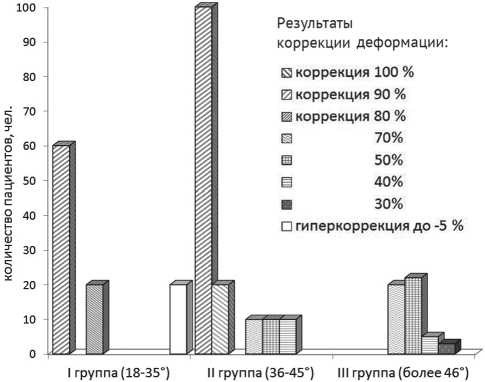

Результаты коррекции деформации в процентном соотношении (% от исходной деформации) у детей в рассматриваемых группах по данным рентгенологического обследования показаны на рисунке 4.

Рис. 4. Результаты коррекции деформации в процентном соотношении (% от исходной деформации) у детей в исследуемых группах

Достигнута коррекция деформации у всех детей, причём более чем у половины (у 160 человек) – полная коррекция. Применение в комплексной реабилитации функционально-корригирующего корсета типа Шено позволяет добиться максимальной коррекции деформации позвоночника у детей I и II групп. Идеальным результатом лечения была признана полная коррекция деформации без корсета, определяемая клинически и на рентгенограммах, или достигнутая гиперкоррекция на этапах лечения.

Наши исследования показали, что полное исправление деформации достигнуто у 80 (80 %) детей в первой группе (угол деформации по Cobb 18°–35°) и у 100 детей (66,7 %) во второй группе (угол деформации по Cobb 36°–45°).

Исправление деформации в процентном соотношении от исходной до 80 % достигнуто у 20 детей (20 %) в первой и до 90 % у 20 человек (13,3 %) во второй группе соответственно. Все они находились под наблюдением не более 2-х лет.

Также нами отмечено, что во второй группе среди десяти детей с 40 % коррекции деформации девять имели явные признаки несоблюдения режима ношения корсета, и родители признавали нарушение корсетного режима детьми.

Положительным результатом можно считать отсутствие прогрессирования в группе 46° и выше по Cobb [1]. Однако даже в этой группе у всех пациентов деформации уменьшились. В третьей группе (угол деформации по Cobb более 46° градусов) исправление деформации в процентом соотношении от исходной до 50 % и 70 % достигнуто у 42 детей (44 % и 40 % соответственно) и 30 и 40 процентов у 8 детей (6 % и 10 % соответственно). Следовательно, даже при тяжелых сколиотических деформациях применение функционально корригирующего корсета может способствовать регрессу деформации позвоночника, особенно, если лечение начато у детей до 12 лет.

Особенно интересна группа пациентов с деформацией позвоночника18°–35° по Cobb, где получены особенно хорошие результаты – достигнута гиперкоррекция до -5°. По возрасту пациенты данной группы (средний возраст 9,88 ± 3,76 года) распределились следующим образом: 3–6 лет – 2 чел., 7–10 лет – 6 чел., 11–13 лет – 8 чел. и 14–15 лет – 4 чел.

У 15 человек из них произошло полное исправление деформации позвоночника в течение трёх лет, у 5 детей – в течение четвертого года коррекции. Полученные результаты совпадают с результатами, полученными другими авторами [1, 14]. Гиперкоррекцию необходимо выполнять преднамеренно, с учетом того, что после снятия корсета происходит некоторая обратная регрессия в сторону изначальной деформации. В итоге, при правильном ведении пациента происходит полное исправление деформации позвоночника. Детям данной группы рекомендовалось использование корсета в ночное время, регулярное наблюдение врача травматолога-ортопеда (ортезиста). По нашему мнению, дополнительным обязательным условием для перевода на ночной режим является активное занятие пациента лечебной физкультурой.

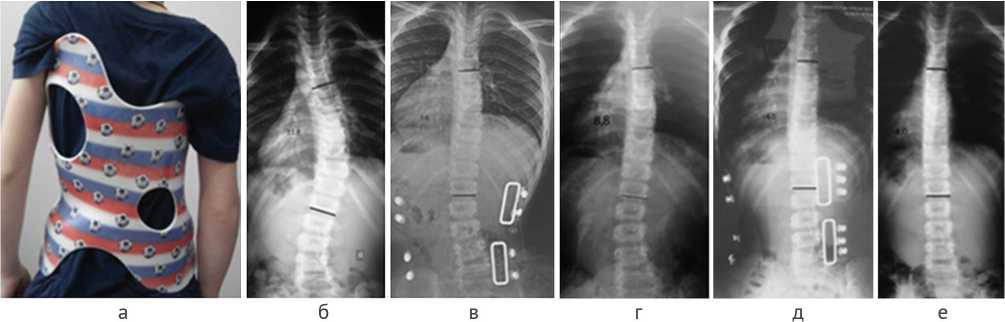

При условии подтверждённой клинически и рентгенологически полной коррекции с восстановлением правильной формы позвонков и запланированной гиперкоррекции сколиотической деформации, а также при продолжающихся достаточных, мотивированных и осознанных пациентом занятиях лечебной физкультурой переводили на ночной режим ношения корсета, не дожидаясь полной костной зрелости позвоночника. Что подтверждается клиническим примером (рис. 5).

Клинический пример . Пациент В., 2005 г.р. Диагноз: идиопатический сколиоз III ст. В возрасте 8 лет обратился на консультацию в ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта. При первичном клинико-рентгенологическом обследовании выявлена сколиотическая деформация в грудном отделе позвоночника, равная 33,8° по Cobb. Было рекомендовано применение функцио-нально-корригирующего корсета по методике Шено (рис. 5, а) продолжительностью не менее 20 часов в сутки. После ортезирования первый осмотр состоялся через 2 месяца. Далее по мере необходимости 1 раз в 2–4 месяца проводилась коррекция корсета и замена его по мере роста ребенка. За период наблюдения с ноября 2013 года по июнь 2017 года ребенку изготовлено 5 функционально-корригирующих корсетов. В результате реабилитационных мероприятий удалось полностью устранить сколиотическую деформацию в грудном отделе и даже достичь гиперкоррекции до минус 4,0° по Cobb (рис. 5, б–е). С июня 2017 г. ребенок переведен на режим корсетного удержания. Наблюдается у травматолога-ортопеда (ортезиста) 1 раз в три месяца.

Рис. 5. Пациент В.: а – фото в корсете (вид сзади); б – рентгенограмма позвоночника на момент начала лечения (ноябрь 2013 г., без корсета); в – в марте 2014 г. (в корсете); г – в апреле 2015 г. (без корсета); д – в июне 2016 г. (в корсете); е – в июне 2017 г. (без корсета)

ДИСКУССИЯ

Анализ научной литературы показывает, что сколиоз – одно из самых распространенных детских ортопедических заболеваний [8, 11, 26]. Эта патология встречается чаще у девочек (4:1), чем у мальчиков [10]. Данное патологическое состояние характеризуется прогрессирующим течением. Очень сложно остановить процесс дефор- мации позвоночного столба [27]. По данным авторов, в специализированном консервативном лечении нуждаются 10 из каждых 100 больных, а два ребенка из каждой тысячи – в оперативной коррекции сколиоза [26].

Имеет место связь развития деформации с процессом роста скелета ребенка. Наиболее часты случаи воз- никновения идиопатического сколиоза в периоды скачков роста в возрасте от 6 до 24 месяцев, от 5 до 8 лет и от 11 до 14 лет [26, 28].

Сопутствующие тяжелые деформации грудной клетки и таза оказывают вредное воздействие на внутренние органы, нарушают функцию дыхательной и сердечно-сосудистой систем [11]. Следствием чего является развитие дыхательной недостаточности, дистрофических изменений миокарда. Как правило, инвалидность вследствие сколиоза наступает в детском и подростковом возрасте и, по данным литературы, колеблется от 5 до 12 %, что обусловливает большую социальную значимость изучаемой проблемы [29, 30].

Следует отметить, что в литературе нашло отражение описание медицинской технологии применения и конструкции корригирующего корсета типа Шено, позволяющего улучшить результаты лечения, уменьшить процент инвалидизации при деформациях позвоночника у детей [5, 7, 14, 18, 19].

Корсеты такого типа не просто удерживают достигнутую коррекцию деформации, но и осуществляют трехплоскостное воздействие на нее, разгружая апофизы тел позвонков на стороне вогнутости и создавая биомеханически правильные направления сил, позволяющих реверсировать искривление, не ограничивая естественный рост [17, 19, 31]. Направленное натренированное дыхание создает условия расправления объема легочной ткани, которая воздействует на деформацию грудной клетки и позвоночника изнутри.

Ортезы данной конструкции достаточно технически сложны в исполнении, изготовляются индивидуально для каждого пациента с учетом конкретного типа искривления позвоночника [32, 33]. Разрабатываются инновационные технологии изготовления изделия, в том числе с использованием 3D - сканирования [34]. В ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта начата работа по совершенствованию технологий изготовления корсета. Решается вопрос о характеристиках материала, из которого может быть изготовлено будущее изделие. При изготовлении корсета подбираются и используются материалы, отвечающие медико-техническим требованиям (легкость, устойчивость к санитарно-гигиенической обработке, нетоксичность, гипоаллергенность и др.), предъявляемым к ортезам с учетом индивидуальных особенностей пациентов.

Основными критериями оценки результатов кор-сетотерапии являются, как мы уже указывали выше, данные клинического и рентгенологического обследования. В литературе описываются дополнительные критерии диагностики и оценки результатов ор-тезирования с использованием методики оптической топографии (комплекс ТОДП) [35, 36, 37], электрофизиологических показателей изменения скелетной мускулатуры [38], оценки функции внешнего дыхания (жизненной емкости легких – ЖЕЛ) и сердечнососудистой системы (ЭКГ) [11, 37]. На данном этапе полученные данные недостаточны для серьезного анализа и нами не представлены в настоящем исследовании. Результаты дополнительных обследований планируем применить в будущих исследованиях и клинической практике.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что основной целью ортопедического лечения у пациентов с идиопатическим сколиозом является коррекция и стабилизация деформации позвоночника [37, 39, 40].

В клинических рекомендациях Общероссийской общественной организации «Ассоциация травматологов-ортопедов России» (АТОР) по ведению пациентов с идиопатическим сколиозом указывается, что лечение данной патологии должно быть комплексным, включать независимо от планирования хирургического лечения применение корсетотерапии, немедикаментозное консервативное лечение (рациональный ортопедический и двигательный режим, адекватное питание, общеукрепляющие и закаливающие процедуры, физические упражнения, гидрокинезотерапию, массаж, электростимуляцию мышц) [26, 29]. По данным различных авторов, такой подход к лечению позволит предупредить дальнейшее прогрессирование деформации, укрепить мышечный корсет, улучшить функции внешнего дыхания и состояния сердечно-сосудистой системы [37, 39, 40].

Исходя из того, что помимо изготовления корсета для решения этой цели необходимо тщательное соблюдение всех нюансов периодов лечения, в статье приводится подробное описание методики ортезирования корсетом типа Шено, используемой в Центре.

Анализ результатов корсетотерапии в Центре показал эффективность предложенного подхода к лечению пациентов с идиопатическим сколиозом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение функционально-корригирующего корсета типа Шено в комплексной реабилитации детей и подростков с идиопатическим сколиозом позволяет в большинстве случаев добиться хороших результатов при лечении пациентов всех трех групп с деформацией позвоночника по Cobb: I гр. – 18–35°, II гр. – 36–45°, III гр. – 46°и более. Наилучшие исходы лечения получены в первой группе больных.

Ортезирование должно выполняться согласно технологии лечения, быть индивидуальным с учетом особенностей деформации позвоночного столба и перспектив ее прогрессирования, возраста, потенциала роста позвоночника; обязательны систематические занятия ЛФК, в том числе гимнастика по Шрот. Соблюдение режима лечения должно быть строгим и осознанным.

Ортезирование необходимо осуществлять мульти-дисциплинарной командой, включающей семью, самого пациента, высококвалифицированных специалистов (детского ортопеда, ортопеда-ортезиста, врача ЛФК, ФТЛ, педиатра, специалистов лучевой диагностики, при необходимости психолога, техников-ортезистов и методистов).

При условии полной клинической и рентгенологической коррекции с восстановлением правильной формы позвонков и запланированной гиперкоррекции сколиотической деформации, а также при продолжающихся достаточных, мотивированных и осознанных пациентом занятиях лечебной физкультурой возможен перевод на ночной режим ношения корсета, не дожидаясь полной костной зрелости позвоночника.

Список литературы Результаты применения функционально-корригирующего корсета типа Шено в комплексной реабилитации детей и подростков с идиопатическим сколиозом

- Леин Г.А. Медицинская реабилитация пациентов школьного возраста, страдающих идиопатическим сколиозом: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.15. СПб., 2013. 18 с.

- О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году: гос. докл. // Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: [сайт].URL: https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=6851 (дата обращения: 12.05.2018).

- Михайловский М.В., Садовой М.А., Фомичев Н.Г. Клинический диагноз пациента с деформацией позвоночника // Хирургия позвоночника. 2017. Т. 14, № 1. С. 24-30. DOI: 10.14531/ss2017.1.24-30

- Szwed A., Kołban M., Jałoszewski M. Results of SpineCor dynamic bracing for idiopathic scoliosis // Ortop. Traumatol. Rehabil. 2009. Vol. 11, No 5. P. 427-432.

- Ортезирование при травмах конечностей и их последствиях и патологии позвоночника: учеб. пособие / Р.В. Росков, А.О. Андриевская, А.В. Смирнов, Н.С. Петрова. Изд. 2-е, перераб. и доп. СПб., 2009. 530 с.

- Шмелев В.В., Гончарова Л.А., Расулов М.Д. Современная корсетотерапия в лечении идиопатического сколиоза // Астраханский медицинский журнал. 2016. Т. 11, № 1. С. 63-71.

- Тесаков Д.К. Применение корсетотерапии при идиопатическом сколиозе // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2011. № 3. С. 9-21.

- Современная концепция раннего выявления и лечения идиопатического сколиоза / М.В. Михайловский, М.А. Садовой, В.В. Новиков, А.С. Васюра, Т.Н. Садовая, И.Г. Удалова // Хирургия позвоночника. 2015. Т. 12, № 3. С. 13-18.

- DOI: 10.14531/ss2015.3.13-18

- Влияние грудо-пояснично-крестцового корсета ORTO® на нейрофизиологические показатели, мышечную силу и осанку у детей / В.Б. Войтенков, А.В. Минькин, Н.В. Скрипченко, И.Г. Самойлова, А.В. Климкин, А.И. Аксенова, Н.С. Петрова, Д.А. Петрова // Гений ортопедии. 2017. Т. 23, № 2. С. 168-171.

- DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-2-168-171

- Росков Р.В., Андриевская А.О. Сколиотическая болезнь, лечение, ортезирование, МСЭ и реабилитация: учеб.-метод. пособие. СПб., 2009. 90 с.

- Шелыхманова М.В. Комплексный подход в лечении и реабилитации детей с диспластическим сколиозом II-III степени: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.03.11. Самара, 2017. 24 с.

- Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов: в 2 ч. 4-е, испр. и доп. изд. М.: Медицина, 1964. Ч. 2. 572 с.

- Садофьева В.И. Нормальная рентгеноанатомия костно-суставной системы у детей. Л.: Медицина, ленингр. отд-ние, 1990. 220 с.

- Медицинская технология корсетной коррекции деформаций позвоночника / Д.К. Тесаков, С.В. Альзоба, А.В. Белецкий, И.Н. Волков, А.М. Мухля, И.Н. Петросян, Д.Д. Тесакова, Д.М. Мальсагов, Г.А. Урьев // Хирургия позвоночника. 2010. № 4. С. 30-40.

- Николаев В.Ф., Барановская И.А., Андриевская А.О. Использование функционально-корригирующего корсета в лечении больных идиопатическим сколиозом // Гений ортопедии. 2016. № 1. С. 44-47.

- DOI: 10.18019/1028-4427-2016-1-44-47

- Тесаков Д.К. Корсетное лечение детей и подростков с деформациями позвоночника IV степени // Хирургия позвоночника. 2010. № 2. С. 25-34.

- Основы активно-корригирующего ортезирования в лечении заболеваний и травм позвоночника: метод. пособие / Г.А. Леин, М.Г. Гусев, И.В. Павлов, С.В. Виссарионов, С.В. Альзоба. СПб.: Изд-во С.-петерб. науч.-практ. центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 2012. 68 с.

- Методические рекомендации SOSORT 2011 г.: Ортопедическое и реабилитационное лечение подросткового идиопатического сколиоза // SOSORT: [сайт]. URL: http://sosort.ru/advanced-stuff/konservativnoe-lechenie.-metodicheskie-rekomendacii.html (дата обращения: 12.05.2018).

- Chêneau J. Das original Cheneau-Skoliosen-Korset. Dortmund: Orthopädie-Technik, 1997.

- Тесаков Д.К. Возрастная динамика рентгенологических характеристик активности костного роста таза и позвоночника у больных идиопатическим сколиозом // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. М., 2011. № 1. С. 60-67.

- 3D scoliosis-therapy with the nBrace night time brace // Ortholutions. Bracing at its Highest Level: [website]. URL: http://www.ortholutions.com/tlso-trunk-orthoses-brace-orthotics/scoliosis-night-brace-rigo-cheneau-ortholutions/ (дата обращения: 12.05.2018).

- Шено Ж. Гимнастика при сколиозе. Основные правила и научное обоснование // Вестник всероссийской гильдии протезистов-ортопедов. 2009. № 2 (36). С. 13-21.

- Гимнастика Катарины Шрот при сколиозе: основной принцип действия и выполнения упражнений // SpinaTitana. Спина готова к подвигу: [сайт]. URL: https://spinatitana.com/pozvonochnik/grudnoj-otdel/skolioz/gimnastika-katariny-shrot-pri-skolioze-osnovnoj-printsip-dejstviya-i-vypolneniya-prazhnenij.html (дата обращения: 22.10.2018).

- Тесаков Д.К., Воронович И.Р. Классификация методов лечения больных с деформациями позвоночника при идиопатическом (диспластическом) сколиозе // Медицинские новости. 2008. № 10 (162). С. 82-85.

- Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 528 с.

- Михайловский М.В., Фомичев Н.Г. Хирургия деформаций позвоночника. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. 424 c.

- Дудин М.Г., Пинчук Д.Ю. Идиопатический сколиоз // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2014. Т. 2, № 1. C. 70-77.

- Идиопатический сколиоз: кто виноват и что делать? / М.Г. Дудин, М.В. Михайловский, М.А. Садовой, Д.Ю. Пинчук, Н.Г. Фомичев // Хирургия позвоночника. 2014. № 2. С. 8-20.

- Современные принципы диспансеризации детей с деформациями позвоночника в отдаленных регионах страны / И.Т. Батршин, М.А. Садовой, М.В. Михайловский, Т.Н. Садовая // Хирургия позвоночника. 2006. № 4. С. 70-74.

- Шабанова О.А. Медико-социальные аспекты инвалидности и реабилитации больных сколиозом: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.06. СПб., 2011. 27 с.

- Rigo M., Weiss H.R. The Chêneau concept of bracing - biomechanical aspects // Stud. Health Technol. Inform. 2008. Vol. 135. P. 303-319.

- Guidelines on "Standards of management of idiopathic scoliosis with corrective braces in everyday clinics and in clinical research": SOSORT Consensus 2008 / S. Negrini, T.B. Grivas, T. Kotwicki, M. Rigo, F. Zaina; International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) // Scoliosis. 2009. Vol. 4. P. 2.

- DOI: 10.1186/1748-7161-4-2

- Grivas Th.B. European Braces for Conservative Scoliosis Treatment. Dr. Tarun Goswami, editor. 2012.

- DOI: 10.5772/19509

- Шавырин И.А., Колесов С.В., Кудряков С.А. Применение современных 3D-технологий корсетирования по типу Шено при лечение идиопатического сколиоза // Российский корсетный центр. Изготовление корсетов Шено по 3-D-технологии по всей России: [сайт]. URL: http://russiancorset.ru/paczientam/korset-sheno.html (дата обращения: 22.10.2018).

- Способ компьютерной оптической топографии формы тела человека и устройство для его осуществления: евразийский пат. 000111/ Сарнадский В.Н., Садовой М.А., Фомичев Н.Г. № 199600068; заявл. 26.08.1996; опубл. 27.08.1998.

- Багриновская И.Л. Сопоставимость оценки углов сколиотической деформации позвоночника начальных стадий по данным рентгена и компьютерной оптической топографии // Хирургия позвоночника. 2014. № 3. С. 32-37.

- DOI: 10.14531/ss2014.3.32-37

- Физическая реабилитация детей с нарушениями осанки и сколиозом: учеб.-метод. пособие / Л.А. Скиндер, А.Н. Герасевич, Т.Д. Полякова, М.Д. Панкова. Брест: БрГУ, 2012. 210 с.

- Электрофизиологические критерии эффективности лечения идиопатического сколиоза корсетом Шено и иглорефлексотерапией / В.В. Шмелев, О.И. Воронцова, Л.А. Гончарова, М.Д. Расулов // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2016. Т. 15, № 6. С. 301-304.

- Идиопатический сколиоз: клинические рек. 2015 г. / Ассоциация травматологов-ортопедов России // Энцикломедия. Медицинская база знаний: [сайт]. URL: https://bz.medvestnik.ru/nosology/Idiopaticheskii-skolioz.html/recomendations (дата обращения 28.10.2018).

- Идиопатический сколиоз. Исследовательская группа Хармса. Руководство по лечению / П.О. Ньютон, М.Ф. О'Браен, Г.Л. Шаффлбаргер, Р.Р. Бетц, Р.А. Диксон, Ю. Хармс. М.: Лаборатория знаний, 2018. 479 с.