Результаты проведения геолого-разведочных работ на нефть и газ и освоения ресурсной базы УВ Бухаро-Хивинского региона

Автор: Богданов А.Н., Хмыров П.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены история и результаты проведения геолого-разведочных работ на нефть и газ в Бухаро-Хивинском регионе Республики Узбекистан. История открытия и освоения месторождений углеводородного сырья в Бухаро-Хивинском регионе условно разделена на три временных этапа: 1953-1964, 1965-1990 и 1991-2022 гг. Представлена информация о числе месторождений и их распределении по величине запасов, типу флюидов и степени освоения, динамике и современном состоянии сырьевой базы углеводородного сырья. Доказанная промышленная продуктивность находится в стратиграфическом диапазоне от ранне-среднеюрского возраста до позднемелового включительно. В результате проведения геолого-разведочных работ на территории Бухаро-Хивинского региона произошло перераспределение разведанных запасов углеводородов по стратиграфическим комплексам. На первом этапе основная часть как запасов, так и добычи углеводородов приходилась на меловые отложения. В настоящее время число залежей углеводородов в разрезе карбонатных отложений средне-позднеюрского возраста значительно преобладает над оставшимися стратиграфическими комплексами. Освоенность начальных суммарных ресурсов углеводородов в данном регионе превышает 50 %, но, несмотря на это, Бухаро-Хивинский регион все еще остается основным по объемам геолого-разведочных работ, добыче и приросту запасов углеводородного сырья. Сделан вывод о том, что существенные перспективные и прогнозные ресурсы в объеме, превышающем 4 млрд т усл. топлива, числящиеся на балансе Бухаро-Хивинского региона, дают основание для дальнейшего наращивания геолого-разведочных работ на нефть и газ

Бухаро-хивинский регион, месторождение, запасы, ресурсы, углеводороды, добыча, геологоразведочные работы, нефтегазоносность

Короткий адрес: https://sciup.org/14133459

IDR: 14133459 | УДК: 553.981.2.048(575.16/.192) | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-1-45-57

Текст научной статьи Результаты проведения геолого-разведочных работ на нефть и газ и освоения ресурсной базы УВ Бухаро-Хивинского региона

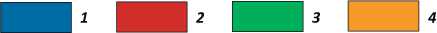

Бухаро-Хивинский регион занимает юго-западную равнинную часть территории Республики Узбекистан (рис. 1). Общая площадь перспективных земель региона составляет 53,8 тыс. км2. Он охватывает Бухарскую, Кашкадарьинскую, Самаркандскую и Навоийскую области.

Стратиграфическая приуроченность выявленных промышленных залежей УВ в Бухаро-Хивинском регионе находится в диапазоне от нижнесреднеюрских до верхнемеловых отложений включительно. При этом стратиграфический диапазон продуктивности на Бухарской ступени шире, чем на Чарджоуской [1]. Ловушки нефти и газа, по классификации И.О. Брода, представлены следующими типами: сводовыми, экранированными и литологически ограниченными. Залежи УВ в Бухаро-Хивинском регионе, по классификации А.А. Бакирова, представлены: классом структурного типа (группа антиклинальных и куполовидных структур простого и ненарушенного строения и группа антиклинальных и куполовидных структур, осложненных разрывной дислокацией); классом литологического типа (к участкам выклинивания пласта-коллектора по восстанию слоев; к участкам замещения проницаемых пород непроницаемыми, в том числе запечатанными асфальтом); классом рифогенного типа (к одиночным рифовым массивам; к группе (ассоциации) рифовых массивов).

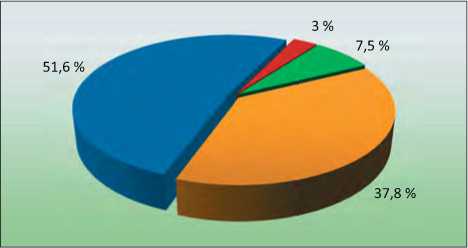

В пределах Бухаро-Хивинского региона Республики Узбекистан за весь период геолого-разведочных исследований выполнен значительный объем геолого-геофизических и буровых работ, нацеленных на выявление перспективных ловушек и залежей УВ. Освоенность начальных суммарных ресурсов УВ в данном регионе превышает 50 % (рис. 2). Несмотря на это, Бухаро-Хивинский регион все еще остается основным по объемам геолого-разведочных работ, добыче и приросту запасов УВ-сырья.

Исследования, направленные на изучение геологического строения региона, проводятся с середины XIX в., а истории нефтегазопоисковых работ уже более 90 лет. Буровая изученность территории составляет около 21,7 км2/скв. [2].

По состоянию на 01.01.2023 г. в Бухаро-Хивинском регионе открыто 219 месторождений нефти и газа. Из общего их числа на Государственном балансе Республики Узбекистан числится 203 (рис. 3). Газоконденсатные месторождения Денгизкуль – Хаузак-Шады – Северный Денгизкуль – Ходжасаят, Кувачи – Алат, Ходжиказган – Учбурган, Чегарин-ская группа месторождений (Чегара, Западная и Восточная Чегара), Караулбазар – Сарыташ, Гир-сан – Дивхона – Шимолий Гирсан, Даяхатын (Даяха-тын и Чорикуль), Муродтепа – Атамурад, Северная Сузьма – Чаккакум, Кандым – Западный Ходжи – Ходжи, Аккум – Парсанкуль (всего 27) по защищенным в ЦКЗ и ГКЗ отчетам по подсчету запасов УВ объединены как 11 месторождений с аналогичными геолого-геофизическими характеристиками, подсчетными параметрами, контурами газоносности, на основе которых составлены проекты разработки.

Из общего числа месторождений: 6 — газовые, 108 — газоконденсатные, 22 — нефтяные, 16 — нефтегазовые и 51 — нефтегазоконденсатные. Также их можно разделить по степени освоения: на разрабатываемые — 73, подготовленные к освоению — 71, разведываемые — 52, законсервированные — 7.

По величине запасов УВ-сырья эти месторождения подразделяются на: уникальные — 4, крупные — 17, средние —22 и мелкие — 160. В тектоническом плане 46 из них выявлены на Бухарской ступени и 157 — на Чарджоуской ступени [3].

Результаты

Историю открытия и освоения месторождений УВ-сырья в Бухаро-Хивинском регионе можно условно разделить на 3 временных этапа: 1953–1964, 1965–1990 и 1991–2022 гг. Хотя первые работы рекогносцировочного и оценочно-подготовительного характера в Бухаро-Хивинском регионе начаты с 1929 г. До 1950 г. выполнялись геолого-съемочные работы и высказывались мнения прогнозного характера о перспективах нефти и газа исследуемой территории (Н.А. Билалов, М.И. Варенцов, Н.В. Васильев, О.С. Вялов, И.П. Зубов, С.И. Ильин, П.Т. Суворов, Н.А. Швембергер и др.).

В этот же период (1937) выдвигается идея о принадлежности Западного Узбекистана к нефтеносной провинции, в пределах которой могут быть обнаружены залежи УВ промышленного значения в отложениях раннемелового и юрского возраста [4].

В 1939 г. проводилось поисково-разведочное бурение на площадях Караиз и Пролетарабад-Хад-жикаб. В последующие годы (1940–1950) в основном осуществлялись оценочно-подготовительные работы. В этот период был закартирован и подготовлен к бурению ряд структур, а также завершены работы в целом по региону, в ходе которых систематизирован весь накопленный к тому времени геологический материал. Кроме того, с большой уверенностью было высказано мнение о возможностях открытия в недрах Бухаро-Хивинского региона скоплений нефти и газа. Этот прогноз подкреплялся перечнем объектов, ранжированных по степени их привлекательности в нефтегазовом отношении. К объектам первой категории были отнесены площади Газли, Ташкудук, Джаркак, Сарыташ, Сеталан-тепе и др. Таким образом, уже в 1949 г. сложилось твердое представление о перспективах нефтегазоносности этого региона.

Первый этап (1953–1964)

Первое в регионе месторождение Сеталантепе открыто по результатам бурения на площади первой скважины (в январе 1953 г.), при испытании которой был получен промышленный приток газа [5]. Продуктивными на месторождении оказались XI и ХII горизонты меловых, ХVI и ХVII горизонты юр-

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 1. Схема расположения Бухаро-Хивинского региона в Республике Узбекистан

Fig. 1. Location map of the Bukhara-Khivinsky region in the Republic of Uzbekistan

Рис. 2. Освоенность начальных суммарных ресурсов

Бухаро-Хивинского региона

Fig. 2. Degree of development of total initial resources of the Bukhara-Khivinsky region

Запасы ( 1 , 2 ): 1 — промышленных категорий, 2 — предварительно оцененные; ресурсы ( 3 , 4 ): 3 — перспективные, 4 — прогнозные

Reserves (1, 2): 1 — commercial categories, 2 — inferred (pre-evaluated); resources (3, 4): 3 — prospective, 4 — undiscovered ских отложений. Дебиты газа из меловых отложений достигали 218 тыс. м3/сут (XI горизонт), а из юрских отложений — 123,5 тыс. м3/сут (XVI горизонт).

В том же году в структурной скв. 1 Ташкудук-ской площади был получен газоводяной фонтан из сенонских отложений дебитом 10 тыс. м3/сут. Открытие этих первых месторождений позволило Бухаро-Хивинскому региону перейти из категории нефтегазоперспективных в категорию газоносных, а позднее — нефтегазоносных.

Значимым событием в истории изучения Бухаро-Хивинского региона явилось открытие в 1956 г. первого уникального по запасам газа месторождения Газли. Это событие позволило по-новому взглянуть на высокие перспективы региона, которые в дальнейшем полностью подтвердились. А ввод в 1962 г. месторождения Газли в разработку позволил нарастить добычу свободного газа по республике с 1–2 (до 1962 г.) до 9,2 млрд м3 (из которых 8,4 млрд м3, или 91,3 %, приходилось на Газли) в 1964 г. В 1965 г. в республике уже добывалось (с учетом потерь) 23,7 млрд м3 свободного газа, из которых 15,6 млрд м3 (65,8 %) приходилось на месторождение Газли. Учитывая тот факт, что из 23,7 млрд м3 извлеченного из недр свободного газа по республике потери на открытом аварийном фонтанировании скв. 11 месторождения Уртабулак составили 7 млрд м3, можно сделать вывод, что реальная добыча газа на месторождении Газли достигала 93,4 % суммарной добычи по республике. Рост газодобычи в республике явился основанием для строительства магистральных газопроводов Бухара – Урал и Средняя Азия – Центр [6].

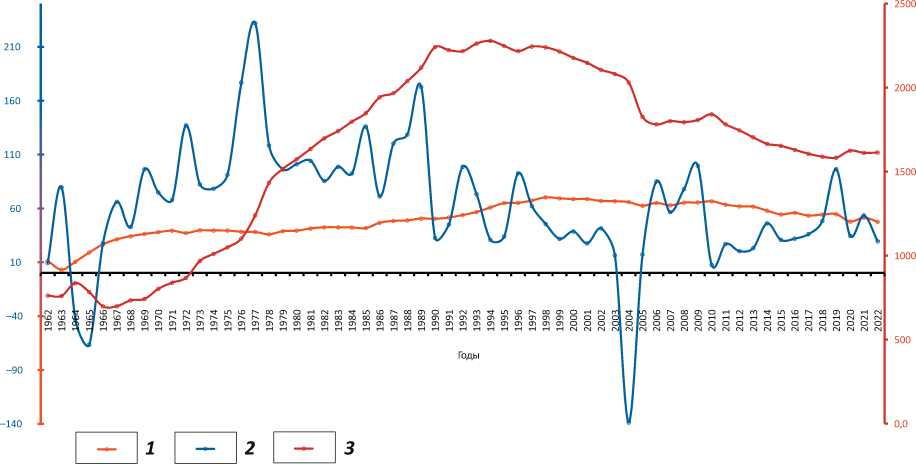

Динамика добычи, прироста и текущих запасов УВ-сырья по трем определенным в данной статье периодам приведена на рис. 4 (первый период начинается с 1962 г. ввиду отсутствия данных за 1953– 1961 гг.).

Вплоть до 1960 г. в пределах региона месторождения открывались только на Бухарской тектонической ступени. Стратиграфический диапазон продуктивности Бухарской ступени охватывает отложения позднемелового, раннемелового, среднепозднеюрского и ранне-среднеюрского возраста. Промышленную продуктивность образований па-

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 3. Схема расположения месторождений УВ-сырья на основе схемы тектонического районирования (Бухаро-Хивинский регион)

Fig. 3. Location map of HC mineral resources based on the tectonic zoning scheme (Bukhara-Khivinsky region)

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 4. Динамика добычи, прироста и текущих запасов УВ-сырья по трем периодам, млн т усл. топлива (Бухаро-Хивинский регион)

Fig. 4. History of production, growth, and current HC reserves for three periods (Bukhara-Khivinsky region), mln TOE

1 — добыча УВ; 2 — прирост УВ; 3 — текущие запасы УВ

1 — HC production; 2 — HC growth; 3 — current HC reserves

леозойского возраста до настоящего времени, несмотря на многочисленные нефтегазопроявления (скважины Акджар-1, Западный Гордан-1, Ходжи-хайрам-6, Шурчи-10, 19) и даже промышленные и непромышленные притоки УВ (в скважинах Северный Мубарек-2, 5, 11, 16, 31, Караулбазар-4, 40, 74, Сеталантепе-1, Шумак-3, Шурчи-5 (по этой скважине даже выполнен подсчет запасов по палеозойским отложениям, но от утверждения запасов УВ в ГКЗ воздержались), Восточный Ташлы-1, Кунгуртау-1), официально, а именно, в Государственном балансе полезных ископаемых, закрепить не удалось.

Первым месторождением, открытым в пределах Чарджоуской ступени, стало крупное месторождение Учкыр. Первооткрывательницей Уч-кырского месторождения стала скв. 2, в результате опробования которой в 1960 г. из карбонатных отложений юры были получены промышленные притоки газа с конденсатом. Была доказана промышленная продуктивность карбонатных отложений средне-позднеюрского возраста на Чарджоуской ступени.

В результате проведения геолого-разведочных работ всего за первый этап (1953–1964 ) было открыто 21 месторождение УВ, из которых 18 — на Бухарской тектонической ступени и 3 — на Чарджо-уской (Учкыр, Култак и Уртабулак) (см. рис. 3).

Большее число месторождений на Бухарской тектонической ступени относительно Чарджоуской, в совокупности с наличием уникального по запасам месторождения Газли, позволило Бухарской ступени на конец 1964 г. занять лидирующее положение по начальным разведанным запасам УВ-сырья. Если же не учитывать Газли, то окажется, что по величине начальных запасов свободного газа эти тектонические элементы сопоставимы (несмотря на 6-кратное превышение по числу месторождений).

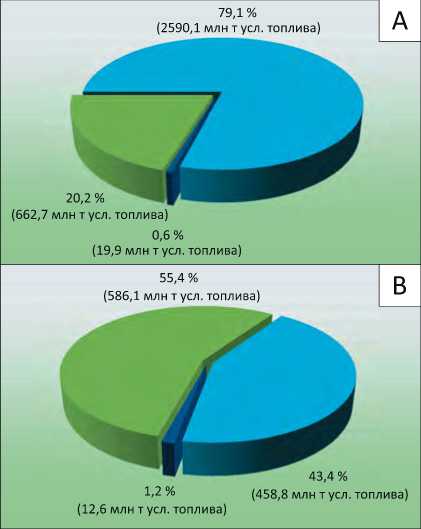

В отложениях нижнего мела в этот период числилось до 87,4 % запасов региона и 91,1 % добычи УВ-сырья. Оставшиеся запасы и накопленная добыча распределялись между юрскими карбонатными и терригенными отложениями (рис. 5).

Второй этап (1965–1990)

Необходимо отметить, что в этот период произошел пересмотр взглядов на строение ловушек в пределах Бухаро-Хивинского региона. До конца 1960-х гг. исследователи предполагали, что все ловушки в Бухаро-Хивинском регионе являются структурными. Однако после того, как сначала на Уртабулаке, а затем и на некоторых других площадях (Южный Памук, Зеварды, Кокдумалак и др.) были установлены значительные перепады мощностей карбонатной формации, был сделан вывод о наличии ловушек рифового типа. По мнению многих исследователей (Г.С. Абдуллаев, А.А. Абидов, П.К. Азимов, М.Х. Арифджанов, П.У. Ахмедов, Т.Л. Бабаджанов, А.Г. Ибрагимов, В.Д. Ильин, А.В. Киршин, Х.Х. Миркамалов, А.Х. Нугманов, Т.И. Убайходжаев, А.Р. Ходжаев, М.Э. Эгамбердыев и др.), и с этим трудно не согласиться, упомянутая идея имеет большое практическое значение, так как в пределах рифовых массивов отмечается увеличение мощности карбонатных отложений, широкое развитие высокоемких гранулярных коллекторов,

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 5. Распределение запасов и накопленной добычи

I периода

Fig. 5. Distribution of reserves and cumulative production in

I-st period

A — начальные запасы УВ, B — накопленная добыча УВ

Отложения ( 1 – 3 ): 1 — меловые, 2 — юрские карбонатные, 3 — юрские терригенные

A — original hydrocarbon in place, B — cumulative hydrocarbon production

Deposits (1–3): 1 — Cretaceous, 2 — Jurassic carbonate, 3 — Jurassic terrigenous что и определяет локализацию в их объеме запасов УВ с высокой концентрацией на единицу объема [6].

Это привело к тому, что с начала 1970-х гг. основной объем геолого-разведочных работ стали ориентировать на карбонатные отложения юрского возраста в пределах Чарджоуской ступени. В этот период делается вывод о том, что в пределах Бухаро-Хивинского региона основные запасы нефти и газа будут сконцентрированы в карбонатных отложениях рифогенного генезиса. Для оптимизации геологоразведочных работ, ориентированных на рифовые ловушки, разрабатываются прогнозные схемы распространения барьерно-рифовой системы.

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. на высокие перспективы открытия залежей нефти в Западном Узбекистане указывали А.А. Бакиров [7], А.Р. Ходжаев [8].

В это же время разработаны первые схемы раздельного прогноза нефтеносности и газоносности региона (А.М. Акрамходжаев, А.Г. Бабаев, А.Н. Симоненко и др.) [9, 10]. Позднее (2004) выполненный анализ результатов геолого-разведочных работ в Бухаро-Хивинском регионе полностью подтвердил полученные в 1986 г. выводы о раздельном прогно- зе нефте- и газоносности и выделении участков на выявление преимущественно месторождений, содержащих нефть. За период с 1987 по 2020 г. в Бухаро-Хивинском регионе открыто 52 месторождения, содержащих нефть, в наиболее перспективных поисковых районах — Уртабулак – Мубарекском и Шуртан – Шурасанском, что еще раз подтверждает правильность выбранных критериев и поисковых районов.

Второй этап характеризуется наиболее высокой эффективностью поисковых работ как по числу открытых месторождений, так и по темпу прироста запасов УВ. Так, на втором этапе (1965–1990) в пределах Бухаро-Хивинского региона было открыто 60 месторождений, из которых только 13 — на Бухарской ступени (см. рис. 3).

В этот период было открыто множество крупных месторождений — Алан, Денгизкуль – Северный Денгизкуль – Хаузак – Шады – Ходжасаят, Южный Кемачи, Жанубий и Шимолий Муборак, Зеварды, Южный Памук, Кандым – Западный Ходжи – Ходжи и др., некоторые из них (Шур-тан, Денгизкуль – Северный Денгизкуль – Хау-зак – Шады – Ходжасаят, Зеварды) в настоящее время отнесены к категории уникальных по величине запасов УВ. Открытые в этот период месторождения также содержали промышленные залежи нефти (Кокдумалак, Северный Уртабулак, Крук, Западный Крук, Южный Кемачи и др.).

В этот же период для стабилизации и наращивания добычи УВ постепенно вводились в эксплуатацию месторождения Жанубий и Шимолий Му-борак, Учкыр, Уртабулак, Култак, Южный Памук, Зеварды, Алан, Шуртан, Денгизкуль – Северный Денгизкуль – Хаузак – Шады – Ходжасаят.

Открытие новых месторождений нефти и газа, в том числе крупных и уникальных, способствовало тому, что за Бухаро-Хивинским регионом уже окончательно закрепилось лидирующее положение по добыче УВ среди других нефтегазоносных регионов республики, а также дало новый импульс развития добывающей и перерабатывающей промышленности. Постепенно реализовывались планы по строительству объектов нефтегазохимии. В 1972 г. в Кашкадарьинской области запущен в эксплуатацию один из крупнейших в мире Мубарекский газоперерабатывающий завод. В 1980 г. на сырьевой базе месторождения Шуртан построен Шуртанский газоперерабатывающий завод, затем в 2001 г. — газохимический комплекс, а в 2021 г. введен в действие завод по производству синтетического жидкого топлива (GTL).

Также необходимо отметить Кандымскую группу газоконденсатных месторождений (Кандым-За-падный Ходжи – Ходжи, Аккум – Парсанкуль и Кувачи – Алат). Строительство Кандымского газоперерабатывающего завода компанией «ЛУКОЙЛ» предшествовало вводу в 2018 г. в эксплуатацию месторождений Кандымской группы. Его произ-

Рис. 6.

Fig. 6.

Распределение запасов и накопленной добычи

II периода

Distribution of reserves and cumulative production in

II-nd period

A — начальные запасы УВ, B — накопленная добыча УВ

Усл. обозначения см. на рис. 5

A — original hydrocarbon in place, B — cumulative hydrocarbon production

For Legend see Fig. 5

водственная мощность позволяет перерабатывать 8,1 млрд м3/год сероводородсодержащего газа.

Пуск в производство этих предприятий, а также модернизация ранее построенных объектов га-зохимии позволило республике увеличить глубину переработки УВ-сырья и расширить перечень выпускаемой продукции.

Выявление новых месторождений, в том числе с залежами нефти (нефтегазоконденсатное месторождение Кокдумалак), позволило Узбекистану нарастить добычу жидких УВ и довести ее до 7,7 млн т в 1997 г. и 8,1 млн т в 1998 г., из которых 70 и 71 % соответственно приходилось на долю Кокдумала-ка. Ранее (до 1991 г.) суммарная добыча жидких УВ в республике находилась в пределах 0,5–2,5 млн т. Также на месторождении Кокдумалак впервые в республике был применен сайклинг-процесс путем закачки в пласт сухого газа для поддержания пластового давления в залежи и увеличения коэффициента конденсатоотдачи. Рост добычи жидких УВ способствовал строительству Бухарского (1997) и реконструкции Ферганского нефтеперерабатывающих заводов (2000).

По результатам проведения геолого-разведочных работ на втором этапе начальные запасы промышленных категорий Бухаро-Хивинского региона увеличились в 4 раза. Также произошло перераспределение разведанных запасов УВ по стратиграфическим комплексам. В отложениях верхней юры уже было сосредоточено 79,1 % начальных запасов УВ, а накопленная добыча из этих отложений увеличилась и достигла 43,4 %. В структуре накопленной добычи пока все также преобладали меловые отложения (55,4 %) (рис. 6).

Третий этап (с 1991 г. по настоящее время)

Бухаро-Хивинский регион в этот период характеризуется достаточно высокой степенью геолого-геофизической и буровой изученности, следствием чего явилось открытие большого числа мелких по запасам месторождений УВ. К сожалению, в статье не приведена схема буровой и геофизической изученности на конец каждого из трех периодов ввиду того, что найти данную информацию авторам статьи не удалось.

Так, за третий этап выявлено 121 месторождение УВ, из которых 106 расположены на Чарджоу-ской ступени и только 15 — на Бухарской (см. рис. 3). Так как число открываемых месторождений нефти и газа напрямую зависит от объемов геолого-разведочных работ и в первую очередь глубокого бурения, можно констатировать факт, что установившаяся тенденция смещения основных объемов геолого-разведочных работ в пределы Чарджоуской ступени на втором этапе также продолжилась и на третьем этапе. И это вполне объяснимо, так как по основным показателям Чарджоуская ступень превалирует над Бухарской ступенью: число открытых месторождений — 157 против 46; доля начальных разведанных запасов УВ промышленных категорий (на 01.01.2023 г.) — 85,8 против 14,2 %; доля перспективных ресурсов (С3) — 71,4 против 28,6 %; доля прогнозных ресурсов (D1 + D2) — 81,9 против 18,1 %.

Кроме того, анализ статистических данных показывает, что за весь период проведения геолого-разведочных работ на территории Бухаро-Хивинского региона выявлено около 514 залежей нефти и газа, из которых 26,7 % — в пределах Бухарской ступени и 73,3 % — в пределах Чарджоу-ской ступени.

Основными стратиграфическими комплексами на Бухарской ступени, содержащими промышленные залежи УВ, являются терригенные отложения нижнего мела и терригенно-карбонатные отложения средней - верхней юры. На них приходится 48,9 и 35,8 % общего числа (137) залежей нефти и газа Бухарской ступени. Оставшиеся 15,3 % почти поровну делятся между терригенными отложениями верхнего мела и нижней - средней юры.

Совершенно другая картина наблюдается на Чарджоуской ступени. Основным стратиграфическим комплексом, содержащим подавляющее число залежей УВ, являются карбонатные отложения средне-позднеюрского возраста. На их долю приходится 86,2 % общего числа (377) залежей нефти и газа Чарджоуской ступени. На долю терригенных

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 7. Распределение запасов и накопленной добычи

III периода

Fig. 7. Distribution of reserves and cumulative production in

III-rd period

A — начальные запасы УВ, B — накопленная добыча УВ

Усл. обозначения см. на рис. 5

A — original hydrocarbon in place, B — cumulative hydrocarbon production

For Legend see Fig. 5

отложений ранне-среднеюрского возраста приходится 12,2 %, а на долю терригенных отложений раннемелового возраста — оставшиеся 1,6 %. В разрезе верхнемеловых отложений на Чарджоуской ступени залежи УВ до настоящего времени не выявлены.

Это нашло свое отражение и в структуре разведанных запасов УВ. Три из четырех уникальных по запасам УВ месторождения Бухаро-Хивинского региона, с которыми связано 32,3 % всех разведанных извлекаемых запасов, размещены в карбонатных отложениях средне-позднеюрского возраста.

В целом же для Бухаро-Хивинского региона число залежей УВ в разрезе средне-позднеюрского возраста (70,9 %) преобладает над оставшимися стратиграфическими комплексами (15,8 % — в отложениях нижнего мела; 11,1 % — в нижне-среднеюрских и 2,3 % — в верхнемеловых).

Такая диспропорция связана в первую очередь с тем, что после вскрытия в пределах Бухаро-Хивинского региона высокоемких известняков рифогенного генезиса большой мощности, способных содержать значительные запасы УВ при относительно небольшой площади ловушки, основной фронт геолого-разведочных работ на нефть и газ был смещен на эти отложения в ущерб другим стратиграфическим комплексам.

В этот период в отложениях верхней юры было сосредоточено 82,4 % начальных запасов УВ, а накопленная добыча из этих отложений увеличилась и достигла 78,5 %. Оставшиеся запасы и накопленная добыча распределялись между меловыми (16,4 и 20,9 % соответственно) и юрскими терригенными отложениями (1,2 и 0,6 % соответственно) (рис. 7).

Бухаро-Хивинский регион в настоящее время является лидером среди нефтегазоносных регионов Республики Узбекистан по числу открытых месторождений, начальным разведанным запасам УВ промышленных категорий, добыче УВ-сырья.

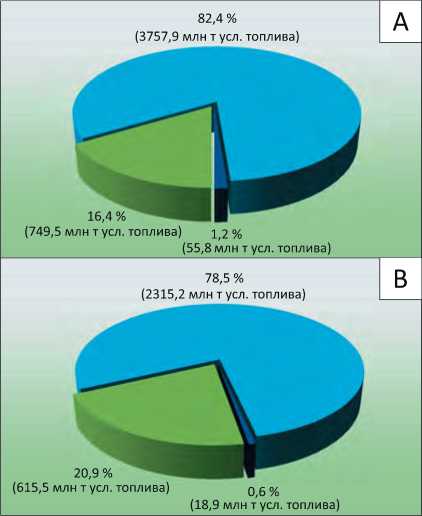

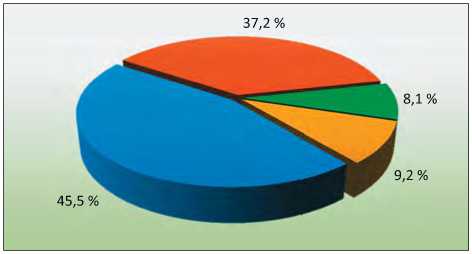

В основе такой сложившейся ситуации лежит геологический фактор, напрямую повлиявший на распределение по республике месторождений по величине запасов УВ. По состоянию на 01.01.2023 г. в Бухаро-Хивинском регионе начальные разведанные извлекаемые запасы нефти и газа составляют 4,6 млрд т усл. топлива, из которых в 4 (2 % общего числа месторождений Бухаро-Хивинского региона) уникальных по запасам УВ месторождениях содержится 2,1 млрд т усл. топлива (45,5 % суммарных запасов УВ по региону), в 17 (8,4 % общего числа месторождений региона) крупных месторождениях — 1,7 млрд т усл. топлива (37,2 %), в 22 (10,8 % общего числа месторождений региона) средних месторождениях — 0,4 млрд т усл. топлива (8,1 %), в 160 (78,8 % общего числа месторождений региона) мелких месторождениях — 0,4 млрд т усл. топлива (9,2 %) (рис. 8). Таким образом, совокупно в крупных и средних по запасам УВ месторождениях содержится 82,8 % начальных разведанных запасов УВ-сырья Бухаро-Хивинского региона [11].

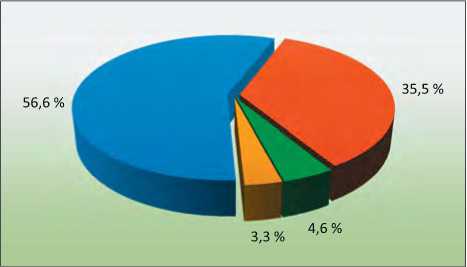

Соответственно, аналогичная картина наблюдается и в структуре накопленной добычи. На долю уникальных месторождений приходится 56,6 % суммарной накопленной добычи по Бухаро-Хивинскому региону, крупных — 35,5 %, средних — 4,6 и мелких — 3,3 % (рис. 9).

В структуре ежегодной (2022) добычи УВ наблюдается немного другая картина. Добыча из 4 уникальных месторождений составляет 34,2 % общей добычи по региону, 17 крупных месторождений — 47,5 %, 22 средних месторождений — 8,8 % и 160 мелких месторождений — 9,5 %. Такое положение дел связано с тем, что уникальные месторождения разрабатываются уже достаточно длительное время, в то время как некоторые крупные месторождения (Кандым - Западный Ходжи - Ходжи и т. д.), добыча из которых в настоящее время существенна, введены в разработку в последние 5 лет.

В целом анализ долевого участия уникальных по запасам УВ месторождений в суммарных годовых отборах УВ-сырья по Бухаро-Хивинскому региону показывает, что в начальный период (1960–1971) оно составляло 80–90 %, которое полностью приходилось на месторождение Газли. После 1971 г. наблюдается постепенное снижение (до 62 %) вплоть до 1978 г. В период 1978–1981 гг. для компенсации

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Рис. 8. Распределение извлекаемых запасов УВ-сырья по месторождениям

Рис. 9. Распределение накопленной добычи УВ-сырья по месторождениям

Fig. 8. Distribution of recoverable HC resources between the fields

Месторождения ( 1 - 4 ): 1 — уникальные, 2 — крупные, 3 — средние, 4 — мелкие

Fig. 9. Distribution of cumulative HC production between the fields

Усл. обозначения см. на рис. 8

For Legend see Fig. 8

Fields (1-4): 1 — super-giant, 2 — large, 3 — medium, 4 — small снижения добычи УВ по региону последовательно вводятся в промышленную разработку оставшиеся три уникальных по запасам месторождения (Зевар-ды, Шуртан и Денгизкуль – Хаузак – Шады – Северный Денгизкуль – Ходжасаят), что позволяет нарастить долевое участие этой группы месторождений в суммарной добыче УВ по Бухаро-Хивинскому региону до 72 % (1982) и далее до 76 % (1991). После 1991 г., наряду с постепенным истощением запасов УВ, в уникальных месторождениях наблюдается постепенное снижение долевого участия в суммарных объемах годовой добычи по региону (34,2 % в 2022 г.). И это происходит на фоне роста показателей суммарной добычи УВ в категории крупных по запасам УВ месторождений.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время выработанность запасов УВ промышленных категорий, сосредоточенных в уникальных месторождениях, достигла 81,2 %, однако остаточные запасы в данной группе месторождений составляют 24,6 % (второе место после крупных месторождений — 40,5 %, замыкают список мелкие — 20,2 % и средние месторождения — 14,6 %) суммарных остаточных запасов промышленных категорий региона. Выработанность крупных по запасам УВ месторождений составляет 62,2 %, средних — 37 % и мелких — 23,7 %.

Остаточные запасы УВ, сконцентрированные в 4 уникальных месторождениях, составляют 392,8 млн т усл. топлива, в 17 крупных — 646,8 млн т усл. топлива, в 22 средних — 232,9 млн т усл. топлива, в 160 мелких — 322,9 млн т усл. топлива.

Кроме того, по вполне понятным причинам разработка одного уникального по запасам УВ месторождения, даже находящегося на поздней стадии эксплуатации и характеризующегося высокой выработанностью, несомненно более эффективна, чем мелкого. Так, в 2022 г. осредненная условная добыча УВ-сырья, приходящаяся на одно реально разрабатываемое уникальное месторождение, составила 5,4 млн т усл. топлива, на одно крупное — 1,3 млн т усл. топлива, на одно среднее — 0,19 млн т усл. топлива, на одно мелкое — 0,044 млн т усл. топлива.

Естественно, истощение запасов УВ на уникальных месторождениях и, как следствие, дальнейшее снижение добычи негативно скажется на годовых показателях по региону, так как из общего фонда мелких месторождений уже более 60 % разрабатывается и ввод в разработку оставшихся на сегодняшний день около 40 % мелких месторождений, даже с учетом интенсификации добычи, не позволит полностью компенсировать снижение этого показателя по региону.

Обсуждение результатов

Перспективы нефтегазоносности терригенной формации юры разделяются практически всеми исследователями, только различные взгляды вызывают вопросы, связанные с масштабами нефтегазо-образования и нефтегазонакопления.

Многие исследователи (Г.Х. Дикенштейн (1963), О.С. Вялов (1934), С.И. Ильин (1948), К.А. Сотириад (1968), С.Н. Нуртаев (1961)) считали, что терригенные отложения ранне-среднеюрского возраста являются нефтегазопродуцирующими [3]. В качестве аргумента приводились данные о высокой концентрации ОВ, наличии пирита и степени восстанов-ленности битумов в образцах глинистых пород. По результатам битуминологических анализов А.К. Каримов (1966, 1974) сделал вывод о газонеф-тегенерационной способности юрских, а особенно терригенных отложений средней юры. Мысли о роли терригенной формации в образовании

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS крупных объемов УВ неоднократно высказывали И.С. Старобинец (1966), А.М. Акрамходжаев и др. (1972), Н.А. Крылов, Е.П. Васильев, П.В. Глумаков (1975). По мнению А.В. Киршина (1984), генетический потенциал терригенной формации громадный и возможен переток УВ из нее в вышележащие пористо-проницаемые породы. А.Г. Бабаев (1997) привел заключение Б. Тиссо о способности толщ, обогащенных углями, генерировать не только газ (учитывая гумусовое ОВ), но и нефть, но все же он отдавал предпочтение скромному генетическому потенциалу и одновременно акцентировал внимание на возможности открытия в них не только газовых, но и нефтяных залежей.

Меловые отложения являются одним из основных объектов на нефть и газ в Бухаро-Хивинском регионе после карбонатной формации. Перспективы нефти и газа этого комплекса пород ни у кого не вызывают сомнения. Спорным лишь является вопрос о генезисе УВ в этой толще. По этому вопросу существует две точки зрения.

Первую точку зрения о наличии самостоятельных нефтегазопродуцирующих свит в меловых отложениях разделяли А.М. Акрамходжаев, А.Г. Бабаев, М.Э. Эгамбердыев, А.Н. Симоненко, А.Х. Каримов, Б.Б. Ситдиков и многие другие. При этом свои взгляды они аргументировали: а) данными геохимического изучения литологического состава меловых отложений; б) наличием крупных и даже уникальных месторождений в надсолевых меловых отложениях соседнего Туркменистана; в) насыщенностью меловых отложений Амударьинской впадины глинами с высоким содержанием ОВ, способными генерировать УВ.

Вторую точку зрения о вторичности промышленных скоплений нефти и газа в меловых отложениях разделяли и разделяют А.Х. Нугманов, Н.А. Крылов с сотрудниками и многие другие. Образование залежей в меловых отложениях связывается с перетоком УВ из юрских отложений на участках нарушения сплошности соляно-ангидритовой толщи, размывом ее или приуроченностью к разломам и зонам фациальных замещений, т. е. с теми условиями, когда соляно-ангидритовая толща теряет свойства непроницаемого экрана.

На современном этапе в меловых отложениях на Бухарской ступени открыто 30 месторождений нефти и газа, на Чарджоуской пока 3 месторождения (Уч-кыр, Кувачи – Алат и Гарби).

Такой факт объясняется низкой эффективностью поисковых работ по меловым отложениям на Чарджоуской ступени. Для подтверждения приведем статистические данные по опробованию. Примерно из 4000 объектов, опробованных по всем нефтегазопоисковым комплексам, на Чарджоускую ступень по меловым отложениям приходится 184 объекта, что составляет около 4,6 % общего числа опробований.

По данным Б.Б. Ситдикова, из 1000 скважин, пробуренных на Чарджоуской ступени, только в 70

проводилось опробование в колонне или испытателем пластов на каротажном кабеле. В разрезе меловых отложений выделяется 8 промысловых горизонтов, а испытание проводилось в 2–3 объектах по скважине.

Перспективы

Дальнейшие перспективы наращивания запасов УВ-сырья в пределах Бухаро-Хивинского региона в ближайшие годы связываются с территорией Чарджоуской ступени. Несмотря на хорошую изученность юрской карбонатной толщи, перспективы дальнейшего прироста запасов газа и нефти связываются с этим комплексом пород.

Среди приоритетных направлений геолого-разведочных работ можно выделить территории Бешкентского макропрогиба, северо-западной части Чарджоуской ступени, Кашкадарьинского прогиба, южной части Каганского поднятия.

Помимо карбонатных отложений средне-позднеюрского возраста, определенные перспективы связываются с терригенными отложениями ранне-среднеюрского возраста. В настоящее время наращиваются геофизические исследования и пересматриваются материалы ранее проведенных работ для подготовки к глубокому бурению структур с объектами поиска залежей нефти и газа в объеме нижне-среднеюрских терригенных отложений. Результатом стало открытие месторождений в этих отложениях на площадях Гарбий Хаккуль, Узунчак, Андакли, Шортак, Чордарбаза, Раззокбобо, Карабаг и др.

Еще одним объектом для проведения геолого-разведочных работ являются терригенные отложения мелового возраста. Меловые отложения являются одним из основных объектов на нефть и газ в Бухаро-Хивинском регионе после карбонатной формации. Если же говорить о Бухарской ступени, то эти отложения занимают ведущее место и связываемые с ними перспективы нефти и газа ни у кого не вызывают сомнения.

В настоящее время перспективы меловых отложений Бухаро-Хивинского региона исследователи связывают с Чарджоуской ступенью, отмечая, что меловые отложения на Бухарской ступени изучены детально и в них открыты залежи УВ, тогда как на Чарджоуской ступени меловые отложения изучены слабо и требуют комплексного исследования. Это аргументируется тем, что разрезы Чарджоуской ступени в геологическом отношении ничем не отличаются от аналогичных разрезов соседнего Туркменистана, в которых открыты уникальные по запасам месторождения бессернистого газа (Шатлык, Даулетабад-Донмез и др.). В связи с этим Чарджо-ускую ступень необходимо рассматривать как важный объект дальнейших поисковых работ на нефть и газ.

Кроме того, высокие перспективы связывются с образованиями палеозойского возраста, по ко- торым оценены прогнозные ресурсы УВ в объеме 1,8 млрд т усл. топлива. Изучение перспектив нефтегазоносности доюрского комплекса пород является для Республики Узбекистан одним из актуальнейших направлений. Ранее доюрские образования Бухаро-Хивинского региона не рассматривались в качестве продуктивной толщи, так как многие исследователи придерживались в основном органической гипотезы происхождения и считали, что все месторождения приурочены к платформенным осадочным отложениям.

В настоящее время, когда появилась многочисленная информация об открытии месторождений в породах различного генезиса и возраста: метаморфизованно-осадочных, метаморфических, магматических, включая и интрузивные и эффузивные образования, развернулись исследования по определению перспективности пород фундамента и поисково-разведочные работы.

Проблема перспектив нефтегазоносности пород доюрского (палеозойского) комплекса Бухаро-Хивинского региона стала рассматриваться еще в начале 1930-х гг., что объяснялось нахождением в палеозойских породах горных обрамлений этого региона многочисленных нефтегазопроявлений, известных по публикациям Г.С. Чикрызова (1931), С.Н. Симакова и Н.А. Швембергера (1934), И.М. Губкина (1934), О.С. Вялова (1945), Н.П. Туаева (1948), Л.М. Обута (1957) и многих других. Но господствующая в то время гипотеза органического происхождения УВ являлась психологическим барьером для проведения поисков залежей УВ в палеозойских образованиях, являющихся в рассматриваемом регионе породами фундамента.

Только с 1980-х гг. на территории Бухаро-Хивинского региона начались исследования, направленные на изучение доюрских образований для определения их перспектив нефтегазоносности [12].

В настоящее время в Бухаро-Хивинском регионе целенаправленно проводятся геолого-разведочные работы на палеозойские образования фундамента для изучения их внутренней структуры и выявления объектов для скоплений УВ.

Вопросы выработанности запасов УВ-сырья Бухаро-Хивинского региона с позиции, набирающей популярность во всем мире концепции возобновляемости запасов нефти и газа, носят дискуссионный характер. Открытие феномена возобновляемости запасов нефти и газа в разрабатываемых месторождениях имеет огромное значение, переоценить которое достаточно сложно. С этой позиции месторождения УВ-сырья напоминают постоянно восполняющиеся «колодцы» УВ, за которыми надо бережно ухаживать, чистить, ремонтировать и, главное, не вычерпывать их до дна и не уничтожать.

Примеров таких месторождений в мире уже достаточно много. Одним из них является Шебе-линское газоконденсатное месторождение — крупнейшее в Украине. В начале 2000-х гг. заведующий лабораторией Института проблем нефти и газа РАН доктор технических наук С.Н. Закиров оценил темп восполнения запасов этого месторождения и дал рекомендации не выкачивать из месторождения больше газа, чем восполняется. В результате в течение 15 лет месторождение четко выдает ежегодно 2,5 млрд м3 [13].

Также примером может служить месторождение Teapot Dome Oilfield (США), где нефть была обнаружена уже более 100 лет назад. Первые данные о потенциале этого месторождения появились в 1886 г. [5]. Только с мая 1922 г. началась промышленная разработка. Максимальный дебит из 84 эксплуатационных скважин был получен в октябре 1923 г. — 4460 баррелей нефти в день. В 1928 г. добыча упала до 730 баррелей в день, и в 1929 г. эксплуатация месторождения была полностью остановлена. На протяжении 47 лет месторождение не эксплуатировалось. В 1977 г. месторождение было снова запущено в эксплуатацию. Максимальный дебит был отмечен в 1980 г. — 4400 баррелей в день, т. е. достиг первоначального максимума 1923 г. По всем геологическим прогнозам, основные запасы должны были быть выбраны в течение 6–9 лет. Однако месторождение эксплуатировалось вплоть до 2011 г., когда, ввиду существенного снижения дебита, было остановлено нерентабельное производство. Позднее месторождение было продано частной компании и в настоящее время возобновлена эксплуатация данного месторождения с дебитом до 300 баррелей/сут [14].

Подобные примеры наблюдались и на других месторождениях: EugeneIsland Block-330, Cascade Oil и др. (США); Ачису, Гаша и др. (Республика Дагестан); Учкызыл, Янгиказган (Республика Узбекистан).

В 1935 г. в Сурхандарьинской области открыто нефтяное месторождение Учкызыл, на котором добывалась нефть вплоть до 1947 г., когда в связи с полным истощением и фактической обводненностью месторождение было ликвидировано и снято с баланса республики. Однако через короткий период после ликвидации скважин на месторождении стал происходить самопроизвольный излив нефти, который продолжался до 2000 г. В 2000 г. месторождение повторно введено в эксплуатацию, которая продолжается по настоящее время.

Еще одним примером является месторождение Янгиказган, открытое в Бухаро-Хивинском регионе в 1963 г. и введенное в эксплуатацию в 1973 г. Впервые подсчитанные запасы свободного газа в 1983 г. прошли экспертизу ГКЗ СССР и утверждены в объеме 1568 млн м3. Однако по результатам эксплуатации месторождения они не один раз пересчитывались и всегда в сторону увеличения. В настоящее время начальные запасы свободного газа составляют 16 641 млн м3, а накопленная добыча — 11 370 млн м3. При этом продолжает осуществляться активная эксплуатация месторождения.

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Выводы

Бухаро-Хивинский регион характеризуется достаточно высокой степенью изученности, что позволяет сделать обоснованный вывод о малой вероятности открытия здесь (особенно в разрезе основного стратиграфического комплекса пород для поиска залежей нефти и газа — карбонатных отложений юрского возраста) уникальных и крупных по запасам УВ месторождений.

Вместе с тем стратиграфический разрез региона изучен неравномерно: от высокой степени изученности — карбонатные отложения средне-позднеюрского возраста до низкой степени изученности — терригенные отложений раннеме- лового и ранне-среднеюрского возраста, а также практически неизученные — образования палеозойского возраста.

Открытие уникальных и даже крупных по запасам УВ залежей в разрезе терригенных отложений раннемелового и ранне-среднеюрского возраста, ввиду особенностей геологического строения и условий залегания представляется маловероятным.

Однако это не повод для пессимизма, так как на балансе Бухаро-Хивинского региона числятся перспективные и прогнозные ресурсы в объеме, превышающем 4 млрд т усл. топлива, что дает основание для дальнейшего наращивания геолого-разведочных работ на нефть и газ.