Результаты работ на стоянке Сенькина Шивера в 2010 году

Автор: Басова Н.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521687

IDR: 14521687

Текст статьи Результаты работ на стоянке Сенькина Шивера в 2010 году

В полевой сезон 2010 г. Кодинским археологическим отрядом БАЭ ИАЭТ СО РАН проведены спасательные археологические исследования (раскопки) и рекогносцировочные раскопки на территории Северного Приангарья. Объектом исследования выступил ОАН, состоящий на государственной охране, расположенный в Кежемском районе Красноярского края, в 16 км от д. Верхняя Недокура – стоянка Сенькина Шивера. Географические координаты памятника: 58°42’18.28” с.ш., 100°44’27.61” в.д., высота над уровнем моря составляет 175 м.

Задачами полевого сезона 2010 г. явились исследования объекта рекогносцировочными раскопами (150 кв. м) и раскопом сплошной площадью (500 кв. м). Площадь объекта, определенная при его паспортизации в 1997 г. составляла 30 880 кв. м. В ходе разведки 2008 г. площадь была уточнена до 11 986,75 кв. м. В 2008 г. объект был обследован разведочным отрядом ИАЭТ СО РАН, под руководством – д-ра ист. наук А.Н. Зенина. В ходе разведки для уточнения мощности культурного слоя на прибрежном участке террасы длиной около 1,5 км были заложены шурф и выполнено 2 зачистки береговых обнажений, обнаружен археологический материал, представленный 23 экземплярами артефактов.

Для уточнения границ распространения культурного слоя и выявления степени разрушения ОАН в 2010 г. было заложено и исследовано 47 рекогносцировочных раскопов и 1 зачистка береговых обнажений размерами от 1 х 1 м до 2 х 3 м (общей площадью 160 кв. м, глубиной – 0,7 – 2,2 м). Зачистка береговых обнажений позволила определить стратиграфическую ситуацию памятника. Было выделено 5 стратиграфических подразделений:

Слой 1 – современный почвенно-растительный горизонт, представленный темно-серой супесью. Структура пористая, текстура однородная. Во включениях корни растений и деревьев, угольки. Граница с нижележащим слоем резкая, неровная, проведена по изменению цвета и гранулометрического состава. Мощность 0,03 – 0,1 м.

Слой 2 – легкая супесь коричневого цвета. Структура пористая, текстура однородная, с прослоями супеси темно-серого цвета. Во включениях корни деревьев, угольки. Присутствуют следы прокала. Граница с последующим слоем неясная, неровная, проведена по изменению цвета. Мощность слоя 0,6 – 0,62 м.

Слой 3 – светло-серая легкая супесь. Структура пористая, текстура однородная. Слой пронизан корнями деревьев. Граница с последующим слоем четкая, неровная, проведена по изменению цвета. Мощность слоя 0,08 – 0,13 м.

Слой 4 – темно-коричневая средняя супесь. Структура пористая, текстура однородная. Слой пронизан корнями деревьев, во включениях мелкие угольки. Подошва слоя карбонатизирована. Граница с нижележащими отложениями четкая, ровная, проведена по изменению цвета и гранулометрического состава, а также по текстурным признакам. Мощность слоя 0,3 – 0,33 м.

Слой 5 – представлен темно-коричневыми средними суглинками с прослоями светло-серых суглинков. Структура пылеватая, текстура слоистая. Во включениях корни деревьев. Кровля слоя затронута процессом карбо-натизации, мощность слоя с новообразованиями достигает 0,15 м, а также пронизывает практически всю толщу вместе с корнем дерева. Вскрытая мощность слоя составляет 1,15 м.

Таким образом геологическая обстановка на территории памятника следующая: геологические слои с 1 по 4 относятся к субаэральному комплексу, включающему в себя современный почвенный горизонт и эоловые перевеянные пески, отложения слоя 5 относятся к пойменным. Переслаивание темных и светлых слоев носит сезонный характер.

Рекогносцировочные раскопы и зачистки позволили выявить перспективные участки памятника. Последние были развернуты в раскопы общей площадью, имевшие различный размер и увеличивавшиеся за счет массовости материала.

Рекогносцировочные раскопы позволили определить на памятнике границы распространения культурного слоя с высокой насыщенностью археологическим материалом. Из 47 рекогносцировочных раскопов №№3–5, 14, 18, 24 отличались большой концентрацией находок и были развернуты в четыре раскопа сплошной площадью.

Первый из них имел площадь 225 кв. м, глубиной 0,5-0,7 м (в раскопе находился рекогносцировочный раскоп 2008 г., содержавший 16 артефактов). На площади раскопа выявлено 1150 экземпляров каменных и керамических изделий. Второй раскоп общей площадью 120 кв. м, глубиной 0,5–0,7. В раскопе зафиксировано 272 артефакта. В третьем раскопе – 25 кв. м, глубиной 0,5–0,7 м, выявлено 32 экз. находок. Работы, произведенные на четвертом раскопе, показали большую концентрацию артефактов в культурном слое. На 140 кв. м пришлось 1029 находок.

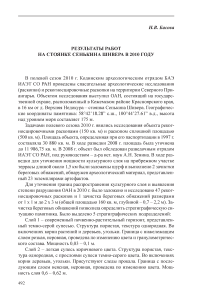

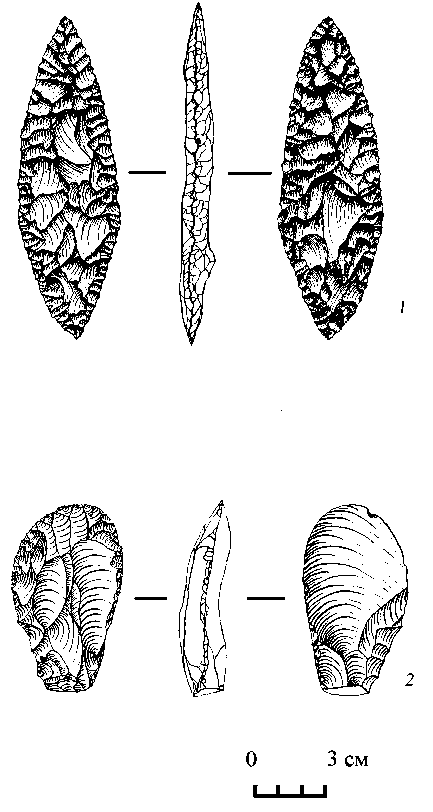

В процессе археологических работ в 2010 году на памятнике Сенькина Шивера, с площади раскопа в 670 кв. м., была получена коллекция артефактов в количестве 2498 экз. Материалы подразделяются следующим образом: находки из камня (см. рисунок ) – 1909 экз., находки керамики – 575 экз., кость – 14 экз. Материал относится к неолитическому времени.

Каменные артефакты представлены нуклеусами (простые, клиновидные, конусовидные, призматические, нуклеусы на крупных гальках), от-

Наконечник ( 1 ) и скребок ( 2 ).

щепами (мелкими, средними, крупными), пластинами, микропластинами, обломками, осколками, орудийными формами (скребла, скребки, ножи, от-щепы с ретушью, пластины с ретушью, изделия с бифасиальной обработкой, ножи, наконечники, шлифованные изделия).

Керамическая коллекция включает орнаментированные и неорнаменти-рованные фрагменты лепных сосудов. Археологически целых форм керамических сосудов не обнаружено. Орнаментальные мотивы изделий следующие: оттиск параллельных линий, образующих фон и покрывающих всю поверхность сосуда, поверх которого нанесён орнамент из параллельно прочерченных относительно друг друга линий, проведенных под углом к венчику; оттиски сетки-плетенки, покрывающие всю поверхность сосуда; овально-подтреугольные вдавления, выполненные штампом с параллельными насечками.

Проведенные исследования на памятнике показали, что находки в раскопе расположены неравномерно, зачастую в скоплениях. Такая концентрация артефактов свидетельствует о многоразовом кратковременном посещении территории стоянки памятника для различных производственных нужд. Проведение планиграфического анализа не позволило выделить каких-либо жилищных структур на раскопанной площади. Отсутствуют котлованы жилищ, столбовые ямы, очаги. Представляется, что стоянка была местом для изготовления орудий труда, в отдельных частях памятника встречались целые производственные площадки с большой концентрацией каменного инвентаря: заготовок, отщепов, нуклеусов. Такие кратковременные сезонные стоянки в Северном Приангарье не являются редкостью (например, стоянка Окуневка)*. Обнаруженные в процессе раскопа многочисленные развалы сосудов также могут быть остатками жизнедеятельности, свидетельствующими о кратковременном посещении территории памятника.