Результаты рекогносцировочных археологических исследований в долине реки Илим в 2010-2012 годах

Автор: Асеев И.В., Панюхин М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521842

IDR: 14521842

Текст статьи Результаты рекогносцировочных археологических исследований в долине реки Илим в 2010-2012 годах

В 2010–2012 гг. в среднем течении р. Илим (правый приток р. Ангары, в настоящее время - зона выклинивания в южной части Илимского рукава Усть-Илимского водохранилища) проводила рекогносцировочные исследования Илимская археологическая экспедиция в составе сотрудников Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (Асеев И.В., Березин Д.Ю.), Научно-исследовательской лаборатории археологии и этнографии Братского государственного университета, Историко-художественного музея им. академика М.К. Янгеля.

Впервые о находках древностей на р Илим упоминается в источниках XVIII в. – в книге участника сибирской экспедиции Д.Г. Мессершмидта, шведского офицера Ф.И. Страленберга (по сообщению ссыльнопоселенца в Илимском остроге М. Канифера) [Stralenberg, 1730]. Распространено мнение, что находки с долины р. Илим использовал ссыльный писатель А.Н. Радищев для построения своей культурно-исторической периодизации [Окладников, 1950]. Первые научные изыскания на Илиме были проведены в 1925–1926 гг. сотрудником Иркутского краеведческого музея Я.Н. Ходукиным, которому удалось обнаружить более 20 археологических местонахождений [1928]. В 1929 г. на ряде открытых памятников продолжил стационарные работы Г.Ф. Дебец [1930].

В связи с подготовкой к затоплению ложа водохранилища Усть-Илимской ГЭС с 1967 по 1974 гг. проводились планомерные археологические изыскания в долине р. Илим, которые затронули преимущественно нижнее течение реки от с. Илимск до устья. В работах участвовали Институт истории, философии и филологии СО АН СССР и Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова под общим руководством А.П. Окладникова. На нескольких памятниках – Усть-Илим, Усть-Тушама, Усть-Игирма, Большая Курья I–III, Илимск и др.– проводились спасательные раскопки, давшие науке уникальные свидетельства древней жизни в регионе от эпохи верхнего палеолита до XVII [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988].

В результате затопления Усть-Илимского водохранилища в 1974– 1976 гг. большинство известных археологических памятников в нижнем течении Илима были утеряны. В 1980 и 1982 гг в верховьях реки, не подвергшихся затоплению, провел исследования сотрудник ИГУ В.Н. Соколов, которому удалось открыть ряд новых местонахождений эпохи неолита – железного века [1982]. В 1989 и 1991 гг. археологическая экспедиция ИГУ с участием М.П. Аксенова, Е.О. Роговского и С.П. Таракановского обследовала побережья Усть-Илимского водохранилища. Были обнаружены местонахождения материала эпохи среднего палеолита на высоких гипсометрических отметках относительно прежнего русла Илима (60–80 м), размываемых волноприбойной деятельностью водохранилища [Роговской, 1999].

Таким образом, среднее течение р. Илим и большая часть Илимского рукава Усть-Илимского в зоне частичного разрушения и низких отметок водохранилища остались необследованными после затопления, не было зафиксировано техническое состояние известных памятников и изменение геоморфологической ситуации.

По результатам анализа ситуации после затопления Усть-Илимского водохранилища и особенностей геоморфологии территории, долина р. Илим была условно поделена на 4 перспективных для исследований участка: 1-й – от истоков р. Илим до места подпора водохранилища (устье р. Аталонов-ская Межовка); 2-й – от подпора Усть-Илимского водохранилища до устья Сухого Иреека; 3-й – от устья Сухого Иреека до устья р. Игирма; 4-й – от устья р. Игирмы до приустьевого участка р. Илим при слиянии с Ангарой [Панюхин, Лукомский, 2009].

В 2010–2012 гг. на 1–3-м условных участках проводились исследования, включающие визуальную маршрутную разведку от д. Наумово до устья р. Игирмы (общая протяженность – ок. 90 км), сборы подъемного материала, координатную привязку объектов. На ряде памятников были заложены рекогносцировочные раскопы для выяснения стратиграфической ситуации, границ и особенностей распространения культурных отложений. Исследованиям подверглись 15 памятников, из которых 11 были открыты впервые.

Участок долины р. Илим, расположенный за пределами водохранилища, в настоящее время является наиболее перспективным в отношении археологических исследований. Так, район бывшей деревни Наумово, где в 1925 г. Я.Н. Ходукин зафиксировал стоянку, дал большое количество подъемного материала, среди которого имеются остатки материальной культуры русских поселенцев (кованые изделия, фрагменты сосудов, изготовленных на гончарном круге), эпохи раннего средневековья (фрагменты керамики, трехлопастной наконечник стрелы из железа), а также изделия из камня (отщепы, пластинки).

Недалеко от устья руч. Гаричный, на уровне высокой поймы Илима, была обнаружена плита с наскальными изображениями – петроглифами, а также находки палеолитического облика, которые требуют отдельного исследования.

Нужно отметить, что на данном участке реки активную роль играют частые ледоставы и половодья, во время которых происходит сильное разрушение берега, вплоть до выворачивания деревьев и кустов, перемещение больших объемов почвы, кусков породы и предметов в горизонтальном и вертикальном направлении. Исследование данного фактора в дальнейшем поможет выявить особенности осадконакопления на побережьях р. Илим.

В северной части 2-го условного участка ситуация близка к описанной выше. В то же время здесь местами сохранились уступы террас и приустьевые мысы, к которым приурочены нововыявленные объекты - Суво-ро-Ангарск, Медвежий Ручей. Вместе с известными ранее Шестаковской, Селезневской и Чернореченской стоянкой, эти объекты находятся в зоне активной техногенной и антропогенной деятельности (автомобильная и железная дорога, дачные кооперативы).

Раскопки производились на 5 объектах: Аталоново-2, -3, Мыс Порожний, Усть-Байкалиха, Медвежий Ручей. На Мысе Порожний были обнаружены фрагменты 2 керамических сосудов с пальцевыми защипами и налепными валиками, железная кованая пластинка. Материал по особенностям залегания, характеру орнаментации и формы сосуда, составу сырья находит аналогии с комплексами курумчинской культуры эпохи раннего средневековья Ангаро-Ленской области.

При раскопках на объектах Медвежий Ручей и Усть-Байкалиха материал зафиксирован под дерново-почвенным слоем в отложениях бурой лессовидной супеси (мощность – 25–40 см.), покрывающей делювиальный слой коренных пород. По характерным особенностям морфологии орудий, фрагментам керамики с отпечатками мелкоячеистой сетки-плетенки комплексы отнесены к ранненеолитическому времени.

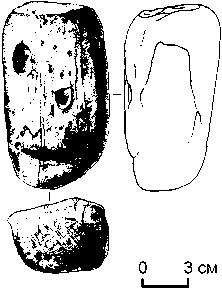

Аталоново-2 в процессе исследований дал наибольшее количество находок. Мощный слой гумусированной супеси (65–70 см.), покрывающий отложения слоистой карбонатизированной светло-каштановой супеси, вмещает богатые материалом культурные отложения. На площади раскопа в 10 м2 удалось проследить присутствие 2 культурно-хронологических комплексов, характерных для раннего железного века и эпохи бронзы – позднего неолита. Среди находок изделия из камня (скребки, ножи, проколки, резцы, комбинированные орудия, пластины, нуклеусы и продукты первичного расщепления), кости (наконечник копья, пуговица и др.), фрагменты керамических сосудов, разнообразные по орнаментальным мотивам (налепные валики, пальцевые защипы, оттиски отступающей лопаточки с овальным, круглым, прямоугольным рабочим краем, зубчатый штамп, комбинированные орнаменты, состоящие из штампа или отступающей лопаточки и вдавлениями-горошинками, жемчужинами, комбинации с присутствием технического орнамента и др.). Обильную коллекцию составили фаунистические остатки. Особенно интересна уникальная находка в слое, содержащем обломки крицы, шлака и фрагменты кованых изделий, песта из светло-серой осадочной породы с антропоморфным изображением в медиальной части. Материалы стоянки находят аналогии со многими среднеангарскими комплексами: Шестаково, Усть-Игирма, Усть-Тушама, Усть-Илим, Бадарма, Эдучанка, о. Большой, о. Жилой, Шаманка и др.

В наибольшей степени пострадали памятники на условном участке 3, где отметки водохранилища составляют от 20 до 40 м. над прежним уровнем реки. Скорее всего, в данном случае можно говорить об их полном уничтожении. Большая часть низких террас полностью затоплена, а береговая линия разрушена до коренных материковых пород. Стандартно высокий уровень воды в Усть-Илимском водохранилище не позволил провести поиск препарированного материала.

Пест с антропоморфным изображением со стоянки Аталоново-2.

Открытой для исследований остается проблема обнаружения культурных остатков в лесной полосе Ангаро-Илимо-Ленского междуречья, рассеченной сетью мелких и крупных притоков, через которые в течение тысячелетий осуществлялось культурное и транспортное взаимодействие.

По результатам работ 2010–2012 гг. были получены материалы широкого хронологичес- кого диапазона, разработана научно-методическая основа для дальнейших исследований в регионе, отмечены наиболее перспективные для изучения объекты. На ряде памятников требуется проведение срочных работ ввиду ряда разрушительных факторов естественного и техногенного характера. В целом, возобновление планомерных исследований в долине Илима помо- жет во многом дополнить картину материальной и духовной жизни древнего населения Приангарья новыми и интересными данными.