Результаты рекогносцировочных работ на раннепалеолитической стоянке Карама

Автор: Шуньков М.В., Ульянов В.А., Чеха А.М., Деревнина А.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новые материалы исследований раннепалеолитической стоянки Карама в долине р. Ануй на северо-западе Алтая. Для выяснения этапов формирования разных генераций осадков и определения их геоморфологического положения в строении долины на террасоувальной поверхности, на которой находится раскоп 2 Карамы, вниз по склону по направлению к раскопу 1 было заложено три шурфа, в которых вскрыто три пачки отложений. Получены новые литолого-стратиграфические данные, позволяющие предположить, что этапы формирования эрозионного цоколя в раскопе 1 и цоколя в раскопах 2 и 3 разделены фазой мощной аккумуляции рыхлого материала на нижних ярусах древней долины Ануя, сменившейся врезанием до отметок около 25 м над современным урезом. В окрестностях Карамы, в 4 км выше по долине, на относительной высоте 22 м прослежен фрагмент коренного цоколя, на котором через четкий эрозионный контакт залегает пачка валунно-щебнистых отложений с красновато-коричневым заполнителем, прошедшая очевидную аллювиальную сортировку. Уровень этого цоколя в целом соответствует уровню цоколя раскопа 1 Карамы на относительной отметке 25 м. Эти результаты органично дополняют модель строения надпойменно-террасовых комплексов и уровней придолинных поверхностей выравнивания в долине Ануя и уточняют приуроченность раскопов 1 и 2 Карамы к соответствующим этапам развития долины. В результате раскопочных работ в двух верхних по склону шурфах были зафиксированы каменные изделия раннепалеолитического облика, которые по своим морфологическим характеристикам и петрографическому составу идентичны раннепалеолитическим материалам из раскопов 2 и 3 Карамы.

Карама, средний плейстоцен, геоморфология, литостратиграфия, ранний палеолит, галечная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146610

IDR: 145146610 | УДК: 551.891+903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0464-0468

Текст научной статьи Результаты рекогносцировочных работ на раннепалеолитической стоянке Карама

Многослойная раннепалеолитическая стоянка Ка-рама – древнейший археологический памятник на территории Северной Азии – расположена в северо-западной части Алтая, на левом борту долины р. Ануй в его верхнем течении, в 3 км выше по долине от устья р. Карама. В геоморфологическом отношении она приурочена к поверхности одного из террасоува-лов, широко распространенных в нижней части левого, относительно пологого (с углами наклона 10–20°) борта долины Ануя в высотном ярусе 50–60 м над современным урезом реки.

Строение стоянки было подробно изучено с помощью раскопов 1, 2 и 3, последовательно расположенных вверх по склону, начиная от середины уступа террасоувала до его тылового шва [Стоянка…, 2005]. Вместе с тем оставалось неясным строение переходного участка между раскопами 2 и 1, связанного с более молодой стадией развития долины Ануя. Поскольку до настоящего времени аналитические данные об абсолютном возрасте отложений стоянки Карама отсутствуют, то одним из важных источников информации о времени формирования разных генераций осадков является определение их геоморфологического положения в долине Ануя с последующей привязкой к соответствующим этапам формирования долины. Для этого чрезвычайно важно понимать характер сопряжения эрозионных уровней раскопов 2 и 1.

Для решения этого вопроса в прибровочной части уступа террасоувальной поверхности, на которой находится раскоп 2, вниз по склону по направлению к раскопу 1 были заложены три разведочных шурфа, получивших нумерацию 5, 6 и 7. Шурф 5 заложен в 5 м севернее раскопа 2 и имеет размеры 4 × 2 м. Шурф 6 заложен в 10 м вниз по склону от северной стенки шурфа 5 и имеет размеры 3 × 2 м, шурф 7 заложен в 10 м вниз по склону от северной стенки шурфа 6 и имеет также размеры 3 × 2 м. Максимальная глубина вскрытых осадков достигает 4,5 м у южной стенки шурфа 5 и 3,5 м у южных стенок шурфов 6 и 7.

В основании вскрытых шурфами разрезов залегает пачка гравийно-галечного материала с обильными включениями щебня и мелких валунов местных пород – гранитов и эффузивов. Заполнитель порового типа, представлен слабо опесчаненными суглинками красновато-коричневого, серо-коричневого, сероватозеленого, иногда охристого цвета. Галька преимущественно 2, изредка до 3 класса окатанности, пестрого петрографического состава, в целом соответствующая аллювию Ануя. Характеризуется неравномерной степенью сохранности – наряду с хорошо сохранившимися прочными разностями, ок. 30 % галечного материала расколото и в разной степени подверглось выветриванию. Ориентировка материала слабо упорядоченная, в целом соответствующая простиранию пачки, местами переходящая в хаотическую. Эти признаки позволяют трактовать динамические условия формирования осадка преимущественно как аллювиальные со значительным участием пролювиальной составляющей. Ближайшим аналогом этого о садка являются отложения слоя 13 в раскопе 2. Вместе с тем наблюдается и существенное отличие – железомарганцевые новообразования в заполнителе гравийно-галечной пачки практически отсутствуют, в то время как для отложений слоя 13 характерно повсеместное развитие железомарганцевых новообразований, формирующих многочисленные горизонты концентрации разноразмерных стяжений, местами переходящих в зоны сплошной железомарганцевой цементации заполнителя. Отмеченная особенность позволяет предположить, что гравийно-галечная толща в основании шурфов 5–7, являясь в генетическом отношении аналогом слоя 13, формировалась в иных ландшафтно-климатических условиях, т.е. во время другого палеогеографического и, соответственно, хронологического этапа.

Над гравийно-галечной толщей в шурфах 5 и 6 залегает дислоцированная в процессе склонового смещения пачка одресвяненных и в различной степени оглиненных супесей и суглинков красновато-коричневых, охристо-коричневых и зеленовато-серых цветов, с нечеткой деформированной линзовато-слоистой текстурой. Эти отложения умеренно (до 10–20 % проективной площади) насыщены включениями обломков эффузивов, часто выветрелых до состояния охристожелтых стяжений. Отмечены единичные включения мелких глыб эффузивов и мелких валунов гранитов в слабой степени фрактолитизации. Супесчано-суглинистая пачка постепенно выклинивается вниз по склону от мощности 1 м в шурфе 5 до 0,3 м в шурфе 6, при одновременном усилении однородности осадка, а в шурфе 7 она как самостоятельное стратиграфическое подразделение уже не прослеживается. Эти признаки позволяют рассматривать супесчано-суглинистую пачку как сильно редуцированное вещество литологических слоев 12 и 11 раскопа 2, вовлеченное в склоновое смещение по дефлюкционному типу и перекрывшее подстилающую гравийно-галечную толщу.

Верхняя часть вскрытых шурфами отложений сформирована глыбово-щебнистым материалом с сильно одресвяненным суглинистым заполнителем преимущественно базального типа характерного красновато-коричневого (сургучного) цвета. Проективная площадь глыбовой фракции составляет от 10 до 30 %. Крупные глыбы (более 0,5 м в поперечнике) в кровле толщи представлены преимущественно гранитами, как правило, сапролитизироваными, часто сильно уплощенными – при размере 0,7–0,9 м в поперечнике имеют толщину 0,2–0,4 м, залегают строго под углом падения склона – 5–7°. Мелко- и среднеразмерные глыбы и валуны представлены гранитами и эффузи-вами, различной степени выветрелости, имеют, как правило, изометричную или слабо уплощенную форму, ориентированы в слое хаотично. Содержание щебнистого материала, состоящего из местных гранитов и эффузивов, достигает от 30 до 50 % проективной площади. На глубину 1,5–1,8 м от кровли толщи прослеживаются криогенные деформации инволюционного вида и скопления дресвы по сапролитизирован-ным глыбам, вовлеченные в интенсивное склоновое смещение по солифлюкционному типу. Близкое сходство и пространственная сопряженность этого осадка с литологическим слоем 7 в раскопе 2 предполагает их стратиграфическую идентичность. Нижняя граница этой толщи, как правило, четкая, вместе с тем, в отличие от нижней границы слоя 7 в раскопе 2, в шурфах 6 и 7 она не имеет явных признаков денудационной активности. При этом в шурфе 7 слой 7 со слабым, но вполне очевидным угловым несогласием (около 5–7°) ложится на субгоризонтальную кровлю подстила- ющей гравийно-галечной толщи. Уровень подошвы слоя 7 в шурфе 7 соответствует, видимо, начальным стадиям заполнения древней долины Ануя мощной пачкой пролювиально-склоновых осадков, которая на финальных стадиях аккумуляции достигала как минимум уровня коренного цоколя в раскопе 3.

Таким образом, новые данные позволяют предположить, что этапы формирования эрозионного цоколя в раскопе 1 и цоколя в раскопах 2 и 3 разделены фазой мощной аккумуляции рыхлого материала на нижних ярусах древней долины Ануя, сменившейся врезанием долины до отметок около 25 м над современным урезом, на которых затем начали формироваться отложения, вскрытые раскопом 1. Это предположение подтверждается участием в строении отложений раскопа 1 перемытого русловыми процессами осадка литологического слоя 7 раскопа 2, включающего галечный материал Ануя и перекрытого гравийными супесями фации прирусловых отмелей [Ульянов, Кулик, 2005].

В процессе рекогносцировочных работ в окрестностях Карамы, в 4 км выше по долине по левому борту Ануя у с. Тог-Алтай на высоте 22 м над современным урезом реки обнаружен фрагмент коренного цоколя. На нем через четкий эрозионный контакт залегает пачка валунно-щебнистых отложений с красноватокоричневым заполнителем, прошедшая очевидную аллювиальную сортировку. Валуны лейкократовых гранитов имеют размер до 0,4 м в поперечнике и ока-танность до 2, иногда 3 класса. Щебень представлен преимущественно местными, слагающими коренной цоколь зеленовато-серыми сланцами, гранитоида-ми, кварцевыми диоритами и кислыми эффузивами

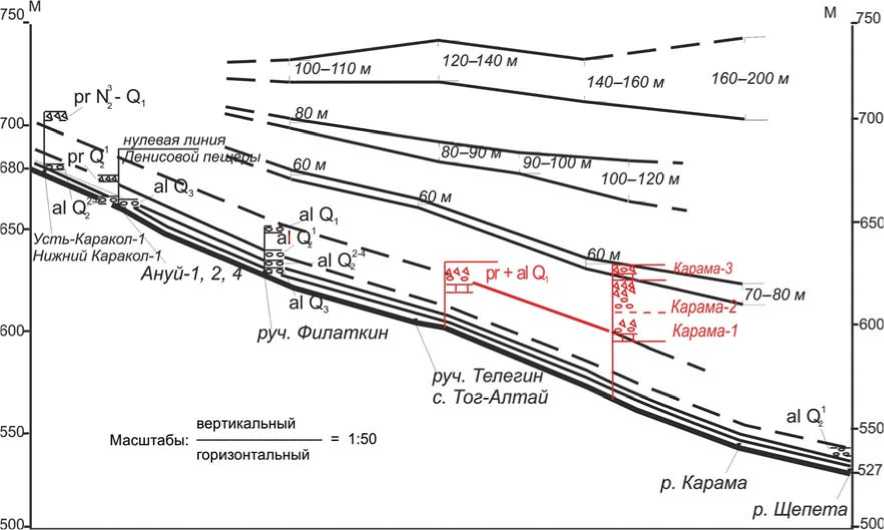

Рис. 1. Положение раскопов 1, 2 и 3 Карамы в системе надпойменно-террасовых комплексов и уровней придолинных поверхностей выравнивания в долине р. Ануй.

с достаточно мощными (до 0,5 м) прослоями пойменных супесей и суглинков. Хотя в этом осадке не встречен типичный для русла Ануя галечный материал, аллювиальная переработка нижней контактирующей с цоколем части пролювиальной пачки не вызывает сомнений. Уровень эрозионного цоколя у с. Тог-Алтай, расположенного на высоте 22 м над современным урезом реки, в целом соответствует уровню цоколя раскопа 1 Карамы на относительной отметке 25 м. Закономерное схождение террасовых рядов с одновременным уменьшением их относительной высоты вверх по течению горных рек – естественное и широко распространенное явление для устойчиво поднимающихся территорий. Результаты новых геоморфологических исследований органично дополняют предложенную ранее модель строения надпойменно-террасовых комплексов и уровней придолинных поверхностей выравнивания в долине Ануя [Деревянко, Ульянов, Шуньков, 2002] и уточняют приуроченность раскопов 1 и 2 Карамы к соответствующим этапам развития долины (рис. 1).

В ходе раскопочных работ на Караме в шурфах 5 и 6 в литологических слоях 7 и 11/12 зафиксированы каменные изделия раннепалеолитического облика, ниже по склону в шурфе 7 палеолитический материал не обнаружен.

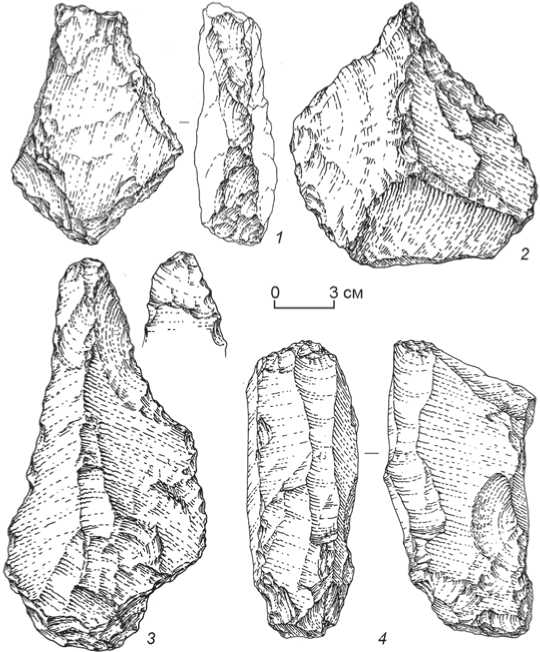

В шурфе 5 в красноцветных глыбово-щебнистых отложениях слоя 7 обнаружено 13 каменных изделий, в т.ч. два монофронтальных одноплощадочных нуклеуса с негативами параллельных снятий, торцовый одноплощадочный нуклеус с двугранной скошенной ударной площадкой и негативом пластинчатого снятия (рис. 2, 4 ), три скребла с прямым продольным лезвием и затесанным обушком, удлиненное пиковидное орудие с конвергентным трехгранным заостренным дистальным концом (рис. 2, 3 ), орудие с шиповидным выступом в виде носика (рис. 2, 2 ), два выемчатых орудия с глубоким ретушированным анкошем, зубчатовыемчатое орудие с диагональным лезвием и затесанным обушком, клювовидное орудие с массивным рабочим элементом и массивный краевой скол с двугранной асимметричной ударной площадкой. В супесчано-суглинистых отложениях слоя 11/12 найдено продольное скребло с прямым лезвием и затесанным обушком (рис. 2, 1 ).

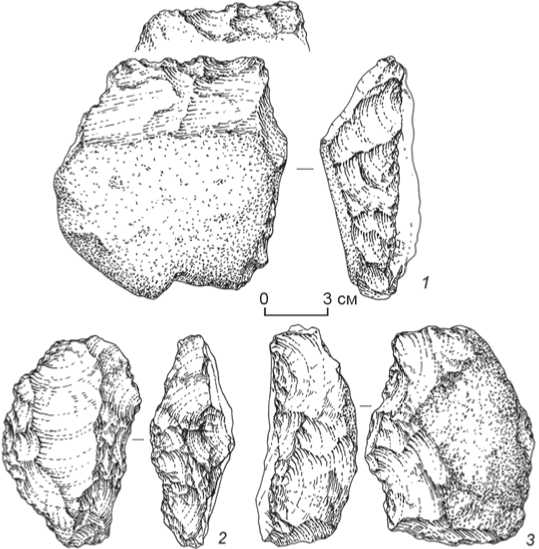

В шурфе 6 в литологическом слое 7 обнаружено шесть каменных изделий – нуклевидно обколотая галька с негативами параллельных снятий, скребло с прямым лезвием и естественным обушком (рис. 3, 1 ), нуклевидный скребок высокой формы (рис. 3, 3 ), выемчатое орудие

Рис. 2. Каменный инвентарь из слоев 7 ( 2 , 3 , 4 ) и 11/12 ( 1 ) в шурфе 5 Карамы.

1 – скребло; 2 – орудие с шиповидным выступом в виде носика; 3 – пиковидное орудие; 4 – нуклеус.

Рис. 3. Каменный инвентарь из слоев 7 ( 1 , 3 ) и 11/12 ( 2 ) в шурфе 6 Карамы.

1 – скребло; 2 – нуклеус; 3 – нуклевидный скребок.

с глубоким ретушированным анкошем на продольном крае заготовки, клювовидное орудие с массивным рабочим элементом на дистальном конце крупного подтреугольного скола, чоппер с треугольным контуром лезвия и прямым подтесанным основанием. В пределах слоя 11/12 найден протолеваллуазский конвергентный нуклеус с остроугольной к фронту подготовленной ударной площадкой, радиально обработанными лате-ралями и негативом треугольного скола (рис. 3, 2 ).

Все архаичные галечные изделия из шурфов 5 и 6 по своим морфологическим характеристикам и петрографическому составу (сферолитовые эффузивы) идентичны раннепалеолитическим материалам из раскопов 2 и 3 Карамы [Деревянко, Шуньков, 2005].

Исследование выполнено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст».

Список литературы Результаты рекогносцировочных работ на раннепалеолитической стоянке Карама

- Деревянко А.П., Ульянов В.А., Шуньков М.В. Значение геоморфологических данных для реконструкций ландшафта и климата Северо-Западного Алтая в плейстоцене // Основные закономерности глобальных и региональных изменений климата и природной среды в позднем кайнозое Сибири. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. -Вып. 1. - С. 140-149.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Раннепалеолитическая стоянка Карама на Алтае: первые результаты исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. -2005. - № 3. - С. 52-69. EDN: SMSCVN

- Стоянка раннего палеолита Карама на Алтае / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, Н.С. Болиховская, В.С. Зыкин, В.С. Зыкина, Н.А. Кулик, В.А. Ульянов, К.А. Чиркин. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - 88 с. EDN: RTTWLL

- Ульянов В.А., Кулик Н.А. Литолого-стратиграфические особенности отложений раннепалеолитической стоянки Карама // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2005. - № 3. - С. 21-33. EDN: XATIJZ