Результаты реконструктивных операций при анкилозах локтевого сустава

Автор: Солдатов Ю.П., Макушин В.Д.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2003 года.

Бесплатный доступ

Целью работы явилось изучение результатов лечения 27 больных с костными анкилозами различной этиологии в возрасте от 5 до 38 лет, выявление причин неудач после артропластических операций, обоснование наиболее перспективных вариантов реконструкций на анкилозированном суставе. При приобретенных анкилозах локтевого сустава остеотомию предпочтительно выполнять на уровне анкилозированного сустава. При врожденных анкилозах следует учитывать уровни прикрепления мышц сгибателей и разгибателей предплечья. Суставную поверхность плечевой кости рационально моделировать с центральным углом, равным 320. При снижении центрального угла до 180 необходимо формировать суставную поверхность локтевой кости в виде пологой дуги.

Локтевой сустав, анкилоз, остеотомия, результаты лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/142120566

IDR: 142120566

Текст научной статьи Результаты реконструктивных операций при анкилозах локтевого сустава

Анкилозы и контрактуры локтевого сустава, по литературным данным [2], встречаются в 90,4 % случаев среди последствий повреждений данной анатомической области. Из оперативных методов лечения в настоящее время применяют интерпозиционную, безпрокладочную, клиновидную (по Гассу) артропластические операции, а также эндопротезирование сустава. После оперативного лечения, по данным многих авторов, неудовлетворительные результаты составляют 80% [1].

По мнению Н.И. Пьянова (1999) [5], рецидив анкилоза зависит от характера хирургического вмешательства, функциональной пригодности сустава, реакции параартикулярных тканей на хирургическую травму, организации последующего восстановительного лечения. Наиболее частой причиной неудовлетворительных результатов лечения является, как отмечал автор, неточная подгонка суставных поверхностей к взаимному движению, т.к. при восстановительном лечении нарушается плавность движе- ний в суставных звеньях, что влечет за собой реактивное воспаление в суставе, увеличение объема конечности за счет отека, болевого фактора и приводит к стойкой рефлекторной контрактуре мышц конечности.

Как отмечал В.А. Филиппенко с соавт. [6], в настоящее время артропластики очень редки, что связано с неудовлетворительным их исходом, рецидивом заболеваний, с другой стороны – с наличием эндопротезов. Однако результаты применения эндопротезов не удовлетворяют хирургов, так как организм стремится освободиться от инородного тела. М.И. Панова с соавт. [4] указывают, что при применении металлических эндопротезов возникают перфорация кожи, нагноение раны вблизи непосредственного расположения эндопротеза под кожей.

Авторы отмечают [7], что после мобилизи-рующих операций, особенно после артропластики, восстановление движений требует продуманной тактики. Необходимо избегать болезненности трения суставных концов, в то же время большой диастаз между суставными концами приводит к возникновению рубцовой ткани между ними. Для образования хрящевой ткани необходимо легкое скольжение суставных концов и дозированное периодическое их сжатие с заданным усилием. Это виброфрикцион-ное воздействие приводит к формированию полноценного хрящевого регенерата на суставных концах.

Анализ результатов артропластики противоречив, что связано, как отмечают авторы [6], с неоднородностью изучения материала, различиями в технике и методике операций, послеоперационного лечения. Г. Кайзер [3] отмечает, что интерпонированная мягкая ткань любого характера быстро стирается и начинает нагнаиваться, а повторные операции приводят к обра- зованию рубцов.

Таким образом, разработка новых способов реконструкций при анкилозах локтевого сустава является актуальным направлением в травматологии и ортопедии, основа которых состоит в изучении результатов лечения в зависимости от этиологии заболевания, в биомеханическом моделировании анкилозов и реконструктивных операций, определении рациональной тактики ведения пациентов.

Целью работы явилось изучение результатов лечения пациентов с анкилозами локтевого сустава, выявление причин неудач после артропла-стических операций, обоснование наиболее перспективных вариантов реконструкций на анкилозированном суставе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под наблюдением находились 27 больных в возрасте от 5 до 38 лет с костными анкилозами различной этиологии (табл. 1). Наибольшее количество пациентов (83,3%) было в возрасте от 19 до 38 лет с приобретенными анкилозами.

При посттравматическом анкилозе у 15 больных предплечье располагалось в положении разгибания, величина которого колебалась от 100 до 1500. У одного больного установка в локтевом суставе составила 750. У больных с анкилозом врожденной этиологии разгибание в суставе соответствовало 90 - 1600.

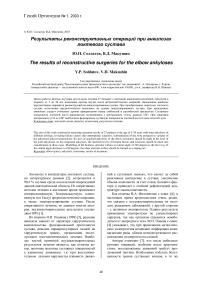

Лечение заключалось в оперативном разъе- динении костей, наложении аппарата Илизарова с шарнирными устройствами, дозированном осуществлении движений, медикаментозной терапии, направленной на профилактику осси-фикации тканей сустава. У 9 больных остеотомия для формирования неоартроза выполнялась в надмыщелковой области, у 18 - на уровне анкилозированного сустава. Разработка движений производилась с помощью аппарата Илизарова и осуществлялась на регенерате (2 пациента), диастазе (15 больных), при контакте суставных поверхностей (9 пациентов) и дефекте костной ткани (1 больной) (рис. 1).

Таблица 1.

Распределение больных по этиологии заболевания и возрасту

|

Возраст |

Количество пациентов |

Всего |

||

|

посттравматический анкилоз |

врожденный анкилоз |

последствия гнойной инфекции |

||

|

5 – 11 лет |

- |

4 |

- |

4 |

|

12 – 18 лет |

2 |

4 |

1 |

7 |

|

19 – 38 лет |

14 |

1 |

1 |

16 |

|

Итого |

16 |

9 |

2 |

27 |

а б в г

Рис. 1. Схемы безпрокладочного формирования неоартроза локтевого сустава: а) резекционная, б) дистракционная с диастазом, в) дистракционная с регенератом, г) контактная.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучены результаты лечения больных в сроках от одного года до 2-х лет после лечения. Анализ проведен в группах по выполненным операциям. При наличии безболезненных активных движений в локтевом суставе более 45° результат лечения оценивался как удовлетворительный. К неудовлетворительным результатам мы относили случаи возникновения рецидива заболевания, наличия оссификации тканей сустава с амплитудой движений менее 30°.

У пациентов с врожденным анкилозом локтевого сустава (табл. 2) удовлетворительные результаты лечения отмечены при дистракционной артропластике с образованием диастаза. В 55,6 % случаев при разработке движений в суставе отмечались выраженный болевой син- дром, резкое снижение амплитуды движений на 22-45 сутки после операции, бурная параарти-кулярная оссификация. Рецидив анкилоза отмечен на 48 - 64 сутки после операции.

У пациентов с приобретенными анкилозами сустава (табл. 3) также достигнуты удовлетворительные результаты лечения при дистракционной артропластике. При анализе группы больных с контактной и резекционной артро- пластикой отмечено, что рецидив анкилоза не наблюдался у тех больных, у которых произведена дополнительная резекция локтевого и венечного отростков локтевой кости.

Анализ результатов лечения показал, что удовлетворительные результаты лечения в 63% случаев отмечались у больных после реконструкции локтевого сустава в зоне анкилоза (табл. 4).

Таблица 2.

Результаты лечения больных с врожденными анкилозами локтевого сустава

|

Формирование неоартроза |

Результат лечения |

Количество наблюдений |

|

|

удовлетворительный |

неудовлетворительный |

||

|

Дистракционное, на регенерате |

- |

2 |

2 |

|

Дистракционное, на диастазе |

4 |

2 |

6 |

|

Контактное |

- |

1 |

1 |

|

Итого: |

4 |

5 |

9 |

Таблица 3.

Результаты лечения больных с приобретенными анкилозами локтевого сустава

|

Формирование неартроза |

Результат лечения |

Количество наблюдений |

|

|

удовлетворительный |

неудовлетворительный |

||

|

Дистракционное, на диастазе |

7 |

2 |

9 |

|

Контактное |

4 |

4 |

8 |

|

Резекционное |

1 |

- |

1 |

|

Итого: |

12 |

6 |

18 |

Таблица 4.

Результаты лечения больных с анкилозами локтевого сустава

|

Локализация остеотомии |

Удовлетворительный результат |

Неудовлетворительный результат |

Количество наблюдений |

||

|

приобретенные анкилозы |

врожденные анкилозы |

приобретенные анкилозы |

врожденные анкилозы |

||

|

Надмыщелковая |

1 |

3 |

2 |

3 |

9 |

|

Зона анкилоза |

11 |

2 |

4 |

1 |

18 |

|

Итого: |

12 |

5 |

6 |

4 |

27 |

ОБСУЖДЕНИЕ

С целью выявления эффективности лечения, в зависимости от уровня остеотомии, у данной категории больных были проведены некоторые геометрические расчеты.

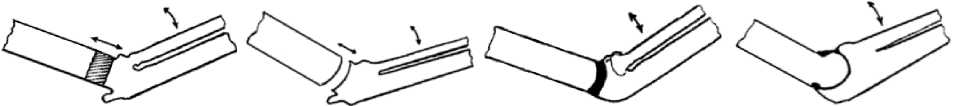

При движении в локтевом суставе точки прикрепления мышц сгибателей и разгибателей предплечья описывают дугу, равную 140 ° . При этом точки прикрепления мышц при сгибательно-разгибательных движениях не выходят за пределы продольной (векторной) оси соответствующей мышцы (рис. 2).

Величина дуги суставной поверхности блока плечевой кости равна сумме 140 ° и величины угла между крайними точками суставной поверхности локтевой кости и в норме составляет 320 ° .

Рис. 2. Схема локтевого сустава: А - ось двуглавой мышцы плеча, В - трехглавой мышцы.

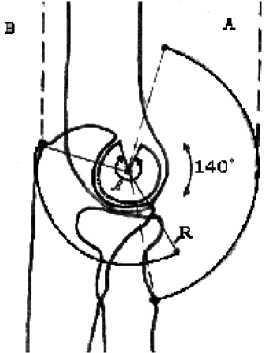

Величина амплитуды движений в локтевом суставе (α), в зависимости от изменения расстояния от точки прикрепления мышцы до центра вращения сустава, описывается формулой:

140 • R а =----- ,

r где R - расстояние между центром вращения локтевого сустава и точкой прикрепления мышцы на интактном предплечье, r - расстояние между данными точками после реконструктивной операции.

Из формулы следует, что дефицит амплитуды движений отсутствует при R=r, когда остеотомия выполняется через анкилозированный локтевой сустав. При анкилозе локтевого сустава в положении сгибания после надмыщелковой остеотомии плечевой кости, как видно на схеме (рис. 3), R больше r, что приводит к улучшению сгибательной функции сустава. Однако в последнем случае точка прикрепления трехглавой мышцы плеча при разгибании в локтевом суставе выходит за пределы векторной оси трехглавой мышцы, а это обусловливает компрессию в зоне остеотомии. Таким образом, из биомеханических расчетов следует, что оправданным является остеотомия на уровне анкилозированного сустава.

Рис. 3. Схема локтевого сустава с анкилозом в положении сгибания.

Учитывая проведенный анализ, было предложено выполнять при анкилозе локтевого сустава обработку костной ткани на уровне сустава фрезами с приданием суставной поверхности плечевой кости полуцилиндрической формы, а кривизне блоковидной вырезки - эллиптической. Техническое решение выполнено на уровне изобретения.

Выполнение данного способа приводит к созданию достаточного диастаза между суставными поверхностями на конечных участках траектории движения и предупреждает их компрессию.

ВЫВОДЫ

-

1. При приобретенных анкилозах локтевого сустава остеотомию предпочтительно выполнять на уровне анкилозированного сустава.

-

2. У больных с анкилозами локтевого сустава врожденной этиологии следует учитывать уровни прикрепления мышц сгибателей и разгибателей предплечья.

-

3. Суставную поверхность плечевой кости при реконструкциях анкилозированного локтевого сустава рационально моделировать с цен-

- тральным углом, равным 320°. При снижении центрального угла до 180° необходимо формировать суставную поверхность локтевой кости в виде пологой дуги.

-

4. В послеоперационном периоде целесообразно проводить консервативную терапию, направленную на профилактику возникновения гетеротопической оссификации.