Результаты рентгенофазового анализа образцов глин и суглинков с археологических памятников юго-запада Нижнего Приамурья

Автор: Медведев В.Е., Филатова И.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты рентгенофазового анализа образцов глин и суглинков с археологических местонахождений юго-западной части Нижнего Приамурья. Посредством рентгеновской дифрактометрии обследованы пробы с территорий и из окрестностей пяти основных памятников ареала: Малышево, Гася, Амурский Санаторий, Петропавловка-Остров, Шереметьево. Выявлен минеральный состав проб глин и суглинков, отмечены признаки сходства и отличия. Полученные данные в основном согласуются с результатами проведенного ранее петрографического анализа неолитической керамики малышевской культуры (ранний комплекс) с тех же памятников. Основной вывод - общее сходство всех образцов глин и суглинков по минеральному составу, основу которого составляют кварц и полевые шпаты (альбит и ортоклаз), а также местный характер их происхождения.

Нижнее приамурье, юго-западный ареал, неолит, рентгенофазовый анализ, глины, минеральный состав

Короткий адрес: https://sciup.org/145144863

IDR: 145144863 | УДК: 903.23

Текст научной статьи Результаты рентгенофазового анализа образцов глин и суглинков с археологических памятников юго-запада Нижнего Приамурья

В числе проблемных вопросов технологии гончарного производства на территории Дальнего Востока в древности – идентификация источников глинистого и неглинистого сырья для керамики. В археологии дальневосточного неолита исследования в данном направлении предпринимались И.С. Жущиховской в сотрудничестве с Б.Л. Зали- щаком. Полученные ими материалы «позволили сделать определенные предположения об источниках сырья для производства керамики на некоторых неолитических памятниках <…> Приморья и Сахалина» [1990]. Однако, как отметила И.С. Жущихов-ская, идентификация сырьевых ресурсов для гончарства древно сти не стала пока утвердившейся

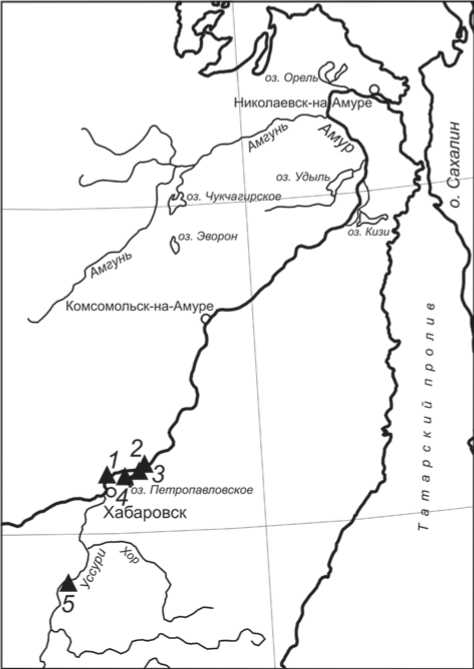

Рис. 1. Карта-схема расположения археологических памятников в юго-западной части Нижнего Приамурья. 1 – Амурский Санаторий; 2 – Гася; 3 – Малышево-1, -2; 4 – Пе-тропавловка-Остров; 5 – Шереметьево I (поселение 8).

частью исследования по петрографии дальневосточной керамики [2011, с. 74]. В свете означенной проблемы нижнеамурское гончарство не является исключением. Наша цель – представить результаты рентгенофазового анализа образцов глин с археологических местонахождений юго-запада Нижнего Приамурья.

Материалом для исследования послужили образцы глин и суглинков, собранные на пяти местонахождениях в юго-западной части ареала (рис. 1): Амурский Санаторий, Малышево, Гася, Петропав-ловка-Остров, Шереметьево. Полевой сбор проводился на заранее определенной территории, включающей как сами памятники, так и их окрестности. Анализ глин и суглинков выполнил старший научный сотрудник Института материаловедения Хабаровского научного центра ДВО РАН И.А. Астапов. Рентгенофазовый анализ осуществлялся с применением дифрактометра ДРОН-7 (CuKα-излучение, схема θ-2θ). Образцы необожженных глин и суглинков подвергались умеренному истиранию. Теоретическую основу исследования составили разработки российских ученых [Жущиховская, Залищак, 1990; Физико-химическое исследование керамики…, 2006].

Результаты рентгеновской дифрактометрии образцов глин и суглинков, где для каждой дифрак-тограммы приведен качественный фазовый состав, а также данные о месте и глубине сбора проб представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты рентгенофазового анализа образцов глин с указанием мест их сбора (углы 8 < 20 < 80°)

|

№ п/п |

Диф-ракто-грамма |

Место сбора пробы |

Координаты |

Глубина от современной поверхности, см |

Состав кристаллической фазы |

|

1 |

А-1 |

Хабаровский край, правый берег р. Амур, у паромной переправы в г. Хабаровске |

48°31’25,18’’ с.ш. 135°01’34,35’’ в.д. |

45–50 |

Кварц; плагиоклаз (ближе к альбиту) |

|

2 |

Г-2 |

Хабаровский край, Хабаровский р-н, утес Гася при слиянии р. Амур и протоки Ма-лышевской, в 700 м выше по течению от с. Сакачи-Алян |

48°45’03,76’’ с.ш. 135°37’18,50’’ в.д. |

То же |

Кварц; плагиоклаз (альбит); ортоклаз |

|

3 |

М-3 |

Хабаровский край, Хабаровский р-н, северо-восточная окраина с. Малышево, на западном берегу залива, в 300 м к СВ от мастерских РЭБ флота, у кладбища |

48°44’22,8’’ с.ш. 135°36’54,5’’ в.д. |

» |

То же |

|

4 |

П-4 |

Хабаровский край, Хабаровский р-н, правый берег протоки Малышевской, о. Змеиный, напротив северо-восточной части с. Петропавловка, в 800 м к СВ от с. Петропавловка |

48°41’53,41’’ с.ш. 135°32’58,23’’ в.д. |

» |

Кварц; ортоклаз; плагиоклаз (альбит) |

|

5 |

Ш-5 |

Хабаровский край, Вяземский р-н, в 2,75 км к СВ от с. Шереметьево, в 0,37 км к СВ от северной оконечности пункта 2 петроглифов |

47°23'30,2'' с.ш. 134°15'55,4'' в.д. |

» |

Кварц; плагиоклаз; ортоклаз |

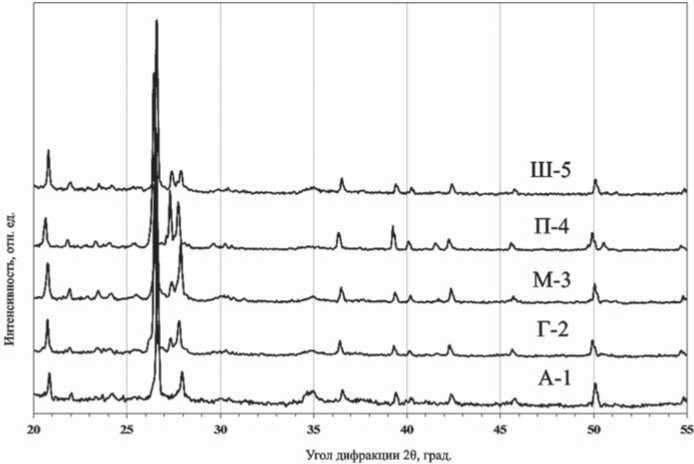

Рис. 2. Дифрактограммы образцов глин и суглинков из окрестностей археологических памятников юго-западной части Нижнего Приамурья.

А-1 – Амурский Санаторий; Г-2 – Гася; М-3 – Малышево-2; П-4 – Петропавловка-Остров; Ш-5 – Шереметьево.

В ходе проведения рентгенофазового анализа образцов глин и суглинков были получены следующие результаты (рис. 2).

Амурский Санаторий (проба А-1) . Основная фаза – кварц. Также идентифицирован плагиоклаз (ближе к альбиту). Слюдистые минералы и минералы группы каолинита не обнаружены.

Гася (проба Г-2). Основная фаза - кварц. Присутствуют фазы плагиоклаза (альбита) и ортоклаз (в меньшем отно сительном количестве). Слюдистые минералы и минералы группы каолинита также обнаружены не были.

Малышево-2 (проба М-3). По своему фазовому составу аналогичен образцу Г-2.

Петропавловка-Остров (проба П-4). Основная фаза – кварц. Второстепенной является фаза ортоклаза. В меньшем количестве присутствует плагиоклаз (альбит). Слюдистые минералы и минералы группы каолинита не обнаружены.

Шереметьево (проба Ш-5). Основная фаза -кварц. Фазы плагиоклаза и ортоклаза присутству- ют в пробе в относительно одинаковом количестве. Слюдистые минералы и минералы группы каолинита также не обнаружены.

Таким образом, во всех образцах глин и суглинков присутствуют кварц и полевые шпаты ряда альбит–анортит (плагиоклазы). В четырех из пяти проб зафиксированы также калиевые полевые шпаты (ортоклаз). Слюдистые минералы и минералы группы каолинита не выявлены. Пики кварца четко фиксируются на углах 2θ 26,3–26,5°, альбита – 27,9–28,2°, ортоклаза – 27,3–27,6°. Если рассматривать все образцы по интенсивности пиков, то самый интенсивный – это пик кварца (100 %). Интенсивность же пиков альбита и ортоклаза в разных пробах варьирует. Относительная интенсивность пиков основного рефлекса фаз на общем спектре представлена в табл. 2.

Итак, анализ фаз кристаллической составляющей выявил, что все образцы в основном содержали одинаковый набор минеральных фаз: кварц и полевые шпаты в двух разновидностях: плагиоклазы

Таблица 2. Относительная интенсивность пиков основного рефлекса фазы на общем спектре

|

№ п/п |

Дифрактограмма |

Относительная интенсивность основного рефлекса фазы на общем спектре, отн. ед. |

||

|

Кварц, d = 3,34 Å |

Плагиоклаз, d = 3,19 Å |

Ортоклаз, d = 3,25 Å |

||

|

1 |

A-1 |

100 |

24 |

– |

|

2 |

Г-2 |

100 |

29 |

8 |

|

3 |

М-3 |

100 |

25 |

11 |

|

4 |

П-4 |

100 |

25 |

28 |

|

5 |

Ш-5 |

100 |

20 |

19 |

(альбит) и калиевые (ортоклаз). Во всех исследованных материалах основной являлась фаза кварца, а фазы альбита и ортоклаза были второстепенными.

Полученные данные в целом подтверждаются петрографическими исследованиями минерального состава глинистой фракции керамики с тех же памятников [Медведев, Филатова, 2015]. Главное отличие – присутствие в цементе ряда образцов че-шуй гидрослюд. Наиболее вероятным объяснением их отсутствия в дифрактограммах проб является то, что, во-первых, слюд может быть достаточно малое количество, в связи с чем чувствительность прибора не позволяет «распознать» эти фазы; во-вторых, слюды отличают большие межплоскостные расстояния и ориентация зерен (областей когерентного рассеяния) отно сительно падающего луча при запрессовке образца; отсюда их определение становится затруднительным. Решение данной проблемы – проведение дополнительных исследований, например, детальной съемки шлифов на малых углах с увеличенным режимом работы рентгеновской трубки.

Несмотря на различия в результатах петрографии и дифрактометрии, тем не менее, можно сделать некоторые предположения об источниках исходного глинистого сырья для гончарного производства в изучаемом ареале в эпоху неолита. Так, сходство минерального состава двух проб с близко расположенных памятников Малышево-2 и Гася, а также с образцом с Амурского Санатория, указывает, вероятнее всего, на единое происхождение собранных с них глин и суглинков, а отличия от проб двух других памятников – Петропавловка-Остров и Шереметьево – на иную природу глинистых месторождений. В целом же можно говорить об их местном характере. На последнее указывает наличие, например, на территории Вяземского р-на Вяземского месторождения легкоплавких глин. Отметим, что на территории Хабаровского края, в т.ч. в Вяземском и Хабаровском р-ах, представлены большие запасы глин и суглинков .

Полученные данные не исчерпывают всех возможностей физико-химических исследований собранных образцов. В перспективе – проведение указанных выше дополнительных исследований проб с помощью рентгенографии, атомно-абсорбционный и нейтронно-активационный анализы, а также изучение образцов в обожженном состоянии методами петрографии и цветовой идентификации.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Авторы благодарны В.А. Краминцеву и А.Р. Ласкину за помощь в сборе образцов глин и суглинков.

Список литературы Результаты рентгенофазового анализа образцов глин и суглинков с археологических памятников юго-запада Нижнего Приамурья

- Жущиховская И. С. Петрография в изучении древней керамики Дальнего Востока: вопросы методики // Актуальные проблемы археологии Сибири и Дальнего Востока: сб. науч. ст. - Уссурийск: Изд-во Уссурийск. гос. пед. ин-та, 2011. - С. 72-81.

- Жущиховская И.С., Залищак Б.Л. Вопросы изучения сырья и формовочной массы древней керамики юга Дальнего Востока // Древняя керамика Сибири: типология, технология, семантика. - Новосибирск: Наука, 1990. - С. 144-157.

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Результаты петрографического анализа керамики раннего комплекса малышевской неолитической культуры (Нижнее Приамурье) // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2015. - Т. 13. - С. 26-38.

- Физико-химическое исследование керамики (на примере изделий переходного времени от бронзового к железному веку) / В. А. Дребущак, Л. Н. Мыльникова, Т.А. Дребущак, В.В. Болдырев, В.И. Молодин, Е.И. Деревянко, В.П. Мыльников, А.В. Нартова. - Новосибирск: СО РАН, 2006. - 98 с. - (Интеграционные проекты СО РАН; вып. 6).