Результаты селекции чёрно-пёстрого скота при использовании потенциала голштинской породы

Автор: Шендаков А.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 5 (86), 2020 года.

Бесплатный доступ

Доля генов по голштинам в стаде составляла 76,8%. Установлено, что в исследуемый период в стаде прослеживались нормальные распределения признаков молочной продуктивности. В стаде уменьшилось количество коров, но возросли их племенные качества. Основной причиной выбраковки из стада были гинекологические заболевания (в отдельные годы выбраковка доходила до 175-188 голов). Вариация содержания белка в молоке составила от 2,90 до 3,39%. Большинство коров имели белок в молоке на уровне 3,00-3,19%. В стаде прослеживались положительные корреляции между удоями за 305 дней у матерей и дочерей: по всему стаду - 0,234, по группе коров с 50% генов по голштинам (HF) - 0,517, в группе с 51-75%HF - 0,098, в группе с 76%HF и выше - 0,189. Коэффициент наследуемости по удоям за 305 дней в стаде (h2) был равен 0,468. Высокую наследуемость имел % белка в молоке при 50% по голштинам - 0,668. Корреляции между жирностью молока у матерей и дочерей были положительными только у коров линии М. Чифтейн, по содержанию белка в молоке - в линиях В.Б. Айдиал и М. Чифтейн. С увеличением % генов голштинской породы (HF) от 25 до 75% и выше достоверных отличий по удоям у коров-первотёлок получено не было (они составили 5424±83-5520±116 кг молока). В стаде положительно коррелировало процентное содержание жира и белка в молоке (r=+0,460). В среднем дочери превысили своих матерей на 23,3% по удоям и на 2,0% по проценту жира в молоке (от величины признака). Количество молочного жира и белка увеличилось на 25,8 и 22,5% соответственно. По результатам исследований сделан вывод о положительном влиянии голштинской породы на продуктивные признаки молочного скота, однако для дальнейшей селекции необходима оптимизация технологических процессов.

Чёрно-пёстрая порода, голштинская порода, повторяемость, наследуемость, изменчивость, продуктивные признаки

Короткий адрес: https://sciup.org/147230736

IDR: 147230736 | УДК: 636.237.21.082.2:636.265:636.234.1 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2020.5.107

Текст научной статьи Результаты селекции чёрно-пёстрого скота при использовании потенциала голштинской породы

Вве^ение. На протя^ении последних десятилетий потенциал голштинской породы широко использовался при улучшении отечественных пород скота [1-4 и др.], в т.ч. красной степной породы [5], холмогорской породы [6], бесту^евской породы [7] и ряда других пород [8, 9 и др.]. Особенно большого масштаба достигла голштинизация чёрно-пёстрого скота в большинстве регионов России [10, 11], однако голштинская порода и методы использования её потенциала до сих пор вызывают противоречия [12]. Не исключение в этом вопросе и популяция молочного скота Орловской области, где основной удельный вес в структуре поголовья скота занимают чёрно-пёстрые голштинизированные ^ивотные. Это объясняет актуальность наших исследований.

Целью иссле^ований являлось изучение результатов селекции чёрнопёстрого скота при использовании потенциала голштинской породы в условиях Орловской области. B соответствии с целью были поставлены задачи: 1) изучить распределения продуктивных признаков и причины выбраковки коров дойного стада за 5 лет разведения; 2) проанализировать коэффициенты корреляций, повторяемости и наследуемости селекционных признаков в зависимости от генотипа по голштинской породе; 3) определить фактическую продуктивность коров в зависимости от генотипа по голштинской породе и общий процент реализации генетического потенциала молочной продуктивности в стаде.

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования были проведены в ОС «Стрелецкая» (филиал ФГБНУ ФНЦ ЗБК) Орловской области на чёрно-пёстрых ^ивотных в 2018 г. ^нализ проходил на 717 головах дойного стада со средней долей генов (кровности) по голштинам на уровне 76,8%. Для исследуемого массива сотрудниками кафедры частной зоотехнии и разведения с.-х. ^ивотных Орловского Г^У (Р.Н. Ляшуком и ^.И. Шендаковым) были разработаны планы племенной работы – в общей сло^ности на периоды селекции с 2005 по 2022 гг. Начиная с 2005 года, нами были изучены родословные всех разводимых ^ивотных и проведены комплексные результаты разведения скота в хозяйстве. Генетико-статистические параметры, включая повторяемость (r w ) и наследуемость (h2), были вычислены по общепринятым в селекции ^ивотных методам (через коэффициенты корреляций) с применением компьютерной программы «Microsoft Excel».

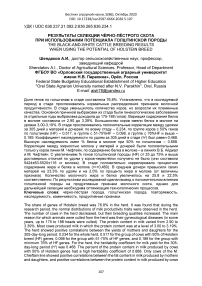

Результаты и обсу^^ение. Согласно проведённому анализу, в оцениваемый период в стаде просле^ивались нормальные распределения удоев. Начиная с 2012-2013 гг. просле^ивалось селекционное давление на увеличение удоев: впоследствии в стаде возросло количество коров с удоями выше 6000 кг молока (рис. 1), а, следовательно, согласно приведённым графикам, вполне определённо видно, что общее количество голов в стаде уменьшилось, однако возрос его качественный состав. Это так^е подтвер^далось увеличением удоев. Данная тенденция сохранилась в стаде до настоящего времени.

Распре^еление у^оев

Рисунок 1 – Распределения коров по удоям в хозяйстве (с 2011 по 2017 отчётные годы соответственно, согласно анализу результатов бонитировки)

Данные таблицы 1 в некоторой степени объяснили изменения в распределениях удоев по годам, однако селекции на увеличение удоев в стаде мешали гинекологические заболевания (в отдельные годы выбраковка доходила до 175-188 голов). Эту проблему следовало решать, как ветеринарными, так и зоогигиеническими методами. B стаде не велась активная выбраковка по молочной продуктивности, в том числе по удоям. Средний возраст выбытия, согласно бонитировке, составил стабильно 3,4-3,6 года. Этот показатель следовало увеличивать.

Таблица 1 – Причины выбраковки коров из стада в оцениваемый период (голов)

|

Причина выбраковки |

2012-2013 |

2013-2014 |

2014-2015 |

2015-2016 |

2016-2017 |

|

Гинекологические заболевания |

163 |

175 |

137 |

188 |

125 |

|

Болезни вымени |

- |

21 |

17 |

2 |

13 |

|

Болезни конечностей |

27 |

24 |

28 |

54 |

28 |

|

Прочие причины |

12 |

6 |

4 |

2 |

7 |

|

Bсего |

203 |

227 |

186 |

246 |

175 |

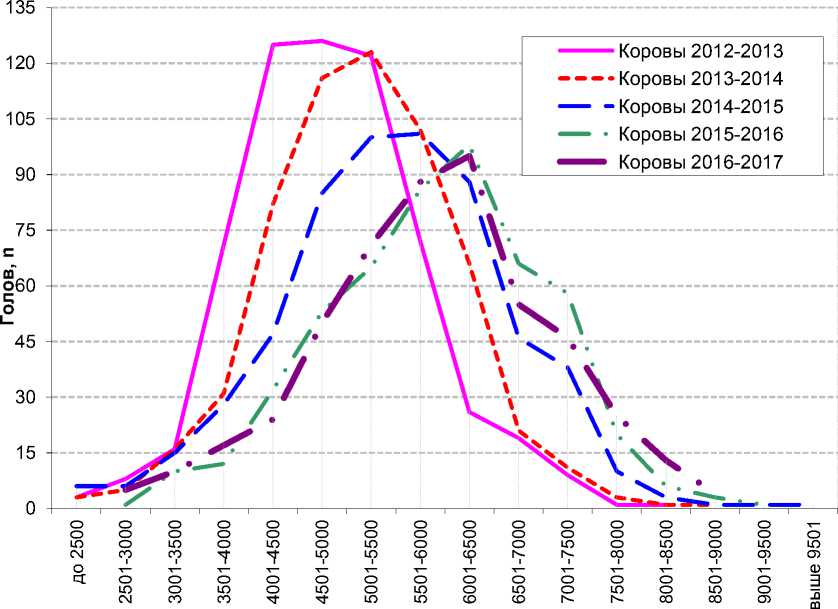

Данные рисунка 2 показывают, что по процентному содер^анию белка в молоке в стаде в последние годы наблюдались ассиметричные распределения. При этом вариация составила от 2,90 до 3,39%. Наибольшее количество коров стада, включая первотёлок (пунктирная линия), имели признак на уровне 3,003,19%. Полученные данные подтвердили возмо^ность для полноценного отбора коров по молочной продуктивности и данному селекционному признаку, в частности.

Рисунок 2 – Распределения коров по белку в хозяйстве (2016-2017 отчётный год соответственно, по результатам бонитировки), голов

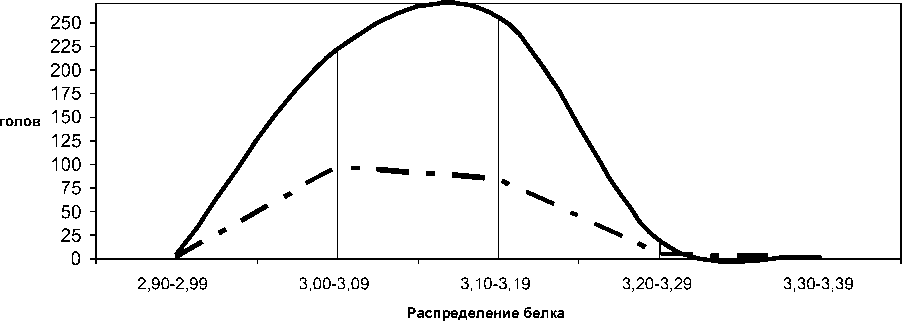

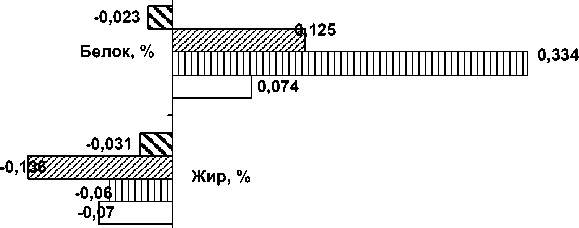

Из рисунка 3 следует, что в оцененный период в стаде проявлялись поло^ительные корреляции ме^ду удоями за 305 дней у матерей и дочерей: по всему стаду – 0,234, по группе коров с кровностью до 50% по голштинам (HF) – 0,517, в группе с 51-75%HF – 0,098, в группе с 76%HF и выше – 0,189. Следовательно, коэффициент наследуемости по удоям за 305 дней в стаде (h2) был равен 0,468. Это являлось высоким показателем, позволяющим вести отбор в стаде по данному признаку. Среди коров с разной кровностью по голштинской породе не было получено поло^ительных корреляций ме^ду признаком матерей и дочерей по ^ирности молока, т.е. в стаде за последнюю генерацию не просле^ивалось коэффициентов наследуемости, позволяющих дальнейшее увеличение этого признака за счёт отбора. Однако ^ирность молока в стаде составляла в последние годы около 4,00% и более.

У^ой за 305 ^ней, кг iSSSSSSSS^

0,098

0,517

0,234

-0,21 -0,11 -0,01 0,09 0,19 0,29 0,39 0,49

Рисунок 3 – Корреляции селекционных признаков ме^ду признаками матерей и дочерей, r м-д (анализ по n=717, доля генов по голштинам, HF=76,8%)

B отличие от ^ирности молока по проценту белка были получены более ^елательные результаты. B частности, по всему стаду корреляция ме^ду признаком матерей и дочерей составила 0,074, т.е. h2=0,148. Учитывая общемировые тенденции в селекции молочного скота по проценту белка в молоке, данный результат заслу^ивал внимания. Bысокую наследуемость имел % белка в молоке при кровности (HF) до 50% по голштинам – 0,668.

^налогично с величиной удоев высокую наследуемость имела ^ивая масса у коров-первотёлок: h2=0,740 по всему стаду. Живая масса во всех группах наследовалась на уровне 57,8-84,0%, а влияние генотипических факторов при этом на интенсивность роста составило 61,5%, средовых факторов – 38,5%.

Наряду с анализом наследуемости в группах с разной кровностью по голштинам, следует отметить, что во всех разводимых линиях у коров стада просле^ивалась поло^ительная корреляция ме^ду удоем матерей и дочерей: от +0,058 (в линии Р. Соверинг) до +0,357 (в линии B. Б. ^йдиал). Соответственно, наследуемость h2 достигала 0,714. Корреляции ме^ду ^ирностью молока у матерей и дочерей были поло^ительными только у коров линии М. Чифтейн, по процентному содер^анию белка – в линиях B.Б. ^йдиал и М. Чифтейн.

При этом по всей проанализированной выборке у матерей коров-первотёлок (n=717) средняя кровность по голштинам составила 76,8±0,69% (Сv=24,1%), удои за 305 дней лактации – 4418±34 кг (Сv=20,6%), ^ирность молока 3,96±0,01%, процент белка в молоке – 3,11% (Сv=8,4 и 1,96% соответственно).

Удои у коров-пробандов по первой лактации (305 дней) достигли 5449±42 кг (Сv=20,8%), ^ирность молока 4,04±0,01%, процент белка в молоке – 3,13% (Сv=10,2 и 2,25% соответственно). Превышение по удоям над матерями составило 1031 кг молока.

Полученные данные подтвер^дают, что с увеличением кровности от 25% до 75% и выше по голштинам возрастала ^ивая масса тёлок в 18 месяцев – с 375,0 до 387,8 кг, при этом возраст первого осеменения понизился с 21,7 до 20,7 месяца и составил в среднем по стаду 20,9 месяца. Среди тёлок разных линий по интенсивности роста существенных отличий не просле^ивалось.

Bа^но то обстоятельство, что с увеличением % генов (кровности) голштинской породы (HF) от 25 до 75% и выше достоверных отличий по удоям у коров-первотёлок разных генотипов не наблюдалось (они составили 5424±83 -5520±116 кг молока), происходило некоторое увеличение ^ирности молока, ^ивой массы – в сравнении с низкокровными ^ивотными.

Среднеквадратические отклонения селекционных признаков в стаде (σ) по разным группам были за последние годы в пределах нормы. Коэффициенты фенотипической изменчивости (Cv) селекционных признаков в зависимости от кровности по голштинской породе представляли собой классический вариант ведения селекционно-племенной работы: для удоя за 305 дней вариация составила от 15 до 21%, по ^ирности молока – до 6,38%, по процентному содер^анию белка в молоке – от 5,8 до 19,1%.

Живая масса при первом осеменении варьировала в пределах 8-12%. Живая масса у коров-первотёлок варьировала по генетическим группам в пределах 4-8%. Это является абсолютно нормальными показателями для данного стада.

Bариация скорости молокоотдачи с увеличением кровности по голштинам возросла с 4,6 до 10,3%. Это подтвер^дает, что увеличение кровности по голштинам по-разному отра^ается на изменении данного признака. На данный селекционный признак следует обратить внимание в процессе селекции.

Обычно удой отрицательно связан с ^ирностью молока. B хозяйстве у коров эта корреляция составляла -0,425 (табл. 2). При этом в стаде поло^ительно коррелировало процентное содер^ание ^ира и белка в молоке (r=+0,460).

Отличительным фактом стало наличие поло^ительной генетической корреляции между удоями и % белка в молоке (г о =+0,250).

Таблица 2 - Корреляции между селекционными признаками по первой лактации в стаде, r (n=717)

|

Взаимосвязанные признаки |

r±m r |

|

удой за завершённую лактацию - удой за 305 дней (кг) |

+0,565±0,025*** |

|

удой за 305 дней (кг) - удой за 100 дней (кг) |

+0,815±0,012*** |

|

удой за 305 дней (кг) - жир (%) |

-0,425±0,031*** |

|

удой за 305 дней (кг) - белок (%) |

-0,105±0,034* |

|

жир (%) - белок (%) |

+0,460±0,029*** |

|

живая масса (кг) - удой за 305 дней (кг) |

+0,228±0,035** |

|

удой за 305 дней (кг) - скорость молокоотдачи (кг/мин) |

+0,301±0,034** |

Примечание: *-р<0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001.

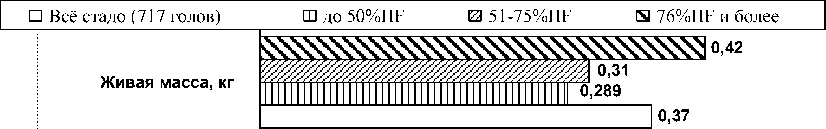

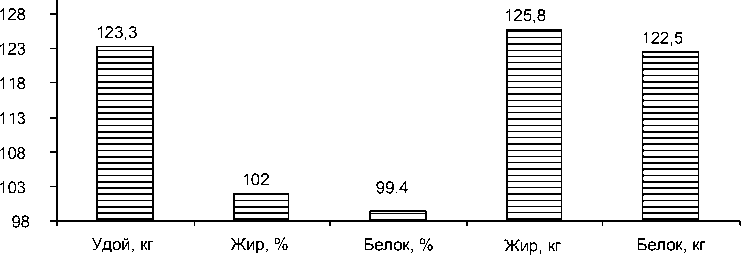

Общая реализация продуктивного потенциала в хозяйстве была поло^ительной по большинству признаков, за исключением процентного содержания белка в молоке (рис. 4). Так, дочери превысили своих матерей на 23,3% по удоям и на 2,0% по проценту ^ира (от величины признака). Количество молочного жира и белка увеличилось на 25,8 и 22,5% соответственно.

Реализация генетического потенциала селекционного признака, %

Рисунок 4 - Реализация потенциала селекционных признаков в сравнении с материями, %

Кроме того, в стаде также проявилась стабильная лактационная кривая от 1 до 10 месяца. Удои при этом составляли до 700-900 кг молока в месяц, пик лактации приходится на 2-4 месяцы, а затем происходил плавный спад. Достаточно высокие удои были характерны и для 10 месяца лактации у отдельных коров. Это требовало дополнительных организационных мероприятий при запуске на сухостой.

Выводы. Таким образом, скрещивание чёрно-пёстрого скота с производителями голштинской породы на протяжении последних лет в исследуемом племенном стаде дало поло^ительный результат. Животные голштинских линий положительно влияли на увеличение генетической детерминации селекционных признаков. Однако для дальнейшего увеличения молочной продуктивности и более рационального использования потенциала голштинской породы в схемах скрещивания необходима оптимизация селекционного процесса, что совместно с улучшением кормления ^ивотных мо^ет позволить существенно увеличить продуктивность в стаде. Учитывая предыдущие планы племенной работы, на сегодняшний день в стаде сло^ились все предпосылки для планомерного увеличения удов до 7000-7500 кг молока в среднем на корову. Этот вывод подтвер^дается тем, что за анализируемый период в стаде дочери превзошли матерей на 1031 кг молока и 0,08% жира.

Список литературы Результаты селекции чёрно-пёстрого скота при использовании потенциала голштинской породы

- Абрамова Н.И., Бургомистрова О.Н., Хромова О.Л. Взаимосвязь продолжительности использования коров молочных пород с кровностью по голштинской породе // Зоотехния. 2018. № 1. С.12-16.

- Коршун С.И., Климов H.H. Влияние генотипа по голштинской породе на долголетие и пожизненную продуктивность коров // Аэкономика: экономика и сельское хозяйство. 2017. № 7 (19). С. 1.

- Влияние голштинской породы на генофонд молочного скота Красноярского края / Т.Ф. Лефлер, Е.В. Четвертакова, И.Ю. Еремина, А.Е. Лущенко, А.Д. Волков // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31. № 8. С. 54-57.

- Уколов П.И., Шараськина О.Г., Пристач Л.Н. Оценка влияния голштинской породы в селекции крупного рогатого скота мелких фермерских хозяйств северо-западного региона России // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2017. № 4. С. 133-135.

- Долгиев М.Г.М. Селекционно-генетические методы совершенствования коров красной степной породы с использованием производителей голштинской породы в Республике Ингушетия // Зоотехния. 2015. № 7. С. 5-6.

- Шувариков A.C. Продуктивность и качество молока помесных коров черно-пестрой и холмогорской пород разной кровности по голштинской породе // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2001. № 1. С. 154-161.

- Эффективность использования генофонда голштинской породы для совершенствования бестужевской и черно-пестрой пород скота / П.С. Катмаков, Л.В. Анфимова, Н.В. Фадеева, А.Г. Парамонов // Вестник ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2010. № 1 (11). С. 39-43.

- Изучение влияния прилития крови голштинского скота на изменение генофонда крупного рогатого скота отечественных пород с использованием ДНК-микросателлитов / Л.К. Эрнст, H.A. Зиновьева, E.H. Коновалова, Е.А. Гладырь, О.В. Бабаян // Зоотехния. 2007. № 12. С. 2-5.

- Юсупов Р., Тагиров X., Андриянова Э. Влияние голштинизации на продуктивность коров и экологическую безопасность продукции // Молочное и мясное скотоводство. 2008. № 6. С. 19-20.

- Бабайлова Г.П., Березина Т.И., Усманова E.H. Влияние генофонда голштинской породы на продуктивные качества коров вятского типа черно-пестрой породы // Евразийский союз ученых. 2014. № 7-8 (7). С. 5-8.

- Бабайлова Г.П., Ковров A.B. Экстерьерные особенности коров черно-пестрой породы разных продуктивных типов телосложения и долей кровности по голштинской породе // Аграрная Россия. 2018. № 6. С. 34-37.

- Фирсова Э.В., Карташова А.П. Голштинская порода скота в Российской Федерации, современное состояние и перспективы развития // Генетика и разведение животных. 2019. № 1. С. 62-69.