Результаты трасологического анализа Большого Шигирского идола

Автор: Жилин М. Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

Поверхность скульптуры была исследована при помощи стереомикроскопа МБС-10 с увеличением от 5 до 100/. В результате установлено, что первоначальная обработка бревна произведена шлифованным теслом с широким лезвием, следы которого хорошо видны на основании идола. Затем поверхность обработана шлифовкой, сгладившей следы тесла. Орнамент нанесен шлифованными стамесками с шириной лезвия 2-4 см. Детали головы и личин также выполнены шлифованными стамесками, зрачки выбраны изогнутыми орудиями, вероятно, из резцов бобра, а рот - каменным орудием типа ложкаря. Полный набор шлифованных рубящих орудий представлен в среднем слое стоянки Береговая II на Горбуновском торфянике, а обломки и заготовки таких орудий есть и в ее нижнем слое, датированном началом пребореального периода. Там же есть и резцы из челюстей бобра. Судя по следам, обработка велась остро заточенными орудиями по свежей древесине. Выступы основания идола плоско смяты от контакта с твердым постаментом, следов гниения нет, идол не только не вкапывался, но и не ставился на землю. После завершения обработки идол стоял на воздухе, в результате рассыхания дерева образовались трещины. Их поверхность, как и остальная поверхность скульптуры, покрыта черной торфяной патиной, на дне трещин заметны отложения торфа. Следов сапропеля или минерального грунта нет. Поверхность скульптуры, включая древние трещины, слегка окатана. Результаты трасологического анализа позволяют реконструировать технологию изготовления Большого Шигирского идола, а также дают важную информацию по истории его использования, погребения в отложениях торфяника и позволяют сузить датировку скульптуры до начала пребореального периода голоцена.

Мезолит, зауралье, большой шигирский идол, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143178954

IDR: 143178954 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.40-50

Текст научной статьи Результаты трасологического анализа Большого Шигирского идола

В 1890 г. на Втором Курьинском прииске в торфе на глубине около 4 м было найдено десять обломков деревянной скульптуры. В 1914 г. археолог В. Я. Толмачев, используя все найденные части, реконструировал скульптуру высотой http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.266.40-50

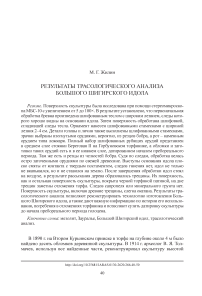

около 5,3 м ( Толмачев , 1916). По реконструкции В. Толмачева идол представлял фигуру высотой 5,3 м с объемной скульптурной головой, туловом в виде доски и объемным основанием, затесанным на конус (рис. 1: А ). Позднее часть скульптуры была утрачена. Сейчас в наличии имеются верхняя половина тулова с объемной головой и основание идола (рис. 1: Б ). Впоследствии на сохранившейся части тулова идола были обнаружены еще две личины ( Савченко, Жилин , 2004). О том, какой была скульптура первоначально, мы можем судить по фото и современному рисунку сохранившейся части с дополнением из рисунка В. Я. Толмачева (рис. 1: В ). Новые AMS-датировки показывают, что Большой Шигирский идол был изготовлен, наиболее вероятно, на рубеже плейстоцена и голоцена ( Савченко и др ., 2018; Zhilin et al ., 2018).

Для выяснения технологии изготовления, наличия следов различных деформаций и изучения отложений на поверхности и в трещинах скульптуры автором совместно с С. Н. Савченко был проведен трасологический анализ Большого Шигирского идола. Поверхность скульптуры исследована при помощи стереомикроскопа МБС-10 с увеличением от 5 до 100×. Сохранность скульптуры достаточно хорошая, древесина прочная, поверхность (там, где она не нарушена при извлечении и последующей чистке и реставрации скульптуры в конце XIX – XX в.) покрыта равномерной темной торфяной патиной. Отмечаются многочисленные трещины, глубокие и мелкие, продольные и поперечные. Их можно разделить на три генерации. К первой относятся древние трещины, образовавшиеся до погребения идола в торфе. Они покрыты такой же патиной, как и остальная, не нарушенная поверхность идола. Наиболее глубокая из них проходит по всей длине скульптуры, от головы до основания. Следующая серия трещин образовалась после извлечения скульптуры из торфа до консервации ее восковой мастикой, произведенной до 1917 г. или в 1920-е гг. Последние трещины образовались после этой консервации, вероятно, в 1940-е гг. и позже во время неоднократных перемещений скульптуры.

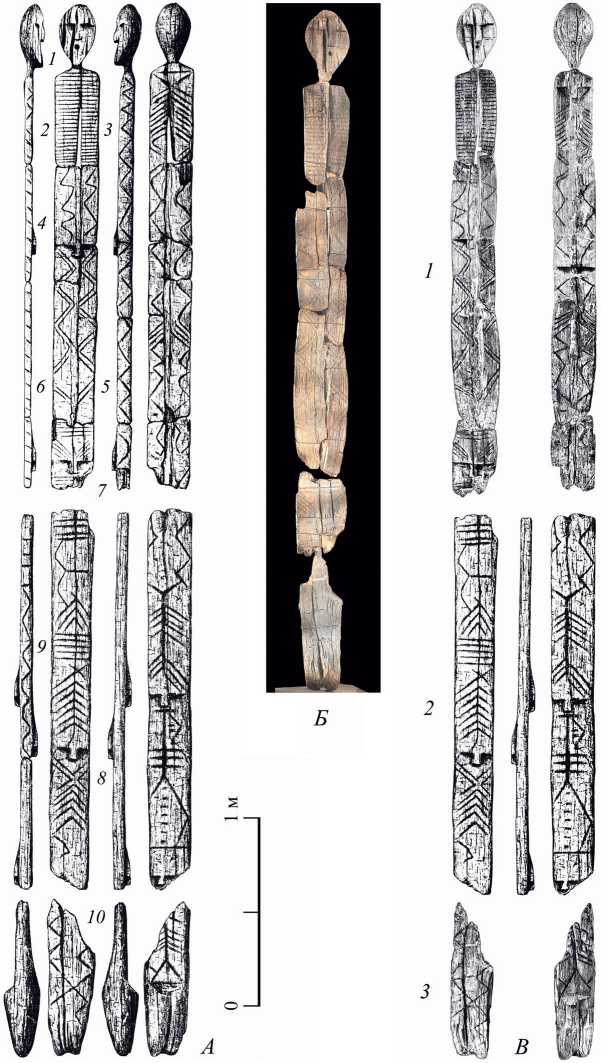

Идол изготовлен из ствола лиственницы возрастом 159 лет ( Zhilin et al ., 2018. P. 340). Для скульптуры использовали бóльшую половину ствола, о чем говорит наличие сердцевины дерева. Основание скульптуры затесано наискось острым шлифованным каменным теслом с широким слабовыпуклым лезвием. Его следы в виде широких ровных, слегка вогнутых срезов хорошо видны на лицевой стороне основания идола (рис. 1: В-3 ; 2: 7 ). На голове следы тесла сглажены последующей шлифовкой, на отдельных местах они частично сохранились также в виде широких ровных срезов (рис. 2: 4–6 ). На задней стороне основания скульптуры шлифованной каменной стамеской короткими косыми ударами от краев к середине выбрана выемка. В результате чего по краям основания идола образовались выступы, возможно, обозначающие ноги (?). Концы этих выступов плоско смяты от контакта с твердой поверхностью, на которой скульптура стояла. Большой вес ее в сочетании с малой площадью выступов привел к значительной деформации их концов.

Плоскости тулова выровнены остро заточенным шлифованным теслом с прямым широким лезвием. Его следы видны в основании идола со стороны спины в виде широких ровных полос, идущих вдоль оси скульптуры по направлению к ее основанию (рис. 1: В-3 ; 2: 8 ). Примерно в 30 см от основания скульптуры

Рис. 1. Большой Шигирский идол

А – реконструкция скульптуры В. Я. Толмачева, цифры – номера фрагментов; Б – современный вид скульптуры; В – реконструкция скульптуры: 1, 3 – современный рисунок сохранившихся фрагментов; 2 – утраченный фрагмент, по рисунку В. Я. Толмачева

Рис. 2. Следы обработки Большого Шигирского идола 1–6 – голова; 7–8 – основание на этой стороне тем же теслом или шлифованной стамеской с широким острым лезвием сделан поперечный надруб. Ступенчатый край надруба говорит о том, что он делался в несколько приемов. Стружка обламывалась у этого надруба, и место слома выравнивалось и слегка углублялось поперечными ударами того же тесла или стамески. После этого в том же продольном направлении снимался новый ровный слой тонкой стружки до достижения нужной глубины выровненной поверхности. Работа велась остро заточенным орудием с тонким ровным краем по свежесрубленной древесине, о чем говорит четкость следов и отсутствие смятости, заломов и заусенцев, возникающих при обработке сухой древесины. Все трещины пересекают и разрывают обработанную поверхность, нет ни одного случая, чтобы какая-либо обработка (кроме современной) пересекала, изменяла или подправляла трещины. Это также является свидетельством обработки свежей древесины.

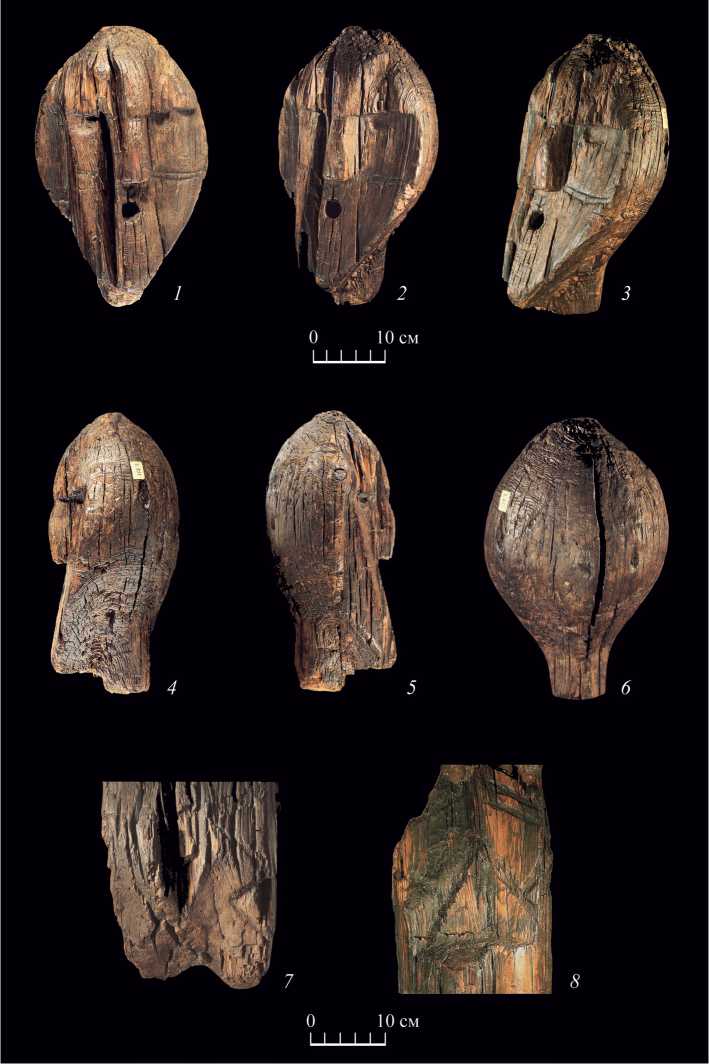

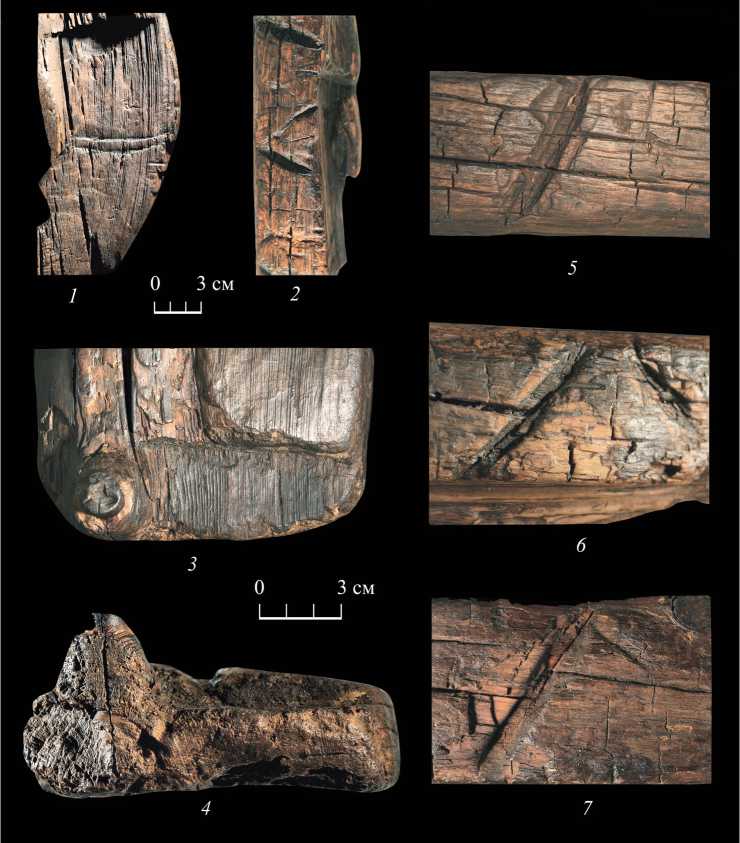

После отески плоскости были выровнены шлифовкой, снявшей или сгладившей следы тесла. Затем каменными шлифованными стамесками с острым лезвием с малым углом заточки вырезаны изображения на плоскостях и орнамент на краях скульптуры. Четкость следов говорит о работе по свежей древесине, вероятно, сразу после выравнивания плоскостей. Линии прорубались по обоим краям под углом, близким к прямому, в результате чего средняя часть отщеплялась. Если этого не происходило, середина линии удалялась дополнительными ударами. Использовались минимум две стамески, одна со слегка выпуклым лезвием шириной 2–3 см, другая – с прямым тонким лезвием шириной 4–5 см. Судя по сохранившимся отпечаткам острых тонких лезвий, стамески в процессе работы регулярно подтачивались. Линии орнамента на боковых краях вырубались первой стамеской в два-три приема, после прорубания части линии примерно от края до середины толщины доски стамеска переставлялась встык к прорубленному участку. В результате линия получалась как бы состоящей из отдельных плотно прилегающих друг к другу отрезков (рис. 3: 7 ). Вторая, более широкая, стамеска плавно передвигалась от края до края доски, в результате линия получалась более прямой (рис. 3: 5 ). Изредка на одном отрезке видны следы обеих стамесок (рис. 3: 6 ), при этом вторая, широкая, стамеска подправляет линию, пробитую в два приема узкой стамеской. Более длинные линии на плоскостях тулова скульптуры наносились описанным способом в несколько приемов теми же или подобными стамесками. Количество перестановок инструмента зависело от ширины стамески и длины линии. Когда угол стамески ставился точно встык со следом предыдущего удара, получалась прямая линия. Следы отдельных ударов в этом случае хорошо различимы только под увеличением. Когда стамеска ставилась не очень точно, отдельные отпечатки ее лезвия хорошо видны невооруженным глазом.

Эти же или подобные стамески использовались и для моделировки личин на плоскостях скульптуры и лица головы идола. Первоначально вертикальными ударами намечался контур надбровных дуг и носа на глубину около 3 мм. Стружка снималась горизонтальными срезами острым лезвием стамески шириной 2–3 см от низа личины вдоль носа или края личины к бровям и подрубалась вертикальными или наклонными ударами. В результате канавка по контуру носа и бровей снова углублялась, затем снова срезалась стружка до достижения

Рис. 3. Следы обработки Большого Шигирского идола

1 – левая часть лица; 2–4 – личины на тулове скульптуры; 5–6 – линии орнамента на краях тулова скульптуры нужной глубины, что видно по характерным следам и морфологии поверхности скульптуры. По завершении обработки поверхность щек оставалась плоской (рис. 3: 2), иногда слегка волнистой (рис. 3: 3–4), надбровные дуги и нос отчетливо выступали. Специфической обработкой отличается личина, выявленная в 2004 г. (Савченко, Жилин, 2004). Здесь в качестве носа было выбрано основание выступавшего из поверхности доски сучка (рис. 1: В-1; 3: 3–4). Основание сучка было подправлено, как нижняя часть носа у других личин, остальные стороны оставлены естественными. Конец сучка, находящийся в центре носа, был срублен и зашлифован при помощи среднезернистого абразива (рис. 3: 3–4). Этот же прием (срубание и шлифовка) применялся для выравнивания сучков на других участках на плоскостях тулова скульптуры.

Особо следует остановиться на объемной голове Большого Шигирского идола (рис. 2: 1–6 ). Край правой щеки откололся в древности, после изготовления скульптуры, но до погребения в торфе. Поверхность скола покрыта плотной черной торфяной патиной. Крупная трещина проходит от края правой глазницы вдоль линии носа через подбородок. Края ее без следов обработки и покрыты плотной черной патиной. Еще одна подобная трещина проходит через середину лба. Макушка и сужение головы к шее и подбородку оформлены теслом с прямым лезвием. На макушке видны следы коротких ударов тесла в виде ступенчатых неровных срезов, сглаженных последующей шлифовкой. Срезы на шее более широкие и ровные (рис. 2: 4–5 ), сглажены тщательной шлифовкой. Затылок и боковые края головы до щек сохраняют естественную поверхность бревна после снятия коры (рис. 2: 3–6 ), следов обработки инструментами на этих участках нет. Надбровные дуги и нос моделированы более тщательно, чем у личин на тулове скульптуры (рис. 2: 1–5 ), хотя принцип тот же. Первоначально вертикальными ударами стамески намечался общий контур на глубину до 3–5 мм, затем стамеской с прямым острым лезвием снималась тонкая стружка вдоль щек и подбородка в сторону надбровных дуг. После этого контур вновь углублялся, и стружка снималась на нужную глубину. На левой щеке вдоль линии носа видна длинная довольно глубокая царапина, оставленная углом лезвия стамески (рис. 2: 2, 4 ). На щеках отчетливо видны двойные параллельные линии, идущие поперек щек по обе стороны от основания носа (рис. 2: 1–3 ; 3: 1 ). Возможно, они обозначают раскраску, шрамы или татуировку. Эти линии также нанесены стамеской в несколько приемов, но в другой манере. Первоначально нижний край линии со стороны подбородка намечался аккуратными косыми ударами под углом около 45–60°, а верхний край со стороны глаз аккуратно выстругивался поперечными пологими срезами под углом около 15° (рис. 2: 3 ; 3: 1 ).

После завершения обработки стамеской лицо головы идола было аккуратно отшлифовано, при этом рельеф щек и подбородка не плоско стерт, как при обработке каменным абразивом, а сглажен. Вероятно, чистовая шлифовка после строгания осуществлялась при помощи мягкого абразивного инструмента – аналога современной столярной шкурки. В качестве такового могла служить загрязненная кожа или подсохшая шкура. Возможно, сырая шкура специально посыпалась мелким песком, а когда высыхала, песок прочно на ней закреплялся. Подобная чистовая обработка отмечалась и на костяных изделиях из раннемезолитических памятников Восточной Европы и Зауралья.

Рот выполнен в виде неширокой, но глубокой подокруглой несколько асимметричной выемки (рис. 2: 1–3) с почти вертикальными стенками. Края ее неровные, на стенках заметны борозды, оставленные каменным инструментом с узким изогнутым лезвием типа ложкаря. В качестве такого инструмента мог быть использован дистальный конец пластины с изогнутым профилем. Подобные пластины – обычное явление в большинстве пластинчатых индустрий позднего палеолита и мезолита Северной Евразии. На Среднем Урале они известны с позднего палеолита. Асимметричность выемки рта и неровность краев не позволяют говорить о применении для ее изготовления коловорота, как это предполагал В. Я. Толмачев (Толмачев, 1916. С. 98).

Зрачок правого глаза подчеркнут дополнительным углублением, а зрачок левого глаза – сучком. Такая проработка подчеркивает живой характер головы. Левый зрачок выбран короткими срезами изогнутым инструментом типа штихеля с гладким лезвием. Срезы ровные, без характерных для кремневого инструмента борозд (рис. 2: 3 ). Каменные орудия, которые могли оставить такие следы, в мезолите Урала неизвестны. Скорее всего, для этой цели использовался резец нижней челюсти бобра. Правый зрачок попал на место, где в древесине ствола было основание сучка. Трудно сказать, преднамеренно это место было выбрано или случайно. Сучок трудно обрабатывать резцом бобра, поскольку у хвойных деревьев основание сучков намного тверже окружающей древесины. Поэтому сначала резцом бобра была выбрана древесины вокруг сучка, а затем выступающий сучок был срублен с разных сторон углом стамески, что объясняет его неровность (рис. 2: 1 ). Примечательно отсутствие следов шлифовки на сучке в правом зрачке, в то время как подобные выступающие сучки как на голове, так и на тулове скульптуры после обрубания были выровнены шлифовкой. Наличие сучка затруднило обработку, поэтому правый зрачок не такой глубокий, как левый.

Орудия из нижних челюстей бобра, применявшиеся для работ по дереву, встречены в нижнем раннемезолитическом V культурном слое стоянки Береговая II на Горбуновском торфянике ( Жилин и др ., 2020), сопоставимом по времени с Большим Шигирским идолом. В данном слое также обнаружены обломки и заготовки каменных рубящих шлифованных орудий ( Жилин и др ., 2017). Здесь же найдено сосновое бревно, выровненное шлифованным каменным теслом, датированное 9850 ± 40 радиоуглеродных лет назад (ГИН-14135), что соответствует интервалу 9317–9266 календарных лет до н. э. ( Зарецкая и др ., 2014. С. 89). Следовательно, уже в начале мезолита население Среднего Зауралья обладало шлифованными рубящими орудиями, при помощи которых был изготовлен Большой Шигирский идол. Полный набор шлифованных рубящих орудий представлен в среднем слое стоянки Береговая II, относящемся к началу бореального периода ( Жилин и др ., 2017; 2020).

После изготовления идол некоторое время стоял вертикально. Выступы в его основании плоско смяты под воздействием значительного веса скульптуры от контакта с твердой поверхностью. Следов гниения на основании идола не отмечено, он не только не вкапывался, но и не касался земли. Вероятнее всего, он стоял на камне. В это время образовалась первая генерация трещин. Наиболее глубокая трещина начинается на голове и проходит практически через всю скульптуру, при этом в верхней части идола ее глубина и ширина максимальны. Это также подтверждает вертикальное положение идола, когда верхняя часть бревна рассыхалась сильнее и быстрее, чем нижняя. Вероятно, скульптура стояла на берегу, поскольку быстро попала в воду, что подтверждается отсутствием следов гниения на ее поверхности. Хорошо сохранившаяся поверхность с очень легкими следами окатанности указывает на короткий период плавания предмета

(по мнению К.-У. Хойснера, не более 1 года), после чего он затонул. Сохранившаяся древняя поверхность скульптуры, где она не нарушена позднейшими утратами, покрыта темной торфяной патиной. Такой же патиной покрыта и поверхность трещин первой генерации. Эти трещины были заполнены темно-коричневым торфом, который хорошо сохранился на их дне. Следов сапропеля, ила или минеральных донных отложений на поверхности скульптуры и в древних трещинах не обнаружено. Это говорит о том, что идол затонул в прибрежной зоне на глубине менее метра, где к тому времени уже началось отложение торфа.

Начало торфообразования на Горбуновском торфянике относится к началу пребореального периода ( Хотинский , 1977). Этим же временем датируется наиболее ранний эпизод заселения стоянки Береговая II ( Zhilin et al ., 2014, 2018; Жилин и др ., 2020). Прямых данных о начале отложения торфа в районе находки Большого Шигирского идола не имеется. Эта часть торфяника была уничтожена в результате добычи золота в конце XIX в. В других частях Шигирского торфяника начало отложения торфа в изученных разрезах относится к бореальному периоду и к более позднему времени. В позднем дриасе в озерах Среднего Зауралья откладывались глины или сапропели ( Панова , 2001; Зарецкая и др ., 2014). Результаты трасологического анализа поверхности скульптуры показывают, что Большой Шигирский идол был погребен, когда уже началось отложение торфа. По имеющимся данным, это произошло не ранее начала пребореального периода голоцена.

Список литературы Результаты трасологического анализа Большого Шигирского идола

- Жилин М. Г., Косинская Л. Л., Савченко С. Н., 2017. Рубящие орудия из камня в мезолите Среднего Зауралья (по материалам стоянок Горбуновского торфяника) // SP. № 1. С. 279-281.

- Жилин М. Г., Савченко С. Н., Косинская Л. Л., Сериков Ю. Б., Косинцев П. А., Александровский А. Л., Лаптева Е. Г., Корона О. М., 2020. Мезолитические памятники Горбуновского торфяника. М.; СПб.: Нестор-История. 368 с.

- Зарецкая Н. Е., Панова Н. К., Жилин М. Г., Антипина Т. Г., Успенская О. Н., Савченко С. Н., 2014. Геохронология, стратиграфия и история развития торфяных болот Среднего Урала в голоцене (на примере Шигирского и Горбуновского торфяников) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. Т. 22. № 6. С. 84-108.

- Панова Н. К., 2001. История озер и растительности в центральной части Среднего Урала в поздне- и послеледниковое время // Охранные археологические исследования на Среднем Урале. Вып. 4. Екатеринбург: Банк культурной информации. С. 48-59.

- Савченко С. Н., Жилин М. Г., 2004. О выявленных новых деталях изображений Большого Шигирского идола // Четвертые Берсовские чтения. Екатеринбург: Аква-Пресс. С. 130-135.

- Савченко С. Н., Жилин М. Г., Тербергенр Т., Хойснер У., 2018. Большой Шигирский идол в контексте раннего мезолита Зауралья // Уральский исторический вестник. № 1 (58). С. 8-19.

- Толмачев В. Я., 1916. Деревянный идол из Шигирского торфяника // Известия ИАК. Т. 60. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов. С. 94-99.

- Хотинский Н. А., 1977. Голоцен Северной Евразии. М.: Наука. 199 с.

- Zhilin M., Savchenko S., Hansen S., Heussner K.-U., Terberger Th., 2018. Early art in the Urals: new research on the wooden sculpture from Shigir // Antiquity. Vol. 92. Iss. 362. P. 334-350.

- Zhilin M, Savchenko S., Nikulina E., Schmolcke U., Hartz S., Terberger Th., 2014. Eleven bone arrowheads and a dog coprolite - the Mesolithic site of Beregovaya 2, Urals region (Russia) // Quartar. Vol. 61. P 165-187.