Результаты трасологического анализа материалов коллекции памятника Дарвагчай I

Автор: Волков П.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Микроскопический анализ находок из коллекции раннепалеолитического памятника Дарвагчай I позволил выявить ряд утилизованных орудий и провести их трасологический анализ. Установлен факт достаточно продолжительной и эффективной обработки мяса. Особо следует отметить, что в качестве орудий использовались не только заранее подготовленные инструменты, но и обломки породы. Все это свидетельствует о том, что обитатели территории воспринимали окружающие их каменные россыпи не только как место сбора и расщепления камня, но и как источник вполне пригодного для работы вспомогательного инструментария.

Ранний палеолит, орудия, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522091

IDR: 14522091 | УДК: 903.14

Текст научной статьи Результаты трасологического анализа материалов коллекции памятника Дарвагчай I

Для определения характера памятника Дар-вагчай I [Деревянко и др., 2012] был сделан трасологический анализ находок коллекции. Цель исследования - обнаружение изношенных в качестве орудий изделий, определение их функций и специфики утилизации; функциональная характеристика памятника в целом.

При работе с археологической коллекцией мы испытали определенные трудности: сохранность находок памятника определена как относительно плохая. Поверхность каменных артефактов разрушена вследствие различных причин. Обнаружить артефакты, пригодные для качественного трасологического анализа, было крайне затруднительно.

На первом этапе работы было проведено микроскопическое изучение всех находок коллекции памятника. Для работы использовался стереоскопический бинокуляр. Целью обследования было выявление предметов, поверхность которых не подверглась разрушению и могла сохранить следы износа вероятных орудий труда.

В результате такого осмотра коллекции было выявлено порядка сотни предметов, исследование которых стало возможным с помощью мощного микроскопа с бестеневым освещением объекта и увеличением от 50 до 500 крат. Целью работ на данном этапе стал поиск признаков утилизации орудий, на поверхности которых могли быть зафиксированы следы их износа.

Функциональные исследования каменных артефактов коллекции базировались на методике экспериментально-трасологического анализа, разработанной С.А. Семеновым и Г.Ф. Коробковой [Korobkowa, 1999], и на методике анализа мик-розаполировок износа каменных орудий Л. Кили [Keeley, 1980]. Использовался и опыт синтезированной трасологической методики, адаптированной для работы с материалами археологических коллекций палеолитических и неолитических памятников Северной и Центральной Азии [Волков, 1999].

При общем трасологическом обследовании материалов применялся бинокуляр МБС-10 с односторонним боковым освещением наблюдаемого объекта и с дискретным рабочим режимом увеличения от 16 до 56 крат. При детальном функциональном анализе дополнительно использовались специализированные микроскопы МСПЭ-1 с плавным режимом смены увеличения от 19 до 95 крат и мощным двусторонним бестеневым освещением. В качестве основного исследовательского инструмента применялся специально адаптированный для микротрасологии микроскоп «Olympus BHT-M» с бестеневым освещением через объектив.

Для сравнительного анализа следов изношенности на древних орудиях из камня использовались материалы Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов.

Использованная трасологическая лексика и функциональная типология инструментария соответствует каталогу терминов, приведенному в монографии «Опыт эксперимента в археологии» [Волков, 2013].

В результате микроскопического обследования коллекции было выявлено пять предметов, на поверхности которых присутствовали отчет- ливые признаки их использования в качестве орудий труда.

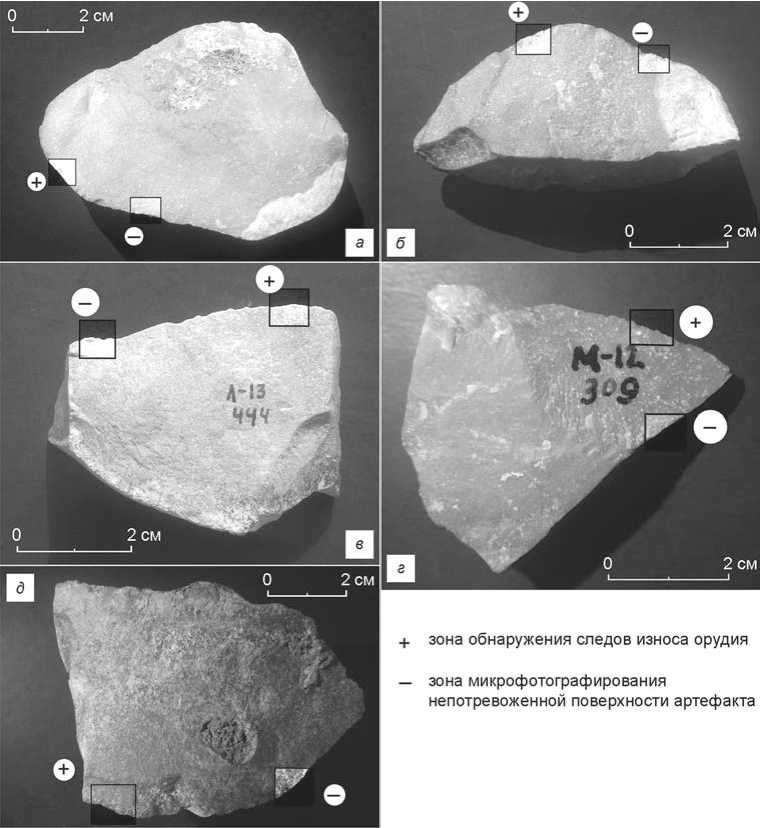

Артефакт с коллекционным шифром Ж91230 по морфологическим признакам может быть определен как первичный скол с желвака (рис. 1, а ).

На поверхности изделия обнаружены следы микрозаполировки, представляющие собой характерное образование от контакта камня с мягким эластичным органическим материалом.

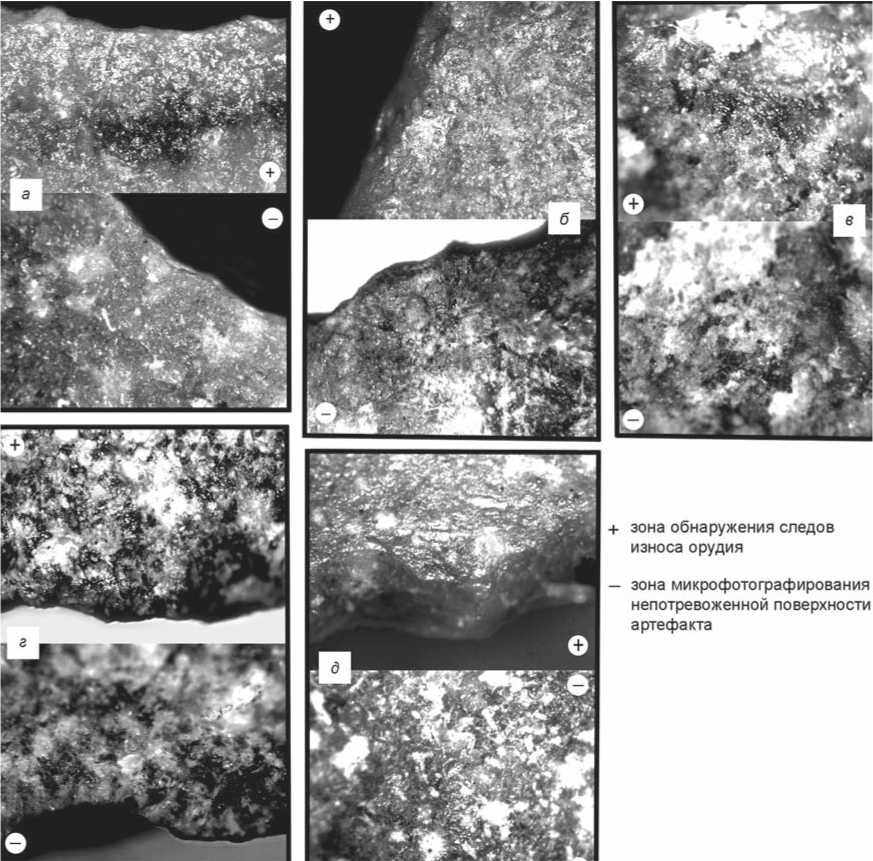

Заполировка сформирована относительно широко, обнаружена на краю и на некотором удалении от кромки лезвия. Граница зон заполировки и непотревоженных участков (рис. 2, а ) поверхности кремня размыта, неясна, выделяется нечетко. Переход от относительно матового фона неизношенной зоны к участкам неразвитой заполировки почти незаметен.

Характер изменения естественного микрорельефа поверхности камня выразился в относительно незначительной заглаженности заполировкой ес-

+ зона обнаружения следов износа орудия зона микрофотографирования непотревоженной поверхности артефакта

2 см

2 см

Рис. 1. Артефакты № Ж91230 ( а ), Ж101174 ( б ), Л-13444 ( в ), М-12/309 ( г ), Ж9/178 ( д )

— зона микрофотографирования непотревоженной поверхности артефакта

+ зона обнаружения следов износа орудия

Рис. 2. Зона обнаружения микрозаполировки и зона тестирования естественной структуры поверхности камня на артефактах № Ж91230 ( а ), Ж101174 ( б ), Ж9/178 ( в ), М-12/309 ( г ), Л-13444 ( д ) при увеличении в 50 крат.

тественного рельефа камня на рабочем участке, плавно повторив складки поверхности. Заполи-ровка проникает почти во все углубления микрорельефа. На участках микровыкрошенности износ мягко сглаживает острые углы фасеток.

Общий вид заполировки напоминает загрязненную отпечатками пальцев поверхность камня. Блеск заполировки довольно «жирный» и сравнительно тусклый, хотя заметно ярче матовой поверхности неизношенных участков орудия.

На основе данных трасологического анализа, судя по характеру дислокации и структуре зафиксированной микрозаполировки износа, артефакт № Ж91230 можно функционально определить как мясной нож, относительно слабой степени изношенности.

По морфологическим признакам артефакт с коллекционным номером Ж101174 мож- но также охарактеризовать как скол с желвака (см. рис. 1, б).

На двух участках его поверхности, как и на артефакте № Ж91230, были обнаружены микро-заполировки, представляющие собой характерное образование от контакта камня с мягким эластичным органическим материалом (рис. 2, б ). Поверхность орудия в зоне износа резко контрастирует с непотревоженным участком изделия.

Наблюдается некоторая «линейность» в распространении заполировки, что может быть признаком относительно более интенсивного использования инструмента в качестве ножа для работы с мясом.

Артефакт с коллекционным номером Л-13444 по морфологическим признакам определяется сколом, как и два артефакта, описанные выше (см. рис. 1, в ).

Трасологический анализ дал основания для функционального определения изделия как ножа для работы с мясом. Характерные следы износа орудия в виде заполировки прослеживаются на артефакте отчетливо (рис. 2, г ) и резко контрастируют с участками, оказавшимися вне контакта с обрабатываемым материалом.

Следы износа в качестве орудий были выделены предметах, не имеющих признаков искусственного генезиса и по морфологическим признакам не сочтенных артефактами.

Микроскопическое обследование находки с коллекционным шифром М-12/309 (см. рис. 1, г ) привело к обнаружению на ее поверхности следов контакта эластичным органическим материалом.

Анализ структуры микрозаполировки износа (рис. 2, д ) дал основания для определения находки как ножа. Размер и расположение рабочего края инструмента позволяет предположить его вероятное использование в процессе потребления мяса. Относительная степень износа орудия определена как слабая или средняя.

Находка с коллекционным номером Ж9/178 не имеет морфологических признаков артефакта и представляет собой образец некачественного сырья (см. рис 1, д ). Количество и глубина трещин в структуре изучаемого объекта столь велика, что при его бесконтактной очистке в эксикаторе произошла частичная дефрагментация находки.

Тем не менее, при микроскопическом обследовании находки на ее поверхности были обнаружены следов контакта камня эластичным органическим материалом. Заполировка износа орудия неразвитая, относительно неизношенной поверхности камня (рис. 2, в) – слабая. Инструмент использовался в качестве ножа для работы с мясом непродолжительное время, вероятно, в качестве случайного, вспомогательного орудия.

В целом, выделенный в результате трасологического анализа инструментарий позволяет утверждать факт достаточно продолжительной и эффективной обработки мяса на изучаемой территории. Особо следует отметить, что в качестве орудий использовались не только заранее подготовленные инструменты, но и обломки породы. Все это свидетельствует о восприятии обитателями территории окружающей их каменной россыпи не только места сбора и расщепления камня, но и как источник вполне пригодного для работы вспомогательного инструментария.

Список литературы Результаты трасологического анализа материалов коллекции памятника Дарвагчай I

- Волков П.В. Трасологические исследования в археологии Северной Азии. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. -192 c.

- Волков П.В. Опыт эксперимента в археологии. -СПб.: Нестор-История, 2013. -416 с.

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г. Проблемы палеолита Дагестана. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -292 с.

- Keeley L.H. Experimental determination of stone tool uses. A microwear analysis. -Chicago, London: Univ. of Chicago Press, 1980. -212 р.

- Korobkowa G.F. Narzedzia w pradziejach. -Torin: Widawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. -168 р.