Рифейские бассейны и суперзоны нефтегазонакопления платформ Северной Евразии

Автор: Соборнов К.О.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Актуальные проблемы нефтегазовой геологии

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

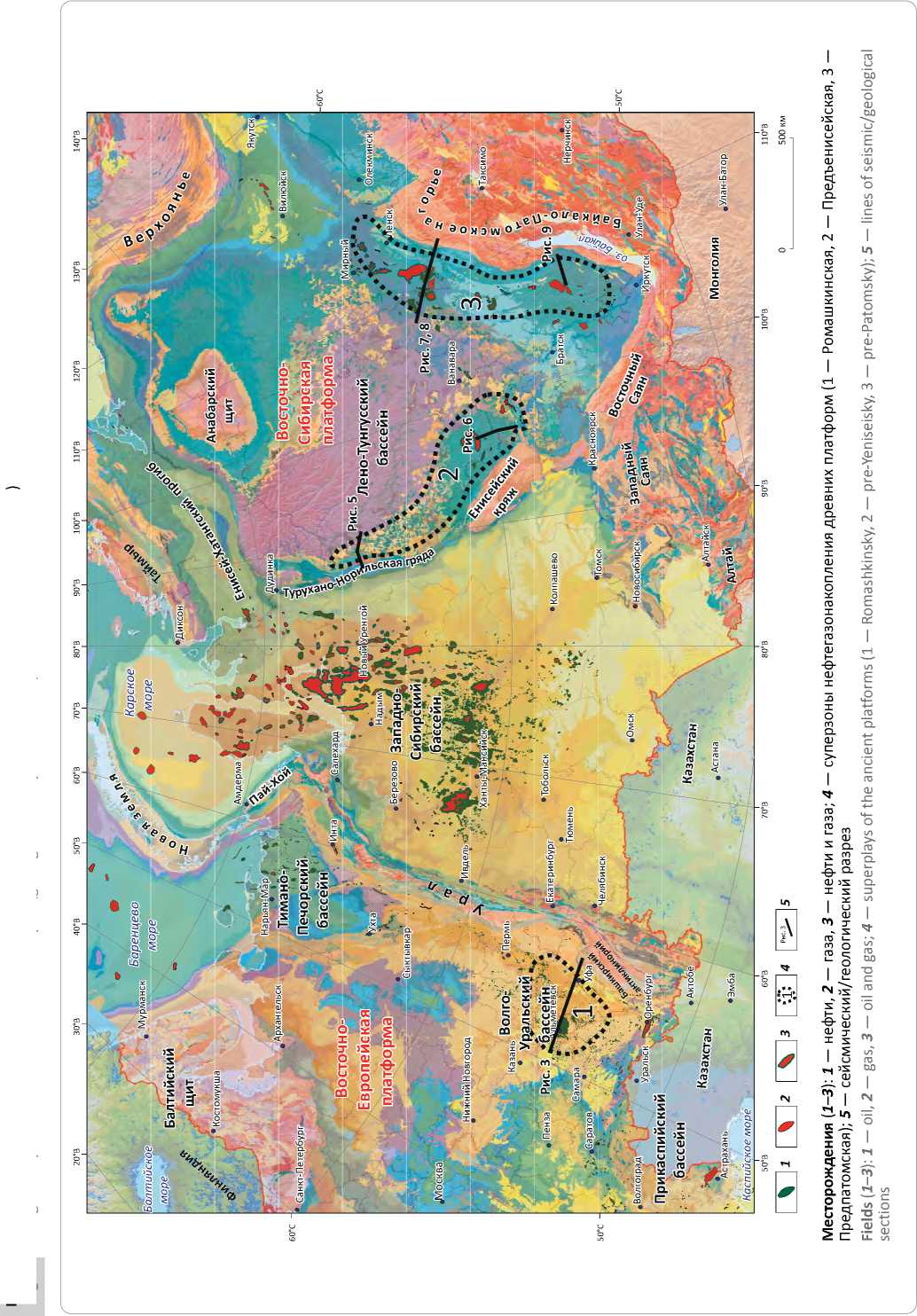

На окраинах платформ севера Евразии выделяется три района, характеризующихся аномально высоким сосредоточением запасов нефти и газа. К ним относятся Ромашкинская, Предъенисейская и Предпатомская суперзоны нефтегазонакопления, содержащие миллиардные запасы нефти и газа. Первая расположена в юго-восточной части Волго-Уральского бассейна, две другие находятся в Восточной Сибири. Величина выявленных в их пределах запасов нефти и газа в большинстве случаев превышает продуктивность источников углеводородов в палеозойском осадочном чехле прилегающих районов. Интерпретация геолого-геофизических данных показывает, что все эти зоны соседствуют с погребенными прогибами, выполненными многокилометровыми толщами рифейских отложений. Эти прогибы рассматриваются как крупные очаги нефтегазообразования. Они формировались в пределах бассейнов континентальных окраин, которые в дальнейшем были затронуты коллизионной складчатостью. Всем этим прогибам свойственна структурная асимметрия, которая способствовала преимущественной миграции нефти и газа по восстанию слоев в направлении прилегающих платформенных поднятий. Важность источников нефти, связанных с прогибами, затронутыми надвиговыми деформациями, подтверждается принадлежностью к ним крупнейших в мире скоплений нефти и битумов

Волго-уральский бассейн, сибирская платформа, суперзона нефтегазонакопления, рифейский прогиб, миграция углеводородов, фундамент

Короткий адрес: https://sciup.org/14131174

IDR: 14131174 | УДК: 552.578.061.32(470+571.5) | DOI: 10.31087/0016-7894-2023-3-9-24

Текст научной статьи Рифейские бассейны и суперзоны нефтегазонакопления платформ Северной Евразии

Важной особенностью нефтегазоносности эпи-платформенных бассейнов Северной Евразии является крайняя неравномерность распределения ресурсов нефти и газа. В пределах Волго-Уральского бассейна аномальное сосредоточение нефтяных залежей установлено в юго-восточной части — в районе Южно-Татарского свода, а также в при-

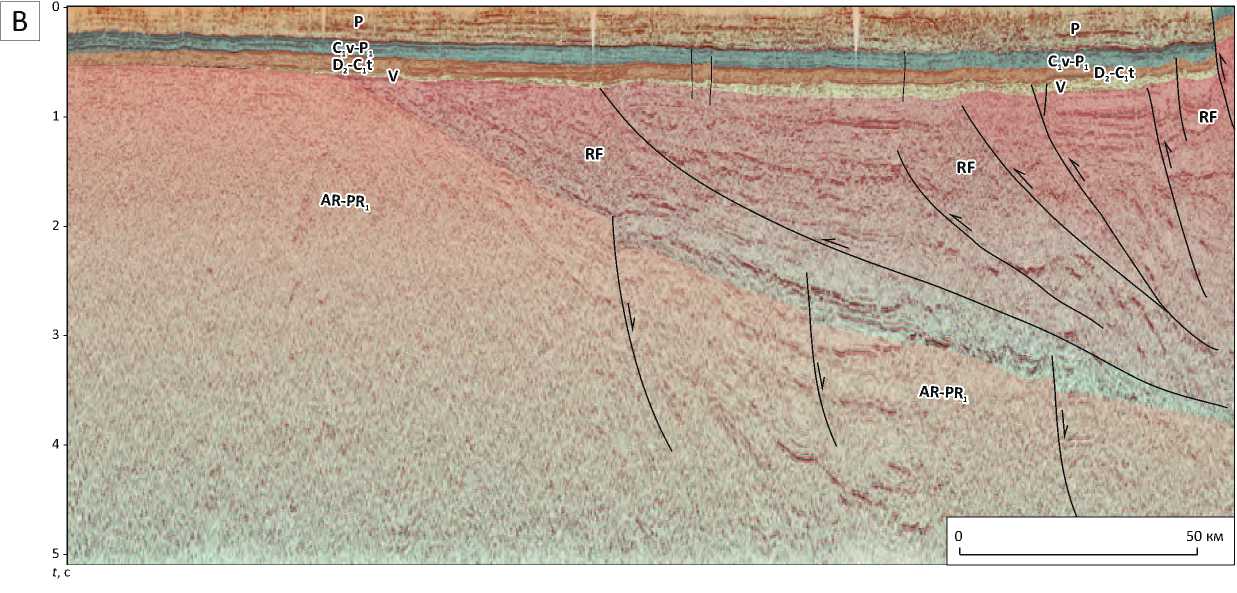

0 TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY легающих Бирской седловине и Мелекесской впадине. На территории Лено-Тунгусского бассейна Восточной Сибири крупнейшие запасы нефти и газа расположены в двух районах. Центром первого является Байкитская антеклиза, а второго — Непско-Ботуобинская. Аномально высокая концентрация запасов нефти и газа в этих районах позволяет выделить их как категорию суперзон нефтегазонакопления (рис. 1). Запасы нефти и газа в каждой из этих суперзон составляют не менее 1 млрд т н. э. (нефтяного эквивалента). Выделяемые суперзоны нефтегазонакопления условно именуются Ромашкинской, Предъенисейской и Предпатомской. Несоответствие предлагаемых названий и границ известных нефтегазоносных областей вызвано несколько отличным подходом к определению преобладающих факторов нефте-газонакопления в их пределах.

Кроме аномально высокой концентрации запасов нефти и газа выделенные суперзоны обладают рядом сходных черт в строении и нефтегазоносности. Они принадлежат осадочным бассейнам окраин платформ, которые соседствуют с крупными складчатыми поясами (см. рис. 1). Месторождения нефти и газа в их пределах тяготеют к крупным платформенным поднятиям. Большая часть залежей заключена в основании осадочного чехла, они залегают на кристаллическом фундаменте или докембрийских метаосадочных отложениях, располагаясь стратиграфически ниже потенциальных нефтематеринских интервалов палеозойского осадочного чехла. Глубина залегания основных нефтегазоносных пластов не превышает 2,5 км ([1, 2] и др.). В венд-палеозойских отложениях в пределах этих пластов нефтематеринские интервалы распространены ограниченно, а катагенетическая преобразованность осадочного чехла, как правило, недостаточна для генерации значительных объемов нефти и газа. Совокупность особенностей нефтегазоносности этих районов на территории Восточной Сибири дала основание говорить о связанных с ними «онтогенетических парадоксах нефтегазоносности» [3].

Факторы, определяющие формирование рассматриваемых суперзон, являются темой острых дискуссий. Для объяснения происхождения аномально высокого сосредоточения запасов нефти и газа в подобных условиях выдвигаются две основные альтернативные гипотезы.

В первой в качестве основного источника рассматривается поступление нефти из фундамента, при этом предполагается ее неорганическое происхождение. Эта точка зрения особенно популярна среди геологов Татарстана ([1, 4] и др.). Ее также поддерживает ряд авторитетных специалистов-геофизиков главным образом на основании того, что под многими известными месторождениями этих районов выделяются разломы и геохимические аномалии, связанные с повышенным содержанием радиогенных газов и других компонентов ([5, 6] и др.).

В альтернативной концепции предполагается, что феномен аномальной концентрации запасов нефти и газа этих районов объясняется латеральной миграцией УВ из прилегающих синклинальных зон и/или из пород осадочного чехла, перекрытых надвиговыми поясами ([7, 8] и др.). Эта гипотеза поддерживается многими геологами и геохимиками. Во многом это связано с наличием в залежах нефти биомаркеров, которые свидетельствуют о генерации нефти из ОВ морского происхождения ([8, 9] и др.).

Интерпретация накопленных геофизических данных дает дополнительные аргументы в пользу второй из названных точек зрения. Новые данные позволяют актуализировать представления о строении рассматриваемых суперзон нефтегазонакопле-ния в региональном геодинамическом контексте. Кроме того, они могут объяснить роль фундамента в формировании залежей нефти и газа. Это приближает к объяснению упомянутых парадоксов неф-тегазонакопления в бассейнах древних платформ и позволяет уточнить приоритеты дальнейших геолого-разведочных работ в их пределах.

Приведем краткую характеристику строения выделенных суперзон нефтегазонакопления, а также рассмотрим структуру прилегающих складчатых сооружений и краевых прогибов.

Ромашкинская суперзона

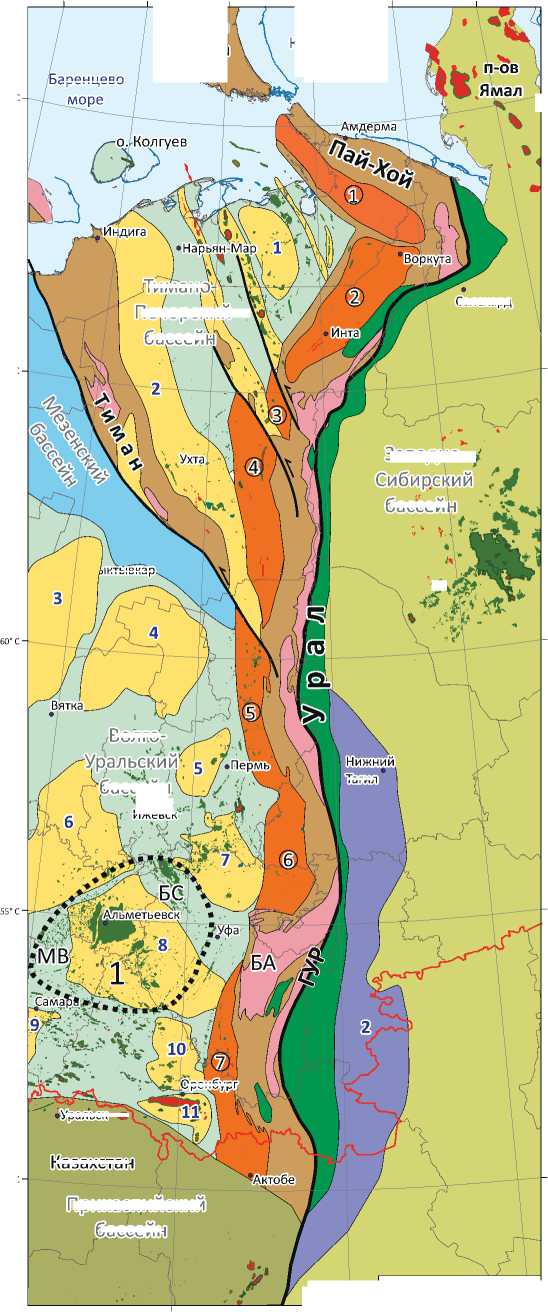

Ромашкинская суперзона нефтегазонакопле-ния является крупнейшей на восточной окраине Восточно-Европейской платформы, где с востока на юг расположены Тимано-Печорский, Волго-Уральский и Прикаспийский бассейны (рис. 2). Она заключена в слабодислоцированной платформенной части Волго-Уральского бассейна, а ее центром является Южно-Татарский свод. Эта зона распространяется также на Бирскую седловину и Мелекесскую впадину. По отложениям среднего девона - перми Южно-Татарский свод представляет собой малоамплитудное поднятие. В его сводовой части толщина осадочного чехла не превышает 2 км. Базальные песчаники среднего девона залегают на архей-ран-непротерозойском кристаллическом фундаменте. Южно-Татарский свод по морфологии и составу осадочного чехла мало отличается от ряда других сводовых поднятий Волго-Уральского бассейна, запасы нефти и газа которых несопоставимо меньше.

Крупнейшим в этой суперзоне является Ромаш-кинское месторождение. Его запасы составляют около 5 млрд т ([1, 4] и др.). Здесь также расположен целый ряд других уникальных месторождений — Туймазы, Бавлинское, Орланское, Шкаповское и др. Основные высокодебитные запасы нефти этих месторождений заключены в отложениях среднего девона - нижнего франа. Кроме того, залежи нефти широко распространены в каменноугольных толщах. В пермских отложениях, залегающих на глубинах в первые сотни метров, установлены многочисленные скопления тяжелой нефти. Величина

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Рис. 1. Обзорная геологическая карта центральной части Северной Евразии (геологическая основа ФГБУ «ВСЕГЕИ»)

Fig. 1. Geological map of the Northern Eurasia central part (geological base by VSEGEI FGBU)

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

Рис. 2. Схема основных структурных элементов восточной окраины Восточно-Европейской платформы, Урала и Пай-Хоя (с использованием данных ВНИГНИ)

Fi 2 opean Platform, Urals, and Pai-Khoy

(VNIGNI data used)

70° С

65° С

( Новая Земля

Карское море

аренцево

Салехард I бассейн ктывкар

ВОЛПОг

Оренбург

ТЙИЯ

Уральск < бассёин,

Ижевск

Тимано бассейн бассейн

Казахстан

70° С

60° С

55° С

50° С

250 км

55° В

60° В

65° В

50° С

Печорскйи

Западню- /

65° С

Структурно-формационные зоны Урала и Тимана ( 1 – 4 ): 1 — палеозойские отложения континентальной окраины, 2 — докембрийские отложения, 3 — палеозойские океанические породы, 4 — коллаж островных дуг и микроконтинентов, гранитные батолиты; бассейны и основные структурные зоны Предуралья ( 5 – 8 ): 5 — впадины краевого прогиба Урала и Пай-Хоя (1 — Коротаихинская, 2 — Косью-Роговская, 3 — Большесынинская, 4 — Верхнепечорская, 5 — Соликамская, 6 — Юрюзано-Сылвен-ская, 7 — Бельско-Мраковская), 6 — крупные положительные структуры Предуралья (1 — Большезе-мельский палеосвод (по нижнему палеозою), 2 — Малоземельская моноклиналь, 3 — Сыктывкарский свод, 4 — Камский свод, 5 — Пермский свод, 6 — Северо-Татарский свод, 7 — Башкирский свод, 8 — Южно-Татарский свод, 9 — Жигулевско-Пугачевский свод, 10 — Восточно-Оренбургская седловина, 11 — Соль-Илецкий выступ), 7 — Мезеньский рифей-вендский бас-

Щрикаспиискии

сейн, 8 — Прикаспийский соленосный бассейн; 9 — Главный Уральский разлом; 10 — надвиги, сдвиги; 11 — линия геологического разреза A-B.

БА — Башкирский антиклинорий, МВ — Меле-кесская впадина, БС — Бирская седловина.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Structural and depositional zones of the Urals and Timan ( 1 – 4 ): 1 — Palaeozoic deposits of continental margin, 2 — Precambrian deposits, 3 — Palaeozoicabyssal rocks , 4 — assemblage of island arcs and microcontinents, granite batholiths; basins and main structural zones of pre-Urals ( 5 – 8 ): 5 — depressions of the Urals and Pai-Khoy foreland basin (1 — Korotaikhinsky, 2 — Kosju-Rogovsky, 3 — Bol’shesyninsky, 4 — Verkhnepechorsky, 5 — Solikamsky, 6 — Yuryuzano-Sylvensky, 7 — Bel’sky-Mrakovsky), 6 — large positive structures of preUrals (1 — Bol’shezemelsky paleoarch (in Lower Palaeozoic), 2 — Malozemelsky monocline, 3 — Syktyvkarsky arch, 4 — Kamsky arch, 5 — Permsky arch, 6 — North Tatarsky arch, 7 — Bashkirsky arch, 8 — South Tatarsky arch, 9 — Zhigulevsky-Pugachevsky arch, 10 — East Orenburgsky saddle, 11 — Sol’-Iletsky uplift), 7 — Mezen’sky Riphean-Vendian basin, 8 — Precaspian salt-bearing basin; 9 — Glavny Uralsky fault; 10 — thrusts, strike-slip faults; 11 — line of A-B geological cross-section.

БА — Bashkirsky anticlinorium, МВ — Melekessky depression, БС — Birsky saddle.

For other Legend see Fig. 1

суммарных ресурсов тяжелых нефтей в пермских песчаниках оценивается от 1,5 до 7 млрд т [10].

Добыча нефти только в пределах части этой зоны в границах Республики Татарстан уже превысила 3,5 млрд т [1, 4] и держится на стабильно высоком уровне. Между тем данные геохимических исследований показывают, что основная нефтематеринская толща палеозойского чехла — домани-ковые битуминозные сланцы — могла произвести в этом районе немногим более 700 млн т нефти ([9] и др.). При этом следует иметь в виду, что доманико-вые отложения Южно-Татарского свода находятся на низкой стадии катагенетического преобразования [9, 11]. Разительное несоответствие величины запасов нефти и газа и генерационного потенциала нефтегазоматеринских отложений в палеозойском чехле, а также концентрация запасов нефти в под-доманиковых отложениях объясняют распространенность представлений о поступлении нефти из фундамента.

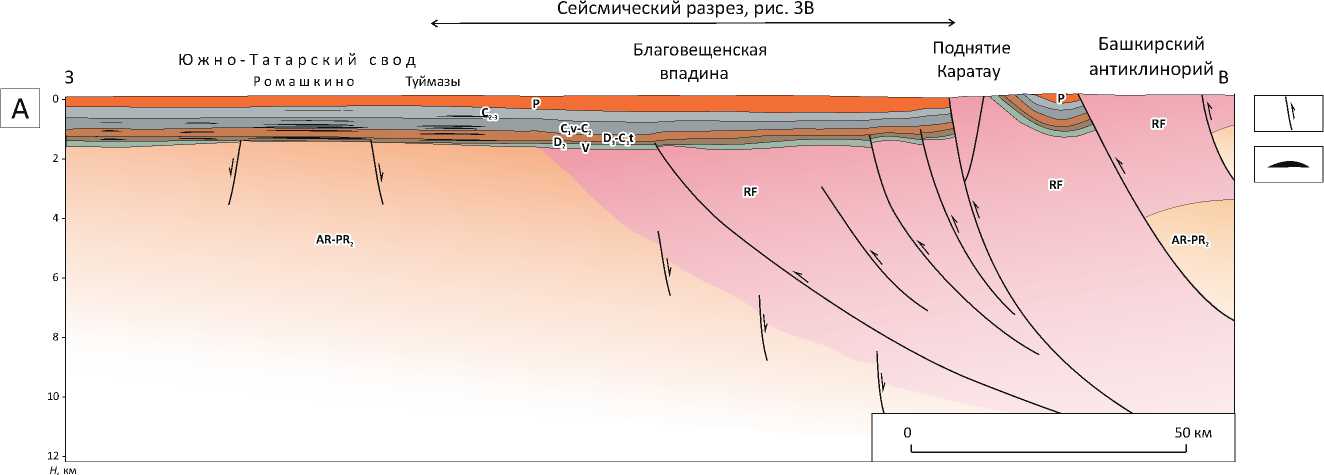

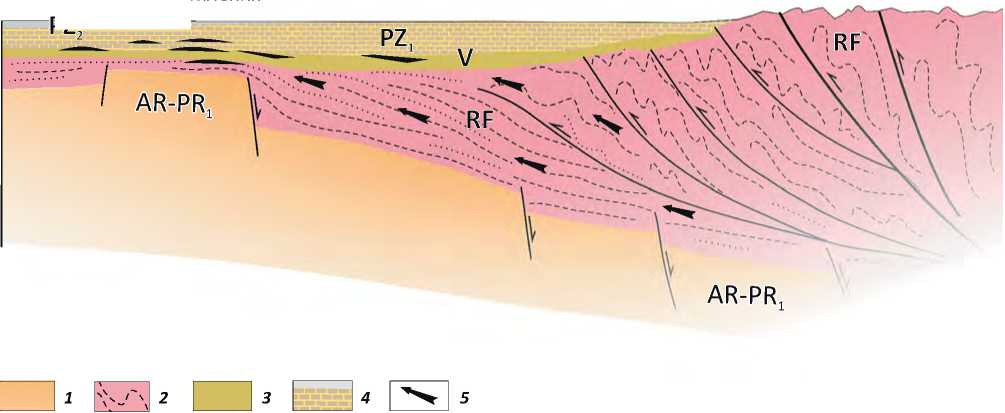

Геолого-геофизические данные, характеризующие строение южной части Волго-Уральского бассейна и прилегающей части Урала, дают основание полагать, что основным источником нефти для залежей Ромашкинской суперзоны нефтегазона-копления является многокилометровая толща ри-фейских отложений Предуралья [12, 13]. Они смяты в складки и разбиты надвигами, их несогласно перекрывают вендские и палеозойские слои. Деформированные рифейские отложения обнажаются в пределах Башкирского антиклинория Южного Урала (см. рис. 2). Рифейский осадочный комплекс быстро выклинивается на склоне Южно-Татарского свода ([5, 14] и др.). Региональные сейсмические данные показывают, что толщина рифейских отложений в Южном Предуралье составляет не менее 10 км (рис. 3).

Рифейские отложения накапливались в пределах бассейна континентальной окраины, который был затронут коллизионной складчатостью в предвендское время ([15] и др.). Ярко выраженная устойчивая структурная асимметрия этого бассейна способствовала длительной и массовой миграции УВ по восстанию пластов в направлении Ромаш-кинской суперзоны нефтегазонакопления. Большая глубина рифейского прогиба и контрастный структурный рельеф фундамента бассейна могли создавать условия для миграции нефти по зонам трещиноватости и выветривания в фундаменте. Это утверждение предполагает условный компромисс в вопросе об источниках нефти Ромашкинской зоны. Часть нефти из рифейского источника могла мигрировать через проницаемые зоны фундамента. Сходным образом объясняется происхождение залежей нефти и газа в фундаменте во многих других нефтегазоносных бассейнах мира. К их числу относится известное месторождение Белый Тигр в бассейне Ку Лонг на шельфе Вьетнама ([16] и др.).

Вероятно, миграция нефти по трещиноватым зонам фундамента в пределах Южно-Татарского

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ свода может происходить и в настоящее время. Это предположение может объяснить наблюдаемый феномен вариаций дебитов старых скважин на месторождениях Татарстана ([4] и др.). Подпитка залежей нефтью может быть связана с поступлением ее новых порций при допущении нахождения рифей-ских отложений в условиях продолжающегося неф-тегазообразования, эмиграции и ремиграции УВ. Это вполне реально, учитывая нахождение многокилометровой толщи рифейских отложений в широком диапазоне глубин в Предуралье (см. рис. 3).

Обобщение результатов исследования закономерностей изменения физико-химических свойств тяжелых нефтей пермских отложений в Татарстане свидетельствует о том, что нефти мигрировали с востока на запад [10]. Эти вариации свойств нефтей в пермских отложениях согласуются с предположением о продолжающейся миграции нефтей из крупного источника на востоке. В противном случае эти нефти были бы полностью биодеградированы. Совокупность отмеченных обстоятельств позволяет сделать вывод, что рифейские толщи Предуралья были и, вероятно, продолжают оставаться важным источником нефтей Ромашкинской суперзоны нефтегазонакопления. Вероятно, другие сводовые структуры Волго-Уральского бассейна не имеют сопоставимых источников нефти и газа, что объясняет существенно меньшую концентрацию запасов в их пределах.

Предъенисейская суперзона

В настоящее время в пределах Предъени-сейской суперзоны выявлено около 1 млрд т н. э. нефти и газа. Подавляющая часть запасов сосредоточена в пределах Камовского свода Байкит-ской антеклизы (рис. 4). Она рассматривается как Юрубчено-Куюмбинский центр нефтедобычи, включающий одноименные нефтегазовые месторождения [2]. Региональное строение этого района во многом напоминает Ромашкинскую суперзону. Из-за нахождения в удаленной части Восточной Сибири ее разбуренность существенно ниже. В то же время сейсмическая изученность достаточно высока, а данные информативны ([6, 17, 18] и др.).

В Предъенисейской суперзоне также выделяется крупное платформенное поднятие, в присводо-вой части которого венд-палеозойские отложения залегают на кристаллическом фундаменте. Восточнее располагается складчатый пояс Енисейского кряжа. В пределах этого пояса, как и на Южном Урале, развиты многокилометровые толщи рифей-ских отложений. Сходным образом их накопление происходило в пределах бассейна континентальной окраины ([8] и др.). В предвендское время этот бассейн подвергся коллизионной (байкальской) складчатости. Рифейские отложения были разбиты на пластины и надвинуты в направлении платформы и частично эродированы.

Предъенисейская суперзона нефтегазонако-пления представляет особый интерес для иссле-

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

Рис. 3. Региональный геологический разрез, пересекающий Южно-Татарский свод, Благовещенскую впадину и Башкирский антиклинорий Южного Урала (A), и интерпретированный сейсмический разрез, соответствующий центральной части геологического разреза (данные АО «Башнефтегеофизика») (B)

Fig. 3. Regional geological section crossing the South Tatarsky arches, Blagoveshensky depression, and Bashkirsky anticlinorium of Southern Urals (A), and interpreted seismic section corresponding to the central part of the geological cross-section (data by Bashneftegeofizika) (B)

1 — разлом; 2 — залежь нефти.

Положение разреза см. на рис. 1

1 — fault; 2 — oil pool.

Position of the section is shown in Fig. 1

дования, так как в ее пределах около 80 % запасов нефти сосредоточено в рифейских отложениях ([2] и др.). Эти отложения окаймляют сводовую часть Байкитской антеклизы, в пределах которой вендские слои залегают на кристаллическом фундаменте. Данное обстоятельство по существу «снимает» сомнения по поводу возможности поступления нефти из рифейских отложений. Специфические особенности состава нефтей рифейских отложений, установленные геохимическими исследованиями, подтверждают вывод о том, что рифейский бассейн континентальной окраины был основным источником нефти для залежей Байкитской антеклизы [8]. Наличие в разрезе палеозойского чехла протяженной соленосной толщи усольской свиты кембрия обеспечило надежную покрышку для залежей в подстилающих отложениях докембрийских отложений.

Данные сейсмических исследований подтверждают существование погребенного седиментационного бассейна к западу от Байкитской антеклизы, а также выклинивание этих отложений на западном борту антеклизы ([6, 17, 18] и др.). Интерпретация региональных сейсмических профилей демонстрирует, что подобный характер строения рифейских отложений характерен не только для зоны сочленения Байкитской антеклизы и Енисейского кряжа, но и распространяется к северу и югу.

На рис. 5 представлен интерпретированный субширотный сейсмический разрез, расположен- й ГЕ '

ГЕОЛОГИИ

Рис. 4.

(по [19, 20] с дополнениями)

Fig. 4.

(after [19, 20], complemented)

Красноярский

Иркутская область

Туринская впадина

601C

300 км

10 11

Республика Якутия

Месторождения ( 1 , 2 ): 1 — нефтегазовые и газонефтяные, 2 — газовые; структуры палеозоя ( 3 – 5 ): 3 — положительные, 4 — отрицательные, 5 — промежуточные; 6 — зоны надвиговых деформаций.

Месторождения: 1 — Юрубченское, 2 — Куюмбинское, 3 — Оморинское, 4 — Шушукское, 5 — Берямбинское, 6 — Со-бинское, 7 — Ковыктинское, 8 — Марковское, 9 — Ярактинское, 10 — Дулисьминское, 11 — Пилюдинское, 12 — Даниловское, 13 — Верхнечонское, 14 — Тымпучиканское, 15 — Талаканское, 16 — Чаяндинское, 17 — Средне-Ботуобин-ское, 18 — Верхневилючанское, 19 — Савостьяновское, 20 — Маччобинское.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Fields ( 1 , 2 ): 1 — oil and gas, and gas and oil, 2 — gas; Palaeozoic structures ( 3 – 5 ): 3 — positive, 4 — negative, 5 — intermediate; 6 — zones of thrust deformations.

Fields: 1 — Yurubchensky, 2 — Kuyumbinsky, 3 — Omorinsky, 4 — Shushuksky, 5 — Beryambinsky, 6 — Sobinsky, 7 — Kovyktinsky, 8 — Markovsky, 9 — Yaraktinsky, 10 — Dulisminsky, 11 — Pilyudinsky, 12 — Danilovsky, 13 — Verkhnechonsky, 14 — Tympuchikansky, 15 — Talakansky, 16 — Chayandinsky, 17 — Middle Botuobinsky, 18 — Verkhnevilyuchansky, 19 — Savostyanovsky, 20 — Machchobinsky.

For other Legend see Fig. 1

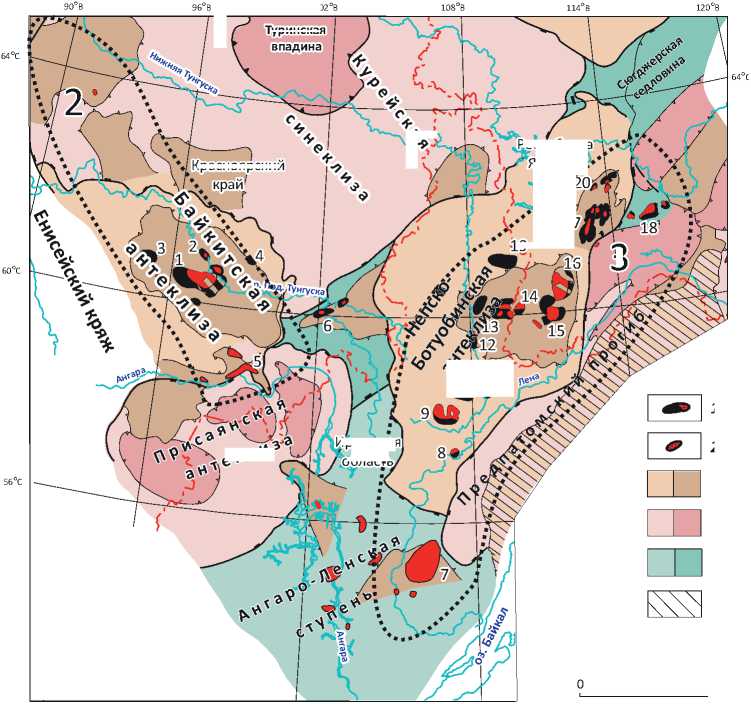

ный к северу от Байкитской антеклизы. Он иллюстрирует надвиговое строение Турухано-Нориль-ской гряды, сложенной массивными пластинами рифейских отложений, перемещенными на склон платформы. К востоку толщина рифейских отложений быстро выклинивается, срезаясь слоями венда. В западной части профиля предполагается существование относительно молодого разлома сбросового типа, наложенного на надвиговый пояс. Он контролирует размещение юрских отложений. Вероятно, его возникновение происходило одновременно с погружением в Западной Сибири.

Сейсмический разрез, ориентированный с юга на север, характеризует строение зоны сочленения Ангарской складчатой зоны и южного склона Бай-китской антеклизы (рис. 6). Он показывает надви-говые деформации в рифейских отложениях и их выклинивание к северу на склоне Байкитской ан-теклизы. Примечательно, что на этих разрезах (см. рис. 5, 6) можно видеть, что надвиги, нарушающие залегание рифейских отложений, были реактивированы в палеозое. Об этом свидетельствует то, что они затрагивают несогласно залегающие венд-кем-брийские отложения. Подобные деформации мог-

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

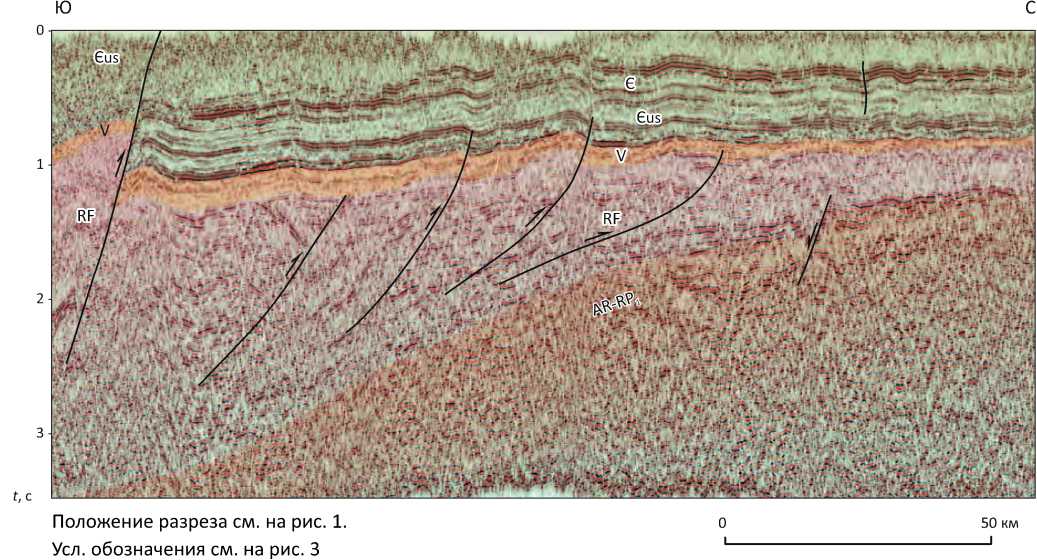

Рис. 5. Интерпретированный сейсмический разрез зоны сочленения Турухано-Норильской гряды и Восточно-Сибирской платформы (по данным ООО «БГЭ» и ООО «Донгеофизика»)

Fig. 5. Interpreted seismic section across the transition zone between the Turukhano-Noril’sky ridge and East Siberian Platform (according to BGE and Dongeofizika data)

З

В

20 км

Положение разреза см. на рис. 1.

Усл. обозначения см. на рис. 3

Position of the section is shown in Fig. 1.

For Legend see Fig. 3

Рис. 6. Интерпретированный сейсмический разрез зоны сочленения Ангарской зоны складок и Восточно-Сибирской платформы (по данным ОАО «Енисейгеофизика»)

Fig. 6. Interpreted seismic section across the transition zone between the Angarsky fold zone and East Siberian Platform (according to Yeniseigeofizika data)

Position of the section is shown in Fig. 1.

For Legend see Fig. 3

ли влиять на формирование и реформирование залежей нефти и газа.

Наличие мощных рифейских толщ южнее и севернее Юрубчено-Куюмбинского центра нефтедобычи дает основание полагать, что новые крупные открытия могут быть сделаны за его пределами. По этой причине контуры Предъенисейской суперзоны выходят за пределы Ботуобинской антекли-зы, следуя перспективной полосе резкого сокращения толщины рифейских отложений на склоне Восточно-Сибирской платформы (см. рис. 1, 4). Вероятно, к этой суперзоне нефтегазонакопления сле- дует отнести Бахтинский выступ и зону Ангарских складок. Новые данные позволят уточнить контуры этой суперзоны.

Предпатомская суперзона

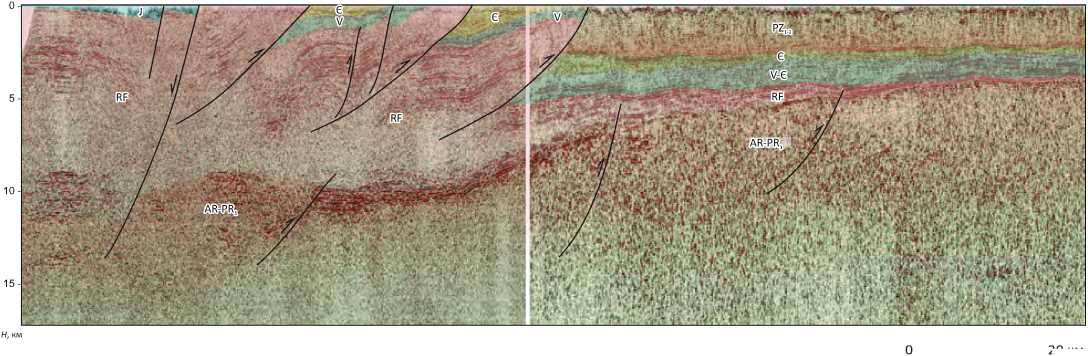

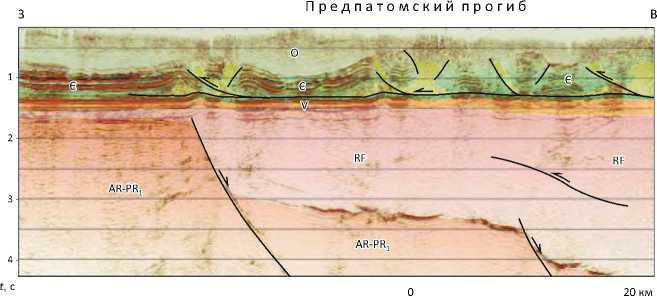

Предпатомская суперзона включает Непско-Бо-туобинскую антеклизу и частично Ангаро-Ленскую ступень и Предпатомский прогиб. Здесь открыт ряд уникальных и крупных месторождений нефти и газа. К их числу относятся Ковыктинское, Верхнечонское, Талаканское, Чаяндинское, Среднеботуо-бинское, Дулисьминское и др. Месторождения нефти и газа сосредоточены в подсолевых отложениях венда и нижних горизонтах кембрия. В последние годы в этом районе был получен значительный прирост запасов за счет открытия новых и доразведки известных месторождений. Относительно слабоизученным остается Предпатомский прогиб. В его пределах сделаны только единичные открытия — Пилюдинское, Хотого-Мурбайское, Отрад-нинское месторождения ([20, 21] и др.). По некоторым оценкам, начальные суммарные ресурсы этого прогиба составляют около 8,5 млрд т н. э. [19]. Сложность изучения этого района во многом связана с широким распространением в пределах Предпа-томского прогиба малоглубинной дисгармоничной складчатости, связанной с расслоением осадочного чехла по солям усольской свиты кембрия и разнообразными соляными деформациями (рис. 7). Это создает сложные сейсмогеологические условия и существенно затрудняет получение надежных сейсмических данных.

Отличие Предпатомской суперзоны от Предъе-нисейской состоит в том, что в ее пределах практически повсеместно отсутствуют рифейские отложения. Осадочный чехол образован главным образом отложениями венда и нижнего палеозоя (см. рис. 7). Относительная маломощность осадочного венд-палеозойского чехла и ограниченность его нефтегазоносносного потенциала вынуждали искать дополнительные источники нефти и газа. Это обстоятельство породило гипотезу о поступлении нефти из осадочных отложений, перекрытых надвиговыми пластинами фундамента Непско-Бо-туобинской антеклизы ([7] и др.).

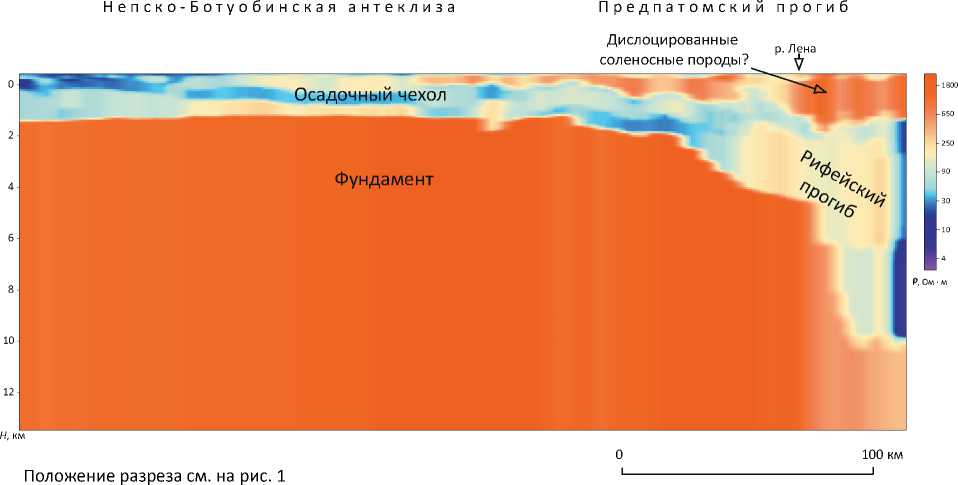

Новые данные демонстрируют, что рифейские и вендские отложения значительной мощности предполагаются в Предпатомском прогибе ([22] и др.). Этот прогноз подтверждается данными сейсморазведки и электроразведки (рис. 8, 9). Интерпретация этих данных позволяет предполагать, что, как и в районах, проанализированных ранее, толщина рифейских и вендских отложений в рассматриваемом регионе быстро нарастает на периферии платформы. Их суммарная толщина может превышать 10 км. Это дает основание рассматривать их в качестве крупного источника нефти и газа, способного обеспечить накопление крупных запасов нефти и газа. Низкоомная аномалия в восточной части профиля предположительно отвечает

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ прогибу, образованному главным образом рифей-скими отложениями (см. рис. 8).

Сейсмический разрез, представленный на рис. 9, демонстрирует ступенчатое погружение фундамента к востоку от Ковыктинской зоны га-зонакопления ([22] и др.). Тектоническое расслоение осадочного чехла по солям усольской свиты, а также деформации и локальное выщелачивание солей объясняют дисгармоничную складчатость в верхней части разреза. В нижней части разреза в восточном направлении происходит увеличение мощности рифейских отложений Предпатомского прогиба. Характер залегания вендских отложений в Предпатомском прогибе позволяет рассчитывать на их продуктивность под покровом дислоцированных соленосных отложений.

Очаги нефтегазообразования, латеральная миграция

Главной общей особенностью строения выделяемых суперзон нефтегазонакопления древних платформ является их соседство с многокилометровыми прогибами, выполненными главным образом рифейскими отложениями. На протяжении сотен миллионов лет они развивались как бассейны континентальных окраин. В позднем докембрии они подверглись коллизионной складчатости. Структурная асимметрия этих бассейнов определила преимущественную миграцию нефти и газа в направлении прилегающих платформ. Последующие тектонические события в фанерозое реактивировали и усложняли деформации рифейских комплексов. Это привело к переформированию и частичному разрушению скоплений нефти и газа. Оценка объемов генерации нефти и газа рифейски-ми отложениями периферических бассейнов представляется весьма сложной. Во многом это связано с высокой степенью неопределенности оценки нефтегенерационного потенциала отложений, которые были вовлечены в складчато-надвиговые деформации, а также были подвергнуты эрозии после реализации своего нефтегазоносного потенциала.

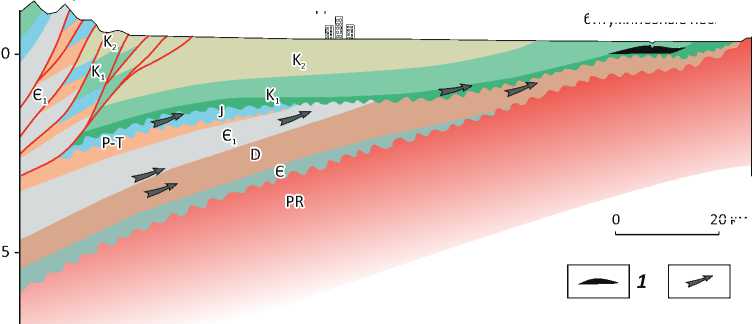

В схематическом виде соотношение рифей-ского прогиба и суперзоны нефтегазонакопления показано на рис. 10. Предполагается, что структурная асимметрия рифейского бассейна создает условия для массового перемещения УВ по восстанию слоев в направлении прилегающей платформы. В зонах тектонических контактов рифейских отложений с фундаментом могут создаваться условия для проникновения нефти и газа в трещиноватые зоны фундамента. В дальнейшем УВ могут мигрировать в перекрывающие осадочные слои либо накапливаться в резервуарах фундамента. Ранее важность рифейских источников нефти, связанных с палеобассейнами континентальных окраин, для формирования нефтегазовых систем Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклиз отмечалась в работах А.Э. Конторовича, Б.А. Соколова, Г.Ф. Ульмишека и других исследователей ([7, 8, 23, 24] и др.).

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

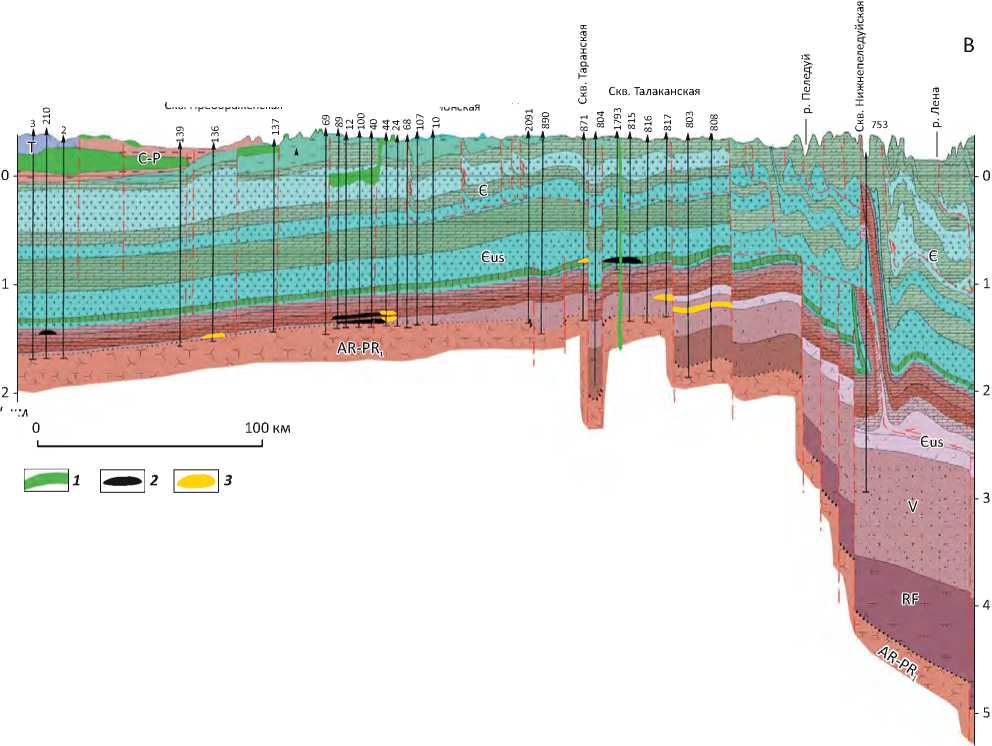

Рис. 7. Геологический разрез зоны сочленения Непско-Ботуобинской антеклизы и Патомского прогиба (по [19] с упрощением)

Fig. 7. Geological cross-section of the transition zone between the Nepsky-Botuobinsky anteclise and Patomsky trough (from [19], simplified)

З

Скв. Санарская

Скв. Делин-динская

Скв. Южно-

Скв. Преображенская Скв. Верхнечонская Чонская

Скв. Талаканская

1 — магматические породы; 2 — нефть; 3 — газ. Положение разреза см. на рис. 1

1 — igneous rock; 2 — oil; 3 — gas.

Position of the section is shown in Fig. 1

H , км

H , км

По данным специалистов АО «ВНИГРИ», масштабы пострифейской эмиграции нефти и газа на Восточно-Сибирской платформе оцениваются в 922,8 млрд т жидких и 329,3 трлн м3 газообразных УВ [25]. Эта оценка включает рифейские толщи, распространенные в пределах Восточно-Сибирской платформы. Вместе с тем она не в полной мере учитывает потенциал рифейских пород, которые заключены в поднадвиговых зонах, а также были деформированы и частично эродированы в пределах коллизионных складчатых поясов, обрамляющих платформы. По этой причине общий объем эмиграции УВ из рифейских очагов нефтегазообра-зования может быть значительно больше. Общий нефтегенерационный потенциал рифейских толщ впадин древних платформ достаточен для формирования огромных скоплений УВ.

Следует отметить, что участие докембрийских отложений в нефтегазообразовании не является исключительной особенностью бассейнов севера Евразии. В настоящее время наличие нефтегазопродуцирующих толщ в рифейских отложениях установлено в ряде стран: Омане, Австралии, США,

Канаде, Китае, США, Индии, Пакистане, Венесуэле, ряде стран Северной Африки ([26] и др.). Согласно данным этого исследования, толщи рассматриваются в качестве основного источника нефти и газа в Омане. В этой небольшой по размерам стране генерация УВ неопротерозой-раннекембрий-скими отложениями оценивается не менее чем в 1,64 млрд т н. э. (12 млрд баррелей). Структурные позиции этого очага нефтегазообразования сходны с рассматриваемыми районами Предуралья и Восточной Сибири. В Омане эти отложения также затронуты надвиговыми деформациями.

Признание важности рифейских очагов нефте-газообразования в периферических частях древних платформ не означает, что часть нефти и газа не могла поступать из других источников. К их числу, несомненно, относятся битуминозные сланцы палеозойского осадочного чехла. В Волго-Уральском бассейне это доманиковые отложения, в Восточной Сибири — кембрийские куонамские сланцы ([25, 27] и др.).

Анализ нефтегазоносности зарубежных бассейнов показывает, что бассейны континенталь-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

Рис. 8. Геоэлектрический разрез восточной части профиля Батолит по данным магнитотеллурического зондирования, демонстрирующий утолщение толщи рифейских отложений к востоку (по данным АО «Иркутскгеофизика»)

Fig. 8. Geoelectrical cross-section of the eastern part of the Batolit line according to magnetotelluric sounding, which demonstrates eastward thickening of the Riphean deposits (according to Irkutskgeofizika data)

Position of the section is shown in Fig. 1

Рис. 9. Интерпретированный сейсмический разрез зоны сочленения Ангаро-Ленской ступени и Предпатомского прогиба по данным 3D (по [22] с дополнениями)

Fig. 9. Interpreted seismic section across the zone of Angaro-Lensky flat and pre-Patomsky trough joint according to 3D survey data (according to [22], complemented)

1 — дислоцированные соли.

Положение разреза см. на рис. 1.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

-

1 — faulted and folded salt.

Position of the section is shown in Fig. 1.

For other Legend see Fig. 3

ных окраин, периферия которых была трансформирована в складчатые пояса, заключают в себе самые продуктивные нефтегазовые системы. Это относится не только к докембрийским прогибам, но и к более молодым бассейнам, что подчеркивает исключительную важность бассейнов этого типа для формирования крупнейших скоплений нефти и газа. Для иллюстрации этого утверждения на рис. 11 приведен схематический геологический разрез Западно-Канадского нефтегазоносного бассейна. На платформенном борту этого бассейна установлено крупнейшее месторождение битумов

TOPICAL ISSUES OF OIL AND GAS GEOLOGY

Рис. 10. Схематический геологический разрез, иллюстрирующий региональное строение зоны сочленения древней платформы и погребенного рифейского прогиба (масштаб условный)

Fig. 10. Schematic geological cross-section demonstrating regional structure of the transition zone between the ancient platform and buried Riphean trough (not to scale)

Суперзона нефтегазонакопления

Р и ф е й с к и й д е п о ц е н т р

PZ

-

1 — фундамент; 2 — рифей; 3 — венд; 4 — палеозой; 5 — направление миграции нефти и газа из рифейских отложений в осадочный чехол суперзоны нефтегазонакопления и подстилающий фундамент.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

-

1 — basement; 2 — Riphean; 3 — Vendian; 4 — Palaeozoic; 5 — direction of oil and gas migration from the Riphean deposits to the sedimentary cover of the oil and gas accumulation superzone and underlying Basement.

For other Legend see Fig. 3

Рис. 11. Схематический геологический разрез Западно-Канадского нефтегазоносного бассейна (по [28] с упрощением) Fig. 11. Schematic geological section across the West Kanadsky Petroleum Basin (from [28], simplified)

ЮЗ

СВ

Скалистые горы

Атабаска битуминозные пески

20 км

H , км

З а п а д н о - К а н а д с к и й б а с с е й н

Эдмонтон

1 — залежь битуминозных песков Атабаска, 2 — направление миграции

1 — accumulation of the Atabaska bituminous sands, 2 — direction of migration

Атабаска. Геологические запасы этого месторождения составляют около 120 млрд т, или 900 млрд баррелей [28]. Есть и более высокие оценки запасов этой суперзоны нефтегазонакопления. Залежи битумов заключены в аптских песчаниках формации Мак-Мюррей, которые обнажаются на поверхности в долине р. Атабаска. Изучение строения бассейна и геохимии битумов показало, что источником нефти этого месторождения являются главным образом девонские и нижнемеловые нефтематеринские породы, которые частично перекрыты надвиговым поясом Скалистых гор.

В аналогичных структурных условиях находится и крупнейшая в мире суперзона битумонакоп-ления в долине р. Ориноко в Венесуэле ([29] и др.). Эти примеры показывают, что богатейшие зоны нефтегазонакопления формируются за счет миграции на платформу огромных объемов нефти из погребенных прогибов. В этих условиях крупнейшие скопления нефти и газа локализуются в ловушках, расположенных на путях миграции, которые в большинстве случаев представлены антеклизами прилегающих платформ. Сохранность скоплений определяется уровнем эрозии и наличием надежных покрышек.

Заключение

На окраинах платформ севера Евразии выделяется три района, характеризующихся аномально высоким сосредоточением запасов нефти и газа, — Ромашкинская, Предъенисейская и Предпатомская суперзоны нефтегазонакопления. Анализ накопленных геолого-геофизических данных, характеризующих строение и нефтегазоносность древних платформ севера Евразии, показывает, что высокая концентрация запасов нефти и газа в этих суперзонах нефтегазонакопления коррелирует с их соседством с крупными рифейскими прогибами. Представляется, что симбиоз рифейских прогибов

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ и соседних с ними платформенных поднятий, обладающих высокоемкими ловушками, объясняет парадоксы нефтегазообразования в этих районах.

На примере Ромашкинской суперзоны нефте-газонакопления отчетливо видно, что без поступления нефти из погребенного рифейского прогиба аномально высокую концентрацию запасов нефти в ее пределах нельзя объяснить рационально. Наличие крупных скоплений нефти в сходных тектонических условиях в рифейских отложениях Байкитской антеклизы доказывает действенность поступления нефти из рифейских толщ. Продолжающееся «дыхание» рифейских очагов нефтеобразо-вания объясняет пополнение нефтью давно разрабатываемых залежей нефти в Волго-Уральском бассейне.

Тесная пространственная связь рифейских прогибов и платформенных поднятий, содержащих высокоемкие резервуары, может рассматриваться как важный положительный фактор нефтегазоносности малоизученных районов Сибирской платформы. Этот фактор может стать одним из критериев выбора приоритетных районов для постановки поисковых работ.

В районах нефтегазодобычи значительный интерес может представлять изучение путей миграции нефти и газа из рифейских прогибов с использованием инструментов бассейнового моделирования. Принимая во внимание продолжительную и многоэтапную историю тектонического развития, следует учитывать неоднократное переформирование залежей нефти и газа. Результаты такого исследования могут быть полезны для выявления новых скоплений нефти и газа на путях их миграции. В определенных случаях это может быть важно для обнаружения залежей в зонах трещиноватости и корах выветривания фундамента.

Список литературы Рифейские бассейны и суперзоны нефтегазонакопления платформ Северной Евразии

- Адбулмазитов Р.Г., Ананьев В.В., Войтович Е.Д., Гатиятуллин Н.С., Миронова Л.М., Муслимов Р.Х., Плотникова И.Н., Смел-ков В.М., Тухватуллин Р.К., Успенский Б.В., Хисамов Р.Б. Нефтегазоносность Республики Татарстан. Геология и разработка нефтяных месторождений. В 2-х т. - Казань: Изд-во Фэн, 2007. - 316 с.

- Мельников Н.В., Смирнов Е.В., Масленников М.А., Процко А.Н., БоровиковаЛ.В. Геологические предпосылки прироста минерально-сырьевой базы Юрубчено-Куюмбинского центра нефтедобычи // Геология и геофизика. - 2017. - Т. 58. - № 3-4. - С. 586-601. DOI: 10.15372^20170319.

- Скоробогатов В.А. Енисей-Ленская мегапровинция: формирование, размещение и прогнозирование месторождений углеводородов // Геология нефти и газа. - 2017. - № 3. - С. 3-17.

- Муслимов Р.Х. Углубленное изучение кристаллического фундамента осадочных бассейнов — веление времени // Георесурсы. -2019. - Т. 21. - № 4. - С. 55-62. DOI: 10.18599^.2019.4.55-62.

- Трофимов В.А. Глубинные региональные сейсморазведочные исследования МОГТ нефтегазоносных территорий. - М.: ГЕОС, 2014. - 202 с.

- Харахинов В.В. Древние рифты Восточной Сибири их нефтегазоносность // Геология нефти и газа. - 2016. - № 4. - С. 3-17.

- Соколов Б.А., ТрофимукА.А. Поднадвиговая нефтегазоносность платформ — новое направление нефтегазовой геологии // Теоретические и региональные проблемы геологии нефти и газа: сб. науч. тр. - Новосибирск: Наука, 1991. - С. 116-124.

- Конторович А.Э., Изосимова А.Н., Конторович А.А., Хабаров Е.М., Тимошина И.Д. Геологическое строение и условия формирования гигантской Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления в верхнем протерозое Сибирской платформы // Геология и геофизика. - 1996. - Т. 37. - № 8. - С. 166-195.

- Галимов Э.М., Камалеева А.И. Источник углеводородов супергигантского нефтяного месторождения Ромашкино (Татарстан) — приток из кристаллического фундамента или нефтегазоматеринские осадочные отложения? // Геохимия. - 2015. - № 2. - С. 103122. DOI: 10.7868/S001675251502003X.

- Гатиятуллин Н.С. Особенность пространственного размещения пермских битумов и нижележащих залежей нефти на территории Республики Татарстан // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2010. - Т. 5. - № 3. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/ rub/9/34_2010.pdf (дата обращения 01.03.2023 г.).

- Кирюхина Т.А., Фадеева Н.П., Ступакова А.В., Полудеткина Е.Н., Сауткин Р.С. Доманиковые отложения Тимано-Печорского и Волго-Уральского бассейнов // Геология нефти и газа. - 2013. - № 3. - С. 76-87.

- Соборнов К.О., Скрипий А.А. Покровно-надвиговая структура осадочного чехла зоны сочленения Вельской впадины и Башкирского антиклинория Южного Урала // Докл. АН СССР. - 1993. - Т. 333. - № 2. - С. 242-245.

- Соборнов К.О. Строение Южного Урала и Предуралья на основе интерпретации региональных сейсмических данных и происхождение богатейших залежей нефти в Волго-Уральском бассейне // Геология нефти и газа. - 2023. - № 1. - С. 7-25. DOI: 10.31087/00167894-2023-1-7-25.

- Глубинное строение, эволюция и полезные ископаемые раннедокембрийского фундамента Восточно-Европейской платформы: Интерпретация материалов по опорному профилю 1-ЕВ, профилям 4В и ТАТСЕЙС / Под ред. М.В. Минца. - М.: ГЕОКАРТ, ГЕОС, 2010. - Т. 1. - 408 с.

- Шеин В.С., Алференок А.В., Долматова И.В., Мельникова Н.А. Геодинамические условия формирования осадочного чехла палеобассейнов Восточно-Европейского палеоконтинента // Геология нефти и газа. - 2020. - № 1. - С. 35-55. DOI: 10.31087/00167894-2020-1-35-55.

- Peacock D.C.P., Banks G.J. Basement highs: Definitions, characterisation and origins // Basin Research. - 2020. - Т. 32. - № 6. - С. 16851710. DOI: 10.1111/bre.12448.

- Филипцов Ю.А. Геологическое строение рифейских отложений зоны сочленения Сибирской платформы и Енисейского кряжа // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. - 2012. - № 1. - С. 49-66.

- Ефимов А.С., Смирнов М.Ю., Ухлова Г.Д., Мосягин Е.В., Келлер Е.Г., Кудрина Т.Р. Новые данные о строении Туруханской зоны дислокаций на основе комплексной интерпретации речных сейсморазведочных работ и геологических маршрутов // Геология и геофизика. - 2017. - Т. 58. - № 3-4. - С. 553-564. DOI: 10.15372/GiG20170318.

- Старосельцев В.С. Карта нефтегазоносности Сибирской платформы по состоянию на 01.01.2009 г. - М.: МПФ РФ Роснедра, ФГУП «СНИГГиМС», 2012.

- Шемин Г.Г. и др. Модели строения и количественная оценка перспектив нефтегазоносности региональных резервуаров нефти и газа Предпатомского регионального прогиба (Сибирская платформа). - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2017. - 315 с.

- Мигурский Ф.А. Проблемы оценки масштабов и перспектив нефтегазоносности Предпатомской нефтегазоносной области в свете эволюции взглядов на тектоническое строение юго-восточного обрамления Сибирской платформы // Геология нефти и газа. -2019. - № 2. - С. 39-54. DOI: 10.31087/0016-7894-2019-2-39-54.

- Вахромеев А.Г., Смирнов А.С., Мазукабзов А.М., Горлов И.В., Поспеев А.В., Клыкова В.Д., Мисюркеева Н.В., Станевич А.М. Геологическое строение юго-восточной краевой области Сибирского кратона на основании новейших данных ГРР по Ковыктинскому га-зоконденсатному месторождении // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту): мат-лы науч. совещания (Иркутск, 20-23 октября 2020 г.). - Иркутск: Институт земной коры СО РАН, 2020. - С. 49-51.

- Ulmishek G.F. Petroleum geology and resources of the Baykit High Province, East Siberia, Russia // U.S. Geol. Survey Bull. 2201-F, U.S. Department of Interior. - 2001. - 18 с. DOI: 10.3133/b2201F.

- Ulmishek G.F. Petroleum Geology and Resources of the Nepa-Botuoba High, Angara-Lena Terrace, and Cis-Patom Foredeep, Southeastern Siberian Craton, Russia // U.S. Geol. Survey Bull. 2201-C, U.S. Department of Interior. - 2001. - 16 с. DOI: 10.3133/b2201C.

- Баженова Т.К. Нефтегазоматеринские формации древних платформ России и нефтегазоносность [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2016. - Т. 11. - № 4. - Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/1Z45_2016.pdf (дата обращения 01.03.2023 г.).

- Ghori K.A.R., Craig J., Thusu B., Luning S., Geiger V. Global Infracambrian petroleum systems: a review // Geological Society, London, Special Publications. - 2009. - № 326. - С. 109-136.

- Коробова Н.И., Карнюшина Е.Е., Шевчук Н.С., Фролов С.В., Бакай Е.А., Ахманов Г.Г. Геологическое строение, условия формирования, нефтегазоносность отложений венда и кембрия Лено-Тунгусского бассейна // Георесурсы. - 2022. - Т. 24. - № 2. - С. 60-74. DOI: 10.18599/grs.2022.2.9.

- Peacock M.J. Athabasca oil sands: reservoir characterization and its impact on thermal and mining opportunities // Geological Society, London, Petroleum Geology Conference Series. - 2010. - Т. 7. - С. 1141-1150. DOI: 10.1144/007114.

- James K.H.The Venezuelan hydrocarbon habitat, part 1: tectonics, structure, palaeogeography and source rocks // Journal of Petroleum Geology. - 2000. - Т. 23. - № 1. - С. 5-53. DOI: 10.1111/j.1747-5457.2000.tb00483.x.