Риск развития болезней системы кровообращения на примере нарушений ритма сердца у пациентов с серологическими маркерами Эпштейна - Барр вирусной инфекции

Автор: Соломай Т.В., Семененко Т.А., Филатов Н.Н., Хабазов Р.И., Дупик Н.В., Дундуа Д.П., Колышкина Н.А., Конев А.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в организации здравоохранения

Статья в выпуске: 3 (35), 2021 года.

Бесплатный доступ

Снижение бремени болезней системы кровообращения (БСК) является одной из первостепенных государственных задач. Имеются данные о роли хронического воспаления в развитии заболеваний сердца и сосудов. В связи с этим изучение влияния инфекции, вызванной вирусом Эпштейна - Барр, на развитие БСК представляет особый интерес. Проведен анализ заболеваемости инфекционным мононуклеозом и БСК в Российской Федерации за период 1995-2018 гг. На наличие иммуноглобулинов к антигенам ВЭБ обследовано 103 пациента с нарушениями ритма сердца и 92 донора крови. Для статистической обработки результатов рассчитывали коэффициент линейной корреляции Пирсона, ошибку коэффициента корреляции, коэффициент достоверности, коэффициент детерминации, частоты выявления маркеров ВЭБ на 100 обследованных и их доверительные интервалы. Различия считали достоверными при доверительной вероятности 95 % и доверительной значимости p

Вирус эпштейна - барр, болезни системы кровообращения, инфекционный мононуклеоз, заболеваемость, нарушения ритма сердца, доноры крови, относительный риск, коэффициент позитивности

Короткий адрес: https://sciup.org/142231425

IDR: 142231425 | УДК: 614.1: | DOI: 10.21668/health.risk/2021.3.15

Текст научной статьи Риск развития болезней системы кровообращения на примере нарушений ритма сердца у пациентов с серологическими маркерами Эпштейна - Барр вирусной инфекции

Соломай Татьяна Валерьевна – кандидат медицинских наук, заместитель руководителя; старший научный сотрудник лаборатории эпидемиологического анализа и мониторинга инфекционных заболеваний (e-mail: ; тел.: 8 (499) 720-49-17; ORCID:

Семененко Татьяна Анатольевна – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела эпидемиологии; профессор кафедры инфектологии и вирусологии (e-mail: ; тел.: 8 (499) 193-43-89; ORCID: .

Хабазов Роберт Иосифович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора, главный врач, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии (e-mail: ; тел.: 8 (926) 829-50-60; ORCID: .

Дупик Николай Васильевич – заведующий кардиологическим отделением (e-mail: ; тел.: 8 (911) 176-46-66, ORCID: .

Дундуа Давид Петрович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой кардиологии Академии постдипломного образования; руководитель кардиологического центра (e-mail: ; тел.: 8 (985) 992-44-87; ORCID: .

Колышкина Надежда Александровна – заведующая клинико-диагностической лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики, (e-mail: ; тел.: 8 (916) 214-95-34; ORCID: .

Конев Алексей Васильевич – кандидат медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением лечения нарушений ритма сердца (e-mail: ; тел.: 8 (916) 715-87-72; ORCID: .

иммуноглобулинов класса M к капсидному и класса G к раннему антигенам ВЭБ, и увеличение концентрации иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену в сыворотке крови определяют риск развития нарушений ритма сердца (RR = 5,8 и 2,3 соответственно).

Выявленные особенности требуют дальнейшего углубленного изучения и разработки комплекса мероприятий по минимизации рисков.

Высокие уровни заболеваемости болезнями системы кровообращения (БСК) в Российской Федерации и за рубежом неоднократно являлись предметом изучения специалистов различного профиля [1–6]. Только за шесть лет, с 2011 по 2017 г., заболеваемость БСК в Российской Федерации выросла на 20,7 % [7]. Исследователи указывают на связь роста числа БСК с негативным влиянием внешних факторов, включая качество продуктов питания, загрязнение питьевой воды, атмосферного воздуха, и образа жизни – курением, злоупотреблением алкоголем, гиподинамией, эмоциональным перенапряжением и др. [3, 6, 8–10]. Воздействие указанных факторов на организм человека сопровождается нарушением метаболических процессов и изменением ключевых биохимических показателей, включая параметры липидного профиля [11–13]. При этом проведенный российскими учеными в 2017 г. анализ вклада отдельных биохимических показателей в риск развития ишемической болезни сердца показал, что в большинстве случаев при постановке диагноза клиницистами не учитываются результаты лабораторных исследований, указывающие на нарушение окислительных и наличие воспалительных процессов [14].

На настоящий момент имеются научные подтверждения того, что именно воспалительные процессы приводят к изменению окислительно-восстановительного баланса внутренней среды организма [15, 16], а хроническое воспаление является типичным признаком сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшая исходы независимо от уровня холестерина в сыворотке крови [17].

В систематическом обзоре, подготовленном польскими учеными, при анализе большого числа исследований установлено, что на здоровье сердечно-сосудистой системы оказывают непосредственное влияние провоспалительные цитокины, экспрессия которых увеличивается на протяжении всей жизни человека и коррелирует с заболеваемостью и смертностью от данной патологии. Среди прочих эффектов, вызываемых провоспалительными цитокинами, особую роль играет усиление электрической нестабильности миокарда, сопровождающееся нарушениями ритма сердца [18].

Повышенные концентрации провоспалительных цитокинов являются маркерами хронического низкодифференцированного воспаления, характерного для реактивации латентных вирусных инфекций, в том числе инфекции, вызванной вирусом Эпштейна – Барр (ВЭБ) [19]. В ходе обследования 222 пожилых жителей США (средний возраст 64,1 ± 14,1 г.), установлено, что среди лиц, серопозитивных одновременно к ВЭБ и цитомегаловирусу, более высокие титры антител к ВЭБ были связаны с повышенными уровнями С-реактивного белка и интерлейкина-6 и сопровождались ухудшением состояния здоровья [20]. В другом исследовании американских ученых была установлена связь между уровнем интерлейкина-6 в плазме и титрами нейтрализующих антител к ВЭБ-кодируемой дезоксиуридинтрифосфатнуклеоти-догидролазе.

Этот белок синтезируется на ранней стадии репродукции вируса и индуцирует моноциты человека к выработке интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли альфа, которые, в свою очередь, играют ключевую роль в развитии хронического воспаления и сердечно-сосудистой патологии [21].

Анализ эпидемиологической ситуации по ВЭБ-инфекции свидетельствует о ее повсеместном распространении [22–26] и тенденции к росту заболеваемости инфекционным мононуклеозом в Российской Федерации на протяжении последних лет [27–29].

В связи с этим изучение влияния ВЭБ-инфек-ции на развитие БСК в целом и нарушений ритма сердца в частности представляет особый интерес.

Цель исследования – оценка вклада ВЭБ-ин-фекции в развитие болезней системы кровообращения на примере нарушений ритма сердца.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости инфекционным мононуклеозом и БСК в Российской Федерации за период 1995–2018 гг. Показатели рассчитывались на 100 тысяч населения. Источником послужили данные формы № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» и статистических сборников «Здравоохранение в России» (Росстат)1.

Рассчитывали коэффициент линейной корреляции Пирсона (r) и ошибку коэффициента корреляции (m). Достоверность корреляционной связи проверяли по коэффициенту достоверности (t). Различия считались достоверными при уровне значимости p < 0,01 и доверительной вероятности 99 %. Расчет коэффициента детерминации (r2) позволил определить долю влияния заболеваемо- сти инфекционным мононуклеозом на заболеваемость БСК.

В период с 10.02.2020 г. по 01.06.2020 г. проведено рандомизированное контролируемое исследование сывороток крови на наличие иммуноглобулинов классов М (IgM) к капсидному антигену (VCA) и G (IgG) к капсидному, раннему (EA) и нуклеарному антигенам (EBNA) ВЭБ методом иммуно-ферментного анализа с использованием наборов реагентов «Вектор-Бест» в двух группах. Опытную первую группу составили 103 пациента с нарушениями ритма сердца: 60 мужчин – 58,25 % (95 %; ДИ = 48,49÷68,01) и 43 женщины – 41,75 % (95 %; ДИ = 31,99÷51,51) в возрасте от 21 до 65 лет, средний возраст 50,27 г. (95 %; ДИ = 48,41÷52,13). Вторая (контрольная) группа (92 человека) была представлена условно здоровыми лицами из числа активных доноров крови: 61 мужчина (66,3 % (95 %; ДИ = 56,39÷76,21)) и 31 женщина (33,7 % (95 %; ДИ = 23,79÷43,61)) в возрасте от 19 до 60 лет, средний возраст 41,03 г. (95 %; ДИ = 33,55÷48,51). Сравниваемые группы сопоставимы по полу, возрасту, региону проживания и периоду проведения исследований.

Отбор пациентов с нарушениями ритма сердца (первая группа) проводился согласно определенным критериям включения:

– нахождение на стационарном лечении по поводу острого эпизода нарушения ритма сердца;

– наличие диагностированного нарушения ритма сердца (пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия, атриовентрикулярные блокады, блокады ножек пучка Гиса, экстасистолия с вкладом экстрасистол – более 5 % всех сокращений за сутки), подтвержденного результатами ЭКГ и суточного мониторирования;

– имеющие отрицательные результаты исследования на наличие серологических и молекулярнобиологических маркеров инфицирования возбудителями сифилиса, вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С;

– возраст пациентов от 18 до 65 лет, мужчины и женщины;

– наличие информированного согласия на проведение исследования.

В исследование не включались амбулаторные пациенты; пациенты с эпизодами нарушения ритма сердца в анамнезе, находящиеся на момент проведения исследования в периоде ремиссии; пациенты, у которых нарушения ритма сердца не подтверждены результатами ЭКГ и суточного мониторирования; пациенты после перенесенного в течение последних 30 календарных дней инфаркта миокарда; пациенты моложе 18 и старше 65 лет; пациенты, не предоставившие информированное согласие на про- ведение исследования; имеющие положительные результаты молекулярно-биологического исследования на наличие генетического материала COVID-19 или КТ-признаки COVID-19.

Отбор лиц контрольной группы (вторая группа – условно здоровые лица) проводился из числа активных доноров крови и ее компонентов. В исследование включались:

-

– мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет;

-

– давшие письменное информированное согласие;

-

– прошедшие медицинское обследование, включающее измерение веса, температуры тела, артериального давления, определение ритмичности и частоты пульса (с отсутствием нарушений ритма сердца), не имеющие абсолютных противопоказаний к донорству и получившие заключение терапевта об отсутствии терапевтической патологии на момент забора крови;

-

– имеющие отрицательные результаты исследования на наличие серологических и молекулярнобиологических маркеров инфицирования возбудителями сифилиса, вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С;

-

– имеющие показатели аланинаминотрансферазы, гемоглобина, гематокрита, скорости оседания эритроцитов, общего белка и белковых фракций, клеточной формулы в пределах референсных значений, определенных приказом Минздрава России от 14.09.2001 (в ред. от 06.06.2008) № 364 «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и ее компонентов»;

– предоставившие медицинскую справку из медицинской организации по месту прикрепления об отсутствии в течение шести месяцев, предшествующих сдаче крови, перенесенных заболеваний и контактов с инфекционными больными.

В исследование не включались лица:

-

– перенесшие в течение последних шести месяцев какие-либо заболевания и имевшие контакты с инфекционными больными;

-

– имеющие положительные результаты исследования на наличие сифилиса, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С;

-

– имеющие лабораторные показатели, выходящие за пределы референсных значений;

-

– имеющие хотя бы одно из абсолютных противопоказаний к донорству крови2, включая гипертоническую болезнь II–III ст., ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз, облитерирующий эндоартериит, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит, эндокардит, миокардит, порок сердца;

-

– мужчины и женщины в возрасте моложе 18 и старше 65 лет;

-

– лица, не предоставившие письменное информированное согласие;

-

– имеющие положительные результаты молекулярно-биологического исследования на наличие генетического материала COVID-19 или КТ-признаки COVID-19.

Исключение из исследования как в первой, так и во второй группе производилось при отказе лица от сотрудничества после начала проведения исследования, а также при отсутствии одного из образцов биологического материала или непригодности для исследования хотя бы одного образца от обследованного лица.

Для статистической обработки результатов лабораторных исследований рассчитывались частоты выявления IgM и IgG к антигенам ВЭБ (%), средние коэффициенты позитивности IgМ VCA и IgG EBNA для каждой группы обследованных. За коэффициент позитивности (КП) принималось отношение оптической плотности исследуемого образца к критической оптической плотности, рассчитанной в соответствии с инструкцией по применению соответствующего набора реагентов. Результат считался положительным при КП > 1. При положительном результате исследования величина КП использовалась для оценки концентрации специфических антител в исследуемых образцах.

Наличие активной ВЭБ-инфекции (острой первичной или реактивации хронической) расценивалось при выявлении IgM VCA и /или IgG EA.

Достоверность различий оценивалась при помощи доверительных интервалов (ДИ; confidencei nterval – CI). Предел погрешности ДИ рассчитывали по формуле

δ Z⋅√n, где Z – коэффициент доверия, равный 1,96 при доверительной вероятности 95 % и доверительной значимости p < 0,05; δ – стандартное отклонение; n – размер выборки.

Расчет относительного риска (relative risk – RR ) развития нарушений ритма сердца при наличии маркеров активной ВЭБ-инфекции и высокой концентрации IgG VCA проводился по результатам построения четырехпольной таблицы по формуле А:(А+В)/С:(С+Д). Показатель считался положительным при его значении >1. Различия считались достоверными, если доверительный интервал данного показателя не включал в себя единицу. За верхнюю границу референсного интервала, превышение которой оценивалось как высокая концентрация IgG VCA (высокий КП), принималась верхняя граница доверительного интервала среднего КП IgG VCA доноров.

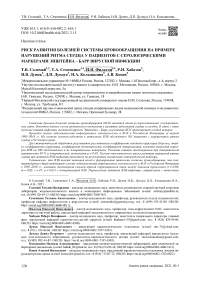

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость инфекционным мононуклеозом в Российской Федерации так же, как и заболеваемость болезнями системы кровообращения с 1995 по 2018 гг. имели тенденцию к росту (рисунок).

- - Инфекционный мононуклеоз / infectious mononucleosis

— Болезни системы кровообращения / diseases of the circulatory system

Рис. Заболеваемость инфекционным мононуклеозом и болезнями системы кровообращения в Российской Федерации в 1995–2018 гг. (на 100 тысяч населения)

Результаты корреляционного анализа заболеваемости инфекционным мононуклеозом и БСК в Российской Федерации в 1995–2018 гг. выявили наличие сильной прямой связи между этими явлениями ( r = 0,94; m = 0,02). При этом наличие корреляционной связи достоверно, что подтверждается значением коэффициента достоверности t = 47; p < 0,01.

Коэффициент детерминации r 2 составил 0,88, что свидетельствует о том, что вклад ВЭБ в заболеваемость БСК достигает 88 %, а 12 % приходится на иные факторы.

Результаты сравнительного исследования сывороток крови пациентов с нарушениями ритма сердца и доноров на наличие иммуноглобулинов классов М и G к антигенам вируса Эпштейна – Барр выявили достоверное преобладание IgM VCA в первой группе (табл. 1). Важно отметить, что частота выявления IgG EA и IgG VCA также была выше в первой группе, однако различия недостоверны.

В целом по результатам серологического обследования активная ВЭБ-инфекция достоверно чаще выявлялась в группе пациентов с нарушениями ритма сердца 12,62 (95 %; ДИ = 6,18÷19,06) по сравнению с группой доноров – 2,17 (95 %; ДИ = 0÷5,16).

Таблица 1

Частота выявления иммуноглобулинов классов М и G к антигенам вируса Эпштейна – Барр у пациентов с нарушениями ритма сердца и доноров, %

|

Ig |

Пациенты с нарушениями ритма сердца, n = 103 |

Доноры, n = 92 |

|

|

IgM VCA |

абс. |

5 |

0 |

|

% |

4,85 |

0 |

|

|

95 %; ДИ |

0,68÷9,02 |

0÷0 |

|

|

IgG VCA |

абс. |

103 |

90 |

|

% |

100 |

97,82 |

|

|

95 %; ДИ |

100÷100 |

94,83÷100,81 |

|

|

IgG EA |

абс. |

8 |

2 |

|

% |

7,77 |

2,17 |

|

|

95 %; ДИ |

2,58÷12,96 |

0÷5,16 |

|

|

IgG EBNA |

абс. |

98 |

88 |

|

% |

95,15 |

95,65 |

|

|

95 %; ДИ |

90,98÷99,32 |

91,46÷99,84 |

|

Таблица 2

Распределение обследованных в зависимости от выявления маркеров активной ВЭБ-инфекции

|

Обследованные |

Маркеры активной ВЭБ-инфекции |

|

|

есть |

нет |

|

|

Пациенты с нарушениями ритма сердца, n = 103 |

13 |

90 |

|

Доноры, n = 92 |

2 |

90 |

Таблица 3

Коэффициенты позитивности исследуемых образцов IgG VCA и IgG EBNA у пациентов с нарушениями ритма сердца ( n = 103) и у доноров ( n = 92)

|

Ig |

Группа |

Средний коэффициент позитивности |

Доверительный интервал 95 %; ДИ |

|

IgG VCA |

Пациенты с нарушениями ритма сердца |

78,1 |

69,3÷86,9 |

|

Доноры |

40,65 |

34,6÷58,4 |

|

|

IgG EBNA |

Пациенты с нарушениями ритма сердца |

38,4 |

35,1÷41,7 |

|

Доноры |

35,6 |

27,4÷43,8 |

Таблица 4

Распределение обследованных в зависимости от превышения референсных значений IgG VCA

|

Обследованные |

Маркеры активной ВЭБ-инфекции |

|

|

есть |

нет |

|

|

Пациенты с нарушениями ритма сердца, n = 103 |

57 |

46 |

|

Доноры, n = 92 |

22 |

70 |

Относительный риск ( RR ) развития нарушений ритма сердца при наличии активной ВЭБ-инфекции составил 5,8 (95 % ДИ = 1,3÷25,0), различия достоверны (табл. 2).

Анализ средних коэффициентов позитивности у пациентов с нарушениями ритма сердца выявил достоверное преобладание КП IgG VCA над КП IgG EBNA (табл. 3). Для сравнения: в группе доноров коэффициенты позитивности IgG VCA и IgG EBNA были сопоставимы и достоверно не различались. КП IgG EBNA пациентов с нарушениями ритма сердца не имел существенных отличий от такового доноров, в то время как КП IgG VCA у доноров был достоверно ниже такового у пациентов с нарушениями ритма сердца.

С учетом того, что группа доноров принята в данном исследовании за условно здоровое население, а IgG VCA появляются в сыворотке крови в течение недели от начала острой первичной инфекции и сохраняются на протяжении всей жизни, доверительный интервал среднего КП IgG VCA для доноров был принят за референсные значения при- менительно к конкретным условиям исследования. При сопоставлении КП IgG VCA сывороток крови пациентов с нарушениями ритма сердца с выбранными референсными значениями установлено, что в 57 случаях (55,34 % (95 %; ДИ = 45,69÷64,99)) было отмечено превышение указанного интервала, что свидетельствует о высокой концентрации IgG VCA у данных пациентов. Для сравнения: у доноров превышение референсного уровня было отмечено только у 22 человек (23,91 % (95 %; ДИ = 15,15÷32,67)).

Относительный риск ( RR ) развития нарушений ритма сердца при наличии высокой концентрации IgG VCA составил 2,3 (95 % ДИ = 1,5÷3,5), различия достоверны (табл. 4).

Предположение о возможном вкладе ВЭБ-ин-фекции в патологию системы кровообращения в целом и нарушения ритма сердца в частности было основано на результатах ранее проведенных исследований. Так, было установлено, что миокардит является одним из наиболее распространенных клинических симптомов инфекционного мононуклеоза. При этом для миокардита, сопряженного с ВЭБ, наиболее типичным является поражение проводящей системы (атриовентрикулярные блокады, желудочковые аритмии) и синусовая тахикардия, проявляющиеся при электрокардиографическом исследовании в виде смещения сегмента S–T, изменения зубца Т (уплощение, двуфазность или инверсия), нарушения атриовентрикулярной проводимости (атриовентрикулярные блокады, блокады ножек пучка Гиса) [30–34].

В то же время превалирующее большинство ранее проведенных исследований, посвященных роли ВЭБ в развитии аритмий, носило клинический характер и касалось нарушения сердечной проводимости у детей [35–38]. Выбор данного контингента, по всей вероятности, был обусловлен высокими показателями заболеваемости инфекционным мононуклеозом среди лиц в возрасте до 18 лет [27, 29]. Было показано, что у детей с нарушениями ритма сердца в анамнезе значительно чаще, чем у детей без данной патологии, имели место перенесенные вирусные инфекции (инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа, краснуха, инфекция, вызванная парвовирусом В19) [38–41]. При этом у пациентов с нарушениями ритма сердца описаны случаи выявления генетического материала ВЭБ из серозного перикардиального выпота, эндомиокардиальных биоптатов, венозной крови [34, 36, 39, 41–43], а также IgM VCA в сыворотке крови при наличии аутоантител к антигенам рабочего миокарда и проводящей системы сердца [37, 39, 44, 45].

Лица старше 18 лет значительно реже болеют инфекционным мононуклеозом, однако не исключены из эпидемического процесса ВЭБ-инфекции, которая в превалирующем большинстве случаев после первой встречи с возбудителем приобретает хроническое латентное течение с периодическими реактивациями [22, 46]. При этом БСК, в том числе протекающие с нарушениями ритма сердца, являются широко распространенной патологией среди взрослого населения [7, 11, 13].

Отличительной особенностью настоящего исследования стала оценка корреляционной связи между заболеваемостью инфекционным мононуклеозом, основным возбудителем которого считается ВЭБ, и БСК в популяции совокупного населения Российской Федерации за продолжительный период времени (23 года) с последующим изучением влияния частоты выявления маркеров активной ВЭБ-инфекции и концентрации IgG VCA на развитие нарушений ритма сердца в рандомизированном контролируемом исследовании.

Полученные результаты позволяют с высокой достоверностью утверждать, что активная ВЭБ-инфекция вносит существенный вклад в патологию сердечно-сосудистой системы в целом, в том числе сопровождающуюся нарушениями ритма сердца. Это дает основание для углубленного исследования обозначенной проблемы специалистами разного профиля.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

-

1. ВЭБ вносит значимый вклад в формирование патологии системы кровообращения, что подтверждается общей тенденцией к росту заболеваемости инфекционным мононуклеозом и БСК в Российской Федерации в 1995–2018 гг., наличием достоверной сильной прямой корреляционной связи между данными процессами ( r = 0,94; m = 0,02; t = 47; p < 0,01) с детерминацией 0,88.

-

2. Перенесенная активная ВЭБ-инфекция, сопряженная с выявлением IgM VCA и IgG EA, и увеличение концентрации IgG VCA в сыворотке крови определяют риск развития нарушений ритма сердца ( RR = 5,8 (95 % ДИ = 1,3÷25,0) и 2,3 (95 % ДИ = 1,5÷3,5) соответственно).

-

3. Выявленные особенности требуют дальнейшего углубленного изучения и разработки комплекса мероприятий по минимизации рисков.

Финансирование . Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Риск развития болезней системы кровообращения на примере нарушений ритма сердца у пациентов с серологическими маркерами Эпштейна - Барр вирусной инфекции

- de Almeida J.P.O., Ribeiro T.P., de Medeiros I.A. Aging: Molecular Pathways and Implications on the Cardiovascular System // Oxid. Med. Cell. Longev. – 2017. – Vol. 2017. – P. 7941563. DOI: 10.1155/2017/7941563

- Epidemiology of cerebrovascular disease in Spain / A. Brea, M. Laclaustra, E. Martorell, A. Pedragosa // Clin. Investig. Arterioscler. – 2013. – Vol. 25, № 5. – P. 211–217. DOI: 10.1016/j.arteri.2013.10.006

- The death of the circulatory system diseases in China: provincial socioeconomic and environmental perspective / H. Pu, J. Li, P. Wang, L. Cui, H. Wang // Environ. Sci. Pollut. Res. Int. – 2017. – Vol. 24, № 11. – P. 10381–10390. DOI: 10.1007/s11356-017-8677-2.

- Gavurová B., Kubák M. Impact of Selected Socio-demographic Factors on the Development of Mortality due to Circulatory System Diseases in the Slovak Republic // Cent. Eur. J. Public. Health. – 2017. – Vol. 25, № 2. – P. 94–103. DOI: 10.21101/cejph.a5054

- Клеева Л.П. Динамика естественного прироста населения Российской Федерации // Компетентность. – 2020. – № 4. – С. 46–55.

- Экономический ущерб факторов риска, обусловленный их вкладом в заболеваемость и смертность от основных хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации в 2016 году / А.В. Концевая, Д.К. Муканеева, А.О. Мырзаматова, Ю.А. Баланова, М.Б. Худяков, О.М. Драпкина // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 48–55.

- Хамер Г.В. Уровень смертности в России: состояние и меры по ее снижению // Международный журнал гумнитарных и естественных наук. – 2020. – Т. 42, № 3–2. – С. 91–99. DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10268

- Impact of Electronic Cigarettes on the Cardiovascular System / H. Qasim, Z.A. Karim, J.O. Rivera, F.T. Khasawneh, F.Z. Alshbool // J. Am. Heart. Assoc. – 2017. – Vol. 6, № 9. – P. e006353. DOI: 10.1161/JAHA.117.006353

- Kivimäki M., Steptoe A. Effects of stress on the development and progression of cardiovascular disease // Nat. Rev. Cardiol. – 2018. – Vol. 15, № 4. – Р. 215–229. DOI: 10.1038/nrcardio.2017.189

- Argacha J.F., Bourdrel T., van de Borne P. Ecology of the cardiovascular system: A focus on air-related environmental factors // Trends. Cardiovasc. Med. – 2018. – Vol. 28, № 2. – Р. 112–126. DOI: 10.1016/j.tcm.2017.07.013

- Хамер Г.В. Пенсионный возраст повышен. Будет ли продолжительней жизнь россиян? // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 10–2. – С. 120.

- Estimation of tem-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project / R.M. Conroy, K. Pyörälä, A.P. Fitzgerald, S. Sans, A. Menotti, G. De Backer, D. De Bacquer, P. Ducimetière [et al.] // Eur. Heart. J. – 2003. – Vol. 24, № 11. – Р. 987–1003.

- Чазова И.Е., Ощепкова Е.В. Опыт борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России // Аналитический вестник. – 2015. – Т. 597, № 44. – С. 4–8.

- Виртуальный способ оценки риска развития ишемической болезни сердца у носителей полиморфных кардиогенов / О.А. Ефремова, В.М. Никитин, М.И. Чурносов, Л.А. Камышникова, Е.А. Липунова, В.В. Муромцев // Актуальные проблемы медицины. – 2016. – Т. 247, № 26. – С. 76–82.

- Guzik T.J., Touyz R.M. Oxidative stress, inflammation, and vascular aging in hypertension // Hypertension. – 2017. – Vol. 70, № 4. – Р. 660–667. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.07802

- García N., Zazueta C., Aguilera-Aguirre L. Oxidative Stress and Inflammation in Cardiovascular Disease // Oxid. Med. Cell. Longev. – 2017. – № 2017. – P. 5853238. DOI: 10.1155/2017/5853238

- Stress and Inflammation in Coronary Artery Disease: A Review Psychoneuroendocrineimmunology / M. Fioranelli, A.G. Bottaccioli, F. Bottaccioli, M. Bianchi, M. Rovesti, M.G. Roccia // Based. Front. Immunol. – 2018. – № 9. – Р. 2031. DOI: 10.3389/fimmu.2018.02031.eCollection 2018

- Proinflammatory cytokines and ageing of the cardiovascular-renal system / P. Smykiewicz, A. Segiet, M. Keag, T. Żera // Mech. Ageing. Dev. – 2018. – № 175. – Р. 35–45. DOI: 10.1016/j.mad.2018.07.006

- Herpesviruses viral loads and levels of proinflammatory cytokines in apical periodontitis / A. Jakovljevic, A. Knezevic, N. Nikolic, I. Soldatovic, T. Jovanovic, J. Milasin, M. Andric // Oral Dis. – 2018. – Vol. 24, № 5. – Р. 840–846. DOI: 10.1111/odi.12829

- Inflammation and reactivation of latent herpesviruses in older adults / J.M. Bennett, R. Glaser, W.B. Malarkey, D.Q. Beversdorf, J. Peng, J.K. Kiecolt-Glaser // Brain. Behav. Immun. – 2012. – Vol. 26, № 5. – Р. 739–746. DOI: 10.1016/j.bbi.2011.11.007

- Epstein-Barr virus-encoded dUTPase enhances proinflammatory cytokine production by macrophages in contact with endothelial cells: evidence for depression-induced atherosclerotic risk / W.J. Waldman, M.V. Williams Jr, S. Lemeshow,P. Binkley, D. Guttridge, J.K. Kiecolt-Glaser, D.A. Knight, K.J. Ladner, R. Glaser // Brain. Behav. Immun. – 2008. – Vol. 22, № 2. – Р. 215–223. DOI: 10.1016/j.bbi.2007.07.007

- Валеева Э.Т., Ахметшина В.Т., Карамова Л.М., Красовский В.О., Газизова Н.Р. Профессиональный риск нарушений здоровья медицинских работников инфекционной службы Республики Башкортостан // Санитарный врач. – 2020. – № 5. – С. 32–39. DOI: 10.33920/med-08-2005-03

- Sharifipour S., Davoodi Rad K. Seroprevalence of Epstein-Barr virus among children and adults in Tehran, Iran // New Microbes New Infect. – 2020. – № 34. – Р. 100641. DOI: 10.1016/j.nmni.2019.100641

- Anti-Epstein-Barr virus antibodies in Beijing during 2013-2017: What we have found in the different patients / J. Cui, W. Yan, S. Xu, Q. Wang, W. Zhang, W. Liu, A. Ni // PLoS One. – 2018. – Vol. 13, № 3. – Р. e0193171. DOI: 10.1371/journal.pone.0193171

- Seroepidemiological Study of Epstein-Barr Virus in Different Population Groups in Croatia / N. Beader, B. Kolarić, D. Slačanac, I. Tabain, T. Vilibić-Čavlek // Isr. Med. Assoc. J. – 2018. – Vol. 20, № 2. – Р. 86–90.

- Prevalence and molecular profiling of Epstein Barr virus (EBV) among healthy blood donors from different nationalities in Qatar / M.K. Smatti, H.M. Yassine, R. Abu Odeh, A. Al Marawani, S.A. Taleb, A.A. Althani, G.K. Nasrallah // PLoS One. – 2017. – Vol. 12, № 12. – Р. e0189033. DOI: 10.1371/journal.pone.0189033

- Бурмагина И.А., Поздеева М.А., Агафонов В.М. Инфекционный мононуклеоз в северном регионе // Санитарный врач. – 2014. – № 11. – С. 38–41.

- Реактивация инфекции, вызванной вирусом Эпштейна – Барр (Herpesviridae: Lymphocryptovirus, HHV-4), на фоне COVID-19: эпидемиологические особенности / Т.В. Соломай, Т.А. Семененко, Н.Н. Филатов, С.Л. Ведунова, В.Ф. Лавров, Д.И. Смирнова, А.В. Грачёва, Е.Б. Файзулоев // Вопросы вирусологии. – 2021. – Т. 66, № 2. – С. 152–161. https://doi.org/10.36233/0507-4088-40

- Соломай Т.В., Семененко Т.А. Вирусные гепатиты В, С и инфекционный мононуклеоз: эпидемиологическое сходство и различия // Вопросы вирусологии. – 2020. – Т. 65, № 1. – С. 27–34.

- Случай висцеральной формы Эпштейн – Барр вирусной инфекции у подростка / А.Н. Емельянова, Л.Б. Кижло, Н.Н. Чарторижская, Н.А. Мироманова, Ю.А. Витковский // Сибирский медицинский журнал. – 2014. – Т. 29, № 1. – С. 64–68.

- Случай поражения сердца при смешанной стрептококковой и Эпштейна-Барр вирусной инфекции / А.С. Левина, И.В. Бабаченко, С.Н. Чупрова, Н.В. Кочевая, Е.В. Шарипова, О.М. Ибрагимова // Педиатр. – 2016. – Т. 7, № 3. – С. 147–152.

- Руженцова Т.А., Горелов А.В. Значение острых респираторных вирусных инфекций в развитии хронической патологии сердца у детей // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2012. – № 3. – С. 42–46.

- Случай миокардита псевдокоронарного течения с элевацией сегмента ST на ЭКГ / С.Б. Гомбоева, В.В. Рябов,

- Т.А. Шелковникова, В.Ю. Усов, В.А. Марков, Р.С. Карпов // Российский кардиологический журнал. – 2016. – Т. 139, № 11. – С. 95–96.

- Абдрахманова С.Т., Зинкевич Е.Н., Русакова Н.Н. Связь вирусной инфекции с поражением сердечно-сосудистой системы у детей // Оренбургский медицинский вестник. – 2013. – Т. 3, № 1. – С. 37.

- Кардиальные осложнения при инфекционном мононуклеозе у детей / Т.В. Толстикова, Л.В. Брегель, В.Т. Киклевич, В.М. Субботин // Сибирский медицинский журнал. – 2010. – № 5. – С. 33–35.

- Rheumatic fever-mimicking carditis as a first presentation of chronic active Epstein – Barr virus infection / T. Toubo, S. Ohga, H. Takada, N. Suga, A. Nomura, T. Ohno, T. Hara // Acta Paediatr. – 2006. – Vol. 95, № 5. – Р. 614–618. DOI: 10.1080/08035250500371821

- Дифференциальный диагноз воспалительного и невоспалительного поражения миокарда у юного спортсмена (описание клинического случая) / Л.А. Балыкова, С.А. Ивянский, Н.В. Щекина, А.Н. Урзяева, И.А. Горбунова // Вестник современной клинической медицины. – 2013. – Т. 6, № 3. – С. 28–31.

- Особенности спектра кардиоспецифических аутоантител у детей с аритмиями / М.Г. Кантемирова, Я.В. Луценко, А.А. Абросимова, Л.Г. Кузьменко, А.Б. Полетаев, Е.А. Дегтярева // Российский вестник перинаталогии и педиатрии. – 2010. – № 1. – С. 68–72.

- Клинико-морфологический подход к диагностике «идиопатических» аритмий и синдрома ДКМП как основа дифференциальной терапии. Часть 2 (лечение) / О.В. Благова, А.В. Недоступ, Е.А. Коган, В.А. Сулимов, Ю.В. Осипова, В.П. Седов, А.Г. Куприянова, В.А. Зайденов [и др.] // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2014. – Т. 10, № 2. – С. 195–202.

- Familial predisposition and microbial etiology in dilated cardiomyopathy / S. Pankuweit, A. Richter, V. Ruppert, B. Maisch // Herz. – 2009. – Vol. 34, № 2. – Р. 110–116. DOI: 10.1007/s00059-009-3200-2

- Identification of potential pathogenic viruses in with acute myocarditis using next-generation sequencing / S. Takeuchi, J.I. Kawada, Y. Okuno, K. Horiba, T. Suzuki, Y. Torii, K. Yasuda, A. Numaguchi [et al.] // J. Med. Virol. – 2018. – Vol. 90, № 12. – Р. 1814–1821. DOI: 10.1002/jmv.25263

- Никитина И.Л., Вершинина Т.Л. Миокардит у детей: проблемы и решения // Медицинский совет. – 2017. – № 1. – С. 238–245.

- Клинико-морфологический подход к диагностике «идиопатических» аритмий и синдрома ДКМП как основа дифференциальной терапии. Часть 1 (диагностика) / О.В. Благова, А.В. Недоступ, Е.А. Коган, В.А. Сулимов, Ю.В. Осипова, В.П. Седов, А.Г. Куприянова, В.А. Зайденов [и др.] // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2014. – Т. 10, № 1. – С. 62–72.

- Чиликина Ю.М., Садыкова Д.И. Показатели аутоантител к миокарду у детей с желудочковыми экстрасистолами // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2016. – № 4. – С. 179.

- Гетерофильные антикардиальные антитела и сердечно-сосудистые изменения у детей с вирусными инфекциями / М.Г. Кантемирова, Е.А. Дегтярева, М.Ю. Цицилашвили, В.А. Артамонова, Н.Ю. Егорова, О.Н. Трошева // Международный журнал интервенционной кардиологии. – 2008. – № 16. – С. 49–54.

- Якушина С.А., Кистенева Л.Б. Вирус Эпштейна-Барр (Herpesviridae: Gammaherpesvirinae: Lymphocryptovirus: Human gammaherpesvirus 4): репликативные стратегии // Вопросы вирусологии. – 2020. – Т. 65, № 4. – С. 191–202.