Риск развития хронической сердечной недостаточности у больных гипертонической болезнью в зависимости от истинной жесткости артерий

Автор: Чернявина А.И., Козиолова Н.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.35, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: определить риск развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных гипертонической болезнью (ГБ) в зависимости от истинной жесткости артерий.Материал и методы. В исследование были включены 175 пациентов с ГБ без верифицированного диагноза ХСН. Средний возраст составил 48,5 ± 6,8 лет. Пациентам проводились общеклинические обследования, объемная сфигмоплетизмография с оценкой сердечно-лодыжечно-сосудистого индекса (CAVI, Cardio-ankle vascular index), эхокардиография с оценкой фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), диастолической функции ЛЖ, индекса массы миокарда ЛЖ, индексированного объема левого предсердия, определение концентрации N-терминального фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в крови. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от индекса CAVI. Первую группу составил 141 (80,6%) пациент с индексом CAVI 9.Результаты. У пациентов 1-й группы уровень NT-proBNP составил 0,008 [0,006; 5,770], что было статистически значимо ниже, чем во 2-й группе, где уровень NT-proBNP составил 13,08 [0,01; 350,65] нг/мл (р = 0,041). Показатели отношения шансов (ОШ) и относительного риска (ОР) также были статистически значимыми. Шанс развития ХСН при индексе CAVI > 9 увеличивался почти в 7 раз (ОШ = 6,9; 95% ДИ = 2,8-16,8), а ОР ее развития составлял 4,1 (95% ДИ = 2,2-7,6). Чувствительность и специфичность составили 55,9 и 84,4% соответственно. При проведении корреляционного анализа выявлена прямая, средней степени взаимосвязь между уровнем NТ-proBNP и индексом CAVI (r = 0,35; p 9, отражающим увеличение истинной артериальной жесткости, имеют больший риск развития ХСН, оцениваемый по концентрации NТ-proBNP в крови. Оценка влияния артериальной жесткости, регистрируемой в пределах промежуточных значений индекса CAVI, на риск возникновения ХСН требует дальнейшего изучения.

Риск сердечной недостаточности, гипертоническая болезнь, сердечно-лодыжечно-сосудистый индекс

Короткий адрес: https://sciup.org/149126186

IDR: 149126186 | УДК: 616.12-008.331.1-06: | DOI: 10.29001/2073-8552-2020-35-2-98-105

Текст научной статьи Риск развития хронической сердечной недостаточности у больных гипертонической болезнью в зависимости от истинной жесткости артерий

–105 УДК 616.12-008.331.1-06: 616.12-008.46-036.12

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) рассматривается как многофакторное заболевание, которое занимает одно из ведущих мест в структуре сердечно-сосудистой смертности в мире. Распространенность ХСН в Российской Федерации (РФ), по данным эпидемиологического исследования ЭПОХА, варьирует от 7 до 10%, при этом ее распространенность существенно зависит от критериев постановки диагноза [1]. Одной из основных причин развития ХСН в РФ является гипертоническая болезнь (ГБ). Основными принципами постановки диагноза ХСН являются наличие клинических симптомов и признаков, дисфункции сердца и/или его структурной перестройки, сопровождающееся увеличением натрийуретических пептидов (НУП) в крови. В тех случаях, когда структурно-функциональная перестройка сердца не сопровождается клиническими проявлениями, речь идет о бессимптомной ХСН. Согласно международным и российским рекомендациям, для скрининга пациентов с целью выявления ХСН необходимо определение, в первую очередь, НУП в крови, увеличение которых выше диагностических значений рассматривается как один из критериев постановки диагноза ХСН [1, 2].

Системе НУП отводят важную роль в патогенезе формирования ХСН и, соответственно, ремоделировании сердечно-сосудистой системы в целом. Мозговой натрийуретический пептид (BNP) и его предшественник – N-терминальный фрагмент предшественника BNP (NT-proBNP) – являются маркерами миокардиального стресса, нарастание которого даже в диапазоне нормаль- ных значений может свидетельствовать о риске развития ХСН.

Известно также, что NT-proBNP является не только диагностическим критерием ХСН и маркером ее тяжести, но и ассоциируется с субклинической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) у бессимптомных лиц [3] и рассматривается как самостоятельный прогностический предиктор [4].

По некоторым данным, на ранних стадиях ГБ у бессимптомных пациентов наблюдается дефицит или снижение уровня BNP, что способствует прогрессированию ГБ и увеличению цифр АД при клиническом измерении [5]. С другой стороны, в последнее время несколько проспективных наблюдательных исследований показали, что незначительное повышение НУП в крови может наблюдаться и в общей популяции. При этом механизмы, лежащие в основе повышения НУП у здоровых субъектов, которые могут быть связаны с риском развития ХСН, изучены недостаточно и носят противоречивый характер [6]. Поэтому проблема влияния НУП на прогрессирование ГБ и формирование ХСН у данной категории является дискуссионной и продолжает активно обсуждаться в научных сообществах.

Таким образом, поиск и определение универсальных и легкодоступных для скрининга предикторов развития ХСН у пациентов с ГБ без клинических признаков и симптомов ХСН являются актуальной задачей для кардиологии.

Артериальная жесткость как критерий поражения артерий при ГБ регламентирован во всех рекомендательных документах на основании больших эпидемиологических и рандомизированных исследований, а также их метаанализов. Кроме того, артериальная жесткость является и доказанным фактором риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний.

Для оценки артериальной жесткости в качестве критерия рекомендован сердечно-лодыжечно-сосудистый индекс (CAVI), который не зависит от уровня артериального давления (АД) во время измерений и отражает истинную жесткость артериального русла от аорты до лодыжки [7]. Кроме того, имеются данные о том, что индекс CAVI является самостоятельном предиктором сердечно-сосудистых событий [8]. Поэтому можно предположить, что артериальная жесткость может быть также рассмотрена в качестве предполагаемого фактора риска развития ХСН.

В последнее время в литературе появляются данные о взаимосвязи артериальной жесткости и уровня NT-proBNP [9–13]. Однако большинство исследований касаются либо пациентов с ГБ в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС) или сахарным диабетом 2-го типа, либо здоровых лиц. Кроме того, для оценки артериальной жесткости в данных работах чаще используются скорость пульсовой волны (СПВ) в плече-лодыжечном сегменте или индекс аугментации [10, 11, 13]. Следовательно, определение значимости истинной артериальной жесткости, определяемой с помощью индекса CAVI у больных ГБ для оценки риска развития ХСН, является актуальной клинической задачей, решение которой может быть использовано для выявления новых факторов риска ранней ХСН, что может обеспечить профилактику ее возникновения и развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Цель исследования: определение риска развития ХСН у больных ГБ в зависимости от истинной жесткости артерий.

Материал и методы

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской Декларации. Протокол исследования был одобрен этическим комитетом. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

В исследование были включены 175 пациентов трудоспособного возраста с ГБ, работающих на одном из предприятий г. Перми, в том числе 116 (66,3%) мужчин и 59 (33,7%) женщин. Средний возраст составил 48,5 ± 6,8 лет. Средняя длительность ГБ – 5,00 [3; 7] лет. Диагноз ГБ был верифицирован в соответствии с Российскими (2020) и Европейскими рекомендациями по артериальной гипертонии (2018).

В исследование включались пациенты с ГБ любой стадии и степени повышения АД без верифицированного диагноза ХСН. Из исследования исключались пациенты со вторичной артериальной гипертензией (АГ); пациенты, имеющие онкологические и другие заболеваниями, требующие специфического лечения и наблюдения; пациенты с острыми воспалительными и инфекционными заболеваниями; пациенты с психическими заболеваниями, препятствующими подписанию информированного согласия и адекватному контакту с больным в период обследования. У всех больных ГБ определялись факторы сердечно-сосудистого риска, структура поражения органов-мишеней и ассоциированных клинических состояний [14].

Для оценки структурно-функционального состояния сердца проводилась эхокардиография (ЭхоКГ) согласно стандартной методике, рекомендованной Американским и Европейским обществом ЭхоКГ, на ультразвуковом сканере Vivid S5 (General Electric, США) с определением фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) по методу Симпсона, оценки диастолической функции ЛЖ с определением скоростных показателей трансмитрального диастолического потока и тканевой визуализации движения фиброзного кольца митрального клапана, индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), индексированного объема левого предсердия. Сохраненной ФВ ЛЖ считали 50% и более, промежуточной – от 40 до 49%, сниженной – менее 40%. Критериями гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) считали ИММ-ЛЖ >115 г/м2 у мужчин и >95 г/м2 – у женщин, либо >50 г/м у мужчин и >47 г/м у женщин. Индексированный объем левого предсердия, превышающий 34 мл/м2, рассматривали как структурное изменение сердца. Для определения истинной жесткости артерий проводили объемную сфигмоплетизмографию на приборе VaSeraVS-1000 (Fucuda Denshi, Япония). Аппарат измеряет и автоматически регистрирует АД осциллометрическим методом, имеющим высокую корреляцию с допплеровской методикой измерения; плетизмограммы на четырех конечностях (с помощью манжет); электрокардиографию и фонокардиографию.

Индекс CAVI, отражающий истинную жесткость артериальной стенки, не зависящий от уровня АД и отраженной волны в сосуде между клапаном сердца и голенью, вычисляли автоматически по формуле [15]:

CAVI = a [(2ρ/Δ P ) · ln( P s/ P d) · PWV2] + b .

где a и b – константы, PWV – скорость пульсовой волны от клапана аорты до лодыжки, Ps – систолическое артериальное давление, Pd – диастолическое артериальное давление, ΔP – пульсовое давление, ρ – плотность крови.

CAVI ниже 8,0 считается нормальным; значение меньше 9,0, но больше (или равное) 8,0 – «пограничным», а значение CAVI больше или равное 9,0 – выше нормы, что свидетельствует о поражении артерий [15].

Для оценки риска развития ХСН всем пациентам определяли концентрацию NT-proBNP в сыворотке крови с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием реактива фирмы «Вектор-Бест» (Россия) на анализаторе Expert Plus Microplate Reader (Biochrom, Великобритания). Концентрация NT-proBNP в сыворотке крови выше 125 пг/мл рассматривалась как показатель, соответствующий одному из диагностических критериев ХСН.

Для оценки фильтрационной функции почек определяли концентрацию сывороточного креатинина методом ИФА, рассчитывали скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле СKD-EPIcre (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration Creatinine-based), концентрацию цистатина С в сыворотке крови методом ИФА с использованием реактива BioVendor (Чехия) на анализаторе Immulite 1000 (DPC, США) с расчетом СКФ по формуле CKD-EPIcys (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration Cystatin-based). Превышение концентрации цистатина C в сыворотке крови выше 1000 нг/мл расценивали как нарушение фильтрационной функции почек.

Для оценки состояния канальцевого аппарата почек определяли концентрацию NGAL в сыворотке крови методом ИФА с применением реактива BioVendor (Чехия) на анализаторе Immulite 1000 (DPC, США). Концентрация NGAL в сыворотке крови, превышающая 2,6 нг/мл, расценивалась как показатель канальцевой дисфункции. Приверженность к лечению оценивали с помощью опросника Мориски – Грина и по дневникам больных [16].

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли при помощи программы STATISTICA 10.0. Для количественных признаков были рассчитаны среднеарифметическое значение (M) ± стандартное отклонение (SD) или медиана с нижним и верхним квартилем (Ме [LQ; UQ]), для качественных признаков абсолютная частота проявления признака, частота проявления признака в процентах (%) или 95% доверительный интервал (ДИ). Для проверки статистических гипотез о виде распределе- ния применяли критерии Шапиро – Уилка и Колмогорова – Смирнова. Распределение большинства признаков не соответствовало закону нормального распределения: для статистического анализа количественных признаков использовали критерий Манна – Уитни. Для количественных показателей при нормальном распределении применяли t-критерий Стьюдента. Для качественных признаков использовали критерий χ2. Статистически значимыми считали различия данных при р < 0,05. Для изучения взаимосвязи между CAVI и концентрацией NT-proBNP были составлены таблицы сопряженности 2 х 2, рассчитан χ2 с вычислением достигнутого уровня значимости для них с поправкой Йетса на непрерывность, определены отношение шансов (ОШ), относительный риск (ОР) и 95% ДИ для ОШ и ОР. При р < 0,05 различия считали статистически значимыми. Исследование взаимосвязи между признаками проводили на основе ранговых коэффициентов корреляции Спирмена.

Финансирование произведено из собственных средств авторов работы.

Все манипуляции, связанные с разработкой дизайна исследования, получением информированного согласия, забором биологического материала, проведением диагностических тестов, интерпретацией результатов и их статистической обработкой, произведены авторами самостоятельно.

Результаты

С целью оценки риска развития ХСН в зависимости от истинной жесткости артерий все пациенты были разделены на 2 группы. 1-ю группу составил 141 (80,6%) пациент, у которых индекс CAVI был в диапазоне нормальных значений менее 9, 2-ю группу – 34 (19,4%) пациента, у которых индекс СAVI превышал нормальные значения и был более 9. Пациенты в группах статистически значимо не отличались по возрасту, полу, структуре и частоте встречаемости факторов сердечно-сосудистого риска, частоте и тяжести поражения органов-мишеней и ассоциированных клинических состояний, сопутствующей патологии и медикаментозной терапии (табл. 1). Также пациенты не отличались в группах по уровню систолического и диастолического АД, частоте сердечных сокращений (ЧСС).

Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика пациентов в зависимости от индекса CAVI ( n = 175) по группам обследуемых Table 1. The CAVI-dependent clinical and medical history characterization of patients in groups 1 and 2 ( n = 175)

|

Показатели Characteristics |

1-я группа – индекс CAVI < 9 ( n = 141) Group 1 with CAVI < 9 ( n = 141) |

2-я группа – индекс CAVI > 9 ( n = 34) Group 2 with CAVI > 9 ( n = 34) |

р |

|

Пол, абс. м/ж |

90/51 |

26/8 |

0,162 |

|

Gender, аbs. male/female |

|||

|

Возраст, лет Age, years |

48,4 ± 6,6 |

49,7 ± 8,3 |

0,362 |

|

Курение, абс./% Smoking, abs./% |

30/21,3 |

12/35,3 |

0,086 |

|

Избыточное употребление соли, абс./% High salt intake, abs./% |

69/48,9 |

15/44,1 |

0,614 |

|

Низкая физическая активность, абс./% Low physical activity, abs./% |

122/86,5 |

28/82,4% |

0,533 |

|

Стаж ГБ, лет Hypertension duration, years |

5,0 [3,0; 7,0] |

6,5 [4,0; 7,5] |

0,240 |

|

ИБС, абс./% CAD, abs./% |

34/24,1 |

8/23,.5 |

0,916 |

Окончание табл. 1

End of table 1

|

Показатели Characteristics |

1-я группа – индекс CAVI < 9 ( n = 141) Group 1 with CAVI < 9 ( n = 141) |

2-я группа – индекс CAVI > 9 ( n = 34) Group 2 with CAVI > 9 ( n = 34) |

р |

|

ИМ, абс./% MI, abs./% |

5/3,6 |

2/5,9 |

0,533 |

|

ЧКВ, абс./% PCI, abs./% |

3/2,1 |

2/5,9 |

0,239 |

|

АКШ, абс./% CABG, abs./% |

1/0,8 |

0/0% |

0,623 |

|

ЖНРС, абс./% Ventricular arrhythmias, abs./% |

19/13,5 |

7/20,6 |

0,296 |

|

ОНМК, абс./% Stroke, abs./% |

0/0 |

1/2,9 |

0,381 |

|

СД, абс./% DM, abs./% |

20/14,2 |

9/26,5 |

0,084 |

|

ХОБЛ, абс./% COPD, abs./% |

3/2,1 |

2/5,9 |

0,239 |

|

ИМТ, кг/м2 BMI, kg/m2 |

28,7 ± 4,3 |

29,9 ± 2,1 |

0,058 |

|

ОТ, см WC, cm |

95,6 ± 11,4 |

98,4 ± 3,9 |

0,257 |

|

САД, мм рт. ст. SBP, mmHg |

138,3 ± 12,1 |

144,6 ± 7,6 |

0,103 |

|

ДАД, мм рт. ст. DBP, mmHg |

91,9 ± 10,4 |

96,9 ± 9,6 |

0,142 |

|

ЧСС, уд./мин HR, bpm |

64,1 ± 10,1 |

73,1 ± 10,8 |

0,097 |

Примечание: ГБ – гипертоническая болезнь, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ИМ – инфаркт миокарда, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, АКШ – аортокоронарное шунтирование, ЖНРС – желудочковое нарушение ритма, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, СД – сахарный диабет, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, ИМТ – индекс массы тела, ОТ – окружность талии, САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолические артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений.

Abbreviations: CAD – coronary arterial disease, MI – myocardial infarction, PCI – percutaneous coronary intervention, CABG – coronary artery bypass grafting, DM – diabetes mellitus, COPD – chronic obstructive pulmonary disease, BMI – body mass index, WC – waist circumference, SBP – systolic blood pressure, DBP – diastolic blood pressure, HR – heart rate.

Целевой уровень систолического АД достигался у 134 (92,4%) больных, диастолического АД – у 126 (86,9%) пациентов без статистических различий между группами.

При оценке структуры лекарственной терапии ГБ было выявлено, что 49,1% пациентов получали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ),

50,9% – антагонисты рецепторов к ангиотензину II (АРА), 43,4% – β-адреноблокаторы (БАБ), 53,1% – антагонисты кальция, 30,9% – тиазидные и тиазидоподобные диуретики, 66,3% – статины, 24,0% – антиагреганты. При этом статистически значимых различий между группами по структуре лекарственной терапии ГБ и дислипидемии выявлено не было (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика лекарственной терапии пациентов в зависимости от индекса CAVI по группам обследуемых ( n = 175)

Table 2. The CAVI-dependent characterization of drug therapy in patient groups ( n = 175)

|

Показатели Characteristics |

1-я группа – индекс CAVI < 9 ( n = 141) Group 1 – CAVI < 9 ( n = 141) |

2-я группа – индекс CAVI > 9 ( n = 34) Group 2 – CAVI > 9 ( n = 34) |

р |

|

ИАПФ, абс./% ACEI, abs./% |

70/49,7 |

16/47,1 |

0,787 |

|

АРА, абс./% ARB, abs./% |

71/50,4 |

18/52,9 |

0,787 |

|

БАБ, абс./% Beta blockers, abs./% |

61/43,3 |

15/44,1 |

0,929 |

|

Антагонисты кальция, абс./% CCB, abs./% |

72/51,1 |

21/61,8 |

0,262 |

|

Диуретики, абс./% Diuretics, abs./% |

47/33,3 |

7/20,6 |

0,149 |

|

Статины, абс./% Statins, abs./% |

91/64,5 |

25/73,5 |

0,320 |

|

Антиагреганты, абс./% Antiplatelets, abs./% |

34/24,1 |

8/23,5 |

0,916 |

Примечание: ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АРА – антагонисты рецепторов к ангиотензину II, БАБ – β-адреноблока-торы.

Abbreviations: ACEI – angiotensin-converting enzyme inhibitors, ARB – angiotensin receptor blockers, CCB – calcium channel blockers.

За счет высокой мотивации сохранения рабочего места на предприятии приверженность к лечению в обеих группах была высокой. При сравнении баллов по опроснику Мориски – Грина в 1-й группе показатель составил 4,08 [4,0; 4,2], во 2-й группе – 3,9 [3,7; 4,0], статистически значимых различий не выявлено ( р = 0,701).

У всех пациентов по данным ЭхоКГ ФВ ЛЖ была сохранена; 39,4% пациентов имели ГЛЖ, оцененную по ИММЛЖ; у 30,3% пациентов была выявлена диастолическая дисфункция ЛЖ (ДДЛЖ). При этом в группах частота встречаемости структурно-функциональных изменений сердца по данным ЭхоКГ статистически значимо не отличались (табл. 3).

Таблица 3. Характеристика структурно-функционального состояния сердца по данным эхокардиографии в зависимости от индекса CAVI ( n = 175)

Table 3. Echocardiography-based characterization of the structural and functional state of the heart depending on CAVI ( n = 175)

|

Показатели Parameters |

1-я группа – индекс CAVI < 9 ( n = 141) Group 1 – CAVI < 9 ( n = 141) |

2-я группа – индекс CAVI > 9 ( n = 34) Group 2 – CAVI > 9 ( n = 34) |

р |

|

ФВ ЛЖ, % LV EF, % |

63,8 ± 8,2 |

61,1 ± 8,9 |

0,824 |

|

ГЛЖ, абс./% LVH, abs./% |

51/36,2% |

18/52,9% |

0,073 |

|

ДДЛЖ, абс./% LV DD, abs./% |

39/27,7% |

14/41,2% |

0,124 |

Примечание: ЭхоКГ – эхокардиография, ФВ – фракция выброса, ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка, ДДЛЖ – диастолическая дисфункция левого желудочка.

Abbreviations : EF – ejection fraction, LV – left ventricular, LVH – left ventricular hypertrophy, DD – diastolic dysfunction.

При оценке функции почек у пациентов не было отмечено отклонений от нормальных значений по уровню сывороточного креатинина и СКФ по формуле CKD-EPIcre. 45 (25,7%) пациентов имели повышение уровня цистати-на С, 10 (5,7%) пациентов – снижение СКФ по формуле CKD-EPIcys меньше 60 мл/мин/1,73 м2, у 28(16,0%) пациентов был повышен уровень NGAL. Однако группы статистически значимо не отличались как по средним значениям этих показателей, так и по количеству пациентов, имеющих значения выше или ниже референсных (табл. 4). Следовательно, отсутствие различий между группами по представленным параметрам позволяет исключить влияние показателей, отражающих состояние клубочкового и тубулоинтерстициального аппарата почек, на уровень NT-proBNP у больных, включенных в исследование.

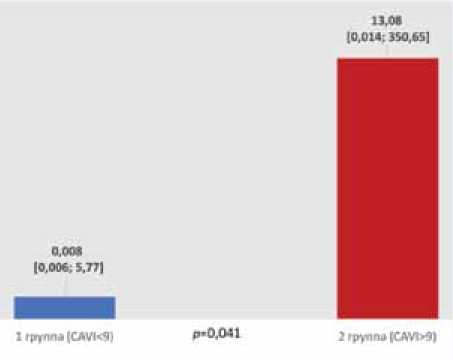

У 41 (23,4%) больного концентрация NT-proBNP была выше 125 пг/мл. При сравнительной оценке концентрации NT-proBNP были выявлены следующие различия между группами обследуемых: у пациентов 1-й группы концентрация NT-proBNP составила 0,008 [0,006; 5,770] пг/мл, и была статистически значимо ниже, чем во 2-й группе, в которой концентрация NT-proBNP была 13,08 [0,01; 350,65] нг/мл ( р = 0,041), рис. 1.

При проведении корреляционного анализа выявлена прямая, средней степени взаимосвязь между уровнем NТ-proBNP и индексом CAVI ( r = 0,35; p < 0,005).

Таблица 4. Показатели состояния клубочкового и тубулоинтерстициального аппарата почек у пациентов в зависимости от индекса CAVI по группам обследуемых ( n = 175)

Table 4. Characteristics of the glomerular and tubulointerstitial apparatus in the kidneys of patients, depending on the CAVI index for the groups of subjects ( n = 175)

|

Показатели Parameters |

1-я группа – индекс CAVI < 9 ( n = 141) Group 1 – CAVI < 9 ( n = 141) |

2-я группа – индекс CAVI > 9 ( n = 34) Group 2 – CAVI > 9 ( n = 34) |

р |

|

Цистатин С, нг/мл Cystatin C, ng/mL |

962,8 [851,9; 1012,0] |

1077,0 [911,0; 1145,0] |

0,099 |

|

СКФпо формуле CKD-EPIcys, мл/мин/1,73 м2 GFR calculated using CKD-EPIcys formula, mL/min/1.73 m2 |

82,0 [77,0; 106,0] |

71,5 [66,5; 91,0] |

0,090 |

|

Креатинин сыворотки, мкмоль/л Serum creatinine, μmol/L |

73,9 [67,2; 80,6] |

89,7 [47,0; 101,3] |

0,400 |

|

СКФ по формуле CKD-EPIcre, мл/мин/1,73 м2 GFR calculated using CKD-EPIcre formula, mL/min/1.73 m2 |

99,3 [85,7; 107,9] |

90,8 [78,4; 118,1] |

0,744 |

|

NGAL, нг/мл NGAL, ng/mL |

1,5 [1,0; 2,7] |

1,6 [0,2; 2,3] |

0,573 |

Примечание: СКФ – скорость клубочковой фильтрации, NGAL – липокалин, ассоциированный с нейтрофильной желатиназой человека.

Abbreviations: GFR – glomerular filtration rate, NGAL – neutrophil gelatinase-associated lipocalin.

Рис. 1. Концентрация NT-proBNP у пациентов с гипертонической болезнью в зависимости от индекса CAVI по группам обследуемых, пг/мл

Fig. 1. Concentrations of NT-proBNP in hypertensive patients depending on CAVI in group 1 and 2, ng/mL

Показатели ОШ и ОР развития ХСН, оцененной по концентрации NT-proBNP в зависимости от истинной жесткости артерий, были статистически значимо высокими. Шанс развития ХСН при индексе CAVI > 9 увеличивался почти в 7 раз (ОШ = 6,9; 95% ДИ = 2,8–16,8), ОР ее развития составлял 4,1 (95% ДИ = 2,2–7,6). Чувствительность и специфичность составили 55,9 и 84,4% соответственно.

Обсуждение

В нашей работе показано, что риск развития ХСН, оцененный по концентрации NT-proBNP, у пациентов с ГБ зависит не столько от частоты достижения целевого уровня АД, сколько обусловлен наличием у этих пациентов структурных и функциональных изменений артериальной стенки, приводящих к увеличению истинной артериальной жесткости. При этом изменения артериальной стенки связаны с повышением истинной жесткости артерий.

Полученные данные можно обосновать и с физиологической точки зрения. Известно, что повышение артериальной жесткости приводит к уменьшению эластичности периферических артерий и изменению отраженной волны. В норме отраженная волна возвращается в аорту во время диастолы. При повышении артериальной жесткости отраженная волна возвращается в аорту во время поздней систолы [17]. Это смещение отраженной волны от диастолы к систоле может привести к увеличению постнагрузки на сердце и снижению коронарной перфузии. Этот процесс может быть триггером развития диастолической дисфункции сердца и гипертрофии ЛЖ. Растяжение кардиомиоцитов является наиболее важным стимулом для продукции НУП, поэтому увеличение постнагрузки на сердце может приводить к миокардиальному стрессу, а значит, стимулировать продукцию NT-proBNP [6].

-

Н. Tomiyama и соавт. также подтвердили, что именно отраженная волна, которая накладывается на позднюю систолу, приводит к миокардиальному стрессу и увеличению концентрации NT-proBNP, поэтому может быть более значимым фактором, определяющим развитие сердечной гемодинамической нагрузки у лиц с сохраненной ФВ ЛЖ [13].

E.-H. Nah и соавт. выдвинули предположение, что более высокий уровень NT-proBNP может быть связан не столько с ДДЛЖ, сколько с начальными доклиническими структурными изменениями сердца. Следовательно, можно предположить, что увеличение NT-proBNP даже в диапазоне нормальных значений может быть фактором риска развития ХСН [18].

С другой стороны, имеются исследования, в которых NT-proBNP, наряду с гомоцистеином и микроальбумином мочи, рассматривается как самостоятельный биомаркер сосудистых заболеваний, в том числе и таких, как поражение артерий при ГБ [9], поэтому в нашей работе в ка-

Список литературы Риск развития хронической сердечной недостаточности у больных гипертонической болезнью в зависимости от истинной жесткости артерий

- Мареев В. Ю., Фомин И. В., Агеев Ф. Т. Беграмбекова Ю. Л., Ва-сюк Ю. А., Гарганеева А. А. и др. Клинические рекомендации ОССН - РКО - РНМОТ. Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН). Диагностика, профилактика и лечение. Кардиология. 2018;58(S6):8-158.

- Ponikowski P.,Voors А.А., Anker S.D., Bueno Н., Cleland J.-G.-F., Coats A.-J.-S. et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2016;37(27):2129-2200. DOI: 10.1093/ eurheartj/ehw128.

- Ndumele C.E., Matsushita K., Sang Y., Lazo M., Agarwal S.K., Nambi V. et al. N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide and Heart Failure Risk among Individuals with and without Obesity: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Circulation. 2016;133(7):631-638. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.017298.

- Okamoto R., Ali Y., Hashizume R., Suzuki N., Ito M. BNP as a major player in the heart-kidney connection. Int. J. Mol. Sci. 2019;20(14):3581. DOI: 10.3390/ijms20143581.

- Обрезан А.Г., Куликов Н.В. Нейрогуморальный дисбаланс при хронической сердечной недостаточности: классические и современные позиции. Российский кардиологический журнал. 2017;9(149):83-92. Obrezan A.G., Kulikov N.V. Neuro-humoraldisbalance in chronic heart failure: classic and modern perspectives. Russian Journal of Cardiology. 2017;9(149):83-92 (In Russ.). DOI: 10.15829/1560-4071-2017-9-83-92.

- Iwasaki Y., Tomiyama Н., Shiina K., Matsumoto C., Nakano H., Fujii M. et al. Possible mechanisms underlying elevated serum N-terminal pro-brain natriuretic peptide in healthy Japanese subjects. Circulation Reports. 2019;1:372-377. DOI: 10.1253/circrep.CR-19-0057.

- Townsend R.R., Wilkinson I.B., Schiffrin E.L., Avolio A.P., Chirinos J.A., Cockcroft J.R. et al. American Heart Association Council on Hypertension Recommendations for improving and standardizing vascular research on arterial stiffness: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension. 2015;66(3):698-722. DOI: 10.1161/ HYP.0000000000000033.

- Saiki A., Sato Y., Watanabe R., Watanabe Y., Imamura H., Yamaguchi T. et al. The role of a novel arterial stiffness parameter, cardio-ankle vascular index (CAVI), as a surrogate marker for cardiovascular diseases. J. Atheroscler. Thromb. 2016;23(2):155-168. DOI: 10.5551/jat.32797.

- Liu J., Liu H., Zhao H., Shang G., Zhou Y., Li L. et al. Descriptive study of relationship between cardioankle vascular index and biomarkers in vas-cularrelated diseases. Clin. Exp. Hypertens. 2017;39(5):468-472. DOI: 10.1080/10641963.2016.1273946.

- Kimura K., Tomiyama H., Matsumoto C., Odaira M., Shiina K., Nagata M. et al. Correlations of arterial stiffness/central hemodynamics with serum cardiac troponin T and natriuretic peptide levels in a middle-aged male worksite cohort. J. Card. 2015;66(2):135-142. DOI: 10.1016/j. jjcc.2014.10.008.

- Odaira M., Tomiyama H., Matsumoto C., Yoshida M., Shiina K., Nagata M. et al. Strength of relationships of the pulse wave velocity and central he-modynamic indices with the serum N-terminal fragment B-type natriuretic peptide levels in men. Circulation Journal. 2012;76(8):1928-1933. DOI: 10.1253/circj.CJ-12-0044.

- Liu H., Liu J., Zhao H., Li L., Shang G., Zhou Y. et al. The design and rationale of the Beijing Vascular Disease Patients Evaluation Study (BEST study).Contemp. Clin. Trials Commun. 2017;7:18-22. DOI: 10.1016/j. conctc.2017.05.004.

- Tomiyama H.,Nishikimi T., Matsumoto C., Kimura K., Odaira M., Shiina K. et al. Longitudinal changes in late systolic cardiac load and serum NT-proBNPlevels in healthy middle-aged Japanese men. American Journal of Hypertension. 2015;28(4):452-458. DOI: 10.1093/ajh/hpu174.

- Williams B., Mancia G., Spiering W., Rosei E.A., Azizi M., Michel B. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. J. Hypertens. 2018;36(10):1953-2041. DOI: 10.1097/ HJH.0000000000001940.

- Sun C.K. Cardio-ankle vascular index (CAVI) as an indicator of arterial stiffness. Integr. Blood Press. Control. 2013;6:27-38. DOI: 10.2147/IBPC. S34423.

- Ben A.J., Neumann C.R., Mengue S.S. The Brief Medication Questionnaire and Morisky-Green Test to evaluate medication adherence. Revista de Saude Publica. 2012;46(2):279-289. DOI: 10.1590/S0034-89102012005000013.

- Li J.K.-J. Arterial wall properties in men and women: Hemodynamic analysis and clinical implications. Sex-specific analysis of cardiovascular function. Adv. Exp. Med. Biol. 2018;1065:291-306. DOI: 10.1007/978-3-319-77932-4_19.

- Nah E.-H., Kim S.-Y., Cho S., Kim S., Cho H.-I. Plasma NT-proBNP levels associated with cardiac structural abnormalities in asymptomatic health examinees with preserved ejection fraction: a retrospective cross-sectional study. BMJ Open. 2019;9:e026030. DOI: 10.1136/bmjop-en-2018-026030.