Риск развития плацентарной недостаточности при беременности, осложненной невынашиванием

Автор: Захарова И.В., Чабанова Е.Б., Федоренко О.А., Торопкина Е.Л., Белова Н.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 4-2 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: изучение состояния фето-плацентарного комплекса у беременных группы высокого риска по развитию плацентарной недостаточности. В ходе исследования было обследовано 211 беременных женщин в возрасте от 18 до 30 лет, I группу составили 81 здоровая беременная женщина, во II группу вошли 130 беременных с невынашиванием. Выявленные при исследовании отклонения свидетельствуют о неблагоприятном воздействии угрозы прерывания беременности на состояние плаценты, вызывая в ней изменения, которые в последующем, в случае срыва адаптационно-компенсаторных резервов, приводят к нарушению функций плаценты.

Плацентарная недостаточность, угроза прерывания беременности

Короткий адрес: https://sciup.org/14919310

IDR: 14919310 | УДК: 618.3-06:618.39]:618.36-008.64

Текст научной статьи Риск развития плацентарной недостаточности при беременности, осложненной невынашиванием

The work objective is to study the condition of feto-placentary complex in pregnant women from the group of high risk of PI development. 211 pregnant women at the age from 18 to 30 years have been examined, 1st group was composed from 81 healthy pregnant women, the 2nd group included 130 pregnant women with threat of miscarriage. Thus, the deviations revealed during the study testify to unfavorable influence of miscarriage threat on a placenta condition, causing changes in it, which subsequently, in the case of adaptive compensatory reserve failure, lead to failure of placenta functions. Key words: placental insufficiency, threat of miscarriage.

В настоящее время известно, что наиболее частая причина нарушений состояния плода во время беременности – плацентарная недостаточность (ПН), являющаяся основной причиной внутриматочной гипоксии, синдрома внутриутробной задержки роста плода (ВЗРП). Фето-плацентарная недостаточность (ФПН) – это патофизиологический феномен, состоящий из комплекса нарушений трофической, эндокринной и метаболической функции плаценты, ведущих к ее неспособности поддерживать адекватный и достаточный обмен между организмами матери и плода [3, 8, 9]. В настоящее время установлено, что это патологическое явление сопровождает практически все осложнения беременности [6, 11, 13].

Одним из наиболее значимых патогенетических факторов, приводящих к развитию ФПН, является недостаточность инвазии цитотрофобласта. Это приводит к тому, что уже с ранних сроков беременности имеет место сниженный объем притекающей материнской крови к плаценте [7]. Следует учитывать, что система кровоснабжения матки является лишь частью общей системы кровообращения организма женщины. При этом патология маточно-плацентарного кровотока (МПК) должна расцениваться как одно из регионарных проявлений дезадаптации материнского организма и регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы. Определенную роль в уменьшении интенсивности кровотока в маточно-плацентарных сосудах играют также артериальная гипотензия, низкая локализация плаценты, пороки сердца у беременных и снижение сократительной активности миокарда [1–4, 8, 12, 14].

Цель работы: изучение состояния фето-плацентарного комплекса у беременных группы высокого риска по развитию ПН.

Материал и методы

Было обследовано 211 беременных женщин, постоянно проживающих в городе Томске и Томской области. Из них были сформированы 2 группы: I группу составили 81 здоровая беременная женщина, в группу не включались беременные, имеющие признаки невынашивания; II группа – 130 беременных, входящих в группу риска по развитию плацентарной недостаточности, – беременные с угрозой прерывания беременности. Женщины из всех групп имели сходный семейный и социальный статус и подвергались одинаковым экологическим и климатогеографическим воздействиям.

Ультразвуковое исследование заключалось в проведении фетометрии плода, оценке количества околоплодных вод, выявлении ультразвуковых маркеров ПН, пре- натальной диагностике задержки внутриутробного развития плода (ВЗРП). Оценка эхоструктуры плаценты включала в себя определение степени зрелости плаценты по Р. Grannum (1979) [15]; установление признаков преждевременного созревания; определение ее эхогенности; толщины; изучение состояния межворсинчатого пространства с учетом локализации; выявление истинных и ложных инфарктов; установление наличия и локализации кальцификации плаценты; выявление добавочных долек.

Допплерографию выполняли при помощи аппарата “Aloka-SSD 1400”, оснащенного импульсным допплером, с использованием фильтра 50 Гц. При проведении допплерографического исследования определяли следующие показатели кровотока: систолодиастолическое отношение (СДО), индекс резистентности (ИР) и пульсационный индекс (ПИ). Исследование маточно-плацентарного кровотока оценивали в обеих маточных и в спиральных артериях при продольном сканировании. При оценке плодово-плацентарного кровотока исследование производили в обеих артериях пуповины.

Непрерывную ультразвуковую кардиотокогра-фию проводили всем беременным женщинам в третьем триместре в течение 40–60 мин с помощью аппарата “Феталгард-2000” (“Спейс Аналод-жик”, Россия, США). Изучали 10-минутные интервалы кардиотахограммы с вычислением следующих показателей: базального уровня частоты сердечных сокращений; вариабельности базального ритма по частоте и амплитуде мгновенных осцилляций; амплитуды и продолжительности акцеле-раций и децелераций. Анализ результатов КТГ проводили на основании визуальной оценки КТГ кривой и оценки реактивности плода по данным НСТ.

Статистическая обработка полученных данных выполнялась с использованием лицензионного пакета SPSS v 14.0 (Providence Software

Таблица 1

Изменения, выявляемые при УЗИ плода и плаценты

|

Результаты |

I группа, n=81 |

II группа, n =130 |

р |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

ВЗРП |

7 |

8,6 |

25 |

19,23 |

<0,001 |

|

Увеличение толщины плаценты |

1 |

1,23 |

6 |

4,62 |

<0,05 |

|

Гиперэхогенные включения |

3 |

3,7 |

29 |

22,3 |

<0,05 |

|

Расширение МВП |

4 |

4,9 |

42 |

32,3 |

<0,05 |

|

Раннее старение плаценты |

10 |

12,4 |

61 |

46,9 |

<0,05 |

Таблица 2

Влияние невынашивания беременности на состояние гемодинамики в системе мать-плацента-плод по результатам допплерометрии

|

Степень нарушений |

I группа, n=81 |

II группа, n =130 |

р |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

Нет нарушений |

73 |

90,2 |

85 |

65,4 |

<0,05 |

|

I А |

7 |

8,6 |

33 |

25,4 |

<0,05 |

|

I Б |

1 |

1,2 |

9 |

6,9 |

<0,05 |

|

II |

0 |

0 |

3 |

2,3 |

<0,05 |

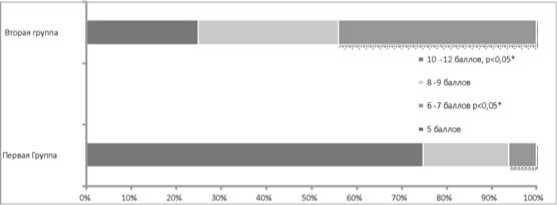

р ис . 1. о бщий бфп плода в сравниваемых группах, * – различия статистически значимы на уровне р<0,05

Solutions, США). Учитывая нормальное распределение данных, статистическую значимость различий оценивали с помощью парного t-критерия Стьюдента. Анализ корреляционных связей переменных проводился по методу Пирсона. Значимыми считали различия с уровнем достоверной вероятности 95% (р<0,05).

Результаты

В результате проведенных исследований были получены следующие данные, представленные в таблице 1.

Крайним проявлением хронической плацентарной недостаточности является ВЗРП. Данная патология выявлялась нами во всех исследуемых группах, при этом наблюдали только асимметричную форму ВЗРП. Процент ВЗРП был наиболее высоким в группе беременных высокого риска по развитию ПН.

При изучении проблемы плацентарной недостаточности многие авторы уделяют внимание такому критерию, как толщина плаценты. В нашем исследовании уве- личение толщины плаценты встретилось у 2 женщин II группы, в I группе данного отклонения не наблюдалось.

В нашем исследовании преждевременное созревание плаценты наиболее часто обнаруживалось у женщин II группы – в 3 раза чаще, чем у беременных I группы. Из других ультразвуковых признаков достоверно чаще во II группе встречались множественные гиперэхогенные включения, расширение межворсинчатого пространства.

Проведена оценка биофизического профиля плода (БФП). Удовлетворительная оценка БФП и предпатоло-гическое состояние плода достоверно не отличались в сравниваемых группах. Нормальное состояние плода (10–12 баллов) статистически значимо чаще встречалось в I группе в сравнении со II, патологическое состояние не было зафиксировано ни в одной из групп, данные представлены на рисунке 1.

Признаки внутриутробной компенсированной гипоксии плода при кардиотокографии определялись у 28,5% пациенток I группы, у 52,3% – II группы. Субкомпенсиро-ванная гипоксия была достоверно чаще выявлена во II группе у женщин с невынашиванием беременности, чем в I группе контроля (I группа – 3,5%; II группа – 26,2%, р<0,05).

Нарушение кровотока в данной системе является одним из факторов в патогенезе плацентарной недостаточности. С целью оценки маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока нами применялся метод допплерографии. Результаты исследования представлены в таблице 2.

Патологические изменения регистрировались в обеих группах. Однако в группе риска по развитию ПН данные изменения встречались в более тяжелой форме.

Заключение

Таким образом, выявленные при исследовании отклонения свидетельствуют о неблагоприятном воздействии угрозы прерывания беременности на состояние плаценты. Невынашивание беременности оказывает неблагоприятное влияние на течение гестационного процесса, который наиболее часто осложняется задержкой внутриутробного развития плода.

Для невынашивания беременности характерна высокая частота регистрации ультразвуковых маркеров: раннее старение плаценты, множественные гиперэхогенные включения. Признаки внутриутробной компенсированной гипоксии плода выявляются у 52,3% пациенток, суб-компенсированной гипоксии – у 26,2%, нарушение кровотока в системе “мать – плацента – плод” – у 30,8% пациенток.

Список литературы Риск развития плацентарной недостаточности при беременности, осложненной невынашиванием

- Анастасьева В.Г. Современные методы диагностики и коррекции морфофункциональных нарушений фето-плацентарного комплекса при плацентарной недостаточности. -Новосибирск, 1998. -287 с.

- Венцковский Б.М., Жегулович В.Г. Плацентарная недостаточность (Неотложное акушерство)/под. ред. Г.К. Степанковской, Б.М. Венцковского. -Киев, 1994. -С. 62-85.

- Вихляева Е.М. Топическая диагностика нарушений маточно-плацентарного кровотока в антенатальной охране плода при синдроме плацентарной недостаточности//Вестн. АМН СССР. -1987. -№ 4. -С. 28-35.

- Кулаков В.И., Орджоникидзе Н.В., Тютюнник В.Л. Плацентарная недостаточность и инфекция. -М., 2004. -С. 161-207.

- Милованов А.П. Функциональная морфология и механизмы регуляции плацентарно-плодового кровообращения//Вестн. Рос. ассоц. акуш.-гин. -1999. -№ 2. -С. 50-56.

- Орджоникидзе Н.В., Тютюнник В.Л. Хроническая плацентарная недостаточность при бактериальной и/или вирусной инфекции//Акушерство и гинекология. -1999. -№ 4. -С. 46-50.

- Радзинский В.Е., Смалько П.Я. Биохимия плацентарной недостаточности. -М.: РУДН, 2002. -165 с.

- Савельева Г.М. Достижения и перспективы перинатальной медицины//Акушерство и гинекология. -2003. -№ 2. -С. 3-6.

- Серов В.Н. Диагностика и терапия плацентарной недостаточности//Рус. мед. журн. -2002. -Т. 10, № 7. -С. 340-343.

- Сидельникова В.М. Невынашивание беременности -современный взгляд на проблему//Российский вестник акушера-гинеколога. -2007. -№ 2. -С. 62-64.

- Тютюнник В.Л., Орджоникидзе Н.В., Зыряева Н.А. Перинатальные аспекты цитомегаловирусной инфекции//Акушерство и гинекология. -2002. -№ 1. -С. 9-11.

- Федорова М.В. Плацентарная недостаточность//Акушерство и гинекология. -1997. -№ 5. -С. 40-43.

- Ahmed A, Kilby M.D. Hypoxia or hyperoxia in placental insufficiency?//Lancet. -1997. -Vol. 20, No. 350. -P. 826-827.

- Fox H. A contemporary view of Ilie human placenta//Midwifery. -1991. -Vol. 7, No. 1. -P. 31-39.

- Grannum P.A. Ultrasound examination of the placenta//Clin. Obstet. Gynaecol. -1983. -Vol. 10, No. 3. -P. 459-473.