Риск развития сенсибилизации к экополлютантам у подростков с наследственным химическим грузом

Автор: Маснавиева Л.Б., Ефимова Н.В., Кудаева И.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 2 (34), 2021 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время аллергические заболевания выявляются у 30 % населения, и их частота продолжает расти. В формировании аллергопатологии значимую роль играет загрязнение воздушной среды и поступление химических веществ в организм не только детей, но и их родителей, так как поллютанты способны выступать в качестве аллергенов и сенсибилизирующих агентов. Изучено влияние предгестационной экспозиции химическими веществами родительского поколения на сенсибилизацию у подростков, проживающих в условиях загрязнения воздушной среды. У 115 подростков, родители которых работали во вредных условиях на предприятиях химического и нефтехимического комплексов, и у 244 школьников, чьи родители не имели производственного контакта с химическими веществами, изучены уровни общего иммуноглобулина Е и реакция торможения миграции лейкоцитов с формальдегидом и нитритом натрия. Каждая группа была разделена на подгруппы в зависимости от уровня ингаляционной химической нагрузки на организм школьников, обусловленной загрязнением атмосферного воздуха и воздушной среды помещений (с индексом опасности (HI) нарушений иммунитета менее 2 и HI≥2). В результате проведенных исследований установлено, что у подростков, чьи родители в предгестационный период работали на предприятиях химической и нефтехимической промышленности, чаще наблюдаются повышенные уровни IgE, а также изменение реакции торможения миграции лейкоцитов с формальдегидом, свидетельствующее о наличии сенсибилизации к данному соединению. В группе школьников с HI function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Предгестационное химическое воздействие, подростки, родители, сенсибилизация, иммуноглобулин е, реакция торможения миграции лейкоцитов, загрязнение воздушной среды

Короткий адрес: https://sciup.org/142229588

IDR: 142229588 | УДК: 614.71:612.017.1-053.6 | DOI: 10.21668/health.risk/2021.2.12

Текст научной статьи Риск развития сенсибилизации к экополлютантам у подростков с наследственным химическим грузом

Последние десятилетия среди населения всего мира наблюдается активный рост аллергопатологии, которая отмечается у каждого третьего. Она ухудшает качество жизни населения и ложится тяжелым бременем на общество [1, 2]. Загрязнение воздушной среды играет значимую роль в формировании риска нарушения здоровья населения, а экополлютанты способны выступать в качестве аллергенов и сенсибилизирующих агентов и вызывать развитие аллергических заболеваний [3, 4]. Доказано, что загрязнение воздуха формальдегидом, бенз(а)пиреном, фенолом, диоксидом азота оказывает влияние на функционирование иммунной системы, вызывая увеличе- ние синтеза провоспалительных цитокинов, снижение содержания IgA, повышение уровней специфических аутоантител, ингибирование гибели клеток по типу апоптоза и активации путем некроза, а также ассоциировано с аллергопатологией у взрослых и детей [5–8].

По данным санитарно-гигиенической оценки состояния воздушной среды предприятий химического производства в воздухе рабочей зоны выявлено наличие бутилового спирта, диметиламина, кобальт гидридотетракарбонила, метил-третбутилового эфира, оксида углерода, предельных углеводородов [9]. Химические соединения в воздушной среде рабочей зоны, даже в концентрациях, не превышающих ги-

Маснавиева Людмила Борисовна – доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории им-мунобиохимических и молекулярно-генетических исследований в гигиене (e-mail: ; тел.: 8 (964) 657-11-62; ORCID: .

Ефимова Наталья Васильевна – доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории эколого-гигиенических исследований (e-mail: ; тел.: 8 (3955) 58-69-10; ORCID: .

Кудаева Ирина Валерьевна – доктор медицинских наук, доцент, заместитель директора по научной работе, заведующий клинико-диагностической лабораторией (e-mail: ; тел.: 8 (3955) 58-69-30; ORCID: .

гиенические нормативы, способны оказывать негативное воздействие на репродуктивное здоровье работающих на предприятиях химической отрасти [10].

В литературе представлены многочисленные данные о влиянии употребления алкоголя, курения и других негативных факторов в период беременности на здоровье последующего поколения [11–15]. В последние годы появилась информация об эпигенетическом трансгенеративном наследовании и его роли в адаптации и возникновении заболеваний у детей [16–18]. Выявлено, что химиотерапия при лечении рака у отцов будущего поколения вызывает модификации эпигенома сперматозоидов и предполагает возможную трансгенерационную передачу [19]. Также установлено, что интоксикация продуктами горения самцов и самок крыс до их спаривания вызывала изменения в поведении и развитии потомства [20], а работа родителей, в том числе отцов, во вредных условиях была ассоциирована с увеличением первичной заболеваемости, хронической патологии верхних дыхательных путей и частоты положительных проб к аллергенам у детей [21]. Показана высокая профессиональная обусловленность угрозы прерывания беременности, гестозов первой половины беременности, внутриутробной гипоксии и задержки развития плода у женщин, работающих на нефтеперерабатывающих предприятиях [10, 21]

Цель исследования – изучение влияния пред-гестационной экспозиции родителей химическими веществами на сенсибилизацию у подростков в условиях загрязнения воздушной среды.

Материалы и методы. Исследование проведено на территориях двух промышленных городов Иркутской области с градообразующими предприятиями химической и нефтехимической промышленности. Обследование школьников проводилось в весенний период до начала цветения растений после анкетирования родителей (законных представителей) и подписания ими информированного согласия. Критериями включения в исследование являлись: постоянное проживание и обучение в общеобразовательных учебных учреждениях на изучаемой территории, возраст 14–17 лет, отсутствие признаков острых респираторных заболеваний на момент обследования.

Для оценки влияния экспозиции химическими соединениями родительского поколения в предгес-тационный период были использованы данные о профессиональных маршрутах работников и содержании загрязнителей в воздухе рабочей зоны. Информация о содержании химических соединений в воздушной среде была получена из информационных баз Роспотребнадзора Иркутской области, Росгидромета, а также материалов исследований, которые проведены сотрудниками ФГБНУ ВСИМЭИ и представлены в работах [5, 9, 22, 23]. В лонгитюдных исследованиях Н.М. Мещаковой с соавторами [22] показано, что в 1988–1994 гг. в воздухе рабочей зоны производства винилхлорида концентрации некоторых загрязнителей значительно превышали предельно допустимые. Так, содержание винилхлорида составляло 21,1–217 мг/м3, а дихлорэтана – 140,7–156,0 мг/м3, после модернизации оборудования (1995–2000 гг.) разовые концентрации этих веществ не превышали 1,8 ПДК [22]. За период с 2001 г. в производстве метилового спирта и метиламинов, бутиловых спиртов методом оксосинтеза, метил-третбутилового эфира концентрации диметиламина, метанола, бутанола, оксида углерода находились в диапазоне от 0,20 до 0,55; 1,0–11,0; 1,0–4,0; 4,4–10,0 мг/м3 соответственно и не превышали ПДК [9]. Загрязнение атмосферы в изучаемых городах в период 1990–1995 гг. оценивалось как высокое. Без учета бенз(а)пирена индекс опасности (HI) нарушения здоровья населения составлял от 8 до 10,2, приоритетными поллютантами являлись: диоксид азота, сероводород, формальдегид. В 2015–2017 гг. HI достигал 15,9 [23].

При оценке химической ингаляционной нагрузки на организм подростков учитывали качество атмосферного воздуха и содержание поллютантов в воздухе помещений, поскольку, по данным опросника, они проводят дома и в школе большую часть времени (20–23 ч в сутки). При расчетах персонифицированных HI нарушений в иммунной системе подростков использовали данные о содержании иммунотропных поллютантов в атмосферном воздухе, в воздухе жилых и учебных помещений, а также антропометрические и спирометрические параметры школьников, информацию об их режиме дня [24]. Наибольший вклад в формирование индивидуальных HI нарушений иммунитета вносил формальдегид, его максимальные уровни в учебных помещениях достигали 0,005 мг/м3, в жилых – 0,006 мг/м3, в атмосферном воздухе – 0,006 мг/м3 (референтные уровни – 0,003 мг/м3) [5].

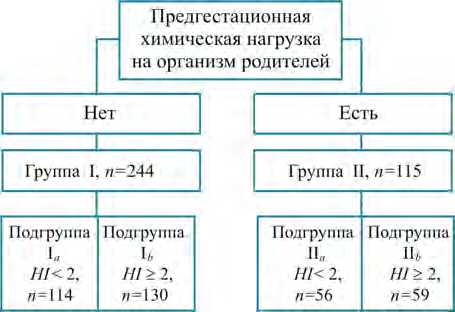

Среди обследованных школьников были выделены лица, чьи родители в производственной деятельности не имели контакта с химическими веществами. Они вошли в группу I (244 школьника). Подростки, родители которых работали во вредных условиях на предприятиях химического и нефтехимического комплексов, составили группу II (115 человек). Доли курящих подростков и лиц, подвергающихся пассивному курению, в группах I и II были сопоставимы (62,4 и 60,0 % соответственно). В соответствии со значениями HI нарушений в иммунной системе школьников, которые составили от 1,34 до 2,7, в каждой группе были выделены подгруппы: а и b . В подгруппы I a и II a вошли лица с HI <2 (114 и 56 человек соответственно), в подгруппы I b и II b – подростки с HI ≥2 (130 и 59 человек соответственно) (рисунок).

Аллергическую настроенность и сенсибилизацию организма школьников к химическим соединениям оценивали по уровню общего иммуноглобулина Е (IgE) и индексу миграции (ИМ) в реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) с формальдегидом и нитритом натрия. Определение содержания IgE в сыворотке крови осуществляли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использова- нием набора реагентов Total IgE («Хема», Германия). Референтными считали уровни 1,3–70,0 МЕд/мл. В РТМЛ использовали лейкоциты, выделенные из цельной крови. При проведении реакции хемокине-тическим фактором являлся формальдегид или нитрит натрия, положительным контролем – митоген фитогемагглютинин, интактным контролем – культуральная среда без добавления хематтрактанта [5]. Референтными считали ИМ от 0,80 до 1,20.

При межгрупповом сравнении количественных показателей использовали U -критерий Mann – Whitey (результаты представлены в виде медианы ( Me ) и 25–75 квартилей ( LQ – UQ )), для качественных показателей – критерий хи-квадрат (χ2) с поправкой Йетса. Частота встречаемости признака в выборке рассчитана на 100 обследованных и представлена с 95%-ным доверительным интервалом ( CI ). Относительный риск оценивался по отношению шансов ( OR ) с 95 % CI . Критическим уровнем статистической значимости различий ( p ) являлось значение 0,05. Для статистической обработки результатов использовали пакет прикладных программ Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение. Межгрупповое сравнение средних уровней IgE выявило тенденцию к повышению во II группе. Анализ индексов миграции в РТМЛ с формальдегидом и нитритом натрия (ИМф и ИМн соответственно) не выявил значимых различий в зависимости от производственного контакта родителей с химическими веществами в период до рождения ребенка, как в группах в целом, так и в подгруппах с различным HI (табл. 1).

При оценке частот отклонений изучаемых показателей от референтных уровней установлено, что в группе с наследственным химическим отягощением повышенные уровни IgE выявлялись чаще, чем у сверстников, чьи родители не работали в контакте с химическими веществами (табл. 2). Эти различия также были значимы при сравнении

Таблица 1

Показатели аллергической настроенности организма подростков с наследственным химическим грузом, проживающих в условиях загрязнения воздушной среды, Me ( LQ – UQ )

|

Показатель |

Подгруппа |

Группа I |

Группа II |

р |

|

IgE, МЕд/мл |

Все |

26,17 (4,11–66,03) |

36,21 (7,37–93,58) |

0,065 |

|

HI <2 |

24,11 (8,33–53,76) |

33,76 (11,40–105,01) |

0,610 |

|

|

HI ≥2 |

27,04 (2,08–83,73) |

36,78 (3,04–93,58) |

0,489 |

|

|

ИМ ф |

Все |

0,97 (0,84–1,06) |

0,92 (0,82–1,11) |

0,508 |

|

HI <2 |

0,96 (0,76–1,10) |

0,89 (0,54–0,96) |

0,276 |

|

|

HI ≥2 |

0,98 (0,85–1,05) |

1,00 (0,82–1,13) |

0,918 |

|

|

ИМ н |

Все |

0,97 (0,85–1,09) |

0,93 (0,71–1,21) |

0,661 |

|

HI <2 |

0,92 (0,74–0,98) |

0,77 (0,58–0,97) |

0,227 |

|

|

HI ≥2 |

1,00 (0,86–1,14) |

0,96 (0,82–1,29) |

0,736 |

П р и м е ч а н и е : р – уровень статистической значимости различий между группами I и II; ИМ ф , ИМн – индекс миграции лейкоцитов в реакции торможения с формальдегидом и нитритом натрия соответственно.

Таблица 2

Частота отклонений показателей аллергической настроенности организма подростков от референтных уровней при наследственном химическом отягощении и загрязнении воздушной среды

|

Показатель |

Подгруппа |

Частота отклонений, на 100 обследованных [ CI ] |

р |

|

|

Группа I |

Группа II |

|||

|

IgE, МЕд/мл |

Все |

22,22 [16,79–27,65] |

39,13 [30,21–48,05] |

0,001 |

|

HI <2 |

17,12 [10,11–24,12] |

33,96 [25,27–42,66] |

0,015 |

|

|

HI ≥2 |

27,19 [15,21–39,17] |

43,55 [31,21–55,89] |

0,022 |

|

|

ИМ ф |

Все |

34,97 [27,15–42,78] |

56,36 [43,26–69,47] |

0,007 |

|

HI <2 |

37,14 [21,13–53,15] |

62,50 [38,78–86,22] |

0,083 |

|

|

HI ≥2 |

34,26 [25,31–43,21] |

53,85 [38,20–69,49] |

0,028 |

|

|

ИМ н |

Все |

34,58 [25,57–43,59] |

32,00 [19,07–44,93] |

0,712 |

|

HI <2 |

40,00 [23,77–56,23] |

37,50 [13,78–61,22] |

0,892 |

|

|

HI ≥2 |

24,73 [15,96–33,50] |

29,41 [14,10–44,73] |

0,649 |

|

П р и м е ч а н и е : р – уровень статистической значимости различий между группами I и II; CI – 95%-ный доверительный интервал, ИМ ф , ИМн – индекс миграции лейкоцитов в реакции торможения с формальдегидом и нитритом натрия соответственно.

Рис. Дизайн исследования

Таблица 3

Относительный риск сенсибилизации и аллергической настроенности организма подростков при контакте родителей с химическими веществами

|

Показатель |

Подгруппы |

OR ( CI ) |

χ2 |

р |

|

IgE |

Все |

1,78 (1,07–2,95) |

5,07 |

0,025 |

|

HI <2 |

2,49 (1,17–5,29) |

5,83 |

0,016 |

|

|

HI ≥2 |

1,37 (0,69–2,72) |

0,79 |

0,375 |

|

|

ИМ ф |

Все |

2,43 (1,28–4,58) |

7,72 |

0,006 |

|

HI <2 |

2,82 (0,83–9,58) |

2,85 |

0,166 |

|

|

HI ≥2 |

2,27 (1,08–4,77) |

4,77 |

0,029 |

|

|

ИМ н |

Все |

1,14 (0,59–2,23) |

0,15 |

0,695 |

|

HI <2 |

0,90 (0,27–3,04) |

0,03 |

0,866 |

|

|

HI ≥2 |

1,27 (0,53–3,04) |

0,28 |

0,595 |

П р и м е ч а н и е : χ2 – значения критерия хи-квадрат, р – уровень статистической значимости различий по тесту χ2, OR ( CI ) – отношение шансов с 95%-ным доверительным интервалом, ИМ ф , ИМн – индекс миграции лейкоцитов в реакции торможения с формальдегидом и нитритом натрия соответственно.

частоты повышенных уровней IgE в подгруппах школьников с различным уровнем ингаляционой нагрузки.

Также выявлены различия встречаемости сенсибилизации к формальдегиду в РТМЛ между группами I и II. При имеющемся наследственном химическом грузе частота отклонений ИМ от референтных уровней была выше. Среди подростков с HI <2 отмечена лишь тенденция к увеличению доли лиц с ИМ ф , выходящим за пределы референтного диапазона (подгруппа II а по сравнению с подгруппой I a ). Среди старшеклассников с HI ≥2 частота отклонений этого показателя у школьников с наследственным химическим грузом (подгруппа II b ) была статистически значимо выше, чем у лиц без такового (подгруппа I b ). Следует отметить, что среди отклонений ИМ от референтного диапазона наблюдались случаи как повышенной, так и пониженной реакции торможения (ИМ менее 0,8 и ИМ более 1,2 соответственно). При HI <2 в обеих подгруппах лиц с повышенной реакцией торможения с формальдегидом было в 3,2–4,0 раза больше (28,57 [13,60–43,54] % и 50,00 [40,57–59,43] % для подгрупп I a и II a соответственно), чем с пониженной реакцией (8,57 [0,00– 17,85] % и 12,50 [6,26–18,74] %). С увеличением HI доля лиц с повышенной миграцией лейкоцитов в реакции с формальдегидом снижалась, как среди школьников без наследственного химического отягощения, так и с таковым (15,74 [0,00–33,59] % и 23,08 [9,85–36,30] % для подгрупп I b и II b соответственно), с пониженной реакцией миграции – увеличивалась (18,52 [0,00–37,55] % и 30,77 [16,28– 45,25] % соответственно).

Частота отклонений ИМн от референтных значений в подгруппах с различным HI нарушений иммунитета подростков в зависимости от наличия контакта родителей с химическими веществами не различалась. Отклонения ИМн от референтного интервала встречались у каждого третьего школьника в группах подростков с наследственным химическим грузом и у их сверстников без него, их частота в группах не различалась.

Повышенные уровни IgE и измененный ИМ в реакции с формальдегидом, частота которых была выше в подгруппах школьников, чьи родители работали в предгестационный период в контакте с химическими веществами, свидетельствуют о наличии у них сенсибилизации к формальдегиду, а также о более высоком риске развития аллергических заболеваний. Относительный риск повышения содержания IgE у подростков с наследственным химическим грузом в подгруппе c HI <2 превышал 1 и составил 2,5, в то время как в подгруппе с HI≥ 2 относительный риск составил 1,7, и его повышение не являлось статистически значимым (табл. 3).

В подгруппе школьников с HI <2 наличие у родителей производственного контакта с химическими соединениями в предгестационный период не влияло на риск возникновения сенсибилизации к формальдегиду. При этом более высокая ингаляционная нагрузка иммунотропными соединениями на организм подростков в сочетании с наследственным химическим отягощением обусловливала повышенный риск сенсибилизации к формальдегиду. Влияния производственного контакта родителей с химическими веществами на риск возникновения сенсибилизации к нитриту натрия не установлено.

Полученные нами данные свидетельствуют, что контакт родителей, в том числе отцов, с химическими веществами в период, предшествующий рождению обследованных детей, вызывает повышение риска аллергизации подростков. Это согласуется с результатами исследований, проведенных с участием работников производства резинотехнических изделий, а также тепличного производства, в котором применяются в качестве удобрений химические соединения [25, 26]. В этих работах установлено снижение неспецифической резистентности и защитно-адаптационных возможностей организма детей, а также повышение заболеваемости, в том числе аллергической природы. Кроме того, S.H. Arshad et al. [27] показали, что ингаляционное поступление химических соединений на организм матерей или бабушек, обусловленное курением до беременности, ассоциировано с возникновением аллергических заболеваний у детей. Известно, что большинство аллергических заболеваний имеет IgE-зависимый механизм развития и сопровождается повышенным уровнем этого иммуноглобулина в сыворотке крови. При аллергопатологии имеет диагностическую значимость определение общего IgE, поскольку его содержание в большинстве случаев коррелирует с концентрацией аллерген-специфических IgE [28, 29]. При начальных признаках сенсибилизации к аллергенам, когда симптомы аллергической болезни еще отсутствуют, уже может начаться образование специфических IgE [28]. Таким образом, повышенные уровни IgE свидетельствуют о наличии сенсибилизации с проявлениями аллергопатологии и без таковых. Относительный риск формирования повышенного содержания этого иммуноглобулина, превышающий единицу, указывает на значимую роль производственного контакта родителей с химическим фактором в развитии сенсибилизации организма их детей. Важно отметить, что в подгруппе подростков с HI<2 относительный риск формирования повышенных уровней IgЕ, обусловленный предгестационным контактом родителей с химическими веществами, был выше, чем у школьников с HI≥2. Это обусловлено тем, что рост доли лиц с повышенным уровнем IgE в зависимости от ингаляционной нагрузки иммунотропными соединениями на организм подростков в группах с наследственным химическим отягощением и без такового происходил неодинаково. В группе подростков без наследственного химического груза влияние загрязнения воздушной среды было выражено сильнее. Так, с повышением HI встречаемость высокого содержания IgE в группе I увеличилась в 1,6 раза (с 17 до 27 %, р=0,126 при сравнении подгрупп Ia и Ib), в группе II – в 1,3 раза (с 34 до 43 %, р=0,187 при сравнении подгрупп IIa и IIb). Следует отметить, что сочетание двух факторов риска (предгестацион-ный контакт родителей с химическими веществами и HI нарушений иммунитета, равный 2 и выше) вызывало значимое повышение OR (2,54 (1,19–5,40), χ2=6,03, р=0,015).

Известно, что сенсибилизирующими агентами могут являться как аллергены биологической природы (перхоть и шерсть домашних животных, клещи домашней пыли, пыльца растений и грибов), так и химические загрязнители (озон, диоксиды серы и азота, продукты сгорания дизельного топлива, табачный дым и другие) [30]. Поэтому при развитии сенсибилизации к формальдегиду играть роль может как наследственное химическое отягощение, так и повышенный уровень загрязнения воздушной среды иммунотропными химическими соединениями. Установлено, что увеличение химической ингаляционной нагрузки на организм подростков не вызывало повышение OR изменений ИМ в РТМЛ с формальдегидом в группах I и II (0,88 (0,40–1,95) и 0,75 (0,24–2,4) соответственно), но риск возникновения сенсибилизации к формальдегиду повышался только в условиях повышенной ингаляционной нагрузки иммунотропными соединениями (HI≤2). Выявленное нами увеличение риска сенсибилизации к формальдегиду согласуется с результатами исследований, показавших, что среди подростков, проживаю- щих в городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, частота положительных кожных проб к бытовым, эпидермальным и пыльцевым аллергенам выше у тех, чьи родители работали с производственными вредностями химической природы [22]. Химическое предгестационное воздействие относится к эпигенетическим факторам, и может проявляться в изменении уровня метилирования определенных участков ДНК генов, ассоциированных с развитием аллергических заболеваний. Так, установлено, что уровни метилирования ДНК в промоторе нейропептида S-рецептор 1, который связан с развитием астмы и аллергии, были ассоциированы не только с наличием аллергии у родителей и их детей, но и с воздействием окружающей среды [27]. Полученные результаты указывают на влияние эпигенетических факторов в развитии сенсибилизации к формальдегиду у подростков в условиях неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды иммунотропными соединениями.

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что у подростков, чьи родители в предгестационный период работали на предприятиях химической и нефтехимической промышленности, чаще наблюдаются повышенные уровни IgE в сыворотке крови, а также изменение РТМЛ с формальдегидом, свидетельствующее о сенсибилизации к данному соединению. В группе школьников, проживающих в условиях умеренного загрязнения атмосферного воздуха веществами с иммунотропным действием ( HI <2), предгестационный производственный контакт родителей с химическими соединениями увеличивал относительный риск формирования повышенных уровней IgE, возникновения сенсибилизации и аллергопатологии в 2,5 раза. У старшеклассников, подвергающихся ингаляционному воздействию на уровне HI ≥2, родители которых работали на предприятиях химической промышленности, риск возникновения сенсибилизации к формальдегиду составил 2,3. Таким образом, ингаляционная химическая нагрузка иммунотропными соединениями на организм подростков и производственный контакт с химическими веществами в предгестационный период у их родителей обусловливает повышенный риск возникновения сенсибилизации и аллергических заболеваний.

Финансирование. Работа выполнена в рамках финансового обеспечения государственного задания и собственных средств ФГБНУ «Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований».

Список литературы Риск развития сенсибилизации к экополлютантам у подростков с наследственным химическим грузом

- Ильина Н.И., Лусс Л.В., Назарова Е.В. Окружающая среда и аллергия // Медицинский оппонент. - 2019. - Т. 6, № 2. - С. 12-17.

- Simon D. Recent Advances in Clinical Allergy and Immunology // Int Arch Allergy Immunol. - 2018. - Vol. 177, № 4. - Р. 324-333. DOI: 10.1159/000494931

- Пути совершенствования организации здравоохранения в условиях растущих экологических вызовов безопасности жизни и здоровью населения / А.И. Вялков, И.П. Бобровницкий, Ю.А. Рахманин, А.Н. Разумов // Russian Journal of Rehabilitation Medicine. - 2017. - № 1. - С. 24-41.

- Трифонова Т.А., Марцев А.А. Оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость населения Владимирской области // Гигиена и санитария. - 2015. - Т. 94, № 4. - С. 14-18.

- Индивидуальная экспозиционная нагрузка формальдегидом и сенсибилизация организма подростков / Л.Б. Маснавиева, И.В. Кудаева, Н.В. Ефимова, О.М. Журба // Экология человека. - 2017. - № 6. - С. 3-8.

- Long-term exposure to air pollution and markers of inflammation, coagulation, and endothelial activation: a repeat-measures analysis in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) / A. Hajat, M. Allison, A.V. Diez-Roux, N.S. Jenny, N.W. Jorgensen, A.A. Szpiro, S. Vedal, J.D. Kaufman // Epidemiology. - 2015. - Vol. 26, № 3. - Р. 310-320. DOI: 10.1097/EDE.0000000000000267

- Influence of indoor formaldehyde pollution on respiratory system health in the urban area of Shenyang, China / L. Zhai, J. Zhao, B. Xu, Y. Deng, Z. Xu // Afr. Health Sci. - 2013. - Vol. 13, № 1. - Р. 137-143. DOI: 10.4314/ahs.v13i1.19

- Иммуногенетические маркеры у населения южных регионов Сибири, подвергающихся воздействию техногенных факторов / О.В. Долгих, К.Г. Старкова, А.В. Кривцов, О.А. Казакова, А.А. Мазунина // Якутский медицинский журнал. - 2019. - Т. 66, № 2. - С. 53-55.

- Тараненко Н.А., Мещакова Н.М., Шаяхметов С.Ф. Оценка санитарно-гигиенического состояния воздуха рабочей зоны химических производств предприятия нефтехимической отрасли Восточной Сибири // Бюллетень ВосточноСибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. - 2014. - Т. 97, № 3. -С. 66-71.

- Оценка уровня гинекологической заболеваемости, этиологически обусловленная воздействием на работниц токсических веществ / О.В. Сивочалова, М.К. Гайнуллина, А.Х. Якупова, Л.К. Каримова, А.Р. Ирмякова // Медицина труда и экология человека. - 2015. - № 2. - С. 33-38.

- Абатуров А.Е. Влияние экзогенных факторов на геномный импринтинг. 2. Влияние вредных привычек родителей на геномный импринтинг потомков // Здоровье ребенка. - 2016. - Т. 74, № 6. - С. 115-120. DOI: 10.22141/22240551.6.74.2016.82143

- Воздействие табачного дыма на потомство крыс Вистар / Л.А. Пушкарева, Е.А. Васильева, И.В. Михайлова, И.В. Мирошниченко // Российский иммунологический журнал. - 2016. - Т. 10 (19), № 3. - С. 340-342.

- DNA Methylation in Newborns and Maternal Smoking in Pregnancy: Genome-wide Consortium Meta-analysis / B.R. Joubert, J.F. Felix, P. Yousefi, K.M. Bakulski, A.C. Just, C. Breton, S.E. Reese, C.A. Markunas [et al.] // Am. J. Hum. Genet. - 2016. - Vol. 98, № 4. - Р. 680-696. DOI: 10.1016/j.ajhg.2016.02.019

- Maternal Stress During Pregnancy and Allergic Diseases in Children During the First Year of Life / K. Smejda, K. Polanska, D. Merecz-Kot, A. Krol, W. Hanke, J. Jerzynska, W. Stelmach, P. Majak, I. Stelmach // Respir. Care. - 2018. -Vol. 63, № 1. - Р. 70-76. DOI: 10.4187/respcare.05692

- Parental smoking and development of allergic sensitization from birth to adolescence / J.D. Thacher, O. Gruzieva, G. Pershagen, A. Neuman, M. van Hage, M. Wickman, I. Kull, E. Melen, A. Bergstrom // Allergy. - 2016. - Vol. 71, № 2. -Р. 39-48. DOI: 10.1111/all.12792

- Morgan H.L., Watkins A.J. Transgenerational Impact of Environmental Change // Adv. Exp. Med. Biol. - 2019. -№ 1200. - P. 71-89. DOI: 10.1007/978-3-030-23633-5_4

- Lane M., Robker R.L., Robertson S.A. Parenting from before conception // Science. - 2014. - Vol. 345 (6198). -P. 756-760. DOI: 10.1126/science.1254400

- Pre-Conception War Exposure and Mother and Child Adjustment 4 Years Later / A. Shachar-Dadon, N. Gueron-Sela, Z. Weintraub, A. Maayan-Metzger, M. Leshem // J. Abnorm. Child. Psychol. - 2017. - Vol. 45, № 1. - P. 131-142. DOI: 10.1007/s10802-016-0153-9

- Tremblay A., Beaud H., Delbes G. Transgenerational impact of chemotherapy: Would the father exposure impact the health of future progeny? // Gynecol Obstet Fertil Senol. - 2017. - Vol. 45, № 11. - P. 609-618. DOI: 10.1016/j.gofs.2017.09.004

- Экспериментальная оценка влияния дыма лесных пожаров на репродуктивную функцию мелких млекопитающих и их потомство / В.А. Вокина, М.А. Новиков, А.Н. Алексеенко, Л.М. Соседова, Е.А. Капустина, Е.С. Богомолова, Т.А. Елфимова // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология. - 2019. - Т. 29. - C. 88-98.

- Фесенко М.А., Сивочалова О.В., Федорова Е.В. Профессиональная обусловленность заболеваний репродуктивной системы у работниц, занятых во вредных условиях труда // Анализ риска здоровью. - 2017. - № 3. - С. 92-100. DOI: 10.21668/health.risk/2017.3.11

- Влияние экспозиционных химических нагрузок на показатели здоровья у работников современного производства поливинилхлорида / Н.М. Мещакова, С.Ф. Шаяхметов, Е.П. Лемешевская, О.М. Журба // Гигиена и санитария. - 2019. -Т. 98, № 10. - С. 1074-1078.

- Ефимова Н.В., Абраматец Е.А., Тихонова И.В. Влияние химического фактора на здоровье детей с учетом ранних этапов онтогенеза // Гигиена и санитария. - 2014. - Т. 93, № 6. - С. 83-86.

- Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В., Ефимова Н.В. Уровни специфических аутоантител и риски формирования патологических процессов в условиях ингаляционного воздействия химических веществ // Гигиена и санитария. - 2015. -Т. 94, № 7. - С. 106-110.

- Хакимова Р.Ф., Даутов Ф.Ф., Юсупова Н.З. Изучение аллергической заболеваемости детей работниц различных отраслей народного хозяйства // Гигиена и санитария. - 2007. - № 2. - С. 58-60.

- Эрднеева Н.В., Даутов Ф.Ф. Аллергическая заболеваемость детей работниц производства резинотехнических изделий // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 4-1. - С. 163-166.

- Arshad S.H., Karmaus W., Zhang H., Holloway J.W. Multigenerational cohorts in patients with asthma and allergy // J. Allergy. Clin. Immunol. - 2017. - Vol. 139, № 2. - P. 415-421. DOI: 10.1016/j.jaci.2016.12.002

- Инфекционная и неинфекционная сенсибилизация больных бронхиальной астмой и хронической обструктив-ной болезнью легких / Г.Б. Федосеев, В.И. Трофимов, В.Г. Тимчик, К.В. Негруца, В.И. Голубева, Е.В. Горовнева, Т.С. Разумовская, И.В. Бируля [и др.] // Российский аллергологический журнал. - 2015. - № 6. - С. 39-53.

- Новикова Т.П., Доценко Э.А. Диагностическая ценность определения общих IgE при респираторной аллергии // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. - 2019. - Т. 8, № 1. - С. 40-50.

- Трухан Д.И., Наталья В.Б., Валентина А.А. Актуальные аспекты диагностики и лечения атопической бронхиальной астмы // Терапия. - 2017. - Т. 18, № 8. - С. 53-62.